近现代中国技工学校源考

2020-07-04张燕燕李兴军

张燕燕 李兴军

摘要:新中国技工学校的起源,大致有清末西来、民国改造、中共自创、苏联援建等说法,均有一定合理性。经查,清末艺徒学堂、匠首学堂是最早的技工学校形式。随后中国工农红军、八路军、新四军时期各有创建,名为工业学校。国民党政府在抗战期间创办了一大批兵工署技工学校和各厂技工训练班。新中国成立之初,中共接收并改造了民国遗留的技工学校资源,在铁路系统首开技工学校,在“一五”期间参照苏联做法创办了大批技工学校。随后,技工学校快速发展起来,为中国工业化道路提供了大量技术人才。

关键词:技工学校;工艺学校;工业学校;起源

1949年,全国仅有3所技工学校,在校生2700人[1]。关于这3所学校:一种说法是甘肃省机械制造学校、大连铁路工厂青年技术学校、铁道部哈尔滨车辆技工学校[2];另外一种说法是1949年我国在东北地区的长春、大连、哈尔滨三市各创建了一所技工学校[3]。基于“名实相符”的原则,笔者对历史上有技工培训培养的学校机构予以查考,梳理出近现代一批技工学校(以文献记载较早的校名为定)。

一、福建船政学堂艺圃(1868年)

福建船政學堂是中国近代航海和海军教育的发源地,也被视为职业教育(技工教育)的发源地。据查《近代中国船政大事编年与资料选编》《船政与近代中国海军》等史料,马尾船政学堂源于“求是堂艺局”,下设造船学堂、驾驶学堂、管轮学堂、练船学堂、电报学堂、绘图学堂、艺徒学堂和匠首学堂。其中,艺徒学堂、匠首学堂各设船身、船机、木匠、铁匠四工种。八大学堂可理解为制造、管理、中控、掌舵、发报、绘图、维修、保障。1880年,清政府严令船政学堂裁员压编,撤销艺圃,并入考工所。1885年,恢复艺圃,但“新招艺童只给饭食,不给赡银,学习三个月后,考定留堂者始行于日给饭食外,月给赡银四两”[4]。1897年,裕禄奏请“学堂、艺圃等处久未招考新童,宜及时举办”,将艺圃分为艺徒学堂和匠首学堂[5]。可见,艺圃原是艺徒学堂的专称,后为艺徒学堂和匠首学堂的统称,因主要是培养维修保障团队,故无须常设。大多是少年学徒,来学习管饭,学得好留下来不仅能解决吃饭问题、还给工钱。八大学堂均有职业教育的要素,其中艺圃更多的是培养以操作技能为主的技工类人才,可将福建船政学堂视为职业教育的起源。截至1911年底,前学堂毕业7届(167人),后学堂毕业驾驶19届(246人)、管轮11届(129人),艺圃、绘事院毕业数不详[6]。

二、中央军委无线电学校(1932年)

红军时期,中共紧紧围绕“一切为了革命战争,一切为了革命胜利”的目标,先后开办了红军干部学校、通讯学校、卫生学校、步兵学校、特种兵学校、各种工农业余学校等。1931年,工农红军第一方面军开办无线电训练班。1932年组建中央军委无线电学校。1933年,增设线电通信、简易信号通信等专业,扩建为中国工农红军通信学校,主要培养无线电报务、机务和有线电话、司号、旗语等人员,以应用技工训练为主。1934年,开办了一期高级班。同年10月,中央红军长征前,改为中央红军通信教导大队。1935年8月,与红军第四方面军无线电训练班合并,改称中央军委通信学校;1942年更名为电信工程专门学校; 1945年停办。1932—1945年,共培养各类通信人员3000余名[7]。随后,他们随战争辗转于延安、获鹿、张家口,1958年迁至西安。1966年,由军校转为地方院校,更名为西安电讯工程学院。1988年定名为西安电子科技大学。

三、山丹培黎工艺学校(1940年)

抗日战争爆发后,新西兰友人路易·艾黎联合国内外知名人士发起工合运动,组织难民和沿海流亡失业工人,以合作社形式,振兴内地工业,发展经济,供应军需民用,支持抗日战争。为培养工合运动的技术人才和领导骨干,工合组织先后在四川成都、广西桂林、湖北老河口、河南洛阳、陕西双石铺等地创办了培黎学校和培训班。其中,双石铺培黎学校较为成功。1944年,该校迁移到甘肃河西山丹县内,改名为山丹培黎工艺学校,开设的主要课程有“机械制图”“簿记”“算术”“工业常识”“理化基础”“历史”“国文”“英语”等。学校实行半工半读的教学体制,根据学生年龄大小和进校时间长短分成若干班级,一半上午上课、下午在生产实习组实习,另一半则相反。分别在自办的机械、电机、纺织、皮革、陶瓷、造纸、化工、玻璃、印刷、缝纫、制扣、测绘、铸铁、冶炼、采煤、炼铁、制糖、碾米等二十多个生产组进行实际的技工训练,以培养手脑并用的技术人才[8]。1950年,改为西北石油管理局培黎工业学校,后更名为培黎石油技工学校(1953年)、兰州石油技工学校(1956年)、甘肃省机械制造学校(1958年),后合并若干学校,现发展为兰州工业学院(2012年)。

四、兵工署技工学校(1940年)

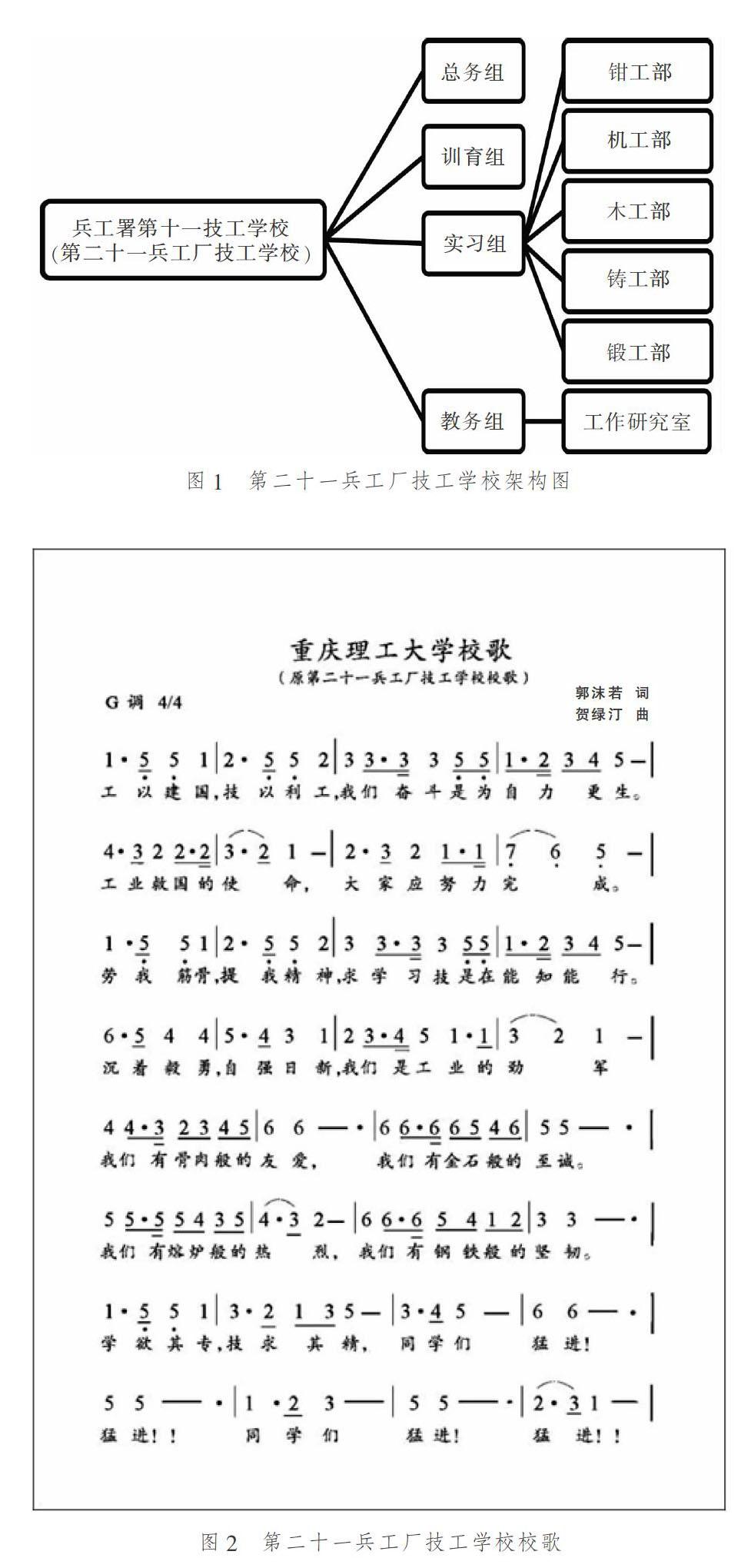

抗日战争期间,1936年6月,国民政府兵工署在重庆决议,令属下各厂举办艺徒学校四年制技工班,当年考选1050人。1940年8月,兵工署令“各艺徒学校一律改名为技工学校,各厂分别训练速成技工、普通技工、特别技工、中级机师、中等技术员,刻不容缓”[9]。据查,部分技工学校分布见表1。

其中,1938年,兵工署接管成都兵工厂(前身即四川机器局),改厂为校,定名第五十兵工厂艺徒学校,从沦陷区招收儿童300人,公费就读,学制4年,分车、钳、铸、锻、电、木6部。学生编为1个大队、3个中队、9个小队。学习期满按成绩派为助理技术员或机械士。1940年9月,更名为兵工署第一技工学校。1942年7月停办,改为第五十兵工厂成都分厂[10]。

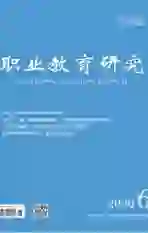

最知名的当推兵工署第十一技工学校(因隶属于第二十一兵工厂,也称第二十一兵工厂技工学校),该技工学校成立于1940年9月18日(对外化名“士继公学”),学校架构见图1。随着工厂管理机构的完善、管理人员的任用及工人技术的提高,第二十一兵工厂的规模不断扩大,在这一时期生产了大量的武器弹药,为抗战提供了有力保障。到抗战胜利时,第二十一兵工厂设有步枪厂、重机枪厂、轻机枪厂、重迫击炮厂、迫击炮厂、修枪厂、修炮厂、炮弹厂、火工厂、机器厂、动力厂、工具厂、铁厂、木厂、器材厂等生产厂和热处理所共计 16 个生产单位[11]。

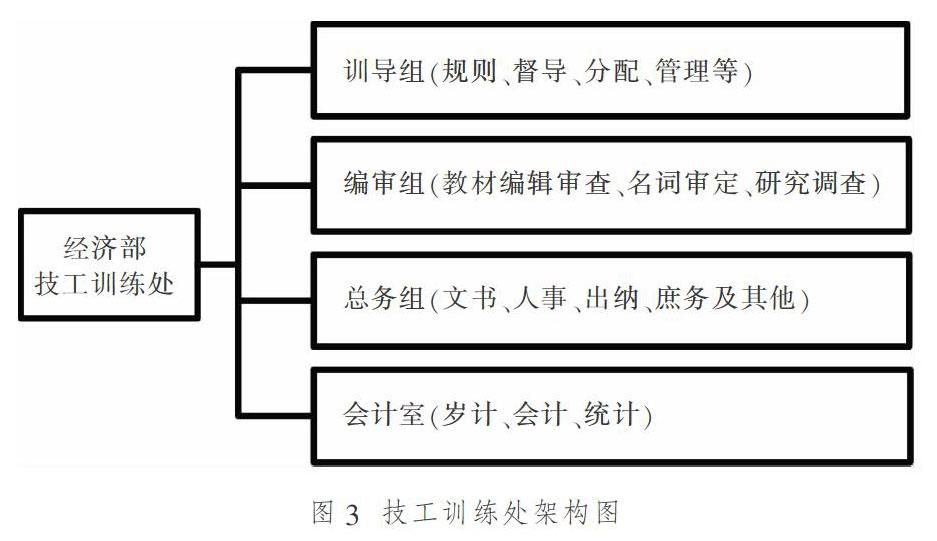

1949年11月,该校由中共接管。1950年后,学校先后更名为二十一兵工厂工业职业学校、西南军政委员会西南工业部工业学校、重庆机械工业学校、第二机械工业部西南第一工业学校、重庆工业学校、重庆机械制造工业学校、重庆第一机械制造工业学校。1960年升办为重庆工业专科学校。1965年升格为重庆工业学院。1985年改建为重庆工业管理学院。1999年更名为重庆工学院。2001年,重庆市经济管理干部学院并入。2009年,更名为重庆理工大学,至今依然沿用第二十一兵工厂技工学校校歌,“工以建国、技以利工”传唱至今。

兵工署诸厂内迁大后方,创办了技工学校,培养了大量兵工技术人才。以重庆地区为例,到重庆解放时,西南地区的兵工职工近4万人,占当时全国接管的各兵工厂、军械厂总数的4/5,而重庆地区的兵工工人就占了西南总人数的一半以上 [12]。据国民政府行政院档案1945年8月统计,大后方各省区尚有32个兵工厂,拥有各类机器22191台,各类人员87670人,其中职员9056人,工人69030人,士兵8508人,夫役1076人[13]。

五、技工训练班(1940年)

抗日战争时期,大批工厂迁川。1940 年, 国民政府制定“训练技术人员计划大纲”后, 技工训练处(隶属于国防工业委员会,1942 年1月改为隶属于中央设计局,1944 年1月改为隶属于经济部)统一筹划,指定公营工厂、国立大学附属实习厂及部份国营工厂举办技工训练组、训练技工。1941年,《湖南教育》登载《国防工业委员会训练技工简要》,提出训练种类有:特别技工,知识较深技术较优之技工,训练期为三年;普工技工,程度较低之一般技工,训练期为二年;速成技工,为专习一种技艺,供急切应用之技工,训练期为一年。

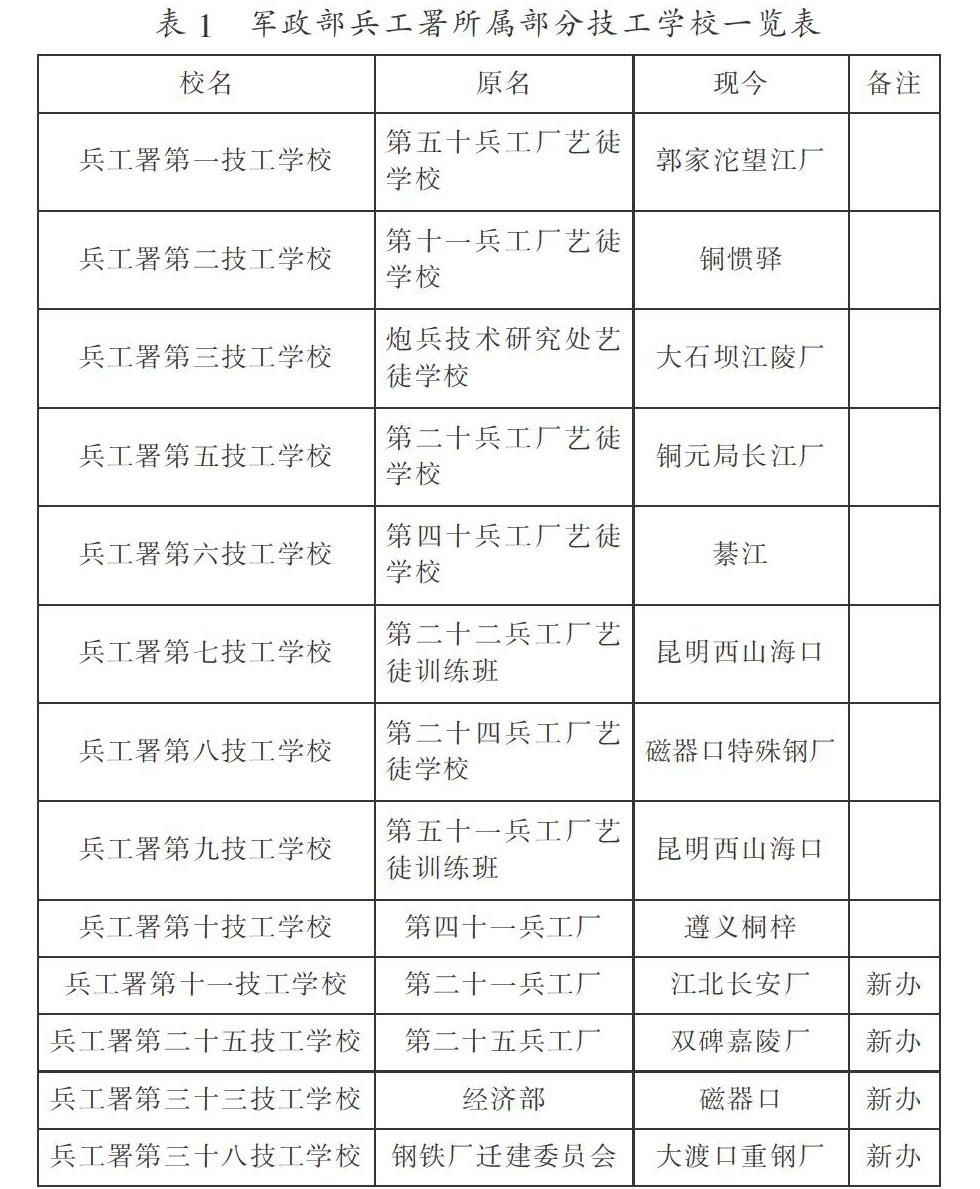

1942年,被指定的工厂有兵工署所属工厂、资源委员会所属中央机器厂、中央电工器材厂、中央无线电机器制造厂、交通部所属工厂、航空委员会所属工厂、中央大学实习工厂、同济大学实习工厂等。规模较大的国营工厂如渝鑫钢铁厂、大公铁工厂、顺昌铁工厂、恒顺机器厂、中国兴业公司、华生电器厂、民生机器厂、上海机器厂、中国汽车公司等都开办了技工训练班[14]。经济部于1944年发布《经济部技工训练处组织规程》和《经济部技工训练委员会组织规程》,从宏观层面上设计了全国技工培训工作,该处组织机构如图2所示。这些技工训练班,有的也对外称为技工学校。从1940 年起, 先后有33 个单位经技工训练处核准开设技工训练班, 到1944 年12 月, 共招生特别、普通、速成技工5800 余名, 毕业者3000 余人, 在训者2000 余人[15]。

六、太行工业学校(1941年)

1939年9月,八路军军工部成立了工训队,培养生产技工和管理干部。1941年5月,又在工训队基础上创建了太行工业学校。学校创办时期正是抗战最残酷的阶段。没有教室,他们就在场院里、大树下、窑洞里上课;没有黑板,他们就借用老乡家的门板。全校教师学工一手拿枪,一手拿书,一边学习,一边战斗,表现出不畏艰难、顽强奋斗的大无畏英雄气概[16]。当时,根据地的军工企业在日益扩大,技术人才严重缺乏。为了解决这一问题,八路军总部决定,在部队与兵工厂挑选了一批文化素质较高的学员,直接进入专科班学习,学生总数达到500余人,并将原定的1个机械专科班分为3个专科班,分别是机械专科、化工专科、矿冶专科[17]。

太行工业学校既是一个教学单位,又是一个半武装队伍,学校經历了日军的七次残酷“扫荡”,全校师生为保卫军工部领导机关的安全和保护兵工器材作出了贡献。太行工业学校从正式诞生到1943年9月奉命停办,共培养学员1200余人,为军事工业培养了近400名中级工业管理干部和技工干部,支援了军工建设。这些学员在抗战后期和解放战争中都发挥了重要作用。1946年2月恢复办学,改名为长治工业学校。1948年该校改建为兵工职业学校。1958年扩建为太原机械学院。1963年更名为华北工学院。2004年更名为中北大学。

七、淮北工业学校(1945年)

1939—1945年,新四军第四师军工部先后举办了8期训练班(队),创办了淮北工业学校,共培训各类技术人员510余人。其中,有150余人成为军工生产的技术骨干或领导干部,为军工生产做出了积极贡献,其余人大多数成为部队战斗骨干。具体来说,1939年1月—1942年11月,先后举办了4期爆破训练班。学员都是从战斗部队中选调的有一定文化和觉悟较高的优秀战士和干部,共培训了70余人。训练内容涉及爆破原理、爆破技术、手榴弹构造与装配工艺、点火药制造方法与引火药的配制等。这些学员,后来成为兵工厂的技术骨干和生产的主力军。1945年9月,为了培养更多的技术人员,军工部在原有的技工训练队的基础上开办淮北工业学校,校址设在泗洪县面朝西村,隶属四师军工部领导,设机械工程、化学工业、水利工程三科。学员主要是从淮北中学招来的具有初中一、二年级文化水平的学生,还有从工厂调来的具有小学文化水平的青年工人。学校设置“政治”“语文”“数学”“物理”“化学”“英语”等初中基础课程。由于形势变化和组织建制的变动,学校于1945年底停办,学员大多数分配到华中军工部第二总厂厂部各科室和下属各分厂,少数学员分到军区军工科工作[18]。

八、大连机车车辆厂技工学校(1946年)

1899年,俄国在大连开工兴建东清铁道机车制造所。日俄战争结束后,日本于1908年将东清铁道机车制造所移址到沙河口,并易名为满铁沙河口工场。在此之后,建立了满铁沙河口工场技工养成所。由于历史太久,已无法考证技工养成所成立的具体年份。1945年,苏联红军解放了旅顺与大连,接管了中长铁路大连铁路工厂。在中共地下党员和苏联专家的帮助下,1946年5月,将满铁沙河口工场技工养成所更名为中长铁路大连铁路工厂青年技术学校(1946年5月—1952年11月),随后更名为大连机车车辆制造厂技工学校(1952年11月—1953年8月)、大连机车车辆技工学校(1953年9月—1956年4月),多次更名后,即如今的大连机车技师学院(大连机车高级技工学校)。1951年5月,周恩来总理视察了该技工学校[19]。学校1993年被国家劳动部批准为国家重点技工学校,是大连第一所技师学院,全国第一批“国家中等职业教育改革发展示范学校”,全国第一批“国家级高技能人才培训基地”。