颐和园湿地生态系统健康评价研究

2020-07-02胡振园许蕊丛一蓬

胡振园 许蕊 丛一蓬

(1 北京市颐和园管理处,北京 100091;2 北京市园林科学研究院,北京100106)

由于湿地在社会经济发展中发挥着重要的生态功能,湿地退化、修复及湿地生态系统环境演化的议题逐渐受到国内外的广泛关注,开展湿地生态系统健康评价,用定性或定量表征湿地环境演化状态已成为研究湿地过程及保护管理措施的重要手段(朱卫红等, 2012; 徐珊楠等, 2016; 张艳会等,2014; 张志明等, 2013)。以昆明湖为主体的颐和园湖泊湿地在调节区域小气候、维持生物多样性、提供休闲旅游等方面有着不可替代的作用(苗李莉等,2013)。上世纪80年代初,北京进入了城市化的快速发展期,城市建设向“郊区化”蔓延给颐和园湿地生态系统带来威胁,地表固化改变了颐和园湿地生态系统的水分循环(王喜全等, 2008; 张文茂等,2009)。其次,作为艺术文化价值极高的皇家园林,颐和园也面临由高负荷的旅游服务产生的一系列生态环境问题(陈萍, 2010)。因此,提升颐和园的管理水平,实现世界文化遗产地及其生态环境的科学保护与管理,开展颐和园湿地生态系统监测和健康评价具有十分重要的意义,对于我国历史文化古迹所在地的生态保护起到重要的引领和示范作用,同时为颐和园世界文化遗产地生态环境的保护和管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

颐和园位于北京市海淀区,园内有大小水体10多个,主要的水体有昆明湖、藻鉴堂湖、耕织图水体、耕织图东北湖、团城湖及后溪河。根据2015年的生态调查数据,颐和园有维管束植物305种,隶属于86科231属,其中,以禾本科、菊科植物最多;昆虫119种隶属于11目62科;湿地植物109种,隶属于49科94属,其中,水生植物33种,湿生植物76种。

1.2 样品采集与分析

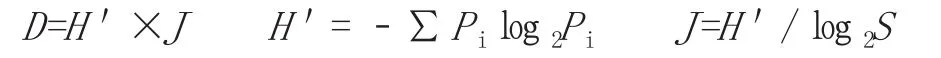

2015年7月对颐和园湿地生态系统展开调查,样点布设如图1所示。其中昆明湖31个样点,耕织图东北湖5个样点,耕织图水体及后溪河各3个样点,藻鉴堂湖、排云殿院内水池及扬仁风院内水池各1个样点,合计45个采样点。本次调查采集了样点的水样、底泥、湿地植物、浮游动植物和底栖动物样品,样品的采集、运输、保存和分析均参照《湿地生态系统观测方法》和《生物多样性观测技术导则淡水底栖大型无脊椎动物》等所规定的方法进行。

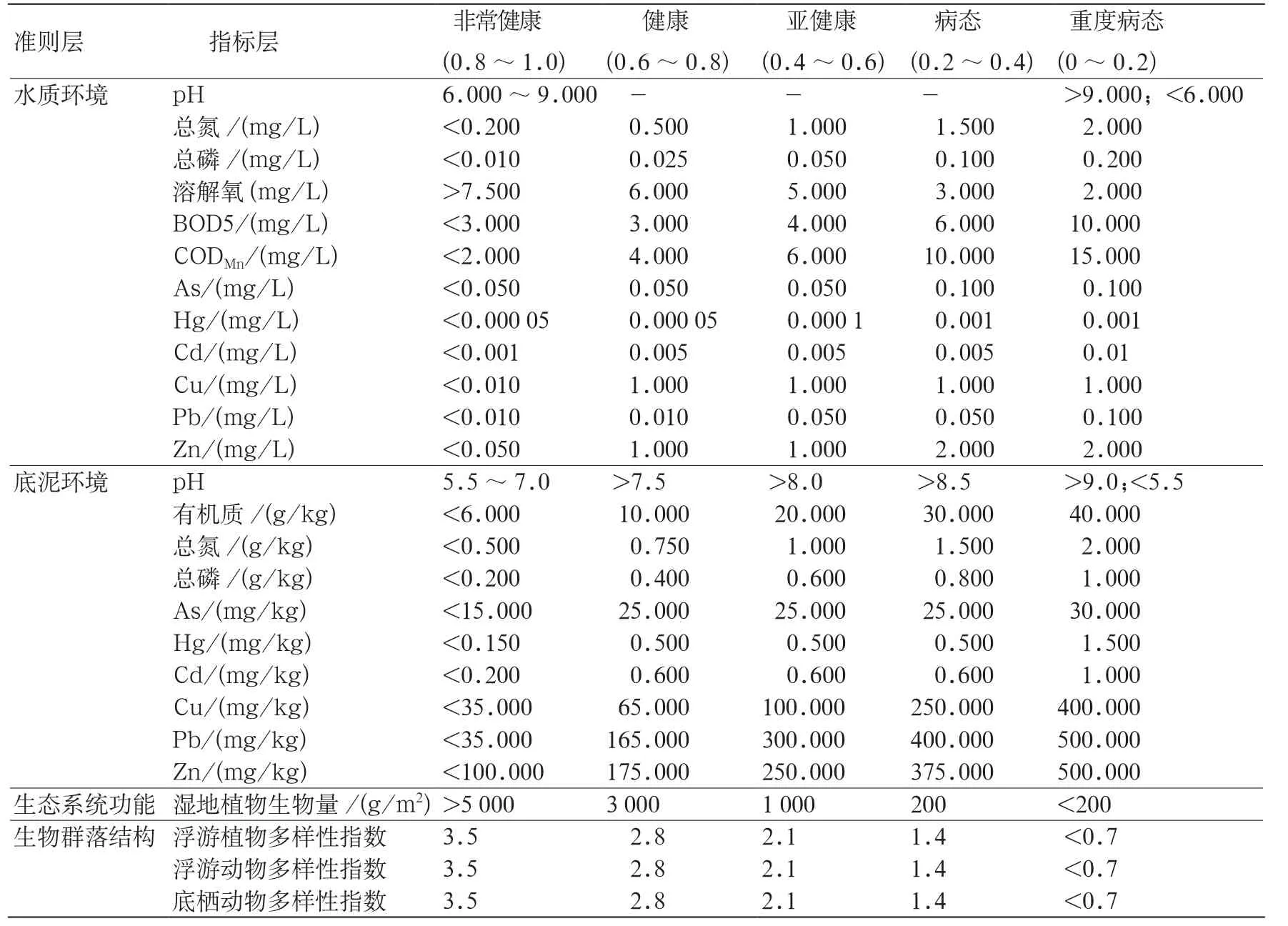

生物多样性指数D参照陈清潮等(1994):

式中:H'为Shannon-Wiener多样性指数,j为均匀度,S为种类总数,Pi为第i种的个体数量(Ni)与总个体数(N)的比值。

图1 颐和园湿地生态系统调查监测样点示意图Fig.1 Sampling sites for ecological survey of the wetland ecosystem in the Summer Palace

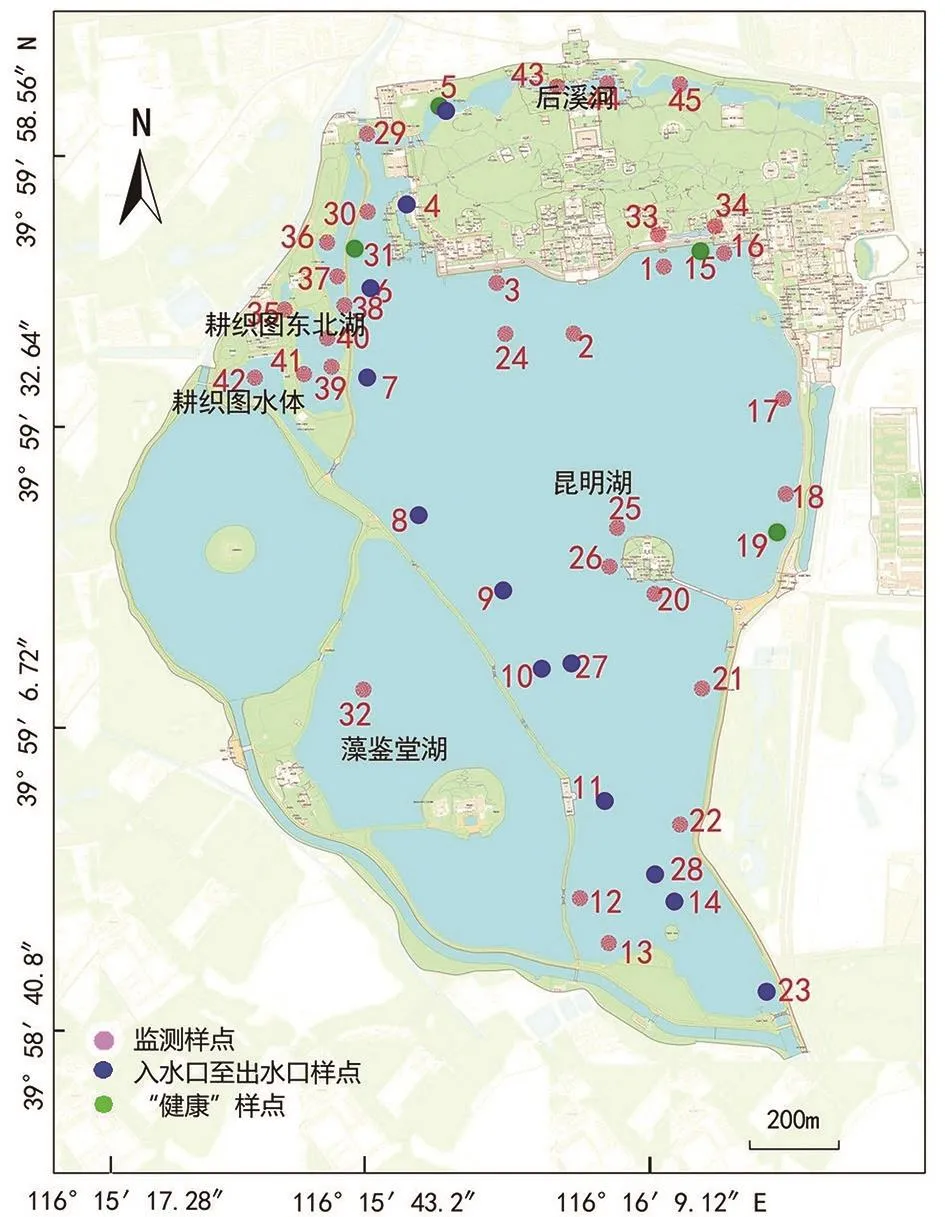

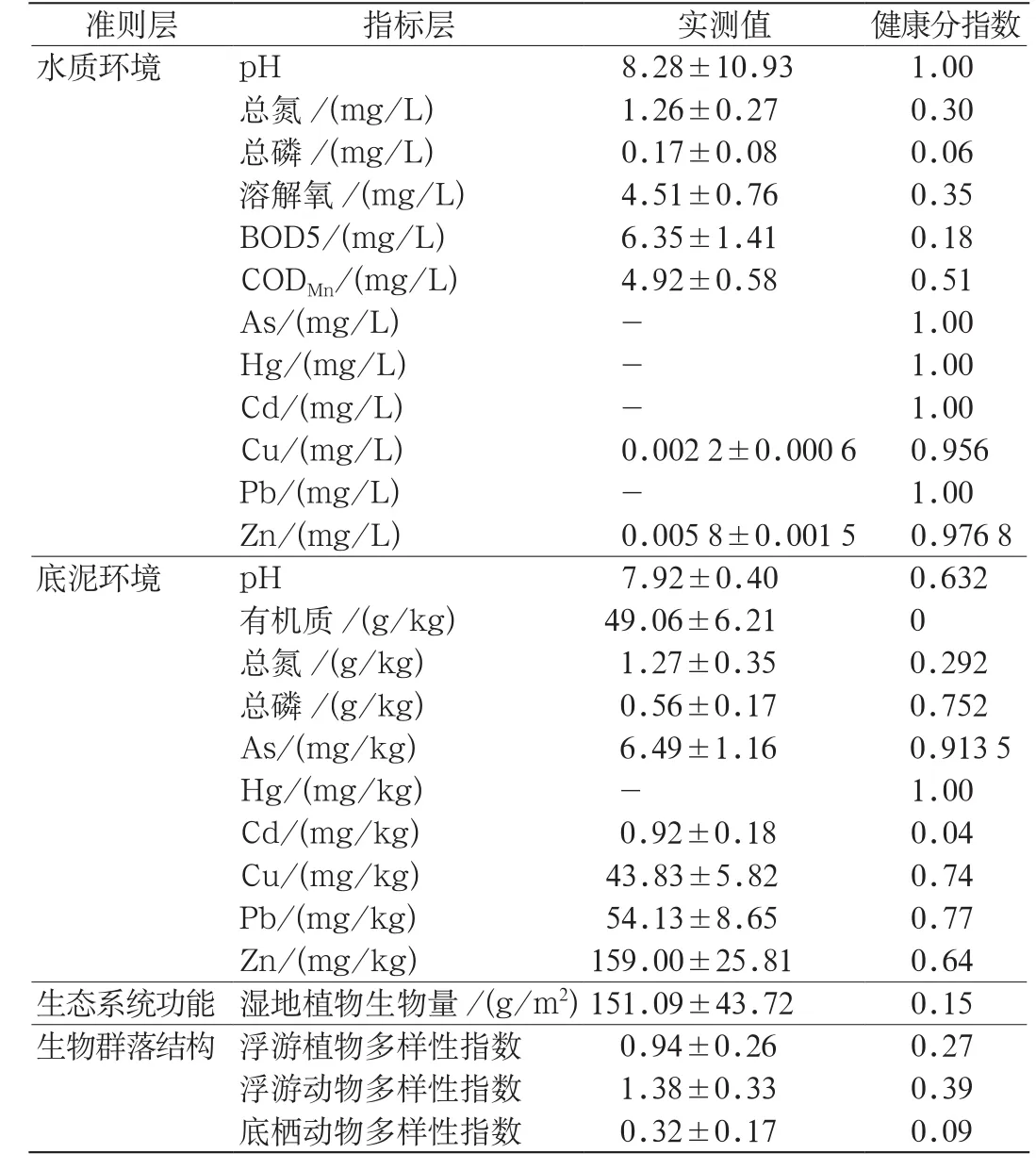

表1 颐和园湿地生态系统健康评价指标体系及权重值Table 1 The system and weighted value of wetland ecosystem health assessment in the Summer Palace

1.3 层次分析法

1.3.1 评价指标体系的构建参考已有的生态系统健康评价模型(徐珊楠等, 2016; 李春华等,2012; 赵臻彦等, 2005),结合颐和园湿地生态系统的特点,构建颐和园湿地生态系统健康评价体系。该体系由目标层、准则层和指标层组成,目标层为颐和园湿地生态系统健康状况,准则层分为水质环境、底泥环境、生态系统功能与生物群落结构4个层次,指标层包含pH等26项指标(表1)。

1.3.2 评价指标权重的确定将前述颐和园湿地生态系统健康评价体系做成调查表,通过咨询有关专家,对选取的评价指标按照相对重要性进行评分,按照层次分析法构建判断矩阵后求解矩阵的特征值和特征向量,按照C.R.<0.1的标准对矩阵进行一致性检验。将特征向量归一化处理后就可以得到权重值(表1)。

1.4 生态系统健康状况的模糊综合评价

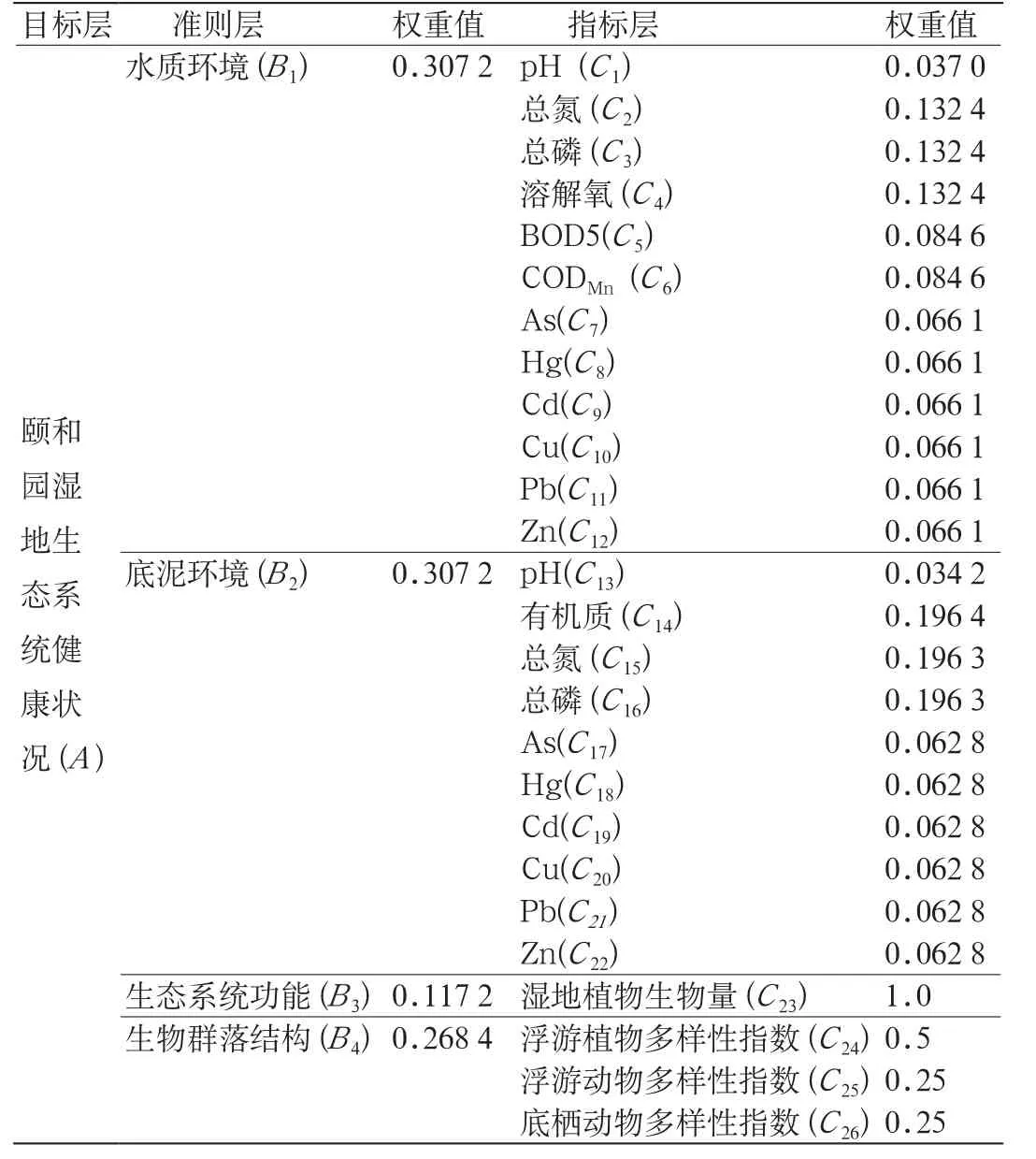

1.4.1 等级评分标准的建立生态系统健康评价是建立在实测值与参照标准对比的基础上(李春华等, 2012),本研究结合颐和园湿地生态系统的特征,参考有关学者的研究确定了颐和园湿地生态系统健康状态的分级标准,从重度病态到非常健康共分5级(朱红卫等, 2012; 徐珊楠等, 2016)(表2)。各指标的评价等级标准主要依据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)、《土壤环境质量标准 》(GB 15618-19954)、《全国第二次土壤普查养分分级标准》等相关国家标准,没有标准文本的则参考已有的研究成果(贾晓平等, 2003),最后得出颐和园湿地生态系统健康评价等级标准(表2)。

表2 颐和园湿地生态系统健康评价等级标准Table 2 The grade standard of wetland ecosystem health assessment in the Summer Palace

1.4.2 生态系统健康综合指数的计算选取评价指标体系的评价因子作为模糊综合评价的因素集C={c1,c2,c3,…,cm}(表1),确定相应的评价标准集合V={v1,v2, v3,…,vn},即V={非常健康,健康,亚健康,病态,重度病态}(表2)。对因素集C中的ci(i=1, 2, 3,…, m)逐一进行单因素评判,得出ci对评价标准等级vj(j=1, 2, 3,…, n)的隶属度rij,则ci的单因素评判模糊子集为ri=(ri1,ri2,…,rin)(i=1, 2,…,m),将m个ri组合后构造出最终的模糊评判矩阵R:

评价因素的权重集W={w1, w2, w3,…,wm}(表1),则颐和园湿地生态系统健康综合评价的模型:A=W×R。

2 结果与分析

2.1 颐和园湿地生态系统健康状况

根据2015年颐和园湿地生态系统野外调查数据,计算得出颐和园湿地生态系统健康综合指数为0.41,依据分级标准确定颐和园湿地生态系统健康状况为“亚健康”。45个调查样点中,仅有4个样点(样点5、15、19、31)(图1)的健康状况为“健康”,其余41个为“亚健康”。分析结果表明,颐和园内主要水体的健康综合指数排序为:耕织图水体>耕织图东北湖>昆明湖>后溪河>藻鉴堂湖>排云殿院内水池>扬仁风院内水池,健康综合指数值均在0.4~0.6之间,健康状况为“亚健康”。颐和园游客活动密集,客流量大,人为干扰程度相对较大,这是造成颐和园湿地生态系统健康综合指数偏低的重要原因。

水质环境评价表明,颐和园的水体处于亚健康状态,需要进一步进行治理改进。其中总磷和五日生化需氧量的平均值分别为0.17 mg/L和6.35 mg/L,达到《地表水环境质量标准》中景观用水的V类标准,而其余指标均优于Ⅳ类水标准,表明颐和园的水体具有富营养化的潜在风险,影响到颐和园湿地生态系统。颐和园湿地生态系统的底泥环境总体处于健康水平,但个别指标的含量存在一定的超标。底泥的有机质含量偏高,该结果与水体的五日生化需氧量数值偏高具有一定的关联性。虽然底泥重金属含量均符合《土壤环境质量标准》中满足植物生长的Ⅲ级标准,但Cd平均含量为0.92 mg/kg,而相关标准值为1.00 mg/kg,因此需要后期持续对底泥的Cd含量进行监测,避免该指标持续升高和超标。

表3 2015年颐和园湿地生态系统内各指标检测结果及其健康状况Table 3 Mean value of each ecological index in the Summer Palace and its health condition in 2015

通过对颐和园湿地植物生物量实测值的分析,可以看出颐和园湿地生态系统功能健康状况较差,水体中湿地植物生物量为151.09 g/m2。除部分采样点生长有马尿花、菖蒲和睡莲外,多数采样点仅能采集到浮萍和藻类等湿地植物。这主要由于颐和园游船项目的开展,需要定期对水体中湿地植物进行清理,水体中主要以观赏植物为主,缺乏其他大型湿地植物。湿地植物种类和数量偏少在一定程度上造成颐和园湿地生态系统的生物多样性指数偏低。其中生物多样性指数最低(0.32),浮游植物次之(0.55),浮游动物最高(1.38),但健康状况都表现为病态或者重度病态。这可能是由于水体中含有较多的氮磷,导致浮游植物(藻类),尤其是蓝藻门中的伪鱼腥藻(Pseudanabaenasp.)、微囊藻(Microcystissp.)的生物量和密度过高,影响了其它种类的浮游植物、浮游动物和底栖生物的生长。

2.2 颐和园昆明湖入水口至出水口的水质环境

密云水库是昆明湖的水源地,京密引水渠将库区水体经怀柔水库引入北京市区,最终汇入昆明湖。因此,本研究选取昆明湖从入水口(颐和闸)到出水口(绣漪闸)12个样点的水质环境进行分析,探讨沿入水口至出水口方向水质的变化趋势(图1)。从水质结果看(图2),入水口的水质环境略好于出水口,但入水口和出水口的水质环境都处在“亚健康”状态,说明供水水质环境较差是颐和园湿地生态系统健康综合指数较低的一个原因。其中出水口附近4个样点(样点11、14、23、28)总磷含量超过Ⅴ类水标准0.2 mg/L,反映出颐和园人为活动的高频干扰对水质的影响。

3 讨论

针对颐和园湿地生态系统的亚健康状态必须采取相应的措施,避免进一步恶化。例如增加昆明湖水体的流动性,对于一些有机质含量和Cd含量明显偏高的采样点的底泥需要进行清淤,避免对水体的持续污染。张娟等(2012)研究发现颐和园的土壤重金属污染严重,需做好园内水土保持工作,防止土壤重金属伴随地表径流进入水体。针对颐和园湿地生态系统初级生产力较低,湿地植物种类较少的现状,需适当增加沉水植物的种类和数量,与公园现有的挺水和浮水植物构成具有相对复杂结构层次的湿地植物群落。刘慧兰(2005)测定昆明湖3 500年沉积物中孢粉,结果表明昆明湖历史上水生植物非常丰富。昆明湖的生态环境适合湿地植物生长,可利用湿地植物净化水体中的氮磷等营养成分,降低水体富营养化的风险。因此,在不影响游船游览线路的水域,可适当种植湿地植物,提高颐和园湿地生态系统的初级生产力,提升生态系统的功能。

荆红卫等(2008)和李海燕等(2007)一致认为来水水质是影响昆明湖水体呈富营养化趋势的主要原因之一。因此,在昆明湖湿地生态系统的整治提升过程中,需采取相应的措施提升外来水源的水质和减少人为因素对昆明湖水质的影响。研究发现从进水口到出水口重金属Cu浓度增加,可能与颐和园园林养护的喷药施肥有关。因此,在公园园林养护中农药和化肥施用也需进一步规范,尽可能减少对水体的污染。

目前,湿地生态系统健康状况的评价研究多从宏观角度结合GIS技术开展,本研究基于较全面的指标设计和样品采集分析,从微观尺度评价了湿地的健康状况,研究结果具有一定的客观性和全面性。另一方面,由于缺乏针对湿地的评价指标标准,借鉴了其他专业领域的评价标准,评价结果可能具有一定的局限性,因此需进一步对相关指标及其标准进行研究改进。

4 结论

(1)构建了颐和园湿地生态系统健康评价指标体系,从水质环境、底泥环境、生态系统功能及生物群落结构4个方面选取26个指标对颐和园内45个湿地样点进行评价分析,颐和园湿地生态系统健康综合指数的平均值为0.41,处于“亚健康”状态。

(2)分析了颐和园昆明湖从入水口至出水口的水质环境状况,结果表明:入水口的水质略好于出水口,但二者均处于“亚健康”水平;颐和园入水水质状况和颐和园内高强度的人类干扰是造成昆明湖健康综合指数值较低的主要原因。入湖水质决定了水体中高氮磷负荷,而人类活动加重了水质有机污染和富营养程度。

(3)建议从改善入水水质、降低水体氮磷浓度、对各小水体进行净化清淤整治、优化湿地植物配置及提高水生生物多样性等方面加强颐和园湿地生态系统的保护与管理。