基于生态文明理念的捞鱼河国家湿地公园科普宣教设计

2020-07-02敖明舒刘永杰赵荟

敖明舒 刘永杰 赵荟

(国家林业局昆明勘察设计院,云南 昆明 650216)

党的“十八大”开启了生态文明建设的新篇章,随着大江、大湖治理工程的快速推进,滇池治理也迎来历史性机遇。捞渔河湿地是滇池湖滨带中最具生态恢复价值的区域,也是推进滇池生态治理的关键区域。捞鱼河国家湿地公园自2017年开展试点建设以来,坚持人与自然和谐共生的发展理念,以恢复和提升湿地生态功能为核心目标,同时注重湿地景观营造和科普设施建设,目前已成为昆明最具人气的湿地科普场所。据统计,每年游览湿地公园、接受湿地科普宣教的人数高达百万人次。

捞渔河国家湿地公园作为云南省科普教育基地,承担了传播湿地生态文明理念的政治使命。加快推进公园生态文明理念宣教,与时俱进地发挥湿地公园的社会功能,引导广大公众提升湿地保护意识以及广泛的行动参与,是本文研究的目的和重点。

1 湿地公园概况

云南昆明捞渔河国家湿地公园位于滇池东岸,地理坐标为 108°48´52″~ 108°52´09″E,22°57´21″~ 23°0´55″N,总面积为 438.15 hm2,其中湿地面积为298.10 hm2,占规划区总面积的68.04%。捞渔河湿地是重要的入湖口湿地,也是滇池周边仅存的少量自然湖滨湿地。它以捞渔河临近滇池河道、入湖口湿地及河道两边湖滨带湿地共同构成一个相对独立的湿地生态系统,是入滇河流以及滇池近岸退化湿地恢复的典型代表。

2 指导思想、原则和目标

2.1 指导思想

多年来,湿地公园始终坚持“全面保护、科学恢复、合理利用、持续发展”的基本原则,积极开展各项湿地资源保护工作(杨丽文等, 2018)。湿地生态文明促进了人与湿地和谐发展,反映了人类先进的生态文明观。同时,湿地公园也成为传播和弘扬湿地生态文明建设的载体。在此背景下,捞鱼河国家湿地公园的科普宣教应以湿地生态文明理念为引领,以科学发展观为指导,通过设计生动、科学的科普宣教内容,使公众深入理解人与湿地的共生关系,使湿地公园真正成为弘扬生态文明的可视窗口。

2.2 设计原则

宣教内容是科普宣教的核心和灵魂。捞鱼河国家湿地公园科普宣教彰显了湿地生态文明理念的精神内涵,内容设计应遵循以下原则。

2.2.1 讲故事每个湿地公园发展的历程都是一本鲜活的教科书,记录了不同时期人们对湿地的认识、行为和经验,是形成湿地生态文明的客观过程,具有很强的说服力和感染性。捞鱼河国家湿地公园宣教可展示这个动态的故事,便于公众理解湿地生态文明为何产生,而不是一味强调其重要性。

2.2.2 扬文化湿地文化是人与湿地相处的产物,是历史沉淀下来的对待湿地的观念形态。湿地文化推动湿地生态文明的进步。捞渔河湿地公园周边的居民世代以捕鱼种粮为生,积淀了浓厚的渔文化、亲水文化等一系列湿地文化。宣教资源应来源于该湿地公园最具代表性的地方资源和文化。

2.2.3 传科学湿地生态文明始终以坚持科学发展观为指导,在捞鱼河国家湿地公园建设中运用了许多先进的科学技术,是湿地公园建设背后的科学故事,能激发公众的兴趣。宣教内容应增加“科学内涵”,减少“常识”的分量,挖掘有价值的科普信息,通过简洁生动的语言,启发公众深入思考。

2.3 目标

湿地公园宣教的内涵是以思想意识的提高和价值观的改变为根本目标(马广仁, 2017)。在新时代下,以生态文明理念为内涵的湿地科普教育,目的是要让公众参与到国家生态文明建设的进程中,让生态文明思想深入人心(王立龙等, 2017)。基于生态文明理念的捞鱼河湿地公园宣教目标,是助力湿地公园成为云南省首个滇池生态建设宣教平台、湿地生态服务功能与生态建设良好互动的形象窗口。

3 设计思路

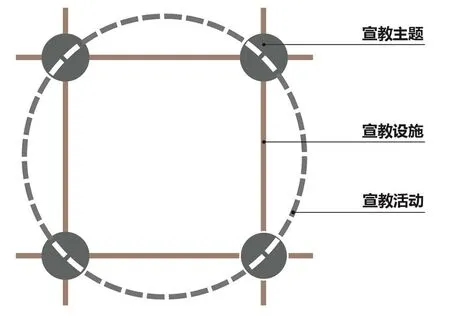

国家湿地公园的宣教内容主要由宣教主题、宣教设施和宣教活动三部分组成。首先要确定宣教主题,宣教主题来源于公园宣教资源,即与湿地生态文明紧密相关的“特色”,包括捞鱼河湿地生态系统和生物多样性资源、湿地生态文化、开展的保护恢复工作以及所取得的成效等。其次是设计多元的宣教设施和宣教活动,它们是实现宣教主题的载体和手段,形成“点、线、面”相互融合的立体开放型生态文明宣教体系(图1)。

图 1 “点、线、面”立体宣教内容体系Fig.1 Three dimensional content system of "point, line and surface"

4 宣教主题设计

根据捞鱼河国家湿地公园具有的生态文明示范意义和价值资源,将宣教主题设计为湿地生态资源、湿地生态文化、湿地生态技术、湿地生态建设成果4类,并分别设计不同的一级宣教主题和二级宣教主题(表1)。

(1)保护湿地生态资源是生态文明建设的首要目标,湿地生态资源有湿地生物多样性、湿地类型等。

(2)湿地生态文化是推动湿地生态文明发展的精神支撑,易使人产生强烈的地域归属和情感认同,通过讲故事的方式将历史渊源传达给大众,让人们生动地感受到湿地深厚的文化底蕴,认识保护湿地的重要意义,达到深入理解湿地生态文明的效果。

(3)湿地生态技术是推进生态文明建设的技术保障,通过采取先进的科学技术措施,最大限度地恢复生物多样性,体现“人与湿地和谐相处”的湿地生态文明理念。

(4)湿地生态建设成果是湿地生态文明实践的结果,及时总结湿地治理、修复的良好范例和经验,如传播滇池的生态治理成果,推进滇池湖滨湿地的生态保护与修复。

5 宣教设施设计

湿地科普宣教设施是科普内容实践的场所,科普宣教设施可分为活动设施和标识设施两类。

表1 捞鱼河国家湿地公园宣教主题设计Table 1 Theme design of propaganda and education in Laoyu River national wetland park

5.1 活动设施

5.1.1 综合型活动设施综合型宣教设施是集中化、系统化地展示湿地生态文明理念的场所,可运用多媒体、自媒体、云计算技术、互动体验技术等新型载体和手段进行宣教。生态文明宣教中心应摒弃传统的“口号式”宣教,加入丰富的科学内容,达到“寓教于乐”。捞鱼河国家湿地公园生态文明宣教中心通过运用音乐、动画、模型、标本等,充分调动公众的五感体验,设计360°沉浸式沙盘生动展现捞鱼河的自然景观和生态资源,设计社交场景应用—“为滇池点赞”等提高公众的参与性。

5.1.2 专题型活动设施专题型宣教设施是分系统、分类别地展示湿地生态资源和文化资源的场所,可设计实景体验为主的宣教设施。

(1)观鸟设施。在公园北部和中部的宣教展示区、南部毗邻海晏村附近,视线较好的地方建造观鸟屋、观鸟平台和观鸟长廊。观鸟屋结合环保材料,形式可变化多样。观鸟长廊可结合道路系统,用芦苇等自然材料作为观鸟的天然掩体,并在周围布设公园鸟类专题介绍展牌,便于游客学习。

(2)水生动物观察站。捞渔河因鱼虾甚多而得名,许多游客慕名而来。在宽阔地带安装水下探视设施,为游客提供水生动物观测站,也可在不敏感地带抬高水底平面,并净化水质,形成清澈的浅溪,使人们站在岸上便可以清晰地观察水下生物。

(3)高原湿地植物园。根据捞鱼河国家湿地公园的资源特色,高原湿地植物园包括乡土湿地植物园和滇中湿地植物园两处,分别展示极具代表性的乡土湿地植物和常见的滇中湿地植物。可通过生动的语言、图画等解说方式,科普各类植物对湿地的净化、过滤、转化营养物质等相关知识。

(4)生态技术展示园。捞渔河国家湿地公园运用了多种多样的生态技术,湿地水质净化效果显著,湿地水质净化处理、湿地引流、不同耐污物种对水环境的适应、生态驳岸处理等都具有良好的宣教意义,运用实景进行展示,能让人们直观生动地了解生态修复的技术、方法与措施。

5.1.3 特色型活动设施特色型宣教设施主要针对公园湿地生态文化主题进行设计。

(1)捞鱼河湿地记忆长廊。捞渔河国家湿地公园是人们繁衍生息的自然场地,经历了一系列的变迁,积淀了渔文化、亲水文化等一系列宝贵的湿地文化,遗留下了珍贵的文化产物,许多诗词、楹联、书画都描绘过这里的风土人情。在湿地公园中建设捞鱼河湿地记忆长廊,让游客通过文化墙、图片展、湿地文化小品等再现捞鱼河湿地的旧日风貌,治理历程并从中获得湿地生态保护的感情认同和精神传承,自觉加入湿地公园的生态建设。

(2)亲水文化乐园。亲水文化乐园以亲水文化、渔文化为主题,通过建设亲水平台、渔文化小品、捞鱼台(所捞水生物禁止带走)等设施,让游客与水亲密接触,亲身体验水文化的魅力,感受湿地滋润着城市、城市因水而美的生态文明内涵。

5.2 标识设施

参考《自然教育标识设施规划》(T/CSE 011-2019),将捞鱼河国家湿地公园宣教解说设施分为以下4类。

(1)综合信息导览牌。对捞鱼河国家湿地公园概况、建设情况、资源特色、导览图的综合介绍。

(2)主题知识点标识牌。捞鱼河湿地特定的物种或环境因子、捞鱼河生态建设的措施和成效等主题知识点的科普。

(3)单体自然物标注牌。对捞鱼河湿地中具有科普意义的动植物进行重点标注,如公园内野菱、金荞麦、喜树等国家重点保护植物;钳嘴鹳、黑鸢、普通鵟等国家重点保护动物。

(4)互动体验型装置。通过文字、图形、语音讲解、定位识别、图像识别等媒体为手段,将公众从被动参观引导至主动体验参与的装置。

6 宣教活动设计

宣教是以生态保护和生态文化宣传为目标,通过开展一系列有内容、有特色、有影响、有成效的活动,达到宣传湿地生态文明理念的目的(图2)。

6.1 自然学习

利用捞渔河国家湿地公园内丰富的动植物资源和原生态的湿地景观,与各中小学校、专业教育协会和特色教育组织,分季节、主题和年龄开展自然教育,使中小学生能够近距离接触自然,在自然中主动学习科学知识,例如关于辨识鸟类、昆虫、植物种类,对于学习达标的学员,颁发自然学校“毕业证书”,享有“湿地保护宣讲员”的荣誉。除此之外,成立湿地自然学校,与各大科研机构建立合作关系,成立科研教育基地,将自然学校成为各大高校研究湿地的前沿阵地。

6.2 文化体验

利用捞渔河湿地的特色文化,举办渔文化节、亲水文化节、湿地文化节等,向大众展示湿地、宣传湿地,根据不同的节日主题,开展相关的科普博览、专题讲座、植物认知比赛等活动,或者与当地湿地生态文化相关的手工体验,如芦苇编织、标本制作等,让更多的人认识和体验湿地,传播人与湿地和谐共处的生态文化。

6.3 创意激发

湿地公园除了提供湿地探索的自然体验,还要举办许多创意式的参与性活动。举办“与萤火虫相遇”展览,在湿地展览廊漆黑的环境下近距离观赏萤火虫。选择一些简单、有趣的湿地生态系统相关知识,在游客进入湿地公园时发放问卷。让游客在游园时根据园区内设置的解说系统找到答案,在出园时根据问卷答对的问题个数进行奖励,发放游园纪念品。

图2 捞鱼河国家湿地公园科普宣教规划图Fig.2 Plan for science popularization and education

7 结语

综上所述,设计科学生动的湿地公园生态文明故事,可总结为“读资源”“构主题”“设活动”和“建设施”,构建基于生态文明理念的科普宣教内容体系,是国家湿地公园等自然保护地提升生态文明内涵的新方法。新时代赋予我国自然保护地更多的时代任务,要引导公众广泛参与自然保护事业,体现生态文明理念的伟大内涵,构建湿地生态文明为核心的科普宣教体系是必然趋势。