用饭圈心态追作家, 你注定会失望

2020-07-02曹徙南

文 曹徙南

“假如你吃了个鸡蛋觉得不错,何必认识那下蛋的母鸡呢?”

当年钱锺书的《围城》被翻译到海外,外国读者读后爱不释手,想要登门拜访,结果钱锺书在电话里婉拒,说下了这句名言。

最近有一部纪录片试图去认识“下蛋的”作家们。《文学的日常》选取了马原、马家辉、阿来、麦家等作家,以朋友拜访的形式敲开作家的日常,对谈围绕着生死、世道、故乡、青春等话题自由伸展,真实与虚构盘根错节。

片子里,马家辉带着焦元溥在香港穿行,每一个目的地都存放着马家辉的一段记忆。母亲牵着他来典当东西的当铺,时至如今他仍然记得仰望高高在上的柜台时的屈辱。

家门口的修顿球场被称为湾仔之肺,是附近市民活动的好地方,身材单薄的少年马家辉却只能在边缘游离,因为不会打架,连黑社会都不愿意收他。这些不愉快的经历成为养料,被统统收入他的第一本小说《龙头凤尾》里。

麦家少年时因家庭成分问题同样被身边人排斥,以致格格不入,这成了他多年以来的心病。

消失八年的麦家带着一本《人生海海》重新回归大众视野,告别他借以成名的谍战题材,试图对故乡对往事做个交代。就像片中史航对他的评价一样,对于普通人来说,风吹过是冷,但对神经裸露在外的作家来说,风吹过是疼。

因为隐身于作品之后,人们对于作家的日常生活往往充满不切实际的幻想。作为一个小众职业,作家似乎不言自明地指向一种轻盈而优雅的生活,从而成为文艺青年们逃离琐碎庸常的寄托。

以至于导演诺兰在其第一部长片习作《追随》中调侃道:一个二十几岁、没有工作的年轻人,多半会把自己想象成一名作家。

但在纪录片里,作家和朋友如普罗大众般闲逛、下馆子,也被疾病和家事纠缠,甚至难掩面对镜头的局促,写作并未教会他们与生活周旋的奇门遁甲,现实中的困惑与耿耿于怀反而才是写作生长的地方。

01我打工,我“996”但我是个好作家

卡夫卡

佩索阿

严格来说,作家得以成为一个职业是很晚近的事。依托于大众化商业出版的兴盛,作家算得上一个正经工作。

在这之前,为数不多的作家都只能靠贵族养着,其创作主要是为了在女主人的沙龙展示一下自己的文艺细菌,莫里哀就曾创作风俗喜剧《可笑的女才子》讽刺法国十七世纪沙龙文学的矫揉造作、无病呻吟。

即使在有作协制度的中国,有编制的职业作家仍然是少数,诗人余秀华成名之后被湖北钟祥市作协吸纳为副主席,结果去了才发现“这就是个民间组织,没有工资发,大家开会互相吹捧一下,就回来了”。

作家更为普遍的状态是在野,“什么人都能成为作家”的言下之意,其实是作家为了养家糊口什么活儿都干。

出生于犹太商人家庭的卡夫卡自小就对文学创作具有浓厚兴趣,却在父亲的干涉下从日耳曼语言文学系转到法学,即使一不小心读到了法学博士,还是没能让卡夫卡对法律日久生情。

不过由于卡夫卡对文学纯洁性的偏执追求,毕业后他先是在通用保险公司担任见习助理,而后因为“996”的福报导致他没时间写作,就跳槽去了一个工伤保险机构,负责对工人的受伤程度和赔付额度进行调查与评估。

每天两点下班后,卡夫卡会睡到晚上11点,然后一直写作到第二天天亮去上班。专横的父亲,无聊的法律,工人触目的伤口,卡夫卡把自己变成甲虫,钻进这一切庸常里,生活便因此露出荒诞的马脚。

与卡夫卡同时代的葡萄牙作家佩索阿则有着堪比康德的老干部生活,他幼年丧父,母亲改嫁一位派驻南非的葡萄牙外交官。

佩索阿的童年在南非长大,由于南非当时是英国的殖民地,他一直到17岁回里斯本才开始学习葡萄牙文。此后佩索阿一直住在道雷多斯大街上,一生再未离开。

不善社交、工作认真、按时上下班、坐在办公室里为外贸公司翻译各类商业书信,这是佩索阿在世时给人留下的全部印象—— 一个每年都能拿全勤奖的“社畜”。

然而,某些人表面上平淡规律,背地里玩很大。每天回到自己的小房间,佩索阿的心就略大于整个宇宙。

喜欢用多个笔名写作的作家不少,鲁迅当年为了避风头也取过多个笔名,虽然别人一看文风就知道,别让周树人跑了。

同样使用多个马甲写作的佩索阿,却为每一个笔名创造出一个完整的人生,他们的生活经历、创作手法截然不同。

直到佩索阿去世后,人们整理他的文稿才发现,他一共创造了75个有独立人格的笔名,好几个活跃在葡萄牙文学圈的著名作家都不过是活在他脑袋里的小人。

在那些不为人知的时刻,佩索阿已经在平行宇宙里过完了75段人生。

02洞察人性也未必能克服人性

长久以来,对于作家这个职业,一直存在着神圣化的倾向。作品成为作家的滤镜,增添道德的弧光。虽然作品也不应承受简单的道德化批评,但作家也不能因其身份就获得道德豁免权。

自1901年创设诺贝尔文学奖以来,已经有123位作家获得过该奖项。即使是这些代表着人类文学最高成就的获得者,擅长洞察人性的他们也未必能克服人性,懂得许多道理的作家,仍然经常过不好一生。

英国《金融时报》曾有评论称,“如果有诺贝尔粗鲁奖的话,奈保尔肯定能获奖”。即使是面对文学界最著名的《巴黎评论》的记者,奈保尔也丝毫不掩饰他的不耐与攻击性。

在2001年诺贝尔文学奖的颁奖典礼上,他获奖感言的第一句就是“感谢那些陪伴我的妓女们”。这并不是奈保尔在开玩笑,在授权出版的传记中,他就坦承自己是个冷漠的丈夫、孜孜不倦的嫖客和暴戾的虐待狂。

奈保尔的第一任妻子佩崔夏一直帮助奈保尔编辑书籍和手稿,并在其创作受阻时安抚他的情绪。对于这位工作和生活上的伴侣,奈保尔回报的是长期的肉体和精神上的凌虐。

无论是出入风月场所还是找情人,他都会直接告诉自己的妻子,最终导致佩崔夏患癌早逝,就在第一任妻子去世仅两个月后,奈保尔就抛弃了情妇,娶了他的第二任妻子。

面对外界的非议,奈保尔不为所动:“别人怎么看我,怎么说我,我完全没有兴趣,根本无所谓,因为我是为这个叫文学的东西服务。”

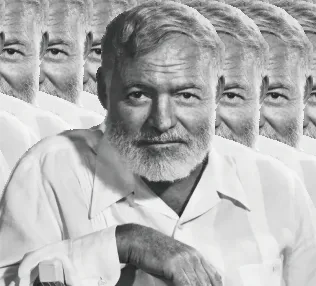

如果说奈保尔是纯粹的、毫不遮掩的“渣男”,那么海明威则是为名声所累的虚伪。即使用今天的眼光来看,海明威依然是一个自我营销的高手。

海明威

海明威生活在一个大众传播爆炸的年代,作家可以从作品背后走出来,为自己打造一个清晰的人设,而海明威给自己的定位,就是硬汉。

我们想起海明威,总是想起那些打猎海钓、赤裸上身的照片,一个不拘小节的、坦荡的斗士。但在和著名战地女记者盖尔霍恩的婚姻中,海明威只是一个嫉妒的自恋狂。

二战时,夫妻两人一起为《科利尔周刊》提供报道,作为著名作家,海明威获得特许权,随军报道诺曼底登陆,盖尔霍恩却只能自己想办法,藏身一艘医疗舰的厕所。

从发回的报道来看,盖尔霍恩的报道细致入微,揭露着战争的残忍,海明威则在通篇自夸其对于诺曼底登陆成功的重大意义,尽管他根本就没有上岸。

但是海明威的报道成为长达六页的封面故事,而盖尔霍恩的报道在同期杂志中只刊出了简写版,且被放在了最后,在简写版中,完全看不出她只身混入军队,在战火中登陆诺曼底。直到六周后,才刊出了她的完整报道。

谜底在多年后才得以揭晓,盖尔霍恩当时将完整版和简写版两篇稿件交给海明威帮忙用电报发回编辑部,从电报记录来看,海明威的长文和盖尔霍恩的简写版都是从伦敦由电报发回的。

为了避免风头被女人盖过,海明威竟然鸡贼地把盖尔霍恩的完整版长篇报道用平邮寄回美国。还好,他俩的婚姻没有持续到二战结束。

奈保尔

乔伊斯

03从退稿到拖稿,成熟作家养成记

张爱玲说出名要趁早,但不是所有作家都能早早出版代表作,年少成名。

作家,归根结底还是一份工作,占据作家日常生活最多的时刻,不是那些灵光一闪的瞬间,而是和编辑斗智斗勇。

从退稿一步步走到理直气壮地拖稿,就是一个成熟作家的自我修养。

普鲁斯特生前想出版《追忆逝水年华》,却被频频退稿。其中有一封退稿信这样写道:“乖乖,我从颈部以上的部分可能都已经死掉了,所以我绞尽脑汁也想不通,一个男子汉怎会需要用三十页的篇幅来描写他入睡之前如何在床上辗转反侧。”

作为一个体弱多病、每天只能在床上躺着的人来说,普鲁斯特真的有被冒犯到。

同样使用意识流创作的詹姆斯·乔伊斯,也没讨到什么好话,他的《一个青年艺术家的肖像》被编辑认为:“太不着边际,缺乏形式,没有限制。乔伊斯又毫不遮掩地描绘丑陋的事物,使用脏话;有时候它们就这样赤裸裸地被故意摆在读者面前,实在很没必要。小说的结尾极度凌乱:作者的文字与思想就像潮湿无用的石头,碎成一片一片,散落一地。”

可能因为当乙方时受够了编辑的刻薄言语,一旦成名,作家就会开始报复性拖稿,只要拖不死,就往死里拖。

前文提到海明威就是文学界著名“拖拉机”,1948年,由于二战的结束,社会上洋溢着对未来的憧憬情绪。

当时美国《世界主义者》杂志想做一本专刊,叫《一切的未来》,邀请各界名人来做白日梦。其中“美术的未来”交给了毕加索,“汽车的未来”交给了福特,编辑霍奇纳把“文学的未来”托付给了海明威,这可能是他一生中最后悔的决定。

尽管那时候的海明威还未拿到普利策奖和诺贝尔奖,但也已颇有名气。霍奇纳亲自去古巴找海明威,海明威先是拉着编辑一顿吃喝玩乐搞好关系,然后才开始谈价钱。最终海明威拿到了1.5万美元的预支稿费,还不忘跟编辑说,人在古巴,记得免税。

转身,海明威就拿着稿费去玩了,六个月过后,文学还是看不到未来。

面对编辑的催稿,海明威这时候才说,评论文章不是自己的专长,不如写两本小说抵给你们,不过我小说比较贵,得加钱。杂志社同意了,不过这次给海明威定了个期限,两年之内,必须交稿。

划水的时间总是过得很快,转眼快到截稿日期,海明威还一个字没动,于是开始跟编辑卖惨,说自己打猎把腿摔断了。实在拖不下去了,海明威才开始动笔。

最终就完成了一篇《过河入林》,虽然这篇小说出版后反响很差,但当时他坚持这是自己写的最好的书,还得加钱。这篇败笔最后以5.5万美元成交。这不禁让人怀疑,海明威发的那些扛枪猛男照,说不定是专门给编辑看的!

作家都有另一面,有的作家藏在作品背后的面目,未必符合读者的期待。但是,了解这些侧面,也许更能让我们了解他们的创作——不管我们喜不喜欢、认不认同这些作品。