西藏传统戏剧与元杂剧艺术特色比较

——以表演艺术比较为视角

2020-06-30王军涛王立民

王军涛 王立民 颜 亮

(西藏大学 文学院,西藏·拉萨 850000)

王国维先生曾说:“凡一代有一代之文学。”而元杂剧则是元代最主要的文学体裁。同时它作为中国传统戏剧表演的一种综合性艺术,历史上数不胜数的戏剧演员在长期的表演过程中逐步探索形成了相对完善和固化的舞台表演规律,发展形成了既相对程式化又兼有创新的表演形式,其基本内容是“唱念做打”,即传统的戏剧基本功。藏族传统戏剧(下文皆简称为藏戏) 亦复如此。下面本文将围绕“唱念做打”四个方面对元杂剧和藏戏的异同进行比较,展开论述。

一、特色唱腔:以唱为主的戏剧表达模式

俗语讲“台上一分钟,台下十年功”,这是对戏剧表演苦练“唱念做打”等各项基本功重要性的精辟论述。藏戏与元杂剧都有讲究“唱念做打”等戏剧基本功的相关说法。元杂剧已初具“唱念做打”4 种戏剧因素,藏戏也有唱、舞、韵、白、表、技等“谐”6功的说法。藏戏与元杂剧均形成了以唱为主的完整的一套程式化表演规定。元杂剧在继承宋金杂剧、话本尤其是诸宫调演唱技巧基础上,逐步形成了一人主唱的演唱体制,即:“每折唱者,止限一个,若末,若旦;他色则有白无唱”[1](P95)。其他角色“若唱,则限于楔子中”[1](P95);通篇“四折中之唱者,则非末若旦不可”[1](P95)。其一个显著特点则是旦或末“所扮者,不必皆为剧中主要之人物;苟剧中主要之人物,于此折不唱,则亦退居他色”[1](P95),即使正旦正末同场出演的戏目,也是一人主唱,而另外一人只能以念白形式进行演出。这样整折甚至整出戏仅有一人演唱的形式固然对演员来说是一种唱功和体力的双重考验,与后世戏剧角色之间对唱合唱交互使用的演唱手法相比局限性很大,但相对于宋金杂剧来说已是巨大的历史进步,直接推进了元杂剧以唱为主,念白和科泛为辅的戏剧演出体制的发展。对此,金圣叹在评论《水浒传》第33回时曾这样评价元杂剧:“每一篇为四折,每折止用一人独唱,而同场诸人,仅以科白从旁挑动、承接之。”[2](P543)

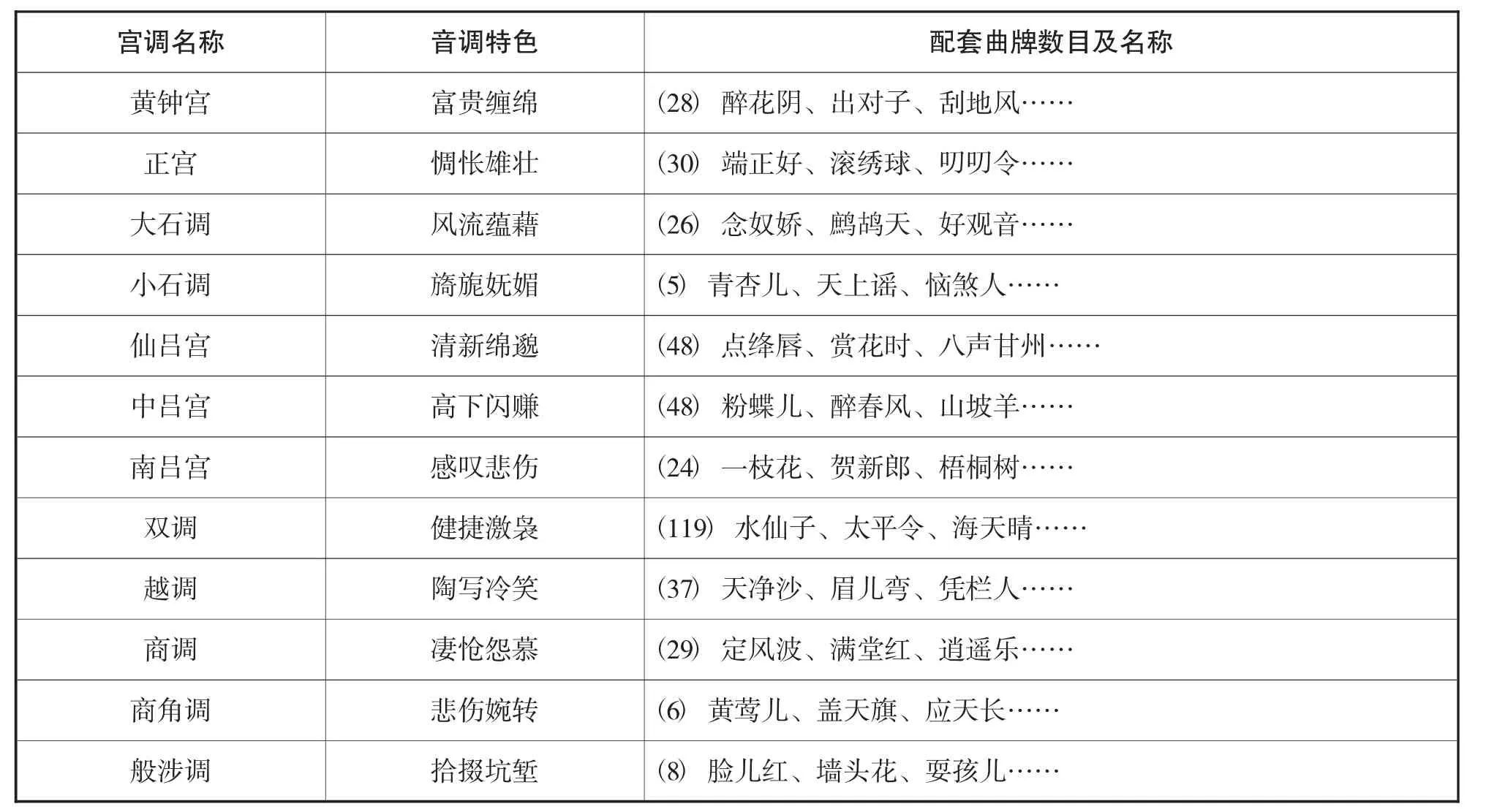

元杂剧以当时流行的北方音乐为基础,逐步发展形成了联套演唱的演出模式,一般一折用一个套曲,一个套曲又由若干种曲牌连缀组成。据周德清《中原音韵》记载,元杂剧常用的宫调有十二种,即:“黄钟宫、正宫、大石调、小石调、仙吕宫、中吕宫、南吕宫、双调、越调、商调、商角调、般涉调”[3]。表演中每折根据剧情的不同,配合使用相应的宫调,用于表达或欢快、或雄壮、或凄婉、或悲伤的感情基调,并形成了约定俗成为大家所共同遵守的相对固定的宫调使用规律和习惯,即:第一折戏剧开端剧情平缓,惯用〔仙侣点绛唇〕套,曲调清新绵邈;第二折戏剧剧情有所发展,渐起波澜,一般使用〔南吕一枝花〕或〔正宫端正好〕套,曲调感叹悲伤或惆怅悲壮;第三折一般为戏剧的高潮阶段,多用〔中吕粉蝶儿〕或〔越调斗鹌鹑〕套,曲调高下闪赚或陶写冷笑;第四折戏剧结局,惯用〔双调新水令〕套,曲调健捷激袅。元杂剧宫调曲牌基本类型附表如下:

(注:表中括号内数字代表曲牌数,限于篇幅原因仅略举几种,不再一一例举。)

同样,藏戏表演程式中对演员唱腔(藏语为“朗达”) 的重视也由来已久。“朗达”唱腔,即故事或传记,藏戏中一般通过演员各种“朗达”技巧的演唱来讲述故事,抒发情感。出于广场演出的需要,藏戏“朗达”发展形成了高亢洪亮的民族特色唱腔艺术,并根据人物性格和环境气氛的不同,分为达仁朗达(即:长调唱腔)、达珍朗达(即:中调唱腔)、达通朗达(即短调唱腔)、当具朗达(即:普通唱腔)等4大类基本唱腔。除基本唱腔类型外,藏戏根据演出剧目的不同,实际演出中还会“采用以人定曲、专曲专用的套路(只是少数普通角色的唱腔可以互相兼用),有多达上百种的唱腔类型”[4](P53)。例如,有的剧种的唱腔还会细分为谢巴朗达(即:赞颂唱腔)、觉鲁朗达(即:悲调唱腔)、谐玛朗达(即:歌戏混合腔)、谐玛当木朗达(即:说唱混合腔) 等。藏戏“朗达”基本类型附表如下:

朗达名称 结构类型 形态特征达仁朗达 长句唱腔(多句并列) 一种反复演唱,难度大;另一种简洁通俗,难度小达珍朗达 中调唱腔(多句并列) 篇幅不长,音律流畅生动达通朗达 短调唱腔(多句并列) 篇幅不长,音律通俗朴实谢巴朗达 赞颂唱腔(三部曲结构) 前后为散体唱腔,中间为韵体唱腔觉鲁朗达 悲调唱腔(多句并列) 音律哀怨悲伤谐玛朗达 歌戏混合腔(三部曲结构) 前后为散体唱腔,中间为板式唱腔谐玛当木朗达 说唱混合腔(三部曲结构) 前后为散体唱腔,中间为韵体念白均当朗达 常规唱腔(多句并列) 主要人物唱腔,音律深沉流畅当举朗达 普通唱腔(多句并列) 普通人物唱腔,音律朴实流畅多巧朗达 反派唱腔(三部曲结构) 反面人物唱腔,音律疾速流畅谐民间歌调(结构各异) 多为与剧情无关的民歌,用于调节气氛曲仓朗达 结尾唱腔(多句并列) 结尾专用,音律喜庆热烈

通过与前表所列元杂剧宫调曲牌比较,可以看出,元杂剧的宫调曲牌已相当完善繁复,体系博大精深,以至于专业演员要熟练掌握其演唱技巧都需数年功夫,对普通人来说更如天书一般,这也许是元杂剧逐步被其他剧种取代的原因之一。其曲牌无疑借鉴、继承和发展了宋代词牌,在中国古代文学史上有着不可低估的承继作用。与之相比,藏戏的唱腔虽也自成体系,但相对来说则要简明得多,易于演员学习和掌握。

二、韵散结合:以念白为补充的演出体制

念白是指戏剧中人物的说白,是唱的重要补充,与唱相比处于配合从属地位,故也称为宾白。为区别于日常对话用语,戏剧念白是经过加工提炼具有较强音乐性和节奏感的语言,一般分为韵白和散白两种。藏戏与元杂剧在表演中都非常重视念白的独特作用,与唱相配合从而推动故事情节的发展,抒发人物情感。元杂剧的念白艺术已较为发达,但就散白来说就有对白、独白、插白、带白、旁白、分白等多种形式。元代,不乏曲白俱佳的名作,甚至部分杂剧单以念白取胜,与唱词相映成辉,杂剧《散家财天赐老生儿》 《东堂老劝破家子弟》等即属此类。例如《东堂老劝破家子弟》楔子、第1折和第3折一开头均为动辄长达几页的大段念白,且独白、对白、背白交互运用,妙趣横生。

藏戏中的“韵”相当于元杂剧中的“韵白”,而对应元杂剧的“散白”则有“白”的说法。藏戏的“韵”即韵词念白,又称为说“雄”,其形式多种多样。与元杂剧依靠人物动作、念白推动情节发展不同的是,藏戏一般会设置一个不在剧中扮演任何角色的局外人,即剧情讲介者“专门以说‘雄’来念讲剧情、介绍演员出来表演[5][P211]”,而剧中人物对话时则用得相对较少。“白”即口语道白,一般剧中的喜剧角色用,表演时表情和声调较为夸张诙谐,民主改革前的藏戏表演中用得不多,民主改革后尤其是改革开放以来随着文化交流交往的增多,藏戏借鉴学习内地京剧表演的方式,口语道白逐步增多,形式也变得丰富多样。学界普遍认为元杂剧消亡于元末明初,但从戏剧史的角度看,其实它从未消失,只是以另外一种业已变化了的戏剧形式而存在着,比如明传奇、京剧都是在元杂剧的剧本、表演、曲词等方面所积累的经验的基础上繁荣兴盛起来的,从广义上来说京剧也可视为元杂剧的变体。在藏戏表演中,有部分丑角演员还会不失时机地穿插部分即兴表演的口语道白,例如《卓娃桑姆》一剧中,自治区藏剧团的丑角演员登珍格桑在扮演女仆寻找卓娃桑姆的儿女时的口语道白就非常富有特色,表演时她“一会报告说,看见爬到楼顶上看戏的人脱下羊皮袄,羊皮袄上的虱子都跳出来了”,过一会到另一边看看又会回来报告说“看见一些人看戏入神发愣了,脖子歪了,腿拐了,屁股翘起来了”[5](P334)。藏戏这样的口语道白表演形式滑稽夸张,既引人发笑,又有效地拉近了与观众的距离。与元杂剧大量直接化用口语进行表演相比,藏戏表演中生活化的口语用得极少,只有上述部分喜剧角色偶尔为之,且口语内容大多与戏剧内容无关,主要用于调节现场气氛,加强与观众的互动效应,在这一点上与元杂剧中“净”角的插科打诨式的宾白有异曲同工之妙。即使在四大悲剧之首《窦娥冤》中,虽然整部剧的感情基调是以悲壮为主,作者也会不失时机地穿插不少笑料,但一般均与剧情密切相关。例如,剧中张驴儿送窦娥见官,对楚州太守桃杌动作和语言的描写,桃杌向张驴儿下跪,这时,“(祗候云) 相公,他是告状的,怎生跪着他?(孤云) 你不知道,但来告状的,就是我衣食父母。”了了几句言语,一个略显夸张的官跪原告动作,在博得人们一笑的同时,入木三分、辛辣地讽刺了元代社会官场官员的贪婪与腐败。

可见,无论元杂剧中的“白”还是藏戏中的“雄”,两者都具有“易化”戏剧的作用。即,面对广大市民阶层和普通大众,一味阳春白雪式地吟唱,势必会弱化戏剧的通俗功能,也会脱离“喜闻乐见”这一最低阶层民众们欣赏口味的旨趣,其艺术生命力还能发展到几时,就可想而知了。

三、贵在自然:对灵活多样做功的不懈追求

做指做功。早期中国戏剧的表演形式中就一直有重视做功,以夸张搞笑的形体动作娱乐观众的表演习俗,例如唐代参军戏就纯以滑稽调笑的动作来进行表演,对故事的讲述和扮演反而居于次要位置。随着戏剧艺术的逐步发展和成熟,演员在表演时形成了讲究手、眼、身、步等程式化表演手段,并利用胡须、头发、衣袖、砌末等发展形成了灵活多样、极具特色的髯口、甩发、翎子和水袖等表演技法。在元杂剧中表示动作和表情的称为科泛,又称科介,一般有哭科、笑科、悲科、喜科等具体的动作分类,与后世戏剧相比分类尚不甚规范细致,有时将后世已归入“打”一类的武打动作也包括在内。例如,高文秀《襄阳会》第4折中就有“四将混战科”的文字标注。有时又与打诨并称为“插科打诨”,对此李渔、王骥德等皆有科诨“贵自然”的论述,李渔提出:“科诨虽不可少,然非有意为之。……妙在水到渠成,天机自露。”[6](P50)王骥德则认为:“插科打诨,须作得极巧,又下得恰好;如善说笑话者,不动声色而令人绝倒,方妙。大略曲冷不闹场处,得净、丑间插一科,可博人哄堂,亦是剧戏眼目。”[7](P165)由此可见,元杂剧科泛除具有交代人物动作推动情节发展的作用外,还兼有插科打诨滑稽搞笑的独特功用。

藏戏也非常重视戏剧动作的表演和呈现,其表示动作的表演艺术称为“舞”“表”和“技”三部分。其中“舞”除专指演出过程中穿插的与戏剧内容无关的调节演出气氛的舞蹈外,还特指部分演员“程式性的舞蹈身段动作”,表演时与民间舞蹈区别较大,“四肢放得开,动作大”,一般“多数模仿劳动、生活和动物动作而来”[5](P211)。藏戏的“表”是与元杂剧科泛基本对应的演出部分,也具有对社会生活相对程式化写实或集中提炼的艺术表现特点。“技”是指穿插在藏戏中杂技百艺等特技表演,与元杂剧演出过程中穿插的杂技表演作用类似。藏戏融合上述3种表演艺术在演出过程中根据不同角色类型特征,提炼形成了相对程式化的多达33种身段表演特技,男角的常用身段称为颇俦,女角常用身段则称为嫫俦,有些方面明显受到了内地杂技表演的影响。例如,迥巴戏班开场戏中的“波娃多吓”,表演时一个温巴躺在地上,然后在其肚子上放一石条,安排另一温巴用大铁锤将石条敲碎,而被砸温巴毫发无伤,这种杂技表演在内地也司空见惯。

不难看出,不论是元杂剧的“科”,还是藏戏的“表”,都切切实实地起到了表演的作用。说得更具体点,那就是形象化的表演作用。只不过,元杂剧虚拟化的程式表演更为突出一些,而藏戏的表演更接近“写实”的特点。

四、简单质朴:对武打场面的设置艺术

元杂剧和藏戏表演在“打”的方面均不甚发达。元杂剧仅在为数不多的水浒戏、三国戏等剧中穿插有相对简单的武打动作,尚未形成体系,有时与“做”功一起合称科泛,有时仅隐含在唱词或念白中进行简单的交代,远不如后世戏剧武打场面设计描写的那样浓墨重彩。例如《梁山泊李逵负荆》中描写李逵与鲁智深随老王林前往杏花庄捉拿宋刚、鲁智恩时的武打动作,仅用“做见就打科”“做打科”“做走科”“做追上再打科”“做拿住二贼科”5个简单动作,一小段简洁文字就交代完了这段故事情节,凸显了早期元杂剧已有武打技法设计的历史现实。

因为宗教题材内容方面的限制,与元杂剧相比,藏戏中的武打场面也仅限于降妖捉怪。正因为如此,武打未在唱、舞、韵、白、表、技等“谐”6 功中单独分类,仅在上文提及的身段表演中提炼设计有部分与武打动作有关的身段表演形式。例如,颇俦就由猎人拉弓射箭的射击动作演变而来,表演时演员一边有节奏地做停顿搓步式的跳跃动作,一边两手不停地做拉弓弦动作。其他还有模仿骑马的达旋董追,表现动物之间争斗动作的朗钦雅托等程式化表演涉及简单质朴的武打动作。

可以说,藏戏和元杂剧都有武打场面的设置。只不过元杂剧更加强化了武打场面的设置艺术,既突出体现了元杂剧的“科”之鲜明特点,也深刻反映出了独具特色的中华武术及中华民族源远流长的“尚武”精神在舞台艺术上的生动体现。

四、结语

从上述关于藏戏与元杂剧“唱念做打”等基本表演形式的比较来看,两者都形成了各自体系并极具特色的表演程式,而且都不约而同地对“唱”这一戏剧主要艺术手段给与了重视,各自发展形成了纷繁复杂的特色唱腔。以“唱”为基础,为推进故事情节发展和塑造人物又均发展形成了念白、做功和武打等各具特色、异彩纷呈的综合表演艺术。

尽管学界普遍认为元杂剧在元末明初业已消亡,但其在“唱念做打”表演艺术方面提炼定型了一系列程式化表演艺术,极富开创性意义,为后世明清两代各种戏曲形式积累了丰富经验,并被继承后进一步发扬光大。藏戏则自14世纪前后由唐东杰布创制以来,融会吸收和学习借鉴藏族其他说唱艺术和内地戏曲艺术经验,逐步发展为遍及五省藏区的“不仅形成了一个完整的演剧体系,而且形成了其表演艺术十分古老神奇而又格外丰富多彩的形态和特色[5](P19)”的“一个比较庞大的藏戏剧种和流派系统”[5](P18)。藏戏表演艺术作为“藏文化的活化石”至今仍在人民群众中间演出,并持续不断地得以进步发展,尤其是相继被列为自治区级、国家级和联合国非物质文化遗产保护名录以来,得到了更好的传承和保护。