韩休墓乐舞壁画解析

2020-06-30霍嘉西李西林

●霍嘉西 李西林

韩休墓乐舞壁画解析

●霍嘉西1李西林2

(南京大学历史学院,江苏·南京,210046)

韩休墓乐舞壁画面世以来,多方学者对其画面及其相关问题进行了解析,观点不尽相同。就墓主韩休本人与音乐的关系、壁画中乐舞场面的写实性、乐人所持乐器的辨识、徒手乐人的职能、男女舞者舞蹈属性等问题进行了全方位分析考察。认为壁画中人物造型、乐器配置、舞蹈姿态虽然是乐舞表演一瞬间的定格,但却体现了盛唐贵族寻常生活与音乐的密切关系,也体现了盛唐时期事死如生、企望享乐天国的丧葬风俗,更是盛唐胡汉音乐高度融合以及多层次音乐生活繁荣景象的高度概括性描绘。

韩休墓;乐舞壁画;乐人;乐器;舞蹈属性

韩休墓乐舞壁画发现于陕西省西安市长安区郭新庄村南——韩休及夫人柳氏的合葬墓当中,发现时间2014年。其中乐舞壁画位于墓道东壁,画面幅宽3.92米,幅高2.27米(见图1)。壁画北侧画面虽有小面积剥蚀脱落,但基本画面仍非常完整且清晰。

壁画左侧为女性乐队,包括女性乐人5人。其中直立乐人1人,手持乐器因画面剥蚀脱落而不清晰,盘坐乐人4人,演奏乐器分别为笙、拍板、筝、箜篌。 女乐下方有一躬身侧立男子形象,右手握纤细长棍。壁画中央为1男1女两位舞者,分别脚踏连珠纹椭圆花毯起舞。壁画右侧为男性乐队,包括男性乐人6人。其中蹲跪徒手乐人1人,跽坐乐人5人,演奏乐器分别是箜篌、琵琶、排箫、铜钹、竖笛。在男乐前侧,席地横向搁置筝一台。

图1

这幅乐舞壁画自面世以来引发了学术界的极大关注,一时间对壁画中呈现的历史信息与音乐信息涌现出多种解读,但囿于各专业之间知识的阻隔,出现一些理解上的差异。本文就壁画中乐舞场面的写实性、乐队配置、乐人所持乐器辨识、徒手乐人的职能、男女舞者舞蹈属类等问题作一粗浅分析。

一、画面中乐舞场面的写实性问题分析

据墓志及文献记载,韩休(672年-740年)是京兆长安人,唐玄宗李隆基时期宰相,官至四品尚书右丞,为官清廉正直且工于文词。李隆基是中国历史上唯一精通音乐的帝王,其多才多艺,不仅能够操弄多种乐器,还长于作曲,因而以音乐家身份入编《中国音乐辞典》。“上有所好,下必甚焉”,上行下效。由于李隆基个人的音乐爱好及音乐倡导,其统治时期是唐代音乐文化发展的最辉煌时期,社会音乐生活丰富多彩,并且呈多层次性。一般认为墓室乐舞壁画对墓主人人生终结后永享歌舞升平的期许,韩休是盛唐高官,音乐享乐必然是其日常生活的重要内容。那么,壁画内容是韩休生前音乐生活景象的真实写照,还是当时音乐生活的概括描绘?等等一系列问题需要我们审慎地加以探讨研究。

(一)画面中乐人是否是韩休蓄养的私伎?

唐代上至最高统治者,下至皇亲国戚、元老重臣、官僚、军将、富豪、士大夫,好乐之风、蓄养乐伎之风盛行,除了为宫廷、官府、军营服务的乐伎以外,达官贵人还可蓄养私伎,不蓄私伎者被时人嘲喻为“性啬之人”。韩休身为朝廷要员,官至四品。关于他的事迹在《新唐书》《旧唐书》《资治通鉴》等史书中均有记载,虽然目前尚未发现其蓄养家伎享乐的确凿记载,但依照唐律,韩休蓄养家伎既符合当时的风尚,也符合韩休的身份地位。

据《唐六典·卷四·尚书礼部》记载:

“三品以上得备女乐,五品以上女乐不得过三人。”[1](P137)

此处女乐指的是女性乐伎,达官贵人家中蓄养的私伎具有双重身份,既是乐人又是婢妾。

依唐律规定,韩休可以蓄养女伎,但人数不得超过3人。画面中男女乐人共13人,从乐人性别以及人数上判断,显然不是韩休蓄养私伎居家享乐的真实画面。

(二)画面中央男性舞者是否是韩休本人自娱而舞?

听乐观舞是唐代达官贵人的寻常生活,画面中央男性舞者相貌并非典型的胡人,但据此揣测是韩休本人的自娱性舞蹈似乎也无所依据。唐代高官服装的用色及装饰有着比较严格的等级规定,即便是寻常休闲之常服也不例外。依照美术界专家描绘,此壁画中乐人及舞者衣服的颜色为土黄色。

据《唐会要》卷三十一“章服品第”记载:

“寻常服饰……三品以上服紫,四品五品以上服绯,六品七品以绿,八品九品以青。”[2](P569)

依唐律规定:文武百官的常服服色主要为紫、绯、绿、青,一般庶民则用土黄色,而韩休位居四品高官,其常服服饰颜色应为绯色(深红色)。假定从人物服饰颜色分析其中乐人身份,画面中乐人应当是等同于百姓的一般民间乐人。

依中国古代绘画习惯,画面核心人物形象一定会在大小比例、服装样式以及用色上进行特殊铺排和布局,以突出其核心地位,画面中核心人物身量通常高大于画面中其他人物,服装样式及用色也非同一般,例如,唐代张萱《唐后行从图》、南唐顾闳中《唐后从行图》。但韩休墓乐舞壁画描摹简淡,人物服饰、样式及敷色统一,身量同于一般,并未作身份和形象上的区别,以此推敲,所以中央男性舞者应该不是韩休本人。

再者,就笔者考察,到目前为止没有发现将墓主本人作为形象画在壁画当中的个例。

(三)韩休是否能够度曲(作曲)?

韩休墓乐舞壁画的发现,引发了学界对韩休本人的关注。还有学者认为韩休墓之所以会有如此精美壁画,与其个人高深的音乐造诣有关,称其不但工于文辞,还能度曲(作曲)。韩休工于文辞有《全唐文》《全唐诗》可以稽考,但长于度曲,就笔者个人目前收集资料,包括《旧唐书》《新唐书》《资治通鉴》以及韩休墓墓志等,均未见有确凿的记载,值得商榷。

《全唐文》中载韩休属文十篇,即有讲求文采韵律写景抒情的“赋”、有为皇帝起草的褒奖嘉勉官僚的制、册封太子的“册文”、还有赞颂功德的“碑文”等等。而《全唐诗·卷一百一十一》收录韩休创作的诗歌仅仅三首,即《奉和御制平胡》《奉和圣制送张说巡边》《祭汾阴乐章·南吕羽》。

韩休《祭汾阴乐章·南吕羽》

於穆浚哲,维清缉熙。肃事昭配,永言孝思。

涤濯静嘉,馨香在兹。神之听之,用受福釐。

笔者臆度,韩休长于度曲的说法,有可能是因为这首《祭汾阴乐章·南吕羽》引起的,而将《祭汾阴乐章》作为证明韩休长于度曲的例证似乎有望文生义之误。

《全唐诗》中韩休的诗歌《祭汾阴乐章·南吕羽》在《乐府诗集》当中写作《祭汾阴乐章·顺和(南吕羽)》。其中“乐章”一词,现在的理解是指大型音乐套曲当中相对独立的、并且可以单独演奏的部分。而在中国古代,“乐章”一词则是指入乐的诗词,或者泛指可以入乐的诗歌,即乐之章。

从史料记载可以得知:韩休的《祭汾阴乐章·顺和(南吕羽)》是一首郊庙歌辞。郊庙歌辞是古代帝王祭祀天地百神和祖先宗庙所用雅乐的歌辞(乐章)。唐代郊庙歌词的来源有三:1.“内出”(皇族)。2.朝廷重臣。3.重要诗人。

韩休属朝廷重臣,一定有配制雅乐歌辞的资格。又据《乐府诗集·卷七·郊祀歌辞》记载,这首《祭汾阴乐章·顺和(南吕羽)》是韩休作为朝廷重臣为开元十一年唐玄宗祭祀“后土皇地只”活动中迎神送神所用雅乐《顺和》(唐代雅乐“十二和”之一)配制的歌词,当时为这次祭祀用雅乐《顺和》配制歌辞的还有名臣韩思复(652年-725年)、卢从愿(668年-737年)以及著名诗人刘晃(生卒年不祥)。配置的歌辞分别是:韩思复的《祭汾阴乐章·顺和(林钟宫)》、卢从愿的《郊庙歌辞·祭汾阴乐章·顺和(太簇角)》、刘晃的《祭汾阴乐章·顺和(姑洗徵)》以及韩休的《祭汾阴乐章·南吕羽》。而唐代宫廷雅乐“十二和”据史料记载,是由祖孝孙、窦琎、张文收等奉旨修订而成,这三人都曾担任音乐官职,祖孝孙曾任太常少卿,而窦琎、张文收均担任过协律郎。虽然任职太常少卿、协律郎的官员不一定都精通音乐,但祖孝孙、窦琎、张文收却是有史料明确记载的音乐家。

由此可见《祭汾阴乐章·南吕羽》所用音乐与韩休并无直接关系,韩休只是辞作者,不是曲作者,因而认为韩休本人通晓音律能自度(duó)曲,证据不足。

(四)与同时期墓葬乐舞壁画的相似性比较

墓葬壁画是墓主人身份地位的体现,而绘有乐舞壁画的墓葬主要集中在关中京畿地区。目前发现于关中地区的唐代壁画墓葬一百余座,其中玄宗时期的有二十余座,在这二十余座墓葬当中有较为清晰乐舞图像的主要有:韩休墓、李宪墓、陕棉十厂墓、苏思勖墓、朱家道村墓(见表1)。

表1.唐玄宗时期代表性乐舞壁画墓葬

序号墓主人墓志纪年地点发掘年代 1韩休开元二十八年(740)西安市长安区郭新庄村2014-2015 2李宪天宝元年(742)蒲城三合乡2000 3未名 西安西郊陕棉十厂西纺一村1996 4苏思勖天宝四年(745)西安东郊兴庆宫遗址附近1952 5李道坚 富平吕村乡朱家道村1955

这五处墓葬乐舞壁画的绘制方位、画面铺排着色、人物体态造型、乐器配置及演奏形式均有共同性。

1.壁画绘制方位的一致性

五处墓葬的乐舞壁画都绘制在墓室或墓道的东壁或北壁东侧,据李明星先生《唐代墓室壁画研究》分析:其“与紧靠西壁象征卧榻的棺床形成东西对应的关系。这恰好是对现实贵族居室中主人坐于榻床上观赏对面正在表演的乐舞之情景的一种立体空间性质的模拟”[3](P168)。

2.画面铺排着色的相似性

五铺壁画画面铺排基本一致,即乐伎分坐两旁,舞者位居中央,有似于文献记载当中唐代的坐部伎。画面均以墨线勾勒,并且敷色简淡,都具有盛唐壁画“焦墨薄彩”的绘画特点。

3.人物体态造型的相似性

这五铺壁画中的人物面庞丰腴、身躯肥硕,充满了消闲和优裕感,人物体态造型区别于初唐和武周时期。武周时期人物面庞丰润,但身躯并不肥硕,这说明唐玄宗时期人们的审美趣味随着繁荣盛世发生了很大的变化,而这种变化又具有共同性。

4.乐器配置及演奏形式的相似性

整体观察,五铺壁画乐器配置高度相似,主要以丝竹类乐器为主,乐人以跽坐或盘坐姿态在庭院中演奏。目前,有关专家对壁画中乐器——笙、琵琶、铜钹、排箫、拍板、横笛的辨识命名基本一致,而对竖吹管乐器究竟是笛还是筚篥?长条方箱形弹拨乐器究竟是筝还是古琴?不同研究成果辨识有所差异,表述命名有所不同(见表2)。

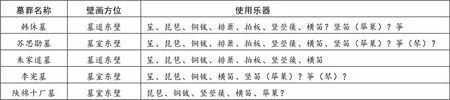

表2.唐玄宗时期五铺乐舞壁画使用乐器对照表

墓葬名称壁画方位使用乐器 韩休墓墓道东壁笙、琵琶、铜钹、排箫、拍板、竖箜篌、横笛?竖笛(筚篥)?筝 苏思勖墓墓室东壁笙、琵琶、铜钹、排箫、拍板、竖箜篌、横笛、竖笛(筚篥)?筝(琴)? 朱家道墓墓道东壁笙、琵琶、铜钹、排箫、拍板、竖箜篌、横笛 李宪墓墓室东壁笙、琵琶、铜钹、横笛、竖笛(筚篥)?筝(琴)? 陕棉十厂墓墓室东壁琵琶、铜钹、竖箜篌、横笛、筚篥?

注:表中标问号处为判断有争议乐器。

这种乐器配置、演奏形式与典籍记载当中唐代宫廷燕乐之坐部伎使用乐器及演奏形式高度吻合,坐部伎因乐队席地跽坐、盘坐于堂上演奏而得名,不仅是唐代宫廷乐伎分部制度中根据表演方式和技艺的精粗程度而分的两大乐舞类别之一,也是唐代民间惯常的一种乐舞表演形式。从史料记载以及白居易《立部伎》诗句——“堂上坐部笙歌清”可知,坐部伎使用的乐器以丝竹乐器为主,属风格清雅细腻的细乐。

综上所述,乐舞图像是唐代皇室成员和高官壁画墓中恒常的一种备选图像,而同时期的乐舞壁画又有着相同的艺术特点。玄宗时期墓葬乐舞壁画绘制方位、铺排着色、人物体态、乐器配置高度相似性说明,韩休墓中的乐舞壁画体现了当时贵族规范化的墓葬文化和时代风尚,是盛唐贵族惬意消闲、优渥享乐生活的概括性描绘,而非韩休生前本人及家中蓄养私伎及韩休本人自娱自乐乐舞表演过程的现实主义的复写。

二、乐人所持乐器以及徒手乐人职能辨析

(一)壁画中有争议乐器辨识与判断

1.剥蚀脱落站立女乐手持乐器的推断

壁画中站立女伎画面大面积剥蚀脱落,对其手中所持乐器的揣测判断大多集中于横笛,比照同时期墓葬乐舞壁画乐器配置,这种推测是有说服力的,直立女乐应为左持横笛演奏者(见图2)。

图2

2.竖持吹管乐器之“笛”抑或“筚篥”的判断

关于韩休墓壁画中竖持吹管乐器,有学者以其长短判断为依据,认为是筚篥。但从画面中管身形制(无哨片)、乐人演奏姿态和嘴型、乐人把持乐器与身体形成的角度观察,此乐器应该是竖吹之笛而绝非筚篥。筚篥与竖笛同为竖持吹管乐器,但筚篥有哨片,如果昂首吹奏,其管身与吹奏者身体之间应该呈45度角以上,甚至呈90度角,如果管身与人体贴近,形成的角度小于45度,则无法将哨片衔于双唇之间。笛(竖笛、尺八)没有哨片,直接在管身上端切口吹奏,吹奏时下唇贴住吹孔内侧即可,因而其管身与身体之间距离小于45度也可实现演奏。以画面中管身如此贴近身体的持管方式,演奏乐器不可能是筚篥,应是竖吹之笛。

中国古代的管乐器无论是笛还是筚篥,都是大家族,除形制基本一致外,长短粗细常常有很大的差异,即便是以尺寸长度命名的“尺八”,长短也不尽相同。 《新唐书·吕才传》:“侍中王珪、魏徵盛称才制尺八,凡十二枚,长短不同,与律谐契”[4](P4602)。因此,不能以长短作为区分笛与筚篥的依据(见图3)。

图3

3.关于壁画中长条方箱形乐器“琴”抑或“筝”的判断

韩休墓乐舞壁画中长条方箱形乐器弦下雁柱清晰可辨,毫无疑问是“筝”而非“琴”。但对同时期乐舞壁画中长条横卧类乐器的断识常常出现争议,“琴”或“筝”的断识依据一般是看乐器弦下是否有雁柱,有则为筝,无则为琴。笔者认为仅仅以雁柱为断识依据,似有舛误之处。

“琴”与“筝”的形制、制作工艺、发音原理、音域音色都有很大差别。虽为长条形,但并非长条方箱型,其体积也小于筝。面板虽张弦,但弦下无雁柱,只有镶嵌于面板上的徽点。

(1)唐代“琴”与“筝”器形轮廓之比较

a.唐代琴的形制

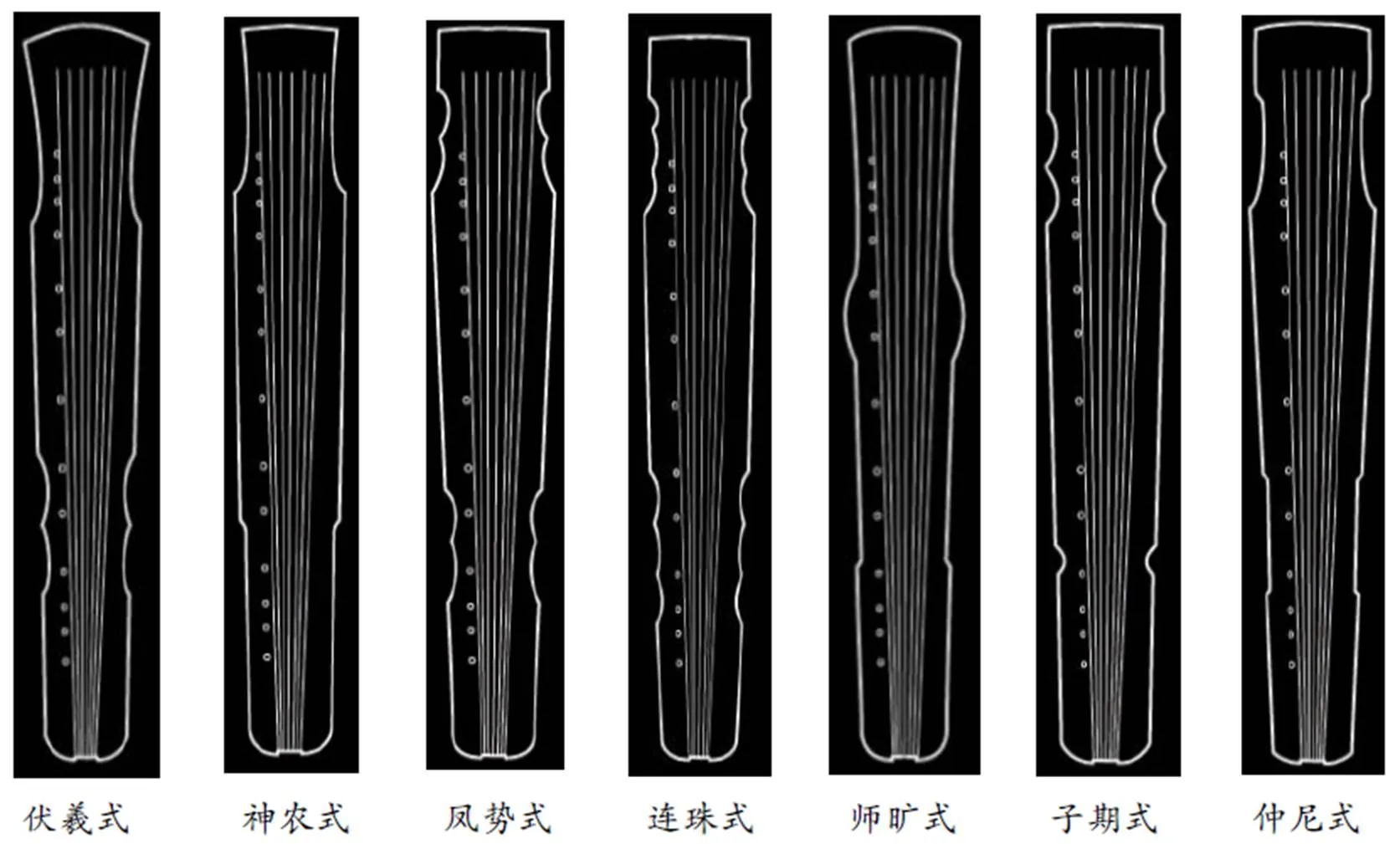

琴属于横卧弹弦类乐器,由面板和底板胶合而成共鸣箱,琴虽然也是长条形,但非长条方箱形,其形制样式和筝有很大区别。唐代琴的形制类型已非常固定:伏羲式、神农式、凤势式、连珠式、师旷式、子期式、仲尼式等,这些琴的器型轮廓一般都按传统样式,均有繁简不一的曲线处理(见图4)。

图4

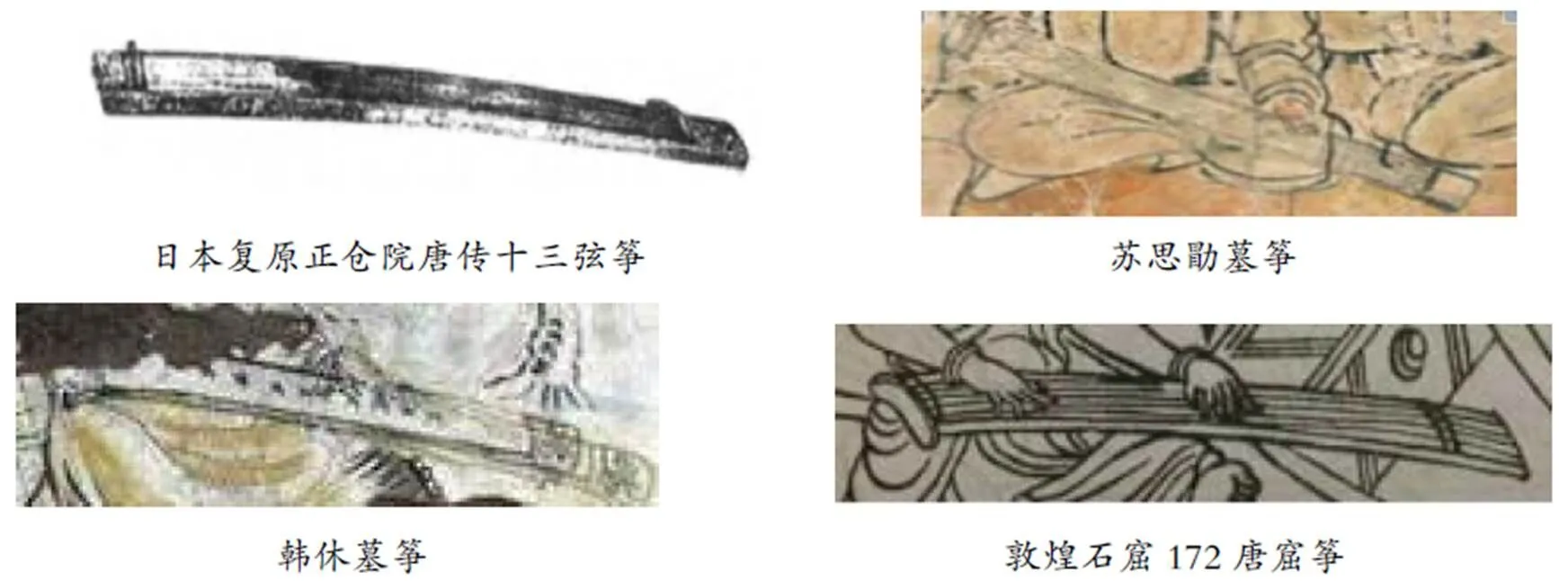

b.唐代筝的形制

据杜佑《通典·乐典·八音》记载:“清乐筝并十有二弦,他乐皆十有三弦。”[5](P753)

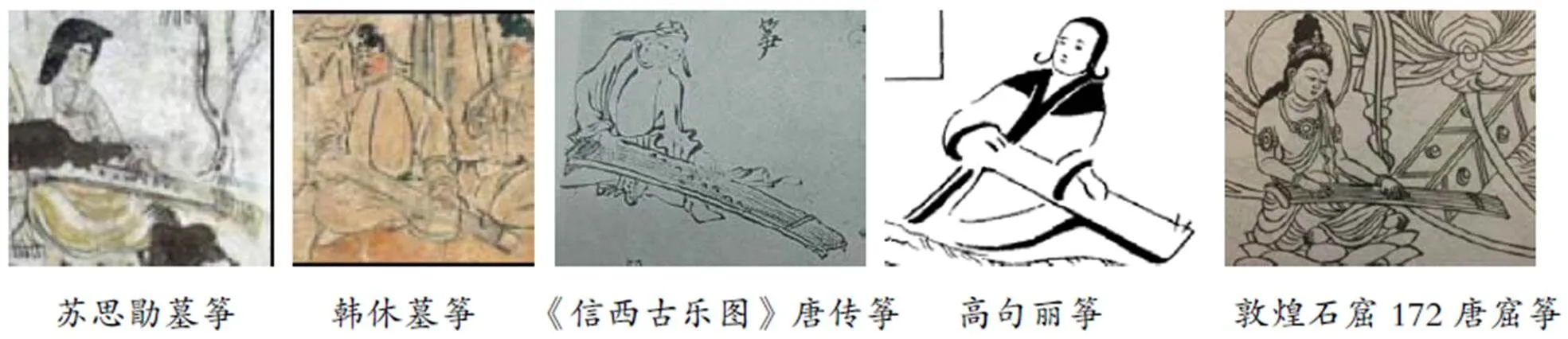

唐代十二弦筝和十三弦筝并存,十二弦筝主要用于清乐,而十三弦筝则主要用于燕乐,两者在民间也广为流传(见图5)。

图5

对乐舞壁画中琴与筝的判断常常会因为画面雁柱的清晰程度与繁简精粗程度而出现误差。例如,苏思勖墓乐舞壁画中的筝,因为弦下雁柱不清晰而错误的将其判断为“琴”。又例如,莫高窟第423窟隋代石窟、第321窟初唐石窟、第103盛唐石窟乐舞壁画当中均出现有长条横卧类弹拨乐器,423、321唐窟当中的两款长条形乐器因面板上未见清晰的弦下雁柱,敦煌学家将其命名曰“琴”,而103窟长条形乐器因有清晰的弦下雁柱,便将其命名曰“筝”(见图6)。但笔者认为,仅以弦下雁柱为判断“琴”与“筝”的依据,似有值得商榷之处。

图6

图6乐器与唐代琴的形制差异很大,其通体中正笔直,线条简洁古朴,未做任何曲线处理。虽然没有细致描绘雁柱,但绝不能仅仅因此而将其判断为“琴”,隋唐及前代的琴为曲线条轮廓而非笔直,器型与之有很大差异,倒是与唐代十二弦、十三弦筝器型极为近似。

李宪墓、苏思勖墓乐舞壁画中的长条横卧类乐器,也因未见清晰的弦下雁柱常常被判断为“琴”“瑶琴”,李宪墓更是只呈现了乐器的一部分,但从其通体笔直线条及器型观察,绝对不能断识为“琴”。一则与唐琴器型完全不符,二则与唐代宴饮用乐乐队的惯常配置不符,画面中的乐器组合方式不应该出现琴。当然与李宪墓壁画中的“筝”器形类似的“琴”是存在的,但其出现时间在七百余年以后的明代,即相传为明宪宗第七子衡王朱佑楎创制的“正合式琴”(见图7)。

图7 杨抡撰《琴谱合璧》当中明代“正合式琴”

中国式绘画在描绘物象时,无论是工笔抑或写意,其处理手法都带有写意性,一般不作简单具象的复写,而是精而忘其粗,繁其所当繁,而简其所当简。对物象的描绘提炼加工程度较高,并不以逼真为要旨,因此就会给我们作精确判断带来一定的困难。纵观诸多乐舞壁画,其中乐器未做细节描绘的枚不胜数。因此,仅仅以弦下雁柱的有与无为依据,判断是“筝”是“琴”,似有不妥。

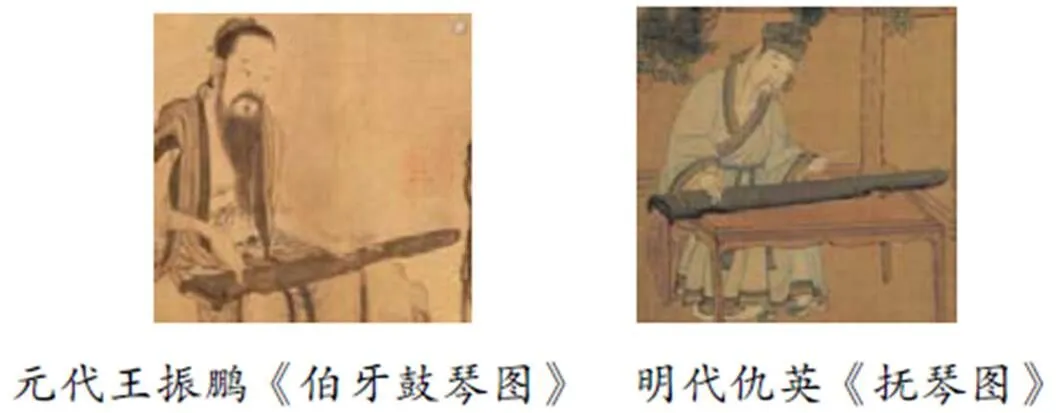

(2)“琴”与“筝”置琴方式之比较

琴与筝的置琴方式不同,琴的置琴方式通常有两种:其一是平置于特制案几上演奏。其二是平置于双腿上演奏,琴首在右,琴尾在左,尾部因有雁足支撑而高于首部(见图8)。

图8

唐代筝的置琴方式与现代筝的置琴方式不同。唐代筝演奏者跽坐或盘坐,筝体横置身前,筝首置右膝上,筝尾触地,首部高于尾部,与法乎中国的朝鲜伽倻琴(朝鲜筝)、唐传日本筝的置琴方式基本相同(见图9)。

图9

比照盛唐同时期乐舞壁画乐器配置,比照唐传日本乐器、唐传朝鲜乐器以及演奏姿态、持琴方式,韩休墓乐舞壁画画面中直立女乐演奏乐器为左持横笛,男乐人竖吹管乐器为竖笛(尺八)而非筚篥。苏思勖墓、李宪墓壁画中长条箱型乐器虽然没有清晰的雁柱,但就其形制轮廓观察,该乐器是“筝”而非“琴”。

4.关于画面中持“竹竿人”职能的判断

考古专家用高光谱图像技术对韩休墓乐舞壁画图像分析观察,发现画面左侧花毯前画有一男性“竹竿人”。乐舞壁画中的“竹竿人”在晚唐至五代以及宋代墓葬乐舞壁画当中多有出现(见图10),但在盛唐其它乐舞壁画当中未曾见过,就目前考古发现而言,韩休墓乐舞壁画之“竹竿人”为盛唐首例。关于唐代“竹竿人”及其职能的文献记载,笔者尚未发现,而据《东京梦华录》“宰执亲王宗室百官入内上寿”条记载,“竹竿人”为宋代宫廷乐舞中引舞之人,其具有指挥职能,但不是严格意义上的乐队指挥。[6](P58-62)

图10

5.徒手乐人职能判断

乐舞壁画中右侧乐队后面有一徒手男性乐人,一腿跪地,一腿曲膝,挺身蹲坐,右臂上举,掌心向前,左手握于胸前(见图11),有学者将其断识为乐队指挥,掌控整个乐舞的表演。

图11

这种判断似有不妥。理由如下:

(1)中国古代音乐一般为单线条旋律,但乐器种类却异常丰富,而且音色又极富个性,因而为增加乐队的凝聚力,无论是古代乐队,还是现代民间乐队,演奏时通常采用大齐奏,一般不作声部分配,这种整齐划一的配器方式一方面增加了乐队的凝聚力,另一方面也易于指挥,因而也就无需设置专职指挥,乐曲的起始调动,通常由打击乐器或其它某一乐器的演奏者兼而完成。

(2)画面中徒手乐人所居之位与通常乐队指挥的位置相悖。乐队指挥是以手势、体态动作和面部表情指示节拍、速度、强弱等音乐变化,乐队队员需要通过视觉观察指挥意图,因而一般指挥会居乐队的前中央,与乐人相对面。画面中徒手乐人在演奏者背后,使演奏者无法完成视觉观察,因而判断徒手乐人为指挥有悖常理。

据文献记载,唐代无论是宫廷雅乐、燕乐,抑或是民间宴飨用乐舞,通常为歌、舞、乐三位一体,表演时载歌载舞。《王右丞集笺注》:“盖唐时乐曲,多采才人名句,被之管弦而歌之。”[7](P4)从画面中徒手乐人手势动作观察,应该是“被之管弦”的引吭高歌者。

三、壁画中男女舞者舞蹈属性辨析

壁画中舞者居于画面中央,脚踏花毯甩袖起舞,男女舞者均体态丰腴。其中女性梳盛唐式高髻,身着掩胸鸡心领短襦、高腰长裙,佩花样纹帔帛,发型为盛唐式高髻。男性舞者头饰幞头巾子,身着圆领长袖袍衫,腰下系横襕束带,两者均为典型的盛唐人装扮。舞者脚下为连珠圈纹椭圆型花毯。连珠纹是古波斯萨珊王朝最为流行的花纹,连珠纹图案于5-7世纪间沿丝绸之路传入我国,这种纹样在隋唐代极为流行,用于多种器与物的装饰,是胡人审美趣味对汉人发生影响的结果。一般认为脚踏花毯翩翩起舞是胡人的风俗,因而对画面中舞蹈属类的推测主要集中于胡腾舞与胡旋舞两种。胡旋舞和胡腾舞属典籍记载当中唐代的“健舞”,舞蹈动作风格健朗、豪爽(见图12、13)。

图12 唐代连珠纹织锦

图13

(一)胡腾舞与胡旋舞之比较

1.胡腾舞舞姿及伴奏乐器配置

据专家考证胡腾舞系唐代西域石国(故地在今乌兹别克斯坦塔什干一带)舞蹈,这种舞蹈多为男子独舞,以跳、跃、腾、踏等动作为主要表现形式,伴奏乐器以丝竹类乐器为主。

关于胡腾舞传播的文献记载目前没有发现,一般认为甘肃省山丹县博物馆藏唐代铜铸胡人舞佣(胡腾舞)、河南安阳范粹墓出土黄釉扁壶上的舞人、西安苏思晟墓乐舞壁画舞者、宁夏盐池窨子梁出土唐石刻墓门舞人等,均呈现出胡腾舞舞姿的特点(见图14)。

除此以外对胡腾舞舞姿作文字描绘的是玄宗时期诗人李端、刘言史的诗歌:

李端《胡腾儿》[8](P910)

扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏。

醉却东倾又西倒,双靴柔弱满灯前。

环行急蹴皆应节,反手叉腰如却月。

丝桐忽奏一曲终,呜呜画角城头发。

刘言史《王中丞宅夜观舞胡腾》[9](P732)

石国胡儿人见少,蹲舞尊前急如鸟。

织成蕃帽虚顶尖,细氎(dié)胡衫双袖小。

手中抛下蒲萄盏,西顾忽思乡路远。

跳身转毂宝带鸣,弄脚缤纷锦靴软。

四座无言皆瞪目,横笛琵琶遍头促。

乱腾新毯雪朱毛,傍拂轻花下红烛。

酒阑舞罢丝管绝,木槿花西见残月。

诗歌中文字涉及“胡腾舞”舞蹈动作的有“环行急蹴”“东倾西倒”“反手叉腰”“急如鸟”“跳身转毂”“弄脚缤纷”“乱腾新毯”。涉及乐队伴奏用乐器描述的有“丝桐忽奏”“横笛琵琶遍头促”“舞罢丝管绝”。涉及演出效果及观众反应的有“四座无言皆瞪目”等。

2.胡旋舞舞姿及伴奏乐器配置

胡旋舞是西域康居国的民间舞蹈,其特点是动作轻盈、急速旋转、节奏鲜明,因舞蹈时不断旋转而得名。在唐代宫廷燕乐多部伎当中以来源地命名,称为康国伎。 唐玄宗时期胡旋舞在长安非常的流行,上至宫廷朝臣嫔妃,下至里巷贫民百姓,几乎人人学习胡旋舞。诗人白居易的诗歌《胡旋女》对当时胡旋舞的来源、舞容以及在长安的流行状况作了精彩的描绘。

白居易《胡旋女》[9](P266)

胡旋女,胡旋女,心应弦,手应鼓。

弦鼓一声双袖举,回雪飘摇转蓬舞。

左旋右转不知疲,千匝万周无已时。

人间物类无可比,奔车轮缓旋风迟。

曲终再拜谢天子,天子为之微启齿。

胡旋女,出康居,徒劳东来万里余。

中原自有胡旋者,斗妙争能尔不如。

天宝季年时欲变,臣妾人人学圜转。

中有太真外禄山,二人最道能胡旋。

……

据诗中描述,急速圆转是胡旋舞的最基本动作,伴奏乐器以鼓笛为主。

关于胡旋舞的文献记载主要有:

“舞急转如风,俗谓之胡旋。”

“笛鼓二,正鼓一,小鼓一,和鼓一,铜钹二。”

——《通典·卷一四六》

“胡旋舞,俱于一小圆毬上舞,纵横腾踏,两足终不离于毬子上。”

——《乐府杂录·俳优》

“(安禄山)晚年益肥壮,腹垂过膝,重三百三十斤,每行以肩膊左右抬挽其身,方能移步。至玄宗前,作胡旋舞疾如风焉。”

——《旧唐书·安禄山传》

“胡旋舞,舞者立球上,旋转如风。”

——《新唐书·礼乐志》

由上可见,史料与诗歌对胡旋舞舞姿的文字描述有“手应鼓”“双袖举”“飘摇转蓬舞”“左旋右转不知疲”“奔车轮缓旋风迟”“急转如风”“疾如风”“旋转如风”等。而胡旋舞使用乐器在杜佑《通典》当中有明确记载:笛、鼓、正鼓、小鼓、和鼓、铜钹(见表3)。

表3.胡腾舞、胡旋舞使用乐器对照表

乐舞名称使用乐器记载典籍 胡腾舞横笛、琵琶、(丝管类乐器)李端《胡腾儿》刘言史《王中丞宅夜观舞胡腾》 胡旋舞笛、鼓、正鼓、小鼓、和鼓、铜钹。杜佑《通典》 笛、正鼓、和鼓、铜钹《旧唐书·卷二十九· 志第九·音乐二》

综上所述,胡腾舞、胡旋舞的舞姿既有区别,又有相似之处。韩休墓乐舞画面当中的舞蹈动作仅仅是一瞬间的定格,因而无法判断其动作的全貌,虽然脚踏花毯表演有似文献及诗歌描绘当中胡旋舞、胡腾舞,但观察男女2人的舞蹈姿态以及舞蹈动作带动下袍服的动感线条,并没有胡腾舞的“急如鸟”“环行急蹴”“跳身转毂”“东倾西倒”“弄脚缤纷”,也不似胡旋舞“回雪飘摇转蓬舞”“左旋右转不知疲”,体现的却是一种雍容高贵、平和与闲适。由此推测,画面中舞蹈动作和表演形式虽受西域胡人舞蹈的影响,但应该不是严格意义上的、表演性的胡腾舞、胡旋舞。而是私家庭院的、自由即兴的自娱性表演,是唐代胡汉乐舞高度融合音乐生活的概括写照。画面乐队乐器配置与诗歌描述中“胡腾舞”的伴奏乐器配置相吻合,而与杜佑《通典》记载的“胡旋舞”的伴奏乐器配置完全不符。

3.文献记载“胡旋舞”解读之厘正

关于唐代胡旋舞的记载,主要见于唐《乐府杂录》和《旧唐书》及《新唐书》当中。

“舞有骨鹿舞、胡旋舞,俱于一小圆毬子上舞,纵横腾踏,两足终不离于毬子上,其妙如此也。”

——《乐府杂录·俳优》

“舞急转如风,俗谓之胡旋。乐用笛二,正鼓一,和鼓一,铜钹一。”

——《旧唐书·卷二十九· 志第九·音乐二》

“胡旋舞,舞者立毬上,旋转如风。”

——《新唐书·卷二十一·志第十一·礼乐十一》

对文献记载当中“胡旋舞”的动作特点、乐器配置,大家的判断没有异议,但对其中“俱于一子上舞”“两足终不离于毬子上”“立毬上”当中“毬”字的理解有值得商榷之处。

百度文库、豆丁网、道客巴巴等网站登载复旦大学丁怡《浅谈胡旋舞及其对唐代乐舞的影响》一文中阐述:

“《乐府杂录》又说:‘胡旋舞居一小圆球于以舞,纵横腾掷两足终不离球上,其妙如此。’在圆球上跳胡旋舞应是胡旋舞的衍生品,它带有一定的杂技色彩,准确地说,它是一种把杂技和舞蹈揉合在一起的舞蹈。”[10]

以上认为对胡旋舞具有杂技性质的解读观点,似对文献当中出现的“毬”有所误解,仅仅将“毬”理解为圆形立体物“球”。事实上“毬”字的意义在古代辞书中的解释有多种,据《康熙字典》释义①:

(1)通“球”:即指圆形的立体物。

(2)美玉(玉罄称鸣球)。

(3)毳布(少数民族所织毛布)

前两层含义的“毬”通“球”,基于与“球”字的通假,有人将“小毬子”理解为圆形的立体物,进而也就有了胡旋舞是“在圆球上跳”的舞蹈,带有一定的杂技色彩,是一种把杂技和舞蹈揉合在一起的舞蹈。甚至还认为胡旋舞有两种,一种是不用任何道具,全靠舞者身体快速旋转,另一种是站在一个圆球上纵横腾搀。这种理解与史料记载及文学作品当中描写的胡旋舞完全不符,而且严重违背舞蹈动作逻辑,在立体的圆球体上完成“急转如风”的快速且动作复杂的舞蹈几乎没有可能。

那么,“小毬子”到底是什么?“毬”字的第三层含义是指用羊的细毛编织的“毳布”。《说文解字》:“毳,兽细毛也。”又《字林》:“毳,细羊毛也。”《康熙字典》:“花毬,毳布也”。

当然,我们还可以从古代字形通假的角度理解“毬”字。古代通假字通常有两种通假的方式:一是读音通假,二是字形通假。“毬”通“球”为字音通假,从字形通假的角度理解,“毬”或者可能是“毯”的误抄,是抄写不精确造成的字形通假。

基于以上分析,笔者认为多数专家的观点是正确的:“小圆毬”,并非现代意义上的“小圆球”,而是“小圆毯”。胡旋舞是一种脚踏“小圆毯”快速旋转如风的一种舞蹈,这种舞蹈不可能站在“圆球上”,更不具有所谓的“杂技色彩”。脚踏花毯翩翩起舞是唐人学习西域胡人而形成的一种惯常形式,但脚踏花毯而舞的舞蹈并不一定仅限于严格意义上的胡旋舞或胡腾舞,这种理解在韩休墓乐舞壁画中得了到了充分的印证。

韩休墓乐舞壁画中中乐人应该不是韩休蓄养的私伎的写实描绘,舞者也应该不是韩休及其夫人本人,韩休更不是能够度曲的作曲家。画面中剥蚀脱落女乐手持乐器为横笛,竖持吹管乐器为笛而非筚篥,“竹竿人”就目前考古发现而言,在同时期乐舞壁画当中未曾见过,为盛唐首例,徒手乐人为引吭高歌者而非乐队“指挥”。舞者的动作虽是一瞬间的定格,但其舞蹈姿态及动作带动下袍服的动感线条,并不具备胡腾舞与胡旋舞迅疾而健朗豪爽的特点,应该是带有胡舞因素的消闲自娱性舞蹈,非严格意义的表演性胡腾舞和胡旋舞。壁画中乐器配置与诗歌描述中“胡腾舞”伴奏乐器相吻合,而与文献记载中胡旋舞伴奏乐器完全不符。壁画绘制方位、铺排着色、人物造型、乐器配置等,与同时期墓葬乐舞壁画有共同性,体现了当时贵族的丧葬风俗,是盛唐高度繁荣的音乐景象的概括性描绘。

注释:

①《康熙字典》:[辰集下][毛部]毬·康熙笔画:11,部外笔画:7。古用毛纠结为之。今用皮,以胞为裹,噓气,闭而蹴之。或以韦为之,实以柔物,谓之毬子。又花毬,毳布也。[外国志]哈烈,古大宛地,有琐伏花毬,织鸟毳成文。[傳]球,玉也。

[1](唐)张九龄等著;袁文兴,潘寅生主编.唐六典全译[M].兰州:甘肃人民出版社,1997.

[2](宋)王溥.唐会要[M].日本株式会社中文出版社,1978.

[3]李星明.唐代墓室壁画研究[M].西安:陕西人民美术出版社,2005.

[4](宋)欧阳修,宋祁等撰.新唐书·列传三十二·吕才传(十三册)[M].北京:中华书局,1975.

[5](唐)杜佑.通典·卷一四四·乐四[M].北京:中华书局,1984.

[6]孟元老等.东京梦华录[M].北京:中国商业出版社,1982.

[7](唐)王维撰;(清)赵殿成笺注.王右丞集笺注[M].上海古籍出版社,2010.

[8]陈贻焮.增订注释全唐诗(二册)[M].北京:文化艺术出版社,1997.

[9]陈贻焮.增订注释全唐诗(三册)[M].北京:文化艺术出版社,1997.

[10]丁怡.浅谈胡旋舞及其对唐代乐舞的影响[DB/OL].http:// www.doc88.com/p-9803525155728.html

J609.2

A

1003-1499-(2020)01-0053-10

1.霍嘉西(1992~),女,南京大学历史学院考古专业博士生。2.李西林(1964~),女,西安音乐学院西北民族音乐研究中心教授。

2020-02-23

责任编辑 春 晓