《乐书要录·琵琶旋宫法》再解

2020-06-30庄永平

●庄永平

《乐书要录·琵琶旋宫法》再解

●庄永平

(上海艺术研究所,上海,201103)

我国唐代武则天(624-705)敕撰的《乐书要录》一书,是一本重要的有关古代乐调理论的书籍,在当时应该说是绝对权威的音乐著作,其所载的自然是古今音乐全盘的通论,可以认为是唐代的学说,故而对研究唐代音乐有着极其重要的价值。通过对(日)《三五要录谱》所载的[琵琶旋宫法]的研究,力求解开唐代乐调运用之谜。指出当时主要是通过调弦(改变弦的张力)的方式,同时也运用了同主音转调方式,以两种方式相结合的方法,是可以运用到五宫(调性)的。至于“已外七律,更无调声”基本上是属于理论上推演出来的,在实际中几乎是不能运用的。

乐书要录;琵琶旋宫法;五旦之名;旦作七调;已外七律;更无调声

笔者曾在《破解[三五要录谱·琵琶旋宫法]转调机制》[1](简称《破解》)一文中,对唐代《乐书要录》中所载的[琵琶旋宫法]作了初步的研究。我国唐代武则天(624-705)敕撰的《乐书要录》一书,是由编纂国史官吏元万顷(约640-690)与范履冰、苗神客、周思茂、胡楚宾等所撰写的一本重要的有关古代乐调理论的书籍,约成书于700年。在当时应该说是绝对权威的音乐著作,其所载的自然是古今音乐全盘的通论,可以认为是唐代的学说,故而对研究唐代音乐有着极其重要的价值。可惜的是,此书在我国早已失佚,幸好由当时的日本第9次遣唐使吉备真备(695-775)于天平七年(735),将十卷抄本以及定音用的铜律管一部带回了日本。另外,在日本《三五要录谱》开首就载有:“太政大臣从一位藤原朝臣师——撰”,说明现在我们所看到的《三五要录谱》,是另人根据唐代时期,日本第12次遣唐使团准判官藤原贞敏,在中国兼学琵琶时所抄录的,但也仅存第五、六、七卷。藤氏的生卒年代(807-867)正是中国唐宪宗二年至懿宗八年,故该谱抄录的无疑是中国唐代的乐曲,而且可以肯定乐谱中的这些乐曲,在唐及之前就已经广为流传的了。(日)林谦三在《敦煌琵琶谱的解读》一文中,讲到这些乐曲的节奏时就说过:“像这样的奏法,不是日本祖先所发明的,而毫无疑问是从唐人那里学来的。”[2]因此,这本乐谱对于我们今天研究唐乐,同样具有十分重要的意义。[琵琶旋宫法]是《三五要录•卷第一》[调子品(上)]开首所载的部分。据(日)林谦三在《东亚乐器考》中讲到:“下文的琵琶旋宫,无疑是《乐书要录》所记。现行本这旋宫法部分已亡失,而据《阿月问答》(镰仓中期的音律书),可知其时尚存。《问答》云:‘《乐书要录》第八卷琵琶(旋)宫法〔载《三五要录》〕云云。’原来在第八卷里。”[3](P264)可见,该谱中的[琵琶旋宫法],是录自我国唐代武则天敕撰的《乐书要录》一书,其说:“夫旋宫之法,以相生为次。今书四弦四柱,皆注律吕宫商。其均外之声,既非均调所扼,不注宫商,唯注律吕而已。若所至之调,兼以律管验之,则无一差舛。又宫商易晓,七调之中,每调有曲,随其所管,是曲皆通。然平调亦有黄钟之均,何因不以为首者?为黄钟自有正调,又以大弦为宫律,既像君,故自从本调。若直欲取解随便易者,或从平调为首,起林钟为均,但使旋相为宫,递十二律终归一揆,理亦无妨。”这是一段很重要的有关我国唐代乐调理论的记载。从上所记“皆注律吕宫商”,就如今天既记出音名(即律吕等名),又记出唱名(即宫商等名),至于不用的均(调性)外之声,不注宫商,正像今天除七声大音阶的音名有唱名外,其他升降音都没有唱名那样。

一

表1

弦序指序大弦二弦三弦子弦 散声一 B∟eリa⊥d1 头指工#c下#f七 b八e1 中指凢 d十 gヒ c1ㄧf1 名指フ#d乙#gマ#c1ム#f1 小指斗 eコ ad1也g1

表2

弦序指序大弦二弦三弦子弦 散声一 c∟eリa⊥d1 头指工 d下#f七 b八e1 中指凢#d十 gヒ c1ㄧf1 名指フ e乙#gマ#c1ム#f1 小指斗 fコ ad1也g1

表1中的定弦是以当时传入我国的四弦四相琵琶,亦即波斯(古伊朗)的“乌德”(oud),他们称之为乐器之王,波斯语谓“Barbat”,显然中国的“琵琶”名称由此音译而来。此乐器的基本定弦,就是“四度鳞次定弦法”即音译的“般涉调定弦法”。上面所说的“夫旋宫之法,以相生为次”,乐谱中认为的“五度相生”之法,在琵琶乐器上就是倒过来的“四度鳞次(Bead1)”之法(今西洋提琴类乐器仍用“五度鳞次定弦法”)。然而,此定弦法一经传入我国后,就因被纳入君主思想而作了改变,这就是上面所说的“为黄钟自有正调,又以大弦为宫律,既像君,故自从本调。”亦即是表2的“黄钟均定弦法”(cead1)。问题在于十二种乐调的旋宫转调,把表2的“黄钟均定弦法”也加入了进去,这就使得我国旋宫转调即刻就很难变动,由此而走上了一段相当长的弯路。何以见得?因为,原来的“四度鳞次定弦法”(般涉调定弦法),由于空弦中未出现宫音(唱名mi.la.re.sol),所以可以运转多种调性,哪几个音作宫(do)可以说几乎是无所偏见的。然而,一旦改成了“黄钟均定弦法”,出现了定弦以宫-角来确定调性,虽然对本调的性质起到了很大的稳固作用,然而,要转调就有些困难了。这是因为变成了黄钟均后,在乐调概念上如果宫-角转为徵-变宫、变-羽甚至商-变徵都是不合适的,这不就是另立三个宫而动摇了以宫-角代表君主的地位了吗?那是绝对不行的。可见,原来“乌德”上的定弦法不符合我国的君主思想,因此,所作的改变仍基本维持隋以来的“唯用黄钟一宫”,这些,实际已是作茧自缚矣!更值得指出的是,“黄钟均定弦法”显然在实用中还未能找到这一定弦法①。当然,实际运用中虽然不像思想上那种严格的禁锢程度,但涉及到具体的定弦运用,麻烦也是多多。谱中说:“若直欲取解随便易者,或从平调为首,起林钟为均,但使旋相为宫”。事实上加入了黄钟均定弦法后,就不能“若直欲取解随便易者”了。其实早在《隋书·音乐志》所载隋初郑译与外来苏祗婆原始乐调的对应(587),就已基本载明:“(郑)云:考寻乐府钟石律吕,皆有宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵之名。七声之内,三声乖应,每恒求访,终莫能通、先是周武帝(宇文邕)时有龟兹人曰苏祗婆,从突厥皇后入国(568),善胡琵琶。听其所奏,一均之中间有七声。因而问之,答云:‘父在西域,称为知音。代相习传,调有七种。’以其七调,勘校七声,冥若合符。一曰‘娑陁力’,华言‘平声’,即宫声也。二曰‘鸡识’,华言‘长声’,即商声也。三曰‘沙识’华言‘质直声’,即角声也。四曰‘沙侯加滥’,华言‘应声’,即变徵声也。五曰‘沙腊’,华言‘应和声’,即徵声也。六曰‘般赡’华言‘五声’,即羽声也。七曰‘俟利箑’,华言‘斛牛声’,即变宫声也。译因习而弹之,始得七声之正,然其就此七调。(笔者注:上两句应是前用逗号,后用句号,现已改。)又有‘五旦之名,旦作七调。’以华言译之,旦者则谓之‘均’也。其声亦应黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗五均,已外七律,更无调声。译遂因其所捻琵琶,弦柱相饮为均,推演其声,更立七均。合成十二,以应十二律。律有七音,音立一调,故成七调十二律,合八十四调,旋转相交,尽皆和合。”[4](P345-346)笔者经研究认为,前面一段郑所说的是同宫系统转调的运用,后面才以“又有‘五旦之名,旦作七调’”作为分割,出现了异宫系统的转调运用,最后才是“已外七律,更无调声”。对照上面三个层次的说法,同宫系统是用(二)的“黄钟均定弦法”;异宫系统是用(一)的“般涉调定弦法”。看来郑是以前面所说的同宫系统运用为主的,后面的异宫系统列入5均,由于运用调弦(改变弦的张力)的方法确是可以运用的,而且,个别的与同宫系统调名还有所重叠,至于其他七均则是推演出来的。正如《乐书要录》中把“为黄钟自有正调,又以大弦为宫律,既像君,故自从本调”放在前面,把“若直欲取解随便易者,或从平调为首,起林钟为均,但使旋相为宫”放在后面那样。

那么,乐谱中[琵琶旋宫法]接下来的就是各均具体的排列,并以为首的十一月黄钟均开始,其说:“黄钟为宫、大(太)簇为商、沽(姑)洗为角、蕤宾为变徵、林钟为徵、南吕为羽、应钟为变宫。右吹打(太)簇律管缓,子弦(⊥)应之。自余三弦依平调调之,调讫,然急大弦(一)急一律,打中指第三(ヒ)应之,声当黄钟,即黄钟均也。”现先列表如下(见表3):

表3

弦序指序大弦二弦三弦子弦 散声一黄do∟姑miリ南la⊥太re 头指工太re下蕤#fa七应si八姑mi 中指凢夹×十林solヒ黄doㄧ仲 × 名指フ姑mi乙夷 ×マ大 ×ム蕤#fa 小指斗仲×コ南la太re也林sol

这就是先将子(四)弦按律管取得标准音高,然后依平调定弦法调之,也就是各弦按四度鳞次定音,最后才将大(缠)弦调高小二度(即“急一律”),这就完成了四根弦的定音。其中,大(缠)弦与中(三)弦中指所按的第二相(ヒ)作do音相同(即“应之”)当黄钟,这是一种检验音是否定准的方法,这样就完成了“黄钟均定弦法”。另注明:“右中指大弦(凢)、子弦(ㄧ)、无名指第二(乙)、第三弦(マ)、小指大弦(斗)并是均外之声,非其黄钟所管,故废而不用(笔者注:表中用×表示)。弦合:私案作之,余均效此:以‘一’合音(笔者注:即宫音do,下同),横笛口孔;以‘一’ 合‘ヒ’,同音(笔者注:同度或八度音);以‘ヒ’合‘十’,相生(笔者注:以下四或上五度谓相生);以‘リ’合‘コ’,同音;以‘十’合‘也’,同音。一十ヒヒ火也也ヒ火也T。”这个“弦合”及最后一组谱字排列到底是什么意思?一是像今天琵琶上用八度“碰音”(唐时或加五度之音),来检验定弦是否准确;二是以调式主音的同度或八度,加下四或上五度音(即相生)组成如现今的琶音那样,这也是验证定弦是否准确的又一方法。值得注意的是,上四或下五度音是被排除在琶音之外的,关于这一点是颇为重要的。因为一方面对《敦煌乐谱》以及(日)《五弦谱》等古谱,尤其是《敦煌乐谱》曲尾都有这样一组琶音,必须按照同度或八度,加下四或上五度音来加以认识的;另一方面,日本雅乐中对壹越调、双调等乐调之所以产生误判,就与这一现象有着密切的关系。黄钟均定弦自然是乐谱中最基本的定弦法,也只有黄钟均是如今固定调音名与首调唱名合一的,都为宫、角、羽、商(do.mi.la.re)。如以子弦定d1音(太簇律管“缓”即“稍低”之意)的话,为C调,其他调名的调性音阶音名与唱名常不一致。于是,接下来谱中同样列出:六月林钟均、正月太簇均、八月南吕均、三月姑洗均、十月应钟均、五月蕤宾均、十二月大吕均、七月夷则均、二月夹钟均、九月无射均、四月仲吕均,然后回复到黄钟均。而且,每一均都有这种检验及最后各自的一组琶音,同样也都有前段的说明文与后段的注明文,现由于篇幅较大全予以省略。它们所反映的就是各均乐曲的具体调性、调式的运用,因此,对其乐调的识别是十分关键的。其间,可以明显发现有两个特点:一是它根据“五度相生”的原则,实际采用反过来琵琶上“四度相生”排列的;二是并不以黄钟均对正月。正如传统“地支”的“子丑寅卯”等十二时辰中,开首子时是对应十一时至一时,月份也是十一月至一月的,这就不难理解后来比“黄钟宫”高大二度的“正宫”名称,就是对应正月而来的。另外,在[琵琶旋宫法]记述上也出现一些错误,主要是对远关系均(调性)的“夷则宫”记写有误等,这可参见笔者的《破解》一文,现不赘述。

二

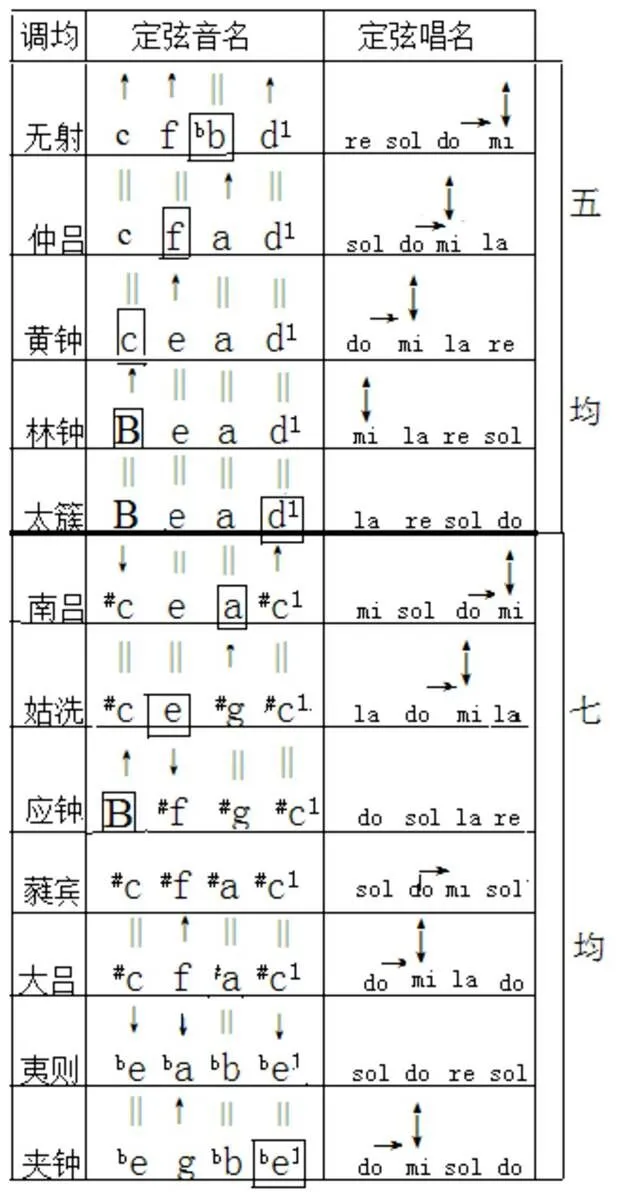

黄钟均定弦法已经具有明显的中国化乐调特征,在这种定弦法上形成的七宫、七商、七角、七羽,就成为唐宋燕乐调的理论基础。关于这一点历来研究燕乐调者,都未能充分注意到燕乐二十八调的来历,实际上就来自于主奏乐器四弦四相琵琶上的这一基础定弦法,而不是来源于稍后的主奏乐器筚篥、笛等吹管乐器上的。因此,后来燕乐中不用徵调以及对角调的认识等问题,都与这一定弦法密切相关。现将上面所讲的,用定弦、音名、唱名、律名、均(调性)名等综合列表如下(见表4):

表4

对于琵琶上的旋宫转调来说,首先,应该尽可能地保持固有的定弦音高不变,在四弦中至少有一弦不变动,而且能不变的弦越多越好,也就是尽量运用“同音(名)异(唱)名”的同主音转调法来实施的。这样,一方面不易失却原有的固定标准音高;另一方面,转调运用上更为便利。其次,从表4看,如以黄钟均为起点,它最先最便于运用的是上下两个方向的均(调性):顺向黄钟-林钟-太簇;逆向黄钟-仲吕-无射,可见,它不是一个方向的“相生”4次,而是上下两个方向即上、下各2次。也就产生出无射-黄钟-太簇-仲吕-林钟的宫、商、角、徵、羽5均(调性),即无射均的“三弦作宫”(宫)、黄钟均的“大弦作宫”(商)、太簇均的“子弦作宫”(角)、仲吕均的“二弦作宫”(徵)、林钟均的“子弦四相作宫”(羽)很有规律。也只有林钟均(调性)作为原“乌德”乐器上的基本定弦,四根空弦都不作宫的,即所谓“或从平调为首,起林钟为均,但使旋相为宫”,这句开始的“或”字大概就是区分顺、逆方向的不同。这5均(调性)也就是隋初郑译与外来苏祗婆原始乐调对应中“又有“五旦之名,旦作七调”者。从表4中看,先是将原“乌德”Bead1的缠(大)弦调高小二度(半音)为cead1,这是黄钟均定弦法(唱名do.mi.la.re)。然后,在黄钟均定弦法基础上,将老(二)弦调高小二度(半音)为cfad1,这是仲吕定弦法(唱名sol.do.mi.la)。再在仲吕定弦法基础上,将中(三)弦调高小二度(半音)为cfbbd1(唱名re.sol.do.mi),这是无射定弦法。这样,两次升高半音已有三调(性)可以运用了,而且,在运行中能逐次保持三根弦音高不变,运用起来比较方便。至于还有两均(调性),是反过来将缠(大)弦降低小二度(半音)为Bead1,成为林钟均定弦法(唱名mi.la.re.sol),其实就是还原“乌德”上的基本定弦法。然后作“同音异名”同主音转调法,成为太簇均定弦法(唱名la.re.sol.do),这两均(调性)四根弦音高全同。可见,最易运用的5均,是符合(隋)郑译所言的:“其声亦应黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗五均”,只是总体音高上降低了大二度,成为无射、黄钟、太簇、仲吕、林钟5均。从表4看,以黄钟均分上下:上面一条斜线(带框之音)的缠(大)弦黄钟c-老(二)弦仲吕f-中(三)弦无射bb-子(四)弦夹钟be,与下面一条斜线的子(四)弦太簇d1-中(三)弦南吕a-老(二)弦姑洗e-缠(大)弦应钟B是反向对应的,两音间都是相差四度。从这一点上来说,表4带框音的斜线排列似乎有所规律,也就是黄钟均起宫与太簇均起宫正好相反,但都是可以一致的,说明这5均不仅在理论上,而且在实际操作中都是可以做到的,这就不无体现出古人的一定智慧来。余下的七调正如郑译所言是“已外七律,更无调声”,这个规律看来比较难以捉摸:子(四)弦上有5个 d1,5个#c1,2个be1;老(二)弦上有5个e,3个#f,2个f,1个g,1个#g,变化较多;中(三)弦上有5个a,5个#a/bb,2个#g;缠(大)弦上有4个#c,3个c,3个B,2个#d/be,变化也较多。其间有三个节点:一是无射均-夹钟均,它们之间只有三(中)弦相同(bb),尤其是缠(大)弦要调高小三度(c-be);老(二)弦要调高大二度(f-g);子(四)弦要调高小二度(d-be),才形成夹钟均定弦begbbbe1。其中子(四)、缠(大)弦呈八度关系,中(三)、子(四)弦仍为四度关系,缠(大)、老(二)弦为大三度宫-角关系,古人大概就是为了这3个音程来调弦的。二是太簇均-南吕均,老(二)、中(三)弦音高不变(e、a),缠(大)弦调高大二度(B-#c);子(四)弦调低小二度(d1-#c1),这个幅度并不大,调弦后大(缠)弦与子(四)弦呈八度关系,看来也是调弦的目标之一。三是大吕均-夷则均,仅中(三)弦相同(#a),缠(大)弦调高大二度(#c-#d/be),老(二)弦调高小三度(f-#g/bb),子(四)弦调高大二度(#c1-#d/be),变化较大。当然,夷则均还有进一步研究的必要。从整个调弦幅度上看:缠(大)弦整体幅度上下不超过大三度(含大三度);老(二)弦整体幅度上下不超过大三度(含大三度);中(三)弦整体幅度上下不超过大二度(含大二度);子(四)弦整体幅度上下不超过大二度(含大二度)。看来子(四)弦的调幅最小,大(缠)弦的变化最复杂,有大小二度与大小三度。一般而言,运用调弦(改变弦的张力)的办法,最多能达到的也就是大三度,因为如果达到四度的话,一方面突破了一般弦的松紧张力极限;另一方面,达到四度也就可以运用同主音转调法了。可见,唐时较多倾向于用调弦方法来进行转调运用的。因为在宫、商、角、徵、羽5均中,用调弦方法的有黄钟-仲吕-无射-夹钟,黄钟-林钟4均;用同主音方法的仅林钟-太簇1均。那么,表4中“已外七律,更无调声”的七律中为什么包括林钟、太簇两律?其实从一个方向看就是黄钟-林钟-太簇-南吕-姑洗5均,其他为七律的。以仲吕-无射-夹钟与太簇-南吕-姑洗的定弦变化幅度来看,似乎各有利弊,正如今天琵琶上用F调与A调那样。总之,以定弦变化最小的为要。后来传统音乐中的所谓“常用四宫(调性)”,通常都是运用同主音转调方法达到四宫(调性)的,因此,与唐代的用法还不尽相同。

除此之外,再从每均(调性)的横向看,表4中同时出现横向定弦宫-角音的有8均,占其总数2/3,说明当时是非常强调新调的性质,因为宫-角大三度能起到稳固本调的作用。也说明各调弦的基础,就来自以宫为主辅以角的君主思想关系上。除了林钟、太簇外,就属应钟、夷则定弦中没有出现宫-角关系了。为什么谱中夷则均出错较多,一是以今天的音乐转调理论来看,它是最远的关系调之一;二是涉及到如今天十二平均律的同音异名转换关系。像夷则的三弦或应该用#a而不是bb,定弦应以#d#g#a#d替代bebabbbe。由于那时不可能运用后来出现的十二平均律,就很难来说清这个问题了。如果夷则均定弦出现宫音的话,为唱名之一的sol.do.re.sol,恰恰又是后世琵琶最常用的正调定弦,这又很使人深思的。再从每均(调性)的纵向看,出现前变宫(由宫降低半音而来)=后角的“变宫为角”现象,如黄钟均的缠(大)弦c(唱名 do)调低小二度为B(唱名si),成为林钟均缠(大)弦的唱名mi,这就是“变宫为角”是五度相生律中最易运用的转调手法,也占其总数2/3。总之,关系比较远的就是应钟、蕤宾、大吕、夷则或加夹钟5均,又不可能采用十二平均律,出现错误是可以想象的。现在的问题是要来探究一下《乐书要录》中旋宫转调的具体路径,主要是“已外七律,更无调声”的排列原因。从子弦来看,以5均定d1为准,有5均降低半音用#c1,有2均升高用be1,这看来是较为合理的,因为变化的幅度很小。但是,它的推进是从大(缠)弦的c,到二(老)弦的f,再到三(中)弦的bb,最后到子(四)弦的be1,是通过连续四度推出的,并不是直接将子(四)弦调高小二度而来的。其他调弦基础大都由此类推的。另外,从日本传自唐代的五种六式定弦法来看,这5均是壹越调(sol.do.re.sol)、双调(fa.sol.do.fa)、平调与大食调(la.mi.la.re 与re.la.re.sol)、黄钟调(sol.bsi.re.sol)、般涉调(mi.la.re.sol)。[5](P299)其间的规律通常一是子、中弦都呈四度关系,因为四度关系已能覆盖整个七声音阶。二是缠弦常是子弦的低八度音,或老弦是子弦第四相位音的低八度,如上述的壹越调定弦法。缠弦与子弦呈八度关系的就有5均,这些,都是建立在五度相生律基础上的运用规律。三是老弦还常是子弦二相的低八度音,如上述黄钟调定弦法。四是老弦常又是子弦第一相位音的低八度,如上述的双调、平调(大食调)、般涉调等。由此,黄钟均、林钟均、太簇均属老弦是子弦第一相位音的低八度者;仲吕均属老弦是子弦第二相位音的低八度者;南吕均属缠弦是子弦的低八度音,老弦是子弦第二相位音的低八度者;姑洗均缠弦与子弦呈八度关系,老弦是子弦第二相低八度者;应钟均属老弦是缠弦第四相位音的低八度者;夷则均与蕤宾属缠弦是子弦的低八度音,老弦是子弦第四相位音的低八度者;夹钟均缠弦与子弦呈八度关系,老弦是子弦第三相位音的低八度者;大吕均大弦与子弦呈八度关系,老弦是子弦第三相位音的低八度者;无射均属老弦是子弦第二相低八度音。总之,看来也是根据同度、八度、下四或上五度来调弦的,这样不失依据。而像夷则-大吕有三根弦音高不同,跳动较大;无射-夹钟也仅一根弦音高相同,也是跳动较大,这些都是由于是远关系调的原因,故而实难运用的。

结言

从上分析可知,唐时在琵琶上最易运用的是无射、黄钟、太簇、仲吕、林钟5均。且主要是通过调弦(改变弦的张力)方法实施的。如果与隋初郑译的话相统一的话,就是黄钟、太簇、姑洗、林钟、南吕。这就使我们知道,唐人是如何来运用多调性的。以前一直是用同主音转调法来要求唐人,看来是不合适的。笔者认为,郑译所讲的话实际并未错,首先是运用同宫系统的七调,而后才运用“五旦之名,旦作七调”,最后指出“已外七律,更无调声”。问题是《乐书要录》的[琵琶旋宫法],在实际中是否可以通用?答案是这5宫(调性)确实是可以通用的,另外的7宫则是推演出来的,是不能运用的。从现今琵琶上的转调运用来看,通常在演奏中都已排除用调弦(改变弦的张力)方法来转调的(在评弹等曲艺音乐中,常根据演员嗓音高低,用调弦的方法伴奏)。尤其是在连续演奏不能中断的情况下,临时调弦几无可能,大多是运用同主音转调法的。例如,以今天基本的D调定弦唱名sol.do.re.sol来说,它可以运用C调定弦唱名la.re.mi.la;G调定弦唱名re.sol.la.re;F调定弦唱名mi.la.si.mi,以及A调定弦唱名do.fa.sol.do。这些都不是通过调弦的方法,而是通过同主音转调方法运用的。以上的D、C、G调三调的运用看来是没有问题的,实际上郑译所创用的八声音阶,增加一个调号音基本上可以通转这三调的,只是一调不用全七声音阶,用六声音阶,如广东音阶的“乙反调”运用那样。但是,通过调弦的话则可以用到5宫(调性)。其实,对于F调与A调的运用,在今天也还是有所选择的,大致从调式落音方面来看,F调常优于A调的运用。当然,F调用大调式;A调用小调式它们都是不合适的,因为调式主音都没有八度音的支撑。而F调用小调式;A调用大调式都较合适,说明定弦与调式运用的密切关系。所以说总体上《乐书要录》的[琵琶旋宫法],既有它实用的一面,另有它理论上推演的一面。因为通常的转调运用,不可能像上述那样按部就班来轮转的。相反,它通常是以某一调为主,如今天的D调,其他调都是回绕着这主调来运用转调的。其间如果用调弦方式的话有两个原则:一是相对于D调定弦四根弦都要变动的调性,肯定是不能运用的,因为这样很容易失却原有的定弦音高标准。二是通常是变动一根弦,最多是两根弦。因为中、子弦呈四度关系,已能覆盖七声音阶,故而没有必要去变动中弦。特别是子弦常代表着标准音高,通常是不予更动的。因此,像《倒垂帘》《浏阳河》等的G调乐曲,常把缠弦降低一音(注意是运用大调式),这样就有了调性主音的低八度音,对乐器的共鸣和调式的运用都是有利的,这种种现象无不说明琵琶上转调运用的秘诀。

注释:

①(日)林谦三《东亚乐器考》所列古代唐乐28种定弦法,以及日本传自唐代的五种六式定弦法中,都没有此定弦法。

[1]庄永平.破解[三五要录谱·琵琶旋宫法]转调机制 [J].音乐与表演,2019(1).

[2](日)林谦三.敦煌琵琶谱的解读[J].中国音乐,1983(2).

[3](日)林谦三著;钱稻孙译.东亚乐器考[M].北京:人民音乐出版社,1996.

[4] [唐]魏徵等撰.隋书(第二册)卷13至卷21•志[M].北京:中华书局,1973.

[5]引自丘琼荪遗著;隗芾辑补.燕乐探微[M].上海古籍出版社,1989.

J609.2

A

1003-1499-(2020)01-0005-06

庄永平(1945~),男,上海艺术研究所研究员。

2020-01-08

责任编编 春 晓