意蕴·现状·途径

2020-06-29姚智

姚智

《普通高中历史课程标准(2017年版)》指出:“史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。” “历史过程是不可逆的,认识历史只能通过现存的史料。要形成对历史的正确、客观的认识,必须重视史料的搜集、整理和辨析,去伪存真,这是历史学的重要方法。”历史学科承载着立德树人的教育功能,其旨在引领学生通过学习,认清历史发展规律,对历史与现实问题有全面、正确的认识,形成实事求是的科学态度以及正确的世界观、人生观、价值观和历史观。作为历史教育工作者,深刻理解史料实证的深刻意蕴、了解学生涵养现状及其探索生成途径十分必要。

一、史料实证的价值指向

2016年由教育部筹备的核心素养研究课题组研制的“中国学生发展核心素养总体框架”发布。该框架把学生发展核心素养分为文化基础等三大方面,综合表现为人文底蕴、科学精神等六大素养,同时又具体细化为国家认同等18个基本要点。历史学科核心素养自然是这一总体框架在历史学科的深入和细化,它归根到底是为中国学生发展核心素养服务的。在“总体框架”中,科学精神主要是指学生在学习、理解、运用科学知识和技能等方面所形成的价值标准、思维方式和行為表现。具体包含理性思维、批判质疑、勇于探究等基本要点。理性思维主要表现为崇尚真知,尊重事实和证据,对知识有严谨的态度。批判性质疑主要表现为问题意识、独立思考和判断,以及多角度对问题的辩证分析。勇于探索主要表现在坚持探索的精神,勇于尝试,积极寻求解决问题的能力。

由此可以得出史料实证素养的培育旨在鼓励学生勇于探索,构建理性思维,敢于批判质疑。因此,在研究学科核心素养的同时,绝对不能够遗忘“中国学生发展核心素养”这一上位概念,必须要从学生发展的高度来理解历史学科核心素养的构建。

核心素养的提出是为了培育未来高素质公民的需要,在现代民主法治社会下必须强化公民意识。史料实证素养的提出旨在培育公民“求真、求实”的理性意识。从当下社会来看,国民“求真、求实”的理性意识缺失。2019年2月发生“翟天临学术门”事件,主角涉嫌学术不端,没有遵循学术研究求真求实的科学精神,没有端正科研态度,给整个学术界带来极其恶劣的影响。2019年3月发生“成都七中实验学校食堂事件”,涉事人摆拍“问题食材”,制作和发布虚假图片视频,报道不实消息,以讹传讹,造成了社会恐慌。类似事件接连发生反映出国民求真意识缺失,因此,提高国民求真求实的理性意识迫在眉睫。

二、史料实证的生成路径

我们认为史料实证素养的培养可以分为八大环节:史料概念界定、史料类型辨别、史料获取途径、史料价值鉴定、史料选用原则、史料信息提取、史料综合运用。前面三大环节是史料实证素养培养的基础性环节,三者缺一不可,无此三大环节,史料实证素养培养无从谈起。限于文章篇幅,本文主要对此三大环节展开充分论述。

(一)史料概念界定

史料是认识和研究历史的基本依据, 是历史学家“重现”历史的基础。任何历史结论的都出都要源于对史料的分析与推论。对于史料本身概念的认知是史料实证核心素养培育的起点。正如梁启超所言:“史料为史之组织细胞, 史料不具或不确, 则无复史之可言。”

何为史料?关于史料的定义有数十种,有的是从国外知名学者的论述中翻译得来,有的是国内学者的个人论断。梁启超说:“史料者何?过去人类思想行事所留之痕迹,有证据传留至今日者也。”白寿彝说:史料是“人类社会历史在发展过程中所遗留下来的痕迹”。

扬州大学张连生教授认为,关于“史料”概念的诸多定义有的过于抽象、复杂,有的过于宽泛,有的又过于狭窄。因此他认为“史料是指反映某一特定历史事实的原貌的材料”。强调史料有“反映历史事实的原貌”的性质,既可以把当时历史遗留下的材料(即直接材料,如实物)和后期记述性的材料(即间接材料,如正史)都包括在内,又可以把作为历史研究证据的“史料”(事实材料)和各种历史研究成果(理论材料)以及普通历史读物等区分开来。

虽然诸多专家学者关于史料的定义说法不同,但是这些定义也包含共同特征。他们都认为那些在人类社会历史发展过程中所遗留下来的,能够帮助我们认识、解释和重构历史的各种材料都可定义为史料。

与史料概念相关联的还有史料解释、历史叙述、历史评价等概念,能够厘清这些交叉相近概念有助于培养史料实证素养。

(二)史料类型辨别

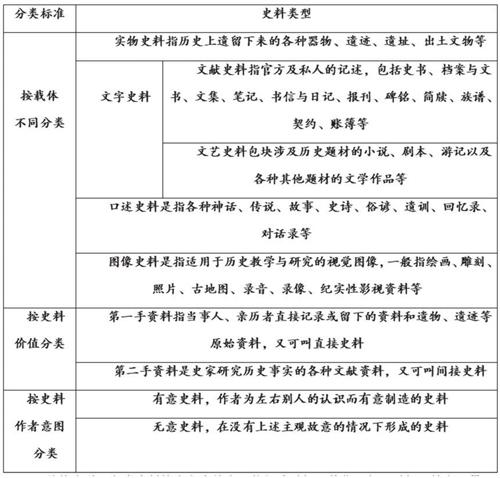

人类的历史越悠久,所留下的痕迹越多,史料自然就会越丰富。因为史料划分的类型有诸多标准,划分标准不一,史料自然就可以分为不同类型,中外史学家对于史料的分类也有会不同的观点和看法。史料的划分标准既可以从史料的呈现方式来看,也可以从史料的来源来看;既可以从学术价值来看,也可以从作者的意图来看,诸如此类,五花八门。中国史学家诸如梁启超先生、翦伯赞先生、李剑鸣先生,法国史学家马克·布洛赫等等都发表了各自的观点。史料的划分均有一定的标准,在这一标准之下的每一个小类又可包含诸多种类,例如,实物史料指历史上遗留下来的各种器物、遗迹、遗址、出土文物等等。本人根据诸多学者的研究成果,进行了分类汇总(详见下表)。

总体来说,各类史料均有各自特点,他们难以相互替代,却可以相互补充。只有多源互证才能够对其所反映的史实有更加准确全面的认识。

(三)史料获取途径

史料浩如烟海,一个人不可能读遍所有的史料,因此掌握一些基本的史料的方法是很有必要的,史料收集有几种常见的方法。

第一种方式是充分利用各种工具书。工具书是专门解释疑难的书籍。借助工具书提供的资料,可以按图索骥找到与之相关的系列史料。工具书种类繁多,大致可分为三类:首先是字典、词典类,目前公认比较权威的词典有《辞海》《辞源》《中国历史大辞典》《世界历史大辞典》等,例如如果想要了解宗法制,可选择搜索“宗”字,就会出现与之相关的一系列史料:《左传.成公三年》《国语.晋语四》等。其次是为搜集史料指引线索的目录索引类。从汉代开始,我国就注意对当时及其前代所遗留下来的书进行整理汇编,编成目录,留下了诸多宝贵的遗产。关于中国古代史最常见的有“二十四史”中的《汉书·艺文志》《明史·艺文志》《四库全书总目提要》等。最后是类书等史料汇编。类书是指通过摘录各种书籍的有关材料并分门别类编排以便于检索的书籍,最为常见熟悉的是宋代的《太平御览》,明代的《永乐大典》,清朝的《古今图书集成》等。第二种方式是分类搜集法。所谓分类搜集法就是根据所研究的主题分类搜集史料,这是历史研究中最常见的史料搜集方法。梁启超先生非常重视分类搜集法,他曾说“大抵史料之为物,往往有单举一事,觉其无足轻重,及汇集同类若干事比而视之,则一时代的状况可以跳跃表现。”第三类方式是通过实地调查、采访搜集口碑史料。通过实地勘察,有计划的访谈或录音取得某一特定问题的一手史料,除此之外,较为专业的考古发掘也是获取史料的一个重要途径。

以上方式是搜集史料的传统的方式,随著互联网技术的进步史料搜集的方法也更加多样化了,很多专门权威的网站、图书馆、研究所会把诸多原始史料如历史档案、历史文献、历史遗物整理成电子版本上传到网络供广大历史研究者查阅。

对于普通高中生而言,受到诸多客观条件的限制,他们不可能像历史学家、考古学家一样耗费大量精力去搜集整理史料。因此,对于他们而言,获取史料的主要途径有:利用现代科技手段进行文献检索、调查访问、参观相关场馆、观看影像等。其中,文献检索与调查访问是获得学习与研究历史常用的实物、文本、口述等史料的基本途径。

三、史料实证的认识误区

在日常实际教学中,关于史料实证的认识,我们容易产生偏差,在此略谈两点个人看法。

1.史料实证不等于史料教学

“核心素养”是当前教育改革中盛行的时髦热词,却也存在对其认识的偏差和泛化。许多一线教师口口声声称其课堂是在培育学生的史料实证素养,事实上只不过在课堂上使用了史料教学的方法而已。大多数情况之下只是史料的堆砌,甚至谈不上史料教学,顶多算是史料呈现。

史料实证不等于史料教学。史料实证和史料教学最大的共性是承认“史料”的重要性。传统的历史课堂,老师们习惯于依托史料来教学。史料履行的是服务于教学的义务,很大程度上为了佐证教材的既有观点。而史料实证更加侧重的是依托史料来努力还原历史的原貌,更加突出其实证性。其注重强化学生的史学研究意识,并在此过程传递正确的价值观。简而言之,史料教学是浅表化、模式化的教学方法,史料实证更加注重培养人的能力,为学生的终身发展服务。

2.史料实证方法的运用并不是漫无边界

如果我们没有对历史本身的一些认识,是不可能正确处理证据的,言外之意就是并非所有的历史事件都可以采用史料实证的方法。许多历史问题往往与许多重大历史理论密切关联,如果该理论命题存在明显争议,那么用史料来实证,似乎力不从心。例如,明朝中后期是否出现资本主义萌芽?清华大学仲伟民教授认为:“资本主义是一种复杂的社会现象,它的出现不是一两种因素影响的结果,而是多种因素相互作用共同影响的结果。”中国社会科学院博士后、浙江树人大学周广庆副教授认为,判定中国资本主义萌芽是否存在有四个关键要素:独立的工商人口、独立的生存基地、独立的工商资本、独立的组织体系。缺少任意一个,资本主义就难以胎孕、诞生并苗壮成长。古代中国政府实行重农抑商的政策,造成了工商业的发展缺乏一个独立自由的环境,因此部分学者认为“所谓中国存在资本主义萌芽只是一个伪命题。”雇佣关系诚然是资本主义萌芽的一个重要特征,但是雇佣劳动绝不是资本主义生产关系的必然伴生物,它的出现非常久远。许多中学历史教师在日常教学中经常用雇佣关系这一经济现象的出现来推断资本主义萌芽的产生,其逻辑思想本身就是有缺陷的。如果我们只是片面的去理解某些概念,没有正确的推理思维,即便有再多的史料,也只能是虚假的史料实证。

关于史料实证的对象,在山东大学王学典教授看来,实证研究只能是“证实或证伪某些‘名物训诂中的问题及史实的搜素与确定等局部的或范围有限边界清晰的问题”。例如,汉朝的都城在哪里?秦始皇真有其人吗?这些具体的事实性问题是可以用史料实证来予以证明的。

根据中国知网等核心期刊网的相关数据显示,关于史料实证核心素养的研究文章并不多。历史学科核心素养于2016年9月正式落地以后,关于史料实证素养的研究才逐渐兴起。对于广大教学工作者而言,关于历史学科核心素养的研究大有可为。我们应该要努力培养学生的史料实证素养,助其形成实事求是的科学态度以及正确的世界观、人生观、价值观和历史观,全面落实立德树人根本任务。

【参考文献】

[1]教育部.普通高中历史课程标准[M].北京:人民教育出版社,2018:5.

[2]核心素养课题研究组.中国学生发挥核心素养[J].北京:中国教育学刊,2016,2.

[3]梁启超.中国历史研究法[M].上海:上海古籍出版社,2011:40 .

[4]白寿彝.史学概论[M].银川:宁夏人民出版社,1983:4.

[5]张连生.重新审视“史料”的定义问题[J].历史学研究新发现,2016:24.