异质型环境规制背景下双向FDI对绿色经济效率的影响

2020-06-29王竹君任保平

王竹君 魏 婕 任保平

(西北大学,陕西 西安 710127)

一、引言

自改革开放以来,国外投资不断涌入中国,使中国连续多年成为吸引外资最多的发展中国家。根据国家统计局公布的数据,1983年中国实际利用外商直接投资额为9.2亿美元,而到2016年增加至1260.01亿美元,实现15.57%的年均增长率。2015年联合国发布的《全球投资趋势监测》指出,凭借着广阔的市场,中国成为最为吸引外商投资的国家,并首次超过美国成为全球最大的外资投入国。中国在吸引外商投资的同时,也积极推动本国企业向外投资。据《2016年世界投资报告》和《2015年度中国对外直接投资统计公报》统计数据,2015年全球对外直接投资流出量排名前三位分别为美国、中国和日本,中国成为全球第二大对外直接投资国。2015年中国企业共对“一带一路”倡议相关49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%,并在2016年实现全球对外直接投资1961.49亿美元,远超国内外商直接投资额(如图1所示),从而实现直接投资项下资本净输出,中国也步入资本净输出国行列。由此可见,中国不再是单纯的外商直接投资的输入国,双向FDI活动日益频繁,对外直接投资(OFDI)的作用也越来越重要。

图11990—2016年中国双向直接投资对比图

数据来源:国家统计局。

中共十九大报告提出,要“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”“推进绿色发展”。由此就需要促进经济发展效率不断提高,构建最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,真正践行“绿水青山就是金山银山”的理念。为应对环境改善的现实需求,需要我们提高环境治理标准,强化环境规制力度。在环境规制不断强化的大背景下,我们需要思考的问题是:中国作为目前最大的FDI吸引国和第二大的FDI输出国,这种双向FDI对中国环境状况如何影响?众所周知,一方面,外商直接投资(Inward Foreign Direct Investment,IFDI)对东道国的经济持续增长有不可磨灭的作用,但同样会导致被投资国家成为“污染天堂”与“污染避难所”;另一方面,对外直接投资(Outward Foreign Direct Investment,OFDI)要进行生产转移,在此过程中也存在高污染、高耗能产业的顺梯度转移的问题。这种双向FDI对环境的影响,特别是对绿色经济效率的影响究竟是替代效应还是互补效应,是需要亟待解决的重要问题,这对我们实施“走出去”与“引进来”战略具有重要的现实意义。

鉴于此,基于中国环境规制日益强化的背景,双向FDI(即IFDI与OFDI)分别对中国绿色经济效率有何影响?双向FDI对绿色经济效率的影响是否存在差异?特别是这种影响是否会因环境规制类型、强度的不同而存在差异?研究这些问题具有重要的理论意义和现实价值。

二、文献综述

目前,国内关于环境规制、双向FDI与绿色经济效率的研究主要从三个方面展开:一是双向FDI对经济效率的影响,即双向FDI的技术溢出效应;二是双向FDI的环境效应,即IFDI对东道国环境影响、OFDI对母国环境影响以及两者交互的环境影响作用;三是环境规制背景下双向FDI对经济效率的作用。

(一)双向FDI与经济效率

改革开放以来,IFDI的不断增加为地方经济的快速增长提供了助力,相当多的学者肯定了IFDI带来的技术溢出贡献(Gorg et al.,2004;Crespo et al.,2007;余泳泽,2012;何兴强 等,2014)。路江涌(2008)指出,IFDI不仅推动中国经济持续增长,同时还不断引进先进的技术和管理经验,从而促进了中国内资企业的技术进步。另有一些学者给出了不同的结论,即IFDI不仅没有促进中国技术溢出,甚至产生负向技术溢出效应,从而抑制了中国经济效率提升(陈琳 等,2009;马林 等,2008)。

随着中国国力的增强,对外直接投资额不断增加,中国已从外商直接投资的东道国转变为国际资本双向流动并重的国家,学者们也注意到OFDI的“逆向技术溢出”作用(对外直接投资对母国的技术溢出被称为“逆向技术溢出”)(Kogut et al.,1991)。多数研究认为,OFDI对母国具有技术逆向溢出效应,且这一效应会有效促进母国生产率的提高(Van Biesebroeck,2005;Driffield et al.,2009;蒋冠宏 等,2014;毛其淋 等,2014)。然而学者们在此问题上并没有达成共识,另有学者发现OFDI并不存在显著的逆向技术溢出效应(白洁,2009;刘宏 等,2012)。

“引进来”与“走出去”相结合的政策一经提出就得到大量研究者关注,一些学者开始探究双向FDI对中国产业结构升级、生产率提高的影响。双向FDI不仅对产业结构合理化与高级化具有显著促进作用,还对生产率提高存在促进作用(贾妮莎 等,2014;王恕立 等,2016)。

(二)双向FDI的环境效应

由于局部地区的环境污染会通过贸易和双边投资等媒介转变成全球性的污染(盛斌 等,2012),越来越多的学者关注资本流动对环境污染的影响。对于IFDI的环境效应,现今存在两大对立假说——“污染避难所”假说与“污染光环”假说。“污染避难所”假说又被称为“污染天堂”假说,最早由Walter et al.(1979)提出,他们发现自由贸易会促进高污染产业不断从环境规制较高的发达国家迁移到环境规制水平较低的发展中国家,这些发展中国家就成为发达国家“肮脏产业”的污染避难所(Copeland et al.,1994;Cole et al.,2006),这一假说在中国也得到证实(刘渝琳 等,2007;沈国兵 等,2015)。“污染光环”假说则认为,跨国公司在对外投资过程中会将清洁技术以及环境管理体系带到东道国,从而对东道国的环境产生有利影响。Antweiler et al.(2001)把贸易的环境效应划分为规模、技术和结构效应,由此利用构造的理论模型研究发现,空气中的SO2浓度会随着贸易开放度的扩大而不断下降,表明贸易增长有利于环境改善。盛斌等(2012)认为,跨国公司会带来环境友好型清洁技术和产品,这有利于改善东道国的环境质量。另有一些学者认为,IFDI对环境的影响具有不确定性(Saboori et al.,2012;李子豪 等,2012)。

而OFDI对母国环境效应的研究则较少。Eskeland et al.(2003)认为,发达国家倾向于将高耗能、高污染、高排放的产业转变为对外投资,OFDI呈现明显的污染规避特征,有利于母国环境质量的改善。Spatareanu(2007)、Dijkstra et al.(2011)则认为,母国环境规制越严格,从而越有利于OFDI的增长,间接说明OFDI的污染转移作用。国内学者许可等(2015)得到与前面不同的结论,即OFDI的增长会增加CO2的排放量;朱婕等(2015)实证发现,中国环境污染程度的加深与OFDI额度的提高呈现正相关关系;另有周力等(2013)、聂飞等(2016)的研究均证明OFDI对母国的环境效应存在区域异质性。

还有少部分学者研究双向FDI的环境效应。龚梦琪等(2018)研究发现,双向FDI交互项对污染排放有显著抑制作用,IFDI和OFDI的污染排放效应存在一定的替代性,双向FDI会因产业结构划分不同而对环境效应的影响也不同。

(三)环境规制、双向FDI与经济效率

关于IFDI与环境规制关系,最早来自于学者们对“污染天堂”假说的讨论。由于发达国家拥有更加严格与完善的环境规制体制,造成高耗能产业不断从发达国家向发展中国家转移,以致出现各个国家竞相降低环境标准以增强本国对国外投资的吸引力的现象,进而形成“向底线赛跑”的问题(Esty et al.,1997)。这一理论隐含的论点为:宽松的环境规制政策会吸引更多的外国直接投资。Taylor(2005)进一步研究认为,环境规制会影响污染产业与产品的跨国流动,但污染产业的跨国流动不仅受环境规制的影响,还受到要素禀赋、腐败程度等多种因素的共同作用,即环境规制水平是影响污染产品和产业跨国流动的必要而非充分条件。Xing et al.(2002)通过对美国不同类型行业的分析发现,环境规制对高污染产业的对外直接投资有显著影响,而对低污染产业没有显著影响。

在中国环境规制对IFDI的影响研究方面,不同学者研究结论也有所不同。一些学者的研究肯定了环境规制对IFDI流入的影响,陈刚(2009)对中国分省份数据的实证分析发现,中国环境规制对IFDI的流入影响较为显著;史青(2013)认为,宽松的环境规制作为成本优势,对IFDI流入具有促进作用。有些学者发现,环境规制对不同类型IFDI的影响存在差异,Dean et al.(2009)对中国不同来源IFDI的影响分析发现,较宽松的环境规制对中国香港、中国澳门、中国台湾的外资具有显著影响,但对其他地区的外资没有显著影响;唐杰英(2017)得到与前述研究相同的结论,同时发现环境规制对低排放行业没有显著影响,却对高排放行业有显著负影响,对非独资企业具有显著负向影响,而对独资企业具有正向影响。另有一些学者认为,中国环境规制对IFDI流入不具有显著影响。曾贤刚(2010)认为,中国各地区IFDI流入受到环境规制的影响并不显著,主要受到经济规模、基础设施状况和外资集聚效应等因素的影响;朱平芳等(2011)则认为,中国地方政府间为吸引IFDI流入而存在环境政策博弈,但环境规制对IFDI的影响并不显著。此外,将环境规制对IFDI的影响落脚到经济效率的文献较少。原毅军等(2015)认为,IFDI流入促使中国政府提高环境规制水平,而严格的环境规制又不断提高外资进入的环境门槛,最终IFDI与环境规制共同促进地区绿色经济效率的提升。

关于母国内部环境对OFDI的影响,Dunning(1980)提出,企业对外直接投资的动机是寻求对外市场、降低成本以及实现资源目标,当国内居民环保意识增强,环境规制水平提升时,将无形提高企业防治污染的成本。Ederington et al.(2004)发现,大多数产业的环境规制成本占比较小,形成的产业迁移压力也较小,小部分环境成本较高的产业倾向于选择向外投资。对于中国OFDI的研究方面,当前中国企业对外投资的最基本决定因素是国内制度环境,其中包括政府以及其他正式、非正式组织或机构颁布的政策和提出的要求(Taylor,2012)。尹飞霄等(2017)研究发现,正式环境规制对OFDI具有显著负向作用,但非正式环境规制对OFDI具有显著正向作用,同时环境规制对OFDI的影响存在区域差异。李国祥等(2016)考察环境规制背景下OFDI对国内绿色技术创新的影响发现,环境规制力度较强时,OFDI可以显著提升国内绿色技术创新能力;贾军等(2017)则实证研究证实,投资到发达国家与发展中国家均能促进母国绿色技术研发,同时不同类型的环境规制均能有效通过OFDI促进母国绿色技术创新。

综上,现有文献集中讨论外商直接投资(IFDI)对环境、效率的影响,鲜有学者重视对外直接投资(OFDI)对中国绿色经济效率的影响,特别是外商直接投资(IFDI)与对外直接投资(OFDI)的结合作用更是被忽视;同时,在环境规制不断强化的背景下,缺乏对双向FDI影响绿色经济效率机制的系统研究。鉴于研究的现状,本文拟从以下几个方面对现有研究进行必要的补充:第一,由于对外直接投资(IFDI)与外商直接投资(OFDI)的相互融合日益加强,本文将两者进行结合起来,分析双向FDI对中国省级绿色经济效率的影响;第二,本文试图从产业结构优化角度出发,寻找双向FDI对绿色经济效率影响的作用机制;第三,中共十九大报告提出,要“实行最严格的环境保护制度”,本文研究中加入对环境规制强度的考虑,并区分命令控制型环境规制与市场激励型环境规制两种政策,以分别考察环境规制背景下双向FDI对中国绿色经济效率影响的作用机理。

三、环境规制背景下双向FDI对绿色经济效率的影响逻辑

(一)双向FDI对绿色经济效率的作用机制:结构优化的间接效应

当前,双向FDI活动日益频繁,在此讨论双向FDI对绿色经济效率的影响机制显得必要且正当其时。双向FDI对绿色经济效率的影响主要通过产业结构优化效应而间接作用于绿色经济效率。

(1)外商直接投资(IFDI)对东道国的影响。钱纳里的“双缺口模型”以及赫尔希曼改进过后的“双缺口模型”都强调,IFDI对于发展中国家弥补储蓄和外汇缺口、推动结构变化以及促进经济增长具有重要意义。IFDI主要通过资本供给与技术供给两个层面促进东道国的产业结构调整:一方面,IFDI流入可以有效增加东道国资本供给,影响需求结构,进而影响其产业结构,IFDI最基本的作用在于解决东道国积累不足的问题,其对于储蓄缺口的弥补为产业结构升级提供了所需的资金,同时IFDI生产的产品和提供的服务一般会高于东道国的水平,相应会通过消费的示范效应提升东道国的需求层次,以高层次需求促进产业层次的高级化;另一方面,IFDI流入可以通过技术溢出效应促进产业结构的调整,跨国企业利用技术波及、示范效应、竞争等方式将其先进技术、经营哲学、管理经验等提供给东道国企业,从而促进东道国企业技术水平提升,进一步促成产业结构高度化与技术密集化。

(2)对外直接投资(OFDI)对母国的影响。国内OFDI企业通过海外设立公司方式获取稀缺资源、市场与技术,经过技术转移,母公司技术得以提升,要素得到积累,从而提升自身竞争优势,保持了国内外市场的份额。一方面,OFDI通过逆向技术溢出不断提升自身的技术能力,同时吸引国内同类型企业进行技术模仿和技术吸收,促进相关产业进行产业集聚,从而提升了相关产业整体专业化生产效率,以效率改善为契机促进产业的不断发展与升级;另一方面,OFDI通过不断增加对外投资总量,从而将母国落后产业和产能向外转移,进而扩大国内环保产业、新兴产业的生产空间,以此改善母国环境水平,实现产业结构的轻型化。由此可见,双向FDI通过结构调整和产业升级等方式使得东道国抑或母国产业结构不断高级化、轻型化和绿色化,最终提升绿色经济效率。

中国作为吸引最多FDI的东道国以及输出FDI规模第二大的国家,上述的逻辑机制也适用于中国的实践(刘宇,2007;周燕 等,2008;霍忻,2014)。于是我们提出:

研究假说1:双向FDI通过产业结构的优化效应改善中国绿色经济效率。

(二)环境规制背景下双向FDI与绿色经济效率的机制:一个非线性的逻辑

随着环境污染问题日益严峻,中国的环境规制力度经历了一个由松到严的演变过程。在不同环境规制强度下,双向FDI对绿色经济效率的影响呈现出非线性的作用强度。

(1)环境规制强度较低阶段双向FDI对绿色经济效率的影响。环境规制强度相对较低时,东道国环境监管比较宽松,这种情况下污染密集型产业的生产成本较低,从而吸引外商直接投资(IFDI),此时外商会将污染密集型、资源消耗型等低端产业不断向东道国转移,从而加剧了东道国环境污染,并成为发达国家的“污染天堂”(Copeland et al.,1994;Cole et al.,2006);同时,当母国整体环境规制强度较低时,面对低于其他国家的环境规制强度,本国对外直接投资(OFDI)会将污染密集型产业留在国内。对于作为母国的中国而言,特殊性表现在财政分权和晋升竞赛的政治体制下,地方政府“唯增长”的思路和行为会暗中降低环境规制标准,形成向“底线竞赛”现象(1)所谓环境规制“逐底竞争”,主要指中央政府或地方政府为了自身利益而竞相放松本方环境规制的行为。这最早由Esty et al.(1997)提出,并将其称为“race to the bottom”,国内学者将其翻译为“逐底竞赛”“逐底竞争”或“向底线赛跑”。。综合两个方面情况,当一国环境规制强度较低时,双向FDI会共同造成污染密集型产业在国内的不断聚集,使得本国产业结构重型化和污染化,从而对本国绿色经济效率造成显著的负面影响。

(2)环境规制强度较高阶段双向FDI对绿色经济效率的影响。当东道国环境规制执法日益严格后,外资企业也会严格执行统一的环境标准,在生产过程中采用先进的清洁技术,接受严格的环境管理体系监管,在减少污染排放的同时,会促进东道国环境保护技术的发展,产生“污染光环”效应(Antweiler et al.,2001),并凭借技术溢出效应提升东道国产业结构高级化程度;同时,由于母国环境监管水平提高,对外直接投资(OFDI)企业为了降低生产成本,不断将污染密集型、资源消耗型等高耗能低端产业转移到环境监管水平较低的国家,寻找新的“污染天堂”,而将高技术、轻型产业留在母国,并与外商直接投资的高技术产业形成产业集聚,并向先进国家学习清洁生产技术以满足国内环境规制要求。因此,当环境规制强度提高后,双向FDI可能会在本国形成高技术、轻污染的产业集聚,从而促进本国产业结构的升级,进一步改善绿色经济效率。

基于上述分析,本文提出可供验证的研究假说:

研究假说2:不同环境规制强度下,双向FDI对绿色经济效率的影响是一个非线性机制,当环境规制强度较低时,由于“污染天堂”与“底线竞赛”现象,双向FDI会降低中国地区绿色经济效率;当环境规制强度较高时,出于“污染光环”效应以及寻找新“污染天堂”的需要,双向FDI合力形成高技术、轻污染的产业集聚,并通过结构优化途径促进中国绿色经济效率提升。

四、指标选取与模型构建

针对上述逻辑机制,本文选择中国的相关数据进行实证检验。在此,我们需要先计算出中国省级绿色经济效率指数。

(一)中国省级绿色经济效率的测度

发展绿色经济的诸多理论中,居于中心位置的是以效率为重心的理论,这一理论继承了弱可持续性理论中允许不同种类资本相互替换的核心内容(Neumayer,2013)。绿色经济效率理论认为,应通过提高经济系统效率方式解决绿色经济发展问题,其中关键问题在于推动生产资料向资源利用效率高且污染排放低的部门流动。对于这一概念的讨论主要有以下两个方面:(1)市场外部性成本的内部化。环境问题的提出来自于学界对市场经济外部性的分析,而对绿色经济效率的理论研究就落脚于外部性成本的内部化方面(王沂平,2001)。关于这一研究领域,一般是从经济、科学以及利益损失等方面分析讨论生态稀缺性(Barbier,2011)。生态补偿作为一种外部成本内部化的环境经济手段,乃是运用产权等方法将生态与自然系统损失纳入市场进行分析(Gamez,2002;Wander,2005;毛显强 等,2002),以及相应进行生态补偿原理分析、机制建立、标准测算等(Hanley et al.,1998;李国平 等,2013;郭江 等,2018)。(2)改变国民财富的经济核算方式。绿色经济的提出乃是学界认识到当前GDP核算的不足,从而重新构建国民财富的经济核算方式,包括1993年联合国提出的《综合环境与经济核算手册》、1990年联合国开发计划署构建的人类发展指数(1990)、2018年世界经济论坛发布的包容性发展指数等,在此基础上利用中国数据进行了扩展研究(陈梦根,2005;胡鞍钢,2012;李晓西 等,2014)。在绿色经济研究中,以效率为基础的绿色经济理论侧重于如何提高经济系统的效率,注重通过发展绿色经济对当前自然环境加以改变(唐啸,2014)。

随着环境问题的日益突出,越来越多的学者认为,在估算经济发展时缺乏对环境因素的考虑会造成估算值偏高,从而扭曲对社会福利变化和经济绩效的评价(Hailu et al.,2000),因此许多学者将环境因素纳入以效率和全要素生产率为核心的经济发展测算之中(Fare et al.,2001;Managi et al.,2004;Kumar,2006;Watanabe et al.,2007)。陈诗一(2009)利用扩展新古典增长模型的Solow余值法将CO2排放纳入其中;涂正革等(2009)考虑SO2排放的影响,利用非参数规划法研究了环境约束下中国工业增长模式;胡鞍钢等(2008)在考虑环境因素情况下对省级技术效率进行了重新排名。以上学者只是在测算中国经济效率时会考虑环境污染这一因素,缺乏从投入产出角度全面考察绿色经济的影响。王兵等(2010)测度了考虑资源、环境等影响因素的环境效率、环境全要素生产率,并且对上述变量的影响因素进行了实证研究;刘瑞翔等(2012)从投入产出角度分析资源环境约束下中国经济增长绩效的区域差异及动态演化过程;钱争鸣等(2013)对中国各省域环境效率进行测算,分析了东部地区、中部地区和西部地区环境效率的区域差异;朱承亮等(2012)以中国的西部区域为研究对象,分析节能减排背景下该区域的经济增长效率及其影响因素;任阳军等(2018)将环境污染引入经济效率的评价指标体系中测算中国绿色经济效率。

与传统经济效率不同,绿色经济效率(Green Economic Efficiency,GEE)是绿色发展需求下的经济效率,不仅在传统经济效率中纳入资源投入、环境污染代价等因素,还在测算中考虑资源投入与环境污染的非期望产出,其值越高,表明满足绿色发展的综合经济效率越高。本文运用Tone(2004)提出的超效率SBM模型,以此对中国省级绿色经济效率进行测度,此方法可以恰当地处理非期望产出,并对有效决策单元做出进一步的比较。综上,构造非期望产出超效率SBM模型:

其中:λ是权重向量;目标函数δ*的值一定不小于1,δ*越大表明该单元越有效率。

我们使用2003—2015年中国30 个省份(除西藏)数据,并对数据做如下方面处理:(1)以实际地区生产总值(GDP)作为产出;(2)选取单位产出废水排放量、单位产出二氧化硫排放量、单位产出固体废弃物排放量作为非期望产出;(3)以2000年不变价为基期,采用永续盘存法核算各省份的资本存量数值,经济折旧率δ参考单豪杰(2008)测算的结果;(4)各地区有效劳动力作为劳动投入,用能源消费总量测度引致非期望产出的资源投入。所有数据均来自历年的《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》。

图2 2003年、2015年30个省份绿色经济效率比较

图2结果表明,省级层面的绿色经济效率表现出显著的区域差异性。较2003年,2015年各省份的绿色经济效率均出现大幅提升,总涨幅达到62.5%。2015年有8个省份实现全国范围绿色经济高效(GEE大于等于1,2003年仅有两个省份实现绿色经济高效)。其中东部地区省份整体绿色经济效率较高,西部地区则出现两极分化,青海、宁夏绿色经济效率位列前茅,而新疆、云南、陕西则显著低于全国平均水平,中部地区省份绿色经济效率水平整体表现欠佳。

(二)模型构建

为了考察双向FDI对绿色经济效率影响的间接效应,建立如下计量模型:

GEEit=αit+β1indit×IFDIit+β2indit×OFDIit+γZit+εit

(1)

其中:i代表省份,t代表时间;GEEit表示地区的绿色经济效率;indit表示地区i的产业结构高级化指数;IFDIit表示地区i的外商直接投资;OFDIit表示地区i的对外直接投资;Zit是K×1向量,表示各地区其他有关的控制变量;βi为变量的影响系数,γ表示相应的系数向量,αit表示不可观测的地区异质性效应;εit表示随机误差项。

要检验环境规制背景下双向FDI对绿色经济效率的非线性影响,在此需要利用“门槛模型”进行验证。本文采用Hansen(1999)提出的面板门槛回归模型,该模型的优点在于不仅能够估计门槛值,还能对内生的“门槛效应”进行显著性检验。本文将环境规制强度、命令控制型环境规制、市场激励型环境规制分别作为门槛变量,从而构建门槛面板模型:

GEEit=αit+φ1IFDIitI(

ER(n)it<ρn

)+φ2IFDIitI(

ER(n)it>ρn

)+δ1OFDIitI(

ER(n)it<ρn

)+

δ2OFDIitI(

ER(n)it>ρn

)+ε1IFDIit×OFDIitI (

ER(n)it<ρn

)+

ε2IFDIit×OFDIitI (

ER(n)it>ρn

)+γZit+εit

(2)

其中:ER(n)it表示各地区环境规制强度评价指标,ERit表示各地区环境规制强度,ER1it表示各地区命令控制型环境规制,ER2it表示各地区市场激励型环境规制,三者分别作为影响绿色经济效率的门槛变量; I(·)是指示性系数;ρn为计算出来的门槛值,不同的门槛变量对应不同的门槛值;φ1、δi、εi分别为核心变量IFDIit、OFDIit、IFDIit×OFDIit的门槛回归系数。

(三)指标选取

本文选取2003—2015年中国30个省、自治区、直辖市的地方数据作为验证的样本数据,具体分析的指标如下:

(1)被解释变量。本文选取上文测算的中国省级绿色经济效率指数(GEE)作为被解释变量,即利用超效率SBM方法计算中国省级绿色经济效率指数。

(2)核心解释变量。本文分别研究外商直接投资(IFDI)、对外直接投资(OFDI)以及双向FDI对绿色经济效率的影响,因此分别将外商直接投资(IFDI)、对外直接投资(OFDI)以及两者交互项作为核心解释变量。借鉴贾妮莎等(2014)、龚梦琪等(2018)的做法,在此采用实际外商直接投资(IFDI)和对外直接投资(OFDI)的流量数据;依据已有文献的做法,采用人民币兑美元汇率年均值将上述两个数据转化以人民币衡量的数值;运用实际外商直接投资(IFDI)、对外直接投资(OFDI)与地区名义GDP的比值作为本文的解释变量。

表1 环境规制指标构建

(4)控制变量。考虑绿色经济效率的其他主要影响因素,在此选择以下变量:一是产业结构高级化指数(ind),选择衡量产业高级化的指标来反映双向FDI结构优化的间接效应,借鉴干春晖等(2011)构造的产业结构高级化指标,即用第三产业产值与第二产业产值之比反映产业高级化;二是发展水平(lnpGDP),本文采用不变价格人均GDP表示发展水平,人均GDP的平方项也包含其中,这考虑了非线性关系;三是禀赋结构(ln end),参考王兵等(2010)衡量禀赋结构对绿色经济效率的影响办法,本文用资本-劳动比的对数反映禀赋结构;四是研发支出(RD),本文采用RD研发经费支出占地方政府支出比重反映地区研发支出水平;五是人力资本素质(HR),本文采用地区劳动力平均受教育年限反映人力资本素质。

上述变量数据来源于2004—2016年《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《全国科技经费投入统计公报》《中国人口和就业统计年鉴》《中国对外直接投资统计公报》以及各省份历年统计年鉴。具体变量统计描述见表2。

表2 各变量统计描述

五、实证结果与分析

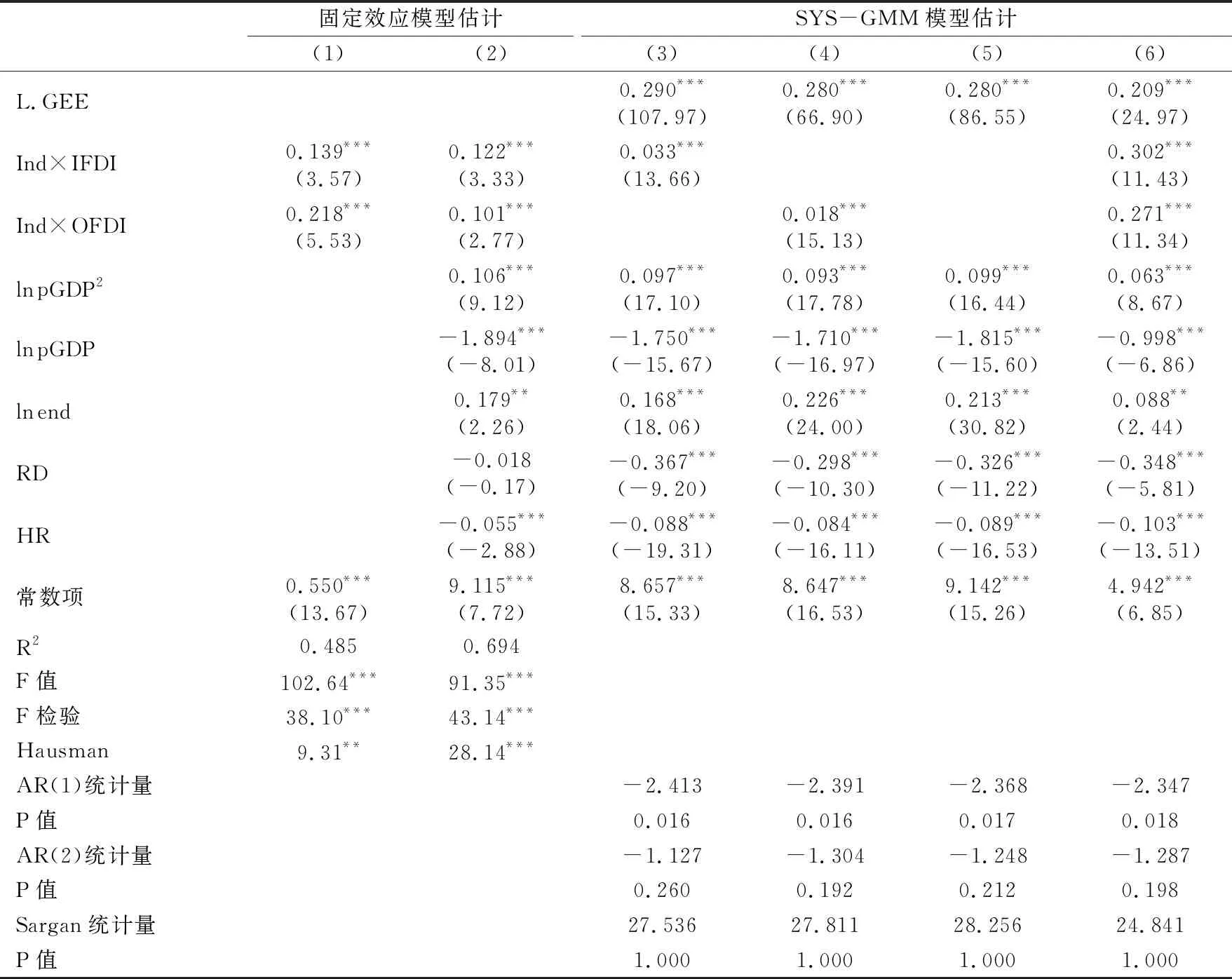

(一)双向FDI对绿色经济效率的影响:结构中介效应检验

要先检验中国双向FDI对绿色经济效率影响的结构中介效应,即利用模型(1)进行估计,结果如表3所示。先根据Hausman检验结果来确定支持固定效应模型;另外考虑模型的内生性问题,采用Blundell et al.(1998)提出的系统广义矩估计方法进行回归分析。从表3中可见,SYS-GMM估计的检验差分方程的残差是否存在一阶自相关的AR(1)统计量在5%水平上显著,检验差分方程中的残差是否存在二阶自相关的AR(2)统计量在10%显著水平下都不显著,Sargan统计量接受工具变量都是有效的原假设,因此,SYS-GMM的模型设置比较合理。

对于结构的中介效应检验,在此采取交互项的方法。结构优化和升级用产业高级化(ind)程度来指代,在此构造产业高级化程度(ind)和外商直接投资(IFDI)、对外直接投资(OFDI)两个交互项,由具体的结果(如表3所示)可得:(1)外商直接投资(IFDI)与产业结构高级化程度(ind)交互项对绿色经济效率的提高有显著促进作用(系数为正且通过了显著性检验),说明外商直接投资通过产业结构的优化效应来提升地区绿色经济效率,与前文理论阐述一致。近些年,随着中国对外开放程度的提高,中国政府对引资所设的门槛也越来越高,“主动选择”引进优质外商直接投资。鉴于这样的形势变化,IFDI的发展模式也呈现出从“数量”型向“质量”型的转变(邹建华 等,2013),从高耗能、高污染产业逐步向低耗能、清洁型产业转变。IFDI的“结构溢出效应”对国内产业合理化与高度化产生正面的影响。同时,国内企业也充分学习外资的先进技术与治污经验,使得生产效率提高和污染水平降低,从而促进绿色经济效率提升。(2)对外直接投资(OFDI)与产业结构高级化程度对绿色经济效率的提高具有同样显著促进作用。一方面,中国“逆梯度”的对外直接投资主要通过获取战略资源、学习先进经验来培育高层次的竞争力,这种“学习型OFDI”在国内会通过逆向技术溢出效应提升自身技术能力,改善相关产业结构的高级化水平;另一方面,中国“顺梯度”的OFDI流向目标是欠发达国家及地区,这样可以开拓市场和转移落后产能,而重污染、高耗能产业的对外转移会提升母国产业轻型化,两种机制共同作用可提升母国绿色经济效率。综上,双向FDI通过中介效应对产业结构优化进行影响,以此来提升地区绿色经济效率,研究假说1得到证实。

表3 双向FDI对绿色经济效率的影响:结构中介效应检验

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著;括号内为t检验值,下表相同。

(二)环境规制与双向FDI对绿色经济效率的影响:非线性关系的检验

1.门槛回归的检验方式

考察环境规制背景下的双向FDI对绿色经济效率的非线性影响,可利用门槛模型进行回归估计(模型2)。由于命令控制型环境规制与市场激励型环境规制的作用不同,需要分别考察两种环境规制对绿色经济效率的门槛效应。

为了选择恰当的门限个数和门限值,需要对三大门槛变量分别进行门槛检验,检验结果如表4所示。市场激励型环境规制并没有通过门槛模型检验,这与市场激励型环境规制逐年变动较小有关。环境规制强度与命令控制型环境规制均在5%的显著水平上通过单一门槛检验,门槛效应检验之后得到门槛值,环境规制强度的单一门槛值为8.274,命令控制型环境规制的单一门槛值为10.174。

表4 环境规制门槛效应检验

注:P值是采用Bootstrap法模拟300次后得到的结果。

表5给出了模型(2)门槛检验的回归结果,外商直接投资、对外直接投资与两者交互项的回归结果随着门限变量的变化而不同,控制变量的估计系数则不会随着门槛变量的变化而变化。表5列(1)和列(2)分别表示环境规制强度和命令控制型环境规制的门槛回归结果。结果表明,模型的拟合优度较高,F值与F检验都显著通过,因此模型设置比较合理。

表5 环境规制门槛检验回归结果

表5列(1)为环境规制强度不同的门槛回归结果。当环境规制强度较低时(小于8.274),IFDI系数为负,但并不显著,此时是地方经济发展的初级阶段,外商直接投资的增加与否受环境规制影响较小,而主要是受地方经济发展、产业结构、资源禀赋等因素的影响;但IFDI与OFDI两者交互项与绿色经济效率存在显著负向关系,这印证了在环境规制程度相对较低时,双向FDI共同造成污染密集企业在国内的不断聚集,从而对绿色经济效率呈现明显的抑制作用。当环境规制强度较高时(大于8.274),IFDI对绿色经济效率存在显著促进作用,此时外资企业会在东道国严格执行统一的环境标准,在生产过程中使用先进清洁技术,并严格遵照环境管理体系要求,从而提升东道国绿色经济效率;而中国OFDI对绿色经济效率却并没有表现出明显的正向效果,这是由于中国现阶段经济发展水平在全球范围内处于“中游”位置,其OFDI的二元属性(部分对外直接投资流向经济发展更为滞后的国家,属于顺梯度OFDI;另有部分对外直接投资流向了技术水平领先的发达国家,属于逆梯度OFDI)使得对内部的绿色效率改善有限(刘夏明 等,2016)。但IFDI与OFDI两者交互项对绿色经济效率仍存在显著促进作用,这意味着IFDI与OFDI两者对绿色经济效率存在互补作用。

表5列(2)为命令控制型环境规制的门槛回归结果。从具体的回归结果来看,与环境规制强度的结果类似,即在命令控制型环境规制较低时(小于10.174),IFDI和OFDI均对绿色经济效率存在显著负向影响,说明外商直接投资(IFDI)不断将污染密集型低端产业向东道国转移,从而加剧东道国环境污染。同时,OFDI之间的“底线竞赛”会造成中国地区绿色经济效率下降,这再次印证了上文的研究假说。但IFDI和OFDI两者交互项对绿色经济效率则存在显著促进作用,说明IFDI和OFDI在影响绿色经济效率方面存在互补作用。另外,在命令控制型环境规制提高时(大于10.174),IFDI、OFDI与交互项的回归结果均未通过显著性检验,这与模型门槛值较高有关(在2015年仅有12个省份达到并超过门槛值),因此超过门槛值的地区较少。

在控制变量方面:(1)门槛回归中,产业高级化指数(ind)对绿色经济效率具有显著正向影响,表明产业结构的不断优化必然带来绿色经济效率的提升;(2)从发展水平来看,人均GDP的一次项与二次项结果显著,表明人均GDP与地区绿色经济效率之间存在正U形关系;(3)从禀赋结构来看,禀赋结构对绿色经济效率均存在显著为正的促进作用,说明中国当前资本劳动比对绿色经济效率有显著促进作用;(4)从研发支出与人力资本素质来看,研发支出与人力资本水平在模型中基本显著为负(研发支出在结构效应与门槛回归中没通过显著性检验),说明研发支出与人力资本水平对绿色经济效率并没有促进作用,这是由于目前中国研发能力和人力资本积累方面仍存在短板,因而对绿色经济效率提升作用十分有限。

2.交互项构造的检验方式

在不同类型环境规制下,可以借助设置交叉项的方法来检验中国双向FDI对绿色经济效率影响是否呈现非线性关系。鉴于此,本文对以上结果做如下稳健性分析:

GEEit=αit+β1GEEit-1+β2ERit×IFDIit+β3ERit×OFDIit+β4ERit×IFDIit×OFDIit+γZit+εit

(3)

其中,ERit×IFDIit是IFDI与环境规制强度的交互项,目的是考察不同类型环境规制下IFDI对绿色经济效率的影响;ERit×OFDIit与ERit×IFDIit×OFDIit均考察不同类型环境规制的影响效应,可以利用SYS-GMM模型进行回归分析。

对式(3)进行回归分析的回归结果见表6所示,各个系数基本符合预期,除了OFDI与ER的交互项呈现显著的负向影响外(与上文分析中国OFDI二元性类似),不论是IFDI还是IFDI×OFDI均与环境规制强度(ER)的交互项呈现显著正向关系,即随着环境规制程度的提高,双向FDI对绿色经济效率呈现显著正向影响,与上文的研究结论基本相同。值得注意的是,在市场激励型环境规制作为交互项时,除去与OFDI交互项对绿色经济效率呈现显著负向影响外,其余回归分析结果的显著性并不充足,说明当前市场激励型环境规制对绿色经济效率的影响作用较弱。

表6 稳健性检验

六、研究结论与政策建议

本文分析了环境规制背景下双向FDI对中国省级绿色经济效率的影响,研究结果表明:双向FDI通过对产业结构的优化效应来改善中国绿色经济效率;不同环境规制强度下双向FDI对绿色经济效率的影响是非线性的。当环境规制强度较低时,由于“污染天堂”与“底线竞赛”现象存在,双向FDI会降低中国地区绿色经济效率;当环境规制强度较高时,“污染光环”效应以及寻找新“污染天堂”的需要,双向FDI合力助成高技术、轻污染的产业集聚形成,从而可以通过结构优化途径促进中国绿色经济效率提升;得益于“走出去”与“引进来”相互结合的发展战略,IFDI与OFDI两者相互融合、协调发展会对绿色经济效率有显著的提升效应。

基于以上研究结论,提出以下政策建议:

第一,在全面深化对外开放的未来,有的放矢地对双向FDI流动的布局进行合理规划。一方面,随着对外开放的深入,中国在吸引外商直接投资进入新的阶段,在新阶段要实现“开放”和“绿色”双重发展目标,就需要对外商直接投资有所甄别,对其进行合理的引导和监控,特别是要严格控制外商对污染产业的转移,减少甚至取消外企在环境方面优惠政策;要优先引进高水平污染处理技术的外资企业,引进环境保护、能源节约等相关“绿色”外资企业;要鼓励外资企业向低污染、高端研发领域扩展,从而吸引更多的高质量FDI流入。另一方面,要扩大对外直接投资的规模,促进“宽进严出、消极被动”向“限入引出,积极主动”的转变。要以积极主动的方式参与国际分工,加快完善对外直接投资的相关政策制度,为企业“走出去”提供可靠政策支持。另外,企业对外投资要减少“避难转移”的行为,鼓励企业在对外投资的过程中加强学习和引进东道国的先进技术,突破技术创新的瓶颈,通过对绿色先进技术的引进、吸收和再创造来改善国内产品生产工序,以此提升自身发展清洁产业、高端技术产业的能力,使企业在对外直接投资过程中通过逆向技术溢出方式促进产业结构的高端化,并进一步提高绿色经济效率。

第二,提高环境规制强度,因地制宜制定环境保护政策,促进双向FDI的发展模式从“数量”型向“质量”型转变。随着环境规制强度的提高,双向FDI合力促成高技术、轻污染的产业集聚,从而能够通过结构优化途径促进中国绿色经济效率提升。鉴于此,随着当前环境问题日益凸显,中国在全面深化对外开放的过程中应不断加强环境规制强度,修订环境保护政策。一方面,要提高执行力度,加强对外商投资企业环境保护监管,严格限制低水平、高消耗、高污染的外资项目,鼓励环境保护型的外资企业引入,引导外资投向高新技术、现代环保产业,实现引进外资和保护环境的有机结合。另一方面,政府要帮助“走出去”的企业树立可持续的发展理念,通过母国有力度的环境规制“倒逼”企业提高技术创新能力。加大减排力度,引导企业加强环保设备的投资,让企业在高治污水平上进行污染减排和治理,以减少本国污染密集型企业投资和布局,减缓这些企业向外扩张的步伐。在环境政策制定时,应弱化国家征收排污费、环境保护税等制度,对各地区产业结构因地制宜制定适合不同地区产业结构的环境质量标准、污染物排放标准,有针对性地制定差异化的环境规制政策,有效开展“降成本,优环境”行动,实实在在为企业减负,多措并举促进双向FDI从“数量”型向“质量”型转变,从而有效提升中国绿色经济效率。