兴安落叶松中幼龄天然林空间利用特征及影响因子

2020-06-29玉宝

玉 宝

(国家林业和草原局 管理干部学院,北京 102600)

林分空间结构是天然林研究焦点之一。优化森林空间结构是培育可持续森林的重要途径[1]。目前研究以水平空间结构为主,用混交度、大小分化度、林木分布格局[2-5]、林分空间结构指数及空间结构距离等指标[6-7],研究了空间结构特征、结构优化及采伐强度对林分空间结构的影响[5]等。天然林垂直空间结构方面,由于林木分布具有非均一、非规则性特点[8],成为空间结构研究难点。目前主要采用林层[9-10]、林层比[11]、林层指数[12]等研究垂直结构特征和参数计算方法。但这些指标仅用于分析空间结构特征属性,难以反映林分空间利用情况,对林分空间利用的表征指标、计算方法以及空间结构参数与空间利用率的关系方面研究鲜见报道。尽管在人为诱导异龄复层林技术和促进自然恢复演替作用[13]方面开展部分研究,但在演替调控和垂直结构优化研究不够深入。目前,林分空间利用、尤其天然林空间利用(包括林分垂直空间利用以及林分整体空间利用)方面研究未见报道。贾亚运等[14]认为,林地空间利用的指标包括枝下高、冠幅、单株叶面积和叶面积指数等。采用生长空间指数(树冠体积/胸径)、生长空间竞争指数(树冠表面积/胸高断面积)、根系(单株根量、根系密度)指标,测算人工林林木个体水平空间利用能力[15-17]。但研究中未充分考虑林木分布格局和树冠重叠因素,不足以揭示天然林空间利用规律。林分空间利用同林分结构与功能紧密相关,掌握其规律特征对过伐林经营具有重要意义。在天然林生长过程中,林分空间结构和空间利用发生动态变化,林木胸径和高生长不断分化,达到一定密度范围后生长量受到抑制,在有限的空间内逐渐被“合理布置”,由简单单层逐渐演替形成复层、异龄林和多代林。用水平或垂直单一结构因子探讨林分空间结构规律,缺乏系统性,从林分空间利用出发用整体空间结构因子探讨其规律更有利于提升结构优化和抚育经营实际效果。本研究提出天然林林分空间利用基本概念和内涵,探讨大兴安岭过伐林林分空间利用规律,揭示其影响因子,以期为天然林结构优化和抚育经营提供理论和技术支撑。

1 研究区概况

研究地点为内蒙古大兴安岭森林生态系统国家野外科学观测研究站,50°49'~50°51'N,121°30'~121°31'E,海拔800~1 100 m。属寒温带湿润气候区,年均气温为-5.4 ℃,最低气温-50.0 ℃,≥10 ℃年积温1 403 ℃;年降水量450~550 mm,60%降水集中在7-8月,全年无霜期80 d。境内连续多年冻土和岛状多年冻土交错分布。林下土壤为棕色针叶林土、灰色森林土和黑钙土,土层厚度20~40 cm,基岩以花岗岩与玄武岩为主。森林以兴安落叶松Larix gmelinii为建群种的寒温带针叶林,伴生树种有白桦Betula platyphylla和山杨Populus davidiana等。林下主要有杜鹃Rhododendron dahuricum等灌木和红花鹿蹄草Pyrola incarnate、舞鹤草Maianthemum bifolium等草本植物。

研究区过伐林是在20世纪80年代初主伐利用后形成的。1982-1986年当地林业部门对调查地林分进行了采伐作业,作业方式为100 m等带间隔皆伐,采伐间隔期10 a,作业面积150 hm2。伐前林龄为120~180 a,蓄积量80~120 m3·hm-2,郁闭度0.2~0.4,上层母树群团状分布,更新密度1 500~2 400株·hm-2,幼树年龄5~15 a,幼树组成为5落叶松5白桦。20世纪90年代初开始转为抚育经营,主要采取了透光伐和生长伐等抚育经营措施。

2 研究方法

2.1 样地设置与调查

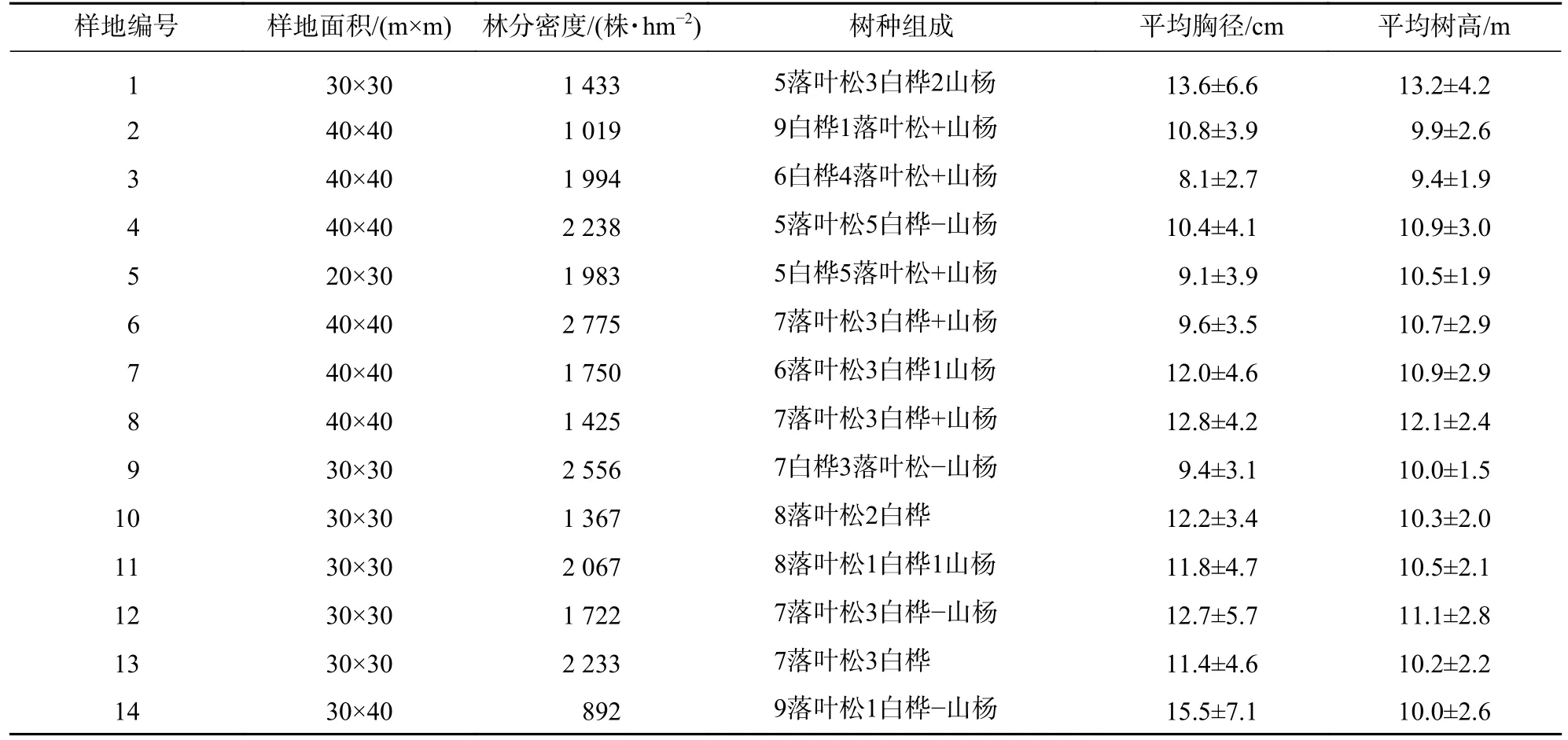

选择有代表性的森林群落类型,设置14块样地(表1)。进行每木检尺,调查更新(DBH<5.0 cm)情况及生长指标。将样地按2.5 m×2.5 m (14块样地DBH≥5.0 cm林木的平均冠幅2.4 m)进行网格化,划分若干个样方。以样地西南角作为坐标原点,用皮尺测量各样方内林木在样地内的相对坐标。应用方差/均值比率法求算林木聚集系数,检验林木分布格局[9]。采用树冠光竞争高度原理将林分垂直层次划分为主林层、演替层和更新层[9]。

表1 样地概况Table 1 Survey of sample plots

2.2 林分空间利用率计算方法

林分空间利用是指在特定立地和林分结构条件下,林木在林分水平和垂直空间中合理利用温度、光照、水分以及营养空间的过程。林分空间利用率是林分空间被利用水平或填充度。主要表现在林木株数、林木个体大小、正向演替、在林分中的位置以及格局等方面。

林分综合空间利用率计算方法:以水平空间利用率和垂直空间利用率为指标,应用熵权法[18]计算2个指标的熵权重,再计算样地林分综合空间利用率。计算公式:Yi=RHSUW1+RVSUW2。其中:Yi为第i个样地林分综合空间利用率;W1和W2分别为水平空间利用率和垂直空间利用率指标的熵权重,本研究中W1=0.48,W2=0.52。

2.3 数据处理

应用Excel进行数据处理,应用SPSS 17.0进行相关性分析,依据Pearson相关系数和双侧显著性检验结果,筛选影响空间利用率的相关因子。对林分空间利用率与其显著相关因子进行逐步回归分析,确定主要影响因子。

3 结果与分析

3.1 林分水平空间利用特征

各样地水平空间利用率为62.5%~85.9%,平均达73.6%(表2)。由于各样地林木株数、分布格局和位置关系不同,因而有林木生长的样方数量也不同,水平空间利用率有较大差异。水平空间利用率大小与林分结构有关(表3)。水平空间利用率与样地林木株数、更新密度、林木聚集系数呈极显著正相关(P<0.01);与林分蓄积量显著负相关(P<0.05);与林分平均胸径极显著负相关(P<0.01)。随着林分更新、林木株数增多,林分空隙逐渐被填充,水平空间利用率也提高;随着林木聚集系数增加,林木分布格局、样方间林木株数差异变大,所占林分空间增大,水平空间利用率也提高;随着林分平均胸径和蓄积量增加,更新幼树所占空间减少,更新密度、林木株数趋于减小,水平空间利用率降低。说明目前林分密度较小,林木株数较少,林木分布不均,有林木的样方频度较低。

空间利用率体现不同生长阶段林分中林木分布和数量比例合理性。本研究对象为中幼龄林,林分中有相当数量的更新幼树和小径木。林分空间利用率越高,并非生产力就越高,生产力高低与林木胸径、树高与株数有关,幼树对生产力作用甚微。

3.2 林分垂直空间利用特征

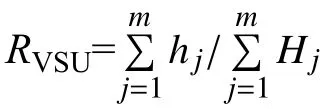

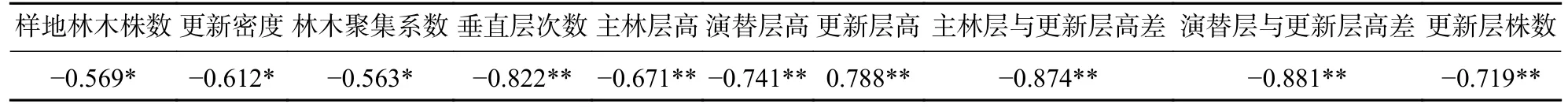

因立地条件、林木生物学特征、林分生长阶段等不同,林分垂直空间大小不一,成熟林垂直空间将会达到最大水平。各样地垂直空间利用率为31.2%~65.5%,平均达46.0%(表2)。由于各样地林分高度、不同高度林木株数不同,林分垂直空间大小和空间利用率也不同。林分垂直空间利用率与更新层高极显著正相关(P<0.01)(表4);与样地林木株数、更新密度、林木聚集系数显著负相关(P<0.05);与垂直层次数[9]、主林层高、演替层高、主林层与更新层高差、演替层与更新层高差、更新层株数极显著负相关(P<0.01)。随着垂直层次数增加,主林层和演替层同更新层间的高差变大,林分平均高度减小,全林木总高度趋于减小,垂直空间利用率降低;随着主林层高、更新密度或更新层株数增加,优势木总高度增加,而全林木总高度趋于减小,垂直空间利用率降低;同理,随着演替层高度增加,演替层与更新层高差变大,垂直空间利用率也降低;随着更新层高度增加,林分平均高度也增加,全林木总高度趋于增加,垂直空间利用率也增加;随着样地林木株数、更新层株数增加,林木聚集系数增加,各层与更新层间高差也增加,从而垂直空间利用率降低。

林分优势木高度相近情况下,垂直层林木高度分布状态不同时,垂直空间利用率会不同。处在中幼龄阶段的林分空间利用率高低,与林木株数特别是与林分垂直层次中的各层林木株数有直接关系。在林分中有相当数量的更新幼树、主林层以下的林木,这些林木的数量比例对林分垂直空间利用率的高低有直接影响。优化林分结构时,如何合理控制林分垂直各层次林木株数以及各层同更新层间的高差是关键技术问题。

3.3 林分综合空间利用特征

为了综合评价林分空间利用水平,经用熵权法计算,各样地林分综合空间利用率为50.1%~68.7%,平均59.2%(表2)。各样地以林分综合空间利用率高低的排序与以水平空间利用率和垂直空间利用率高低的排序并非一致。说明影响综合空间利用率的因素是综合性的。综合空间利用率与林分密度、主林层株数显著正相关(P<0.05)(表5);与主林层高、主林层与更新层高差极显著负相关(P<0.01);与垂直层次数、潜替层高显著负相关(P<0.05)。表明林分综合空间利用率受水平和垂直结构综合因子影响,主要体现在林木株数、垂直层高、各林层与更新层间高差等方面。因此在林分密度合理情况下,垂直层出现“断层”将会降低林分综合空间利用率。

表2 各样地林分空间利用率Table 2 Stand space utilization ratio of various sample plots

表3 水平空间利用率与各因子相关性分析Table 3 Correlation coefficients between horizontal space utilization ratio and each factor

表4 垂直空间利用率与各因子相关性分析Table 4 Correlation coefficients between vertical space utilization ratio and each factor

表5 综合空间利用率与各因子相关性分析Table 5 Correlation coefficients between stand space utilization ratio and each factor

3.4 林分空间利用率影响因子

为确定影响空间利用率主要因子,对空间利用率与其显著相关的因子做了逐步回归分析(表6)。影响水平空间利用率、垂直空间利用率、综合空间利用率的主要因子分别为更新密度,演替层与更新层高差,主林层高、林分密度、演替层高。确保林分不同生长阶段的自然更新能力[19-20]和生境异质性,使林分密度和年龄结构更趋优化,可提高林分水平空间利用率。随着林分生长和演替变化,林木高度、各层林木数量和高度逐渐被调整,垂直空间利用率也发生变化。因此,依据林分演替规律,调控演替层和更新层等在林分垂直层次中最“活跃”的部分,确保在不同生长阶段的林木高度呈阶梯式分布,形成复层林,从而提高林分垂直空间利用率。林分综合空间利用率是水平空间和垂直空间的综合体现,其影响机理较复杂,进入方程的因子数量明显增多(表6),先后将主林层高、林分密度和演替层高等3个因子引入了方程。说明林层高度和林木株数是影响综合空间利用率的关键因子。通过合理保持主林层和演替层同更新层的高差,使各层林木株数呈阶梯式分布,合理保持林分密度,从而可提高林分综合空间利用率。

表6 林分空间利用率(Y)与影响因子(X)的回归分析Table 6 Stepwise regression analysis of stand space utilization ratio (Y) and influence factors (X)

4 讨论

林分生长是填充林分空间的过程,也是林分空间大小和利用率动态变化的过程。提高林分空间利用率是在林分不同生长阶段使空间利用率最大化,林分空间能够可持续利用、循环利用的问题。研究认为调控林分空间利用率是优化林分结构、提高林分生产力、强化林分功能的重要技术措施,属于森林抚育经营范畴。在越来越重视林分结构和功能情况下,仅围绕目标树、保留木[21]提出抚育经营方案,可能有些片面性,将影响森林整体功能效益。依据林分空间利用情况,以提高林分空间利用率为目标,设计林分整体结构优化方案,可能更适合过伐林的抚育经营。

本研究计算林分空间利用率时仅考虑了乔木层,未考虑灌木和草本层,对完整垂直结构的林分空间利用规律有待深入研究。在计算公式中未考虑冠幅[14]、胸高断面积及郁闭度[22]等指标。天然林冠幅重叠率较高,若用冠幅指标测算林分空间利用率必然会影响其准确性。胸高断面积和郁闭度指标能够体现林木所占面积,但不能体现林木位置关系和分布格局,无法更好地揭示林分水平空间利用规律。本研究水平空间利用率计算方法与传统林木个体营养空间利用率概念有较大区别,不仅考虑大树,也考虑了幼树对林分空间利用,避免了林木单株个体大小(胸径、胸高断面积、树冠大小)因素干扰。在结果中,水平空间利用率与林分蓄积量和平均胸径呈极显著负相关。这主要是测算空间利用率时以样方数量为计数单位,有林木样方数量和林木出现频度来体现空间利用规律,并非简单的以所占面积比例来计算,空间利用率的高低与该林分密度、林木分布格局及所占样方数量有关。垂直空间利用率是动态变化的,因演替阶段、林龄阶段(幼龄、中龄、近熟林、成熟林和过熟林)的不同而不尽相同。本研究垂直空间利用率计算与传统的划分林层来分析垂直空间结构特征有着较大区别。本研究垂直空间利用率的计算避免了单一考虑生产力,从天然林自然更新能力、林分演替、垂直结构特征方面分析垂直空间利用率,体现各层林木株数和分布高度的合理性问题。垂直空间利用率高低涉及到垂直空间结构合理性问题,与垂直层次、各层林木株数和林木高度有关。并非垂直层次数越多、层次结构越复杂就空间利用率越高,还得看层数合理性、各层高度、高差以及株数分配比例情况。垂直空间利用率最高应该出现在近熟林、成熟林或过熟林阶段,本研究林分处在中幼龄阶段,因此具有特殊性。林木在垂直空间中阶梯式分布,能够充分填充林分垂直空间,空间利用率自然就高。主林层越高,则林分垂直空间越大,但不代表空间利用率就高,毕竟主林层林木株数少,对全林木总高的增加作用甚微,主要取决于林木株数较多的演替层和更新层高度。垂直空间利用率低,说明尽管层次数多、结构复杂,但各层高度、林木株数分配比例不合理。例如,主林层林木株数偏少,演替层或者更新层较低且林木株数过多等等。

本研究采用有林木的样方数和树高表述林分空间利用率,相对简单而便于操作,采用的林分空间利用率计算指标并非完全是衡量生产力评判指标。测算的垂直空间利用率普遍低于水平空间利用率,可见林木对垂直空间利用不足[22],这除了与人为采伐干扰有关,还与目前林分全林木高度离达到优势木高度还有较大差距(存在多代林)有关。说明目前的林分空间利用率有较大提高空间。林木在垂直层呈阶梯式分布,而且各层林木株数比例和高差合理,采伐第一层林木后较短的间隔期内能够被填充,是保持较高空间利用率的关键所在。尽管本研究初步测算了林分空间利用率,但未做对照处理(必须是未受干扰过的原始林),还因研究地点、样地数量、缺乏林分空间利用率评价指标和标准等因素的限制,难以客观评价林分空间利用情况,有待进一步丰富理论,改进技术方法,扩大研究范围,从而证实研究结果的适宜性。本研究空间利用率计算方法、指标以及公式主要依据天然林结构特征所提出的方法,适用中幼龄天然林空间利用率估算。对于近熟林、成熟林和过熟林以及人工林的林分空间利用率计算需要进一步研究探讨。曹小玉等[22]利用林层指数、林分空间结构评价指数来评价杉木Cunninghamialanceolata人工林林分空间结构,但目前仍然缺乏对天然林林分空间结构的评价技术方法,这是下一步研究的重点。另外,本研究对象为过伐林,受过人为干扰,目前空间利用率现状是受干扰后所形成的结果。至于人为干扰因素对林分空间利用率的影响及其两者关系有待于进一步研究。

5 结论

本研究林分空间利用率计算指标主要体现林木分布格局、林分演替、更新能力以及在水平和垂直层面个体大小不同的林木(大树、更新幼树)分布合理性及合理数量分配比例。其计算出的空间利用率可为调控林分演替、优化林分结构提供技术参考。通过调控林分空间利用率,修复天然林因人为干扰严重导致的林分结构“过度”自然状态,使结构更趋优化,提高营养空间的利用率,有效填充林分空间。本研究初步提出了林分空间利用率基本内涵、计算方法和公式,分析了大兴安岭过伐林林分空间利用规律,揭示了影响因子,可为过伐林结构优化、抚育经营提供技术参考。

经计算,林分水平空间利用率、垂直空间利用率、综合空间利用率分别为62.5%~85.9%、31.2%~65.5%、50.1%~68.7%,平均水平分别为73.6%、46.0%、59.2%。影响林分空间利用率的因子较多。其中林木聚集系数、样地林木株数、更新密度、林分平均胸径和林分蓄积量与水平空间利用率显著相关,其中更新密度是主要影响因子;垂直层次数、主林层高、演替层高、更新层高、主林层与更新层高差、演替层与更新层高差、更新层株数、林木聚集系数、更新密度、样地林木株数与垂直空间利用率显著相关,其中演替层与更新层高差是主要影响因子;林分密度、垂直层次数、主林层高、演替层高、主林层与更新层高差、主林层株数等与林分综合空间利用率显著相关,其中主林层高、林分密度、演替层高是主要影响因子。可通过调控上述因子来实现提高林分空间利用率和优化林分结构的目标。需要采取兼顾水平结构和垂直结构多种因素的立体技术措施,在林分不同生长阶段合理调控林分密度,确保林分自然更新能力,合理调整林分各层次林木株数和高度分布,形成阶梯式分布状态,使林分空间得到充分利用。