以红润德,蒙以养正

2020-06-24万川

万川

“培养什么人、如何培养人、为谁培养人”,这是时代给予教育者的历史使命。2019年3月,习近平总书记在学校思政课教师座谈会上强调:“中华民族几千年来形成了博大精深的优秀传统文化,我们党带领人民在革命、建设、改革过程中锻造的革命文化和社会主义先进文化,为思政课建设提供了深厚力量。”这些红色故事不仅蕴藏着我们“从哪里来”的精神密码,更是标示着我们“走向何方”的精神路标,是学校思政课程的优质教学资源。如何基于红色故事推动新时代小学“思政课程”走向“课程思政”?里村小学交出了自己的一份答卷。

一、务本

有效的课程设计离不开概念的界定。“思政课程”,即思想政治课,是系统的开展思想政治教育的课程,在小学着重体现在《道德与法治》;而“课程思政”是落实“把思想政治工作贯穿教育教学全过程”“使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”的重要体现;它相比于“思政课程”是一种课程观,不是增加一门课,也不是增设一项活动,而是将学生思想政治教育融入课程教学和改革的各环节、各方面,实现立德树人润物无声。

党的十九大报告提出,坚持党的领导,加强党的建设,是当前我国新时代各项工作发展的“纲”和“魂”。作为学校,一个青少年高度集中的地方,如何紧密联系当地实际,在学懂、弄通、做实上下真功夫、硬功夫?如何推动党的十九大精神进学校、进课堂,在学生中落地生根、开花结果?摆在我们里村人面前的第一个问题就是:一方面是有着92年悠久办学历史,应担当时代使命,另一方面是学校校舍重建、异址办学、师资有限等诸多现实。作为教育者,我们该如何作为?“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”是时代赋予教育的首要大任之一。如何讲好新时代的红色故事?关键在如何将“课程思政化”。

二、生道

自思政课程深入人心以来,红色课程就“独得恩宠”。有的学校在基层党组织建设上下功夫,重在教师黨性培育、师资队伍建设,如,蓬莱市某小学通过“两学一做”积极推进“七彩党建”;有的学校在课程改革、文化创新上花心思,重在课程性的融合,如,江西某小学通过学习毛泽东诗词艺术增进全校师生对中国文化和民族精神的了解,从而提高学生的文化修养和文化底蕴;也有的学校在传承红色精神做尝试,对象在学生,重在校园特色创建,如,青岛某小学,结合“杨家山里红色革命老区和小子口军港”等得天独厚的红色教育资源开展“以红养正、立德树人”探索,在环境润色、课程内化、活动提升上也进行了一定的努力。

综上,我们不难发现:①多数有源于红色教育基地的先天优势;②部分学校在针对小学生进行系统地红色熏陶上仍有努力空间,即要么是一些实践性的本土考察,要么是基于某一特殊科目特殊章节的特殊处理,缺乏系统的课程,不具时代性、普遍性、系统性和推广性。③就当前,大多数学校重在“机械地‘有艺术地传授”,忽略了红色教育课程的根本——在于弘扬乐观的革命主义精神和对共产主义的坚定信念,而它的形成必然是个品德发展的过程,必须符合“他律—自律—自觉—自为”内化成品的形成过程。针对我们这些红色基地资源稀缺的基层学校,如何推进十九大精神进课堂、进生脑?关键要解决几个重点问题:一是课时哪来?专门设课,其它课程咋办?如果不专门设课,融入到哪去?二是如何保证效果?久远的历史故事,难易体会的悲惨现实,上久了,孩子乏味,上少了,理解不深入。怎么办?

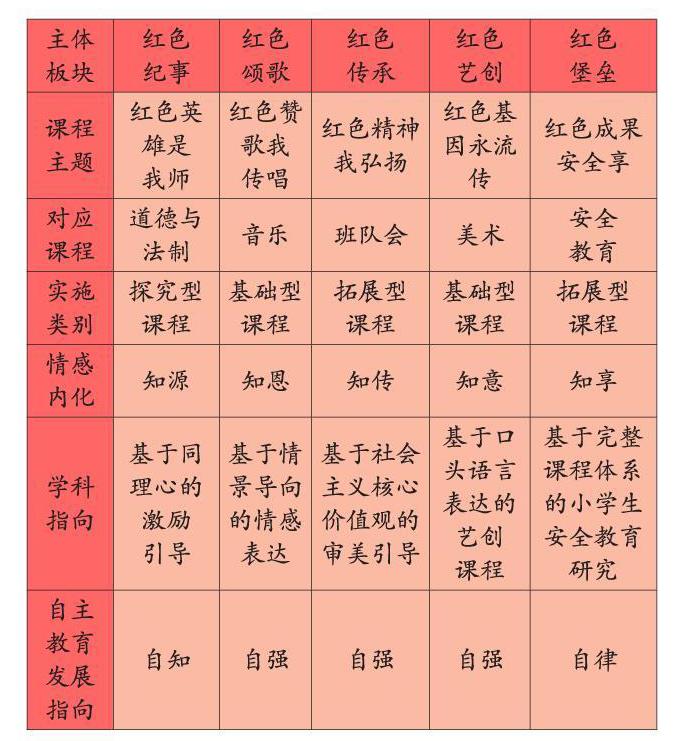

为能有利于教师顺利地实施实践研究,里村人以课题为抓手,结合学校在国学、艺术、少先队等方面已有的基础和课题研究的主体意图进行了有机整合,整体围绕“学党史、知党恩、晓党姓、跟党走”,重点围绕“红色纪事、红色颂歌、红色传承、红色艺创、红色堡垒”五大板块开展研究,通过系统化的学习与营造,让学生做到知行合一、内化成品、心中有信仰、脚下有力量。

1.课程定位:打破传统“机械地、有艺术地传授”,回归红色教育课程的根本——弘扬乐观的革命主义精神和对共产主义的坚定信念,而它的形成必然是个品德发展的过程,必须符合“他律—自律—自觉—自为”内化成品的形成过程。

2.课程性质:不仅遵循逻辑顺序,更得遵循心理顺序,在实施中要更加关注由学科化课程向生命化课程、由巨像的形体参与型学科化课程向抽象的沉浸式情感体验化课程的转移。

3.课程板块

外输(阅读感观、图文并茂、以事动人)

内塑(心境再现、情感体验、以情感人)

内生(激发同理、启智明理、以志激人)

外践(知红明礼、扬红润德、以德示人)

4.课程使用:为保障不影响原始基础课程,又能系统且灵活有趣地将党建课程融于学生日常学习中,我们将每个课程定上下两册,每册12课,分6个级选用,每个级每学期选2课,5个课程,即有10课内容,相互不影响,又彼此呼应。

三、践行

有了方向,有了着力点,如何去落实与推动开展,我们重点在三方面下功夫:

1.讲史实、讲事实,讲好身边“红色故事”

江门市,约形成于14世纪元末明初,至今已有600多年的历史,因毗邻港澳,华侨众多,海外联系广泛,是中共广东党组织开展革命斗争的重要区域之一。新民主主义革命时期,江门五邑一直是中共粤中党组织领导机关的主要驻地和重点活动地区,是一片独具“侨味”的红色土地,无论是支持孙中山“筹建革命组织、提供革命保障”倾家纾难的新会旅港富商李纪堂、“杰出革命之母”恩平华侨唐琼昌,还是“开展宣传活动、为革命呐喊助威”的台山籍华侨伍盘照、黄三德,均为我等后辈学习楷模,也是我们的课程素材来源。

习近平总书记指出:“讲故事就是讲事实、讲形象、讲情感、讲道理,讲事实才能说服人,讲形象才能打动人,讲情感才能感染人,讲道理才能影响人。”地方文化不仅蕴含思政课程的重要资源,也涵盖道德养成的现实素材。为此,我们特意查阅大量史实、走进红色松岭、走进三堡村、走进江门市党史办,广泛收集素材,为课程编写提供了大量素材。

2.讲情感、讲体验,唱好经典“红色歌曲”

俗话说:“拘旧方不可疗新疾,居夏日不可御冬裘。” “红色故事”具有一定的年代感和距离感,学生很难体会到革命战斗时期斗争的残酷性,很难想象革命先辈们所经历的艰苦岁月,对革命先烈的英雄事迹、革命精神更多的停留在书本和教材的文字描述上。如何让学生去领会“砍头不要紧,只有主义真;杀了夏明翰,还有后来人”“乌云总有一日散,共产东方出太阳”这等坚如磐石的革命信念?如何让学生真切地体验“没有共产党就没有新中国”的革命豪迈?我们通过一首红色歌配一部红色影片的方式,带领学生们在影片中感受革命的悲壮与烈士的不朽,然后在进行歌曲的学习,此时的他们,不再只是歌词的倒背如流,不再只是旋律的慷慨激昂,更多地转化为内心的认同与坚毅。

3.讲融合,讲方法,搭好课程“红色舞台”

万事开头难,再好的课程都需要落地,课程的落地更需多样的呈现,如何开启党建红色课程的大门,我们的做法是:学习和借鉴党的优秀理论成果,结合“让一部分人、一部分地区先富起来”“集中力量办大事”这一重要思想法宝,在充分考量师资队伍、课程难易程度、重要节点等多方因素后,我们果断决定让《红色颂歌》先行先试,并集中学校力量重点推出“纪念新中国成立70周年‘争当小小追梦人歌咏活动暨党建课题阶段性成果展演”,并以此为契机和模板,推动其它四大课程的研发。

如何推动新时代小学“思政课程”走向“课程思政”?我校的做法是:以红润德,蒙以养正;讲好红色故事,唱响红色经典,以跌宕起伏的情节吸引人、以真情实感的讲授感染人、以形式多样的载体锻造人,教育学生立鸿鹄志,做奋斗者,将红色火种播进一代代年轻人的心中,为坚持和发展中国特色社会主义提供坚强精神支撑。而这,我们一直在路上。

参考文献

[1]习近平.用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,贯彻党的教育方针落实立德树人根本任务[N].人民日报,2019-3-19.

[2]高德毅,宗爱东.课程思政:有效发挥课堂育人主渠道作用的必然选择[J].思想理论教育导刊,2017(1)

[3]习近平.坚持正确方向创新手法手段,提高新闻舆论传播力引导力[N].人民日报,2016-2-20.