观察减少普外科患者术后疼痛的干预性护理措施

2020-06-24王楠楠

王楠楠

(东南大学附属中大医院江北院区,江苏 南京 210048)

术后疼痛是每一个采取普外科手术治疗以后均会存在的一种症状,大部分存在相关症状的患者,都是由于在手术操作以后由于缝线操作导致患者出现伤口肿胀,从而出现持续性、剧烈的疼痛感,患者出现失眠、焦虑以及食欲不振等症状,对患者机体恢复产生不良影响[1]。

1 资料与方法

1.1 一般资料

我院选取2017年05月~2019年05月在我院接受手术治疗的普外科患者的100例患者,根据抛硬币法将100例研究对象均分为观察组(n=50)和对照组(n=50),其中对照组男女比例为28:22,年龄39~56周岁,平均年龄(47.50±4.61);观察组男女比例为31:19,年龄43~54周岁,平均年龄(48.5±4.43),对比两组一般资料P>0.05,数据对比无明显差异。

1.2 治疗方法

两组患者均实施药物治疗,对照组在药物治疗基础上实施常规护理,观察组应用护理干预,具体护理措施如下:基础护理:在手术治疗后协助患者采用舒适的体位,进行患者疼痛时间、性质、伴随症状的评估,患者疼痛感最剧烈时一般在麻醉清醒后的24小时最为强烈,在48~72小时之间开始逐渐缓解,如果患者出现持续性疼痛,需要及时寻求原因,及时处理。心理护理:在患者手术治疗前,向患者详细解释实施手术治疗和操作的意义,向患者详细讲解疾病、手术治疗的相关知识,同时向患者介绍手术操作医生以及麻醉情况,同时告知患者出现术后疼痛感的特点以及规律,向患者讲解手术前常规准备,治疗后营养支持以及相关的注意事项,从而降低焦虑、抑郁等负性情绪,改善其心理状态,提高患者在治疗过程中的配合程度[2]。环境护理:为患者营造一个舒适的病房环境,避免患者在康复期间受到不良因素以及条件的刺激,向患者详细讲解疼痛感缓解的方法。镇痛治疗:根据患者的情况进行镇痛药物的合理应用,护理人员应该充分掌握患者镇痛药物的应用方式,介绍药物应用的适应症、毒副作用,评估用药后的镇痛效果,避免出现药物不良反应。根据患者手术操作后的创口大小以及疼痛程度选择合理的镇痛药物和用药方式,严格遵守医嘱,避免患者在治疗期间产生药物依赖性。

1.3 观察指标

对比评价患者实施护理干预前后的疼痛评分,使用视觉模拟评分进行疼痛评估,评分越高表示患者疼痛感越明显。

1.4 数据分析

SPSS 20.0软件处理。%表示计数资料,卡方检验。±表示计量资料,采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

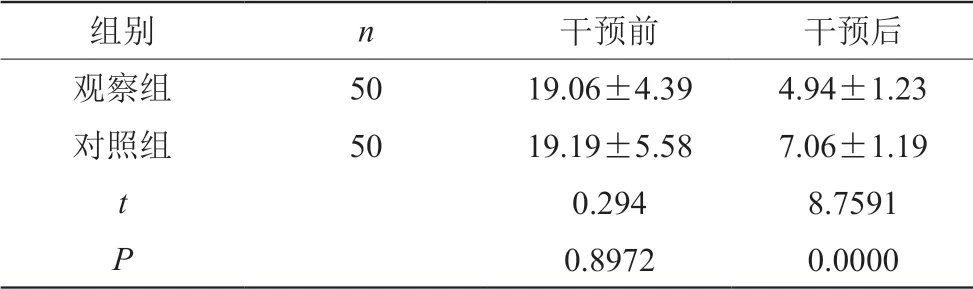

观察组住院时间、手术时间、出血量以及术前等待时间,均优于对照组,P<0.05。见表1。

表1 两组疼痛评分比较(±s)

表1 两组疼痛评分比较(±s)

注:与对照组比较P<0.05

?

3 讨 论

患者在手术操作后存在的疼痛感,在影响患者生活质量的同时,对患者创口的愈合会产生不良影响,甚至对患者家属也会造成不良刺激。术后疼痛感不仅和患者引流管刺激、手术创伤具有密切联系,性格、对疼痛感的敏感度以及心理状态和注意力都是患者出现剧烈疼痛感的主观因素。此外还包括教育、环境以及暗示作用等客观因素。接触患者在手术后存在的疼痛感已经成为了护理干预中的重要内容之一,常规护理措施大多是护理人员按照医嘱常规操作,并未采取相关系统化的干预措施,导致不能有效缓解其疼痛感。

本次研究数据表示:护理干预前,对比评价两组患者疼痛评分P>0.05;实施护理干预后,评价两组患者疼痛评分P<0.05,分析原因如下:实施干预性护理措施通过对患者实施全面性的干预措施,能够有效评估患者的疼痛感,协助医生制定针对性的治疗措施以及护理干预措施,将患者存在的疼痛感缩减至最低范围内,降低由疼痛感造成的而不良影响,能够促使患者实施外科手术后顺利通过术后恢复期,避免患者出现相关的并发症,避免由疼痛感产生的负性情绪,帮助患者积极的配合手术治疗以及护理干预措施,促使患者疾病的快速恢复。

综上所述,在普外科患者采取手术治疗后,针对其存在的疼痛感实施干预性护理措施,在缓解患者疼痛感的同时能够提高患者对疾病、疼痛知识的认知程度,同时能够有效降低焦虑疼痛,能够促进患者手术治疗后快速康复。