基于儿童心理认知的康复景观设计探究

2020-06-23王宜沙王亚宁

王宜沙 王亚宁

摘 要:随着时代的日益发展,康复景观作为一种以康复功能为主题的新兴景观范例广泛出现,儿童康复景观因其特殊性成为康复景观的一个单独分支类型。儿童患者相较于成人,对环境感知和品质需求更为敏感和特殊。文章通过对儿童病患的心理特征及其景观环境需求进行研究,结合国际儿童康复景观的优秀案例,总结其设计手法及语言,将国外的前沿成果引进并与国内实际情况相结合,对儿童康复景观设计的前景进行展望与思考。

关键词:康复景观;儿童患者;心理认知

康复景观是医疗环境中的正能量外部空间,对病患身心的益处良多,许多学者对其理论进行了广泛研究,但针对儿童病患的康复景观研究却非常少。儿童康复景观是特别为一些生理或心理上存在疾病的儿童而专门设计的,具有促进病患恢复健康功能的景观。

一、康复景观理论概述

康复景观的前身是康复花园,随着康复花园功能的不断增强,康复景观就此出现,其定义进一步细化为通过自然或人工景观,以主动或者被动的方式,促进使用者的生理、心理及社会功能等多方面的恢复,并强调重建人的精神情绪与环境的内在联系。康复景观是伴随着医疗空间的发展而出现的,作为辅助患者康复疗养的空间形式,在现今的医院中起着重要作用。

卡普拉夫妇提出康复景观的原则特征,即连贯性、复杂性、神秘感和可识别性、吸引力和兼容性,除此之外,康复景观还必须具备可见性、可达性、熟悉感、安静及舒适、明确、积极的艺术。通过把握康复景观特征的提炼可初步归纳其设计要点,但对于儿童康复景观这一单独分支,需要依据儿童特有的身心特征进行分析归纳。

二、儿童心理认知及相应康复景观设计要素

儿童康复景观是特别为一些生理或心理上存在疾病的儿童专门设计的,具有促进病患恢复健康功能的景观。儿童比成人更具可塑性,又因处于成长期心智不健全变得脆弱,易受外在环境的影响,是更能够从景观的康复功能中受益的群体。

(一)儿童心理阶段认知及环境需求

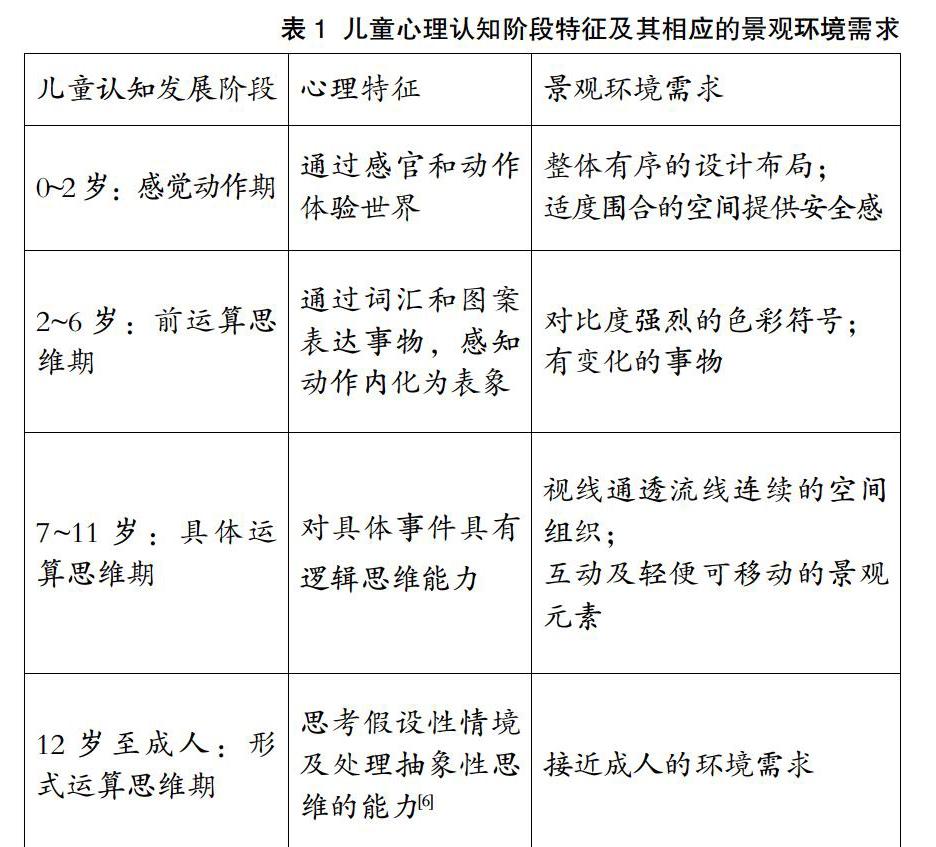

瑞士儿童心理学家皮亚杰的认知发展论明确了儿童心理发展与环境相互作用的发展观。以各个年龄阶段下儿童不同的行为和心理发展特征,结合现有研究初步总结了儿童对环境的相应需求(表1)。

(二)儿童康复景观设计要素

儿童病患对环境的要求更加特殊苛刻,环境的陌生感、声音、气味及治疗过程中的不适会加重儿童的压力,从而导致不利的康复效果与消极情绪行为。实验表明,户外环境尤其是自然环境对人具有舒缓心情及减压的效果,在花园里休息玩耍过的儿童患者更容易表现出积极配合的治疗态度。儿童康复景观主要是以感知为设计出发点,通过五感给予儿童感知思维、行为、情绪上的主被动刺激,利用空间、环境、植物等元素搭配,结合园艺疗法、游戏疗法、记忆疗法达到康复效果。针对儿童病患的特征,结合康复景观设计原则,归纳总结了儿童康复景观必须具备的几点要素。

一是安全性:儿童较成人辨别和控制力较差,因此空间布局及材料选择必须首要考虑安全性。

二是熟悉感:用熟悉的自然或人工元素来缓解儿童病患对陌生环境的心理压力。

三是趣味性:儿童对于非语言形式的信号接受力较强,图像比文字更易吸引其注意力。根据不同年龄段的患儿对场地、活动内容的需求划分多样性空间。

四是兼顾陪护:设计中遵循人性化设计原则,从空间布局到细节设计都兼顾各使用群体(家属、来访者及医护人员)对环境的需要。

五是以自然为本:遵循自然的法则,将阳光、水和植物等自然元素合理纳入康复景观设计中。

三、儿童康复景观案例分析

康复景观是一座结合医疗与自然的全新疗愈场所,也是一门新兴产业。我国对康复花园的研究尚处于初期,通过学习西方优秀案例,可以更切实地了解儿童康复景观的营造手法与设计语言。

(一)安娜·肖儿童研究所

为了尽可能地还原大自然的原始形态,安娜·肖儿童研究所建造了一个源于自然又回归自然的“树屋”主题儿童行为医学研究所。该项目包括支持儿童与看护人互动的病人诊疗室、家长教育和参与的空间以及专门为儿童提供服务的友好空间。

在建筑结构上,研究所的不同功能区间都融入了景观要素,为儿童提供接触自然材料和自然光的途径。贯穿建筑的是一棵12米高的造型奇特的仿真树,从一楼一直延伸到三楼,既还原了场地上的原有树木,也巧妙地将自然元素融入医疗环境。整个建筑如同一棵有生命力的树木,核心系统是承载所有交通的树干,各个功能区就是树枝,向外探出的平台引入阳光,让患者能享受到近处的公园和远处的群山。这一设计把康复花园整合为建筑环境内的一部分,为医疗环境设计提供了新思路。为保证不同需求的患者均可获得舒适的就医体验,建筑主体的三个楼层分别设计成代表森林的三个层次(地面、下层植被和树冠),同时利用起伏的场地设计两个专用通道:一个用于患者日常的就医访问,另一个用于自闭症或其他行为疾病患者的通行。

设计深入了解使用者身心特征,为患儿提供心灵放松的空间,以减少压力,促进康复。公共区域广泛运用二维和三维艺术以促进患儿康复,彩色的艺术品装置悬挂在中庭,蝴蝶、甲虫和昆虫的图案打印在装饰面板上,每个诊室定制的动物图标,与公共空间的标识物和艺术品、整体外观设计和建筑结构完美结合。候诊室的空间采用了柔和的灰棕色调,并铺设了柔软的地毯,舒适的环境可以减少患儿的焦虑。除此之外,位于建筑天台的屋顶花园也组成了治疗环境的一部分,每周的表演活动和体育锻炼在此进行,给住院的儿童创造了一系列互动环境来缓解压力,达到促进康复的目的。

(二)莱加希伊曼纽尔儿童医院

莱加希伊曼纽尔儿童医院的儿童花园是医院建筑围合的庭院花园,其主要设计特点是植物的丰富多样、景观小品的应用以及空间的划分。

儿童较成年人对于感官刺激更加敏感,對于事物的好奇心和探索精神也更为强烈,这些需求都可以通过丰富的植物与多样有趣的景观小品来满足。花园入口处设有孩童玩水的雕塑水景,生动的造型鼓励儿童与之互动。设计者在花园空间中设置了多样奇特的景观小品,大量童话和动植物相关的雕塑形象为空间添加了新鲜感和趣味性。这座花园内植物品种十分丰富并且搭配有致:小径两边种有与儿童身高相符的草木,便于儿童与植物间的互动;花木前都配有拉丁文及英文的名牌、植物属性的简介,更增加了教育意义;种植台里有许多生菜、番茄等可食植物,丰富了儿童患者的味觉感官。

儿童康复花园的设计不仅需要考虑儿童患者的个体需求,也要满足陪同者的需求,这些使用者包括患儿的家人和医护人员等。设计者巧妙地利用植物设计划分出尺度大小多样的公共和私密空间。花园的中心是一块草坪,为各种活动和聚会提供了开敞的公共空间。沿着花园的环形小径,来访者会经过由种植台或灌木围合成的半封闭子空间,那里摆放的座椅为个人或小家庭提供休憩功能。花园小径是轮椅可及的硬质铺地,富有变化的铺装表面和坡度帮助患儿重新学习平衡和行走。为了保护花园中使用者以及病房和诊疗室中患者和医护人员的私密感,但又不完全屏蔽身处建筑中人们的视线,设计者在有窗户的建筑外墙前有选择性地种植了低矮的树木。花园内设有大型凉棚,为使用者遮阳避雨,寒冷的冬天,活动可以在宽敞的走廊中进行,儿童患者同样可以透过与他们视线平行的窗户观赏花园景色。

四、结语

通过将康复景观理论及儿童心理特征分析结合案例实证,发现儿童康复景观设计并无固定的风格形式,设计核心识基于患儿的需求与治疗过程,关注患儿的身心健康。儿童康复系统具有特殊性、专一性和依赖性,因儿童自身免疫系统尚未发育成熟,对环境的要求更加特殊,因此康复景观设计应考虑其使用机制。儿童康复景观设计需要基于儿童的感知和行为特征,分析在地环境的康复特质,结合人性化设计原则,充分引入自然元素,改善患儿治疗环境,从而达到治愈目的。在借鉴国外优秀案例的同时,更需结合本国国情,因地制宜,努力打造有针对性且具有中国特色的儿童康复景观,这是当下值得重视的问题。

参考文献:

[1]曹媛.基于康复性条件下儿童医院景观设计方法研究[D].长安大学,2015.

[2]范婷,黄春华.园艺疗法在景观设计中的应用探析[J].美与时代(城市版),2017(6).

[3]苏亚萍,洪艳.康复性花园景观装饰艺术形式研究与探讨[J].设计,2018(21).

[4]KAPLAN S,KAPLAN R.The experience of nature:a psychological perspective[M].Cambridge,UK:Cambridge University Press,1989.

[5]穆尼.康复景观的世界发展[J].陈进勇,译.中国园林,2009(8).

[6]江婉玉.基于儿童心理学的儿童医院内部空间研究[D].东北林业大学,2014.

[7]刘尔希.基于循证理论的社区卫生服务中心适幼性模块研究[J].南方建筑,2018(4).

[8]孙晶晶.注重心灵感知的儿童康复景观设计[J].中国园林,2016(12).

[9]邵仁杰,吴少華.园艺疗愈景观系统及要素属性分类研究[J].绿色科技,2018(1).

[10]陈晨.基于感知的儿童康复景观设计研究[J].艺术科技,2017(7).

作者单位:

中南大学