我国乡村旅游重点村禀赋类型与空间分布研究

2020-06-23魏中胤仇方道

沈 山,魏中胤,仇方道

随着国家乡村振兴战略深入推进,全国乡村旅游重点村建设全面启动。乡村旅游重点村在促进乡村旅游高质量发展、优化乡村旅游供给、满足城乡居民美好生活需要等方面有重要作用(1)文化和旅游部办公厅、国家发展改革委办公厅2019年6月6日印发《文化和旅游部办公厅 国家发展改革委办公厅关于开展全国乡村旅游重点村名录建设工作的通知》(办资源发[2019]90号)。。2019年6月,国务院印发《关于促进乡村产业振兴的指导意见》,指出要优化乡村休闲旅游业,培育一批美丽休闲乡村、乡村旅游重点村,建设一批休闲农业示范县。为落实国家战略,国家文化和旅游部、国家发展改革委同年7月公布了第一批共320个全国乡村旅游重点村名录。

在乡村振兴战略背景下,乡村旅游重点村的设立是我国乡村旅游理论与实践发展新阶段的体现。我国乡村旅游的研究始于20世纪80年代末,早期研究主要集中于乡村旅游的概念与内涵(2)肖佑兴,明庆忠,李松志.论乡村旅游的概念和类型[J].旅游科学,2001,(3).、乡村旅游的开发与发展(3)郭焕成,韩非.中国乡村旅游发展综述[J].地理科学进展,2010,(12).、新农村建设等方面。2014年以后,随着美丽乡村建设的推进,国内关于乡村旅游的研究热度激增,旅游产业与融合发展(4)钟家雨.旅游业与城镇化协同发展研究[D].武汉:中南大学,2014.、乡村振兴与旅游扶贫(5)王慧.旅游扶贫背景下乡村旅游开发模式的研究[J].中国农业资源与区划,2017,(3).、美丽乡村建设(6)李创新.美丽乡村:乡村旅游2.0与美丽中国战略的关键[J].旅游学刊,2016,(10).等与国家政策息息相关的领域成为热点。在全国乡村旅游重点村批设之前,国家多部委和地方政府对设立乡村旅游示范单位进行了探索。2010年,农业部和国家旅游局开始培育全国休闲农业与乡村旅游示范县,山东、贵州、陕西、甘肃、山西等省先后设立省级乡村旅游示范点(村)。乡村旅游示范单位的设立对旅游扶贫以及促进乡村旅游持续健康发展起到了重要作用。随着学界和政府对乡村旅游认识的不断深入,乡村旅游逐渐被纳入到国家政策范畴,作为我国乡村旅游发展的重要实践,乡村旅游重点村相较于普通旅游村更加符合文化和旅游发展方向,其资源开发和产品建设水平更高,具有典型示范和带动引领作用。推动乡村旅游重点村的建设是促进乡村一、二、三产业融合发展的有效路径是实施乡村振兴战略的重要推力。

现阶段关于乡村旅游示范单位以及重点村的研究较少,缺乏对乡村旅游重点村的旅游资源禀赋价值及空间分布特征的总结。论文通过对320个全国乡村旅游重点村的旅游资源禀赋逐一调研,运用最邻近点指数、泰森多边形、不平衡指数、地理集中指数、核密度分析及地理联系率等方法,阐释其在国土空间上的分布特征及影响布局的因素,为乡村旅游的发展及下批次乡村旅游重点村的创设提供理论参考。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

选取文化和旅游部、国家发展改革委公布的320个全国乡村旅游重点村为研究对象,通过Google earth获取研究对象的空间数据,运用ArcGIS空间分析工具分析全国乡村旅游重点村的空间分布特征。区域经济、人口、AAAAA级景区等数据来源于国家统计局、文化和旅游部官网(截止2019年6月),地形、居民点、公路等数据来源于北京大学地理数据平台、中国科学院资源环境数据云平台。

(二)研究方法

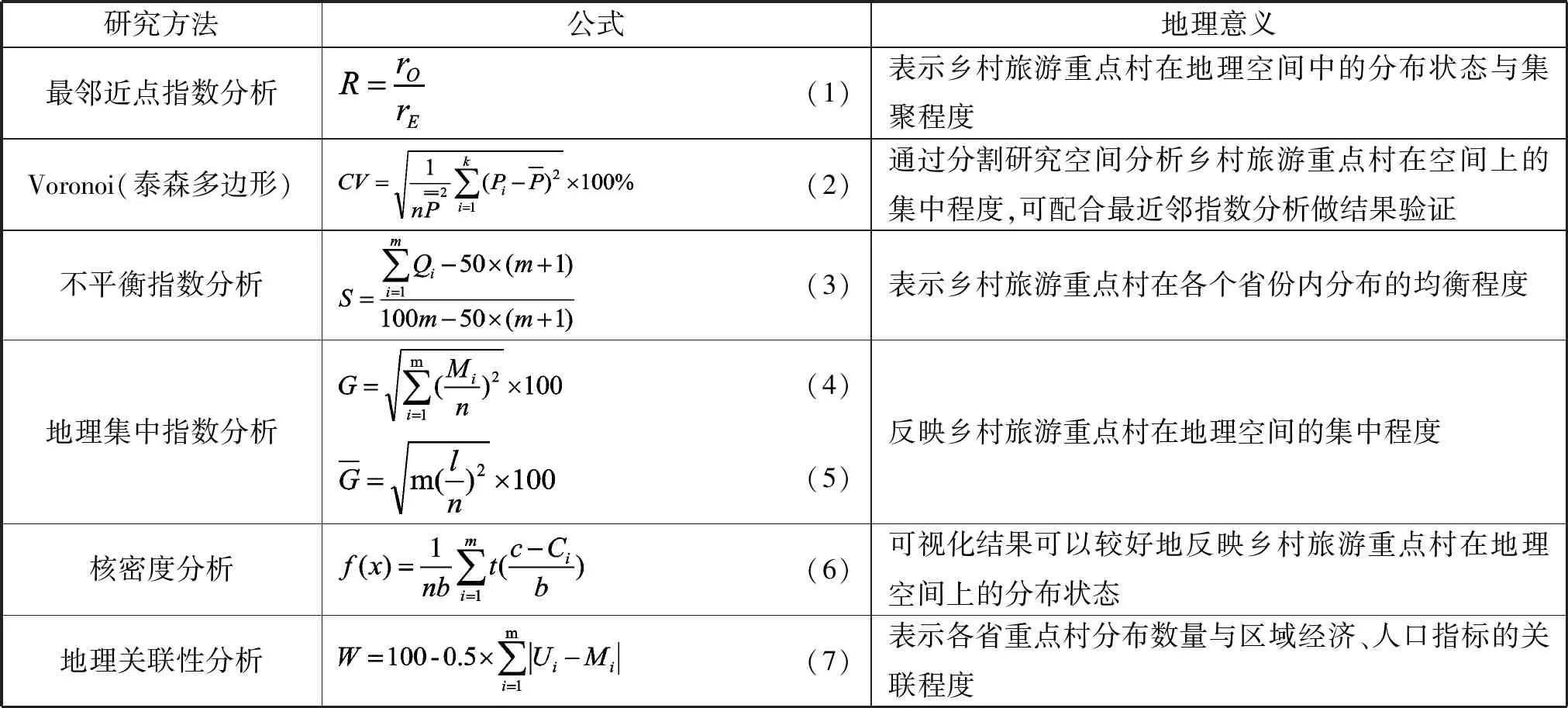

分析方法主要是通过最邻近点指数分析、泰森多边形、不平衡指数分析、地理集中指数分析、核密度分析及地理关联性分析等进行综合研究(表1)。

表1 研究方法及地理意义

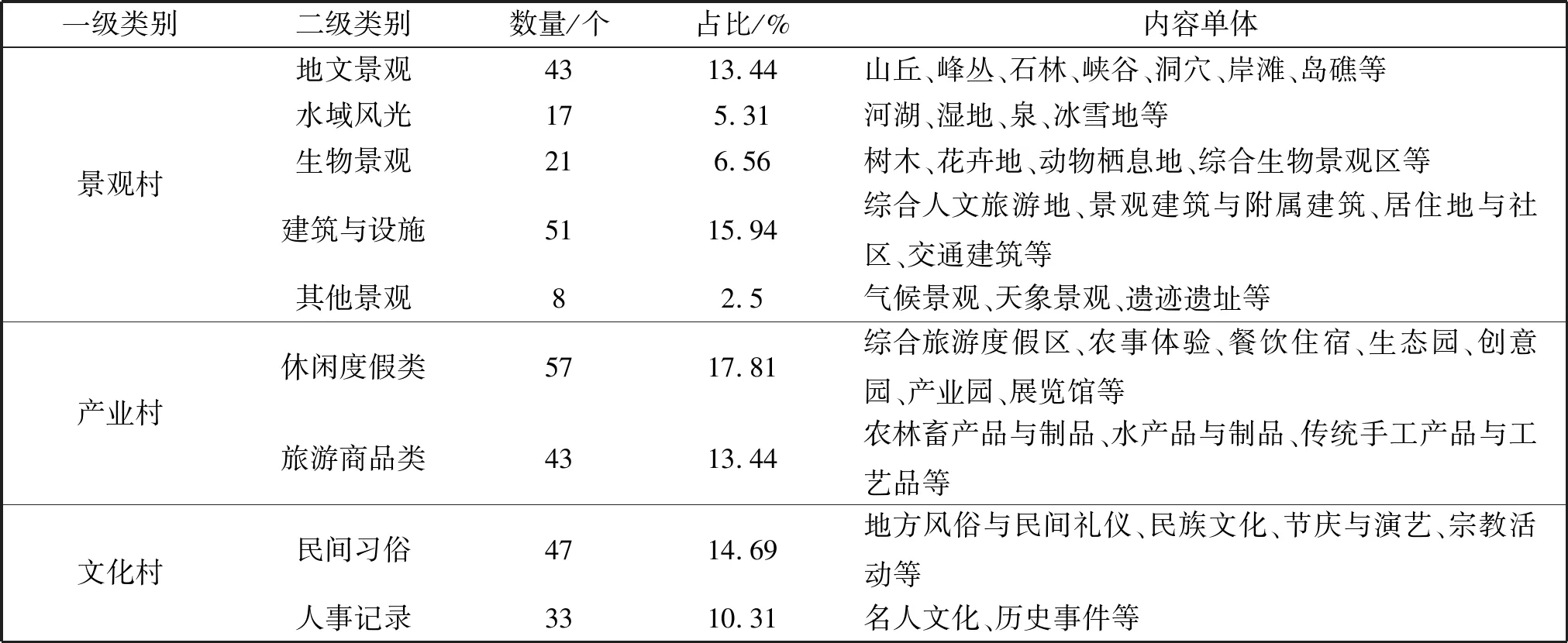

二、我国乡村旅游重点村资源禀赋类型

产业兴旺是解决农村问题的前提,农村产业的发展离不开农业农村资源。根据《文化和旅游部办公厅 国家发展改革委办公厅关于开展全国乡村旅游重点村名录建设工作的通知》,重点村要有文化和旅游资源禀赋价值和核心吸引力,有科学的发展规划,有特色旅游产品,有可推广复制的经验,其核心在于“文化和旅游资源富集、旅游产品特色明确”。乡村旅游要为游客提供与城市旅游不一样的新奇感受应根植于当地的资源禀赋中,深度挖掘自身的资源价值。通过对320个全国乡村旅游重点村的旅游资源禀赋逐一分析,参照2003年国家旅游局提出的《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2017),并结合学界的相关研究(7)杨振之.论度假旅游资源的分类与评价[J].旅游学刊,2005,(6).,可以将乡村旅游重点村分为产业村、景观村、文化村3个一级类别,下设9个二级类别(表2)。

景观村一般具有人文景观和自然景观的禀赋,通过科学的规划与开发重点发展观光性旅游,以其景观广袤、雄伟、高大、深远、奇异等特点对游客形成较强的视觉冲击力。产业村以特色旅游产品和商业产品为吸引物,注重游客游览过程中的参与和体验。文化村要求当地村镇在地方民俗、历史典故、民族风情、宗教文化等方面具有特色,随着经济社会的发展,传统文化与现代文化相交融,文化村在寻求特色和差异中进行文化创新将是发展的一个趋势。

在乡村旅游重点村的三个类型中,景观村所占比重最大,为43.75%,乡村旅游重点村的旅游资源以人文景观和自然景观为主,乡村固有的特色景观为这一类型的乡村旅游重点村创建创造了良好的基础。产业村占总数的31.25%,越来越多游客认同旅游产品和商业产品为产业村的创建提供了契机。文化村占总数的25%,随着国内文化保护意识的觉醒,村镇尺度的传统文化得到了保护、传承和发扬,乡村文化旅游快速发展。基于旅游资源禀赋和产业发展的差异性,对320个全国乡村旅游重点村进行类型划分并探讨布局规律。

表2 乡村旅游重点村的禀赋类型及资源特色

三、我国乡村旅游重点村的空间分布

(一)空间分布态势

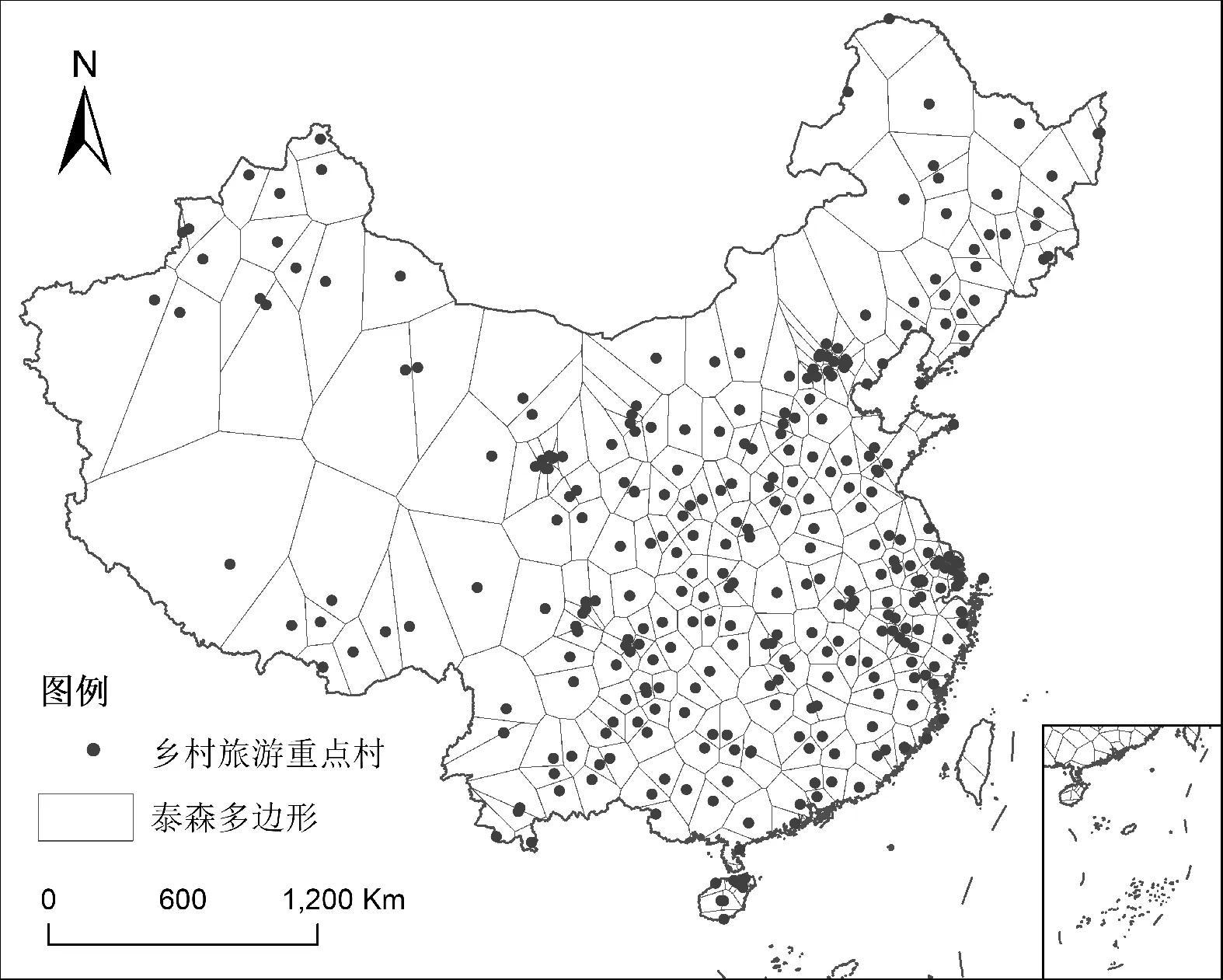

图1乡村旅游重点村泰森多边形图

经式(1)测算,乡村旅游重点村空间分布的最近邻比率R=0.8551,标准差Z=-4.9591、概率P=0,通过1%显著性水平检验。乡村旅游重点村实测距离为73.87千米,预期距离为86.39千米,呈集聚状态分布,但集聚程度不强。绘制乡村旅游重点村泰森多边形图(图1),计算得出平均每个多边形面积为3.0275平方千米,标准差为5.5960,CV值约为185%(式2),大于64%,验证了全国乡村旅游重点村空间布局呈集聚状态分布。进一步探究各类乡村旅游重点村的空间布局,测得景观村、产业村、文化村的最近邻比率分别是0.8610、0.8652、0.8577,数值检验有效,三类乡村旅游重点村最近邻比率相近,在空间上均呈现弱集聚态势。

(二)空间分布均衡性

由乡村旅游重点村在各省分布的数量,计算出各省重点村所占比重和累计百分比(表3)。 经式(3-5)测算出整体及三类乡村旅游重点村的不平衡指数、地理集中指数以及理想状态下地理集中指数(表4)。乡村旅游重点村不平衡指数相对较低,乡村旅游重点村在各省均有分布,各省均积极响应乡村旅游重点村的创建。地理集中指数与理性状态下的差值可以反映乡村旅游重点村的空间集中程度,乡村旅游重点村的差值为0.3468,相对较小,空间表现为弱集中状态。在三类乡村旅游重点村中,产业村的不平衡指数和地理集中指数理想差值最高,文化村次之,景观村最弱,反映出产业村的集聚程度大于文化村大于景观村。

表3 各省乡村旅游重点村分布数及累计百分比

表4 乡村旅游重点村均衡性指标测算

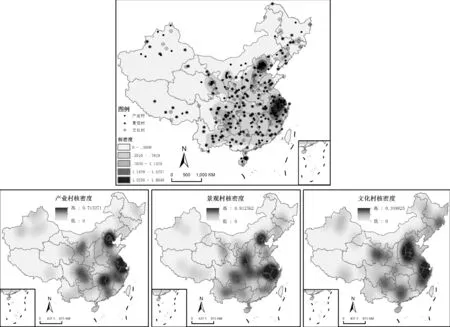

(三) 空间分布密度

利用ArcGIS软件对全国乡村旅游重点村进行核密度分析,可以看出全国乡村旅游重点村在我国国土空间分布上东南密西北疏,呈现出“三极多区”的态势:中东部密集区域形成了3个较大的集聚区,即以北京为中心的京津冀集聚区,以上海、苏南、浙北、皖西为中心的长三角集聚区,以重庆为中心的川渝贵集聚区,此外乡村旅游重点村在青海东部、陕西南部、湖南东部、山东中部等地区集聚程度较高,形成了次级集聚区(图2)。

这三类乡村旅游重点村也有明显的集聚区:景观村自东北至西南分别有京津冀、陕西、川渝、云南等多个聚集点构成一线,自西向东有湖北、江浙皖等聚集点构成一线,呈“T”字形空间格局;产业村主要分布在京津冀、江浙沪皖、湘东赣西粤北、川渝、甘宁等地区,“集点成区,连区成片”呈环形片区状结构分布;文化村的空间分布也有“集点成区”的特征,三个主要片区分别为京津冀鲁——江浙沪皖片区、川渝贵——桂东粤西片区、青甘宁片区,三个片区相连,呈开口环类“U”形结构分布。

四、我国乡村旅游重点村空间分布的影响因素探讨

(一) 国家政策因素

国家一直高度重视农业、农村、农民问题,随着乡村旅游和旅游扶贫在我国推进乡村振兴战略中的作用日益凸显,设置一批乡村旅游示范单位成为必要,乡村旅游重点村即是代表之一。2019年6月文化和旅游部、国家发改委发布《关于开展全国乡村旅游重点村名录建设工作的通知》,通知指出全国乡村旅游重点村在文化和旅游资源、自然生态、乡村民宿、旅游产品、基础设施、公共服务和带动就业致富等方面有着遴选标准,各省推荐名额在15个以内,推荐名单适度地向“三区三州”等贫困地区倾斜。严格的遴选标准使乡村旅游重点村在空间布局上存在分异特征,各省推荐名额的控制和向贫困地区倾斜的原则兼顾了乡村旅游重点村空间布局的均衡性,总体来看,国家部委的批设政策有利于全国乡村旅游重点村在空间上呈现弱集聚态势。

图2 乡村旅游重点村核密度分析

(二)经济与人口因素

从核密度分析可知,全国乡村旅游重点村在我国东部经济发达、人口密集的地区集聚分布,推测乡村旅游重点村受经济、人口因素影响较大。通过式(7)测算了乡村旅游重点村与地区经济、人口的地理联系率分别为72.0353、77.6536,数值较高,验证了乡村旅游重点村的空间分布受经济、人口影响的推测。进一步测得产业村与经济、人口的地理联系率为69.2437、72.0458,景观村与经济、人口的地理联系率为70.6011、74.8351,文化村与经济、人口的地理联系率为65.3279、71.7148,三类乡村旅游重点村与经济、人口的联系率均高于65,表明各类乡村旅游重点村的空间分布均受经济、人口因素的影响。相较于经济因素而言,乡村旅游重点村的空间布局与人口因素关系更为密切,景观村空间布局与经济、人口的联系均高于产业村和文化村。

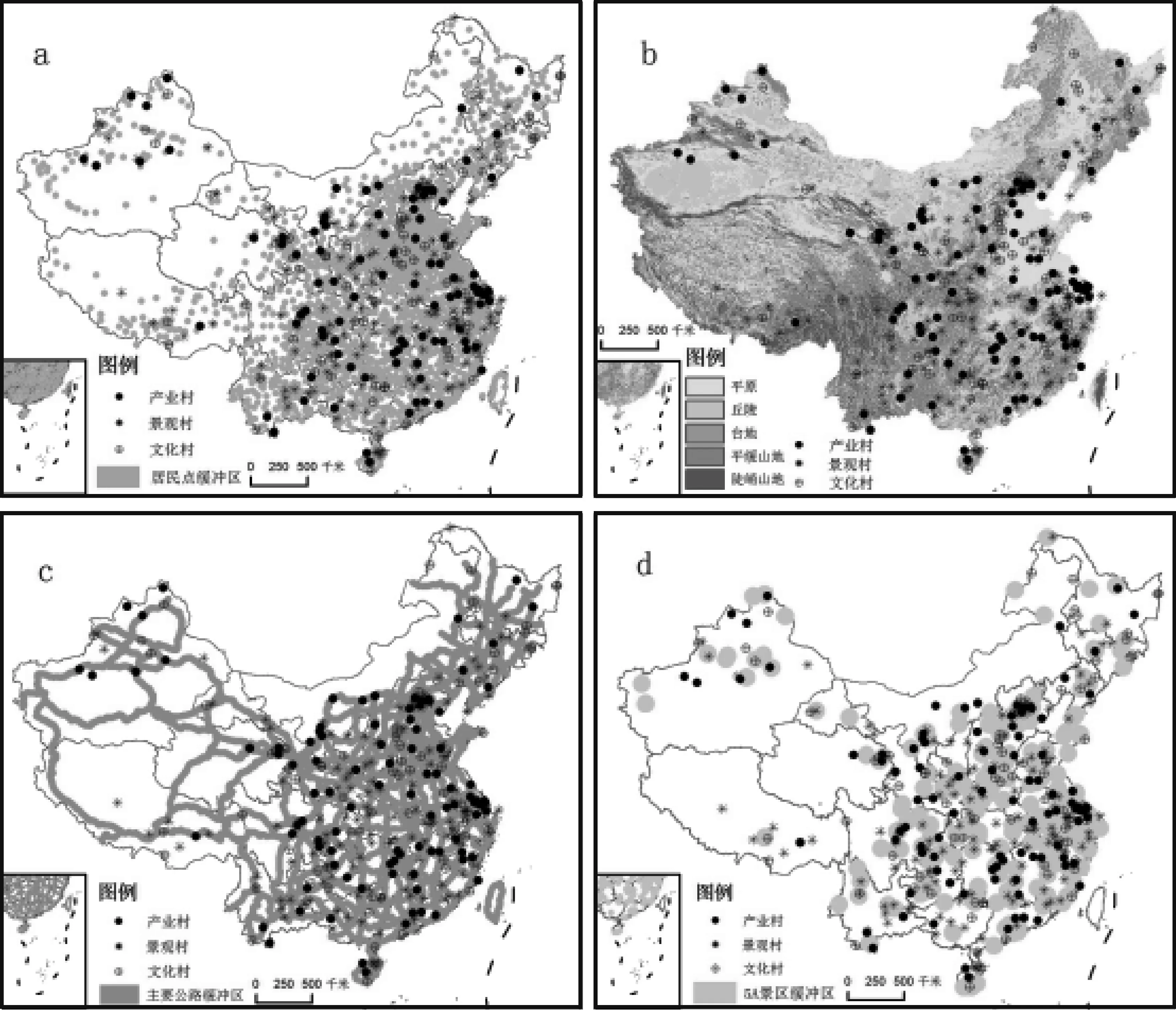

居民点是人们生活和劳动的场所,是乡村旅游重点村游客来源的重要市场。对我国县级以上居民点做30千米缓冲区分析(图3,a),共259个乡村旅游重点村在缓冲区范围内,占总体81%,在三类乡村旅游重点村中,位于缓冲区内的产业村占比86%,景观村占比81%,文化村占比78%。居民点对乡村旅游重点村的空间布局有重要影响,在三类乡村旅游重点村中,产业村与居民点的联系最为密切。

(三)地形与交通因素

我国地形地貌种类丰富,对区域景观形成、社会经济发展、交通联系和文化交流有较大的影响。绘制我国地形地貌与乡村旅游重点村的叠加图(图3,b)可以看出乡村旅游重点村在丘陵、平缓山地及两种地貌交叠处分布密集,这些地区地理环境相对独立,景观别致,地域文化独特,成为乡村旅游重点村独特的旅游资源。在低海拔的平原地区,平坦的地形尽管有利于经济社会的发展,但景观和文化的趋同性也使乡村旅游重点村开发的特色难以凸显,布局优势并不明显,而在大起伏的山地,地势险峻,人口稀疏,通达性差且难以开发,乡村旅游重点村分布稀少。在三类乡村旅游重点村中,景观村和文化村主要布局在丘陵和平缓山地,注重乡村旅游开发中景观和文化的独特性,产业村多分布在海拔较低、经济技术发达的丘陵和平原地区,更加依托居民点,重视市场因素。

交通通达性对旅游产业的发展至关重要,公路是村镇的主要运输方式,分析全国主要公路的分布对探讨乡村旅游重点村的空间布局有重要意义。建立全国主要公路的30千米缓冲区(图3,c),有247个乡村旅游重点村位于缓冲区内,占比77%,产业村、景观村和文化村在缓冲区内的占比分别为84%、76%、74%,全国主要公路与乡村旅游重点村的空间布局关系密切,对产业村的空间分布影响尤为重要。

图3 乡村旅游重点村影响因素图

(四)景区与文化因素

通过研究320个乡村旅游重点村的旅游资源禀赋,发现许多重点村的旅游发展依托高级别景区,如本溪市同江峪村、台州市下叶村、宁波市滕头村、黄山市宏村等依托国家5A级景区,宣城市查济村、安庆市梅河村、上饶市栗木坑村、崇明区仙桥村等依托国家4A级景区,而蓟州区常州村、阳泉市娘子关村、呼伦贝尔市室韦村等则将自身打造成国家3A或2A景区来吸引游客。高级别景点可以有效促进乡村旅游重点村的发展,从高级别景点引流或者做旅游配套服务是乡村旅游重点村快速发展的重要手段。为进一步研究高级别景点对乡村旅游重点村空间布局的影响,绘制了国家5A级景区80千米缓冲区(图3,d),共205个乡村旅游重点村位于缓冲区内,占比64%,位于缓冲区内的产业村、景观村、文化村分别占比68%、62%、65%,体现了高级别景点对乡村旅游重点村有较大影响的结论。

文化是乡村旅游的灵魂,乡村旅游是文化的载体。结合王会昌、吴必虎(8)吴必虎.中国文化区的形成与划分[J].学术月刊,1996,(3).对文化分区的研究,可将我国文化区划分为东部农业文化区和西部游牧文化区两部分,文化区下分文化亚区,文化亚区又分若干文化副区。叠加三类乡村旅游重点村核密度与我国文化分区,发现产业村主要分布在燕赵、淮河流域、吴越、荆楚、鄱阳、黄土高原、巴蜀等文化副区内;景观村主要分布在燕赵、吴越、黄土高原、巴蜀等文化副区内;文化村主要分布在西南少数民族文化亚区及燕赵、中原、吴越、黄土高原、巴蜀、关东、岭南等文化副区内(图4)。

A东部农业文化区 B西部游牧文化区 Aa传统农业文化亚区 Ab西南少数民族文化亚区 Ba蒙新草原—沙漠游牧文化亚区 Bb青藏高原游牧文化亚区 Aa1关东文化副区 Aa2燕赵文化副区 Aa3黄土高原文化副区 Aa4中原文化副区 Aa5齐鲁文化副区 Aa6淮河流域文化副区 Aa7巴蜀文化副区 Aa8荆楚文化副区 Aa9鄱阳文化副区 Aa10吴越文化副区

Aa11岭南文化副区 Aa12海峡两岸文化副区 Ba1内蒙古文化副区 Ba2北疆文化副区 Ba3南疆文化副区

图4乡村旅游重点村核密度与文化区图

总体来看,我国乡村旅游重点村主要分布在东部农业文化区内,集中分布在燕赵、吴越、巴蜀、淮河流域、黄土高原、荆楚、齐鲁等几个文化副区。我国东部农业文化区是全国经济、政治、文化的重心,人口稠密,开发完备,历史悠久,文化底蕴深厚,具有设立乡村旅游重点村的优良基础。西部游牧文化区具有特色显著的少数民族文化和风格稀奇的自然景观,但经济较落后,人口稀疏,交通等基础设施相对落后,虽具有较大的开发潜力,但现阶段还没有形成显著的乡村旅游重点村集中区。

五、研究结论与相关建议

(一) 研究结论

1.我国乡村旅游重点村旅游资源类型丰富,基于旅游资源的开发特征可将320个全国乡村旅游重点村划分为3个一级类别和9个二级类别。在三个一级类别中,景观村、产业村、文化村所占的比例分别为43.75%、31.25%、25%。呈现出资源禀赋首选的特征,尤其是突出自然资源景观特色。

2.我国乡村旅游重点村的空间分布呈现弱集聚的态势,不均衡程度较低,在国土空间上总体东南密、西北疏,空间布局呈“三极多区”格局:形成了京津冀、长三角和川渝贵三个集聚中心,并在青东、陕南、湘东、鲁中等地区形成多个次级集聚区。从乡村旅游重点村类型来看,景观村呈“T”字形格局分布,以京津冀、陕西、川渝、云南为一线,湖北、江浙皖为一线;产业村的集聚程度较景观村和文化村强,空间布局以京津冀、江浙沪皖、湘东赣西粤北、川渝、甘宁等地区为聚集点,多极相连呈环形片区状分布;文化村呈开口环类“U”形结构分布,三个主要片区分别为京津冀鲁——江浙沪皖片区、川渝贵——桂东粤西片区、青甘宁片区。

3.全国乡村旅游重点村的空间布局受国家批设政策、经济、人口、居民点、地形、交通、景区等因素的影响,且与这些因素为正相关联系。乡村旅游重点村分布也与区域文化有关,主要分布在东部农业文化区内,集中分布在燕赵、吴越、巴蜀、淮河流域、黄土高原、荆楚、齐鲁等几个文化副区。相较于其他类型乡村旅游重点村,产业村更加倾向分布在居民点密集,低海拔的平原和丘陵,交通发达,有高级别景点依托,以燕赵、淮河流域、吴越、荆楚、鄱阳、黄土高原、巴蜀等文化副区为主的地区;景观村更加倾向分布在经济发达,人口密集,丘陵和平缓山地地形,以燕赵、吴越、黄土高原、巴蜀等文化副区为主的地区;文化村更加侧重分布在丘陵和平缓山地地形,以西南少数民族文化亚区及燕赵、中原、吴越、黄土高原、巴蜀、关东、岭南等文化副区为主的地区。

(二)相关建议

1.创建乡村旅游重点村包括设立和后续培育两个步骤,批设重点村名录仅是创建工作的开始,有效的培育和管理才能保证乡村旅游重点村发挥典型示范和带动引领作用,作为后续培育保障,文化和旅游部将在旅游规划、人才培养、宣传推广、投资融资等方面给予支持。创建乡村旅游重点村大的政策环境向好,但乡村一级位于我国城乡体系的末端,经济技术落后,人才匮乏,资源流动性差,较难在区域形成有效吸引力和竞争力。2019年7月,中国农业银行决定5年内提供1000亿元信用贷款支持乡村旅游重点村发展,为保障重点村的培育迈出了第一步,但这还远远不够。旅游项目的规划和建设,旅游产品的开发和推广,人才、技术的引进,先进管理经验的学习,资金的落实与使用等,是建设乡村旅游重点村的重要元素,从起步到成熟再到担当起预设的职责还有较长道路要行走,诸多问题要解决,而这些都需要政策的快速落实和相关部门的有效协调。

2.已批设的乡村旅游重点村的空间分布与经济、人口、居民点、地形、交通等因素有正向联系,这些地区往往较为发达,而乡村旅游重点村具有旅游扶贫的内在属性,是乡村振兴战略的重要推力,下一批乡村旅游重点村设立应加大向贫困地区倾斜,重点关注人口密集和旅游资源独特的贫困地区。现阶段乡村旅游重点村的旅游产业同质化较为严重,产业村多发展民宿、采摘、农家乐等,朝园区度假的方向发展,景观村和文化村在产业、景观、旅游产品、旅游模式等方面也具有趋同性,同质化既表现在重点村之间存在无序竞争,也表现在村内同业者的无序竞争。乡村旅游重点村应根植于当地的资源禀赋,深挖旅游资源,创新特色旅游产品,打造旅游产业的“一村一品”,给予游客差异化、多元化的旅游感知,共同创建有序竞争的旅游市场。旅游产业具有集群效应,注重同类同产的重点村集中布局可增强对外吸引力,达到区域乡村旅游业共同发展的美好愿景。