闽西油茶无性系早期生长和经济性状初步分析

2020-06-23卢丽俐简丽华蔡长福

卢丽俐,简丽华,蔡长福,邓 恢

(福建省龙岩市林业科学研究所,福建 龙岩 364000)

油茶(Camelliaoleifera)是我国南方特有的木本食用油料树种[1]。福建省龙岩市大部分山地均为油茶的适生栽培区域,其中新罗、上杭、长汀、武平、漳平等县、市﹙区﹚都有悠久的油茶栽培历史[2]。目前,龙岩市原产的油茶品种匮乏、苗木短缺,主要依靠引种江西、湖南等地的外来种苗,普遍存在品种良莠不齐、适应性差、经济效益低等问题,严重影响了林农对油茶造林的积极性[2-3]。因此,开展闽西油茶优良无性系选育工作,培育适合闽西山地种植的油茶品种,是解决当前油茶品种混杂、油质参差不齐、经营水平低下等问题最有效的途径之一[3-5]。本研究对前期筛选出的19个油茶无性系进行遗传测定,对比其早期生长情况和重要经济性状,以期为闽西油茶良种选育提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于福建省上杭县太拔镇太拔村,北纬 24°59′、东经116°59′,海拔400 m 左右。年均气温18~21 ℃,年均降水量1700~2000 mm,年均无霜期280~310 d。东北坡向,中坡位,土壤为山地红壤,土层深厚,立地条件好[2],前茬是茶树。

1.2 试验材料

油茶无性系测定林的材料为龙岩市老科学技术工作者协会提供的19个无性系(表1),其中1~10号为闽西本地优树繁殖的无性系,11~19号为闽西地区目前已引种的无性系品种。2011年5月用芽苗砧嫁接育苗,2013年选择长势良好、一致的2年生壮苗进行造林。

1.3 造林设计与抚育管理

2012年秋季进行梯带式整地,内侧开设水平竹节沟,株行距为2.3 m×3 m,造林密度为1440株·hm-2。各无性系按随机区组排列,每个无性系6个重复,每个重复5株[6-7],每个试验地设置2行红叶石楠作为保护带。每穴施基肥约2.5 kg鸡粪和0.1 kg过磷酸钙,于2013年3月定植。造林后每年5—6月、9—10月各进行一次除草培蔸,结合除草进行施肥,每次施复合肥约0.2 kg·株-1[8-9]。

1.4 试验调查与数据分析

造林当年12 月调查试验林的成活率,同时对缺株进行补植。2015年起各油茶优树无性系陆续分化花芽、始花,2017年12月调查参试油茶无性系的树高、地径、冠幅、单株产果量、鲜出籽率、干出籽率和种子含油率等指标[10-13]。试验数据采用Excel 2003和SPSS 13.0软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 油茶无性系生长

2017年12月底调查的油茶无性系测定林的生长情况见表1。结果表明:5年生油茶无性系试验林,树形良好、花芽多的有红山3号、河田2号、长林3号。仅树形生长表现良好的有红山1号、新罗2号、漳平2号;仅花芽较多的有上杭1号、上杭2号、新罗1号。参试的2个闽系列品种、4个赣系列品种及武平优树无性系,其树形生长表现一般;而长林18号和长林53号2个品种生长表现较差。

表1 5年生油茶无性系生长状况

*:树体性状根据油茶的树形开张状况和枝叶浓密程度,分成树形好、树形中等和树形较差3个等级;根据花芽数量多寡,分成花芽多、花芽中等和花芽少3个等级。

参试19个油茶无性系的平均树高为1.77 m,长林3号树高最大,为2.06 m;长林53号树高最小,为1.44 m;变异系数为9.6%。平均地径为5.05 cm,上杭1号地径最大,为5.88 cm;长林53号地径最小,为3.63 cm;变异系数为10.9%。平均冠幅为1.50 m,红山1号的冠幅最大,为1.97 m;长林53号的冠幅最小,为1.01 m;变异系数为14.7%。10个闽西优树无性系的平均树高、地径、冠幅分别为1.75 m、5.24 cm、1.62 m;9个现有引种品种的平均树高、地径、冠幅分别为1.79 m、4.84 cm、1.36 m。两者对比结果显示,闽西优树无性系的平均树高略低于现有引种品种的平均树高,但其平均地径、平均冠幅则高出引种品种8.26%、19.11%。

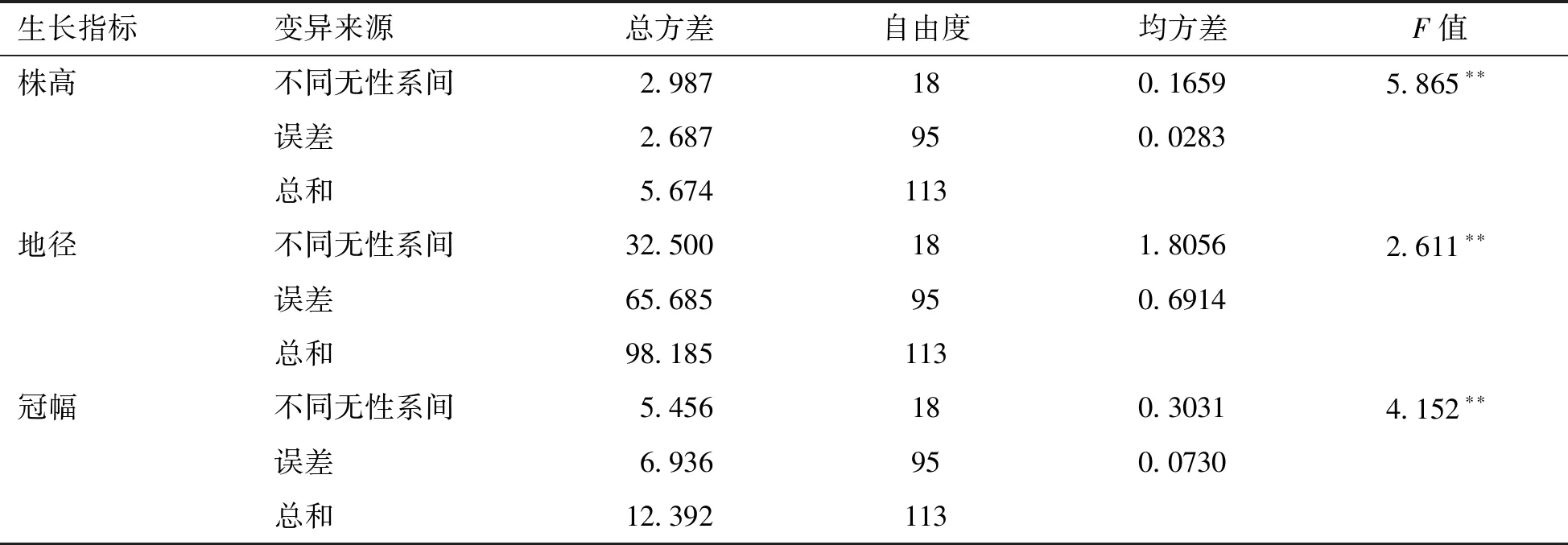

对不同无性系的生长指标进行方差分析(表2),结果显示,不同无性系对油茶株高、地径、冠幅均有极显著影响,说明不同无性系之间遗传差异显著,有利于遗传选择,从中可以选育出优良品种。

表2 油茶无性系生长情况方差分析

进一步对不同无性系的生长指标进行LSD多重比较(表1),结果表明,从平均树高来看,长林3号和新罗2号2个无性系表现最佳;从平均地径来看,红山1号地径最大,其次是上杭1号,二者与长林53、赣4、赣8无性系之间的差异均达到极显著水平;从平均冠幅来看,红山1号最大。综上所述,各参试无性系之间的遗传变异明显,生长情况差异较大,可结合各无性系的结实性状、病害性状等,作为优良无性系选育的参考指标。

2.2 油茶无性系的重要经济性状

5年生油茶各参试无性系的单株产果量、鲜出籽率、干出籽率、种子含油率及果实炭疽病发病率等重要经济性状见表3。

由表3可知,19个参试无性系中,漳平2号的单株产果量最高,达8.5 kg;闽60号最低,仅3.5 kg;单株产果量的变异系数为19.0%。红山1号的鲜出籽率最高,达50.5%;赣1号的最低,为25.8%;变异系数为16.2%。红山1号的干出籽率最高,达34.5%;赣1号的最低,为15.6%;变异系数为16.9%。种子含油率最高的是武平1号,达49.7%;最低的是长林53号,为41.9%;变异系数仅为5.0%。果实炭疽病发病率最高的是闽60号,达5.8%;河田2号未发现感病果实;果实炭疽病发病率的变异系数达75.0%。

根据油茶优良无性系选育的林业行业标准要求,优良无性系连续4 a的平均单株产果量比参试无性系平均值高10%;平均鲜出籽率达40%以上;平均干出籽率达25%以上;平均种子含油率达45%以上;平均病果率在3%以下[14]。从表3可知,19个参试无性系中,只有红山1号、河田2号、上杭1号、武平2号、新罗2号和漳平2号等6个无性系表现优良,其重要经济性状超过入选标准值,其中漳平2号的各经济性状综合表现最佳,单株产果量达8.5 kg、鲜出籽率为47.6%、干出籽率为30.2%、种子含油率为46.8%、果实炭疽病发病率为0.3%。

综上所述,5年生油茶无性系测定林的19个无性系中,红山1号、河田2号、上杭1号、武平2号、新罗2号和漳平2号等6个闽西本地优树无性系的生长和重要经济性状表现优良,可作为进一步选育高产、抗病的闽西油茶良种。

表3 油茶无性系经济性状及果实炭疽病率

3 讨论

龙岩作为油茶产业发展重点市,种植历史十分悠久,然而长期以来,对油茶良种选育不够重视,目前的生产仍处于粗放经营的水平。近年来,随着闽西地区油茶种植规模不断扩大,本地油茶良种的短缺问题日益突出。而选用省外良种及技术来指导闽西油茶产业集约化经营,具有一定的局限性和风险性[3-4,15-17],有些在原产地表现优良的无性系,如闽60号、赣1号、长林3号等,炭疽病发生严重。

因此,本研究在前期大规模优树选择的基础上,通过油茶无性系测定林试验,经过8 a的跟踪调查,分析了测定林的生长情况、经济指标和病害性状等,通过2017年的调查分析,从19个无性系中,初步筛选出红山1号、河田2号、上杭1号、武平2号、新罗2号和漳平2号等6个高产、抗病优的闽西优树无性系,各项指标均达到油茶优良无性系的评选标准[7,18-19]。该研究为闽西油茶良种选育研究提供参考,对增加福建省本地油茶良种数量及其产业发展具有重要意义。由于本研究只分析了参试油茶无性系1 a的观测数据,今后3 a还应该继续对这些无性系的生长和重要经济性状进行持续观测,以确定各无性系性状的稳定性。在此基础上,还应进一步对入选无性系的茶油品质、良种繁育、丰产栽培技术等进行研究,并在福建省及周边地区开展区域性试验,争取早日获得良种审定,并在国内油茶主产区推广应用。