从书中“看见”博尔赫斯

2020-06-22佚名

佚名

120多年前,一个伟大的作家诞生于阿根廷。而在他去世多年之后,这位被誉为“作家中的作家”的拉美文学之父,作品魅力依然不减,广受读者拥簇。

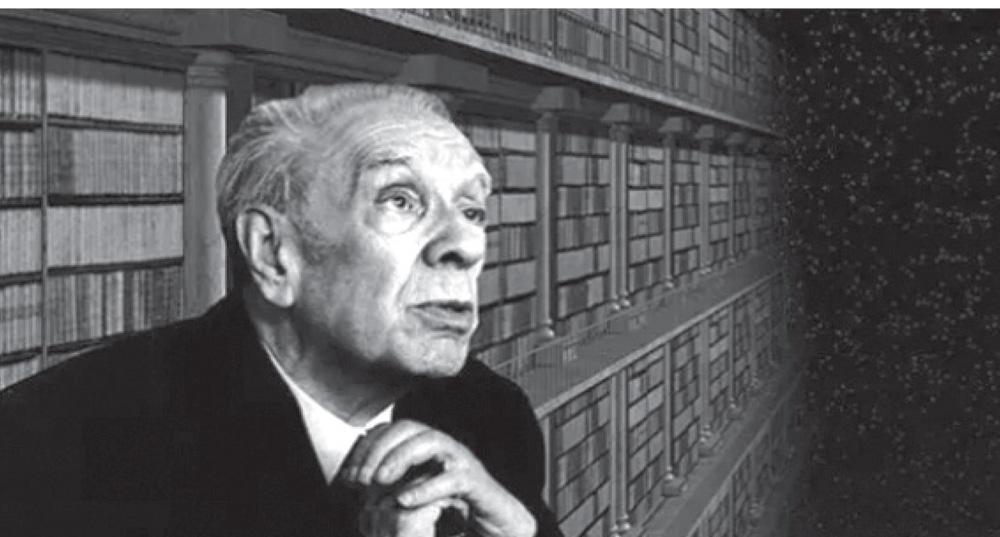

他就是博尔赫斯,以文学之名捕捉哲学之光,以超凡的想象搭建出了文学精致的迷宫。在这集结美与无情的迷宫里,时间、记忆、死亡这些漫无边际而深沉的主题随时跳跃,随时沉默。那些戛然而止的结局在他笔下一遍遍死去,在读者心中一次次复活。

他说天堂是图书馆的样子,那么博尔赫斯自己又是什么样子呢?

博尔赫斯的人生

“我用什么才能留住你

我给你贫穷的街道,绝望的日落,破败郊区的月亮

我给你一个久久地望着孤月的人的悲哀

我给你我写的书中所能包涵的一切悟力、我生活中所能有的

男子气概或幽默

我给你一个从未有过信仰的人的忠诚

我给你我设法保全的我自己的核心

—不营字造句,不和梦想交易,不被时间、欢乐和逆境触动的核心。”

—博尔赫斯《献给贝阿特丽斯·比维洛尼·韦伯斯特·德布尔里奇》(节选)

诗中的“我”,这个饱含悲哀与忠诚,设法保全自己的核心的人,经历了怎样的人生?

1899年,博尔赫斯出生于布宜诺斯艾利斯。7岁时,他便用英文缩写了一篇希腊神话,8岁时,他根据《堂吉诃德》,用西班牙文写了一篇叫做《致命的护眼罩》的故事。

1921年,在遍游英、法,先后定居瑞士与西班牙之后,博尔赫斯回到了布宜诺斯艾利斯,来到他心中的天堂—图书馆,并终身从事图书馆工作。

1923年,博尔赫斯正式出版第一本诗集《布宜诺斯艾利斯》。他说:“我觉得我一生都在重写我的第一本书。”

1935年,他的第一本短篇小说集《恶棍列传》问世。

1938年,受家族疾病之累,正值盛年的博尔赫斯开始逐渐失明,他自嘲道:“上帝以他绝妙的反讽,同时给了我书籍与黑夜。”

1941年,代表作短篇小说集《小径分岔的花园》出版。

1955年,博尔赫斯彻底失明。但他并不就此屈服,而是以口述为形式,用自白继续创造无穷的时空,在明明暗暗中继续精神的起伏。

1986年,博尔赫斯病逝于日内瓦。他粗糙的墓碑上刻着一句古英语诗:And ne forhtedon ná(不应恐惧)。这一生,他始终以不倦的创作欲望与耀眼的文学才华写作出不朽的经典。

博尔赫斯的作品

图书馆纵横排列的书橱书架,是座迷宫;失去光明的世界里的一切建筑物,对博尔赫斯而言,是座迷宫; 而博尔赫斯本人,对读者来说,仍是座迷宫。

身处迷宫之中,我们目瞪口呆,究竟该如何解读,才能与博尔赫斯相遇?

《穿越博尔赫斯的阴影》便是本相遇之书,作者戴冰先生以他长达十五年的对博尔赫斯的研究的积淀,指引我们穿越博尔赫斯这座幻中藏实的迷宫。本书所收录的文章中大部分是他对博尔赫斯作品的阅读随笔,包括《阿莱夫》《永生》《圆形废墟》《小径分叉的花园》等篇章,他对这些作品的解读与评点切中肯綮、妙趣横生;另有几篇则是受其作品影响而创作的小说,如《枝蔓》《倾城》《弑》等文章,他的创作深得博尔赫斯的精髓,短小精悍,意味悠长。这两个部分在理性的探讨和虚构中碰撞出新的思想火花,涉及文学、艺术、哲学、宗教、文化、历史等多个领域,带领我们走进博尔赫斯式的迷宫。通过戴冰先生的梳理,通过他走过的路径,光怪陆离的意象不再闪烁难名,迷宫的出口不再触不可及。下面,让我们跟着《穿越博尔赫斯的阴影》走进博尔赫斯的作品, 撕开博尔赫斯貌似高深的哲学家的外衣,展现他作为一个杰出的艺术家的一面,以及他那精湛的叙事艺术。

《阿莱夫》: “我”的心上人贝雅特丽齐·维特波1929年患乳腺癌逝世,于是每年的4月30 日(贝雅特丽齐的生日),“我”都要去她家看看。1933年4月30日,一场突如其来的暴雨把“我”滞留在贝雅特丽齐家里,由此赢得了她的表兄卡洛斯·阿享蒂诺·达内里的信任。后者告诉“我”,他正在创作一部题为《大千世界》的长诗,试图用语言描述广大世界的每一样事物。十月的一天,卡洛斯突然气急败坏地打来电话,说有人要拆他的房子,那是绝对不能容忍的,“为了完成那首长诗,房子必不可少。因为地下室的角落里有个阿莱夫……”阿莱夫是什么?“他解释说,阿莱夫是空间的一个包罗万象的点……从各种角度看到的、全世界各个地方所看到的一点。”

《博闻强记的富内斯》:在被一匹淡青色的马从背上甩下来之后,富内斯获得了不可思议的记忆力,凡是看过一眼的事物就再也不会忘记,而从前再遥远、再细小的事物也都被毫厘不爽地回忆起来;历史上记忆力最好的人只能看到和记住事物的表象、起始和结果,看不到其间发生发展的过程,但富内斯能看到并记住火焰与灰烬之间无穷尽的变化,以及受潮和腐烂的、悄悄的进程,而且每一个视觉形象都无一例外地与肌肉、冷暖的感觉融合在一起……富内斯疲惫而不无自豪地说,他一个人的记忆抵得过开天辟地以来人类的全部记忆。富内斯的结局是不堪重负,年仅二十一岁就死于肺充血。

《永生》:鲁福是古罗马军团的一个指挥官,因为没有建立功勋的机会而萌生了寻找永生之河的念头,他带领大批人马出发,历经千难万险,终于在濒死之际找到永生之河,品尝了永生之河的水,成为永生者。故事的结局是鲁福重新出发,再次踏上寻找之路。不过這次他寻找的是能消除永生的河,因为他领悟到永生使人黯淡无光,领悟到永生就是穷尽所有的事物,穷尽全部的时间和空间,永生使永生者成为每一个人和全部的人,最终成为柏拉图式的“人”的虚幻理念,不再成其为个体的人,不成其为他自己—历经一千年的艰苦跋涉之后,鲁福找到了那条河,解除了永生之苦,幸福地死去。

他人眼中的博尔赫斯

与博尔赫斯、聂鲁达齐名的拉美三大诗人之一奥克塔维奥·帕斯评价道:“博尔赫斯通过繁多的变奏和固执的重复,不停地探讨那一个主题:人迷失在由不断重复的变化所构成的时间的迷宫里,人在不会破碎的永恒的镜子前精心打扮,人发现不朽征服死亡却无法征服时间和老年。这些作品是罕见的完美作品,是文字和精神对象,根据一种既严厉又充满幻想、既理性又任性、既坚固又晶亮的几何形成。这些在一个主题上所作的变奏告诉我们一件事:人的作品,以及人自己,都只是转瞬即逝的时间的外形。”

《博尔赫斯》传记作者詹森·威尔逊在序言中写道:“我始终坚持认为博尔赫斯充满奇思异想,深不可测。最近一位阿根廷评论家抱怨外国人喜欢把博尔赫斯看作外星人,一个值得崇拜的外星人。其实这不无道理。博尔赫斯1957年发表过一篇令人难忘的寓言故事《博尔赫斯和我》。那时他已经双目失明。在这篇寓言中,我们看到了博尔赫斯自我的分裂,但这并不是如史蒂文森意义上的两重性格交替出现。他的性格中确实有恶的一面(虽然博尔赫斯崇拜史蒂文森)。这篇寓言给我的启示是他没有固定的自我,经常在他自己的故事中扮演一个带有讽刺意味的自我。”

阿根廷国家图书馆馆长阿尔贝托·曼格尔曾说:“文学分为前博尔赫斯时代和后博尔赫斯时代,当今的世界文学都直接或间接地受博尔赫斯的影响。博尔赫斯是所有作家的作家。对于世界文学来说,博尔赫斯和乔伊斯、普鲁斯特、卡夫卡比肩,是20世纪最优秀的作家之一。”

法国当代作家让·端木松在随笔集《时光的味道》中称:“思想与命运齐心合谋,注定了博尔赫斯的生活可能就只是他的一篇短篇小说。

博尔赫斯有好几个武器用来反抗幻想与现实,过去与现在,空间与时间。他写诗,写故事,写随笔,作品中流露出了求知欲、巴洛克式的奔放,还有平民大众的玩笑。他没有看不起侦探小说,而是把它写出了一种哲学的意味—也没有瞧不起哲学讨论,他赋予其一种侦探题材的形式。正如博尔赫斯所说:‘我既不是为那一小群精英分子而写,我对他们毫无兴趣,也不是为人们戏称为群众的只会奉承夸夸其谈的这种实体而写。我不相信这两种抽象的概念,可能它们对煽动人心的政客来说很有价值。我只为我自己而写,为我的朋友而写,为减慢时间的流逝而写。”

美国作家苏珊·桑塔格在文集《重点所在》中给博尔赫斯写了一封信:“亲爱的博尔赫斯:如果有哪一位同时代人在文学上称得起不朽,那个人必定是你。你是你那个时代和文化的产物,然而你却以一种神奇的方式知道该如何超越你的时代和文化。这与你所关注事物的开放性和豁达性有关。你最少考虑自己的利益,是最透明的,也是最有艺术性的作家。与之相关的还在于你灵魂的天然纯洁性。虽然你长时间地生活在我们中间,但是你的咬文嚼字和洁身自好已臻于完美,同时你已成为一个前往其他时代的精神旅行专家。你具有一种与众不同的时间感。有关过去、现在和将来的普通观念在你看来是那么的陈腐。你喜欢说,时间的每时每刻都包括过去和未来。”

格非深受博尔赫斯影响,他在文集《博尔赫斯的面孔》中称:“世界上有多少博尔赫斯的读者,就会出现多少种对博尔赫斯的误解。我说博尔赫斯易遭误解,首先一个理由是,他试图表达的内容,在常人看来本来说就是虚幻的。其次,他用的手法是隐喻性的,他是一个无可争议的比喻收藏家。《玫瑰色街角的人》时的作者与《一件无可奈何的奇迹的人》时的作者似乎并不能算是同一个人(博尔赫斯本人也有类似的描述);而写作抒情诗、哲理随笔、叙事诗小说、文学论文的博尔赫斯分别具有不同的面孔。所有这些面孔揉合、叠映出一个完整的形象,这就是我要在这里谈论的博尔赫斯。一个阿根廷人,一个双目失明的人,一个家禽市场检验员,一个图书馆的馆长,当然还有更重要的一个身份:一位冥想者。 ”

麦家在《我与博尔赫斯》中写道自己与博尔赫斯的“邂逅”经历:“当时我对博尔赫斯一无所知,所以起初的阅读是漫不经心的。但没看完一页,我就感到了震惊,感到了它的珍贵和神奇,心血像漂泊者刚眺见陆岸一样激动起来。我很快就得出结论,捧在我手上的不是一个作品或作家,而是一个神秘又精致、遥远又真切的世界。这个世界是水做的,但又是火做的,因而也是无限的、复杂的,它由一切过去的、现在的和将来的事物交织而成。阅读中,我不止一次地深深感到,我被这个框在黑框框里的陌生人扯进了一个无限神秘怪诞的、充满虚幻又不乏真实的、既像地狱又像天堂的迷宫中。”

戴冰先生在《穿越博尔赫斯的阴影》的后记中写道:“我曾同樣荒谬而愚蠢地下过一个结论,认为文学实际上只有两种,一种是广泛意义上的现实主义,另一种就是博尔赫斯主义,其余的不过是两者之间各呈变化的形貌而已。在现实主义文学阵营中,有那么多巨人似的人物构建了这个现实世界中文学的现实世界,而博尔赫斯——家族中的第六代盲人,生命的最后三十年只看得见黄色和明暗——几乎孤身一人(也许卡夫卡在某些方面是他的先驱),在探索形而上和宗教的文学可能性的过程中,凭借独特的幻想美学构建了一座人类思想的迷宫。其作品篇幅之精约,有如水晶的结核,而意蕴之神秘广远,又如孤光自照的夜空。”

(摘编自微信公众号“广西大学出版社”)