利公还是利他:中西方公益众筹“公益”表征差异及其社会根源

2020-06-21张泉

张泉

摘 要:利他性质的慈善众筹在我国目前公益众筹项目中占据绝大部分比例,利公性质的公共物品众筹却发展迟缓,这种“非均衡”发展状态不仅严重限制了公益众筹的效用范围,还会诱发慈善骗捐、众筹信誉受损等棘手问题。中西方公益众筹在受益群体、利公范域、公众参与形式多个“公益”表征维度上均存在显著差异,西方公益众筹更加寻求“利公”和“利他”价值的均衡实现。差异产生的社会根源既包括大众认知、福利文化、社会关系等社会层面事实,也有公共服务发展水平、众筹政策环境等行政层面因素。为推动我国公益众筹均衡发展,更好发挥其在公共利益促进方面的积极效用,需要提高基本公共服务水平,构建“监管—治理”协同化众筹政策体系,鼓励非营利组织参与公益众筹实践,积极引导居民参与线上—线下联动式公益众筹。

关键词:公益众筹;公共性;利他;利公

一、引言

2011年,中国第一家公益众筹平台追梦网上线,拉开了中国公益众筹的发展序幕。2016年,国务院办公厅印发《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》,“腾讯公益”等13家互联网募捐平台也得到民政部门首批认定,由此开启我国公益众筹的规范化发展时代。截至2018年,全国共有公益众筹平台14家,成功融资项目4876个,融资金额1.86亿。但公益众筹在获得快速发展的同时,也存在诸多问题,其中一个突出表现便是公益众筹的非均衡发展。利他性质的慈善众筹在我国公益众筹项目中占据绝大部分比例,利公性质的公共物品众筹却发展迟缓,一定程度上偏离了自身的“公共性”价值[1]。《中国众筹行业发展报告(2017)》显示,成功融资项目融资额前十的项目中七个为利他性质的慈善类项目。与之对比,西方公益众筹的实践类型更加多元,不仅包括利他性质的慈善众筹[2],还包括利公性质的公民众筹①和公共物品众筹②。西方四大公益众筹平台Citizinvestor,IOBY,Neighborly和Spacehive综合数据显示,众筹项目中绝大部分并非慈善众筹,而是公园、教育、食品、环境保护、城市更新、绿色技术发展、城市便利设施等公共福利项目[3]。除了上述综合平台外,西方还有为数众多的垂直性专业众筹平台,服务于图书馆完善、邻避冲突解决、科研基金筹集、公共文化产品等细分性公共领域。如今,无论是综合公益众筹平台还是垂直公益众筹平台都已发展壮大,在广泛的社会领域中促进公共利益的实现[4]。

我国公益众筹的这种“非均衡”发展状态带来许多不利后果。由于慈善众筹占用和吸引了大部分的社会公益资金和民众注意力,致使其他众筹项目发展迟缓,公益众筹无法在更广泛领域中促进公共利益的实现,严重制约了公益众筹的效用发挥。这种偏离同时诱发了许多棘手问题,譬如慈善类众筹项目的一枝独秀诱导部分个体从中牟利,不少众筹者为筹集更多资金,在发布众筹项目时大打感情牌,通过夸大甚至谎报病情灾情的方式博得公众的关注和同情。这不仅异化众筹项目的价值目标,同时也会引起公众的反感和抵触,损害公益众筹的社会声誉。本文回应公益众筹发展过程中面临的突出问题,通过对中西方公益众筹实践的“公益”表征进行对比,系统分析中西方公益众筹“公益”表征差异背后的多重根源,以此为基础提出发展我国公益众筹的政策思路。

二、中西方公益众筹的“公益”表征差异

通过系统比较后发现,中西方公益众筹在受益群体、利公范域、公众参与形式多个“公益”表征维度上均存在显著差异,西方公益众筹更加寻求“利公”和“利他”价值的均衡实现。

1.中西方公益众筹的受“益”群体差异。公益众筹是指公益项目发起者为实现多种类型的公益目的,借助网络平台向社会大众发布众筹项目,并同政府、NGO等主体协作完成众筹项目的行动模式,具有无偿性、开放性等特征。《中国众筹行业发展报告(2017)》显示,融资额前十的项目中七个为慈善类项目,包括“给埃塞孩子加餐”“帮助高原贫困家庭过冬”“400个孩子的妈妈”等,均是“利他”色彩浓厚的公益事业,而涉及环境保护、社区开发治理、公共空间维护、公共科研资助等方面的众筹项目较少。在微信中十分流行的“轻松筹”更是一种垂直型大病众筹平台。与之对比,西方四大公益众筹平台成功融资项目中大部分并非慈善众筹项目,而是公园、教育、食品、环保、城市更新、城市便利设施等公共公益项目。此外,专门的图书馆众筹平台Indiegogo,科研众筹平台SciFund Challenge、Microryza、Petridish,环保众筹平台The Planet Fund、Get Up,文化产品众筹平台Goteo等都十分流行,体现出以追求社会公共利益为目的的“利公”诉求。“利他”行为是一种以帮助他人为目的公益行为,“利公”则是一种以促进社会发展为目的的公益行为,二者相辅相成,互为补充,共同致力于构建更加美好的社会。“利公”和“利他”的价值目标差异,是中西方公益众筹最为重要的“公益”表征差异。

2.中西方公益众筹的利“公”范域差异。在“利公”性质的众筹项目中,中国公益众筹项目主要为补充型基本公共服务,西方公益众筹项目则提供改善型公共服务。基本公共服务是指能被全体公众共同享有的公共服务,目的在于保障社会公众的生存权以及发展权,是维护社会公众基本的生存、健康、尊严及能力的社会安全网[5]。非基本公共服务即改善型公共服务,是指政府为满足更高层次的社会公共需求而提供的公共服务和产品。基本公共服务满足居民生理和安全层面的需要,非基本公共服务满足居民情感、尊重和自我实现层面的需要。《中国众筹行业发展报告(2017)》数据显示,我国利公范域内的公益众筹项目,以教育、医疗、扶贫、其他社会保障类项目居多,譬如公益众筹融资额排名前十的项目“给放牛班一个春天”“助基层患者重获健康”等,都属于为满足特定人群生存、健康、尊严需求而提供的基本公共服务。对比而言,西方主流公益众筹平台Citizinvestor、IOBY、Neighborly、Spacehive、Indiegogo、Goteo等平臺提供的众筹项目则包括教育、食品、环保、邻避、城市更新、城市便利设施、绿色技术开发等,这些服务均属于促进人与社会全面发展的改善型公共服务。基本公共服务和非基本公共服务的领域区别,构成了中西方公益众筹的利“公”范围差异。

3.中西方公益众筹的公众参与形式差异。西方公益众筹主要包括三种类型:以基于本地为特色的公民众筹,以超越本地为特色的公共物品众筹,以及脱离地域概念的慈善众筹。公民众筹(civic crowdfunding)指公民和政府通过众筹合作为社区公共项目提供资金,主要依靠公民线下参与途径进行筹资,影响力也限于当地;公共物品众筹则“超越本地”关注更广范围内公共物品供给,包括市政设施、基础科研、环保等领域的众筹,主要依靠公民线上参与途径募集资金,影响力波及整个社会;慈善众筹中的公民参与则呈现出混合型特征,线上和线下参与模式均较流行。与西方对比,我国公益众筹项目,无论是慈善众筹还是扶贫等基本公共服务众筹,民众的参与方式主要集中在线上参与,这同样是双方“公益”表征的重要差异。民众线上参与众筹更多表现为私人行为;而民众通过线下途径参与本地和社区的公益众筹更多表现为公共行为,不仅能够提高公民政策参与热情,推动公私合作治理的发展[6],还有助于在民众之间以及民众和政府之间建立信任,重塑原子化社会中的邻里社会资本[7]。故此,中西方公益众筹的“公益”表征差异还体现为民众参与模式的一元与多元之别。

三、中西方公益众筹“公”益表征差异的社会因素

1.“公益”概念认知。西方公益事业的发展起源于古希腊罗马,其活动大体可分为两种。一种是“人类之爱”,主要是民间的个人或社会组织捐助于教育设施、体育娱乐设施等公共事务和公共物品;另一种是“上帝之爱”,主要指教会为具体个人提供帮助,用于济贫抚孤等[8]。现代意义上的“公益”概念,对应英文中的“public”,譬如“public activities”译为公益活动。根据牛津高阶词典,“public”的含义为“公众的、百姓的”,包含民有、民享、民治之义。故此,西方社会公益的理解包括广义和狭义两方面:广义的“公益”泛指公共利益,狭义的“公益”即一定范围和空间内大多数人的共同利益[9]。

我国古代汉语体系中“公益”并不单独成词,目前学界正在使用的现代意义上的“公益”一词最早译自日本学者留冈幸助,他将“public welfare”译成“公益”[10]。而后,在中国特有的文化氛围中“公益”被赋予越来越多的现代含义。目前学界对公益的理解亦有广义与狭义两种:广义上的公益指一切有关公共利益的个人及社会活动,狭义的“公益”则指以非盈利性、社会价值性、自愿性为特征的社会活动[8]。然而在实践过程中,公众对公益概念的理解往往与上述定义存在不少偏差,时常将“公益”与“慈善”“志愿”等词混淆甚至等同[11]。这种对公益概念的理解便将公益行为集中并圈囿在慈善和救助层面,较少拓展至公共空间和社会利益的高度,这是我国公益众筹事业公共性缺失的语义根源。

2.社会福利文化。社会福利文化的影响渗透到社会生活和民众思想的方方面面,在中西方公益众筹公共性的差异上有着鲜明的体现。西方的社会福利文化集中体现在人道主义、空想社会主义、生存权思想、社会共同责任思想和宗教慈善思想五个方面[12]。人道主义是指爱护人的生命、尊重人的人格和权利的道德,空想社会主义则以柏拉图的《理想国》和莫尔的《乌托邦》为蓝本构建起一个民主、平等、和谐的理想社会,生存权思想主张国家和社会对公民基本生存权利的义务,社会共同责任思想则表达“人人为我、我为人人”的互助共济精神,宗教慈善思想更为强调对弱者的保护和救济。

我国社会保障的思想渊源则可概括为大同社会论和社会互助论[13]。大同社会论集中体现于《礼记》,“人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。”从魏晋的陶渊明到明清的黄宗羲,再到近代的康有为,这种思想千百年来传承不断。社会互助论则集中体现于孟子的名言“出入相友,守望相助,疾病相扶持,则百姓亲睦”。对比中西方福利文化可以发现,西方社会福利思想在注重对弱势群体关怀和救助的同时,更加强调对整体社会福利的促进,体现出一种“利公”特质。我国社会福利思想虽然也阐释出对“大同”社会的向往,然而这种美好社会的实现仍以邻里互助为基础,故此更加强调以家庭为单位、乡里间的守望互助,体现出鲜明的“利他”精神。这就容易理解,为何我国公益众筹十分注重慈善互助的项目,而西方公益众筹则可以拓展到教育、环保、社区发展、城市更新等多个公共空间与社会领域。

3.社会关系形态。西方社会关系的特征可以概括为契约社会。契约社会是以市场经济为基础、以契约关系为纽带的社会形态,在此社会中除了尊重生命这一基本前提外, 还包括契约主体间的自由合意、诚信履约以及平等互利等核心要义[14]。从亚当·斯密的《道德情操论》中对“同情”和“怜悯”的着重到卢梭《社会契约论》中对“公意”和“众意”的提倡,再到黑格尔《法哲学原理》中对市民社会理论的系统阐释,都体现了个体与社会发展的互利关系,强调个人对整体利益维护和发展的责任。用弗格森的话说,“人民最热爱的国家是最幸福的国家,一心为社会考虑的人是最幸福的人。 ”[15]故此,契约社会中的公众更加关心公共事务,具有强烈的权利意识,在公共生活中扮演重要角色,对公共众筹项目自然也极具热情。

与之对照,按照费孝通在《乡土中国》一书中的经典阐释,中国的社会关系是一种“熟人社会”,乡民生于斯、老于斯,人与人之间互相熟悉。一方面,每个人以自己为中心,散布出去一张从血缘关系蔓延到地缘和业缘关系的巨大网络。血缘亲人之间互相帮助是中国自古的传统美德,地缘街坊邻居共同围成“远亲不如近邻”的协作网络,以业缘关系为基础的同事则重人伦、讲交情、乐于对熟人朋友提供帮助[16]。另一方面,“乡土社会习俗最大的缺点在于‘私,各人自掃门前雪,莫管他人瓦上霜”,这是中国传统思想中公共意识弱化的体现。这种关系形态伴随城市化的进程扩展到市民当中,反映在公益众筹项目上便是:人们总是倾向于为自己的熟人转发、捐款,缺乏对公共生活和公共事务的关注和热情,这也可解释中西方公益众筹“公益”表征的差异。

4.公共服务发展水平。基本公共服务作为被全体公众共同享有的公共服务,是维护社会公众基本的生存、健康、尊严及能力的公共服务。西方国家在经历漫长发展后公共服务达到了较高的水平,譬如英国政府通过《国民保险法》(1908)、《国民健康服务法案》(1946年)、《公共服务法》(1997年)等一系列法律法规,历经100年逐步构建起了完善的基本公共服务体系[17]。以该国医疗保险制度为例,无论是劳动者抑或非劳动者,无论农村居民还是城市居民,都可获得廉价甚至免费的完备医疗服务,国家承担国民绝大部分医疗费用,民众无需或仅需支付很少的医疗费用[18]。相对完善的公共服务体系使得人们不必诉诸于公益众筹解决医疗、卫生、教育等方面的生活困难,公众便可以利用公益众筹更进一步提升公共服务的质量和水平,追求社区发展、城市更新等改善型公共服务。

作为发展中国家,我国的基本公共服务无论从覆盖范围、覆盖水平还是均等化程度上均同西方有着一定差距。同样以医疗卫生服务为例,我国虽已形成以社会医疗保险为主的医疗保障体系,然而仍旧存在城乡差异较大、大病保险薄弱等突出问题[19]。就大病保障体系而言,高起付线、低封顶线、高共付比例使得患有重病的群众背负沉重负担,因病返贫现象比较普遍[20]。民众在社会保障服务体系难以满足自身需要时只好借助公益众筹寻求社会力量帮助。仍需完善的基本公共服务同样是我国和西方公益众筹在“公益”表征上存在差异的现实原因。

5.众筹政策环境。公益众筹兴起之际,西方国家为应对其失范风险出台了一系列法律法规,构建起完善的监管体系。譬如,法国《参与性融资法案》构建起基于行业协会和金融主管部的双重监管模式[21],英国《关于网络众筹和通过其他方式发行不易变现证券的监管规则》制定了包括侵害主体诉讼、受害主体赔偿、偿还能力评估、抵押担保安排在内整套监督和问责制度[22],均有效促進了众筹行业的规范发展。伴随公益众筹积极效用的显现,西方公益众筹政策重心逐渐从监管走向治理,力图充分发挥公益众筹在公共利益促进方面的积极效用。譬如,美国夏威夷州提出市政众筹立法并在全州范围内进行试点,纽约市运用众筹与非营利组织合作降低交通费用,费城市则利用公益众筹发起支持落后社区发展的试点项目等。

较之于西方国家,我国公益众筹的发展时间较短,还有待建立健全的法律法规和完善的监管体系。2016年出台的《慈善法》虽然对于规范公益众筹起到重要作用,然而并未完全解决项目发起人和众筹平台资格限制等关键问题[23]。由于目前仍缺乏对公益众筹平台的行业标准及管理办法,许多不具备资格条件的众筹平台也能上线运营。众筹平台对信息审核不严同样也会导致诈骗事件发生,轰动一时的“罗一笑事件”便是实例。行业监管不到位、法律不健全使得相关部门担心公益众筹的失范风险,对公益众筹的政策重点停留在监管层面,既无余力也无动力推动公益众筹向纵深、多元化发展。政策环境差异同样是形成中西方公益众筹“公益”表征差异的重要原因。

四、结论与建议

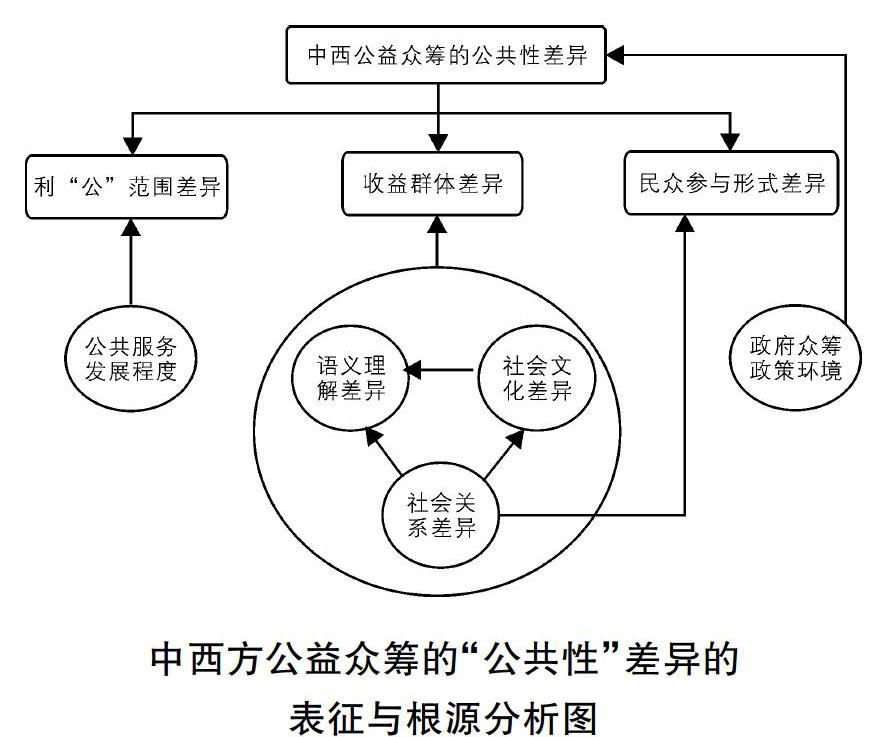

1.研究结论。中西方公益众筹实践“公益”表征的差异集中体现在受“益”群体、利“公”范域、公共参与形式三个方面。差异形成的原因主要包含以下五个方面:就“公益”概念的大众认知而言,西方较为全面地反映了公益概念的内涵和外延,我国媒体和民众往往将“公益”的含义局限在“慈善”上。就社会福利文化而言,西方社会福利思想在注重对弱势群体关怀救助的同时,更加强调对社会整体福利的促进,体现出一种“利公”特质。我国福利思想更加强调以家庭为单位、乡里间的互助共济,体现出鲜明的“利他”精神。就社会关系形态而言,西方契约社会中的民众更加关心公共事务,在公共生活中努力扮演重要角色。我国属于熟人社会,注重血缘相融、地缘相合、业缘相帮,乐于对亲朋、好友、熟人提供帮助。就公共服务发展程度而言,我国同西方在基本公共服务发展水平上存在一定差距,公益众筹不得不首先发挥补充基本公共服务的作用。就政策环境而言,完善的法律和监管体系使得西方公益众筹政策重心从监管转向治理,全方位促进公益众筹公共价值的实现。我国尚不完善的法律和监管体系使得公益众筹存在失范风险,政府众筹政策重点不得不停留在监管层面,既无余力也无动力在更广泛领域内推动公益众筹公共性价值的实现。

综上可见,中西方公益众筹实践的“公益”表征差异,源自经济、文化、政策等多个层面,涵盖社会认知、福利文化、社会关系、政策环境、公共服务发展水平等多个因素,这些因素之间有着密切的耦合关系。首先,公共服务发展水平作为经济层面因素,影响中西方公益众筹的“利公”范域差异,即众筹项目服务于基本公共服务还是非基本公共服务;我国有待提高的公共服务发展水平,也使得无法获得公共服务有力支持的困难群众转向众筹途径寻求帮助,间接形塑了我国公益众筹的利他特质,受益群体以困难群众为主。其次,文化层面因素差异,即“公益”概念大众认知、社会福利文化、社会关系形态上的差异导致了中西方众筹项目的受益群体差异,即众筹项目体现利他色彩还是利公色彩。社会认知、社会文化、社会关系三者相互勾连、影响,强化了文化层面因素的作用。与此同时,社会关系形态差异还直接影响民众公益众筹的参与形式,我国民众的众筹以线上为主,西方民众则注重线上-线下众筹的共同参与。最后,政策环境作为政策层面因素,是形成中西方公益众筹三个方面“公益”表征差异的重要助推变量(如下图)。

2.政策建议。为推动我国公益众筹均衡发展,更好发挥其在公共利益促进方面的积极效用,以中西方公益众筹“公益”表征差异的根源及其作用机理为依据,我国公益众筹实践可从以下方面着手。

第一,提高基本公共服务的发展水平,为公益众筹协调发展提供社会空间。公共服务发展程度的差异是中西方公益众筹公共性差异形成的现实原因。中国社会基本公共服务供给的不完善致使公众不得不通过公益众筹途径进行融资,提高社会基本公共服务的供给水平是改善我国公益众筹事业发展现状的迫切要求。十九大报告中强调要在经济发展的过程中保障和改善民生,促进学有所教、病有所医、老有所养、劳有所得、住有所居、弱有所扶,增进民生福祉,对改善社会公共服务提出了期盼和要求,同样也是公益众筹健康、协调发展的保障。

[11]李喜霞.近代慈善公益概念的形成及其内涵探析[J]. 东方论坛:青岛大学学报, 2018(2).

[12]陈淑君, 李秉坤,陈建梅.社会保障理论与政策研究[M]. 北京:中国财富出版社,2016∶34-36.

[13]许琳. 社会保障学 [M]. 北京:清华大学出版社,2012∶51-54.

[14]朱書刚,论契约社会与契约伦理在西方的生成和在当代中国的建构[J]. 马克思主义与现实,2004(6)∶48-52.

[15]刘荣军.近代市民社会理论的裂变聚变及其思想史效应[J]. 东南学术,2018(1)∶47-62.

[16]费孝通.乡土中国[M].北京出版社,2004∶1-10.

[17]廖文剑.西方发达国家基本公共服务均等化路径选择的经验与启示[J]. 中国行政管理,2011(3)∶97-100.

[18]侯立平.英国医疗保险体制改革评析[J]. 江西财经大学学报,2006 (4)∶26-29.

[19]顾昕.走向全民健康保险:论中国医疗保障制度的转型[J]. 中国行政管理,2012(8)∶64-69.

[20]王琬.大病保险筹资机制与保障政策探讨:基于全国25省《大病保险实施方案》的比较[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014 (3)∶16-22.

[21]Fliche O, Castanet C, Saidani C, et al. La régulation des plate-formes de financement participatif (crowdfunding) en France[J].Annales des Mines-Réalités industrielles. FFE, 2016 (1)∶ 57-60.

[22]Ridley D. Will New Regulation on Crowdfunding in the United Kingdom and United States Have a Positive Impact and Lead to Crowdfunding Becoming an Established Financing Technique?[J]. Statute Law Review, 2016, 37(1):57-76.

[23]周陈.论我国公益众筹法律制度的完善[J]. 法制与社会, 2016(12) ∶41-43.

【责任编辑:张亚茹】