乡村聚落及农宅重构演变规律及动因研究

2020-06-19冒亚龙葛毅鹏关杰灵谢函笑

冒亚龙 葛毅鹏 关杰灵 谢函笑

摘要:文章通过数据统计和实地调研,揭示了国家政策对村落重构的宏观影响。本文指出宅地政策、生产生活方式、家庭结构等是新建院落形態的重要影响因素,人口增减、分家、流转是已建院落不断重构的动力;指出乡村住宅是农民对客观政策和环境的解读,对心理和观念的实现,对建造内容和条件的选择和适应,也是在使用周期内不断调节的结果,当前豫西乡村住宅正经历空间“由简至繁”,屋顶“由平变坡”,形象“由洋返中”的重构;并指出乡村“空心化”的实质是传统社会结构“解构”的结果。

关键词:乡村聚落;农宅;重构;驱动因素;豫西

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.04.013 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2020)04-0088-11 文献标识码:A

Study on the Reconstruction of Rural Rettlements and Rural Houses: Taking the Ordinary Villages in Western Henan as an Example

MAO Yalong, GE Yipeng, GUAN Jieling, XIE Hanxiao

[Abstract] Through data statistics and field research, the macro impact of national policies on village reconstruction is revealed. It is pointed out that the policy of homestead, the way of production and life, and the family structure are the important influencing factors of the new courtyard form, and the population increase and decrease, the separation of families, and the circulation are the driving forces for the continuous reconstruction of the existing courtyard. It is pointed out that rural housing is the result of farmers interpretation of objective policies and environment, the realization of psychology and concepts, the selection and adaptation of construction content and conditions, and the constant adjustment in the use cycle. At present, the rural housing in western Henan is undergoing the reconstruction of space "from simple to complex", roof "from flat to sloping", and image "from foreign style to Chinese style". It also points out that the essence of "hollowing out" is the result of "deconstruction" of traditional social structure.

[Keywords] rural settlement; farmhouse; reconstruction; driving factor; Western Henan Province

引言

目前对新乡村及农宅的研究多集中在以“绿色建筑”“乡土性表达”为代表的技术、美学等学理层面,对当下乡村聚落与住宅的演变规律及动因关注较少。

本文在深入调研的基础上,将统计数据、宅地政策等宏观因素,家庭结构、居住观念、建造因素、使用调整等微观因素与“聚落—院落—单体”三个层次上的分析相结合,探寻乡村聚落及农宅重构动因,对研究当下乡村聚落演变形式、演变路径、演变机制有一定现实意义。

“河南人均耕地面积低于全国,豫西则低于全省”[1],豫西地区有四条秦岭余脉自西向东蜿蜒横隔其中,呈西高东低、多山、多川、多河流的小流域特征,村落大多沿山谷逐河而居(见图1)。以豫西农村聚落和农宅为调查对象有利于揭示人多地少地区乡村的建设发展问题和规律。

1乡村聚落的发展

1.1乡村建设量概况

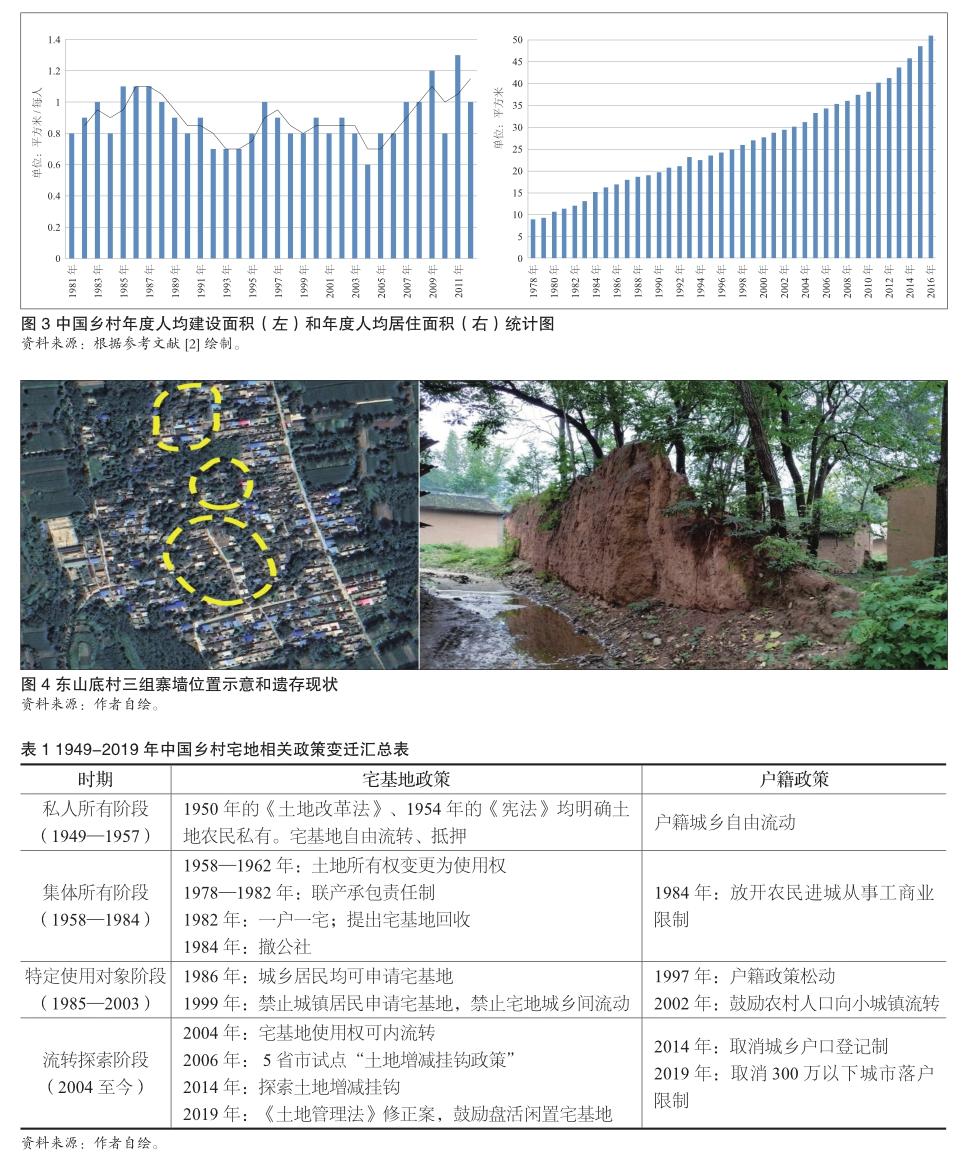

1953年至1978年的25年间中国的城市化率从仅10.6%升至17.9%,到2018年底却已达59.6%。农村人口由1978年的7.9亿减少到2018年的5.64亿,2011年首次少于城市人口并稳步减少(见图2)。农村住宅年建设量从1978年1亿m2,快速提高至1985年的7.22亿m2,十二五期间住宅年建设量平均达8.63亿m2。住宅建设总量由1990年的150.02亿m2增加到2016年的270.10亿m2,1978至2012乡村年度人均住宅建设面积的增长量一直保持在0.9m2左右,人均居住面积由建国时的8.1m2稳步增加到2016年的45.8m2(见图3)[2]。1978年河南农村人均住宅面积低于国家平均线,之后几乎以每年人均1m2的速度增加,2017年底已超国家平均水平达47.8m2。

1.2乡村聚落形态演变

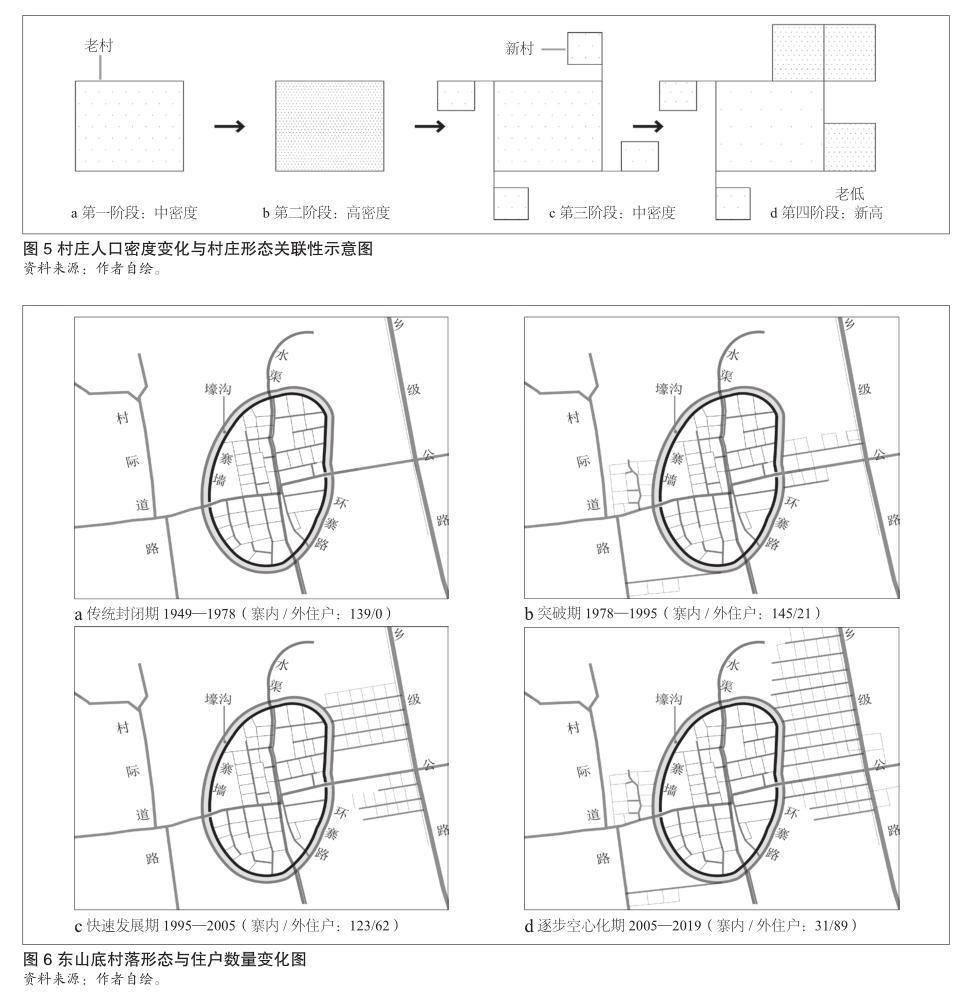

历史上中原是朝代更迭社会动荡时期的四战之地,是中国版图内战火波及时间最长、最为频繁的地区。为应对每一波次的战争,中原农村地區都会对衰败的村庄进行重组并建设防御边界,或以自然的山峦河流或以人工的壕沟寨墙为界以御外安内,这些村寨的“边界之墙”既对村落起保护作用也对村落起限定作用,是和平建设周期内村落形态发生变化的坐标原点(见图4)。

天下初定后,政府通过限制农户流动以恢复生产,从商周的“乡遂之制”到明清的“保甲之制”[3],再到建国后的“城乡户籍制度”均有此作用[4]。宅地政策则为满足农村居民基本居住权与户籍政策相伴而生,并随不同阶段户籍政策的调整而不断调整。两者共同成为影响村落形态的“制度之墙”(见表1)。

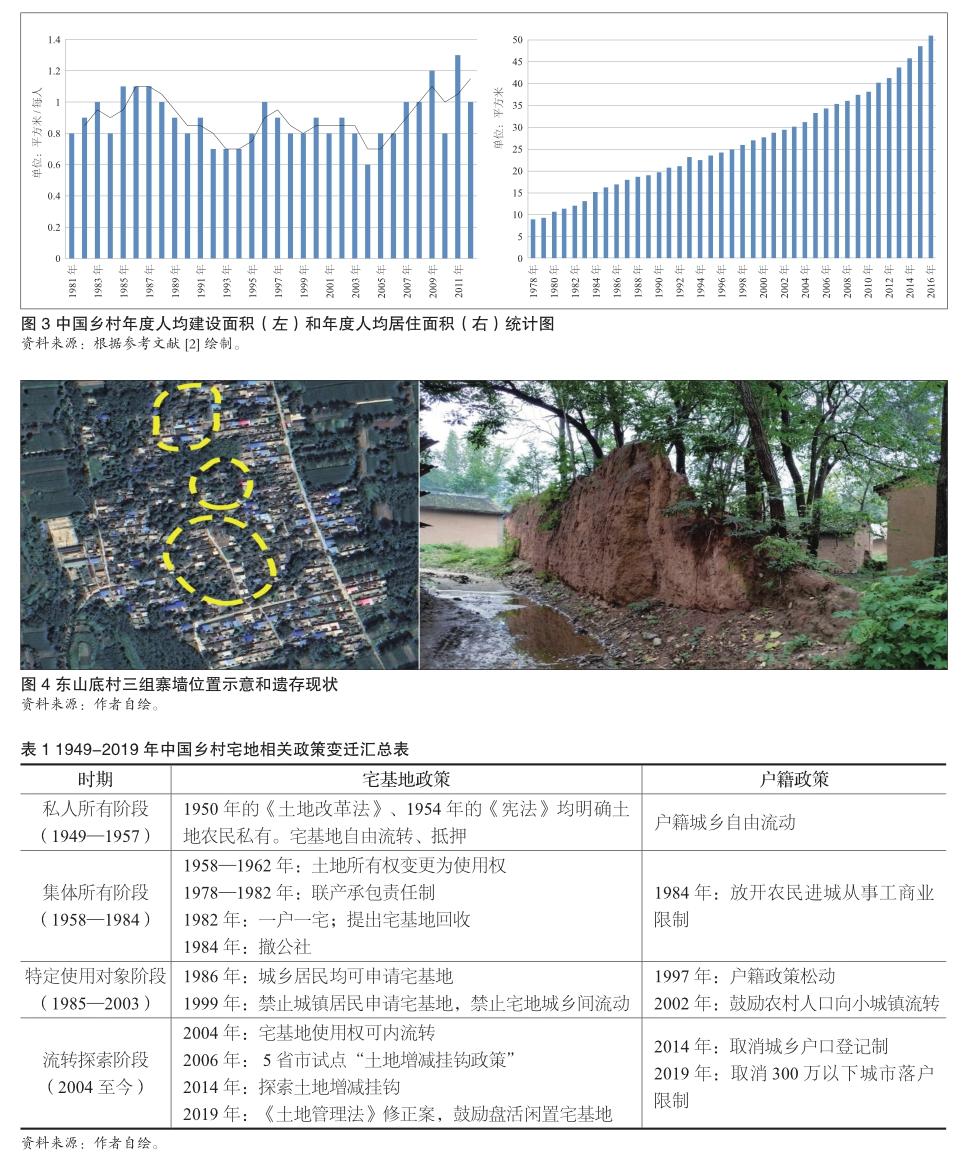

1.2.1“墙内”的村落发展——1978年以前

1949年建国时河南人口占全国人口1/10,人多地少问题已现端倪。到1978年河南人口已有6104万,与1949年相比增加近1/3,快速增长的人口催生了巨大的住宅需求。期间国家为保障粮食生产和城市就业一方面实施严格户籍管理制度,限制人口流动;另一面将住宅建设用地限定在寨墙或村落边界以内,以免过多占用耕地。为满足基本居住要求,村落内房屋密度不断增加,传统的以家庭为单位的封闭院落形态不断打破,呈现普遍的杂居状态。人口增长、分户和宅地流动3大因素造成内部形态不断“自组织调整”,1978年以前,在有限的“边界之墙”和“制度之墙”之内,不断增大的人口密度为之后的破壳而出集聚了强大势能(见图5a、b)。

1.2.2“墙外”的村落发展——1978年以来

十一届三中全会后,城乡户籍、宅基地审批等“制度之墙”逐步松动。农村聚落突破“边界之墙”,走上快速发展之路。1957—1977年农村建设量不足0.75亿m2/年,1980年已超5亿m2/年[5],与建国初期相比河南2017年农村人均居住面积增加了5倍,村落范围增加近2倍之多。1985年、1995年、2011年前后先后出现了3次建设高峰,1985年和1995年的建设高峰解决了人均居住面积严重不足的问题,2011年的建设高峰则极大地改善了乡村居住环境。2005年之后,不断增加的农村建设量与不断减少的农村常住人口逆向发展,老村人口密度快速下降,出现了不断恶化的乡村“空心化”现象,进一步影响了村庄规模及形态(见图5c、d)。

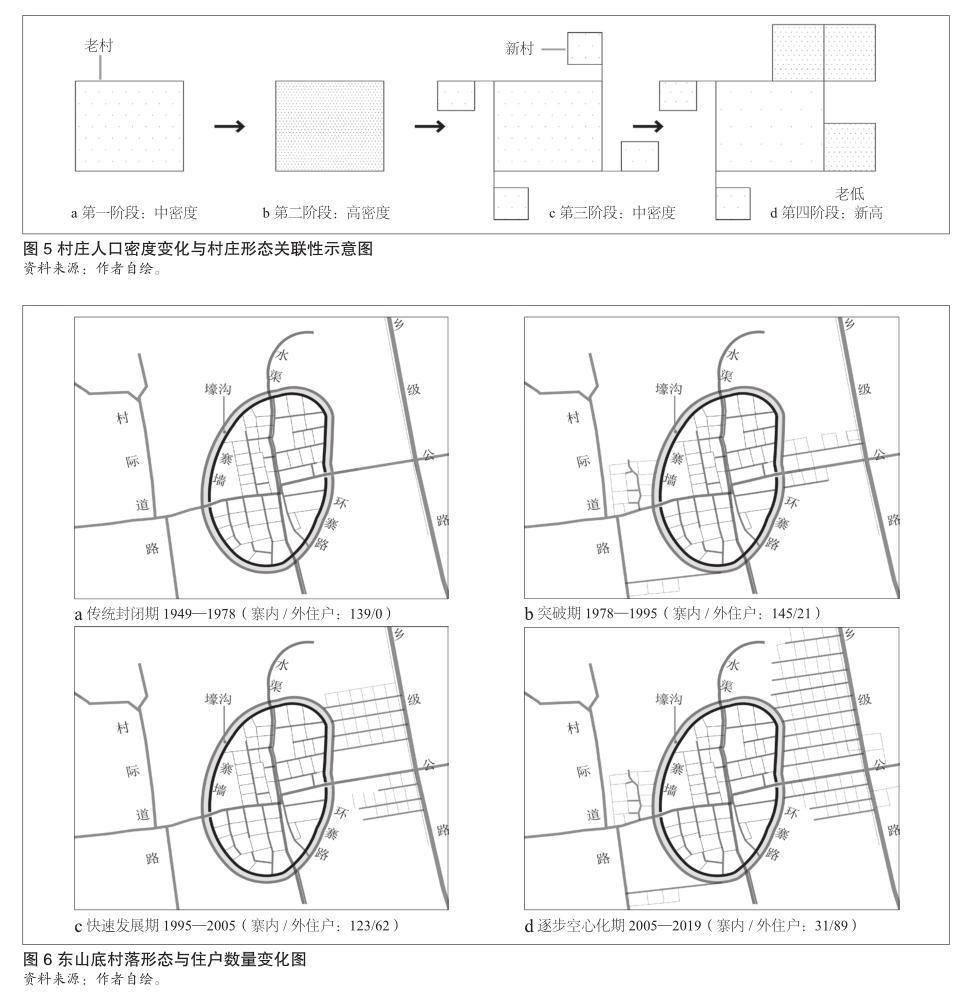

根据豫西调研的结果以东山底北头村为例试将村落发展形态分为四个时期:1949—1978年传统封闭期,1978—1995年突破期,1995—2005年快速发展期和2005—2019年逐步空心化期。“传统封闭期”因人地关系紧张村落内部居住密度不断加大;“突破期”向外多方向成斑块发展;“快速发展期”则受非农经济影响向交通干线靠近;“逐步空心化期”沿交通线进一步带型发展,老村房屋闲置率极高(见图6)。

2院落重构及动因

2.1建成院落形态的重构动因

2.1.1人口高密度和宅地严格限制背景下的院落内部分化

1978年以前城乡人口互不流动,农村人口快速增长,集体大生产时期家庭需求受到漠视,新宅基地审批受“生产压倒一切”生产政策的影响几乎停滞,河南人均居住面积不足8m2。

费孝通1936年、1950年和1964年先后3次对江村的调研研究表明:生产职能由家庭转移至集体导致成员对家庭经济依赖减弱和家庭人口快速繁衍是两代人关系紧张并造成核心户增加的主要原因[6]。土地革命、政治运动、集体化动摇了传统联合大家庭基础,分家倾向加大。一个家庭除了留一个孩子负责养老和继承家业外,大部分成年农民倾向分家单过。“成家—盖房—分家”和“盖房—分家—成家”成为农宅建设的主要动力。

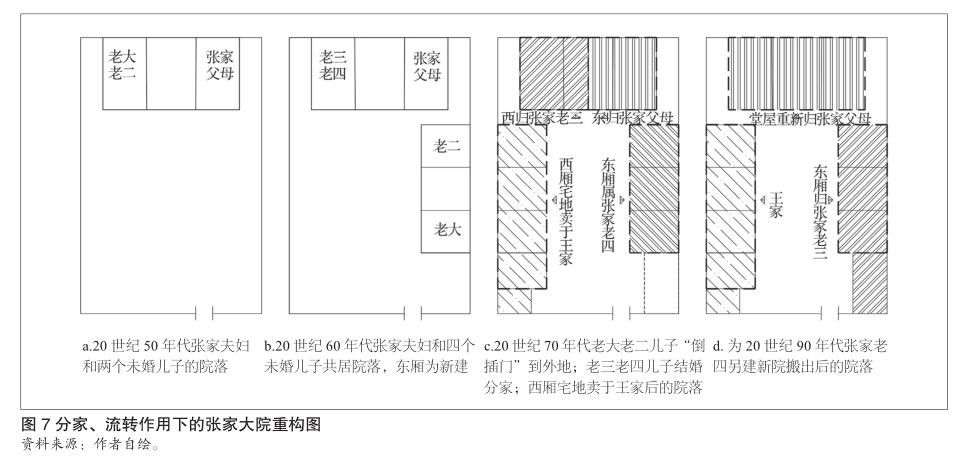

以东山底村张家大院的分家及部分宅地流转为例,研究发现这一时期人口高密度是院落形态发展的直接动力,分家、宅地流转是这一时期的主要演变路径,院落中几家杂居是主要表现形式(见图7)。院落杂居一定程度上在家庭之间缓解和平衡了宅地严重不足的情况。

2.1.2人口高密度和宅地供给宽松背景下的院落外部衍生

1978年以后人民公社制度逐渐瓦解,联产承包责任制带来了农民收入的快速增加,农村居民劳动积极性得到激发,人们改变狭小居住面积和艰苦的居住条件的意愿强烈。宅地审批逐步放宽,1986年甚至允许城镇居民在农村申请宅地[4]。

政府宅地审批虽然有所增加,但“村、乡、县”三级审批周期长,村级组织控制力较集体化时期变弱,“边报边建,不报也建”等非法占用耕地和自留地的情况逐渐增多。通过在老村以外另建宅院,从原始大家庭析出的核心家庭数量快速增加,在新居民点衍生出众多新院落。1997年户籍政策开始松动,城镇化加速,以“离乡不离土、离乡又离土”形式在城镇打工的人数不断增加。农村常住人口不断减少,一户多院现象逐渐增多。

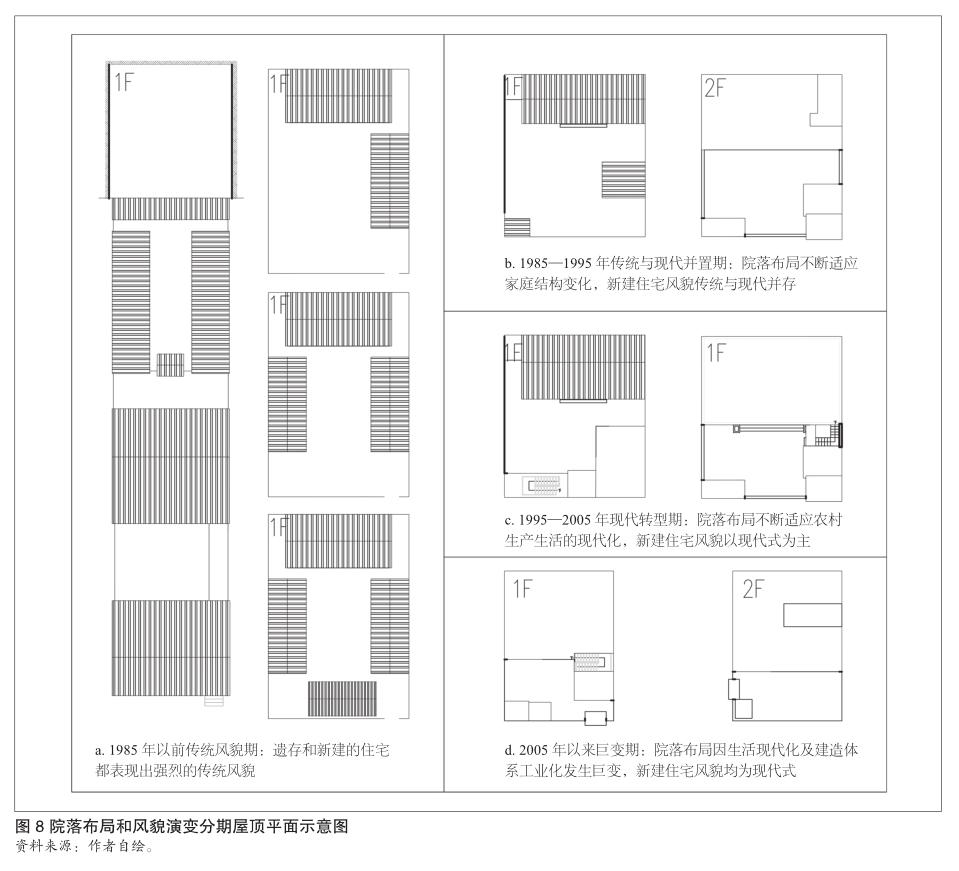

2.2新建院落形态的形成动因

梳理不同时期院落的布局和风貌演变脉络试将院落发展过程分为四个时期:传统风貌期(1985年以前),传统与现代并置期(1985—1995年),现代转型期(1995—2005年)和巨变期(2005年至今)(见图8)。将不同阶段的院落与国家政策、传统文化、生产生活等方面的变化进行对照,发现院落的变化与众多影响因素间有着错综的相互影响关系[7]。

2.2.1宅地面积规定政策

1987年实施并于1999年9月第三次修订的《河南省实施〈土地管理法〉办法》规定:城郊和平原地区,人均1亩以下耕地的宅地面积不超134m2/人,人均1亩以上耕地的宅地面积不超167m2/人,山区和丘陵地区人均宅地面积不超300m2/人。该规定直接导致了当代院落整齐划一的兵营式形象,与经过千百年的分化、流转、合并的传统院落相比尺度小、形态单一缺少丰富度。

2.2.2生产生活的变化

传统农业由“田—园”两个生产部分组成,“田”的生产部分包含:生产、收获和收藏。豫西地区以小麦和玉米为主,收获阶段需要在麦场进行脱粒晾晒然后搬运回家进行收藏,收获季的碾场和收获后的麦场复耕工作量大,且脱粒和晾晒期麦场与家的频繁往返加重了生产的辛苦。1995年后平顶砖混住宅流行,人们开始普遍将硬化的院子和屋顶作为小麦、玉米晾晒和脱粒的理想场所。木架车、犁、耙等大量的传统生产工具,换成了小型农机农车。

作为“园”的生产部分,传统家庭养殖在豫西农院非常普遍,牛棚、猪圈和鸡窝是院子里的重要元素,1980年以来全国的农房设计竞赛中,建筑师已经注意到了院落的这种生产功能,试图在设计中将院落生活和生产空间通过合理布局使之和谐并置[8]。20世纪90年代中期城市化进程突然提速,不少家庭不需要再通过小规模的养殖副业贴补家用,农业机械化取代了传统耕种需要的牛马等畜力,众多因素促使村民逐渐将牛棚、猪圈和鸡窝等从院落中移除。庭院中花圃、果树逐渐增多,菜地逐渐减少,房檐、果树下的小家庭休闲场所逐步脱离生产开始具有审美化倾向,进而促进了院落空间布局的重构。

另外,建筑材料和建造技术也改变了院落“虚—实”间的比例关系,住宅面积增大,院落面积不断减小,布局更加灵活。

2.2.3儒家秩序和道家风水的影响

在河南地区,传统住宅的等级森严,以堂屋为尊,左右侧厢房次之,且宅形以方正为吉(见图8a)。建国后传统礼制秩序瓦解,1985年后的厢房完全变成附属空间在院落中随意组合和排布(见图8b、c),甚至和堂屋组合成“L”和“U”型住宅(见图8d)。

道家风水学说强调“辨方正位”,河南地区传统院落以堂屋朝南、院门朝向东南的“坎宅”为主[9],以堂屋与院门均为东向的“兑宅”、均为北的“离宅”、均朝西的“震宅”3种为辅,院门在堂屋前方左右院墙处开启的实例也有发现,无院门在堂屋后方的实例,新建住宅几乎延续了这一传统(见图9)。传统院落中院门是身份的象征,除非大富大贵之家院门都比较矮小,以表示尊重权威、认可秩序和谦虚内敛,然而新建院门则不断加高,成为竞相炫耀的载体。

3单体住宅的重构及动因

鄉村住宅是建造主体对客观政策及条件解读的结果,是对自我居住观念和理想的实现,是对建造内容和条件的选择和适应,也是在全生命周期不断调整重构的结果。

3.1观念的变与不变

3.1.1居住观念的变

中原传统住宅受儒家思想影响,房屋的“堂屋—厢房—倒座,东—西—南—北,左—右,前—后,高—低”和家庭成员与生俱来的“长—幼,尊—卑,男—女,内—外”身份区分一一对应,不容质疑地将每一位成员塞进对应的空间,同时每一个人都要接受统一分配,这也是传统时期,豫西普通家庭中人们能够忍受“男女不分屋,代际不分床”的主要原因。

1949年建国后,旧秩序解体,新的居住观念开始形成,未成年子女要求通过拥有“自我的领地”[10]脱离旧秩序控制和监视[11],1978年以后房屋的房间不断细分迎合了这一趋势。成年子女会尽力独处一院,甚至出现宁可与别家杂居一院也要避开原生家庭的现象。

3.1.2居住观念的不变

豫西山区小流域村庄对传统婚丧嫁娶和祭拜祖先神灵的仪式继承较好,对中堂的保留有深层次要求。熊耳山和伏牛山涧小流域农村嫁女称“出门”,男方需要到女方家迎接新娘及亲戚“过门”,在迎走新娘之前新郎则在女方家的中堂接受女方家长或族长的训诫和警告,在做出会善待新娘的承诺后新郎和主要亲友会受到刁难式宴饮,此时中堂是商议、立威、警告和承诺的庄严之场所。

虽然国家提倡火葬已久,豫西地区土葬仍然十分普遍。土葬仪式主要包括:停尸、入殓、守灵、哭丧、吊孝、烧纸钱、起殡等,所有环节均需在中堂进行,此时中堂是挽留、送别、表达哀思与孝道的肃穆之场所。

当前农村住宅的中堂大部分延续了传统居中的形式,是堂屋、院落甚至院落群的精神核心,郊区农宅和部分下店上宅及前店后宅的沿路农宅中中堂的位置发生了变化,但会保留中堂空间和功能,因此中堂可能是农村住宅中延续性最好的空间之一。

3.2建造的变化

3.2.1材料变化

豫西农村在1949—1985年延续传统做法,墙体与结构以土木为主,砖木为次,大部分采用地域材料,由家庭成员自备或和亲友换工完成;1985—1995年后以砖木为主,土木为次,少量砖混,部分材料(如砖、石灰等)需要购买;1995—2005年后以砖混为主,材料大部分商品化,极少部分(如沙石土)由家庭收集。之后劳动力紧缺,材料基本从市场购买。

砖混结构的使用,扩大了住宅尺度、增加了层数,适应了私密性、便捷性、多功能、灵活性等使用和布局需求,彻底将传统房屋的二维群落布置方式改变为三维集中方式,较砖木结构提高了效率,节省了人力和财力的单位成本,砖混平顶式成为主流形式(见表2)。

3.2.2施工变化

豫西地区乡村在生活生产过程中普遍通过换工[12]以应对劳力不足、工期紧张等建房常见问题,并藉此进行社会交往和身份认同。长期的实践磨练使得每一个人都具备相当的各类生产技能。在建房过程中除技术性、安全性要求严格的大木作和美观性要求极高的小木作需要专业工匠团队制作外,其他工作几乎都能通过主家和亲友组成的换工体系自主完成,一家建房众人帮忙。1995年后,大量年轻人通过打工、经商、升学进入城市,农村常住人口中青壮年人数不断减少,换工体系也随之逐步瓦解,出现了专业的以盈利为目的施工承包团队,且机械化施工比例逐渐增多。根据课题组2017年在豫西的调研结果发现,新建房有55%左右整体外包或主体外包,通过换工自建的房屋只占45%左右。在不断变化的农宅施工体系中传统建造方式所具有的人情味逐渐消失,现代建造方式带来高效、坚固的同时也带来了传统与审美缺失的问题。

3.2.3家具、设备设施与交通工具变化

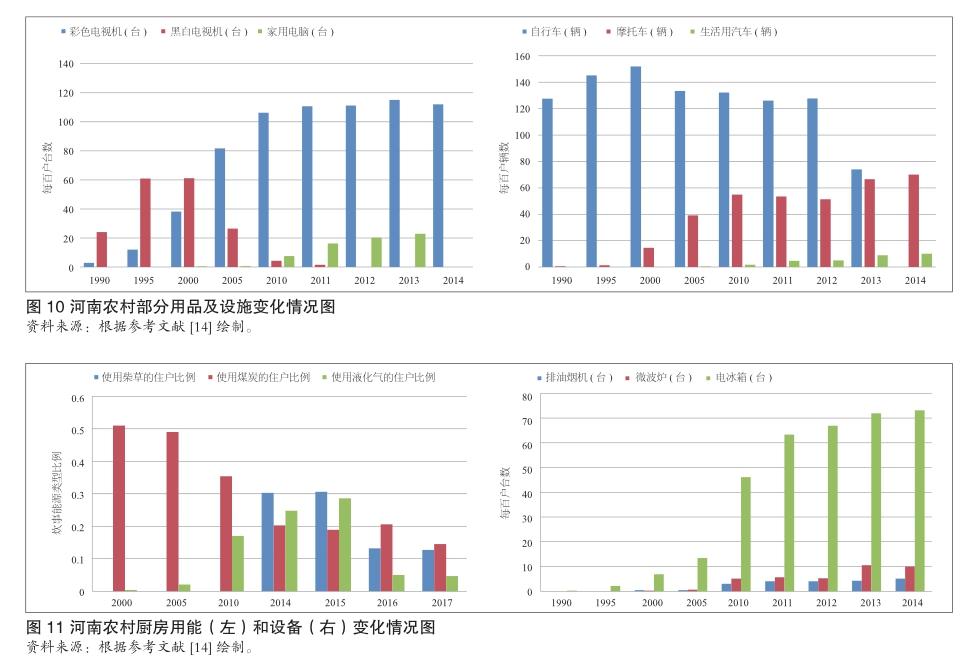

黑白电视机、彩色电视机和电脑进入农家,在改变家庭的聚会与娱乐方式的同时也间接改变着客厅和卧室的布局甚至空间尺度。20世纪80年代初黑白电视进入农家以来,为满足家人、邻里甚至村内乡亲的观看需求,电视需要在卧室、堂屋、院子间来回搬动,随电视拥有量的增加,电视逐渐被固定在中堂和卧室成为空间影响的的固定因素之一。自行车、摩托车、生活汽车拥有量则直接影响了院落尺度[13],因车辆对于农家的珍贵性,豫西农村很多家庭有将摩托车、小型农用车甚至汽车开进堂屋的做法,因此交通工具也直接影响了中堂的空间尺度(见图10)。

厨房设备和炊事能源的改变则直接影响了厨房的尺度和布局。根据河南省统计局数据显示,柴草作为燃料的用户比例由2000年的52%下降到2017年的13%[14],意味着一部分农家的院落和厨房不再需要大面积的堆柴空间,大部家庭厨用中燃气灶和土灶并存(见图11)。小型压面机、自来水和洗菜池进入厨房不断改变厨房格局。而2016年和2017年连续2年的炊事能源结构调查信息回馈率的减少说明农村空心化现象严重和外出就餐比例升高。

3.3使用的调节

在豫西农宅的整个生命周期中,人们不断根据安全和使用需求对住宅做出调整和改变。经历了空间不断细分、屋顶在“坡—平—坡”间转化、形象表达逐渐理性等变化。特别是2010年以来变化放缓,空间继续向复杂化演进,但房屋形态有向传统回归的趋势(见图12)。

3.3.1空间经历由“少”变“多”渐“繁”重构

豫西传统农宅空间组合简单,空间所承载的功能有众多混杂之处:(1)中堂是交通组织、工具存放的空间,也是接待来客、敬祖拜神和婚丧嫁娶的仪式空间;(2)厕所一般兼做家畜的饲养空间;(3)因面积局促普通人家的卧室一般为多人共有,既是睡觉的地方也是会客的地方,卧室两侧的南北炕下面则兼做粮仓。因此住宅的兼容性极强,功能分区不清,空间功能和布置方式会随时变化。

1985年前后建造的农宅栋数减少,但体量增大,层数增多[15],相较于传统住宅其空间数量增加、功能开始分化。1995年后空间开始增多,但大致保持左右对称特点。

2005年后的住宅更加注重实用和生活品質,空间更加细化,布局更加灵活,随家庭成员对私密性和空间品质要求的提高,不断将各类混杂空间离析出来:(1)卧室成为个人私密场所;(2)一部分农宅的中堂则分化成相对独立的中堂、走道(或楼梯间)、客厅三个空间,吸收了城市住宅以走道和中堂组织空间的方式;(3)厕所和畜圈完全分开,甚至部分畜圈完全消失,厕所中增加了太阳能淋浴;(4)部分有排水条件的厕所和用燃气的厨房进入主体住宅;(5)汽车和摩托车拥有率逐渐增加,农院、中堂兼做车库的情况不断增多(见图13)。

3.3.2屋顶经历由“坡”变“平”再“坡”重构

1995年第二轮建设高峰以来,农宅形态由传统讲究人文意向的生动表达,变为简单划一且粗糙的方盒子堆砌,屋顶“由坡变平”。2010年以来,大量加建的双坡简易彩钢顶是屋顶晾晒场所的遮蔽物,是对平顶砖混结构防水和隔热缺陷的调整,也可以看成对传统坡屋顶建造智慧的某种程度的重新肯定,只是其大面积的蓝色显得过于突兀(见图14)。

3.3.3形象经历由“中”变“洋”返“中”重构

1995年以后农宅墙体饰面由闪亮刺眼的瓷砖替代了质朴自然的乡土材料,大门流行巴洛克卷花不锈钢工艺,“由中渐洋”变化明显。

经过不断试错,农民对新材料的审美特性有了一定了解,审美意识开始苏醒。2010年后豫西乡村重新将部分传统建筑文化经典提炼出来,并自觉运用在新建住宅之中,这可能是豫西调查研究最惊奇的发现。

新建农宅的饰面砖不再以艳丽的色彩和眩晕的图案为表现主题,转而运用大量表达自然纹理和色彩的毛石贴面砖、亚光釉面砖,甚至时隔多年清水砖做法再次流行。大门由朱红色带门钉铁门、匾额、挑檐、大红灯笼和遍贴红瓷砖的门垛组成,该经典形象成为豫西农宅的重要标志(见图15)。

4乡村“重构”表征下的“解构”讨论

2005年后“空心化期”的豫西乡村重构不断加速,因缺少宅地退出和流转机制,一户多宅及人地分离情况普遍,老房屋闲置率极高(见表3)。虽然乡村住宅在居住条件、建造技术和审美文化方面较20世纪90年代有所改善,但忽视传统智慧,以及对新材料新技术的驾驭能力不足等问题,使农宅呈现无所适从和粗制滥造状态。

乡村一系列巨大变化的实质是以人口萎缩、产业萧条、文化缺失为表征的乡村社会结构的“被动解构”,在城镇化洪流中普通乡村已无力依靠稳定的人地关系、社会结构进行良性物质、文化及精神的生产实践。而国家于2014年提出的乡村土地三权分离政策和2017年提出的“乡村振兴”战略,则是对新的社会结构及乡村聚落的“主动建构”。

5结语

1978年前后是乡村发展的分水岭,1978年之后“制度之墙”的松动直接导致村落的“边界之墙”被突破,村落走上快速向外扩张之路。2005年之前乡村建设量增长率快于人口增长率,2005年之后乡村建设总量不断增加,人口却快速萎缩,出现了日益严重的“空心化”现象。

1978年前的乡村院落形态受人口、分家、流转等影响不断扩建、改建、分化。1978年后的新建院落形态则受政府有关宅地面积规定、生产生活的变化、家庭结构、地域传统文化等因素的持续影响呈现出特定的发展脉络。

乡村住宅是农户对国家制度解读的结果,也是农户经济条件、营造观念、建造因素和使用动态调整的结果,因而体现出个体差异性、周期动态性、自我调节性。

新时期以“空心化”为特征的乡村巨变的实质是传统社会结构 “解构”的结果。因此跳出“器物观”,发现鲜活的传统和现代文化基因,探究生产、生活、生态之演变及其动力机制,进而把握社会结构演变的宏观趋势,与各行业一道重塑生机盎然的“梦里乡村”是建筑学人的使命。

参考文献:

[1]李治国, 张竟竟,郭志富.基于耕地压力指数的河南省粮食安全状况研究[J].地域研究与开发, 2014(2): 141-145.

[2]国家统计局.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2017.

[3]李昕泽.由军事制度探究里坊制起源[J].天津大学学报(社会科学版),2014(6): 533-537.

[4]李佳阳,龙灏.制度环境影响下的乡村自建住宅空间演化[J].建筑学报,2016(3):94-98.

[5]王旭东.中国农村宅基地制度研究[M].北京:中国建筑工业出饭社,2011:91.

[6]费孝通.三论中国家庭结构的变动[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1986(3):1-3.

[7]卢建松,姜敏.1979-2009年农村住宅的变化——以湖南调研为例[J].建筑学报,2009(10):74-78.

[8]黄一如,叶露.改革开放初期乡村住宅设计研究(1978- 1992)[J].住宅科技,2017(12):38-45.

[9]李斌,何刚,李华.中原传统村落的院落空间研究——以河南邦县朱洼村和张店村为例[J].建筑学报,2014(1):64-69.

[10] Yunxiang Y. The Flow of Gifts:Reciprocity and Social Networks in a Chinese Village[M].Stanford: Stanford University Press,1996.

[11]張楠.作为社会结构表征的传统聚落形态研究[D].天津:天津大学,2010:43-44.

[12]左满堂,渠涛,王放.河南民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[13]周晓红,褚波.农村自建房厅堂使用与家具配置的实态研究[J].建筑学报,2011(z2):12-17.

[14]河南省统计局.河南统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2007-2018.

[15]段威,项曦.同源异构——萧山农村乡土住宅的空间类型研究[J].住区,2014(3):63-70.