同人圣手与幻想博士

2020-06-19夏言

夏言

很多知道涩泽龙彦的人,都是因为三岛由纪夫——他们是好朋友,在写作上也相互影响。这样的读者,大概一定读过《三岛由纪夫追记》。这的确是一本第一手的日本文学史料。另一些知道涩泽龙彦的人,大概因为他是“将萨德作品在日本宣传开来的人”,这一点作者本人也得意洋洋地写在作品里(《隔空操作》),可见的确是法日文学交流史上很重要的一件事。但若要将它们作为读涩泽龙彦的理由,似乎逻辑上又有些不接榫。用我一位朋友的话说:他是三岛由纪夫的朋友,和他写的书有什么关系?我读三岛由纪夫就好了。他为日本人翻译萨德作品,跟我有什么关系?我又不能读日文译本。我觉得这两个质问非常中肯。要想谈一位作家如何,归根结底还是要拿作品说话。

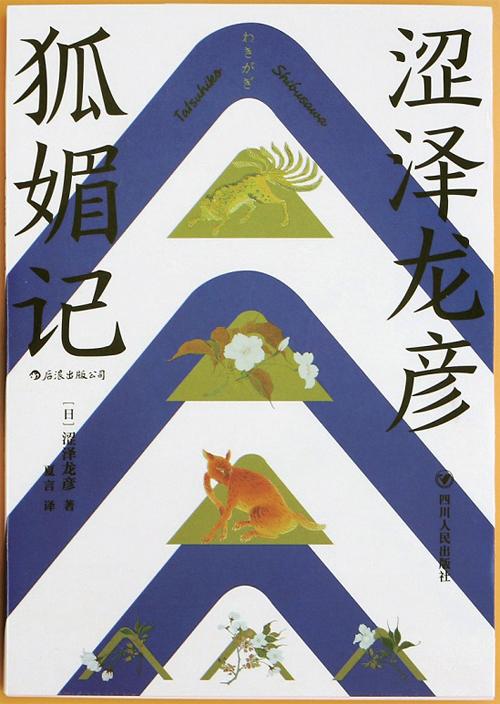

国内引进的涩泽龙彦作品大致可以分成两类,一是《幻想博物志》《奇想博物志:我的普林尼》这类散文集,一是《唐草物语》《虚舟》这类故事集。《狐媚记》也是属于《唐草物语》这一类的。之所以说是故事集而不用小说集这个说法,主要是因为在我看来,涩泽龙彦的这类作品可能和我们大多数人想象中的小说不太一样,更近似古代阿拉伯故事。至于其写作方式,则近似鲁迅先生的《故事新编》,即挖出各国古代传说神话的骨骸,“把它脱胎换骨改写成自己的故事”(《避雷针小贩》)。这种做法在当时并不少见。比如日本短篇小说圣手芥川龙之介便有《尾生之信》《基督徒之死》《袈裟与盛远》等诸多化古为今的作品,而且取材之广泛,也是遍及四海,无所不考。当时作家为何如此热衷于改写古代故事,我不是日本文学史的研究者,不敢妄下论断。但若想想当下方兴未艾、甚嚣尘上的同人创作现象,我想此间心境,虽跨越时空,但或许有一些相通的地方。

正如同一部作品的同人创作各有千秋,同人作家各据擅场,一样的古代故事由不同的人来写,当然会形成不同的风致。那么涩泽龙彦的特点是什么呢?

还是拿作品来说吧。《狐媚记》中的第一个故事是《睡美人》。(顺带一提,这本故事集本来的书名就是《睡美人》,想必作者本人非常中意这个作品。)在涩泽龙彦笔下,美丽的公主成了一位娘胎里就中毒、性格忧郁、随时可能一命归西的苍白少女,王子则成了她同父异母的兄弟,一个顽劣成性、啸聚山林的混账青年。女巫的诅咒和祝福,被佛教色彩浓厚的来迎图和“迎讲”仪式取代。公主和王子的传奇爱情,也被描摹成了一个被时间拒绝的少女和一个拒绝时间的少年间无法定义的朦胧羁绊。在雾气缭绕的东方传奇里,真实与幻觉消失了边界,时间的先后没有了意义。当你开始怀疑,这故事应该跟那个被王子吻醒的公主没什么关系吧?视线一转,流放少女身体的小舟忽而化身纺锤落在老死少年的身边。作者如曲终奏雅一般,又对遥远西方的童话做了一个顽皮呼应。

这个故事在我看来已经足以表现涩泽世界的趣味,但对未曾读过涩泽作品的读者来说,这个答案可能会带来更多的问题。没关系,因为故事集中的另外两个故事,恰好可以当作解答《睡美人》问题的钥匙。当然,也可以看作通往涩泽世界的小桥的藤编扶手。

第一个解答故事是《画美人》,它好似一个浪漫版的《画中仙》嫁接在了《渔夫与金鱼》的故事上:养金鱼的男子不惜杀人夺画后,从画中走出了一位绝世美女,二人夜夜欢好,如胶似漆,最终却因为男子执意看女子的肚脐,导致女子气力散尽,化作青烟,男子也成了到处看人肚脐的疯子。作者特地以肚脐的存在与否作为魔法解开的禁忌,除了暗合《渔夫与金鱼》的设定,我想也与他对博物学的热爱有关。若非如此,男子失去画美人后,便没必要在梦中认真学习一番胎生和卵生的生物知识。但这里更值得注意的,是作者对画中世界的理解。结合《睡美人》中来迎图与“迎讲”场面的高度重合,我们或许可以理解为:在作者心中,画中世界不仅与现实相连,而且连接的时间可以错位。

第二个解答故事是《梵论子》。这个故事是我翻得最起劲的一个,因为起笔就是个武侠传奇,我想任何一个金庸或古龙爱好者这时都会忍不住手痒,在纸上(或者电脑上)闪转腾挪出两手轻功来。不过话说回来,英雄救美也好,男扮女装也好,智杀妖怪也好,写诗成谶也好,都不过是中国古典志怪中的常见套路(据作者自己交代乃是取材于石川鸿斋《夜窗鬼谈》),哪里见得涩泽的独到之处呢?在我看来,答案正在涩泽改写的故事的后半部分里,也就是女子在梦中化身为男子,并在现实的温泉里化为水影,与心爱的男子合二为一的桥段。“由女变男”的设计,想必涩泽是从普林尼的《博物志》中吸取了灵感;人化为水影的想法,则与《睡美人》的最终,幼名“旋毛丸”的老人在“水想观”中化身为水,看到宇治川上载着公主的小船痛哭流涕思路相近。

变性或变形,是奇幻故事中常见的设计。但涩泽写下的却是带有科幻气质的奇幻作品。这种科幻气质,或者说科学气质,体现在他对某种纯粹性、普遍性的概念的执著。其中最形象、最贴切的,是《鸟与少女》这个故事中画家保罗·乌切洛的形象。这位画家对15岁少女的热情和物质生活的富足毫无兴趣,他的全部生命都在追逐一种“柏拉图主义”的透视法。通过这种透视法,他可以把物质还原为某种纯粹的概念,而这种概念则如炼金术一般可以帮助物质变成黄金。

在此基础上再看《化魇术》这个故事就非常清楚了:故事的一个线索是双耳失聪的公主,通过将梦境和现实反转,真实地听到了爱人的歌声,虽然最后付出了双双殒命的代价;另一个线索是愚蠢的情妇在现实中模仿别人梦中的景象,以此夺夢,却因为自作主张功亏一篑,最终害人害己。我们可以发现,涩泽故事中的善恶观其实是不明显的,因为作者真正感兴趣的部分,其实是通过比丘尼泡虫之口详细解释的梦的若干机制:通过眼睛把别人吸到自己的梦里,通过模拟行为而夺走他人的好梦,为什么将老女人的面具换成年轻女人的面具会起到反效果……同样热烈的学术讨论也出现在《狐媚记》中:人为什么能生下野兽?狐玉如何培育和灌溉?狐狸和狐玉的繁殖关系如何?作者带着一种近乎科学的精神,在奇幻故事中搭建着似乎可信的理论。他自得地在山歌野史、和书汉籍、童话魔法、佛经梵呗中穿针引线,毫不顾忌会给我们这些可悲的翻译者带来多大麻烦(现在我心里都笼罩着阴影,不知道他的哪个梗我又没接住);读者所预想的人生训诫、道德褒贬,对他而言不过是培养皿中的培养基,就更不会放在心上了。

随着古典时代的终结,文学也似乎脱离了蒙昧和迷信,进入了实证和理性的阶段。涩泽龙彦和三岛由纪夫在谈论泉镜花的作品时,三岛曾做过这样的评论:“我不知道虚无主义者的文学是引向地狱还是通往天国,但镜花肯定是要把读者引往哪个地方。日本的近代文学中,再没有能把我们带到其他世界的文学了。文学,它的意义不就是这个吗?永井荷风也是哪儿都没带我们去。谷崎(润一郎)先生也一样没带我们去。……要我说,情欲和怪谈才是文学的最高境地,仅仅是让人感动流泪,那是谁都可以做得到的。”虽然说的是泉镜花,但我觉得这段评价对涩泽龙彦来说也非常适宜,就拿来做本文的结尾吧。