国内外批评话语研究40 年

——一项基于文献计量学的研究

2020-06-19李恩耀丁建新

李恩耀,丁建新

(广州中医药大学 外国语学院;中山大学 外国语学院)

一、引言

批评话语研究(critical discourse studies)又称批评语言学(critical linguistics)或批评话语分析(critical discourse analysis),它从批评的角度研究话语,通过分析话语的语言特点及其所处的社会历史文化语境来考察背后的意识形态意义,进而揭示语言、权力和意识形态之间的关系(辛斌,2005)。这一研究视角最早可以追溯到20世纪70年代末,Fowler等学者(1979:185)在《语言与控制》(Language and Control)一书中首次提出批评语言学的概念,到现在已有40 年的发展历史。40 年来国内外批评话语研究经历了从批评语言学到批评话语分析再到批评话语研究的不同阶段(田海龙,2006,2016,2019),呈现出强劲的发展态势。

文献计量学是以文献或文献相关媒介为研究对象,采用数学、统计学等计量方法研究文献和文献工作系统的数量关系和规律,探讨科学技术动态特征的一门学科(邱均平,1986)。目前已有学者运用科学计量方法考察了国内外批评话语研究情况,如穆军芳和马美茹(2016)以2006-2015 年间的SSCI 期刊论文为数据,运用可视化软件对国际批评话语分析研究进行了科学知识图谱分析,穆军芳(2016)又以1995-2015 年间的中国知网期刊论文为数据来源考察了国内批评话语分析的研究进展,朱慧超和李克(2017)则以1995-2016 年间中国知网和硕博论文库为数据再次考察了国内批评话语分析的研究热点与发展趋势。这些研究都是在文献计量学基础上考察国内外批评话语研究进展的有益探索,对厘清国内或国外的研究脉络有重要参考作用。但以上研究仍存在着不足,首先,选取的数据时间跨度多为10 或20 年,难以呈现批评话语研究40 年来的发展全貌;其次,仅考察了国内或国外的批评话语研究情况,并未开展国内外对比分析。为了更清晰、全面地梳理40 年来国内外批评话语研究的发展脉络,本文采用文献计量学的方法,结合CiteSpace 可视化软件对1979-2018 年间国内外期刊数据库中关于批评话语研究的相关文献进行知识图谱分析,从发文量、高产作者、研究机构、高被引文献等方面回顾该领域在国内外的研究情况,以期对国内批评话语研究提供一些借鉴与参考。

二、研究设计

国内数据来源于中国知网期刊全文数据库(CNKI),以“批评话语分析”、“批评性话语分析”、“批评语篇分析”、“批评性语篇分析”、“批评话语研究”、“批评话语”、“批评语言学”为主题词,时间设定为1979-2018 年,来源类别选择全部期刊,剔除通知、简讯、征稿等无关文献后得到1 566 篇文献。国际数据来源于科学引文索引数据库(WOS),以critical discourse analysis,critical linguistics,critical discourse为主题词,时间同样设定为1979-2018 年,引文索引选择社会科学引文索引(SSCI)、艺术与人文引文索引(A & HCI)和新兴资源引文索引(ESCI),剔除编辑素材、讨论、会议摘要、勘误等无关文献后得到3 656 篇文献。以上文献检索时间是2019 年6 月28 日,检索完成后对相关文献进行详细核查,确定其能够覆盖国内外批评话语研究的主要成果。

本文采用文献计量学的方法,借助CiteSpace 可视化软件对国内外批评话研究进行知识图谱分析。CiteSpace 是一款着眼于分析科学文献中蕴含的潜在知识,并在科学计量学、数据和信息可视化背景下逐渐发展起来的多元、分时、动态的引文可视化分析软件(李杰、陈超美,2016)。文献计量方法与可视化技术的结合有助于精准分析海量研究文献,全面探析某一领域的研究进展及发展趋势。本研究使用的软件版本为CiteSpace 5.5 R2。

三、研究结果与讨论

1 国内外批评话语研究总体趋势与阶段特征

为了全面把握国内外批评话语研究的文献数量变化规律,我们对相关文献进行了数量统计对比(见图1)。从发文量的整体变化来看,批评话语研究受到国内外学者的持续关注,该领域的文献量呈现总体增长的趋势,其中国外的发文量持续增长,增幅较快,而国内的增速较为平缓;从文献总量来看,国外批评话语研究文献数量远远超过国内文献量;从年度发文量来看,国内文献量与国外存在一定差距,且差距在不断拉大。具体而言,国内外批评话语研究40 年来出现了不同的发展阶段,呈现出各自的阶段特征。

图1 国内外批评话语研究(1979-2018)年度发文量趋势

根据文献量趋势图,国际批评话语研究的发展阶段可以分为萌芽期(1979-1989)、缓慢增长期(1990-2007)、快速增长期(2008-2014)和高速增长期(2015-2018)。萌芽期发文量较少,对批评话语的研究延续了文学批评的传统,如Parrinder(1979),Manley(1981),Mcgann(1985)都在文学批评框架内对批评话语进行总结与反思。这一时期批评话语研究的早期学者van Dijk,Wodak,Fairclough等正在建构理论,著书立说,加之期刊体系尚不完善,对发文量会有直接或间接的影响。

缓慢增长期发文量从1990 年的4 篇到2007 年的65 篇,总体呈现缓慢上升趋势。这一发展阶段开始出现专门的学术期刊,如van Dijk 创办的Discourse & Society和Discourse Studies,van Leeuwen 等人创办的Social Semiotics,Wodak 和Chilton 创办的Journal of Language and Politics,Fairclough 创办的Critical Discourse Studies,这些期刊为批评话语研究的发展提供了重要国际交流平台。

快速增长期发文量开始超过100 篇,到2014 年达到219 篇。这一时期批评话语研究的快速发展得益于逐步成熟的期刊建设。2007 年9 月在英国兰卡斯特大学召开的第二届“当代中国新话语”国际学术会议以及定期举办的“跨学科批评话语分析国际会议(Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines Conference,CADAAD)”都推动了国际批评话语研究的发展。

高速增长期的2015 年发文量达到434 篇,并保持高速增长,在2018 年达到了540 篇。这一时期发文量的飞速发展说明批评话语研究在国外持续升温,一些权威期刊如Discourse & Society与Critical Discourse Studies相继开设批评话语研究专刊。另一个影响发文量的因素是自2015 年起WOS 收录了一些学术界具有一定影响力的新刊(ESCI),如Critical Studies on Terrorism,Journal of Multicultural Discourses等。

与国外发展情况相比,国内批评话语研究也分为四个阶段:萌芽期(1979-1994)、缓慢发展期(1995-2001)、快速增长期(2002-2010)以及平稳发展期(2011-2018),但呈现出不同的发展特征。萌芽期的批评话语研究几乎处于停滞状态,只有极少数学者对国外批评话语理论进行了引介,如钱敏汝(1988a,1988b)集中介绍van Dijk的话语宏观结构,施旭(1989)对van Dijk 的批评话语研究理论与最新发展进行了全面推介,也有学者从文学批评的角度讨论批评话语,如蒋原伦(1992)、程文超(1993)。

缓慢发展期发文量仍然较少,但开始有学者对批评话语研究进行了全面、系统地论述。陈中竺(1995)是国内最早引入批评语言学的学者,他详细介绍了批评语言学的哲学与语言学基础,并系统回顾了批评语言学的发展历程。辛斌(1996)、丁建新和廖益清(2001)、纪玉华(2001)等学者对批评语言学或批评话语分析的基本概念、研究方法进行了深入探讨。这一阶段尽管发文量不大,但相关成果为该学科在国内的发展奠定了基础。

快速增长期的2002 年发文量增长到19 篇,平稳发展四年后,2006 年的发文量为36 篇,接下来继续呈现快速发展势头,到2009 年已超过100 篇,2010 年虽有小幅回落,但仍保持在100 篇以上。辛斌教授(2005)出版了《批评语言学:理论与应用》,这是国内第一部系统介绍批评语言学的专著,而2006 年在南开大学举办的(批评)话语分析高级研讨班与首届“当代中国新话语”国际学术会议使我国的批评话语研究进入了新阶段。

平稳发展期发文量保持在每年130 篇左右,尽管有小幅下滑,但整体上呈现稳定发展态势。2011 年中山大学语言研究所举办了“中国批评语言学高层论坛”(后发展为“全国话语研究高层论坛”),2013 年成立了中国话语研究会(现更名为中国英汉语比较研究会话语研究专业委员会),2017 年成立了中国话语研究机构联盟。一系列常规会议的举办与学会的创立为国内批评话语研究的稳步发展提供了组织保障。

2 国内外批评话语研究高产作者

运行CiteSpace 软件,节点类型选择author,将国内外作者图谱的阈值分别设置为4 和6(即图中出现的作者发文量分别不低于4 篇和6 篇),分别生成国内外批评话语研究的高产作者与合作网络图谱(见图2 和3)。根据生成的知识图谱统计出发文量前十位的国内外学者(见表1)。

图2 国内批评话语研究高产作者及合作网络图

如图2 和表1 所示,国内批评话语研究的高产作者有田海龙、辛斌、丁建新、武建国等,这些学者均是该领域的代表人物。辛斌教授自20 世纪90 年代开始从事批评话语研究,在批评语言学核心理念与主要研究方法的引介(辛斌,1996,2002)、批评性语篇分析视角下的英语新闻语篇研究(辛斌,1998,2000)以及语言的建构性和话语的异质性(辛斌,2016)等方面成果颇丰,影响深远。田海龙教授近十几年来在批评话语研究的理论发展方面颇有建树,阐述了从批评语言学到批评话语分析再到批评话语研究的演变(田海龙,2006,2016),提出趋于质的研究的批评话语分析模式(田海龙,2013),并结合辩证唯物主义的语言与社会关系对批评话语分析进行了再思考(田海龙、赵芃,2017)。除了辛斌、田海龙两位资深学者以外,丁建新教授在批评话语研究的基础上另辟蹊径,开创了边缘话语分析范式,取得了颇有意义的成果。他考察了边缘话语与社会的关系(丁建新,2010,2013),全面系统地厘清边缘话语分析的基本理论问题(丁建新、沈文静,2013),并通过探讨系统功能语言学的本质为边缘话语分析提供理论支持(丁建新,2016)。

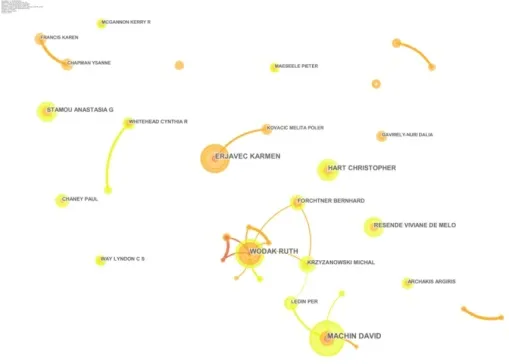

图3 国际批评话语研究高产作者及合作网络

表1 国内外批评话语研究(1979-2018)发文量前十位作者

国内批评话语研究领域的其他学者也取得了各具特色的成果,如武建国(2015)对批评性话语分析中存在的争议进行剖析讨论,郜丽娜(2013)考察了认知语言学理论在批评话语分析中的应用,纪卫宁(2013)对批评话语分析重要思想进行解读与评介,纪玉华和李锡纯(2011)界定了批评性话语分析中的批评性,钱毓芳(2010a,2010b)运用语料库技术开展批评话语分析,赵芃(2015)采用批评话语分析探讨了学雷锋活动等具体议题,廖益清(2008,2018)从批评话语分析视角研究时尚话语中社会性别的身份构建。

如图3 和表1 所示,国外批评话语研究领域的高产作者主要有Ruth Wodak,David Machin,Erjavec Karmen 等,覆盖了批评话语研究不同发展阶段。Wodak 是批评话语研究的早期代表人物,她擅长使用话语历史分析法探究话语中的权力与意识形态,关注具体的政治相关议题,如美国电视剧中的语言使用如何影响政治的全球本土化(Wodak,2010),欧盟成员国在语言选择与语码转换过程中如何体现意识形态与语境线索之间的相互影响(Wodak,Krzyżanowski & Forchtner,2012),以及欧洲移民政策中的话语如何表征欧洲国家身份(Wodak & Boukala,2015a,2015b)等。Machin 的研究专长是多模态批评话语分析,他探讨了商业化背景下新闻报纸如何运用字体、颜色、布局等视觉符号重构品牌(Machin & Niblock,2008),电视节目的犯罪报道中语言与图像在重新语境化过程中的作用(Machin & Mayr,2013),并阐释了多模态批评话语分析用于考察话语与社会、意识形态的必要性(Machin,2016;Machin & van Leeuwen,2016)。Christopher Hart(2013,2018)则将认知语言学引入批评话语分析,并采用认知与实验的方法对政治抗议等新闻报道进行批评性分析。很多学者关注了其他一些具体议题,如斯洛文尼亚报纸中记者建构调查报告使用的话语策略(Poler Kovačič & Erjavec,2011)、教育话语中的批评意识培养(Rogers,2012)、商业广告中的语言变异(Stamou,2013)以及波兰的难民危机与瑞典的移民问题(Krzyżanowski,2018a,2018b)。

从图2 和3 来看,国内形成了以辛斌教授和田海龙教授为中心的两个比较显著的合作网络,国外形成了以Wodak 和Machin 为中心的两个合作网络,这些合作关系多是导师与学生以及科研团队内部的成员合作。相比之下,国内外其他学者大多以散点呈现,说明合作关系并不明显,以独立研究为主。

3 国内外批评话语研究高产机构

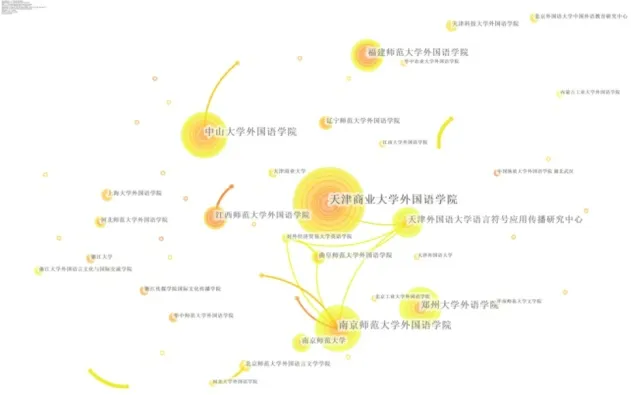

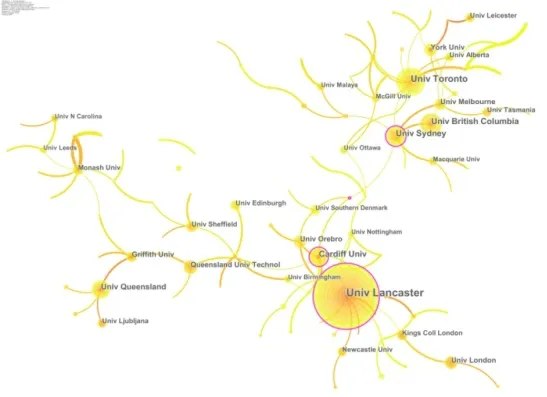

运行CiteSpace 软件,节点类型选择institution,分别生成国内外批评话语研究的高产机构与合作网络图谱(见图4 和5)。结合生成的知识图谱得到发文量前十位的国内外研究机构(见表2)。

图4 国内批评话语研究高产机构及合作网络

图5 国际批评话语研究高产机构及合作网络

如图4 和表2 所示,国内批评话语研究的高产机构聚集在天津、南京、广州等地的高等院校,如天津商业大学、南京师范大学、中山大学、天津外国语大学等,而这些高校又以二级学院或科研中心为依托。天津商业大学外国语学院将批评语篇分析作为学科发展的重要研究方向之一,在田海龙教授前期的带领下形成了扎实的研究团队,取得了丰硕成果。南京师范大学外国语学院以国内批评话语研究领军学者辛斌教授为带头人,加上国际符号学研究所的成立,共同推进批评话语研究在该校的发展。中山大学外国语学院拥有丁建新教授牵头的批评语言学研究团队,加之校级语言研究所与新近成立的韩礼德研究中心,形成了独具特色的批评语言学与韩礼德研究融合发展的态势,颇有影响力。天津外国语大学语言符号应用传播研究中心主要由田海龙教授负责,在批评话语分析与社会符号学研究领域发展迅速,成绩斐然。国内越来越多的高校注重话语与传播研究,相继成立了研究所或研究中心,在批评话语研究领域不断取得新进展。

表2 国内外批评话语研究(1979-2018)前十位高产机构

如图5 和表2 所示,国外批评话语的高产机构聚集在英国、美国、澳大利亚、加拿大等国家和地区,主要研究机构有兰卡斯特大学、伦敦大学、多伦多大学、不列颠哥伦比亚大学等高等院校。其中兰卡斯特大学是国际批评话语研究重镇,在批评性话语分析、认知语言学、语料库语言学等领域设有活跃的研究中心或研究组,如“语言、意识形态与权力研究组”(Language, Ideology and Power Group)、“话语与语篇研究组”(Discourse and Text Research Group)等,并拥有批评话语研究领域的领军学者Fairclough,Wodak 和Chilton 与新一代学者Baker 和Hart,形成了稳定的学术团队与鲜明的研究特色。从合作网络来看,这些国际研究机构不仅多产,而且高校间保持密切的科研合作,如兰卡斯特大学与卡迪夫大学、伯明翰大学、诺丁汉大学,多伦多大学与不列颠哥伦比亚大学、约克大学(加拿大)、悉尼大学、墨尔本大学,昆士兰大学与格里菲斯大学、昆士兰科技大学之间均形成了密切的科研合作网络。与国外研究机构合作网络相比,国内的机构之间合作较少,除南京师范大学、天津外国语大学、天津商业大学有一定合作外,其他机构大多以散点出现,保持独立研究。

4 国内外批评话语研究高被引文献

通过中国期刊数据库的文献统计功能,选择被引可以得到国内批评话语研究被引次数前十位的高被引文献(见表3)。其中引用频次最高的是陈中竺先生的文章,这是最早将批评语言学全面系统引入国内的文献。

表3 国内批评话语研究(1979-2018)前十位高被引文献

辛斌教授是国内批评话语研究的领军人物,在前十位高被引文献中有五篇文章,主要考察了批评语言学中的语言、权力与意识形态关系(辛斌,1996)、英语语篇中可能具有的意识形态意义(辛斌,1997)以及英语新闻语篇批评性分析的主要方法(辛斌,2000),介绍了批评性语篇分析的主要理论基础、方法论源泉与语篇意识形态分析框架(辛斌,2002),并讨论了批评话语分析存在的一些主要问题(辛斌,2004)。这些文献对国内批评话语研究影响深远。戴炜华教授早年对批评话语分析也进行了探究,主要是结合实例分析讨论批评语篇分析的核心概念、原则与理论方法(戴炜华、高军,2002;戴炜华、陈宇昀,2004)。丁建新和廖益清(2001)从批评话语分析产生的理论背景、语言学理论基石、研究的基本问题以及对语言教学的启示等方面作了概要评介,在国内批评话语研究界颇有影响。田海龙(2006)通过对批评语言学和批评话语分析的形成与核心内容的评述再现从批评视角研究语篇的发展过程,进而呈现从批评视角研究语篇的巨大潜力。总体而言,以上国内批评话语研究的高被引文献以综述类或理论方法引介类为主,且文献发表时间较早,引领着国内该研究领域的发展。

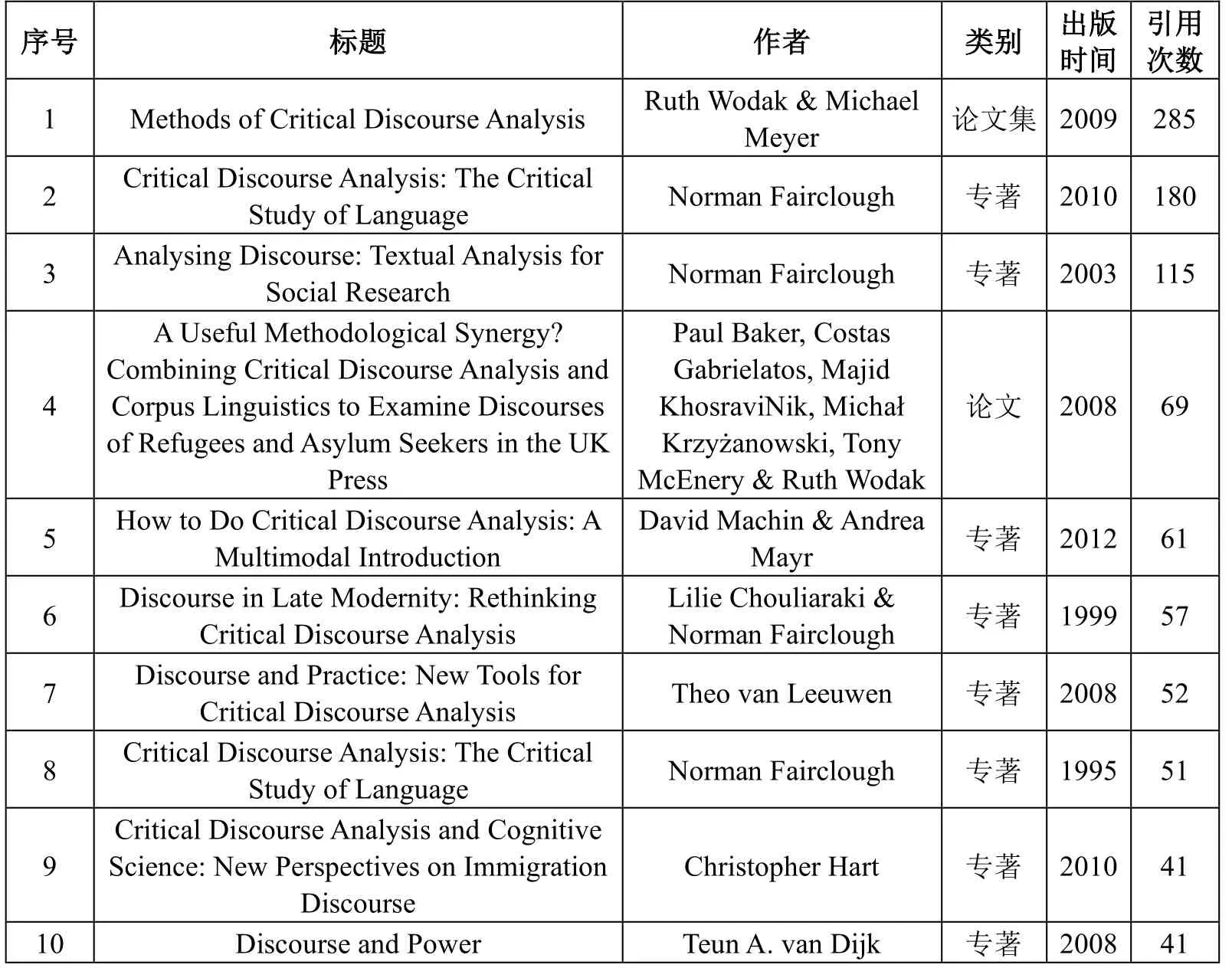

运行CiteSpace 软件,节点类型选择reference,生成国际批评话语研究共被引文献知识图谱,并根据图谱数据统计出引用次数前十位的文献(见表4)。

表4 国际批评话语研究(1979-2018)前十位高被引文献

从文献作者来看,前十位文献主要来自批评话语研究领域的领军学者Fairclough,Wodak,van Dijk 和van Leeuwen,而这些成果又代表了批评话语分析的主要流派,即以van Dijk 为代表的社会认知分析法(sociocognitive approach)、以Wodak 为代表的话语历史分析法(discourse-historical approach)、以Fairclough 为代表的辩证关系分析法(dialectical-relational approach)和以van Leeuwen 为代表的社会符号学(social semiotic approach)。在高被引文献中,Baker,Hart,Machin 和Krzyżanowski等新一代学者产出了高质量的成果,引人注目。

从文献内容来看,这些高被引文献涵盖了批评话语研究的基本概念、核心理论、研究方法等各个方面,体现了批评话语研究的进展与前沿。其中引用频次最高的文献是由Wodak 和Meyer 合编的《批评话语分析方法》(Methods of Critical Discourse Analysis),这本书全面、系统地介绍了批评话语分析的主要流派与异同。Fairclough的成果在前十位文献中占比最大,主要包括从宏观上把握批评话语分析的基本理论与方法,阐释了语言、权势与意识形态的关系(Fairclough,1995),提出了批评话语分析的五步分析框架(Chouliaraki & Fairclough,1999),完善了话语实践分析法(Fairclough,2003),并发展了辩证关系分析法(Fairclough,2010)。在新一代学者中,Baker 等(2008)运用语料库语言学的方法对英国新闻媒体中的难民话语和寻求庇护者话语进行了批评性分析,Machin 和Mayr(2012)聚焦于多模态批评话语分析,从基本概念、理论基础、实例分析等方面说明了多模态符号资源在批评话语分析中的意义与功能,而Hart(2010)则将演化心理学与认知语言学的相关思想引入批评话语分析,并对移民话语进行全新分析。

综上所述,国外批评话语研究高被引文献是该领域不同发展阶段产出的重要成果,奠定了批评话语研究的基础,对国内批评话语研究产生了积极影响,意义重大。而批评话语研究早期形成的经典学术专著同样值得国内同行关注,如van Dijk 于1984 年出版的《话语中的偏见》(Prejudice in Discourse)、Fairclough 于1989 年出版的《语言与权力》(Language and Power)与1992 年出版的《话语与社会变革》(Discourse and Social Change)以及Wodak 于1989 年出版的《语言、权力与意识形态》(Language,Power and Ideology)。

四、结语

本文运用文献计量学的方法,借助CiteSpace 可视化软件绘制国内外批评话语研究的科学知识图谱,梳理了国内外批评话语研究40 年来的发展脉络。从发文量来看,批评话语研究受到了国内外学者的持续关注,出现了不同的发展阶段,整体呈现强劲的发展态势;从高产作者与机构来看,国内外批评话语研究均拥有活跃的领军学者与主要研究机构,并不断取得新进展;从高被引文献来看,国内外批评话语研究均产出了具有代表性的高质量研究成果,引领着该领域的研究发展方向。国内外批评话语研究进程中也出现了一些研究热点与前沿议题,将另文专门讨论。