印度河文明行记

2020-06-18赵东升

赵东升

一提到“印度”,中国人最难以割舍的情结可能就是唐玄奘西天取经的故事了。可对大部分不熟悉古代“印度”文明史的人来说,这一故事里却暗藏着诸多“玄机”。首先,此“印度”并不是现在的印度;其次,此“印度”与中国的接触和交往也不是从唐代才开始;再次,此“印度”与中国的交往也不仅有“西去”一条路线;最后,此“印度”的文明史更为久远和丰富多彩,佛教只是其中的一部分内容而已。

借着参加印度河流域古代遗址考古发掘的机会,我有幸领略了印度河流域的风貌,见识了当地人民的宗教信仰、精神面貌、生活习俗和饮食文化。更重要的是,对印度河文明有了更深的了解。

“印度” 及“印度河”

中国史书对“印度”的最早记载在《史记·大宛传》中,当时称为“身毒”。《汉书》:“从东南身毒国,可数千里,得蜀贾入市。”身毒,也译为天竺。《后汉书·西域传》:“天竺国一名身毒。”东晋隆安三年(399年),65岁的法显为了维护佛教“真理”,西赴“天竺”寻求戒律。唐初,印度多称为天竺,被认为是中国西方之国,因此也称为“西天”或“西土”,故有唐太宗派玄奘西天取经之说。

印度是梵文Sindhu的对音。Sindhu,即印度河的梵名。今天巴基斯坦境内印度河下游有一个省,名“信德”(Sindh Province),“信德”是“印度”的同源词,“印度”转音“天竺”或“身毒”,语源皆本此。玄奘途经印度河时说:“夫天竺之称,异议纠纷,旧称身笃、身毒、贤豆、天竺等。今从正音,宜云印度”,明确指出印度之得名,源于印度河。

印度河流域大部分地区在今天巴基斯坦伊斯兰共和国境内,印度河流过的地区古代即叫印度斯坦,即印度河的土地。今天与巴基斯坦毗邻的印度共和国,历史上为许多小邦国和部落所占据,古代并不叫印度,是英国把南亚地区变为大殖民地后,才与古代印度河地区一同称为印度的。

印度河地区具有独立自生的古代文明,是梵文与梵语的母邦,也是古代佛教的主要兴盛之地。今天印度境内的恒河流域,乃是古代的婆罗多地区,自古信奉崇拜湿婆和生殖神的婆罗门教。

塔克西拉(Taxila)古城及遗址群位于巴基斯坦西北部,西北距首都30千米左右。作为有着2500年历史的世界文化遗产,古城及遗址群保留了丰富的佛教遗迹,是举世闻名的犍陀罗艺术中心。中国5世纪初的法显、6世纪前半叶的宋云和7世纪前半叶的玄奘都曾到这里求过佛法。

认识印度河文明

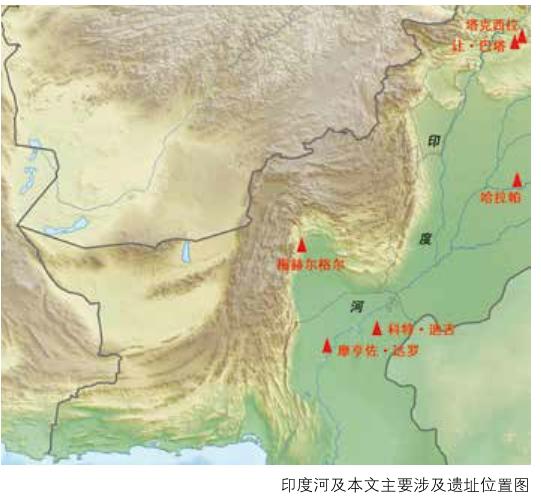

印度河流域是古代丝绸之路上重要的节点,也是早期佛教诞生与传播的重要区域。19世纪以来,来自英国、美国、法国、意大利和德国等国的考古队和研究机构长期在印度河流域进行考古调查和发掘,共发现超过1000处的遗址,但仅发掘了其中的百余处,其中著名的哈拉帕(Harappa)遗址、摩亨佐·达罗(Mohenjo-Daro)遗址、塔克西拉遗址、梅赫尔格尔(Mehrgarh)遗址等都已成为世界闻名的文化遗产保护项目和旅游胜地。

印度河文明又被称为哈拉帕文明,因为考古學者对哈拉帕古城遗址的认识最早(19世纪30年代),发掘也最早(20世纪20年代)。迄今所知,印度河文明有社会等级制度、文字系统、大型规划城市和远距离贸易等,是一个成熟的文明社会。此文明社会的成熟期为公元前2600—前1900年,如果包括之前的早期哈拉帕文明和之后的晚期哈拉帕文明,整个印度河文明自公元前3300年一直延续到前1300年。在印度河文明之前,还有一个前哈拉帕阶段——梅赫尔格尔文化,它是印度河流域文明的先驱,是印度河流域最早的农业、畜牧和定居所在地。

前哈拉帕阶段——梅赫尔格尔文化

梅赫尔格尔遗址位于巴基斯坦俾路支省的卡奇(Kacchi)平原,年代为公元前7000—前2500/2000年。该遗址在1974年由法国考古队发现,并在1974—1986年间进行了连续发掘,又在1997—2000年进行了第二阶段的发掘。遗存分布在6个土丘中,历次发掘共收集3.2万件遗物。

梅赫尔格尔遗址是南亚地区最早的农业和畜牧地点。它受到近东新石器时代文化的影响,在驯化动植物品种、定居方式和陶器制作等手工业技术方面与其有相似性,因此有学者认为,印度河文明是近东新石器时代文化植入的结果。而发掘者则认为其有独立的起源,有更早的当地背景,这些相似性只是“文化连续体”的证据。也有学者根据牙医学和DNA证据,认为该遗址虽然文化连续发展,但铜石并用时代人口并不是新石器时代人口的直接后代,而与伊朗和中东的人类基因有密切关系。

该遗址的文化发展可分为七期。

第Ⅰ期(公元前7000—前5500年)为前陶新石器时代,此时人们种植小麦和大麦,饲养山羊、绵羊和牛。房子用未烧的泥砖建造,大部分都分为4个隔间。考古发现了很多的墓葬,有些墓葬有精美的随葬品,包括篮子、石头和骨头工具、珠子、手镯、项链,少量的也用动物祭祀,一般男性墓随葬品较多。发现了海贝、石灰石、绿松石、青金石和砂石的饰品以及简朴的女性雕塑和动物陶塑。远海海贝和青金石的发现说明当时就已经与较远的地区建立了联系。另外,考古学者对该时期墓地中9个成年人的11个钻孔臼齿冠进行了研究,证明了原始牙科在此地有着悠久传统。

第Ⅱ期(公元前5500—前4800年)和第Ⅲ期(公元前4800—前3500年)分别为有陶新石器时代和铜石并用时代。此时,许多制造活动使用了更先进的技术:房子使用烧烤过的泥砖建造,珠子施以彩色釉面,赤陶雕塑更加精细,女性雕像用颜料装饰,发型和装饰各异,印章开始出现,冶铜技术发明等。青金石、铜制品和印章等的相似性也表明印度河流域与西亚、中亚地区的交往更为频繁。

第Ⅳ—Ⅵ期(公元前3500—前3300年)为铜石并用时代向青铜时代的过渡时期。第Ⅶ期(公元前2800—前2600年)为青铜时代。期间500年的遗址空白期,聚落转移到相距8千米的Nausharo城堡遗址。公元前2600年之后遗址彻底消亡,只是在相距8千米的Sibri墓地延续了一段时间。

早期哈拉帕文明

印度河文明早期分为拉维(Ravi)期和科特·迪吉(Kot Diji)期。此时贸易网络兴盛,主要贸易产品包括青金石、玛瑙、玉髓等制珠材料。人们又驯养了新的动植物,包括豌豆、芝麻、枣、棉花,以及水牛等。最后阶段,区域一体化逐渐加强,社区逐渐形成一个相对统一的物质文化体,聚落形态也从社区转向大型城市中心。

成熟期哈拉帕文明

成熟期的印度河文明分布在1500千米的印度河及其支流冲积平原上,甚至在阿富汗北部也发现了属于印度河文明的贸易殖民据点肖土盖(Shortugai)遗址。此时最著名的发现无疑是哈拉帕古城和摩亨佐·达罗古城。从对两座古城长达100年的发掘和研究可以得出印度河文明的以下几方面特征。

复杂和技术先进的城市文化 城市规划严整有序,卫生系统、街道系统、防卫系统、储存系统、运输系统、排水系统等一应俱全。

统一领导和精神信仰 城市是在高度统一和精心规划的网格模式下建设的,拥有集体使用的公共设施和纪念性建筑,一致的墓葬象征意义和异质性的随葬品,以及统一的崇拜对象等。另外,陶器、印章、砝码和砖块也都表现出惊人的一致性。

技术和工艺 印章、雕塑、制陶、造船、两轮车等制作技术以及金属冶炼水平和最早的度量衡制度等都体现着成熟哈拉帕文明时期所达到的文明高度。

贸易和交通 目前所知,印度河文明的经济很大程度上依赖于贸易,这里的贸易可分为陆路和海路两种。运输技术的重大进步促进了贸易的发展,比如这里可能是世界上最早使用轮式交通工具的文明,也是世界上较早使用平底帆船的文明。这里主要通过海路与两河流域连接,通过陆路与中亚和伊朗高原交往。

晚期哈拉帕文明

公元前1900年左右,哈拉帕文明逐渐衰落,到公元前1700年左右,大部分城市都被遗弃了,同时出现了多种区域文化。虽然此时继续与波斯湾地区有联系,但长途贸易普遍减少。农作物开始出现多样化趋势,农村定居也向东部和南部转移,这一过程一直持续到公元前1300年左右,其陶器的时代特征被描述为“与成熟的哈拉帕陶器传统有一些连续性”,但也有明显的差异。主要表现为彩陶器表由以前的红色演变为赭色,随葬品多为不施彩的素面器。

后哈拉帕阶段及末期

公元前1300—前300年,印度河流域相继经历了黑红陶阶段、灰陶黑彩阶段和磨光黑陶阶段。相对应的历史时期分别为吠陀时期、犍陀罗时期、波斯帝国时期和马其顿帝国时期。吠陀时期的出现,绝大部分学者认为是由来自亚欧草原的雅利安人的“入侵”造成的,但南亚次大陆的本土学者往往从《梨俱吠陀》等古老的经书出发,认为雅利安人实际上是外来人口本土化的结果。从公元前600年以后的犍陀罗时期开始,南亚次大陆地区进入了小国林立的发展新阶段,佛教也在此时开始萌生、发展,一直到公元700年逐渐被伊斯兰教取代。

发掘印度河文明

中国赴印度河流域考古队由南京大学、河北师范大学和湖北省文物考古研究所组成。选择的发掘地点为让·巴塔(Jhang Bahtar),遗址位于伊斯兰堡西偏南33千米处,东北距塔克西拉古城30千米,西距印度河干流70千米。该遗址为一大型土丘,西侧1/3已被现代公路破坏,东侧1/3也被砖厂取土破坏得较为严重,中部土丘上为一处医院,保存较好。现存底径100米,东侧断面垂直,高9米,断面可见丰富的古代遗存,包括房址、灰坑、窖穴及大量的石质、陶质和烧土遗物。2018年考古队发掘了东侧1/3被破坏的墩底部分,2019年发掘了原墩子的东北边缘区域。

两个年度的发掘,证明该土丘的主体年代应为哈拉帕文明晚期和后哈拉帕文明的吠陀时期,居住形式多为袋状灰坑式房屋,房屋壁面经过特殊处理,地面往往放置有成组陶器,陶器表面多为红色或赭色,无彩。也有一部分彩陶时代可能早到哈拉帕文明成熟期。

感悟印度河文明

回顾在巴基斯坦的工作经历,有两件事印象最为深刻。一是中巴友谊无所不在,二是当地人民尤其是儿童眼神中对美好生活的向往。

以前我对中巴友谊的认识只是停留在社交媒体和口耳相传的层面,当亲身经历时,才真正感受到那股由内心迸发出的坚定。尽管肤色不同、信仰不同、习俗不同、生活方式不同,甚至是语言不通,但人与人之间的友善和理解却丝毫不缺。无论是满大街的笑脸相迎,还是安保有加;無论是处处所见的中国制造印记,还是中巴友谊的标语,都让我有种世界可以大同的虚幻感觉。虽然荷枪实弹的保卫人员不离不弃,让我们的工作增加了难度,也让我们内心有诸多压力,但还是觉得心里时刻有一股暖流在涌动。无论贫穷贵贱,无论男女老少,无论高矮胖瘦,都能和谐友爱,也许这才应该是人类社会该有的相处之道。

从历史上看,中巴友谊源远流长,除了中国的高僧西行求法和印度高僧前往中国传播佛法以外,更早的新石器时代和青铜时代的交往已然存在。交通路线除了经过中亚,翻越帕米尔高原或通过费尔干纳盆地的西线外,也有经过克什米尔,进入西藏的中线,以及沿喜马拉雅山南麓,通过缅甸进入云南的东线。此外,还有海上之路。对此,夏鼐先生已有过精彩的论述,近些年来,四川大学考古团队李永宪、霍巍、吕宏亮诸先生也都有非常精妙的研究,兹不赘述。

工地上的小伙子各个都“身材很好”,后来才知道,他们为了省钱,每天只吃1—2顿饭,中午收工时他们也不回家吃饭,就在工地上休息一下,下午继续干活。饿了就拿出古特卡(Gutka,一种嚼烟,类似口香糖)含在嘴里。即使这样,他们仍然保持乐观的状态。当我们不定期地为所有工人和保卫人员订购外卖送到工地时,他们也是先一起做敬拜,然后有条不紊地排队打饭,从不慌乱和争抢。

我去参观博物馆,恰逢一群小学生,他们竟然一路跟随我,不时询问他们感兴趣和好奇的事情,直到花费1个多小时参观完整个展厅后他们都不忍离去。从他们的眼睛里,我分明看到了自豪和希望,以及追求被认同的迫切心情。

巴基斯坦大街上最令人眼花缭乱的莫过于“花车”了,在我的眼光所到之处,不时闪过一幅幅游动的装饰画,这是巴基斯坦一道靓丽、特别的风景。说这些卡车和客车,甚至拖拉机、地板车都“浓妆艳抹、花枝招展”一点也不为过。从车头到挡板到车尾,甚至到车斗内壁都装饰着各种动物、植物、山水、人物等图案。装饰图案反映了巴基斯坦民众,尤其是男性的价值观、梦想和愿望。很多车的冠状车头上都画着麦加清真寺及其中的圣堂。在卡车的后面经常可以看到一双大眼睛,据说可以保护卡车,躲避灾难。人们想象中的结合了巴基斯坦和西方优点的完美女性形象也是绘图的内容。有的时候,国际政治也会在卡车上反映出来。车厢下面则挂着一排排彩色链饰,随着卡车的奔驰“叮当”作响。车子的前前后后还装饰着许多反光片,晚上行车时,后面车辆的司机可以清楚看到前面車辆的整个轮廓。这些花车装饰考究,做工精良,每一辆都是独特的艺术品,它既反映了巴基斯坦人民追求美好生活的希望,也通过车身上的标语,传递出民众对生活的观察与思考,看出巴基斯坦民间的喜好和文化习俗的变迁等。这完全可以作为我对巴基斯坦精神的理解和概括。

巴基斯坦的精神风貌来源于源远流长的印度河流域文明传统,来源于兼容并包的文明历程,来源于多元一体的民族文化,来源于整齐划一的精神信仰。巴基斯坦文明史悠久而绵长,期待更多的人能去聆听、去感悟。

(作者为南京大学历史学院考古文物系副教授)