假体置换与切开复位内固定治疗桡骨头骨折的 Meta 分析

2020-06-18戚鸿飞马腾崔玉任程刘德印许毅博李明李忠

戚鸿飞 马腾 崔玉 任程 刘德印 许毅博 李明 李忠

桡骨骨折是肘部常见损伤,约占肘部损伤的33%[1]。桡骨骨折会导致肘部长期的疼痛、功能障碍和退行性改变,严重的可能伴有韧带的损伤,破坏肘关节的稳定性导致长期后遗症[2]。对于桡骨骨折目前临床上最常用的是 Mason[3]在 1954 年提出的 Mason 分型,Johnston[4]于 1962 年进行改进,包括 Mason-Johnston IV 型。对于 Mason I 型未移位的骨折 ( 骨折移位<2 mm ) 可以保守治疗[5],Mason II型可选择切开复位内固定术治疗[5]。而粉碎性骨折( Mason III、IV 型 ) 的最佳治疗方法存在一定争议,桡骨切除、切开复位内固定术、人工假体置换这3 种方法都被用于治疗桡骨粉碎性骨折。其中桡骨切除术治疗桡骨粉碎性骨折最早被用来治疗 Mason III、IV 型桡骨头骨折,但临床研究发现该术式远期易出现尺侧腕关节疼痛、肘外翻和创伤性骨关节炎等并发症,目前应用较少[6-8]。由于桡骨切除术存在一定的弊端,切开复位内固定术逐渐被应用于治疗桡骨骨折,但笔者发现该术式易出现内固定松动、骨不连、肘关节功能障碍等情况[9-10]。随着医学水平的不断发展,一些研究者发现桡骨置换术对于粉碎性桡骨骨折有着不错的疗效[11-12],然而桡骨置换术也存在假体松动、填充物过多等并发症[13]。

对此,本研究将通过 Meta 分析对假体置换术、切开复位内固定术这两种手术方法治疗桡骨骨折的疗效差异进行比较,为临床选择提供循证医学证据。

资料与方法

一、纳入标准与排除标准

1. 纳入标准:( 1 ) 研究类型:随机对照实验( randomized controlled trail,RCT ) 或临床对照实验( clinical control trail,CCT ),无论是否使用盲法,数据资料完整,语言限定为中 / 英文;( 2 ) 研究对象:影像学检查明确诊断为桡骨头骨折;( 3 ) 干预措施:实验组行桡骨头假体置换术 ( prosthetic replacement,PR ),对照组行切开复位内固定术( open reduction and internal fixation,ORIF );( 4 ) 结局指标:手术时间、术后关节功能评分、术后前臂屈伸活动度、术后前臂旋转活动度、术后影像学表现及并发症。

2. 排除标准:( 1 ) 年龄<18 周岁的患者、既往有先天性患肢畸形、肘关节骨折史、肘关节炎、合并有软组织损伤、开放伤患者;( 2 ) 既往有前臂外伤或手术史的患者;( 3 ) 病理性骨折;( 4 ) 重复发表或无法获得有效数据的文献;( 5 ) 会议、临床报道、综述等非临床对照研究的文献。

二、文献检索方法

检索 Pub Med、Cochrane Library、Web Of Science、中国生物医学文献数据库、中国知网、万方数据库,检索时间为限定为各数据库建库至 2020年 2 月 20 日。中文检索词为桡骨头骨折、切复内固定、桡骨头置换,英文检索词为 Radius Fractures、comminuted fractures of radial head、radial head prosthesis replacement、open reduction and internal fixation。

三、文献筛选及文献质量评价

由 2 位医生对所有检索到的文献资料进行整理,先排除重复的文献,再按照纳入和排除标准通过阅读题目和摘要的方式排除不符合纳入标准的文献,最后进一步阅读全文,以确定最终纳入的文献,并交叉核对 2 位成员纳入的文献,如有分歧则通过双方讨论或请教高年资研究者。依照 Cochrane偏倚风险评估标准,由 2 位医生对纳入文献进行独立分析,将其分为高度偏倚风险、中度偏倚风险和低度偏倚风险。

四、统计学处理

运用 RevMan5.3 进行 Meta 分析,不良事件发生率的效应指标选用比值比 (OR),连续性变量的效应指标选用均数差 (MD) 或标准化均数差 (SMD) 以及 95% 的可信区间 ( confidence interval,CI)。通过计算I2和P值来对每项研究的异质性进行检验,若P>0.1 且I2≤ 50% 则认为异质性小[14],选择固定性效应模型合并结果;反之则认为异质性较大通过再次阅读全文确定异质性的来源并采用随机效应模型合并结果。

结 果

一、检索结果

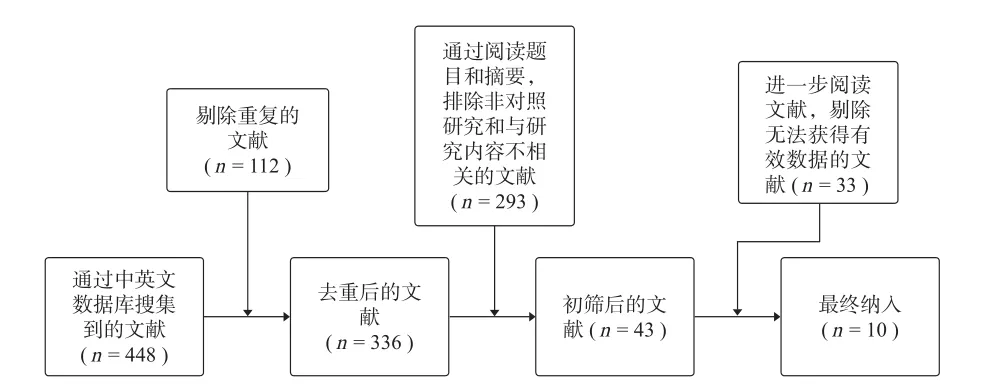

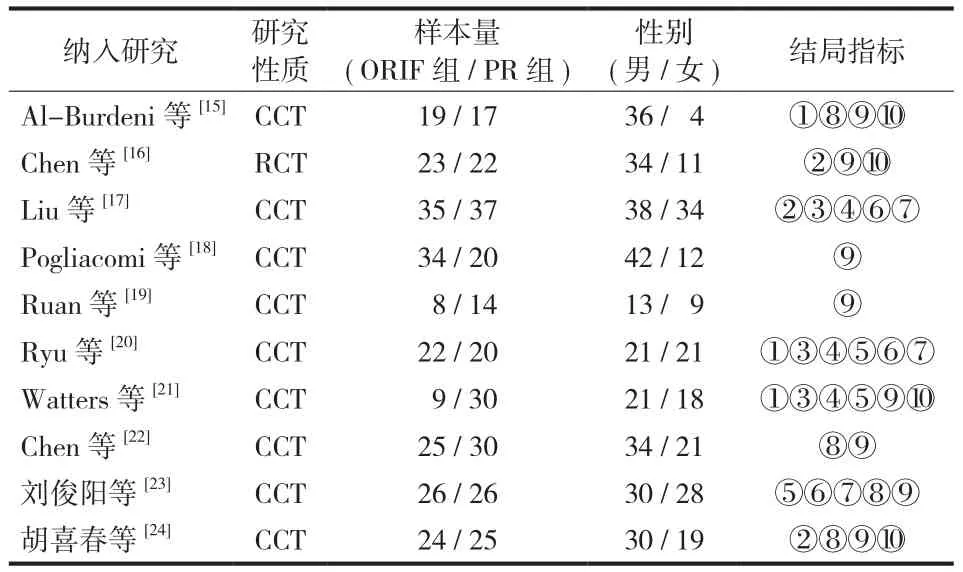

依据上述的文献检索策略,共检索到 448 篇文献,去除重复文献 112 篇。通过阅读题目和摘要,排除非对照研究和与研究内容不相关的文献 293 篇并得到 43 篇相关的文献,进一步阅读全文并最终确定纳入的 10 篇文献。文献筛选流程见图 1,纳入文献的基本特征见表1。

二、Meta 分析结果

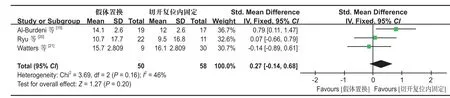

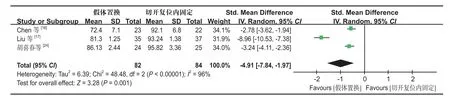

1. 术后肘关节功能评分:( 1 ) 上肢功能评分:纳入的文献中有 3 篇文献[15,20-21]采用上肢功能评分对患者术后的肘关节功能进行评价。总共 108例,其中 ORIF 组 50 例、PR 组 58 例,异质性检验(P=0.16,I2=46% ) 采用固定效应模型合并结果,切开复位内固定与桡骨头假体置换这两种手术方式治疗桡骨头骨折术后上肢功能评分接近 [SMD=0.27,95%CI( -0.14,0.68 ) ],P=0.20,差异无统计学意义 ( 图 2 )。( 2 ) Broberg-Morrey 评分:有 3 篇文献[16-17,24]根据 Broberg-Morrey 评分对患者术后肘关节功能评价进行随访,共计 166 例,其中 ORIF组 82 例、PR 组 84 例,异质性检验 (P<0.001,I2=96% ) 采用随机效应模型合并结果,桡骨头假体置换治疗桡骨头骨折术后 Broberg-Morrey 评分优于切开复位内固定术 [SMD=-4.91,95%CI( -7.84,-1.97 ) ],P<0.05,差异有统计学意义 ( 图 3 )。

图1 文献检索流程图Fig.1 Literature search flow chart

表1 纳入文献的基本资料Tab.1 Basic information included in the literature

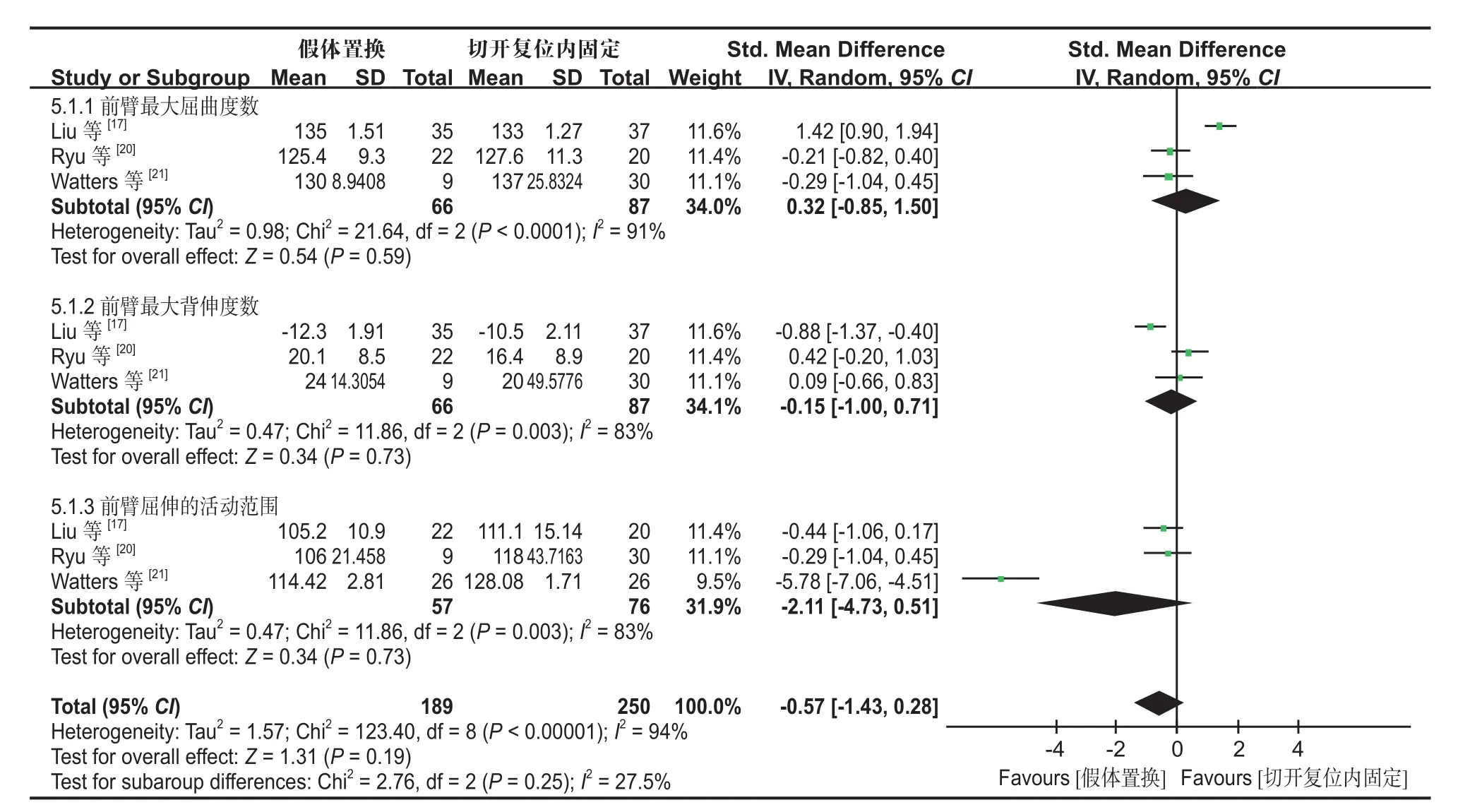

2. 前臂屈伸活动度:有 4 篇文献[17,20-21,23]对术后前臂的屈伸活动度进行比较,主要包括 3 个内容:( 1 ) 前臂最大屈曲度数;( 2 ) 前臂最大背伸度数;( 3 ) 前臂屈伸的活动范围,将其分为 3 个亚组。异质性检验 (P<0.001,I2=94% ),异质性较大采用随机效应模型合并结果。亚组分析结果显示切开复位内固定术与桡骨头假体置换这两种术式治疗桡骨头骨折的患者,在前臂最大屈曲度数、前臂最大背伸度数以及前臂屈伸的活动范围这 3 项指标上的表现均相似,差异无统计学意义。总的结果显示[SMD=-0.57,95%CI( -1.43,0.28 ) ],差异也无统计学意义 ( 图 4 )。

图2 上肢功能评分比较的森林图Fig.2 Forest graph comparing upper limb functions

图3 Broberg-Morrey 评分比较的森林图Fig.3 Forest graph comparing Broberg-Morrey scores

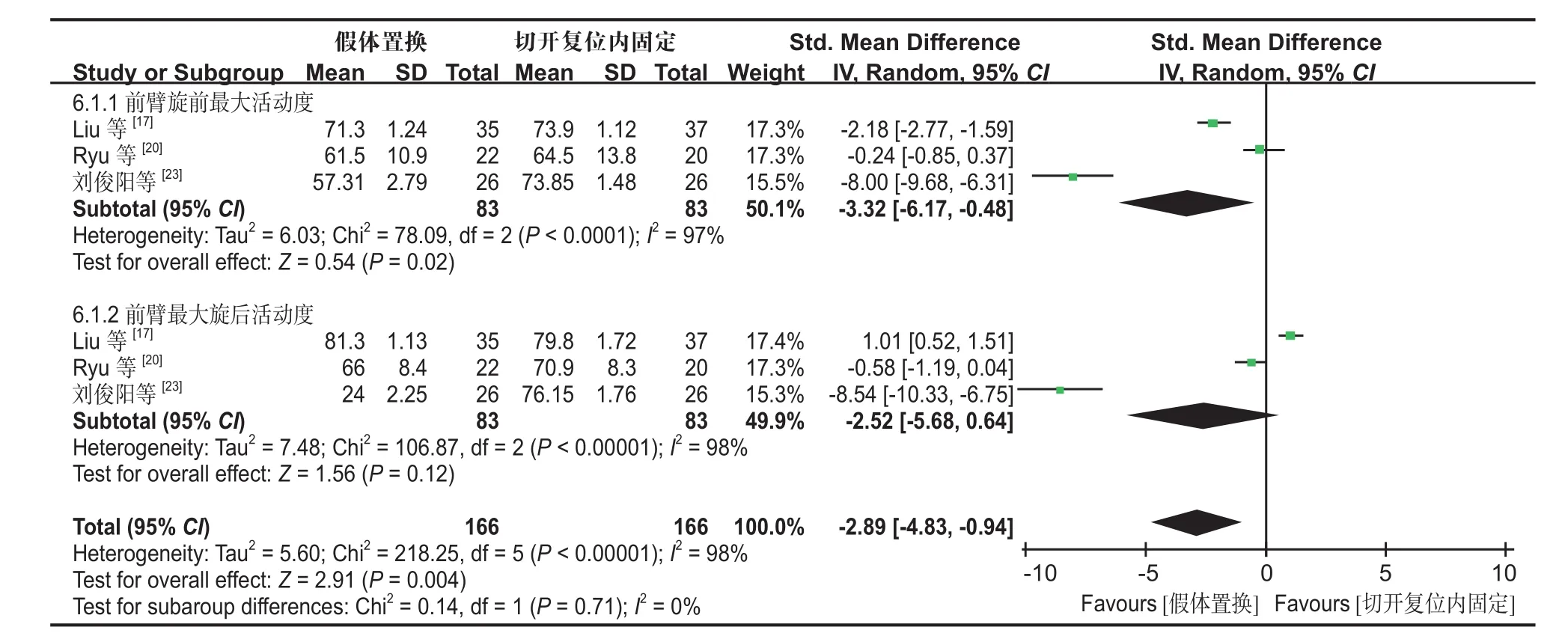

3. 前臂旋转活动度:有 3 篇文章[17,20,23]对术后前臂的旋转活动度进行比较,包括 2 个内容:( 1 ) 前臂旋前最大活动度;( 2 ) 前臂最大旋后活动度,将其分为 2 个亚组。异质性检验显示 (P<0.001,I2=98% ),采用随机效应模型合并结果。亚组分析显示桡骨头假体置换治疗桡骨头骨折在前臂最大旋前度数上优于切开复位内固定术治疗的患者 [SMD=-3.32,95%CI( -6.17,-0.48 ) ];而在前臂最大旋后度数上两种治疗方法差异较小 [SMD=-2.52,95%CI( -5.68,0.64 ) ],P=0.12,差异无统计学意义。综合后的结果为 [SMD=-2.89,95%CI( -4.83,0.94 ) ] ( 图 5 ),即桡骨头假体置换治疗桡骨头骨折术后前臂旋转活动的预后要好于切开复位内固定术。

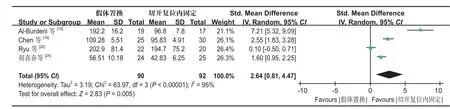

4. 手术时间:有 4 篇文章[15,22-24]对两组患者的手术时间进行比较,共计 182 例,其中 ORIF 组 90 例、PR 组 92 例,异质性检验 (P<0.001,I2=95.% ) 采用随机效应模型合并结果,桡骨头假体置换治疗桡骨头骨折的手术时间比切开复位内固定术要更短 [SMD=2.64,95%CI( 0.81,4.47 ) ],P<0.05,差异有统计学意义 ( 图 6 )。

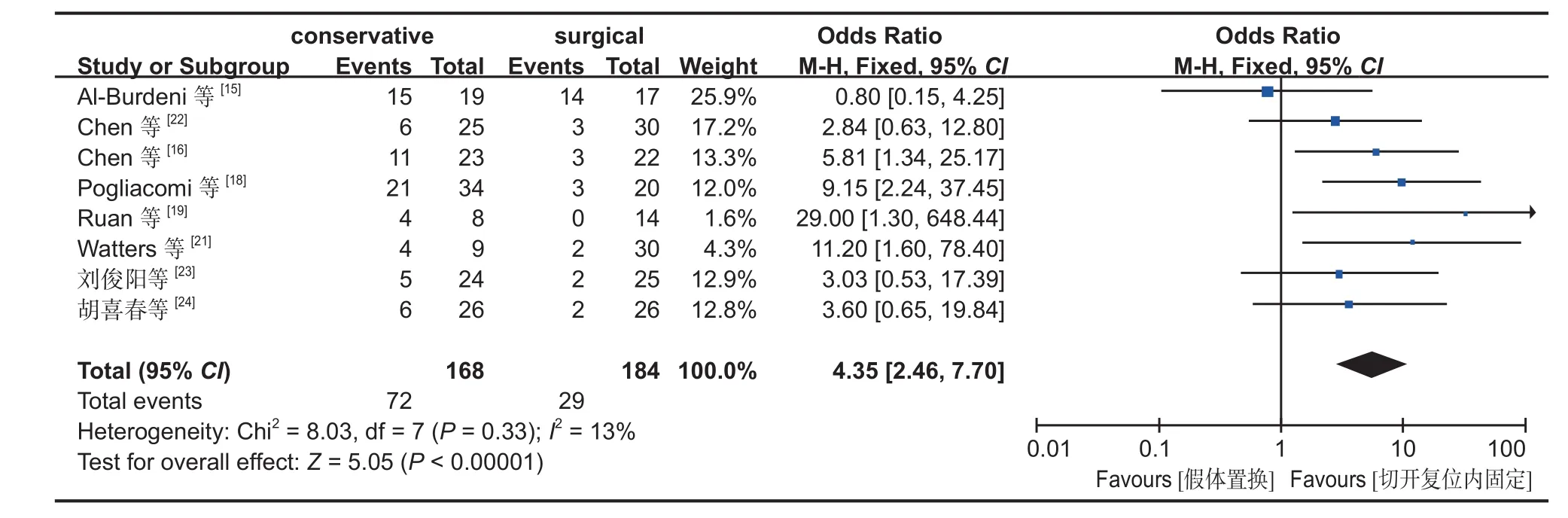

5. 术后并发症:有 8 篇文章[15-16,18-19,21-24]对两组患者的术后并发症进行比较,共计 352 例,其中ORIF 组 168 例、PR 组 184 例,异质性检验 (P=0.33,I2=13.% ) 采用固定效应模型合并结果,切开复位内固定术治疗桡骨头骨折术后并发症的发生率高于桡骨头假体置换 [OR=4.35,95%CI( 2.46,7.70 ) ],P<0.05,差异有统计学意义 ( 图 7 )。

图4 前臂屈伸活动度比较的森林图Fig.4 Forest graph comparing forearm flexion and extension

图5 前臂旋转功能的森林图Fig.5 Forest graph of forearm rotations

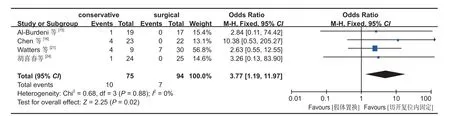

6. 术后翻修情况:有 4 篇文章[15-16,21,24]对两组患者的术后翻修情况进行比较,共计 169 例,其中ORIF 组 75 例、PR 组 94 例,异质性检验 (P=0.88,I2<1% ) 采用固定效应模型合并结果,切开复位内固定术治疗桡骨头骨折术后翻修率高于桡骨头假体置换 [OR=3.77,95%CI( 1.19,11.97 ) ],P<0.05,差异有统计学意义 ( 图 8 )。

讨 论

桡骨头骨折在临床上较常见,然而对于严重粉碎的 Mason III 型骨折治疗存在一定争议,目前主要有切开复位内固定术和桡骨头假体置换术这两种手术方式,然而哪种手术方式术后疗效更好,存在一定的争议[9-12]。本研究通过收集国内外关于这两种术式治疗桡骨头骨折的临床对照研究,系统评价手术时间以及术后疗效的结果指标,以求为临床的选择提供证据。

图6 手术时间比较的森林图Fig.6 Forest graph comparing operation time

图7 术后并发症比较的森林图Fig.7 Forest graph comparing postoperative complications

图8 术后并发症比较的森林图Fig.8 Forest graph comparing postoperative complications

一、两种术式术后肘关节功能相关评分的比较

本研究结果显示两种术式术后患者的上肢功能评分无明显差异,而术后 Broberg-Morrey 评分则显示桡骨头假体置换组优于切开复位内固定组。笔者认为虽然上肢功能评分和 Broberg-Morrey 评分都是临床上被用来评定术后上肢功能恢复的情况[25],但对于肘关节功能的评价 Broberg-Morrey 评分更有优势,而且造成上肢功能评分无明显差异可能是由于研究存在一定的偏倚。Broberg-Morrey 评分被广泛用于评价肘关节功能,主要包括四个方面[26]:活动、力量、稳定和疼痛。有研究表明,桡骨头假体治疗术后 Broberg-Morrey 评分高是因为桡骨头假体可以提供早期的稳定[27],促进患者早日康复。这与本研究结果相一致。

二、两种术式术后肘关节活动度的比较

肘关节的运动包括前臂的屈伸和旋转功能,与患者日常生活密切相关。本研究结果显示两种术式术后前臂的屈伸运动 ( 最大屈曲度数、最大背伸读书、屈伸活动范围 ) 无明显差异。两种术式术后前臂的旋转运动 ( 旋前、旋后 ) 显示桡骨头假体置换组优于切开复位内固定组。这与 Broberg-Morrey 评分得出的结论一致,进一步证明了假体置换术术后肘关节的功能要优于切开复位内固定术的患者。

三、手术时间

本研究显示桡骨头假体置换手术时间比切开复位内固定手术时间短,手术时间短意味术中失血少、麻醉对患者的影响小、术后恢复快[28]。虽然各个研究中术者对每种手术方式的熟练度存在一定差异,可能会造成一定的偏倚,但每项研究都表明桡骨头假体置换术的手术时间比切开复位内固定术时间短,增加了这个结论的可信度。笔者认为切开复位内固定术对骨折块的复位比桡骨头假体置换要困难,因此手术时间更长,Yan 等[29]的一项研究也与结论一致。

四、术后并发症

本研究纳入的文献中所记录的并发症主要包括内固定移位、骨不连、异位骨化、关节僵硬、假体松动、脱位[15,17,21],最终的分析结果显示切开复位内固定术后患者并发症的发生率远高于桡骨头假体置换术。笔者认为在桡骨头骨折存在多个骨折块的情况下,切开复位内固定术无法保证一些小的骨折块得到固定,而且可能存在医源性的损伤破坏骨折块的血运造成内固定移位或骨不连的发生[30]。

五、翻修情况的比较

二次翻修表明第一次治疗的失败,患者会面临更大的创伤和心理负担,因此术后翻修率的高低对选择哪种手术方式有着重要的参考价值。研究结果显示切开复位内固定术的二次翻修率要高于桡骨头假体置换。切开复位内固定术后翻修主要是由内固定移位、骨不连造成的[15-16,21,24],而随着桡骨头假体的不断改进,假体置换术后不良后果的发生率越来越低。但笔者发现各个临床研究基本上只进行了短期、中期的研究[21],而假体都是有一定的寿命,长期的随访结果可能会出现一定的变化。

综上所述,与切开复位内固定术相比桡骨头假体置换治疗手术时间更短、术后患者的肘关节功能更好、并发症发生率更低、二次翻修率更低。但值得注意的是目前的临床研究主要集中于术后中短期随访,缺少术后长期随访,而对于年轻患者需要考虑选用桡骨头假体置换术后远期出现并发症的影响有多大,因此,在临床工作中骨科医生需要根据患者的情况选择合适的手术方式。当然,本研究也存在一定的不足:纳入的 10 项研究只有 1 项[16]为随机对照研究,其余 9 项均为回顾性研究且文献质量都不是很高;Meta 分析中部分研究存在较高的异质性,采用随机效应模型得出相对保守的结论;纳入的研究中假体的材料以及型号大多未做阐述,可能会造成一定的偏倚。因此,桡骨头假体置换术治疗桡骨头骨折优于切开复位内固定术这一结论还需要更高质量的随机对照研究来证实。