长江口崇明岛区域岸线动态变化研究

2020-06-17李俊凯

李俊凯

(河海大学地球科学与工程学院,江苏 南京 210000)

崇明岛地处长江三角洲,是我国的第三大岛屿,也是我国最大的河口冲积岛和沙岛[1]。长江奔泻东下,流入到长江三角洲时,由于高差比降变小,流速逐渐变缓等原因,流水中所挟带的大量泥沙逐渐在此沉积,形成了星罗棋布的河口沙洲,而崇明岛就是其中最大的河口沙洲。由于日积月累的泥沙淤积和兴建大量的促淤围垦工程,每隔数年就会形成新的岸线。因此,如何快速、准确地获取崇明岛区域岸线变迁情况,是政府部门和人民群众十分关心的问题。

传统的绘制海岸线方法是人工实地测量,该方法所需时间长、费用大,且难以保证精度,而利用遥感影像测图,由于遥感技术的快速、动态的特点,可以有效地解决这个难题。将遥感与GIS技术相结合应用于岸线变化监测,国内学者做了一些研究。崔步礼等[2]以1976—2002年间18景多时相遥感影像为数据源,在遥感和GIS技术的支持下,获取了黄河口海岸线时空变化的数据,分析了黄河口海岸线变化的过程;常军等[3]将遥感和GIS技术相结合,以1976年以来多期遥感影像为数据源,运用平均高潮线法提取海岸线,分析了目前黄河河口海岸线的演变过程及其规律;马小峰等[4]以辽宁省大连、营口地区的海岸为研究对象,根据不同海岸类型的地貌特点,提出了对卫星图像中海岸线的解译方法,使用IDL语言实现Canny算子、中值滤波器和腐蚀算子,完成了对卫星图像中海岸线的自动提取。

目前,在利用RS和GIS技术进行岸线变化监测方面已展开了一些研究,而崇明岛区域岸线变化的研究还是基于海图居多。研究是以Landsat系列遥感影像为数据源,选取了1985—2019年的5期遥感图像,利用遥感和GIS技术,建立不同的岸线解译标志,提取了长江口崇明岛区域岸线信息,对长江口崇明岛区域的时空变化进行动态分析。

1 研究区概述

崇明岛位于长江入海口,三面临江一面临海,西、南分别与江苏常熟、太仓以及上海市嘉定等区、县隔江相望,东、北分别与江苏启东市、海门市相邻。全岛总面积1 064 km2,其中县属817 km2。长江口河道崇明岛区域主要以第四系松散沉积物为主。沉积物类型主要有砂质粉土及粘质粉土、粉砂及含粘性土粉砂、粘土和淤泥及淤泥质土。

长江口崇明岛岸线较长且岸线类型多,沿海的滩涂湿地资源非常丰富,港口海湾多且深,这些条件都十分有利于滩涂产业和港口建设的发展。无论从工业和农业基础建设、资源开发,还是从交通、劳动力资源等社会经济条件来看,长江三角洲地区都具有优越的地理位置。

2 数据收集与处理

2.1 数据收集

研究选取了1985—2019年间5期的Landsat系列卫星影像作为基础数据,1985—2007年实验数据为Landsat5系列卫星TM影像,2019年实验数据为Landsat8系列卫星OLI影像。对于遥感影像的选取,主要考虑到2个方面:一方面是遥感影像的质量问题,如云量<5%,研究区域不能有云层;另一方面是遥感影像的时间问题,根据前期收集的水文潮汐数据可知,2—4月是长江的枯水期,所以数据收集都集中在2月份,而且卫星的过境时间都大致相同,集中在上午2点左右。遥感影像收集的数据见表1。

2.2 数据处理

为了提高获取地面信息的精度,对下载的遥感影像进行了大气校正、重投影、几何校正和裁剪等预处理。预处理后,再对遥感影像进行增强处理,其中包括彩色合成和比值运算。海岸线的提取选择TM4和TM5波段,TM4(0.76~0.90 μm)波段为近红外波段,主要应用领域为测定生物量和作物长势,区分植被类型,绘制水体边界,探测水中生物的含量和土壤湿度,TM5(1.55~1.75 μm)用于探测植物含水量及土壤湿度。经过对比,TM543波段合成的岸线轮廓较为明显,对于后续的比值运算和岸线提取有较好效果。

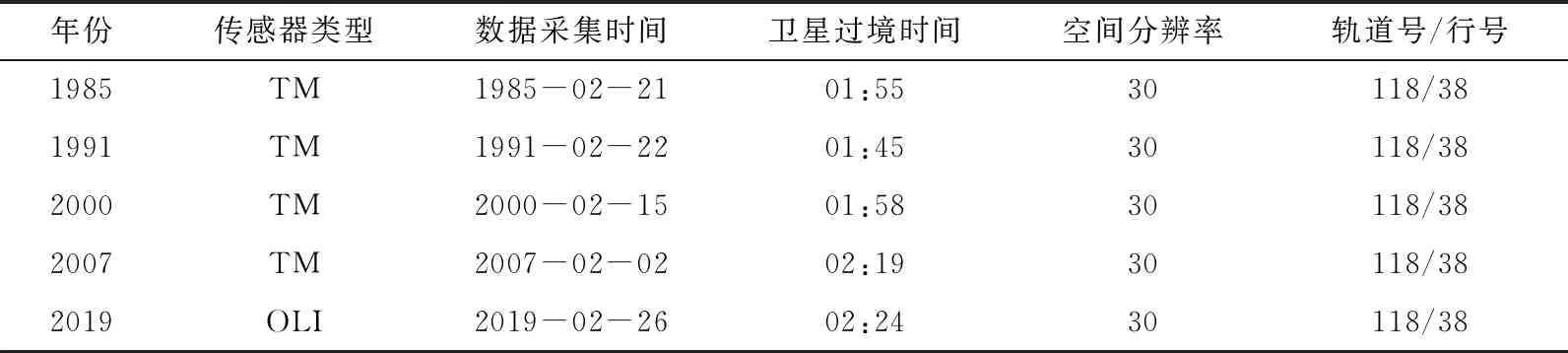

表1 遥感影像收集数据

比值运算是遥感图像增强处理中十分常用的方法[5],海岸线的提取通常都是提取水陆界线[6]。因此,采用了归一化水体指数,即

NDWI=(p(NIR)-p(MIR))/(p(NIR)+p(MIR)),

其中:NDWI是基于中红外与近红外波段的归一化比值指数;NIR是中红外波段;MIR是近红外波段。

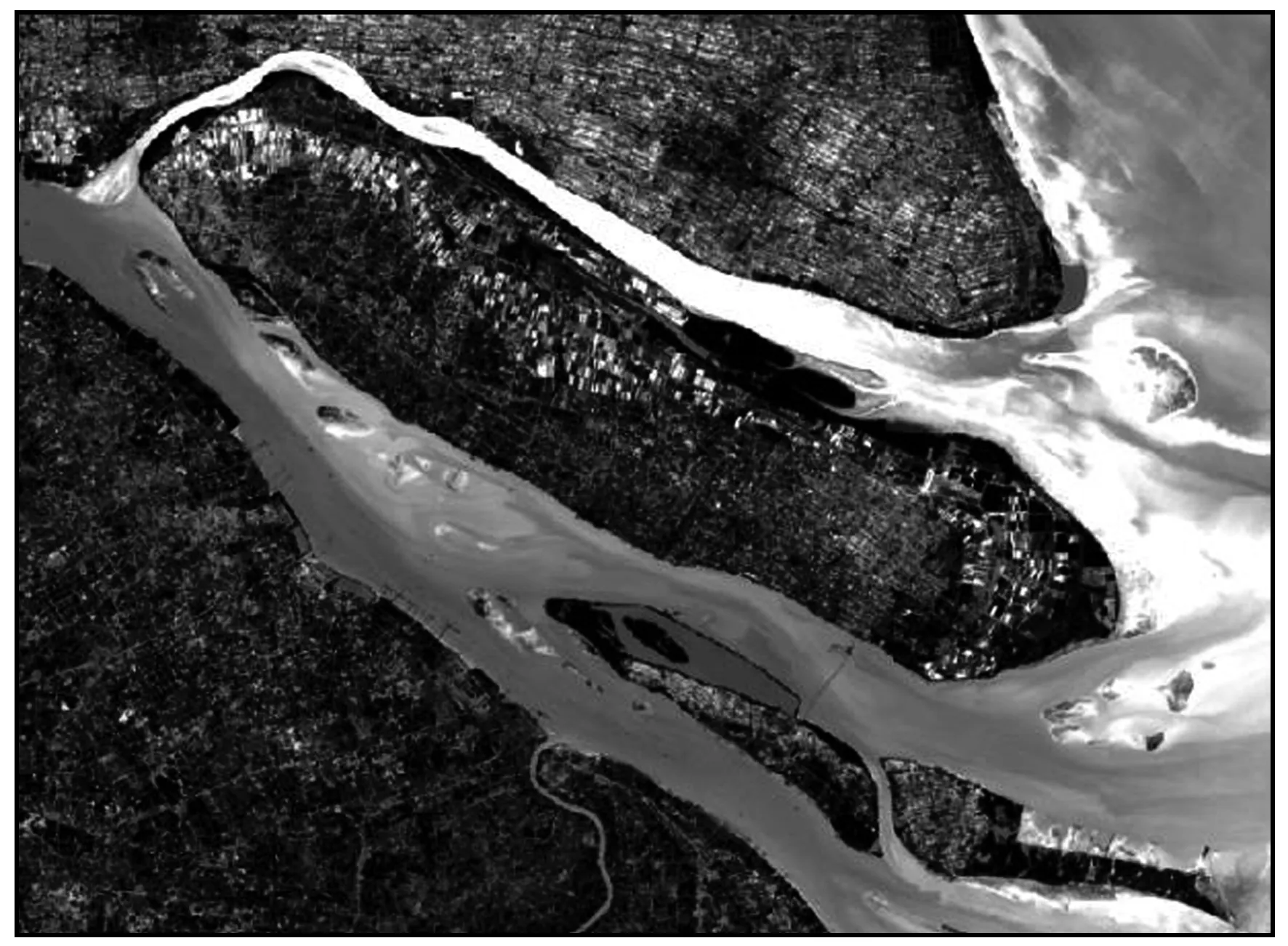

在此基础上,经过归一化比值运算后,发现图像增强明显,水边线轮廓明显,具体图像如图1所示。

3 岸线提取研究

3.1 岸线解译标志的建立

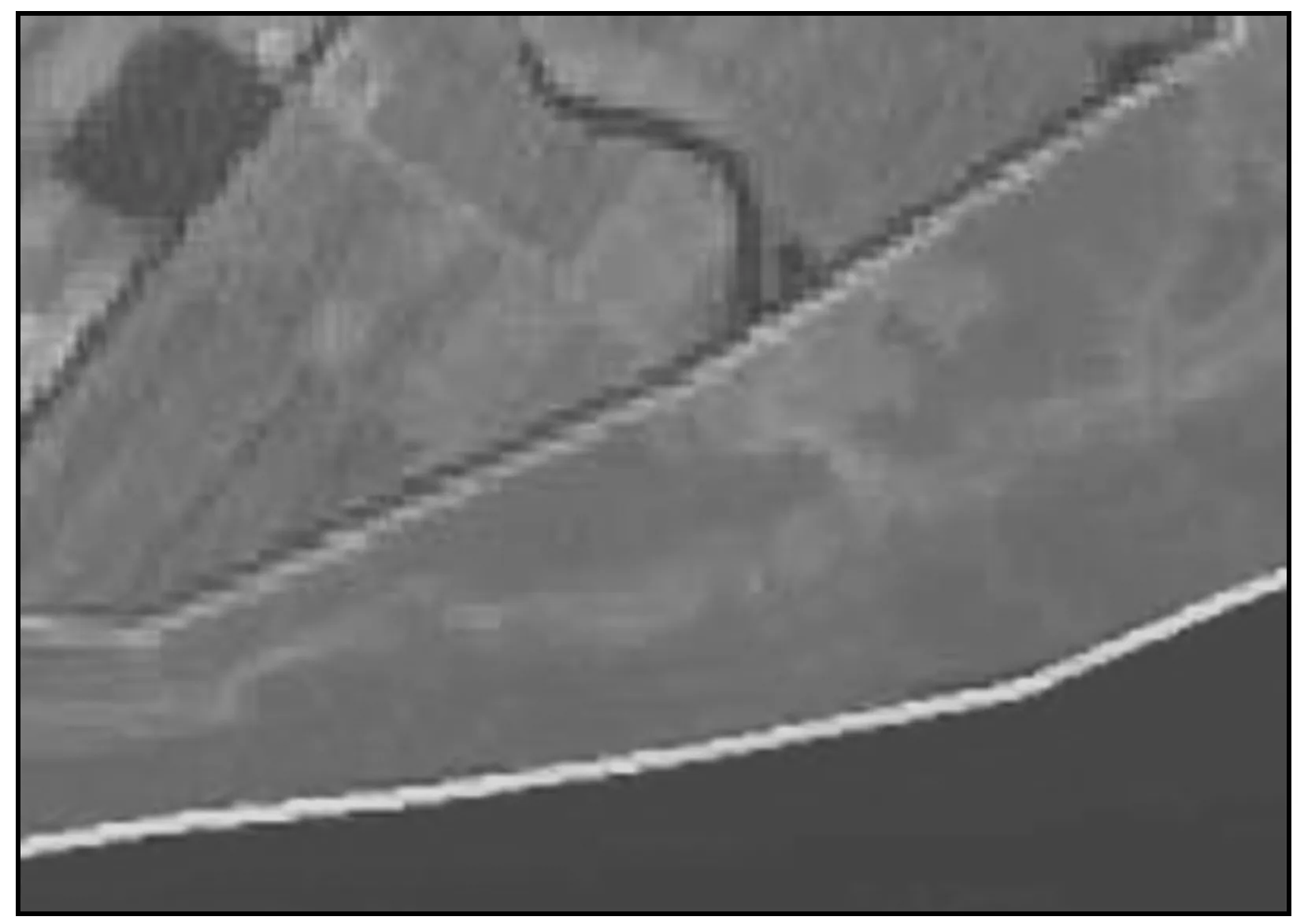

(1) 淤泥岸线 淤泥岸线位于淤泥及淤泥质土之上,淤泥质岸边主要是由水文潮汐作用形成的。淤泥质平面坡度通常不会差异太大,都是趋于平缓,但是滩面一般都非常宽,有的甚至达到几千米。淤泥质岸线向海一侧被潮水淹没,在遥感影像上呈暗黑色,而另一侧是淤泥及淤泥质土,在遥感影像上呈灰色或灰白色。因此,将水体与淤泥质土的分界线作为淤泥岸线[7]。淤泥岸线位置如图2所示。

图1 比值运算后图像

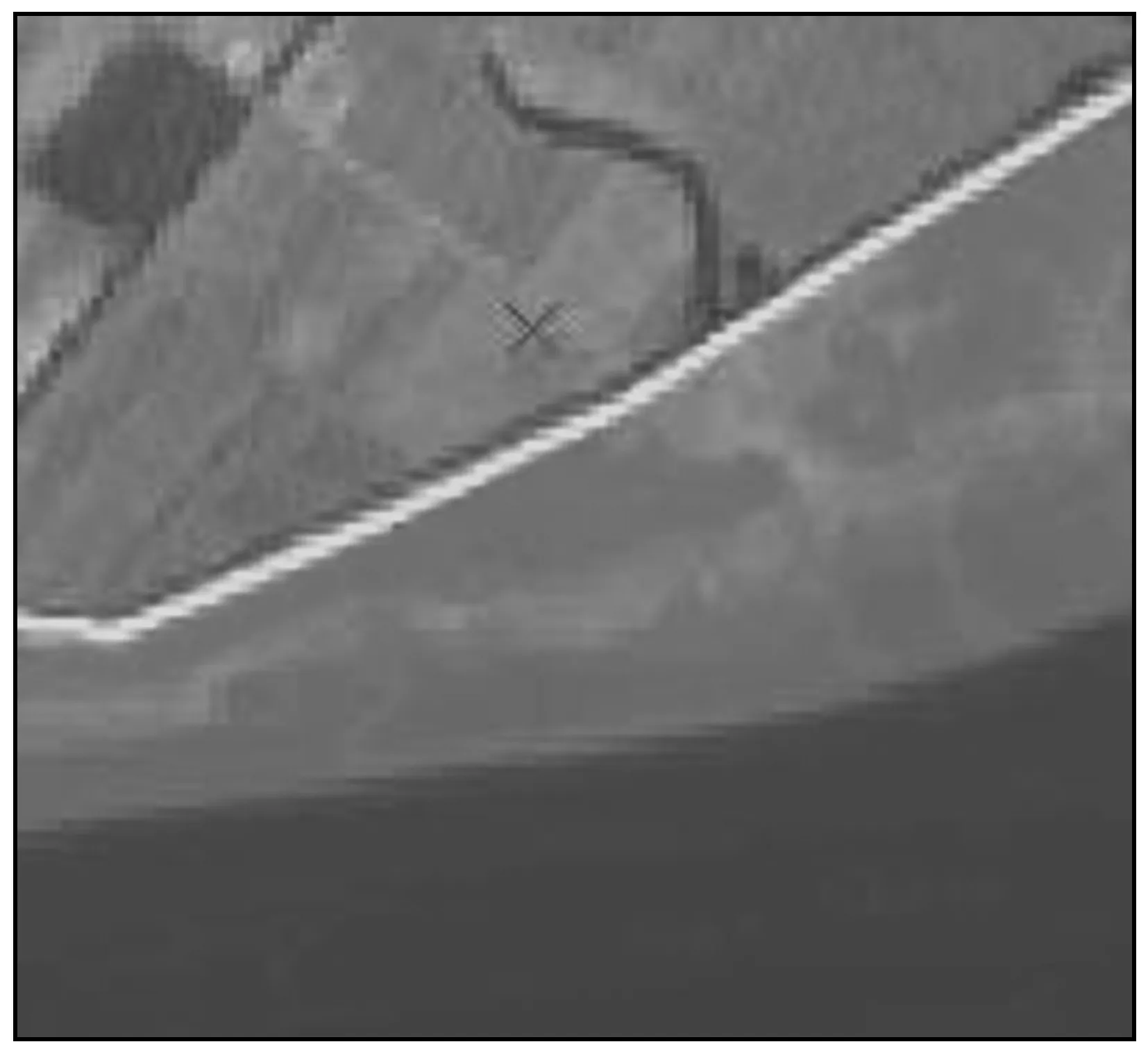

(2) 基石岸线 基石岸线应位于基石海岸之上,基石海岸线往往比较平直。在潮水的长期作用下,海滩上部会逐渐堆积成一条与淤泥岸线平行的滩脊状砂质沉积带,一般而言,滩脊的位置就是认定的基石岸线的位置[8]。由于干燥滩面上含水量低,所以光谱反射率比较高,在遥感影像上一般偏亮;而在干燥的滩面下限处有一条色调偏暗痕迹线,因为临海岸面含水量较高,所以光谱反射率较低,在遥感影像上色调偏暗。因此,基石岸线在遥感影像中的位置往往都是干湿沙滩的分界线。基岩岸线位置如图3所示。

图2 淤泥岸线解译标志

图3 基石岸线解译标志

3.2 岸线提取方法研究

由前文可知,岸线类型的差异会导致遥感影像上不同的特征,而且在不同传感器类型以及影像成像时不同气候状况的条件下,同一种岸线提取方法也会有所不同。因此需要结合研究区域的特点、遥感影像的特征等多方面因素进行具体分析,最后根据提取效果选择出最优的岸线提取方法。目前比较主流的岸线提取方法主要有阈值法、边缘检测法、面向对象法和人机交互法等[9]。研究选取了阈值法和人机交互法。

(1) 阈值法 阈值法是一种在遥感影像特征提取中广泛使用的分割技术[10]。此方法较为简单,处理速度快,而且具有普适性。阈值法主要是利用遥感影像中可见光波段与近红外波段来提取水体信息。这种方法主要利用土壤含水量小,在近红外波段的反射强烈,而水体信息在该波段则具有很强的吸收性。因此,当水体与土壤在遥感影像上差异较为显著时,遥感影像的直方图会呈现明显的双峰形式,以影像直方图的谷底值为阈值,将水体和土壤分开,最后把水陆界线作为提取的海岸线[11]。由于淤泥岸线的特点,阈值法适用于淤泥质岸线的提取。

(2) 人机交互法 传统的人工目视解译是对经过预处理的遥感影像进行目视解译,再以人工数字化的形式将解译结果录入计算机。这种方法具有耗费时间多、岸线提取周期长、工作效率低等缺点,而且解译结果容易受人工判读经验等主观因素影响。而计算机自动提取技术虽然自动化程度比较高、耗费时间短,但是由于分类算法的局限性,分类的精度不能满足要求。现将计算机技术与传统的人工目视解译方法相结合,可以起到相互补充的作用。在计算机上,通过缩放或平移遥感影像就能够较大程度上提高提取的精度,同时,解译者可直接将提取信息录入到地理信息系统中,从而使工作效率得到较大的改善[12]。由于基岩岸线较为复杂,不便于计算机直接提取,所以人机交互法更适用于基岩岸线的提取。

4 岸线提取结果与时空分析

4.1 岸线提取结果

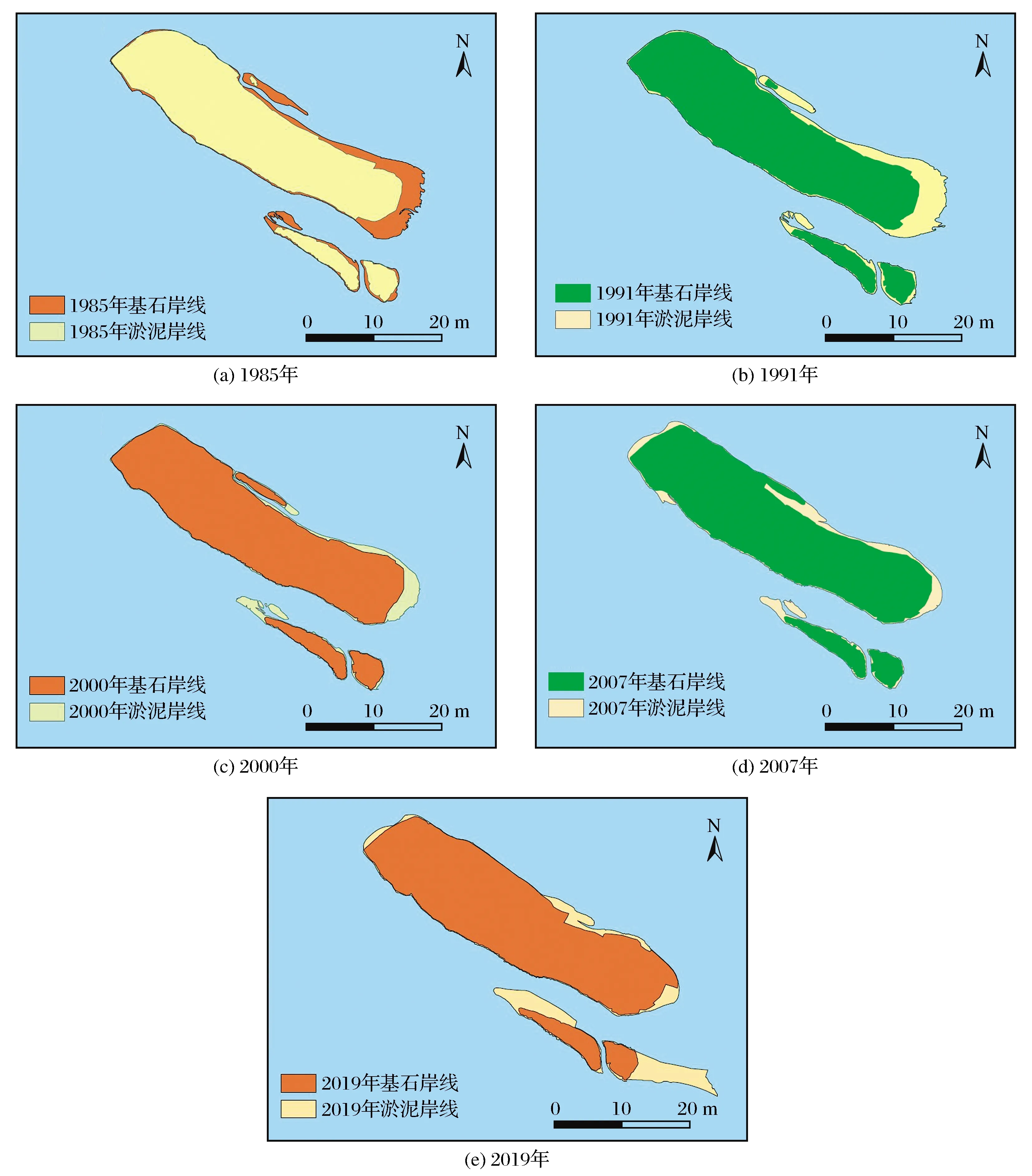

根据研究所建立的岸线解译标志,结合最优的提取方法,得出了 1985年、1991年、2000年、2007年和 2019年 5 期长江口崇明岛区域的海岸线,如图4所示。

4.2 崇明岛区域时空分析

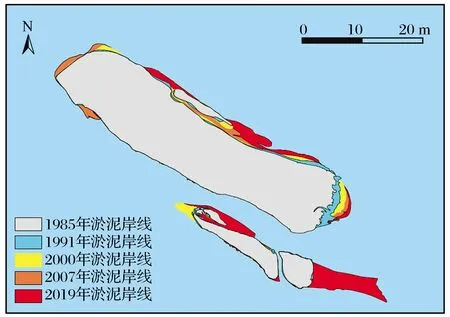

在1985—2019年期间,长江口崇明岛区域岸线变化较大,如图5所示。对岸线动态监测数据进行分析可知,在1985—1991 年间崇明岛区域陆地面积增加了35.85 km2,陆地面积变化不是很明显,平均每年增加5.975 km2;1991—2000年崇明岛区域陆地面积增加了27.260 km2,比上一阶段稍有减少,平均每年陆地面积增加了3.028 km2;2000—2007年陆地面积增加较明显,总体增加了62.632 km2,平均每年陆地面积增加了8.947 km2;2007—2019年岸线变化最为明显,陆地面积总体增加了204.2 km2,平均每年增加了17.017 km2,岸线变化较大的区域主要分布在崇明岛东滩、崇明岛北岸、长兴岛和横沙岛。

图4 崇明岛区域多年岸线提取结果

图5 长江口崇明岛区域岸线变化

在21世纪之前,岸线变化较为平稳,1985—2000年岸线变化增加缓慢主要原因是入海河流沙减少,据水文资料显示,1986—2002年期间输沙量减少,仅为1951—1968年期间的70%。主要原因是上游的嘉陵江流域修建了宝珠寺等大型水库,从而导致嘉陵江流域进入主干流域的泥沙锐减1亿t/a左右,其次是自1988年开始的退耕还林还草、水土保持工程的实施。

进入21世纪以后,岸线变化增加明显,除了自然因素的影响,最主要还是人为因素,主要包括围垦耕地、填海造陆、修建港口等。由于长江三角洲地区独特的地理位置,人类对崇明岛沿岸的河湖湿地进行大量围垦耕地、修堤筑坝,一方面为了防止侵蚀和抵抗洪水,另一个方面是增加耕地面积,扩大边界,开发土地资源。长江口是重要的交通要道,而崇明岛北岸淤泥严重,枯水期航道无法使用,水面离河床底很近,船只常常搁浅,如果不制止淤泥淤积,会导致航道消失,因此,崇明岛北岸岸线受人工因素影响明显,通常人工采用各种大型机器进行淤泥清理,航道疏通,从而也导致了岸线的变化。

5 结论

以长江口崇明岛区域为研究对象,基于遥感和GIS技术,利用1985年、1991年、2000年、2007年和2019年的遥感影像提取了长江口崇明岛区域岸线信息,研究了34年间长江口崇明岛区域岸线的时空变化,并分析了其成因。主要结论有:

(1) 不同的岸线在遥感影像上色调、纹理以及空间关系都不一样,根据差异建立基石岸线、淤泥岸线这2类岸线的解译标志,选取适宜的提取方法提取不同岸线。计算分析选取5期岸线变化,定量分析变化结果。

(2) 长江口崇明岛区域在1985—2019年处于淤积状态,在研究区域内陆地面积逐年增加,34年间陆地面积总共增加了330 km2,平均每年新增陆地面积为9.71 km2,其中变化最大的是崇明岛北岸、崇明岛东滩、长兴岛北岸以及横沙岛东滩。

(3) 在21世纪以后,海岸线推进除自然原因以外,更多是受到人为因素影响,包括修建水库、围垦耕地、填海造陆、修建港口等,人类活动已经与岸线变化密不可分,甚至逐渐成为了主导因素。