云南省政策性农房地震保险方案试点效果简析

2020-06-17朱丽娅

朱丽娅

(云南省地震局,云南 昆明 650000)

0 引 言

云南省是全国首个地震巨灾保险试点成功落地省份,云南省政策性农房地震保险试点方案(以下简称“云南方案”)是也当前国内唯一成功完成地震巨灾保险多次赔付的试点方案[1-3]。试点至今四年有余,保险业内外对该方案的成功推行都给予了高度关注和肯定。其采用的震级触发型地震指数保险为目前全国首创,具有信息透明、理赔迅速、交易成本低和风险分散广的优势,及时将政府对民生的关怀惠及到干家万户。

1 国内外地震保险发展现状

1.1 国外地震保险发展现状

国外地震保险业起步较早[4],日本于1966年制定了《地震保险法》,建立了地震保险制度。政府每年编制预算提存准备金,以供地震灾害赔偿需要。日本地震保险制度的特色在于再保险制度的建立,构成一个由直保公司、再保公司与政府三位一体的地震风险承保共同体。美国通过立法形式强制保险公司承保住宅必须提供地震保险,同时政府通过巨灾救济法,对未投保的受灾户提供紧急救济金。新西兰地震保险制度是现行全球运作最成功的灾害保险制度,其最大的特点是立法早。整个制度建立于精算的基础之上,以强制保险制度为主,配合实施严格的建筑法规,成立独立法人机构独立经营。

1.2 国内地震保险发展现状

国内保险业务恢复于1979年, 当时的财产保险产品均包含了地震责任。而到1996年,中国人民银行将地震灾害列入财产保险的责任免除条款;2000年保监会规定各保险公司企财险项下不得扩展地震责任。目前,地震保险主要供给企业财产和工程保险, 家庭财产保险已不包含地震责任。当前的地震保险由保险公司自主经营, 通过再保险控制风险。

2 “云南方案”简析

“云南方案”结合云南地理环境及经济发展现状,通过加强政府资源与保险资源整合,让保险机制参与“灾前预防、资金筹集、灾害补偿、恢复重建”工作,发挥政策叠加效应,促进以政府财政为主的地震损失补偿模式向政府+市场的补偿模式转变,完善云南防灾减灾体系建设。

2.1 “云南方案”特点

(1)由保险公司承担风险,防止市场失灵。由诚泰保险公司与中国财产再保险公司共同承担风险,再加上政府的推动支持,为云南省居民提供地震巨灾保险保障,从而有效防止市场失灵。

(2)采用震级触发型指数赔偿方式,避免产生赔付争议。确定保险理赔的触发条件为:试点地区发生5级及以上地震造成的农房直接损失、重建费用及居民死亡救助赔偿费用。农房保险赔偿额度从5级地震开始,根据不同震级进行分档,累计保险赔偿根据地域不同按年度进行限额。居民死亡保险赔偿限额10 万元/人。赔付标准权威清晰,保险公司与投保人之间不会产生赔付争议。

(3)构建云南巨灾保险风险分散体系,避免产生责任累积。由政府出面联合省内多家保险公司共同构建云南巨灾保险风险分散体系,避免产生责任累积,使保险公司无法承担保险责任。

(4)明确保险属性为政策性保险,最大限度保障民生。将“云南方案”明确为政策性保险,以云南农村民生保障及经济发展为目的。由省、州、市县三级政府财政全额承担试点保费,其中省级财政承担60%、州及市县两级财政承担40%,由各级民政部门统一办理投保和索赔事宜。

(5)计提地震风险准备金,积累应对地震灾害风险能力。经营过程中计提地震风险准备金(含保费准备金、利润准备金),积累应对地震灾害风险的能力。地震风险准备金专户管理,独立核算,逐年滚存。三年试点承保期结束后未出险时,地震风险准备金按照以下标准计提:保费准备金按照当年保费收入的70%计提;利润准备金从年度净利润中计提,在扣除合理利润(税后6%)后全额计提。主承保公司的经营费率控制在年保费收入的4.02%以内据实列支。

2.2 “云南方案”试点情况与创新模式

2015年8月和2017年10月在云南省大理白族自治州和玉溪市(以下简称“大理试点”、“玉溪试点”)实现政策性农房地震保险出单承保。

2.2.1 大理试点

“大理试点”是“云南方案”主要组成部分,承保了大理州约82.4万户农房,试点为期三年。采用的是震级触发型地震指数保险,即:依据震级分档,将大理州农房保险赔偿额限定为2 800~42 000万元,居民身故保险额度限定为10 万元/人。年累计赔偿限额:农房损失部分为4.2 亿元,人身身故部分为0.8 亿元。户均保费为39 元,由省、州、县三级财政承担全额保费。

自2015年8月7日全国第一单震级触发型地震指数保险(云南省大理白族自治州政策性农房地震保险签单)落地开始,至今“大理试点”共完成了3次保险理赔,累计赔付6 353.76 万元,惠及群众15 049 户。

2.2.2 玉溪试点

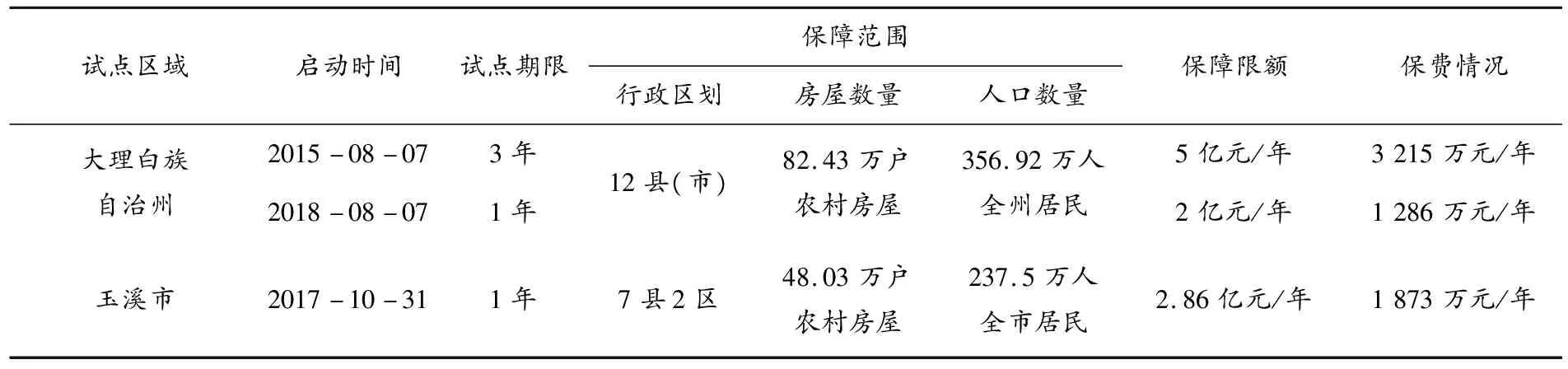

“玉溪试点”为期一年,也是“云南方案”的组成部分。它与“大理试点”相比,进一步扩大了参保范围。“玉溪试点”为玉溪市所辖7县2区约48.03万户农村房屋及全部玉溪市居民提供参保,每年提供2.86亿元的地震巨灾保险保障。其中,农房年保险赔偿限额为每年24 000 万元,居民保险死亡赔偿限额为每年4 600 万元,玉溪市全年保费(含税、费用)总金额为1 873 万元(表1)。

表1 试点方案

2.2.3 创新模式—“临沧模式”

“临沧模式”坚持“政府推动、市场运作、保障民生、农户自愿”的原则,保险内容主要是居民的正房、厢房和厨房,凡受地震、雷击、暴风、暴雨、泥石流、滑坡、火灾及爆炸等灾害造成房屋损失时,按程序进行理赔。

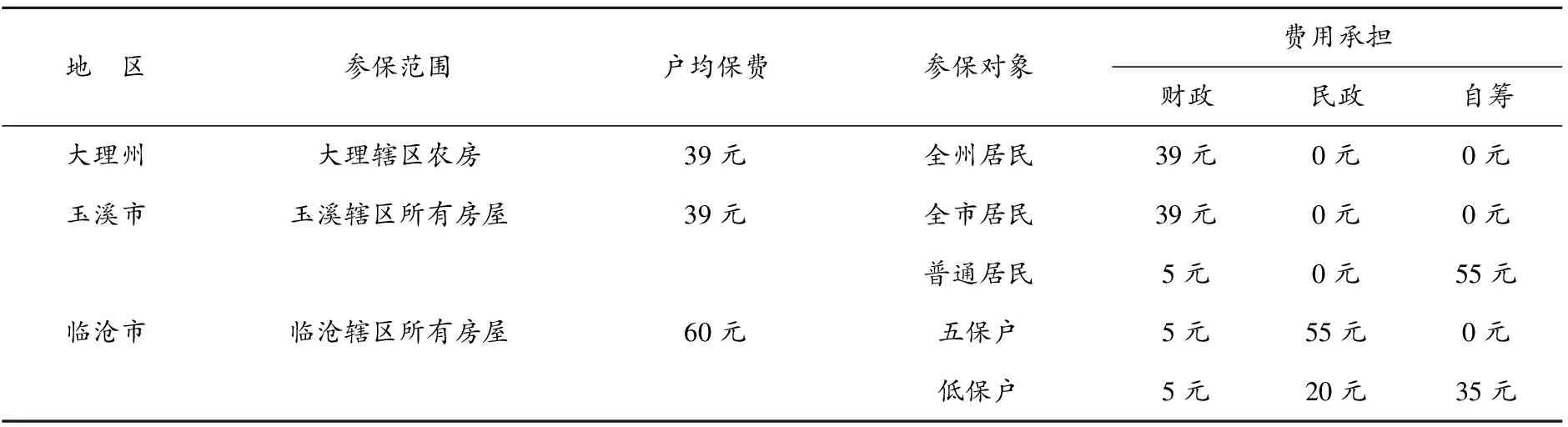

其主要特点是合理利用补贴杠杆。农户投保金额统一为60元,资金由“财政补助、民政部门补助、农户自筹”三部分构成,由县区财政每户补助5元,农户自筹55元;农村五保户在财政补助5元的基础上,由民政部门补助55元;城乡低保户、重点优抚对象在财政补助5元的基础上,民政部门补助20元,农户自筹35元。参保对象为全市城乡户籍居民(表2)。理赔时根据灾种、房屋结构进行综合赔偿,最高7万元,最低1.5万元;因灾死亡最高3万元,因灾造成临时生活困难的一次性补助4 000元;家用电器因灾损坏最高赔偿5 000元。

表2 三种模式参保费用对比

“临沧模式”进一步补充了“云南方案”在补贴杠杆利用上的不足,通过有效利用补贴杠杆,让居民增强对巨灾保险参保意识,主动降低巨灾风险。

2.3 实践效果

“云南方案”在“大理试点”模式基础上探索形成,符合云南农村地震灾害风险管理实际需求,在减轻政府财政突发性集中支付压力方面效果突出,对缓解地震灾害损失,加快灾后重建,防止因灾致贫返贫等方面起到积极作用。

2.3.1 结合省情及扶贫工作实际,提高乡村农房保障

云南农房抗震性能低,半数以上为土木结构,基本不抗震,易造成小震大灾的后果。由于受制于当地经济发展落后因素,农民往往是最无经济能力应对巨灾损失的群体,易产生因灾致贫的后果。方案结合云南实情,从风险高、损失大的地震灾害着手,将农房与群众生命作为重点保障对象,充分利用保险机制参与支持“灾前预防、灾害补偿、灾后重建”工作,发挥保险的综合扶贫作用。

2.3.2 赔款精准到位,有力支持灾后重建

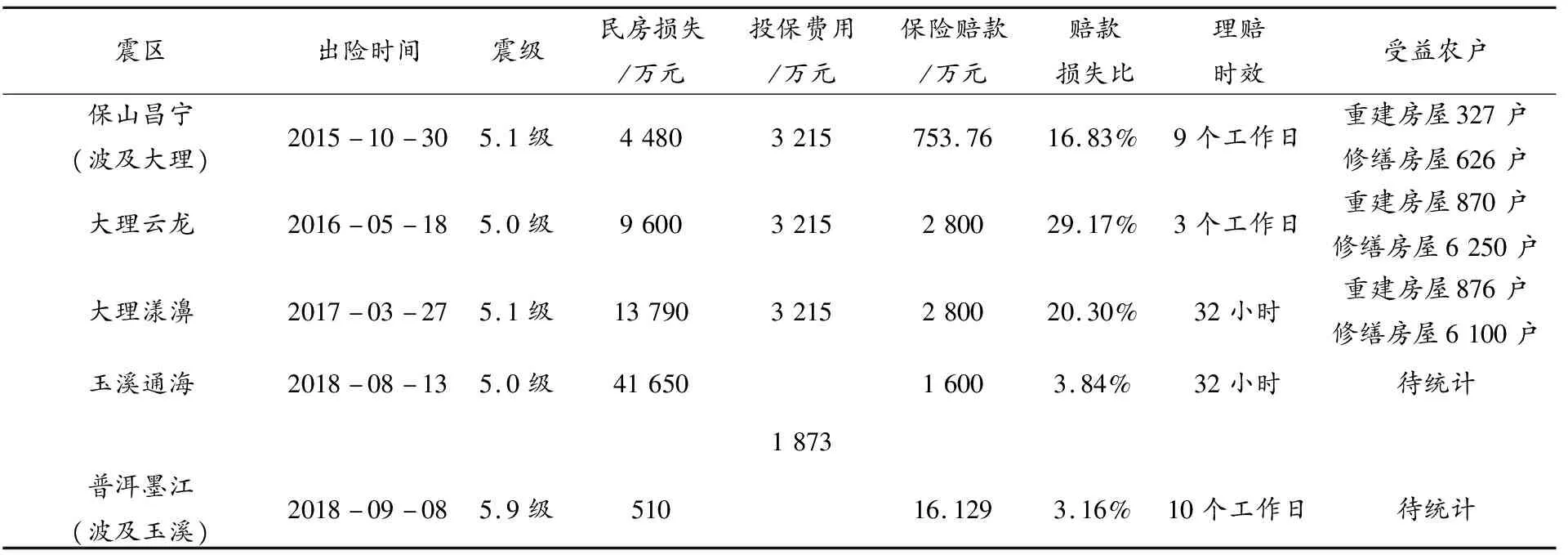

方案在充分发挥财政资金杠杆放大效应的基础上,构建了以政府灾害救助体系、政策性保险、商业保险三者互相为补充的巨灾风险管理体系,实现了保险公司自有服务体系与政府灾害救助体系的有效衔接。同时,利用政府灾害救助体系精准到户,实现“地震灾害发生—启动应急预案—现场即时查勘—灾评确定损失—保险公司理赔—赔款及时到位—保险赔款公示—理赔工作回访”等理赔工作的高效运行,最快可在震后32小时内能将巨灾保险赔款支付到账。农房保险赔偿平均可达到地震民房恢复重建政府补助总金额的34.07%,有力支持救灾及灾后重建(表3)。

表3 五次理赔情况

2.3.3 服务社会治理创新,实现公共资源增效

方案通过整合现有社会抗震救灾资源,最大程度地减少和降低地震保险项目费用成本(4.02%),同时实现财政资金杠杆放大效应(最高达到15.6倍)。此外,通过不断推进保险理赔示范,逐步培养当地农村群众的巨灾风险防范及保险金融意识,有序引导群众主动自愿购买商业补充保险,以提高地震巨灾风险保障,更好的服务国家治理体系和能力现代化。

2.4 存在问题

“云南方案”虽然在加快灾后重建,防止因灾致贫返贫,减轻政府财政压力方面有积极作用,但是仍然存在普及率低和法律制度不健全的问题。

(1)法律制度不健全。从国外的经验可以发现,保险制度的成功往往在于建立了一个较为完善的法律制度体系。我国现在的地震保险法律制度还是空白,地震保险制度的各项工作缺乏有效的法律支持。此外,地震保险具有“高损失、高赔付、政策性强”的特点,当前的政策上也缺乏有关税费政策的支持,存在较大的资金风险。

(2)保险普及率低。由于当前“云南方案”尚在试点阶段,普及的广度深度不够。存在公众对地震保险的不清楚、不了解,投保率低。而云南既是农业省份又是地震多发省份,贫困群众和农村群众往往会因地震灾害而返贫、致贫。此外,地震灾害往往损失巨大、波及范围广,存在跨地区、长时期、多灾因的现象,未普及地震保险的地区的群众与政府都要承担巨大的损失与风险。

3 对策建议

试点中发现“云南方案”存在的主要问题是法律制度不健全,推广措施不到位,因此地震安全保障不能够惠及更大范围的群众。针对存在问题,提出四点对策建议。

(1)扩大试点广度深度,平滑巨灾风险

巨灾风险损失巨大、波及范围广,急需要构建跨地区、长时期、多灾因、新方法的巨灾风险平滑和对冲体系及机制。应不断总结试点经验,优化“云南方案”,并结合各地区实际情况,逐步面向全省乃至全国进行推广。通过时间长度和地域广度来平滑巨灾风险(跨期积累、跨区统筹),让巨灾保险能够惠及更大范围的人民群众,防止因灾致贫、因灾返贫。在此基础上,分步渐进式地积极推动在全国范围内形成巨灾保险多样化的产品体系,覆盖大范围、多层次的巨灾风险保障需求。

(2)加快地震巨灾保险立法,争取政策支持

地震保险具有“高损失、高赔付、政策性强”的特点,对法律法规依赖性强。发达国家在地震保险立法方面起步较早,法律法规相对健全,而我国目前还没有建立国家层面地震保险法律体系,各项工作缺乏有效的法律支撑,急需通过立法为地震保险规范化、制度化、持续性发展创造法律环境。对于云南来说,要加快推进《云南省地震灾害保险条例》的立法工作,进一步规范明确政策性地震保险的保障范围、运作模式、实施方式、资金筹集渠道及风险分散机制等问题,确保地震保险制度建设稳步有序推进。

加快制定出台中央财政保费补贴政策、地震巨灾准备金政策、税收减免优惠政策、金融创新支持政策,为地震保险制度的建立与运行创造制度、法律环境及政策环境。支持扩大试点范围和实现巨灾风险管理体系的稳健运行,并在服务区域经济社会发展的同时为社会巨灾风险管理体系建设积累经验。通过普惠金融政策提高民生保障,防范因灾返贫、致贫。

(3)加快专业平台建设,整合社会资源

构建地震保险工程抗震实验室、巨灾风险管理研究中心等一批“政产学研用”一体化的开放式专业平台。通过专业平台充分整合社会资源,实现优势互补、协同创新,为区域试点工作提供专业智库服务,提高社会地震灾害风险管理专业能力。

(4)扩大社会宣传范围,提高公众参保意识

多形式、多渠道大力宣传推广地震保险,让群众了解地震保险保障范围及赔付效果,增强群众对地震保险的参保意识,主动参与地震保险。结合云南地震保险试点实际状况,逐步扩大农房地震保险试点范围,形成包括灾前防灾预测、灾中救援减损、灾后补偿重建的综合性多层次巨灾风险管理体系。合理利用补贴杠杆,提高群众参保的积极性。通过财政补贴和税收减免优惠政策等刺激群众投险需求,加深对地震保险的认识,主动投保以降低巨灾风险。

4 结 论

2010年以来,云南破坏性地震造成全省10个州市,43个县(市、区)受灾,灾区总人口约606万人,灾害直接经济总损失达426.7亿元。综合来看,云南省各族群众对地震巨灾保险有着迫切需求,“云南方案”也能够为国内正在开展的相关工作提供借鉴参考。

笔者认为,“云南方案”试点效果显著,下一步应在完善方案的基础逐步扩大试点范围并对进行有序推广,让其能够惠及更大范围的群众,更好的维护社会稳定及国民经济健康发展。