日本MW9.0级地震后辽宁营口区域构造应力场研究

2020-06-17冯兵王文涛

冯兵,王文涛

(中国地震局第二监测中心,陕西 西安 710054)

0 前 言

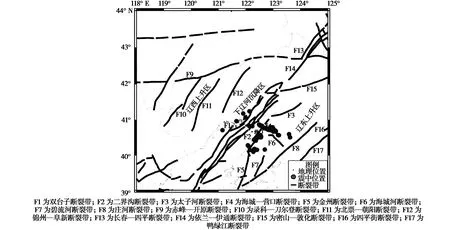

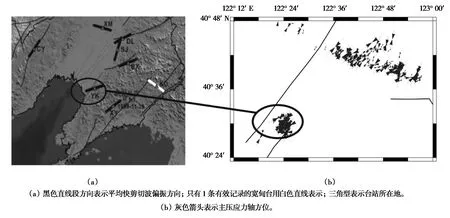

辽宁省位于中国东北地区,一直以来是我国东部地震活动比较频繁的区域,是目前我国地震重点监视防御区。华北断块是在太平洋板块向欧亚大陆的俯冲和青藏地块共同向东部挤压运动的作用下所形成的。而辽宁断块地处于华北断块区北部,由辽东断块上隆带区域、下辽河—辽东湾断块向下凹陷带区域与辽西断块上隆带区域三部分所构成[1]。营口、海城地区的特点和整个辽东半岛是相同的,北北东—北东向断裂带是其主要构造。区域具有“北东向成条状,北西向成块状”的构造格局框架[2]。由于现今构造运动促使其表现为下辽河盆地向内拉张性内陷和两侧山区相互挤压向上隆起(图1),所以在盆地地区与隆起地区交界的沿北东东向活动的断裂带上应力往往易于集中积累,而在活动性沿北西向断裂带及东—西向断裂带与之交接的地区就成为应力集中积累和爆发的地点。当然也是辽宁省地震最主要发生的地区[3]。历史上该地区地震活动一直很强,震级最高可达7~8级左右。1970~2000年之间该地区曾出现过4次震群集中活动的时间段[4]。其中研究最多的是1975年辽宁海城7.3级地震和1999年辽宁岫岩5.6级地震。营口—海城—岫岩地区一直以来地震活动频繁,是辽宁省内地震活动性最为活跃的地区之一[5]。

地震的发生是由板块的运动和破裂所造成的,由于大震所发生的数目有限,因而对某一地区地壳构造应力场的研究,小震往往有不可替代的优势。伴随着数字模拟地震台网的建设与快速发展,小震震源机制解的求解也愈来愈精确和稳定。小震的震源机制解可以很好地用来认识地壳构造应力场的变化情况,从而可以对地区板块运动的变化趋势做出科学的预判,对地震预测与监测具有巨大的意义。构造地震的震源机制解可以很好的用来反映某些应力场和某些应力的基本特征,因而是认识和理解板块构造运动和地壳应力场变化状况的重要资源。关于辽宁整体地区的应力场研究,许忠淮等[6]从更为广泛的地震资料着手,研究并给出了本区域的平均应力场方向。高建理等[7]则从原地应力测量资料分析的结果出发,给出了辽宁地区的最大主压应力方向。为了更为科学和有效地对辽宁营口地区地震频发地段进行观测与研究,本研究将通过小震的震源机制解数据资料,从更为广泛的角度反演给出了应力场方向及其目前的变化状况。

本文在前人的基础上搜集了辽宁营口地区2011~2013年期间共257个小震震源机制解数据资料,采取分区的形式利用震源机制解数据资料反演地壳构造应力场的方法反演出了营口地区的平均应力场情况,在此基础上对反演后的构造应力场状况进行了阐述和探讨总结,并对其中出现的一些应力分布状况不一致进行了分析与总结。为该地区的地球动力学,地球运动孕育和地震预测与监测等领域研究提供了值得参考的资料和资源。

1 构造背景

自板块构造学说提出以来,环太平洋地震带一直是地震学家和地质学家研究的焦点区域。中国东北处于日本俯冲带地震的影响之下。尤其在“3·11”日本东部大地震后,中国东北地区的应力场也发生了某些变化与异动。本文研究的营口地区就处于该背景之下。辽宁营口地区的地震活动性与华北地区的地震活动性具有整体的一致性,区内存在多数地震展布于隆起与凹陷的边界,活动断裂带的强烈活动地区以及中、新生代断陷盆地的边界和深部断裂带构造的变异带上。区内断裂带活动剧烈,地壳应力场易于集中,是目前我国知道的地震最为活跃的地区之一。

辽宁地区主要由三部分组成:辽西上升区、下辽河沉降区、辽东上升区(图1)。区域内存在有北东—北北东、东西与北西—北西西三组不同方向的断裂带。其中北东—北北东向是本区的控制性构造断裂带,它将本区分割成了许多长条状断块,并控制了整个地区的地形,地貌的发展。活动性比较强的北西—北西西向断裂带则横切了原有的其他方向的断裂带,从而使本区构造面貌进一步复杂化。奠定辽宁地区断裂带存在“北东向成条,北西向成块”的构造框架状况。为了分析和研究该地区的构造应力场,下面对本区域应力场的主要断裂带进行介绍与分析。

金州断裂带(F5):金州断裂带位于岫岩—海城地区西部区域,距离岫岩震中大约30 km,断裂带南起大连湾,北达鞍山南部地域,走向15°~30°,全长200多公里。经高常波等[8]论证,金州断裂带是一条活动断裂带,这不仅在航、卫片解译,地貌、第四纪变化,温泉的分布以及断裂带剖面发育特征等方面有所表现,更有利的证据是断层破碎带内采集的样品经TL年龄测定在4~40万年。

图1 辽宁营口地区构造断裂带及震中分布

海城—营口断裂带(F4):地处下辽河—辽东湾断块凹陷带区域及辽西断块隆起带区域的交界处,沿北东向分布,海城—营口断裂带属于中国东部最大的断裂带,即郯庐断裂带。

海城河断裂带(F6):延展于海城—岫岩地区,长70 km左右,走向为北西西向,是海城地震和岫岩地震的发震构造。据高常波等[8]进行的水准资料表明,在孤山、析木、他山和虎庄围限的地段,地面沉降变形最大值为143 mm,沉降形变带轴向为北西西向,与地震表面的裂缝带走向大致相同。卢造勋等[9]研究表明,海城河北西向断裂带在地壳上地幔介质速度、电性、密度、温度等结构和重力、地热等异常特征方面有明显的表现。目前海城河断裂带是一条正在逐渐形成和发育的断裂带,在晚更新世到全新世时期曾有过显著的活动发生过。在岫岩地震的震中附近,断裂带发育在下元古界辽河群片岩、片麻岩、大理岩中,有时作为两种岩性的接触带[5]。

2 方法简介

对于应力张量的独立参数描述有6个,但由于应力的绝对值是不能通过地质断层滑动资料约束,以及造成地质断层错动的膨胀分量约束为零,因此应力场的独立参数描述简化为4个,包括主应力方向的三个参数和应力相对比值。随着对地震震源机制解越来越深入的研究与发展,目前应用震源机制解数据求解地壳应力场的方法已经形成了很多种。Gephart和Forsyth[10-11]根据网格搜索得到了构造应力场的6个独立参数。但该方法目前存在步长选取比较大,精准度比较低的缺点。Michael[10-12]的方法在归一化过程中使用使用了同一参数,很难客观的体现出应力场的特征。许忠淮等的滑动方向拟合法则适合于少量地震的反演,而且该方法也无法对观测数据进行加权处理。本文采用网格搜索应力反演程序(ISFM-ftest程序)—一种能够采用不同精度的震源机制解数据资料,采用更精准的应力网格(1°×1°)来搜索应力场参数的最优解[10]。应用该方法可以反演了营口地区的主应力的基本参数及应力相对比值。该方法与其他方法相比有三个优点:

(1)采用全局的网格搜索得到构造应力场的最优解值,避免进入局部极值的状况;

(2)根据具体的情况输入震源机制解在构造应力反演时的权重比重;

(3)可以查看解的稳定性,除了输出最优应力解外,还可以输出拟合残差比较小的10组应力解的结果。

3 基础资料与分区概况

3.1 震源机制解数据资料

本文的震源机制解数据资料为辽宁营口地区2011~2013年期间的小震震源机制解数据。震源机制解资料采用基于P波初动极性和S/P振幅比(HASH)方法反演所得。

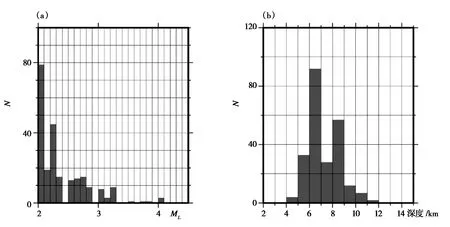

图2 震级分布(a)和震源深度频度分布(b)

研究中所用的257个小震震源机制解震级范围为级2.0≤ML≤4.0,震级分布见图2(a)。其中2.0≤ML≤2.9地震228个,约占总数的88.7%;3.0≤ML≤3.9地震26个,约占总数的10.1%;4.0≤ML≤4.9地震3个,约占总数的2.2%。本次地震的震源深度数值处于4≤h≤11 km,见图2(b)。地震主要分布于辽东断块隆起带、下辽河—辽东湾断块凹陷带及辽西断块隆起带的断裂带交界处。

图3 辽宁营口地区应力场计算分区示意

3.2 营口地区分区情况

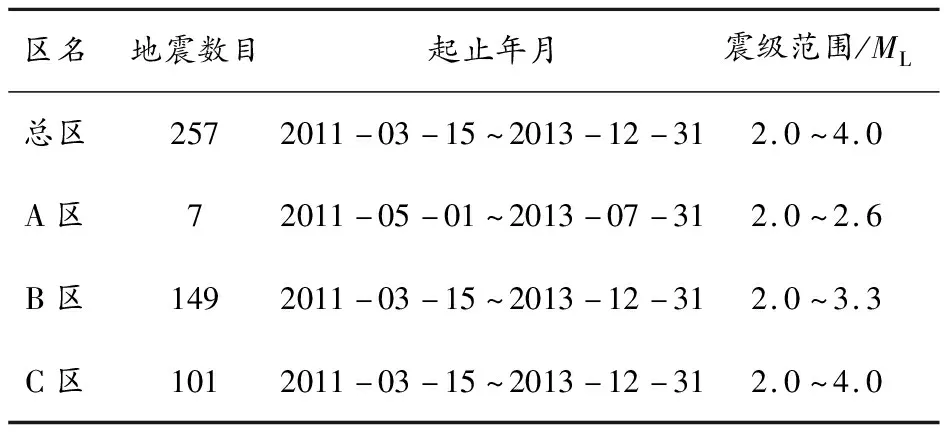

为了更为细致和严谨的认识本区域的构造应力场情况。本文将采取总体和分区相结合的方式方法来研究应力场的分布情况。根据断裂带的分布情况,结合以地震高发地块为重点监视的原则,将辽宁营口地区划分为3个研究区域(图3),各个地区的地震相关资料见表1。

其中A区主要有双台子断裂带—二界沟断裂带,该断裂带处于下辽河沉降区域内。B区有海城—营口断裂带与海城河断裂带,该断裂带处于下辽河沉降区与辽东上升区交界处,1975年的辽宁海城地震与1999的岫岩地震就发生于该区域,也是本次研究的主要区域。C区主要有金州断裂带,该断裂带处于下辽河下降区与辽东上升区的交界地带上。

从统计的数据和考虑本次研究的重点出发来看,由于A区的震源机制解数据量较少,且与应力场研究地区相距较远,对整体研究结果不会产生太大的影响,因此重点研究讨论总区、B区及C区的构造应力场情况。

表1 各区数据资料统计

4 分析与结论

4.1 应力场反演结果

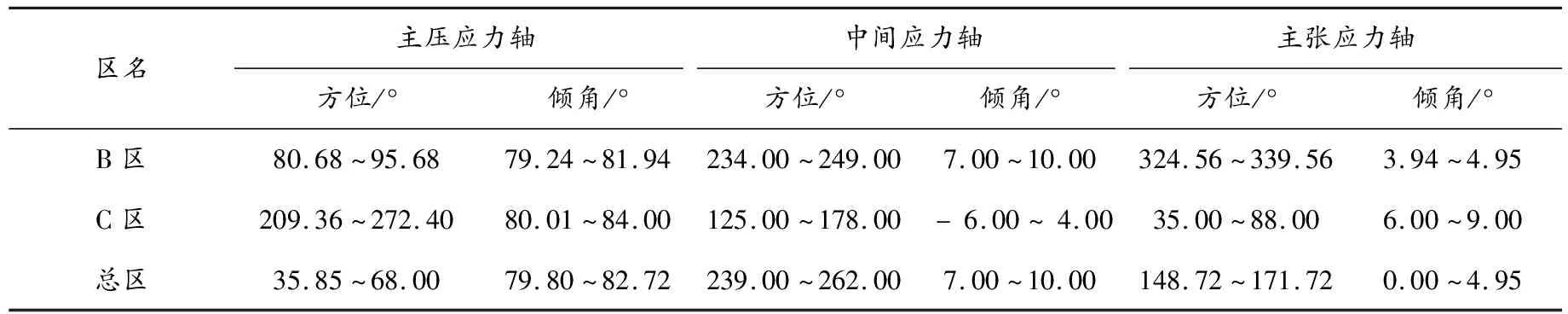

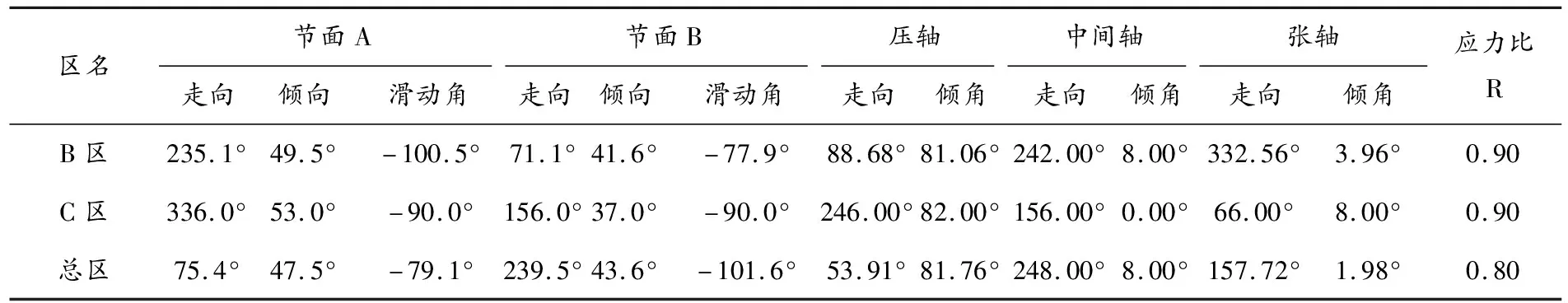

表2 各应力主轴参数90%置信度区间的变化范围

表3 各分区应力反演结果

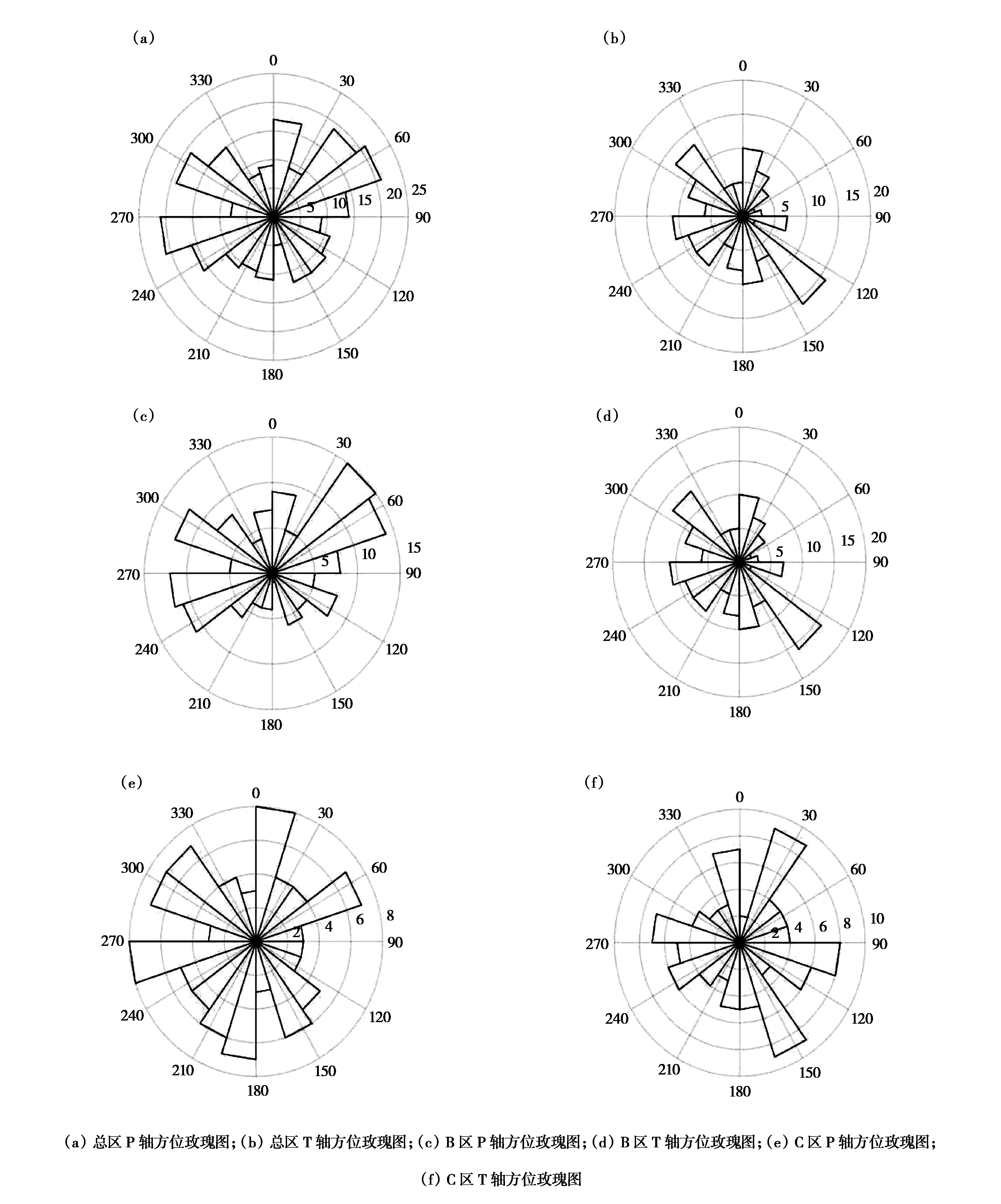

图4 震源机制解P轴、T轴方位玫瑰图

由反演结果可知,C区(金州断裂带区域)的P轴方向为北(209.36°~272.40°)东,最优解P轴走向为246.00°,倾角为82.00°;B轴的最优解轴走向为156.00°,倾角0°;T轴的方向为北(35.00°~88.00°)东,最优解T轴走向为北东东—南南西向 66.00 °,倾角为8.00°。在置信区间为90%的情况下,总区(辽宁营口地区)的P轴方向为北(35.85°~68.00°)东,最优解P轴走向为53.91°,倾角为81.76°;B轴的最优解轴走向为248.00°,倾角8.00°;T轴方向为北(148.72°~171.72°)西,最优解T轴走向为北北西—南南东向157.72°,倾角为1.98°。B区(营口—海城断裂带和海城河断裂带区域)的P轴为北(80.68°~95.68°)东,最优解的P轴走向88.68°,倾角为81.06°;B轴的最优解轴走向为242.00°,倾角为8.00°;T轴的方向为北(324.56°~339.56°)西,最优解T轴走向为北北西—南南东向332.56°,倾角为3.96°。

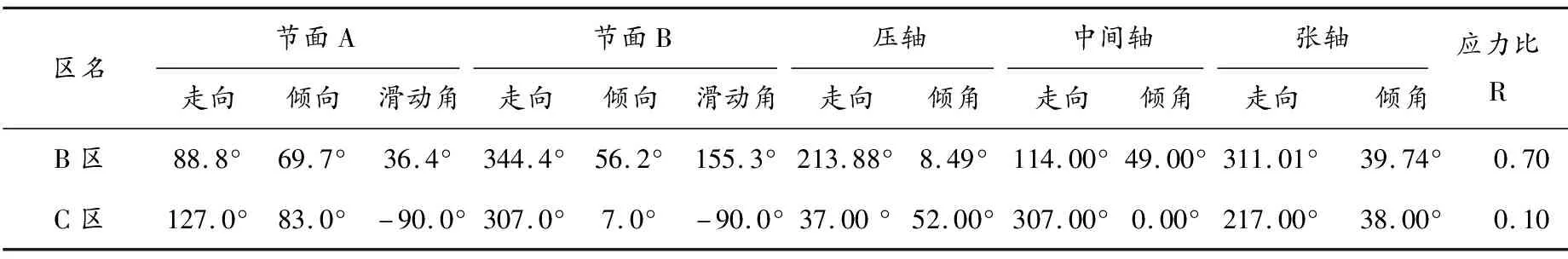

表4 震级ML≥3.0各应力主轴参数在90%置信度区间的变化范围

为确保本研究的准确性和合理性,根据震级越大,数据的可靠性越大的原则,本文重新整理了ML≥3.0的震源机制解数据。在置信区间为90%的情况下B区(海城—营口断裂带与海城河断裂带区域的P轴方向为北(200.88°~238.20°)东,最优P轴走向为213.88°,倾角为8.49°;B轴的最优轴走向为114.00°,倾角为49.00°;T轴方向为北(298.01°~356.17°)西,最优P轴走向北北西—南南东向311.01°,倾角为39.74°;C区(金州断裂带区域)的P轴方向为北(3.61°~65.00°)东,最优P轴走向为37.00°,倾角为52.00°;B轴的最优轴走向为307.00°,倾角0°;T轴主张力轴方向为北(204°~245.00°)东,最优T轴走向北东东—南南西向 217.00°,倾角为38°。结果显示C区明显存在与总区整体构造应力场不同的构造应力场分布区域。

表5 震级ML≥3.0各分区应力反演结果

4.2 分析与讨论

本文收集了2011~2013年期间记录到的营口地区257个小震震源机制解数据,将营口地区分为了A区、B区和C区,并对总区也进行了反演应力场,由于A区只有7个震源机制解数据,数量偏少,不能真实反映应力场特征,故将A区的反演结果舍去。通过对本次辽宁营口地区的应力场反演,结果显示总区域(营口地区)的主压应力轴方向(P轴)为北(35.85°~68.00°)东,主张力轴方向(T轴)为北(148.72°~171.72°)西。说明日本东部大地震后,营口区域的构造应力场总的变化不大,局部可能出现异常变化。

张先泽等[13]利用辽宁地区现今宏观与微观地震资料及辽河油田井壁崩落的方法、套芯法及有限元计算的成果反演应力场的结果显示辽宁地区现今构造应力场之主压应力方向为北东东—南西西向,主张构造应力方向为北西—南东向。万波[5]研究显示辽宁及周边地区现今构造应力场主压应力轴为北东东与北东向。张萍等[14]根据震源错动的性质,得出了辽宁地区主压应力轴 P 轴集中于北东东—南西西方向,主张应力轴 T 轴集中于北北西—南南东方向。本文研究结果与上述研究基本一致,说明本文研究部的结果较为可靠。

图5 平均快剪切波偏振方向分布[15](a)与P应力轴分布(b)

尽管本次研究的整体结果与前人的结果比较基本一致,但仍然会有一些不同之处,如张萍等[14]研究结果表明P 轴倾角主要集中在10°~30°之间,占70.7%,B轴倾角主要集中于61°~80°之间,占58.5%;而本次应力场反演结果显示P轴的倾角为79.80°~82.72°;B轴的倾角为7.00°~10.00°。特别是本次研究的C区域,构造应力场反演结果明显与总区、B区的不同,应力主轴方向都产生了变化。

由于C位于海城—营口断裂带与金州断裂带的交界处,地区内的P轴,T轴分布杂乱,无规律可寻。究其原因,认为目前有两种可能:第一种该地区可能受到日本大地震的影响,Vidale与Shearer[16]曾归纳了三种常见的震群活动发震原理,即级联触发模式、断层慢滑模式和流体入侵模式。联级触发模式认为震群发震机理与主震触发余震的机理相同。当日本大地震发生后,中国东北地区的应力场由静态应力场转变为局部应力场失稳状态,并由此出现级联无规则的小型地震。另一种该地区存在断裂带,据太龄雪等[15]研究发现辽宁各台站的快剪切波优势偏振方向与主压应力方向是一致的,YK台位于海城一营口断裂带东侧,处于金州断裂带的前方,没有直接位于大的断裂带上,但小地震活动近东西方向空间分布显示出YK台下方有可能存在近东西方向的活动断裂带,那么如果该地区存在一个东西向的活动断裂带,与金州断裂带相互切割,从而出现杂乱无章的构造应力场区域完全是有可能的。

此外,由于应力集中区域位于金州断裂带的上部,处于断裂带的顶端,因此可以用断裂力学[17]和应力腐蚀机制的观点对其进行解释分析。如果金州断裂带顶部有某些化学物质和应力场的整体作用,产生不同方向的应力场分布完全是有可能存在的。

研究辽宁营口地区的构造应力场状态意义重大,日本MW9.0地震后,中国东北构造应力场出现了一定的变化。有的断层至今仍然很活跃,希望通过本次的研究可以为该地区的构造应力场研究提供参考资料。

致谢:本次研究得到了盛书中副教授的细心指导,感谢万永革教授为研究提供了计算机程序,感谢郭祥云高级工程师为研究提供了震源机制解数据。