地电场环境干扰跟踪分析关键问题研究

2020-06-17龚永俭张长轩程立康王建国刘学领徐学恭康健

龚永俭,张长轩,程立康,王建国,刘学领,徐学恭,康健

(天津市地震局,天津 300201)

0 引 言

地电场是重要的地球物理场之一,根据场源可以分成大地电场和自然电场2个组成部分:大地电场由地球外部的各种场源作用在地球表面感应产生,一般具有广域性;自然电场由地下场源产生,是地下介质的电性结构、地表、裂隙流体及地下金属体的物理、化学变化引起的局部性电场变化,一般具有局部性(或称为地域性)[1-2]。对地电场的研究的历史较短,源于以往缺少定点、连续、高采样率的观测资料[3]。随着高采样率、连续观测的地电场仪投入台站观测,积累了丰富的观测资料,对地电场的研究也逐渐深入。综观学者对地电场的研究,主要有3大方面:①地电场变化特征及其建模的研究。例如:谭大诚等[4-5]对地电场日变化进行了研究,将潮汐地电场日变化分为全日波形(TGF-A 型)和午前午后波形(TGF-B型),认为前者与固体潮汐密切关联,基本分布在大面积水域附近,并与附近水域面积和距离、岩性结构、构造活动等因素有关,后者与空间Sq电流关系密切,并与岩石饱和度、渗透率等有关;叶青等[3,6]对地电场静日变化、扰日、季节频谱特征及地电场广域性、局部性进行了研究,认为地电场静日变化波形表现为2峰-2谷或2谷-2峰、2峰-1谷等多种波形,显著周期成分集中在24 h、12 h和8 h周期,地电暴、地电场快速变化部分具有大区域同时发生的特点;王丽等[7]对地电场日变化建模进行了研究;②地电场与地震关系以及地震异常信息提取技术的研究,例如:安张辉等[8]利用希尔伯特—黄变换方法对2013年芦山Ms7.0地震前平凉台、成都台和元谋台地电场进行了研究,认为在地震前1~2个月地电场时频图出现能量增强现象,变化的周期范围约为90~1 400 h,能量变化幅度有3~6个数量级;席继楼等[9-10]利用“能量合成累加”和“MSA功率谱分析”等方法,对拉萨台地电场在尼泊尔Ms7.0、Ms8.1地震前后异常变化主要特征和演化过程进行了研究,认为地震前后拉萨台的地电场异常变化经历了“趋势变化—扰动变化—发震期—恢复期”等发展阶段,以及“低频变化—高频变化—平稳变化—高频变化”等演化过程;范莹莹等[11-12]研究了2013年芦山Ms7.0地震与岷县漳县Ms6.6地震前后地电场在时间域、频率域内的变化,认为地震前均发生地电场功率谱密度(特别是低于4×10 Hz频段的成分)增大的现象,距离震源区越近,地震发生前后功率谱密度异常变化越明显;③地电场观测干扰因素及其抑制技术的研究,例如:席继楼等[13]针对影响地电场观测的主要工频干扰源、干扰方式、干扰机理等开展研究,对现阶段地电场观测领域抑制工频干扰的方法和技术等进行综合性研究和讨论;李伟等[14]以上海地区的3个地电场观测台站为例,结合地电场多极距观测原理对地电场信号异常进行识别分析,认为地电场多极距观测装置系统和分析方法可以有效识别并区分地电场观测中的电极极化干扰、雷击干扰、高压直流输电干扰、电离层扰动干扰和自然电场异常等信号;沈红会等[15]对南京地铁对江宁台地电场的影响进行了试验研究,提出深埋电极抑制表层影响的方案;方炜等[16]以宝鸡、乾陵和周至地电场观测受宝鸡—德阳+500 kV直流输电工程影响为例,结合高压直流输电的基本原理,分析了高压直流输电影响特征,并定量地计算了不同距离、影响区电导率和高压直流输电人地电流等对地电场观测的可能影响。

地电场观测数据在地震预测中的应用,首要的问题是正确识别异常。地球物理台网观测数据跟踪分析旨在落实中国地震局《关于加强地震监测预报工作的意见》,推进地震监测与预测工作的紧密结合,对地球物理台网的大数据变化进行持续监控和跟踪分析[17],对各类非正常数据变化,通过技术手段,深入挖掘影响因素,对数据受干扰的特征及影响因素进行关联分析。随着数据跟踪分析工作的推进,相关研究也相继涌现。但综观学者们的研究,基本局限于记录实例的总结或区域台网数据跟踪分析工作现状的分析[18-25],对于某一测项的专类影响问题缺乏基于机理的、更加深入的研究。为此,笔者以天津地区台站为例,对地电场受自然环境和场地环境典型干扰因素的数据跟踪分析关键问题进行了研究。

1 自然环境对地电场影响的跟踪分析

数据跟踪分析系统给出的地电场观测自然环境影响因素包含:湿度、降雪、融雪、雷雨、气压、降雨、雷电、风扰和温度。但观测实践表明,影响地电场观测的自然环境因素主要是雷电和降雨,以及雷电与降雨这2种因素的结合—雷雨,其它因素的影响则不突出。

1.1 雷电对地电场影响的跟踪分析

雷电是一种场电物理变化现象,其放电形式、量度取决于雷暴云电场。地电场是一个相对稳定的、有一定自身变化规律的电场,与大气中雷暴云电场相比,梯度要小的多,因为地球表面的电导率远远大于空气的电导率。地球表面还是一个非均匀各向异性的无限大的导体表面,在这个导体表面上各种不同的土壤电导率决定着地电场及地物尖端放电的击穿强弱程度。在外部场电场变化的干扰下,两种或以上的土壤电导率界面就形成带电离子和自由离子的积累,并构成形式各异的尖端放电场强[26],从而引起地电场的畸变等现象。

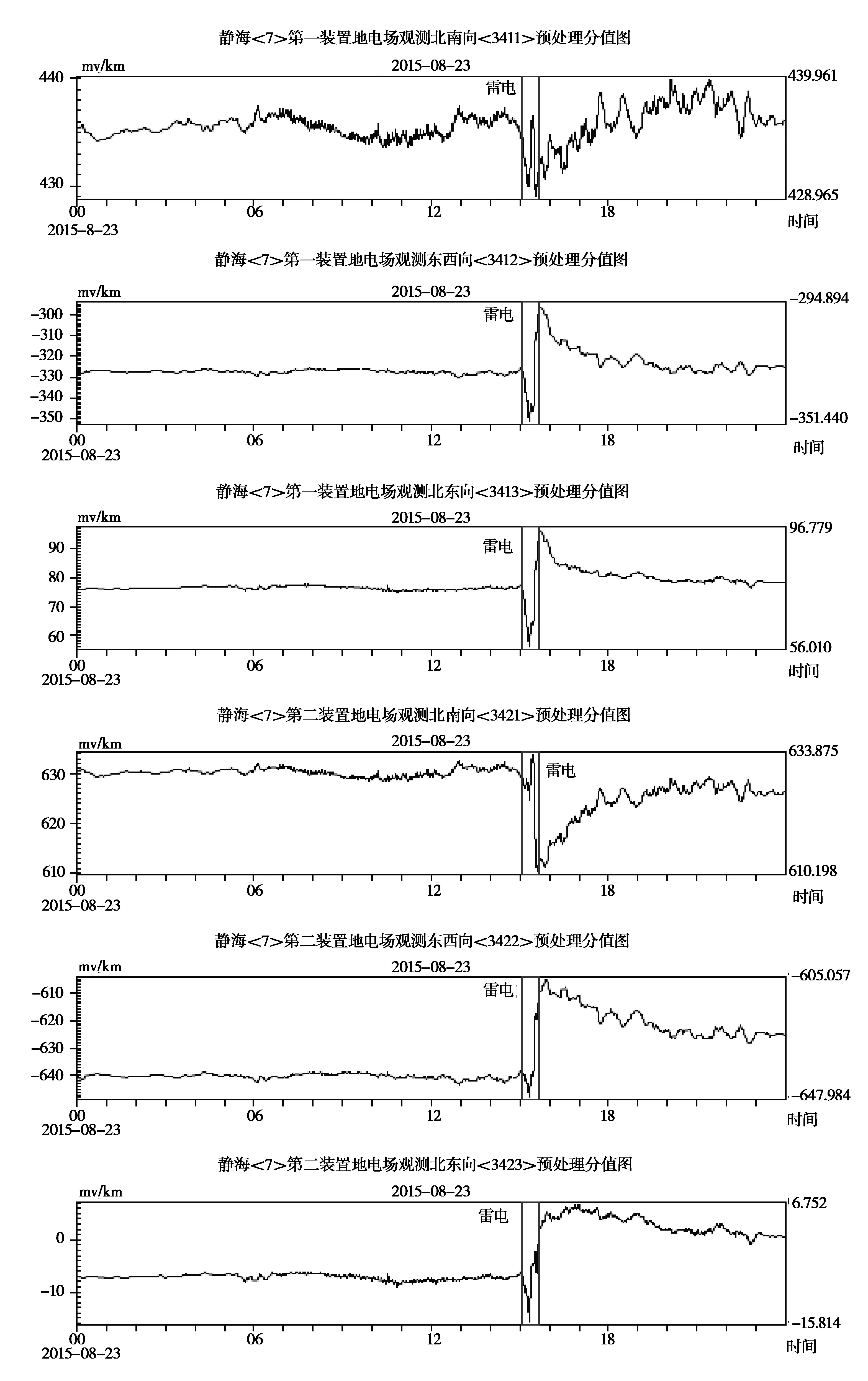

地电场受雷电影响的特征表现为:①在强雷电的作用下,地电场观测曲线往往会出现畸变[27]。在变幅上,不同极距、不同方向各测项的变幅可能相似,也可能有一定的差别,这往往与土壤的含水量、地表状况以及地下介质的不同有关;②地电场受雷电影响产生畸变的时间与雷电放电时间往往具有准同步性;③雷电距离电极越近,往往对地电场的影响也就越大;④雷电强度大,往往对地电场影响也就越大,地电场的变化幅度与雷电强度紧密相关(图1)。

地电场受雷电影响的数据跟踪分析关键问题包括:①数据变化形态类型的界定和数据变化描述。大地受雷电影响电荷产生积累,地电场观测数据曲线往往会出现上升、下降趋势变化或反复的上升、下降,观测数据变化形态的类型应选择“上升”、“下降”、“震荡”或“趋势转折”。数据变化描述中应详细描述地电场数据变化的开始和结束时间、各测项观测数据变化的最大幅度区间,并与雷电事件作对比分析,从而给出地电场对雷电的响应是否有时间滞后以及滞后的时间范围;②对雷电事件的描述。雷电发生的时间区间以及强弱等相关信息,往往是数据跟踪分析记录使用者所需要的。雷电的描述,至少应包含雷电的开始和结束时间、雷电的强度的定性描述(强、中、弱)以及雷电的频度的描述(可为定性分析,但最好为定量分析);③绘图数据类型及辅助观测数据的选择。在数据预处理时,若已将受雷电影响的地电场观测数据删除,应选择预处理数据并附加原始数据绘图;没有对受雷电影响的地电场数据进行删除预处理的,则可仅使用预处理数据绘图。除非雷雨影响,无须绘制降雨直方图;④过度分析问题。根据规范,对于观测系统和观测环境产生的数据变化,确知原因且持续时间小于4 h的,不作数据跟踪分析,记明日志即可。广义的 “观测环境”包括自然环境和场地环境。对于24 h内累计雷电时间小于4 h的事件作数据跟踪分析有过度之嫌。

图1 静海台地电场受雷电影响数据跟踪分析曲线

1.2 降雨对地电场影响的跟踪分析

降雨对地电场变化的影响,主要源于电极周围及场地电场的实际改变。降雨,特别是强降雨导致土壤中的含水量发生较大变化,土壤的导电性能增强,成组电极之间的电位差也会发生一定程度的改变。铅电极容易受极化影响。土壤接触比较好的情况下,测量电极极化电位受其所在的介质基本条件的影响,例如:温度、湿度以及电极质浓度[28]。电极附近土壤中的含水量发生变化可以导致电极极化电位变化,进而影响到地电场观测数值的变化,但这要求降雨量足够、土壤入渗能力强和电极埋深较浅等多因素共存,目前全国台网地电场观测的电极埋深大多在3 m以下,降雨入渗很难达到电极周边,一般不会产生电极的极化效应。

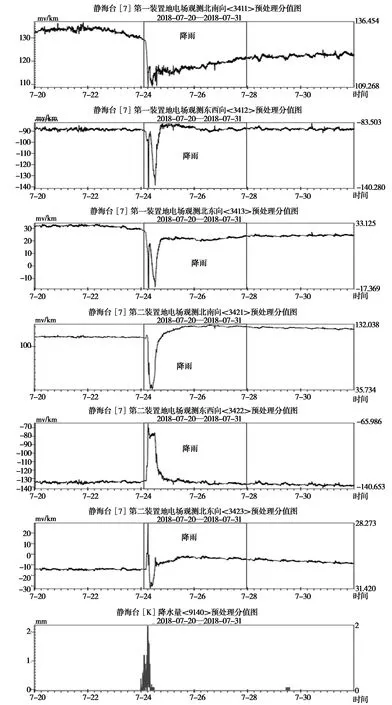

地电场受降雨影响的特征表现为:①通常会在短时间内出现大幅台阶或畸变,或呈现一定斜率的趋势变化;②地电场数据产生变化和恢复稳定的时间与降雨开始和停止均会有时间滞后,但大暴雨的影响在时间滞后上并不显著;③降雨在测区内、外,对地电场的影响有明显的区别,测区外的降雨基本无明显影响;④地电场观测数据受降雨影响的变幅与雨水入渗量密切相关,细雨或小雨对地电场基本无影响,中雨和大、暴雨才会影响到地电场的正常变化形态(图2)。

地电场受降雨影响的数据跟踪分析关键问题包括:①数据变化形态的界定和数据变化描述。持续时间较短的大、暴雨发生,地电场可突发下降或上升,短时呈现阶变,并在此背景下相对稳定地变化;持续中等以上强度的降雨,地电场观测数据曲线则可能会出上升或下降的趋势性变化。观测数据变化形态的类型应选择“阶变”、“上升”、“下降”或“趋势转折”较为合理。在数据变化描述中应详细描述数据变化的开始和结束时间、各测项观测数据的变化最大幅度区间,并与降雨事件作比较;②对降雨事件的描述。应有降雨的开始和结束时间、降雨的强度(暴雨、大雨、中雨或小雨等定性描述)以及降雨量的累计值。降雨开始时间和结束时间,可以气象三要素仪记录为准,时间精确到分钟。降雨强弱,参照气象部门的标准,以计量单位时间内的降雨量确定。往往在降雨发生的时间段内,降雨的强度并非均匀,也需要交待清楚;③绘图数据类型及辅助数据的选择。应选择预处理数据绘图;若在预处理时删除了对降雨影响的数据,则应当同时附加原始数据曲线。为准确、直观地表征降雨对地电场观测数据的影响,应同时绘制降雨量直方图,使应用者能够对某段时间内降雨量、降雨强度等信息一目了然。

2 场地环境对地电场影响的跟踪分析

数据跟踪分析系统给出的地电场观测的场地环境影响因素包含:工程影响、工厂运行、爆破干扰、塌方干扰、抽水、蓄水、灌溉、金属管网、设备漏电、高压直流输电及城市轨道交通。但观测实践表明,影响地电场观测的场地环境因素主要有灌溉、设备漏电、高压直流输电和城市轨道交通,其余因素的影响有的不常见,有的影响不显著(另:工厂运行对地电场的影响,实质上也是设备漏电,故不单独分析)。

2.1 灌溉对地电场影响的跟踪分析

灌溉对地电场的影响机理与降雨一致,主要也是土壤湿度改变对地电场的实际改变,不再赘述。

图2 静海台地电场受降雨影响数据跟踪分析曲线

地电场受灌溉影响的特征表现为:①通常会出现大幅台阶或畸变,或呈现一定斜率的趋势变化,与降雨的影响非常类似;②产生变化和恢复稳定的时间与灌溉开始和结束的时间有滞后,但在快速灌溉且土壤入渗较快时,时间滞后不明显;③由于观测场地面积往往较大,在耕种上分割成不同的地块,归属于不同农户,灌溉从空间分布上经常出现不均衡(即:有的地块灌溉,有的地块没有灌溉,或者灌溉的水量有明显差别)。这可能会导致地电场长、短极距观测数据的相关系数降低,此特征与降雨影响略有差别;④地电场受灌溉影响的变幅与水入渗量密切相关,渗水量越多引起的台阶或趋势变化也越显著。限于篇幅,不对地电场受灌溉影响图示,可参考图2。

地电场受灌溉影响的数据跟踪分析关键问题包括:①数据变化形态的界定和数据变化的描述。数据变化类型的选择与降雨影响一致,应选择“阶变”、“上升”、“下降”或“趋势转折”。数据变化描述中应当详细描述地电场数据变化的开始和结束时间、各测项观测数据的变化最大幅度区间,并与灌溉事件作比较,从而给出地电场对灌溉的响应是否有时间滞后以及滞后的时间范围。场地灌溉不均衡,导致部分方向地电场相关系数降低也应描述清楚;②对灌溉事件的描述。应有灌溉开始和结束时间、灌溉对观测场地的覆盖范围、灌溉前土壤含水量情况以及灌溉后土地含水或积水情况等,能够提供灌溉的总水量或单位时间的灌溉水量则更佳。灌溉开始和结束时间,尽可能精确。灌溉范围,如果是覆盖了全部电极,则简要说明即可;如果仅覆盖部分电极及其连接部分的土地,则应描述清楚。

2.2 设备漏电对地电场影响的跟踪分析

场地设备漏电会产生新的电流体系,漏电电流产生的附加磁场和电场,叠加到地电场上,从而增大或减低地电场测值。由于地磁场、地电场的矢量性,各分量相对漏电点位置及方向的不同,造成各分量变幅不同。

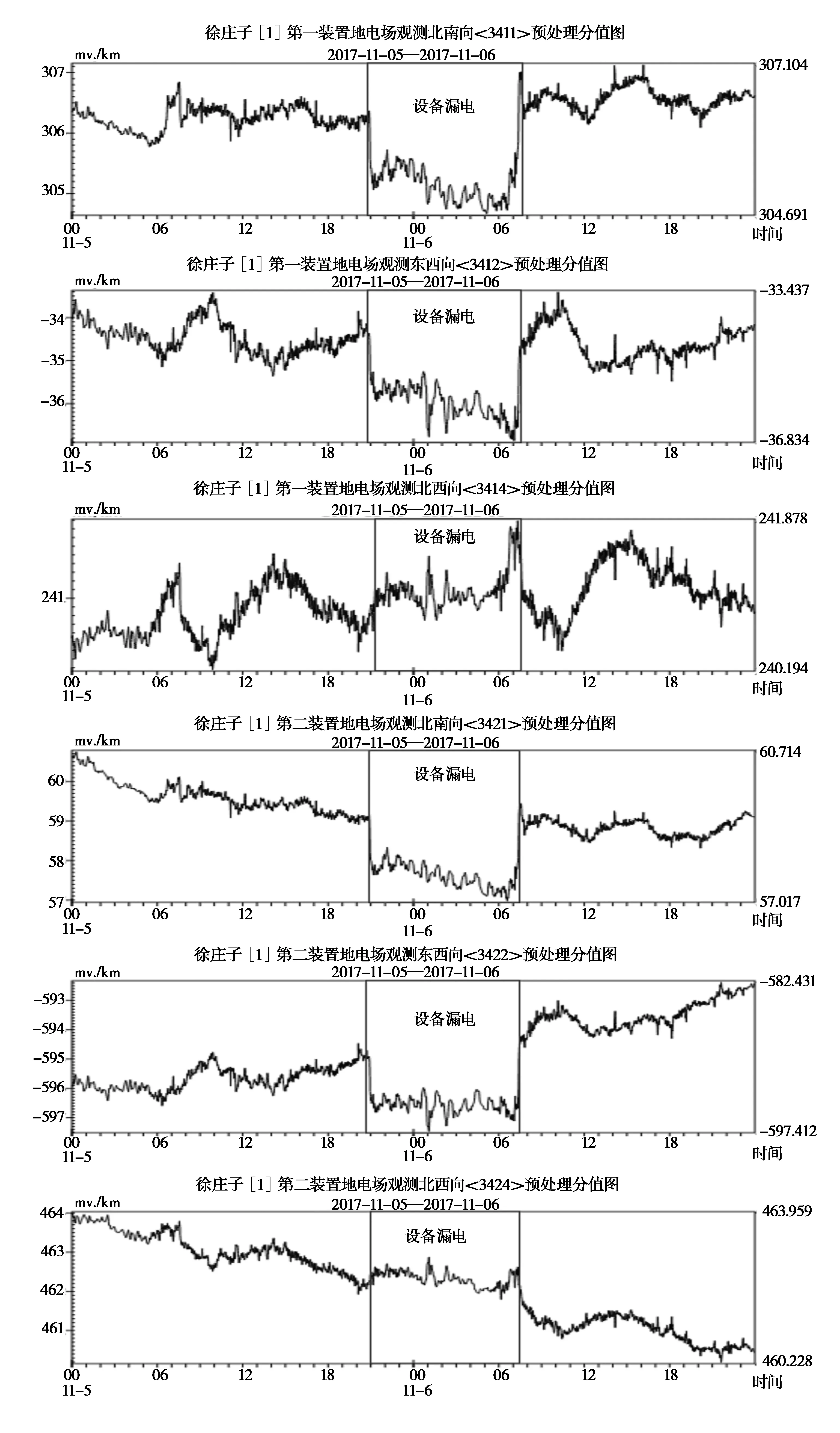

地电场受设备漏电影响的特征表现为:①观测数据曲线出现大幅度台阶或畸变,严重压制变形态,甚至将观测曲线压制成近似直线,往往还伴有长、短极距地电场相关系数降低;②地电场受设备漏电影响的开始时间与设备漏电发生的时间同步性强,但恢复一般会有时间滞后;③漏电点与电极之间的距离越近,影响越明显,反之亦然。在理想状态下使用均匀土壤模型,距离的平方与影响的强度成反比[16];④变幅与漏电电流成正比,漏电电流越强,影响越大(图3)。

地电场受设备漏电影响的数据跟踪分析关键问题包括:①数据变化形态的界定和数据变化的描述。设备漏电持续时间短、频次高、漏电量不稳定的,往往表现为数据突跳;设备漏电持续一段时间或者反复出现持续性漏电的,地电场观测数据曲线往往会出现阶变。数据变化形态类型,应根据情况选择“突跳”或“阶变”。在数据变化描述中,应当详细描述数据变化的开始和结束时间,如果是突跳,要给出突跳的频度和最大变幅;若是阶变,应指明阶变的方向(上升或下降)以及各测项观测数据变化的最大幅度区间,并与设备漏电事件作比较,从而给出地电场对设备漏电的响应是否有时间滞后以及滞后的时间范围;②对设备漏电事件的描述。应将干扰源描述清楚:首先要将确定是使用的直流电还是交流电的设备,即漏电的电源类型;漏电开始时间和结束时间;设备漏电的机理和强度,是分析记录使用者需要的信息,不可或缺。对于有些设备,是老化引起的(不是从工作原理上就有漏电必然性的设备),漏电强度往往不能准确把握。若设备在原理上就是漏电的,例如电焊机,则要将设备的输出电压和功率表述清楚。漏电设备的定位,可以使用手持GPS定位仪或智能手机定位App,在分析时给出漏电设备的地理坐标并与观测系统坐标进行对比,或给出漏电设备与地电场地中心点或某一电极的方位和距离;③绘图数据类型的选择。在数据预处理时,受设备漏电影响的地电场观测数据往往会被删除,数据跟踪分析时应选择预处理数据,并附原始数据绘图;④过度分析问题。对于24 h内累计时间小于4 h的设备漏电事件,不宜作数据跟踪分析。

2.3 高压直流输电对地电场影响的跟踪分析

高压直流输电对地电场的影响,本质上是直流电源持续对地漏电的影响。高压直流输电是可以利用大地作为回路输送电力:当采用单极或同极线路方式时,其正常运行机制均是利用大地(或海水)作为回流电路;采用双极线路方式时,正常情况下电流基本上都从2条架空线路经过,电流方向相反,大小基本相等,只有很少的一部分不平衡电流入地(小于30 A)。一旦一条线路出现故障,或者进行线路测试检修时,将只剩下一条架空线,即相当于单极运行,回路电流基本全部从地下通过,会出现很大的不平衡电流,一般高达数千安培,从而导致地电场观测显著的台阶式同步改变。目前我国高压直流输电线路基本采用双极线路方式,正常运行时不会产生漏电电源,对地电场没有影响。但遇有调试或工作不正常时,会有增强的不平稳电流入地,从而导致地电场的变化。

图3 徐庄子台地电场受设备漏电影响数据跟踪分析曲线

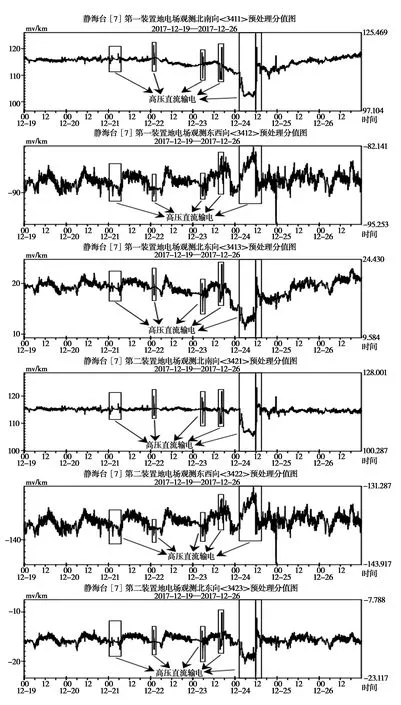

图4 静海台地电场受高压直流输电影响数据跟踪分析曲线

地电场受高压直流输电影响的特征表现为:①观测数据曲线出现大幅度台阶或突跳(输电故障持续时间短且入地电流不稳定时),严重的会压制地电场日变形态,一般对长、短极距地电场观测数据相关系数影响不大;②地电场观测数据受高压直流输电影响开始时间与终止时间与高压直流输电故障时间有较强的同步性,偶有结束时间滞后现象;③高压直流输电对地电场影响与地电场观测场地(或电极)与高压直流输电线路换流站接地极的距离的平方和影响区域的电导率成反比[16];④地电场观测数据受高压直流输电影响的变化幅度与入地电流成正比[16]。

地电场受高压直流输电影响的数据跟踪分析关键问题包括:①数据变化形态的界定和数据变化的描述。观测数据变化形态的类型,实践中基本选用“阶变”(变化形态为突跳的较少,且因持续时间短,一般不作数据跟踪分析)。在文字描述时,要有数据变化开始和结束时间、分析时段内是多组干扰还是单组干扰、阶变的方向描述和各测项的最大变幅区间等;②对高压直流输电事件的描述。近些年来,高压直流输电发展迅猛,已建成多条高压直流输电线路。同一台站地电场观测往往受到多条线路的影响,例如:天津区域普遍受到青岛—宁东线、扎青线及呼辽线等高压直流输电的影响。对本次影响的高压直流输电线路及其信息,要在数据变化描述中予以交待,例如:线路名称、线路起止地名、输电电压、换流站地名、换流站与影响台站的直线距离以及不平衡电流的理论值等;③绘图数据类型的选择及图件绘制。应选择预处理数据曲线,若某段时间内反复出现高压直流输电影响,且每次影响独立,要分别在受影响的曲线部分画框标注。若不独立,则可将整个时间段绘制一个方框,并标注清楚影响线路的简称;④过度分析及漏分析。高压直流输电影响持续时间不超过4 h的,只需记明日志。对于在24 h内反复出现,累计时长大于4 h的高压直流输电事件,应当作数据跟踪分析。

2.4 城市轨道交通对地电场影响的跟踪分析

城市轨道交通对地电场的影响,本质上也直流电源漏电影响,但这种漏电是频繁间断、漏电量相对稳定的漏电,其频繁间断漏电的特性与高压直流输电的影响又有明显的区别。

地电场受城市轨道交通影响的特征表现为:①观测数据曲线出现高频脉冲图像,呈现“毛刺”状,曲线明显增粗,变化幅度可达几mV/km,甚至达到上千mV/km[29],但对长、短极距地电场观测数据相关系数一般影响不大;②地电场观测数据受城市轨道交通影响开始时间与终止时间与城市轨道交通运行时间有较强的同步性;③与高压直流输电相似,城市轨道交通对地电场影响与地电场观测场地与城市地铁、轻轨的距离的平方和影响区域的电导率成反比。布极方位与轨道方向一致的测道地电场数据受到影响较大,与轨道垂直的测道地电场数据受到的干扰则要小[30];④地电场观测数据受城市轨道交通影响的变幅与入地电流成正比(图5)。

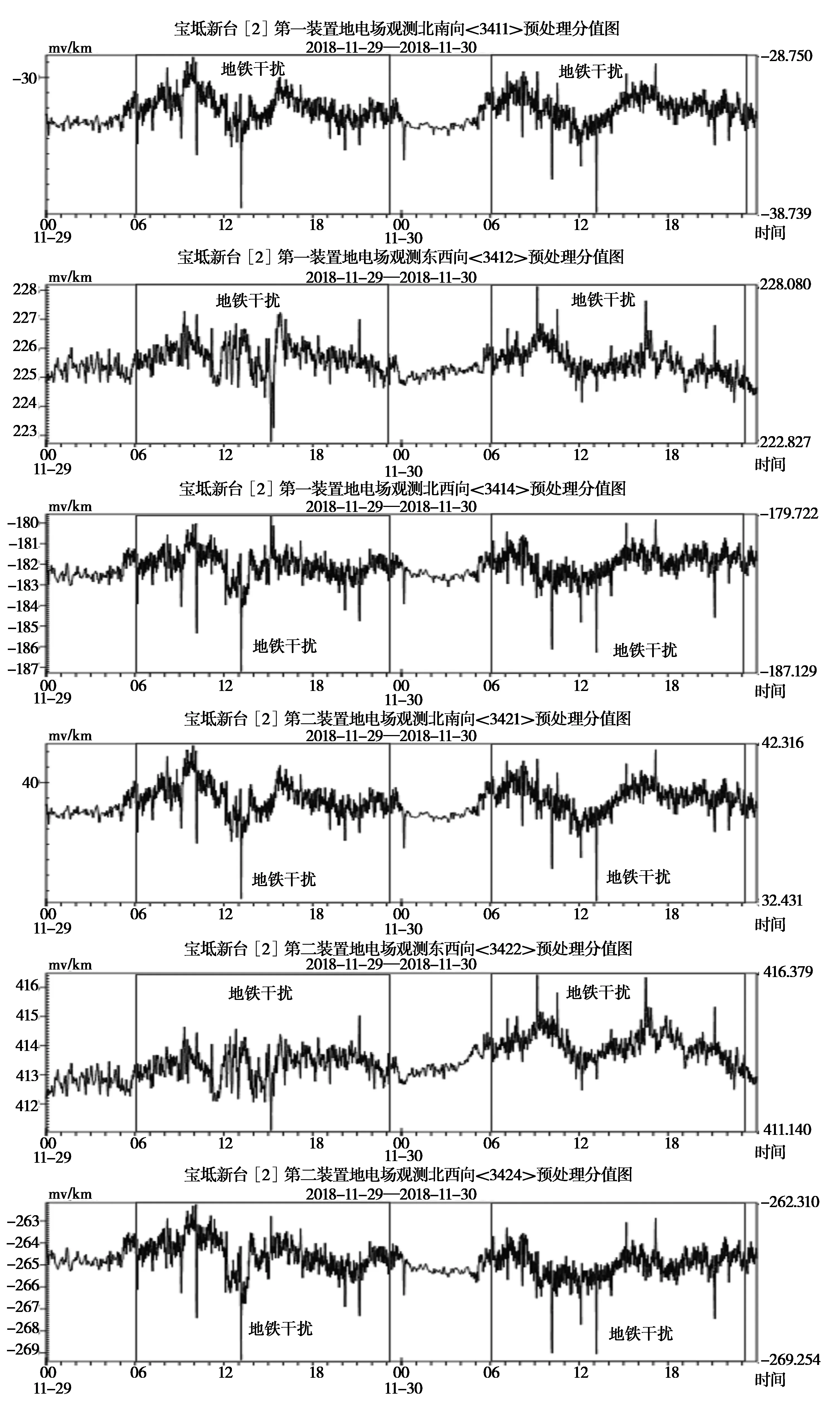

图5 宝坻新台地电场受城市轨道交通影响数据跟踪分析曲线

地电场受城市轨道交通影响的数据跟踪分析关键问题包括:①数据分析时间尺度的选定。以往地电场受城市轨道交通干扰事件大多是按月进行跟踪分析,每月形成1条记录。这种方法人为割裂了事件,是不可取的,既形成了分析记录冗余,又浪费了人力。城市轨道交通事件数据跟踪分析应以年为时间区间,每年2月份对1月份数据跟踪分析,并将结束时间置为空;之后每月月初增加上个月的数据分析,更新图形,保持结束时间为空,直到1年数据分析完成,整个年度形成1条完整的分析记录;②数据类型选定及图件绘制问题。城市轨道交通干扰事件,选用原始数据最为适宜。城市轨道交通干扰事件跟踪分析,时间尺度最小为1个月(最长为1年),以1个月或更长期间的分钟值数据绘制曲线,无法看清轨道交通对地电场观测数据的影响,而以2日原始数据绘图,更能清晰地反映出城市轨道交通对地电场观测的影响。因此应选择2日原始数据绘图,可以为当月最后2日(最后2日若有地电暴或干扰等,则可以选择表现力更强的数据来分析,但应当为当月数据中的连续2日)。每月跟踪分析时,可以在新的原始图件形成后保存在本地,之后上传覆盖原图;③数据变化形态的界定和数据变化的描述。城市轨道交通对地电场数据的影响表现为数据曲线上很多的“毛刺”,更符合噪声大的特征。数据影响时间段描述,精确到分钟最佳。受影响的幅度,建议选用仅有城市轨道交通影响(即没有观测系统故障,没有其他环境因素影响、地球物理事件以及人为干扰)的多日数据。对影响时段变化与无影响时段的变化进行对比分析、估算,绝不能以系统自动统计的幅度为准;④对城市轨道交通事件的描述。应描述主要影响的线路编号,距离台站最近的站点名称和方位、距离以及线路客车供电直流电压等信息。

3 结 论

通过对地电场受场地自然环境、场地环境6种典型干扰因素影响的特征及其数据跟踪分析关键问题的研究,得到以下结论:

(1)不论是自然环境因素,还是场环境因素,对地电场的影响途径均主要对电极周边地电场的真实改变。其影响方式是叠加或削减场强,干扰信息对地震预测会有不利影响,应持续跟踪分析。

(2)降雨、灌溉对地电场影响的机理和特征均类似;设备漏电、高压直流输电、城市轨道交通的影响归根结底是漏电影响,也有相似的机理与特征;雷电对地电场的影响则是增强感应的方式。各类影响因素对地电场影响的机理和特征的共性决定了数据跟踪分析的诸多环节的可比较性与可参照性。

(3)对环境因素的数据跟踪分析,数据类型的选择要依据地电场变化的特征及机理。数据变化描述要交待数据变化的形态及变幅,还要与影响的事件作关联、比较,使分析记录使用者能够清晰把握干扰的现象与本质。绘图使用的数据类型以及是否附上其它测项曲线,要根据事件类型来判断,要能做到形象对比,增强直观性。

致谢:审稿老师2次认真、细致地审阅我们的论文稿,提出了诸多宝贵建议,对我们纠正错误认识,修改、完善论文起到了重要作用,在此衷心地表示感谢。