70年城乡住宅变迁与发展研究

2020-06-15齐若宁

齐若宁

(同济大学 建筑与城市规划学院,上海 200092)

0 引 言

“住有所居”是每个人心中对生活最基本的要求,也是民生问题中十分重要的一个方面。自1949年以来,我国住宅建设迅猛发展,无论是科学技术层面的住区规划、住宅建筑设计、住宅建造技术、住宅供应与分配模式,还是人民思想文化层面对居住问题的观念和理解都发生了巨大变化[1]。每一个变化都与我们每一个家庭息息相关,每一个变化都反映了社会保障体系在民生建设方面前进的脚步。

影响住宅变化的因素有很多,从客观的规章条例到人民观念意识的转变,从社会大背景的变化到个人生活水平的改善,如此种种都在一定程度上影响了住宅的变化。其中较为关键的三个因素便是居住面积与户型的变迁、住房制度变革和城乡地域差异的影响[2,3],下面将聚焦于这三个方面,以三者对个人居住体验的影响,谈谈新中国成立70年以来住宅的发展变化,看看民生的发展进程。

1 居住面积与户型的变迁

我国的住宅建筑标准是与时俱进的。新中国成立初期,我国几乎没有具体标准规范住宅的建设,到了20世纪50年代中期才开始有住宅设计规范。新中国的成立给人们带来了稳定的社会环境,人们对生活质量的要求也有所提升,因而当时国内的住宅建造量很大,但住宅建筑仅是从属于居住建筑中很小的一部分,因而住宅的规范要求在建筑设计规范中仅占很小的比例。随着社会的进步,民生建设的不断完善,到了20世纪七八十年代住宅建设的相关规定不断完善,到了20世纪90年代更多住宅中的基建设施得以规范化处理。进入21世纪后,住宅设计规范已比较完善。

1.1 居住面积的变迁

居住面积是规范中的一个重要内容,也是早期人们关心的一个重要内容。

从表1中的数据可以看出,新中国成立70年以来随着生产力水平的不断提高,居民的住房面积逐步增加,民生建设不断进步,近年来在住宅商品化之后,对于住宅面积的相关控制取消,给了人民在住房方面更大的自由,也是提高人民居住质量的一大举措。

表1 新中国成立70年以来住宅面积变化

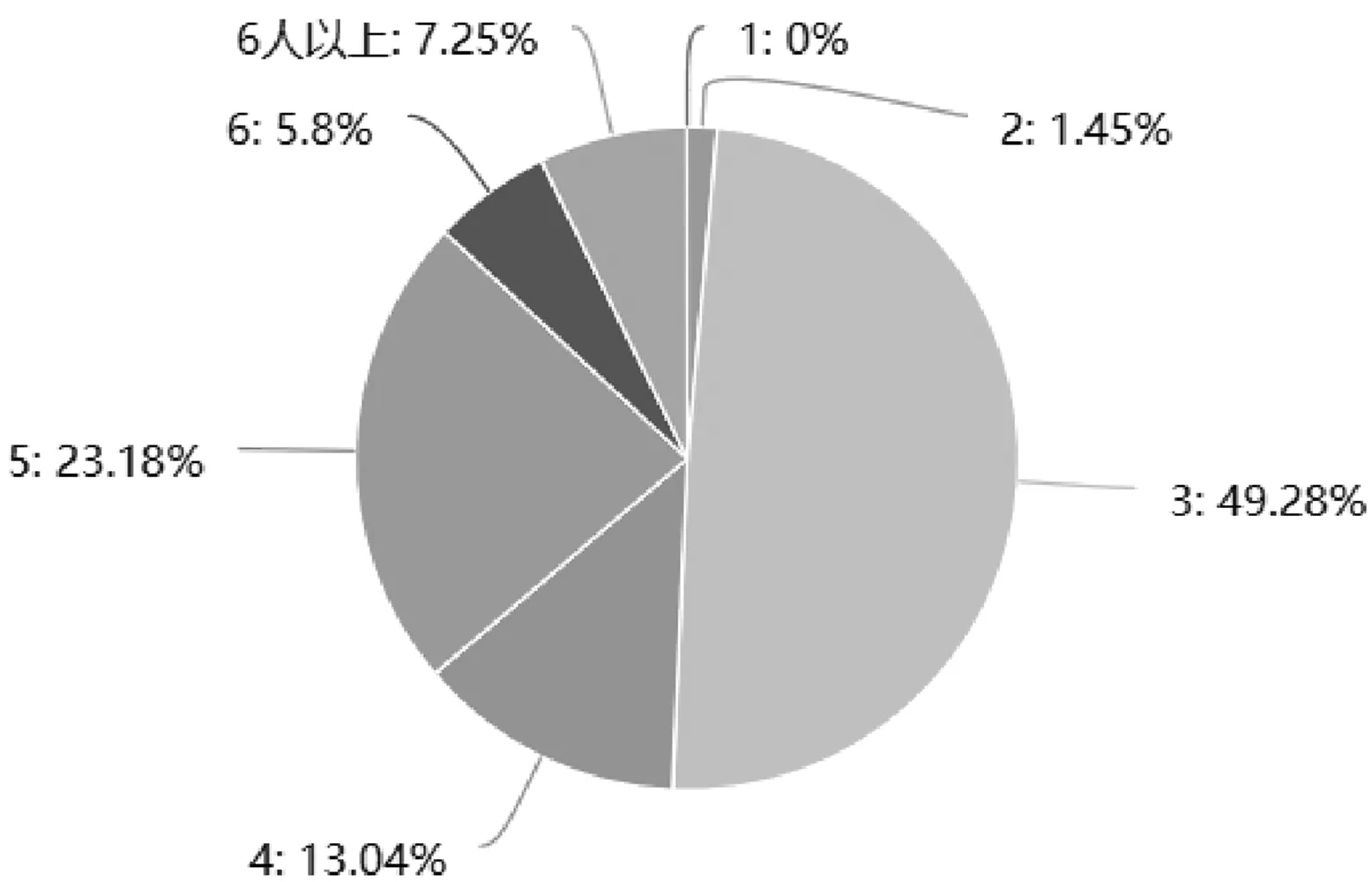

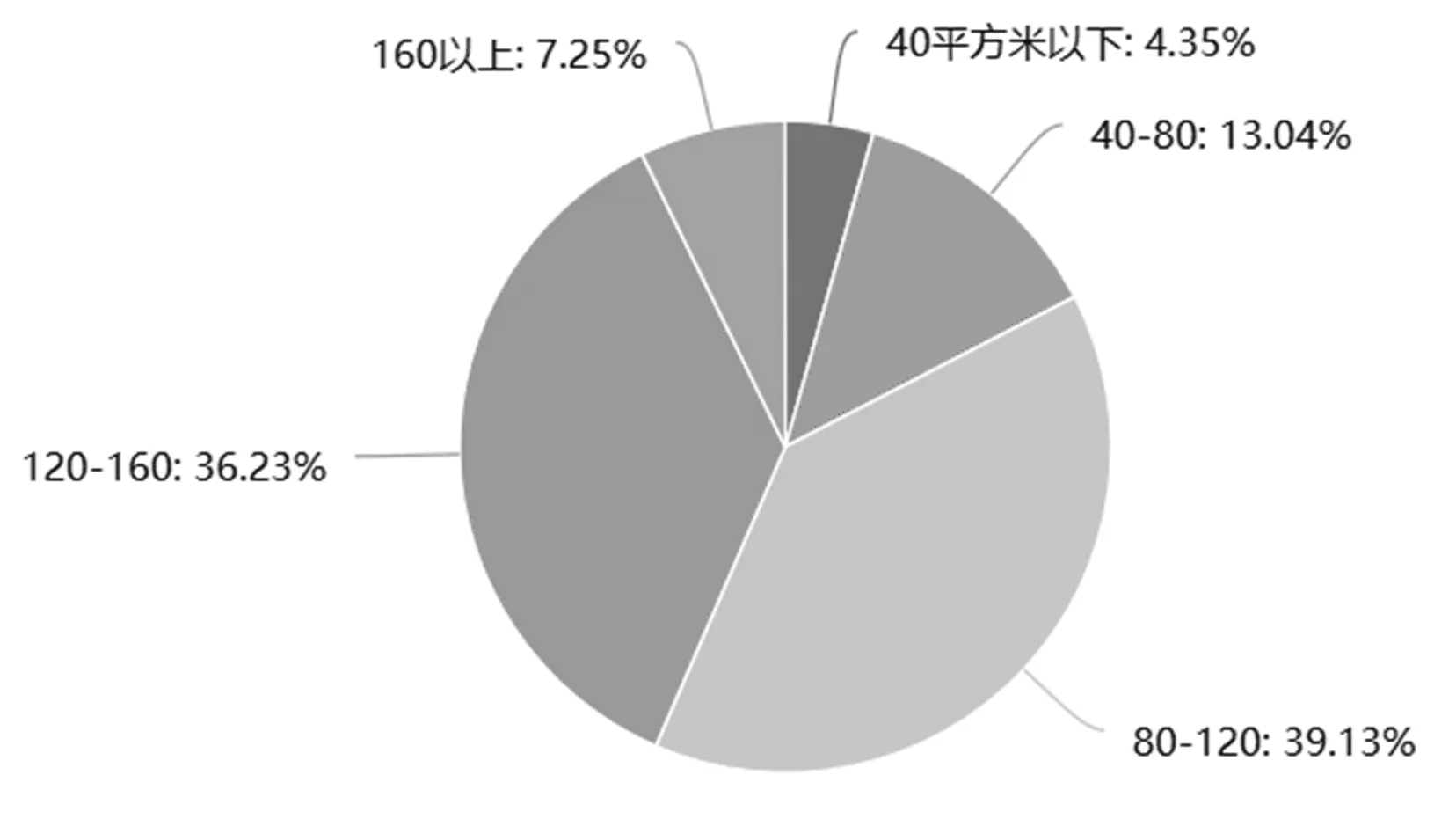

从本文研究的样本数据可以看出人们曾经的住宅面积较小,大多数小于100m2,如图1所示,且一户中居住人口较多,几乎没有1~2人单独居住的样本存在,如图2所示。而人们现在的住宅面积与以前相比大大增加,多为100 m2以上,如图3所示,且样本中不再有6人以上居住的家庭出现,而是有一定比例1~2人单独居住的存在,如图4所示。

图1 以前住宅面积

图2 以前住宅内居住人口

图3 现在住宅面积

图4 现在住宅内居住人口

无论是70年来住宅面积标准规范的变化,还是身边人们亲身的换房经历,都反映出相同的人均居住面积增加的变化趋势,这是社会发展、人民生活质量提高的必然变化,也是民生建设方面取得的重大成就[4,5]。

1.2 居住户型的变迁

新中国成立以来,我国的住宅大致经历了从计划分配到商品房市场化,从小平房、筒子楼、老砖楼,到高层住宅、花园洋房的变化。

“50年代盖草房,60年代建瓦房,70年代加走廊,80年代砌楼房”,这句顺口溜便直观地体现了房型的变化。新中国成立70年来,户型从单一变得多元,房型从紧凑安排变得疏密有致;从最初的人畜杂住到人拥有单独的居住环境,卫生安全方面得到了保障;从仅仅满足最基本生活需要的卧室、几家几户共用卫生间、厨房,到每户除了拥有自己独立的卫浴空间、厨房外,还具备书房、起居室乃至花园、运动室等更加多元的空间,人们的私人空间需求、精神文化的空间需求都进一步得到了满足。

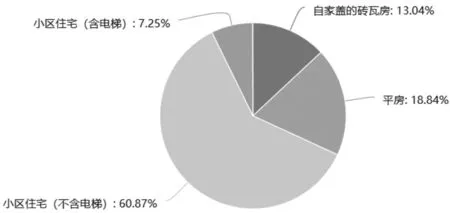

从样本数据可以看出,以前的住宅类型多是自家盖的砖瓦房,平房或是无电梯的小区,如图5所示。现在住自家盖的砖瓦房或平房的人已经很少了,大多数人的住房为小区住宅,人们的居住环境很大程度上得以改善。且含有电梯的住宅数量大大增加,如图6所示,这也是对老弱病残等弱势群体的关注的提高,让弱势群体在日常居住环境中更加便利,是社会保障体系不断完善的侧面体现,也直接反映了民生水平的提高[6]。

图5 以前的住宅类型

图6 现在的住宅类型

2 住房制度变革

住宅制度与人民的居住条件息息相关,新中国成立70年来,住宅始终是党和国家高度关注的民生工程,党带领人民对美好住房生活的追求从未止步。住房制度改革是经济体制改革的重要内容,是保障人民群众住有所居的制度性改革。

新中国成立伊始,社会面临严重的住房短缺的问题,一方面国家通过没收反动旧势力的房产,统筹利用现有住房资源,满足人民群众最基本的住房需求;另一方面国家采取公私合营、赎买等一系列创新举措,对私有住房进行社会主义改造,形成国家为主导的公有房,逐步建立社会主义住房制度。从1949年至1978年,住房作为国家福利体系的一部分,城镇居民住房基本都是由政府或单位解决,公有房为主体,私有住房只有很少量的存在。1954年首家房地产企业成立,但房地产尚未引起全社会的关注。

改革开放以后,国家逐步实行有计划的商品住房机制,社会上“住房是福利”的传统观念逐渐被改变,全社会逐步形成了住房是商品的基本共识。这一时期,国家对住房制度逐步进行市场化改革,探索建立新的住房保障体系,其中有五个方面,分别是公有住房出售试点,进行提租补贴,在全国范围内进行住房改革,全面推进住房市场化,探索建立新的住房保障机制。1980年中国首个商品房小区建立,房子成为商品,房地产也成为了一种行业。1989年,北京首个现代化住宅区迎来了首批居民,人们住进了非福利分房的现代化住宅区,这是住宅改革的一大重大成就。

1989年,住房福利宣告结束,住房分配货币化实行,住宅逐步走向市场化,房地产业成为国民经济的重要支柱产业。但是在当时大环境的多种因素共同作用下,出现了“炒房热”,商品房价格迅速上涨,国家通过一系列手段调控房价,2010年前后,北京等部分房价过高的城市开始实行限购。与此同时,保障性住房建设加快,国家以补贴等形式解决城市低收入群体的住房问题。

70年住宅制度的改革,表现出的是从国家提供福利性住房到住房商品化,再通过结合国家宏观调控等措施让商品化的房地产发展的同时,住房保障体系也得以逐步完善。这一系列的举措都坚持了以人民为中心,将市场与政府协调相结合,使住宅得以更好地发展,人民能达到住有所居的基本心愿。

3 城乡地域差异

住宅的变化还显著体现在住宅区位的选择上(图9、图10),而住宅区位的选择也直接影响人们的生活质量。

从图7和图8可以看出,越来越多人的居所从农村转向了城市。新中国成立初期大多数人居住在农村,住在城市的只是小部分群体。改革开放以来,人们的思想越来越开放,为了追求更多机遇、更好的发展而选择进城务工。许多进城务工人员最初也许只能住在单位集体宿舍或是租房,但随着自身财富的积累和社会保障体系的完善,进城务工人员也渐渐能在城市中买属于自己的住宅。因此住宅在地域上显示出由农村向城市(尤其是省会、直辖市等城市)发展的趋势。这是人们生活质量提高的表现,尽管这在一定程度上也反映出了住宅在城乡之间发展不平衡的问题,但值得欣慰的是,近年来,有更多的人选择回到农村等基层参与建设,农村中的住房也更加干净卫生,住宅的形式也渐渐多样,农村人民的居住水平也逐年显示出提升的态势。

图7 曾经居住地的级别

图8 现在居住地的级别

住宅区域的不同不仅体现在城乡之间,还体现在地域之间。不同地区都有自己的文化底蕴,也有自己传统的民族住宅,各地的气候条件、文化背景的差异也自然而然地决定了各地的住宅不应该是千篇一律的。“千城一面”不是整洁有序,而是个性的消失。新中国成立70年以来,住宅设计在区域差异方面的关注程度逐渐加大,如今住宅的设计不仅对当地的气候条件有所考量,而且也不断增加对地域社会文化等背景的考虑程度,让住宅在满足人们的生活需求的同时,也能彰显地域特色。展示城市性格是将来的住宅发展中要继续考虑的问题。让人民在基本的居住需求得以保障的同时,能够全面认识自己居住地的自然条件、社会文化背景,是美好生活更高层次的要求,是住宅改革在民生建设方面更深一步的发展。

4 结束语

新中国成立70年以来,住宅经历了巨大的变化,这些变化既体现在技术规范的改变、住宅制度的改革上,也体现在区域差异的变化上,更集中反映在人民——住宅使用主体的居住体验的提升上。住宅各方面的变化,归根结底是党和国家为了给人民提供更好的生活发展环境、为了提高人民的幸福感而做出的努力。住宅的发展史是新中国成立70年以来民生建设发展的一个缩影,其硬件设施、分配方式不断更进的过程也体现了社会保障体系的不断完善。住房的每一步发展都围绕“人”展开,相信在未来,住房不断发展的过程中也会牢牢把握以人为本的核心,切实解决人民的居住问题。以住宅之隅,可以窥得新中国成立70年来民生的发展。住宅在变化,民生在建设,尽管住房体系还并非完美无缺,但在党和国家的带领之下,人民的居住水平有了保障,中国人民正向着美好生活不断前行。