醉里挑灯看砚,梦回吹角连营

——绿玉宋洮河二十八方鉴赏

2020-06-15李守亮北京

◆李守亮(北京)

摘要:方寸之间的古砚,是中华历史与文化的见证者和承载者。洮河砚曾在北宋盛极一时,又陡然销声匿迹,只留下四大名砚之一的美誉。宋代洮河砚千百年来都是稀世珍宝,世人只闻其名,难见其形。近年来,宋代洮河砚偶有现身,多散落在民间。物无聚而不散,惟著之文字,则物虽散而仍聚。本文精选二十八方宋代洮河绿石砚,进行鉴赏和分享。

关键词:洮河砚 王韶 宋夏战争宋金战争

一、引言

赏一方砚,读一段史。

方寸之间的古砚,是中华历史与文化的见证者和承载者。洮河砚曾在北宋盛极一时,又陡然销声匿迹,只留下四大名砚之一的美誉。宋代洮河砚千百年来都是稀世珍宝,世人只闻其名,难见其形。已知馆藏品,仅见天津博物馆藏有一方郑孝胥铭北宋抄手。近年来,宋代洮河砚偶有现身,但多散落在民间。物聚物散,世事难料。物无聚而不散,惟著之文字,则物虽散而仍聚。本文精选二十八方宋代洮河绿石砚,进行鉴赏和分享,并按砚的时代和造型风格分类如下。

二、唐五代风格

洮河砚产地为今甘肃省甘南藏族自治州卓尼县洮砚乡,唐代此处属陇右道洮州管辖。《山海经·西次四经》记载:“(鸟鼠同穴山)西南三百六十里,曰崦嵫之山……其阳多龟,其阴多玉。苕水出焉,而西流注于海,其中多砥砺。”崦嵫山,一说为西倾山,一说为齐寿山。北宋庆历四年(1044),欧阳修主持编写的《新唐书·地理志》载陇右道所辖的十九州二府六十县,岁贡有“金屑、砺石、鸟兽、革角”,记录该地区在唐代进贡一种优质的砺石。

新见唐代和五代风格的洮河砚有六方。前三方为箕形砚:共同特点是砚额突出,呈多边几何形,这种风格多被断代为唐或五代。

1.唐风格箕形一

第一方,砚额减地平雕出边框,内部留白,砚堂顶部和左右勒出折线,砚尾弧度较大,呈斧钺状。砚首着地,出两只梯形足。

2.唐风格箕形二

第二方,砚额减地平钑雕卷草纹,砚堂左右勒折线,顶不折痕,呈缓坡状平滑过渡,砚尾弧度较平直。砚首着地,出两只梯形足。

3.唐风格箕形三

第三方,砚额雕海石榴纹,砚堂顶部和左右折线,砚首着地,砚尾平,并向斜后出一面墙足。

4.唐风格莲瓣写经砚

此砚为莲瓣写经砚,《端溪砚谱》有砚式“曰莲”。砚身锐如一瓣莲花,砚尾平,向下出一墙足。砚两侧向前展开,在砚首处合并形成一个尖角,砚堂边缘极薄如纸。

米芾《砚史》记唐代有甚薄的莲叶砚:“唐墓中间有得如莲叶,中凹,两足,如凤池之制,甚薄,足或如枣也。”北宋何蘧《春渚纪闻·记研》记端石莲叶研:“余过嘉禾王悟静处士,坐间有客怀出莲叶研,端石也。青紫色,有二碧跟,活润可爱。形制甚精妙,正如芳莲脱叶状。其薄如五六重纸,大如掌。磨之索索有声,而墨光可鉴也。其人甚惜,不可得,特记其精制。喻研工,终不能为也。”可见唐宋均有这种甚薄形质的莲瓣和莲叶砚。北宋苏易简《文房四谱》描述:“盖今制之令薄者,常观之,见令一夫捧持,匠方琢之。或内于稻谷中,出其半而理之,其錾如粗针许。制毕,有如表纸厚薄者”或指此类。端、歙、洮河材质均见莲瓣写经砚,或许极其精良的砚石才做这种砚式。《新见唐宋砚图说》中有同款歙砚,该书断为唐代。

5.唐风格宝莲头砚

此砚为宝莲头砚,《歙州砚谱》记“莲叶样”,《端溪砚谱》有砚式“曰荷叶”。砚面前低后高呈倾斜状,砚堂与砚池由砚岗分成两部分,两只锥形足。唐代盛行佛教,而莲花与佛教有极深的渊源,有佛的地方就有莲花。唐张瀛《赠琴棋僧歌》:“我尝听师说一法,波上莲花水中月。”花开见佛性,以莲为砚,口吐莲花,妙语连珠。唐代多见宝莲头制式的陶砚。

6.五代风格钟形池砚

此砚的砚池和砚堂连为一体,呈钟形或箕形,顶和左右不作折痕,前深后浅呈坡状。砚堂绿水荡漾,波光粼粼,砚池石纹犹如旋涡,所谓“绿漪石”是也。砚面前窄后宽,上方两角素平线刻葡萄纹,下方两角线刻萱草纹,并随砚身和砚堂勾出边线。砚首着地,从砚侧尾部出两梯形足。此砚虽有五代之形,但线条非常流畅,更有大宋之风,实为宋砚。

葡萄纹虽为唐宋常见纹饰,但在宋砚上还是较少出现。洮河石来自西北,葡萄纹或带有一定的西域特色。

以上这六方洮河砚在形制上虽为唐和五代风格,但笔者认为其实质仍是宋砚。一方面,三方箕形砚虽有雕饰,但整体素雅,其纹饰与宋《营造法式》石作制度华文制度(第一品海石榴华,第四品惠草)相符合,是宋代常见纹饰。北宋理学家周敦颐的《爱莲说》把莲比作君子:“出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩。”理学思想在两宋影响至深至巨,莲瓣写经砚和宝莲头砚是唐宋砚中的经典,宋砚见于多种材质,造型更为精良。一方面,从已知的历史文献和考古考证,尚没有严谨证据支持唐代洮河砚的说法。

三、宋代风格

洮河石的产地河湟地区,是古丝绸之路的必经之地,唐代原属陇右道,自安史之乱(755-763)至熙河开边(1075),河湟归吐蕃管辖。这期间,吐蕃分崩离析,内乱接连不断。但在唃厮啰(997-1065)统治时期有所改善。宋仁宗天圣十年(1032)唃厮啰迁都青唐,在青唐设立国际贸易市场,并在宋边境设置茶马互市,商业贸易频繁。西域各国的贡使和商人不远万里,绕道河湟,直趋宋都汴京。

北宋仁宗景祐五年(1038),党项藩属李元昊脱宋自称皇帝,建国大夏。宋朝出兵兴师问罪。庆历四年(1044),双方停战达成庆历和议。王韶,是北宋时期的重要历史人物。嘉佑六年(1061)王韶游历陕西,采访西北边境的风土民情,为后来上《平戎策》和熙河开边埋下伏笔。

嘉祐八年(1063),蔡襄得到瑞卿老友赠送的一方洮河砚,因之写下著名的《洮河石研铭》,称赞洮河砚:“甚可爱,兼能下墨,隔宿洗之亦不留墨痕。其肌理细腻瑩润,不在端溪中洞石下。”描述此砚“色微白,有红丝”,并疑其“俗传为红丝研者殆是邪?”蔡襄笔下的洮河砚,或为红绿洮,即红洮石和绿洮石的混杂部分,似有红丝之象。

《洮河石研铭》是最早记述洮河砚的文献,其创作时间与王韶客游陕西的时间高度吻合。值得深思的是,蔡襄、欧阳修和唐询是同年进士,三人都有砚书存世,但三人的砚著均未提及洮河砚。这是为什么?

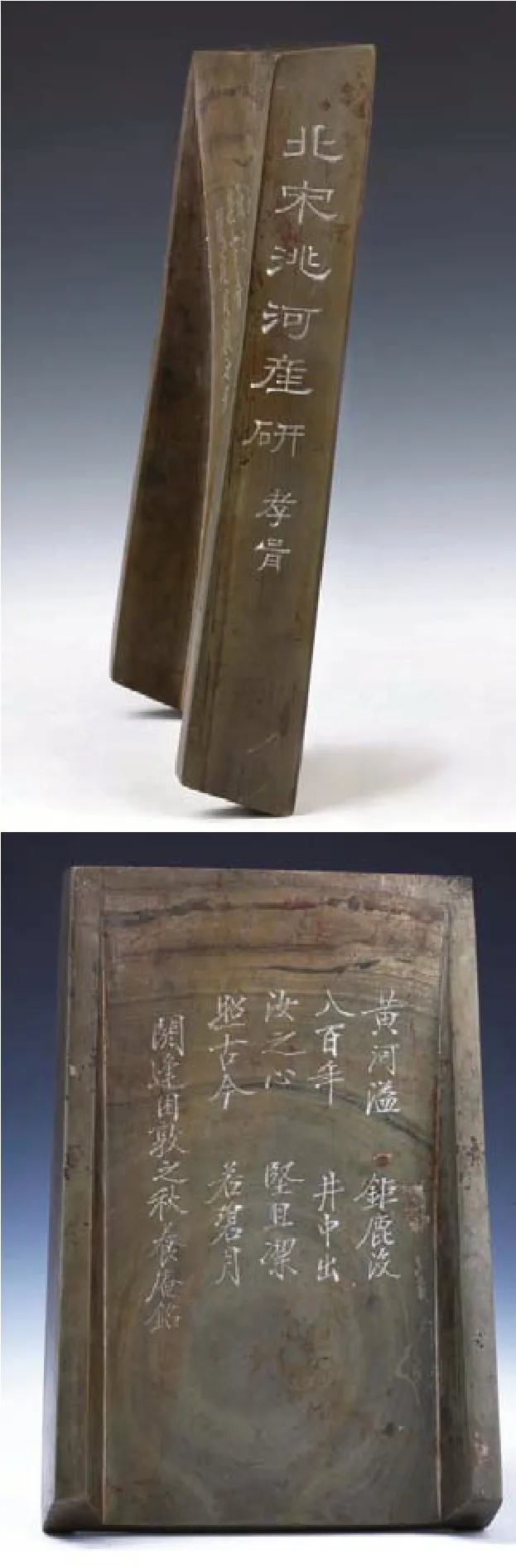

7.天津博物馆藏北宋抄手洮河砚

北宋熙宁元年(1068),王韶上《平戎策》提出收复河、湟等地,宋神宗采纳。熙宁四年(1071),在宰相王安石的支持下,王韶主持熙河开边,并于熙宁六年(1073)九月,先后收复宕、叠、洮、岷、河、临(熙)六州,开启了洮河石规模化开采和制砚的序幕。

记述洮河砚始于宋的古代文献,依次见于北宋米芾《砚史》,金代元好问《赋泽人郭唐臣所藏山谷洮石砚》,清吕留良的《天盖楼砚述》、姚际恒的《好古堂书画记》和清代谢慎的《谢氏研考》。米芾《砚史》记:“自朝廷开熙河,始为中国有。”元好问《赋泽人郭唐臣所藏山谷洮石砚》:“王将军为国开临洮,有司岁馈,可会者,六百钜万,其于中国得用者,此砚材也。”清吕留良《天盖楼砚述》:“临洮石其色绿……此石宋时有之,以后不多见矣。”姚际恒的《好古堂书画记》:“洮河石出于宋,在陕西临洮府。”清代谢慎的《谢氏研考》:“洮河砚为宋砚。”

抄手砚,是宋砚的代表砚式,其显著特征是砚背沿砚池和砚堂挖空呈斜坡状,砚首和砚侧三面着地,减轻砚重量的同时便于单手持砚。在宋代,砚石的方正大料,优先制作中规中矩的抄手砚式。米芾《砚史》称:“土人尤重端样,以平直斗样为贵。得美石无瑕,必先作此样”。天津博物馆藏郑孝胥款北宋抄手砚一枚,石质和做工精良,体型硕大,当之无愧为宋代洮河砚的馆藏标准器。

8.单池抄手一

抄手砚根据砚池和砚堂的不同又分成多个小类,每个小类都有自己的名称:玉堂、太史、东坡、都堂、铭雀、舍人、内相等。一般的抄手砚,砚堂与砚池是一个相连的斜坡,称为淌池式。最初砚式,砚堂和砚池不分,同在一个斜面。后来,砚尾部留出一个平面做砚堂,平缓向砚池落下。再后来的砚式,平面向前扩展,留出更大的研墨空间,砚堂向砚池下落的角度逐渐变陡。最后,演化为砚堂平整,至砚池处转直角下陷深凹。这种变化更清楚地区分了砚堂和砚池的功能。

9.单池抄手二

宋诗有“洮砚贵如何,黄标带绿波”之句。一般说来,石料夹杂的膘层越厚,石质肌理就越细嫩,这是一方带青花的黄膘绿砚。

10.单池抄手三

洮河石以石质坚润、色泽碧绿、纹路优美而著称,被誉为“绿漪石”“鸭头绿”,晁无咎有诗:“洮河石贵双照壁,汉水鸭头无此色。”新见的宋代洮河绿石砚,从石品上约分三类:第一类是较纯净的绿石,呈翠绿色;第二类是含有黑色层的翠绿石,砚斜面水波荡漾;第三类砚石绿中泛蓝,有黑色层,如青花石品。该单池抄手为第三类,绿如蓝,有青花。

下墨和发墨,本是一对矛盾体。石质太粗,下墨快但墨的颗粒大还费笔。石质太细滑,虽不费笔但拒墨,研半天不下墨。只有既下墨又发墨,才是优秀砚石具有的品质。下墨和发墨恰到好处的砚石,被称为砚中神品。

洮河砚,如同青花子石砚一样具有这种优秀的品质。其砚石呈一层层的交叠状,每层层叠中的微物质软中带硬,刚柔相济,把下墨和发墨控制得恰到好处。缓缓几圈,即墨随笔转,泛墨如油。

11.双池抄手

《砚笺》称此砚式为双履砚。砚堂和砚池连为一体呈斜坡状,两个砚池,一池研朱,一池研墨。蔡襄《文房四说》记:“唐彦猷作红丝石砚,自第为天下第一,黜端岩而下之。论者深爱端岩,莫肯从其说。予尝求其所以胜之理,曰:墨,黑物也,施于紫石则昧暧不明,在黄红自现其色。”所谓“近朱者赤,近墨者黑”,若红丝砚研朱,同样也会混沌为一体。而洮河砚坚贞细润,不留宿墨,并且墨黑、赤红和翠绿色泽分明,也是文房一乐。

12.如意池抄手

此砚端庄俊秀,让人看到眼前一亮。端、歙、澄泥砚及地方优质砚石均见此类砚式,王安石有诗云:“玉堂新样世争传”,笔者疑其为宋代的一种玉堂砚式,另文考证。

13鹰砚

《飞鸿堂砚谱》拓有一方南宋淳熙二年款的鹰砚,砚面与此砚相同。此鹰雕刻苍劲有力,振翅欲飞,饱满而生动。砚身平薄不出足,从砚背中上部逐次消减至砚尾呈拱形,重量减轻并便于手持,与抄手异曲同工。

古典文学和诗歌常用鹰来比喻非凡的心志、博大的胸襟和无畏的气概。苍鹰、鲲鹏因此常出现在毛泽东诗词里:“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由”“鲲鹏展翅九万里,翻动扶摇羊角……”鹰砚,意寓读书人鹏程万里、前程无量。砚池作新月形,月池在宋砚中经常出现,则意寓月中折桂。

14.城池砚

此砚见于萧高洪著《新见唐宋砚图说》,砚堂呈长方形,前窄后宽。砚池向上引流开一渠环绕在砚堂四周,高似孙《砚笺》称此砚式为“方池砚”。砚面奇妙的石纹如同达摩面壁。达摩祖师在少林寺面壁十年,在石壁上留下坐禅的画像,最后终于领悟了佛法真谛。不禁让人想起孙中山先生的一副自勉联:“愿乘风破万里浪,甘面壁读十年书。”

15.四象砚

青龙、白虎、朱雀和玄武称为四象,分别代表东、西、南、北四个方向。又与五行对应,青龙为木,白虎为金,朱雀为火,玄武为水,称为“四大神兽”。此砚造型罕见,砚堂呈菱形,砚池锋利如枪似剑。熙河开边之后,苏东波、黄庭坚等文豪对洮河砚大为赞赏,留下许多脍炙人口的诗篇。洮石在唐代作为砥砺贡品,宋诗描述洮河砚有“洮砺发剑虹贯日”“洮河之石利剑矛,磨刀日解十二牛”“洮州绿石堪为砺,聊与衰翁淬笔锋”之句。

宋朝出现许多儒将,此砚从某种意义上或反映出宋代文人以笔为刀剑、以砚为砥砺的一种精神意愿。黄庭坚有诗为证:“久闻岷石鸭头绿,可磨桂溪龙文刀。莫嫌文吏不知武,要试饱霜秋兔毫。”

16.圆柱脚风字形

吴兰修《端溪砚史》:“砚以方正为贵,浑朴为佳。《宋谱》《米史》所载,多不得其形制,今所行者,惟风字、月样、钟样、琴样、书样、壶样、圭样、璧样、双环、八棱、松皮、竹节、荷叶、桐叶、蕉叶、秋叶(瘦而长者,石工名秋叶)等样,皆就石体为之,终不如方砚浑朴可爱也。”

从广义特征上,箕形、凤池、凤足、钟形、斧形、葫芦形等砚都可归为“风字形”大类。其共同特点:前窄后宽,前倾后斜,整体呈风或凤字。大多砚首着地,一端以足支撑,足有柱形、梯形、锥形、乳钉、垂裙、墙足和平底。箕形砚的堂池不分,而部分风字砚的堂池分开。

17.垂裙风字形

南宋叶樾《端溪砚谱》记“垂裙风字”砚式,宋砚经典砚式之一。

18.斧形风字砚

宋砚经典砚式之一。

19.葫芦形砚

葫芦,谐音福禄,宋砚经典砚式之一。

20.浮雕龙纹箕形砚

宋砚中,有一类箕形砚在砚池中剔地起突高浮雕出一瑞兽:或龙、或鱼、或龟、或牛。本砚池中雕一游龙,昂首舞爪,活灵活现。龙的身躯饱满而健硕,充满张力。宋代天子和士大夫共治天下,宋代的龙不强调神的一面,身形通常较短,显得雄壮有力,更像一只兽。

21.浮雕独角兽箕形砚

22.西周方壶砚

23.福禄寿砚

21.浮雕独角兽箕形砚

此砚则在砚池中高浮雕一独角瑞兽:平卧,肥臀矮足,曲尾向上平贴于背,憨态可掬。两眼炯炯,呼之欲出。

四、随形砚

洮河石来之不易,每块砚石都付出了战争和生命的代价。又因洮河砚石开采艰难,路途遥远,一度供不应求,有“洮砚一方,千金难易”之说。《洞天清录》称其“在大河之底,非人力所为,得之为无价之宝”。因此,洮河石即便是小料也不浪费,精雕细琢成随形砚。每一方洮河砚都是精品,有些随形砚匠心独运,不乏神来之笔。

22.西周方壶砚

米芾在《砚史》中说:“器以用为功,玉不为鼎,陶不为柱。文锦之美,方暑则不先于表出之绤。楮叶虽工,而无补于宋人之用,夫如是,则石理发墨为上,色次之,形制工拙,又其次,文藻缘饰,虽天然,失砚之用。”砚是实用文具,以实用好用为上,过度雕饰反而喧宾夺主。《砚林拾遗》说:“镂琢有星宿、海珊瑚岛、龙虎风云、赤云捧日、三台独柱、人物山水等名状。愈工愈俗,是为石灾。”

如果一方砚,即赏心悦目,又实用好用。这样的砚,不仅是文具,更是案头的清赏雅玩,一定成为文人的至爱。宋砚受有宋一代文人的审美影响,与宋代绘画、瓷器气脉相通,达到了极高的艺术水平。宋砚与周鼎齐名,是宋代艺术和宋代美学的一个缩影。

《歙州砚谱》砚式有“宝瓶样”。此砚砚形仿西周方壶,线条之流畅、造型之浑朴令人过目难忘。砚池旋转荡漾的涟漪,砚尾静若处子的玉兔,砚身青铜斑驳的锈色,苍苍古意尤为动人。不禁让人想起两句宋诗:“翰林所宝此两物,笑视金玉如浮云。”“何时登堂相抚玩,古雅之意与君分。”

23.福禄寿砚

此砚用纯净的洮河绿石雕琢而成,砚石如玉似缎,温润如谦谦君子。整体呈插屏状,砚堂砚池合为一体形如圆盘,砚堂下方外侧减地平钑雕福山、仙鹿和云气。鹿与禄字谐音,千年为苍鹿,两千年为玄鹿,因此鹿也是长寿仙兽。圆形砚堂可会意为寿海,因此,整体纹饰可理解为“福山、寿海、仙鹿”,意寓“福禄寿”。西周方壶砚和福禄寿砚,砚尾平雕的画面层次感很强,不逊于浅浮雕和薄意工。

24.散花飞天砚

24.散花飞天砚

民国徐珂《清稗类钞》记:“宋时所琢洮河石砚,类皆镂刻人物。张叔未尝于平湖得一宋制者,亦然……盖西方之人,琢手如是,与歙、粤之石工逈异也。”

这是一方石料较小的随形砚,石色翠绿而纯净,衬手而润。在砚石的核心区域就其形雕出一个凤池砚式,在其右侧平雕一散花飞天。散花飞天束发髻,戴珠冠,项饰璎珞,臂饰宝钏,面容丰满,眉清而目秀。飞天一手捧花盘,一手持含苞的荷莲,衣裙飘逸,长带飞舞。在飞天周围,彩云飞旋,天花乱坠。

25.只履池雁形砚

随形砚,皆属于小料或边角料。砚石小而薄,形状不规则,多平底不出足,砚面多加以纹饰。随形砚多通过雕工和精巧的构思取胜,以艺术价值弥补砚石的缺陷。从背面看,这就是一块下脚料。翻回正面一看,这砚就活了,点睛之笔就是其中的“雁”。

我将此砚命名“只履·雁”。禅宗达摩的故事渊源流传:梁武问答、一苇渡江、面壁九年、断臂立雪、只履西归。只履砚是《砚笺》古雅砚式四十二式之一。只履,可理解为读书人的修行和感悟吧,读书本是一种修行。雁者,砚也。鸿雁是“千里传书”的灵禽,以其作为砚的造型,可谓巧妙而深情。读书人当立鸿鹄之志,面壁十年,耐心修行,不飞则已,一飞冲天,不鸣则已,一鸣惊人。

26.鹦鹉形砚

唐积《歙州砚谱》砚式中有“鹦鹉样”。金元好问有诗把洮河绿石比作鹦鹉:“旧闻鹦鹉曾化石,不数鸊鹈能莹刀。县官岁费六百万,才得此砚来临洮。”金马延登诗:“鹦鹉洲前抱石归,琢来犹自带清辉。芸窗尽日无人到,坐看元云吐翠微。”清朱彝尊诗:“东北之美珦玗琪,绿如陇右鹦鹉衣。”清吴镇诗:“初见洮水之洮石,鸲鹆斑点鹦鹉绿。”

同样,从背面看这是块不起眼的边角料。但砚工独具慧眼把它雕作绿鹦鹉,一下就有了诗情和画意。

27.元宝形砚

27.元宝形砚

《歙州砚谱》砚式有“银铤样”。这块料说方不方,说圆不圆,做不成抄手,也不够风字的尺寸。砚工匠心独具,随其形雕成一锭元宝,立刻身价倍增。宋代洮河砚石来之不易,无论大小料,无论传统砚式,还是随形砚,每方都堪称经典之作。

28.椭圆随形砚

本砚砚身随形,砚堂砚池呈玉堂样。此洮河砚与宋代庙前青歙砚做过下发墨的对比试验,宋洮下墨毫不逊色于宋歙,发墨更胜一筹,研磨细腻无声,发墨如油。

南宋绍兴元年(1131)正月,金军攻克洮州,同年腊月宋军再次收复,然后又失守。此后,宋金在熙河地区展开拉锯战,洮州得失无常。南宋隆兴元年(1163年),宋议放弃秦凤、熙河、永兴三路十三州,南宋彻底失去洮石产地的控制权。

五、结语

到南宋时,洮河砚已是罕见之物。赵希鹄在《洞天清录》中感叹:“耆旧相传,然目之所未睹。”长沙谷山石,因此一度成为洮河石的替代品。《洞天清录》记:“今或有绿石砚名为洮者,多是潻石之表,或长沙谷山石。潻石润而光,不发墨,堪作砥砺耳。”南宋陈槱《负暄野录》亦称:“洮石今亦绝少,歙之祁门有一种石,淡绿色而理细,土人以之为假洮石。”民国赵汝珍《古玩指南》:“洮石砚,出自湖南长沙,色绿,故又名绿石砚。虽细润但不发墨。”

宋代洮河石制砚,约始于北宋“庆历议和”至“王韶客游陕西”期间,盛于“熙河开边”,终于“靖康之变”。伴随着宋夏战争和宋金战争,绿玉宋洮河的制砚历史只有短短的七八十年。

醉里挑灯看砚,梦回吹角连营。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

一方洮河砚,半部北宋史。