生态之美审视下的话语分析

——生态语言学的一个理论框架

2020-06-12何爱晶

何爱晶

(广州大学 外国语学院,广东 广州 510006)

一、引言

笼统地说,生态语言学是运用同生态相关的各种资源进行的语言学研究,是一种“适用语言学(appliable linguistics)”。(1)黄国文:《从系统功能语言学到生态语言学》,《外语教学》2017年第5期。生态语言学旨在通过改变语言系统模式和语言使用方法,使得语言更适合于自然生态系统,并使语言系统与生态系统之间的关系更加和谐(2)黄国文:《生态语言学的兴起与发展》,《中国外语》2016年第1期。,从而处理好语言的保护和发展等等。自20世纪70年代问世以来,生态语言学研究经历了一些嬗变。目前,我国生态语言学的研究已从对国外生态语言学研究的引介、综述或述评扩展到对批评话语分析和生态话语分析等方面的研究。但就理论框架的建设而言,目前成果较少,已有研究多是运用系统语言学框架内的及物性、语气、情态等进行细化和扩展而形成的生态话语的分析模式,主要是“帮助定位语篇的生态和非生态因素”以指导生态保护型语篇的产出(3)何伟:《生态话语分析模式构建》,《中国外语》2017年第5期。,至于生态因素对语言的影响和塑造则尚未深入讨论。为此,本文拟以著名语言学家韩礼德(Michael Halliday)关于生态语言学研究应当主要针对语言应用和应当关注语言新意产生的观点(4)Halliday,M.A.K., ‘New ways of meaning:The challenge to applied linguistics’, Journal of Applied Linguistics,vol.6, no.7-36, 1990.,引进自然美(生态之美是自然美的一种形态)的美学思想,尝试为生态语言学研究提供一个理论框架,以推动生态语言学的理论建设。

二、生态语言学产生的外部环境与内部因素

(一)语言外部环境的影响

一般认为,“生态”(ecology)一词早在19世纪就已经出现,是由德国博物学家海克尔(E.Haeckel)提出的,该词通常指生物及其生活习性与环境之间的环环相扣的关系。生态系统作为一个整体,是有机无机的复合体所组成的物理态因子复合体,是地球表面自然界的一个基本单位。“生态”是在人类出现以前就已经存在,但到20世纪中期才引起人们高度关注,联合国为此召开了环境大会。因为进入20世纪以来,世界发生了新的变化,在“农业文明-工业文明-信息文明”的变换发展过程中,科技成为了第一生产力。西方发达资本主义国家借助科学技术在社会领域、生产领域取得了巨大的成功,科技领域的信息化获得深入而广泛的应用,改变了传统的经济增长方式,也影响着人们的生活方式与消费观念。同时,这一划时代的转型也带来了极大的负面影响。首先,资本主义生产方式对自然资源的掠夺性开发和利用,造成全球范围的资源短缺甚至面临耗竭,并造成空气、水、土壤等的严重污染,引发了全面的生态危机,生态社会主义学者将此称之为“物质变换的裂缝”。(5)[美]约翰·贝拉米·福斯特:《生态危机与资本体主义》,耿建新译,上海:上海译文出版社,2006年,第3-4页。其次,为了谋求资本无休止的增值,资本家会尽快把产品交换出去,从而形成了一个无限循环的“生产-消费”模式,这一模式最终把资本主义异化生产带来的经济危机转嫁给了消费者,让消费也变得“异化”,从而引发生态危机。而生态危机对语言运用的负面影响则主要表现为语言运用的异化。

例如,在广告语中为鼓动父母把孩子送去补习班而把学生分为“学霸”“学渣”;为鼓动人们尽快消费而使用极富煽动性的语言“抢!抢!抢!”,如“快来抢红包”“除夕火车票1月17日开始抢之类”;为了吸引眼球采用贬损人格的说法,如“屌丝”“蛋疼”之类。这些表达有些为了吸引眼球为求轰动,不知所云(如“糊娱说娱有料”);有些表达比较粗俗,而且缺乏与人为善的态度,如 “一口黄脓痰,就像小子弹。你若随地吐,就是害人命” “拉屎不冲,男(女)友不忠”;还有些表达则是为了吸引人而用暧昧的低级趣味广告词语,如“三千爱妃,任你宠幸”等等。

根据韩礼德的观点,语言运用可以根据环境而选择、调动、使用意义潜势,以形成新意义,使语言不仅能反映现实,并且能积极创造现实,从而可以创造新说法(new ways of meaning)。(6)Halliday,M.A.K., ‘New ways of meaning:The challenge to applied linguistics’, Journal of Applied Linguistics’,vol.6, no. 9, 1990.所谓“创造新说法”,就是要创造积极的表达,而非如前面的广告语那样的消极的“新说法”。生态语言学的根本目的就是要指导、鼓励、促进语言对生态环境及在环境中人的生活给予积极的表征;反过来就是要避免和拒斥消极甚至不良的表征。如果说生态文明建设是现代型社会的一项必须的建设任务,那么生态文明建设的高度就标志着人类生态意识——意识到应使生态环境回归到本真——的高度。在这个意义上说,在生态文明时代出现的生态语言学,其历史使命就是要让生态意识得以在语言表达中得以体现。

(二)语言学科自身的发展

在讨论了生态语言学产生的外部环境因素之后,本节将讨论生态语言学形成和发展的语言学科内在依据。20世纪是语言学兴旺发达的世纪。除了上文提到的生态环境的变化给语言运用提供了新的物理-心理环境外,20世纪以来语言学科自身的发展,以及相关学科如:系统科学、认知科学、环境科学、心理学、哲学、脑科学、人类学等的研究成果,成为语言学研究的新动力。

20世纪初,索绪尔(Saussure)提出语言是结构性的和系统性的,区分了语言和言语。语言学只是研究语言本体,排除任何非语言的因素,语言学只研究共时的语言系统。此外,索绪尔还提出诸如能指和所指的区分、句段关系和联想关系的区分等语言学思想(7)Saussure, F, de., Course in General Linguistics,Translated by Roy Harris, Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001.;继索绪尔之后,在欧美等地语言学作为独立学科受到学者们的重视,并受其他人文学科和自然科学研究成果的影响,陆续出现了不同的语言学流派或语言学研究范式,形成了一些语言学分支学科。语言学研究逐步突破了索绪尔所倡导的不研究非语言因素的范畴,全方位地涉及语言运用主客体多种因素及环境。

对于这些语言学流派和研究范式,如果仅从语言分析的角度来看,而不考虑其学术渊源、哲学思想、心理学基础等,大体可分为两类:一是通过提取语言表层结构自身可视(可听)因素来分析语言运用的知识框架;二是通过关注语言运用主体的认知心理因素来分析语言运用的知识框架。然而,有一些语言研究应用的既不是第一类,也不是第二类,本文将其列为第三类知识框架。这类知识框架不直接涉及语言结构体(struct)正误有关的知识,而是同语言运用主体的审美意识有关——生态语言学正是隶属于第三类知识框架的语言学。为了将问题说得更清楚,在此先对前面两类的语言学理论进行简要的回顾。

第一类除了传统的结构主义之外,还有流行于20世纪20至50年代的美国描写语言学派和兴起于60年代至今还蓬勃发展的系统功能语言学。

美国描写语言学是欧美结构主义语言学派的一种形式,它强调对语言事实作客观的共时描写,反对运用非语言因素进行分析,特别是心理因素。分析的方法是把话语材料进行切分,直至最小的语言单位音位,从而形成了音位学平面、形态学平面、句法学平面。这些平面构成了描写语言的基本框架;在分析时根据语言单位的分布特征区分“位”(-emic,即语言中某种共性成分)和“素”(-etic,即语言中某种个性成分),用替换的方法来进行鉴别,看看它们在这样的“分布”中是否可以成立。他们重视结构的层次,由此发展出直接成分分析法,把句子按层次区分出直接组成部分。(8)Bloomfield, L.,Language,New York: Henry Holt, 1933.换句话说,这一切分析都是在语言的表面可视(可听)的语句形式中进行的,都涉及运用语言所需的知识内容。

而酝酿于20世纪60年代、成熟于80年代并至今蓬勃发展的系统功能语言学,既重视对语言自身规则的研究,更重视语言在交际中的应用研究。系统功能语言学认为语言有三个元功能,即概念元功能、人际元功能、语篇元功能。(9)Halliday, M.A.K.,An Introduction to Functional Grammar,London: Edward Arnold, 1985.这些功能都可归入为可视(可听)的语言范畴。

至于第二类则主要涉及转换生成语法和认知语言学两种理论,它们都是借用语言运用者的主体因素——如认知心理因素——来构成分析语言运用的知识框架。

转换生成语言学所说的语法,是大脑里先天的同语言运用知识相关的特定心理状态,反映的是人的先天语言能力,是“普遍语法”,而不是人们一般所理解的语法教科书上说的“语法”。它的研究对象是内在性的语言,而不是语言学家所研究的外表化的语言表征。由于普遍语法是内在于心智的语言机能,因此,对语言的研究也就是对心智的研究。这就表明,它的分析框架就不是可视(可听)的用文字所表征出来的语言结构里的各种范畴。例如在扩展标准理论时期,转换生成语言学曾假设每个句子都有深层结构和表层结构:前者表示基本的句法关系,决定句子的意义,后者才表示用于交际的句子的形式。(10)Chomsky, N.,Aspects of the Theory of Syntax,Cambridge, Mass:MIT Press, 1965.“深层结构”是乔姆斯基提出的人们运用语言的一种知识设定,是“深”藏于大脑里,可假定、可意会,但不一定能确定地表征。随后,转换生成语言学逐步转向“原则和参数”研究。(11)Chomsky, N., Lectures on Government and Binding,Dordrecht: Foris Publications, 1981.“原则”是各种语言普遍的语法规则系统,“参数”则是个别语言运用原则所发生的参变量。后来的最简方案简化了语法系统的构成,任何语言的语法系统都只有语音式(PF)和逻辑式(LF),其实是对语言机能内在于心智的写照,是在抽象水平上对大脑里先天语法知识表述的假设。(12)Chomsky, N.,The Minimalist Program,Cambridge: MIT Press, 1995.这些都不是可视(可听)的句子的表层成分,而是利用语言主体的“认知-心智”因素来构成分析语言运用的知识框架。

同属于第二类知识框架的还有20世纪80年代认知科学所催生的认知语言学。认知语言学有一个著名的假设:语法是概念化。(13)Croft, W. & D.A.Cruse.,Cognitive Linguistics,Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p1.所谓“概念化”就是认知主体将外界对感觉的各种刺激集中起来,经过脑神经的转换获得感受,并将有关的感受概括成为一个概念表达出来。“语法是概念化”即语法作为识解词语、句子的知识框架,就是提供进行这样的感知运作的知识框架,是一个“勾勒-框架组织”(profile-frame organization)。(14)Croft, W. & D.A. Cruse.,Cognitive Linguistics, p14.这些都不是在语言的表层可视(可听)的词句形式中进行的,都需要认知主体运用内化于心智的知识内容。

概而言之,第一类和第二类知识框架所涉及的四种语言学理论在如何表征语句结构体的语法知识方面,它们或是在语言的表层做出表征(结构主义和系统功能语言学),或是在心智层面做出描写(生成语言学和认知语言学)。语句结构体的构成是语法研究的核心内容,不可或缺,是现代语言学研究的基本内容,这些语言学还在发展,还有蓬勃的生命力,但这不是本文要讨论的问题。那么,除语句结构体的构成作为语法知识的核心内容以外,语言学研究还有什么是值得关注的?这就要突破索绪尔关于不研究语言自身以外因素的设定,这一突破构成了语言学发展的又一推动力,成为生态语言学等语言学科形成与发展的内在根据和基础,构成了我们上文所讨论的第三类知识框架,即不是直接对语言结构体(struct)的正误展开研究,而是从语言运用主体的审美意识去审视和研究语言。

三、生态之美与生态语言学

(一)自然美、生态之美、形式美三者的关系

生态语言学研究,对“生态环境”有隐喻性的和非隐喻性的两种研究范式:生态语言学先驱豪根(Einar Haugen)围绕语言规划、濒危语言保护与发展、语言的多样性展开的研究被认为是隐喻性的,这一研究范式将语言同运用语言的人类的关系隐喻为生物同其生存的生态环境的关系。因此,语言的生态学研究就是研究话语与人类这样的“生态环境”的相互作用。(15)Haugen.E.,The Ecology of Language,Standford, CA: Standford University Press, 1972.韩礼德提出的研究范式则属于非隐喻性的,他认为人类是大自然的组成部分,离不开自然环境而生存。语言是自然环境中不可或缺的一环,其运用特点是由生态因素造就的,因此非隐喻性的研究范式把生态环境直接作为审视语言行为的一项语境因素。本文的研究属于非隐喻性研究,尝试运用生态之美这一生态资源进行语言分析,具体而言,则是利用生态之美的形式美进行话语分析。为了把问题阐述清楚,下文将对自然美、生态之美、形式美三者的关系加以说明。

生态之美是自然美的一种形态。所谓自然美,并非是“自然”(phisis)的美色美景,而是人在“人化的自然”(humanized nature)中所感受到的美学信息,并将其抽象成为人的审美意识。历史上对“自然”的审视先后经历了神灵中心主义和人类中心主义两个阶段。进入人类中心主义阶段后,自然被“人化”了,本真的自然受到人类的利用和改造成为人化自然。“在自然的人化过程中,形式美的产生是一个关键。它是自然从狭义人化进入广义人化的见证,也是人类的审美意识从其他意识独立出来的证明。人类在长期的实践过程中,掌握了自然之中的各种感性形式——节奏、韵律、比例、大小、对称、光滑等等,使这些形式成为人所掌握的形式的力量,从而产生美。”(16)徐碧辉:《从实践美学看“生态美学”》,《哲学研究》2005年第9期。因此,所谓形式美,就是在农业社会、工业社会、信息化社会的演变历程中,人通过认识和掌握自然作用于人类身体器官的各种感性形式而形成的一种以形式感为表征的审美意识,是人对自然的改造、利用和学习的“人化”结果。其中的生态之美就是自然中同生态资源最为相关的质料作用于人的心理而形成的形式美感。生态之美作为形式美,体现为秩序形态,如遵循节奏、讲究韵律、崇尚和谐、重视条理、注意比例,以及不违匀称等等。所谓“秩序”,是事物自然存在的方式和运动的规则,合秩序就在人的感受中引发美感,不合则可能造成反感。

语言表达包括语句内容和语句形式两个方面,内容和形式相互依存、相互作用,在一定意义上相互制约,构成一个语句的整体。对于积极的话语而言,它或是语句的内容受到语句形式美(如排列恰当的秩序等)的烘托得以生成积极表达;或是语句形式受到语句内容的刺激使人们展开联想,在心理引发积极的意象性感受而达成对话语的积极识解。这类的意象性感受通常包括诸如:[雄伟](如:磅礴、伟岸、高昂、壮丽等)、[庄重](如:庄严、肃穆、高雅等)、[秀丽](如:清雅、柔美等)、[和谐](如:和睦、宁静、祥和等)、[清新](如:爽朗、明快、简洁等)等;与此相反,有些语言形式则可能因为在形式上的不合规则而引发不良的感受,从而导致消极话语的产生。

生态之美形态下生态语言学研究中运用自然美,指的就是运用自然美的感性形式所引发的种种感受来审视、衡量、评析话语以做出选择和取舍。在这一过程中语言运用主体将其主观意识(在这里主要是指愿望、意志、情感、想象等)转换为象征性的语言符号以形成话语。正是出于这样的认识,本文提出一个生态之美形态下的生态语言学研究模式。

(二)生态之美在生态语言研究中的应用

由于语句的表达除了语法成分的正误以外,还可能涉及诸如各成分的长短配搭、韵律安排得体等等,这就同秩序、节奏、韵律等之类的形式美有关。这种形式美反过来又会作用于话语主体,使其产生诸如[雄伟][秀丽][和谐][清新]等之类的感受,这样的感受催生了各种各样的语言表达。因此可以说,生态语言学从肇始之初就不是研究语法成分正误的,而是研究语言的形式美与语言符号表征之间的关系的。当一个语法正确且内容积极的语句与排列恰当的秩序形态相搭配时,二者就能相得益彰。例如:

(1)经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代…… 这个新时代,是承前启后、继往开来、在新的历史条件下继续夺取中国特色社会主义伟大胜利的时代,是决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国的时代,是全国各族人民团结奋斗、不断创造美好生活、逐步实现全体人民共同富裕的时代,是全体中华儿女勠力同心、奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的时代,是我国日益走近世界舞台中央、不断为人类作出更大贡献的时代。(17)习近平:《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,《中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编》,北京:人民出版社,2017年,第8-9页。

习近平的讲话是积极话语的典范。在这段讲话中既具有泱泱大气的庄重感,又有贴心平易的亲切感,体现出一种崇尚正气、刚健、自信、自强不息而又和谐、自然的中国气派、中国风格,洋溢着新时代的气息。讲话者在讲话中将生态之美的秩序美做了充分的发挥,将我国发展新的历史方位通过“承前启后、继往开来”“全面建设社会主义现代化强国”“日益走近世界舞台中央”等连绵不断的排比句进行说明,这种语言表达的形式美使得新时代的特征一个个自然地呈现在读者的面前,产生了强烈的语言魅力,十分鼓舞人心。以下两例有同样的特色。

(2) 中国特色社会主义进入新时代,意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景;意味着科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出强大生机活力,在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜;意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展,拓展了发展中国家走向现代化的途径,给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择,为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。(18)习近平:《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,《中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编》,第8页。

(3) 不忘本来、吸收外来、面向未来,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,为人民提供精神指引。(19)习近平:《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,《中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编》,第19页。

白居易在《与元九书》中论诗时曾精辟地指出,“圣人感人心而天下和平。诗者,根情、苗言、华[花]声、实义。”其实不仅仅是诗,一般话语的建构也像是栽培果树:情感是根,话语是苗,声律节奏是花朵,意义内容是果实。感人心者莫先乎情,所谓“情”,就是话语主体将自己饱满的情感投入话语表达中去,话语的意义内容、所选择的语言、所设计的声律节奏、所做出的句式安排,均来自话语主体的感情的倾注。因此,语句的积极内容在排列恰当的语句秩序形态的衬托下、或语句排列恰当的秩序形态在语句积极内容的刺激下,都可以促使人们展开联想和想象,产生积极的意象性的感受;与此相反,则可能由于内容与形式的不恰当不匹配而引发出某些不良的意象性的感受。

从生态之美的视觉进行审视,对话语表达可以这样来区分:1.积极得体的话语表达。或铿锵高昂有力、或行文秀丽、或排比工整有序、或声调悠扬等,如以上的1-3例。2.消极不得体的话语表达。或冗长繁琐、或不知所云、或粗鄙低俗面目可憎,如“屌丝”“蛋疼”之类。3.中性的话语表达。这一类表达是生活中最为常见的内容,既不特别讲究也不会有什么不良的倾向。

无论是哪种情况,说到底,都是语句形式与内容相互作用之下对语言表达所施加的影响,都体现了认知主体对自然的审美意识。语言表达的不同体现了语言运用主体不同的精神品格和生命情趣。这有点像写汉字,除了有汉字结构体正误的知识外,还有诸如笔画的提、顿、勾、折、尖、钝、粗、幼、轻、重、疏、密等的知识。一般来说,这并不影响字的结构体的正误,但可以增强字形字体的美感,写出某种特定的精气神,是学习书法不可忽略的方面。这些也是知识,但是不同于能判断结构体正误的知识,而是安排得体显现出美感的另一类的知识。本文要研究的正是这一类知识,即在生态系统中生态平衡功能所体现出的审美意识对语言的塑造。

这是因为人的大脑结构具有认识、掌握主客观世界规律的能力,语句中的秩序感跟人的心理结构有某种呼应,就成了人的生命情调在自己活动中的对象化,并在语言运用中自觉不自觉地启动起来,这时形式美就作为一种语境因素参与了语言运用。应用自然美感对语言进行审视并非是生态语言学首创,事实上,形式类的修辞研究和文体学早就已经广泛运用了(例如对排比、对偶等形式类修辞的研究),只不过生态语言学所说的自然美是强调生态文明出现后要求自然本真化的自然美,但前后二者用在语言分析时并没有本质的区别。如下例:

(4)远远的街灯明了/好像闪着无数的明星/天上的明星现了/好像点着无数的街灯/我想那缥缈的空中/定然有美丽的街市/街市上陈列的一些物品/定然是世上没有的珍奇/你看,那浅浅的天河,/定然是不甚宽广/那隔着河的牛郎织女/定能够骑着牛儿来往/我想他们此刻/定然在天街闲游/不信,请看那朵流星/是他们提着灯笼在走。

例(4)是郭沫若写于1921年的现代诗《天上的街市》。全诗恬淡平和而意境优美,清新素朴,像一方流水的恬静与安宁。诗人把满天繁星的夜空想象为街灯点点的天上街市,把牛郎织女想象为提着灯笼在街上闲游,描绘出一幅岁月静好的画卷,反衬当时社会的不安稳和人民的痛苦,寄托作者对理想社会的企盼,表现出诗人的襟怀与品格。纵观全诗,作者巧妙地将自然美融于文字中,语言的形式美成功地让读者产生一种带入感。

四、生态之美-话语分析模型

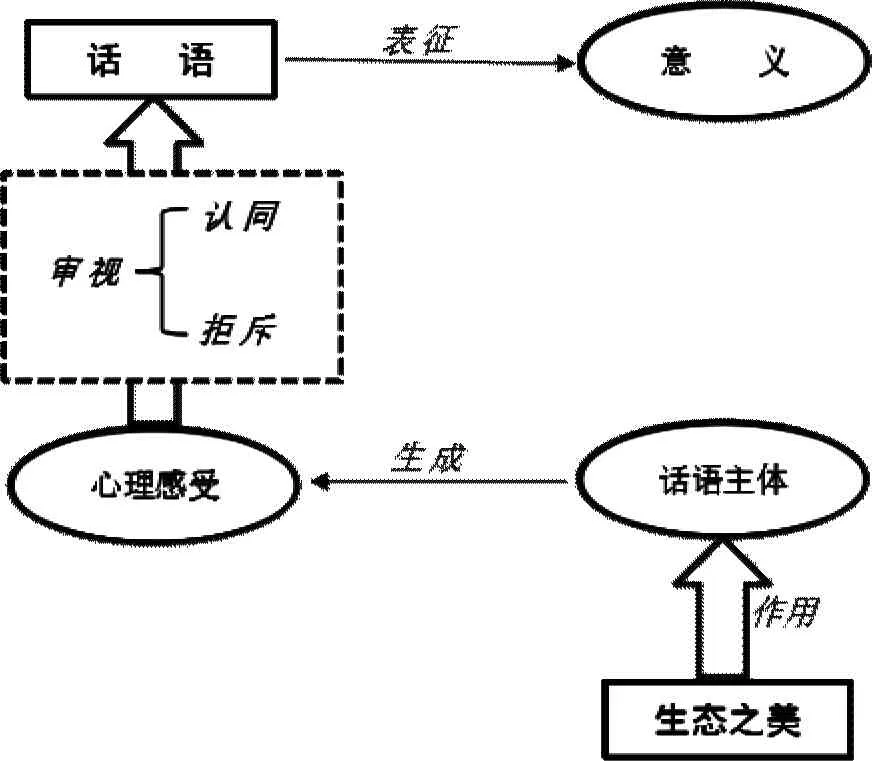

基于以上分析,本文提出一个生态语言学的应用模型,即“生态之美-话语分析模型”,其实质是用生态之美来塑造话语形态。生态之美的美感作为人类把握自然的一种直觉体验的思维方式,可以同语言运用者运用语言时的心理相应和,发生认同或拒斥,从而在语言运用中对语言进行审视。模型以“生态之美”和“话语”这两极为轴心,揭示二者之间的交互关系是如何塑造话语的。“生态之美-话语分析模型”图示如下:

“模型”运用的设想如下:

1. 话语的形态是由生态之美所引发的意象塑造的,是生态之美在一定的语言内外语境之下对话语调节的结果;

2. 调节首先表现为“生态之美”作用于话语主体,使之产生一定的心理感受;

3. 这样的心理感受对内容与形式相互作用产生的话语表达做出选择、认同或拒斥;

4. 这个过程是一个语用推理的过程,是将生态之美、心理状态、言语行为三者作为参与者进行语用推理,获得话语;

5. 话语的有效推理应参照外部世界的秩序。

这一模型的关键在于“心理感受”被认知主体自身“审视”后所形成的“认同”或是“拒斥”是如何在语言中加以体现的。我们试以“生态之美-话语分析模型”对例(4)进行如下分析。

长街上一排排路灯次第发亮,灯光迷离,忽明忽暗,体现了一种秩序井然的生态之美。这种生态之美对诗人的心理产生作用,形成一种特定的心理感受。面对自然界这样的美景,诗人无疑是欢愉的,这样的心理感受经过内心的审视后获得了诗人对生态美的认同,基于此认同感,诗人就形成了后面一系列的诗性话语,如将地面的街灯比喻为天上的星星,并进而联想到“无数的街灯”照亮了“天上的街市”,以及街市上所陈列的无数珍奇的宝贝和牛郎织女在银河边的闲游。这样的诗性话语反过来又表征了特定的话语意义,那就是诗人对自由的向往和对理想社会的期盼。

与此相反,面对客观事物,认知主体也有可能以生态之美为依据来对心理上所感受到的客观世界进行审视并产生拒斥的心理,从而对一些粗俗、低级趣味的语言表达进行否定。如当话语主体看到小广告,“一口黄脓痰,就像小子弹。你若随地吐,就是害人命”“拉屎不冲,男(女)友不忠”等等,就会对这些话语表达进行审视,如不符合生态美的审美观则会被大多数人所批判和摒弃。从这个角度来说,生态之美视角下的话语分析,最根本的目的在于提出一个话语分析的指导性框架,来达到帮助人们辨识语言的自然美,并进而达到净化语言环境的作用。

五、结语

人们头脑里的语法知识,无论是从显形(worded expression)知识获得的,还是基于用法(usage-based)习得的;也无论是自觉的还是非自觉的,都是指导语言运用的技术规程,使得人们造句有如“依葫芦画瓢”。这是人们运用语言的一种基本功,非常重要。与此同时,还有一类默会知识(tacit knowledge )对于语言运用主体也很重要,它一般不由文字表述,是隐性的,但具有深厚的创造潜力,没有它话语会失之无趣。如果还是用“画瓢”来比喻,这种默会知识会使“葫芦”画得更灵动、更有情趣、更有美感。语言的这种知识,也是一个智力正常的语言运用主体所必须具有的,这也是一种基本功,同样很重要。生态语言学中的“生态之美-话语分析模型”正是用这种默会知识来审视话语,以秩序形态美来激发话语主体的形象性感受并进而下意识地进行语言表达。

在一定意义上说,语法知识是一种技术,而默会知识则体现为语言运用主体所积累的一种文化素养,它有助于发挥人们包括想象力和联想力在内的心理潜能。生态之美所体现出来秩序形态可以从表达文字的排列次序的“形”来把握,在一定程度上有迹可循,但这些秩序形态在人们的心理中所引发出的感受,就要靠“悟”了。这如同听交响乐,我们可以听出某一主题音乐的音符是如何排列和演奏的,但要感觉到这样的排列和演奏是雄壮有力、或是优美悠扬,或是伤感缠绵等等,就要靠听众本人的联想和想象,也就是靠“悟”。

“悟”就是悟道。我国的传统文化对悟道有独到的深刻理解。悟道是小道,是小技,但是需要有关主体的精神、素养和格调等大的方面的支撑,没有相当的文化修养、学识积累、艺术经验和人生感悟,以及高尚的格调和健康的情趣等多方面的结合,对这种“道”就不容易把握。从生态之美用于语言研究来说,就是用自然之美感来达成这种“道”,因形而造势、因势而利导。这须要以物形之、以德蓄之,这样就有可能一步一步地深入下去,显现出蕴藏于黙会知识和直觉思维的“道”。

就本“模型”来说,是用生态之美的简单而可感的元素来促使完成联想和想象,从而带来丰富的内涵。它的抽象程度高,如同书法、音乐一样带给人一种抽象的美感。它不但讲究对不对,而且还讲究合时势、合场合,因而会更灵活、更深刻。这种黙会知识和直觉思维还会有更广泛的用途,例如可以用在部分的修辞学、文体学的研究上,所以这个“模型”的功能有可能得以延伸。