四种不同生活型树种细根寿命及影响因素

2020-06-11于水强王静波郝倩葳王维枫詹龙飞

于水强,王静波,郝倩葳,王维枫,王 琪,詹龙飞

南京林业大学生物与环境学院,江苏省林业生态工程重点实验室, 南京 210037

林木细根(直径<2 mm)是森林生态系统地下部分最敏感的组分,是连接生态系统地上和地下部分的核心环节,在陆地生态系统碳、氮和水循环过程发挥重要作用[1- 2]。尽管林木细根的生物量只占地下根系总生物量很小的比例(一般不到5%),但由于细根较高的新陈代谢活性及快速周转(生长、衰老、死亡和分解过程),导致森林生态系统每年超过1/3的净初级生产量(NPP,Net Primary Production)分配到根系[3]。细根动态或周转已经成为生态系统碳分配过程中不可忽视的组分[1,4- 5]。了解细根动态或周转的关键是预测细根寿命,这已经成为国际上根系生态学研究的核心问题[6- 11]。

细根寿命是细根周转的内在机制,其时间长短决定了每年被分配到土壤中碳和养分的数量。细根寿命估计误差如果在5%—10%,那么根系净初级生产力(NPP)的估计误差会大于10%—20%[3]。在许多生态系统中,地下部分的净初级生产力(BNPP,Belowground Net Primary Productivity)超过了地上部分的净初级生产力(ANPP,Aboveground Net Primary Productivity)[12]。细根寿命估计的准确与否将直接影响到我们对陆地生态系统碳贮量的精度计算。细根寿命长短可能是植物本身遗传特征、生长需求与外界环境条件之间权衡的结果,受多种因素的影响,如细根形态(直径、分枝结构)、立地条件(养分和水分)和树种特性等[13- 17]。很多学者针对同一树种内的细根寿命研究发现,小直径的、低分枝等级(根尖)的细根,以及生长在土壤表层的细根寿命较短,周转较快;但在不同季节出生的细根,其寿命长短差异较大,可能与碳水化合物的供应相关,在不同树种间表现的寿命模式不一致[7,16,18]。因立地条件及树种特性差异,细根寿命也存在种间差异,如McCormack等[19]对北美12种温带树种研究发现,细根寿命变异较大,其差异可能与不同树种树木整体功能特征(如生长速率、木材密度等)的或细根的功能性状相关。但是,由于森林地下生态系统的复杂性,尤其是根系研究的难度,我们目前仍无法得出一些普适性的结论。本研究以4种不同生活型树种(落叶与常绿树种,针叶和阔叶树种)为研究对象,通过微根管技术估计细根寿命,探讨影响细根寿命的因素及影响程度,以期为进一步研究森林生态系统碳及养分循环过程提供参考。

1 研究方法

1.1 研究地概况

研究地点位于南京林业大学树木园(32°07′—32°09′N,118°80′ —119°82′E),属北亚热带季风气候区,四季分明,雨水充沛,光能资源充足,年平均温度为15.7℃,最热月平均温度28.1℃,最冷月平均温度-2.1℃。年平均降雨117 d,降雨量1106.5 mm,最大平均湿度81%[20],样地土壤类型为黄棕壤,其基本物理和化学特征见表1。

1.2 样地设置

本实验选取35年林龄的麻栎(Quercusacutissima,落叶阔叶)、石栎(Lithocarpusglaber,常绿阔叶)、池杉(Taxodiumascendens,落叶针叶)和柳杉(Cryptomeriafortunei,常绿针叶)4种不同生活型树种为研究对象。树种及细根特性见表2。

在2009年1月,每个树种设置3块样地,每块样地大小为10 m×30 m,在每个重复样地随机安装6个由丙烯酸材料制成的透明圆形管(微根管),4个树种共安装72个微根管。微根管内直径为6.4 cm,长度为90 cm。先用特制的钢钻,与地面成45度角,钻一个与管直径接近的管洞,然后将微根管斜插入土壤,插入长度约为70 cm,垂直深度达到50 cm左右。露出地表的微根管部分先用黑色胶布缠绕,以防光线透入,然后用浅色胶布覆盖,顶端加盖密封,管下部用枯落物覆盖。微根管插入土壤的位置距树干0.5—1.0 m,随机分布在林地中,微根管外壁划刻方向线,以保证每次取样时,都对同一位置的细根进行影像数据收集。

表1 四个林分的土壤理化特征(0—20 cm)

表2 四个树种及细根性状特征

细根直径和比根长是指前三级根的直径和比根长的平均值;细根非结构性碳和总氮含量为前三级根碳、氮含量的年平均值;不同字母代表4个树种之间的差异显著性(P<0.05)

1.3 根系影像收集及数据采集

从2009年8月至2011年11月,每隔1个月用微根管影像成像系统(CID- 600)对同一位置的根系生长过程进行影像收集,每次的影像收集工作在1—2 d内完成。影像带回实验室进行数据分析处理。用RooTracker软件(Duke University Phytotron, Durham, NC, USA)对每个影像进行根系直径、长度、根序等级等数据的测定,以及根系类型的区分,如活根与死根,白色根和棕色根,根系的消失与否等。白色根和棕色根定义为活根,黑色的根、皮层脱落或表皮褶皱的根定义为死根;另外,白色和棕色根系在没表现出死亡形态时的突然消失,也定义为死根[18]。根系寿命定义为自第一次在影像中出现时刻起到第一次被定义为死亡或消失的时间。在图片处理过程中,依据树种、样地号、微根管号、图框位置、取样时间、细根编号等建立细根数据库,方便数据分析。

1.4 根系取样和指标测定

在2010年4、7、10月,在样地中随机选取麻栎(Q.acutissima)、石栎(L.glaber)、池杉(T.ascendens)和柳杉(C.fortunei)各5株,利用10 cm×20 cm的取样器,在距离树干50—100 cm范围内取完整土块,小心去掉根系上的土壤及其他杂质,将所得根系装入塑料袋中,低温保存运回实验室。在实验室,取出冷藏保存的样品,用蒸馏水小心清洗根系上的土壤颗粒及杂质,依据Pregizter的根序分级法[21],将洗净的根系进行分级。将前三级根序细根,用WinRHIZO根系分析仪(加拿大Regent Instruments公司)并分析细根结构特征,如直径、长度等指标,将扫描过的细根放在65℃烘箱中烘干至恒重(24 h),测定生物量干重(0.0001 g)。比根长用总长度除以生物量计算得到。用改进的酚-硫酸法测定根系样品的可溶性糖和淀粉含量,二者之和作为总非结构性碳含量(TNC,Total Non-structural Carbohydrate)[22],采用凯氏定氮法测定根系总氮含量。文中采用的TNC和N含量是前三级细根在4、7和10月测定值的平均值。

1.5 数据分析

采用SPSS 24.0统计软件对各形态指标数据、细根全氮和非结构性碳水化合物含量等进行单因素方差分析检验(One-way ANOVA),然后采用LSD方法检验各指标数据在树种间的差异,显著性水平P=0.05 。细根寿命分析运用SPSS统计软件中的Kaplan-Meier方法进行生存分析,估计细根存活率及中位值寿命(Median root longevity, MRL),做存活曲线(Survival curve)。但由于在观测结束时,仍有部分细根存活,因此,用平均(期望)寿命作为唯一参数来估计细根真实寿命就有可能存在偏差。而在生存分析中,用中位值寿命(即存活率达到50%时所用的时间,MRL)要比用所有个体寿命的算术平均值更有代表性[18]。在生存分析中,使用中位值寿命和平均寿命两种方式来表示细根的寿命。本研究的统计检验的显著水平设为α=0.05。采用对数秩检验(Log-rank test)检验比较不同树种细根总体寿命差异及同一根群(Root cohort,即同一根序等级、同一出生季节和同一土层根系)细根寿命之间差异。利用Cox比例风险回归模型来评价直径、根序等级、出生季节和土层对细根寿命的影响程度[23]。树种种间细根寿命比较采用的数据是微根管中观测的前三级根序细根合并的总体寿命,并计算总累积存活率。

2 研究结果

2.1 树种内不同根群细根寿命的差异

2.1.1细根形态对细根寿命的影响

图1 不同根序等级和直径等级细根的累积存活率Fig.1 Survivorship of fine roots in different orders and diameters for four tree species D: 细根直径Diameter of fine root

由图1可以看出,4个树种一级根的累积存活率要显著低于二级根(P<0.001),说明4个树种一级根的寿命要显著低于二级根,通过计算细根的中位值寿命发现,4个树种二级根的中位值寿命从(192±40)—(463±10) d,要显著高于一级根的中位值寿命((64±1)—(216±16) d)。4个树种的细根寿命表现出明显的直径效应,即细根直径越小,寿命越短。4个树种D<0.5 mm的细根累积存活率要显著低于0.5 mm

2.1.2出生季节和土层深度对细根寿命的影响

研究表明,不同树种的细根寿命表现出不同的季节模式(图2)。各树种细根存活曲线分析发现,麻栎和石栎夏季出生细根的存活率显著高于春季(P<0.001),尤其是寿命大于100 d的细根存活率,但与秋冬季出生的细根差异不显著;春秋两季出生的麻栎细根存活率差异不显著,而石栎细根存活率则差异显著。而统计检验表明,池杉春季出生细根的累积存活率显著高于夏季和秋冬季出生的细根(P<0.001),而秋冬季出生细根的存活率最低,其细根的中位值寿命分别为(244±18) d、(181±11) d和(80±20) d;而柳杉则无显著差异(P>0.05)。

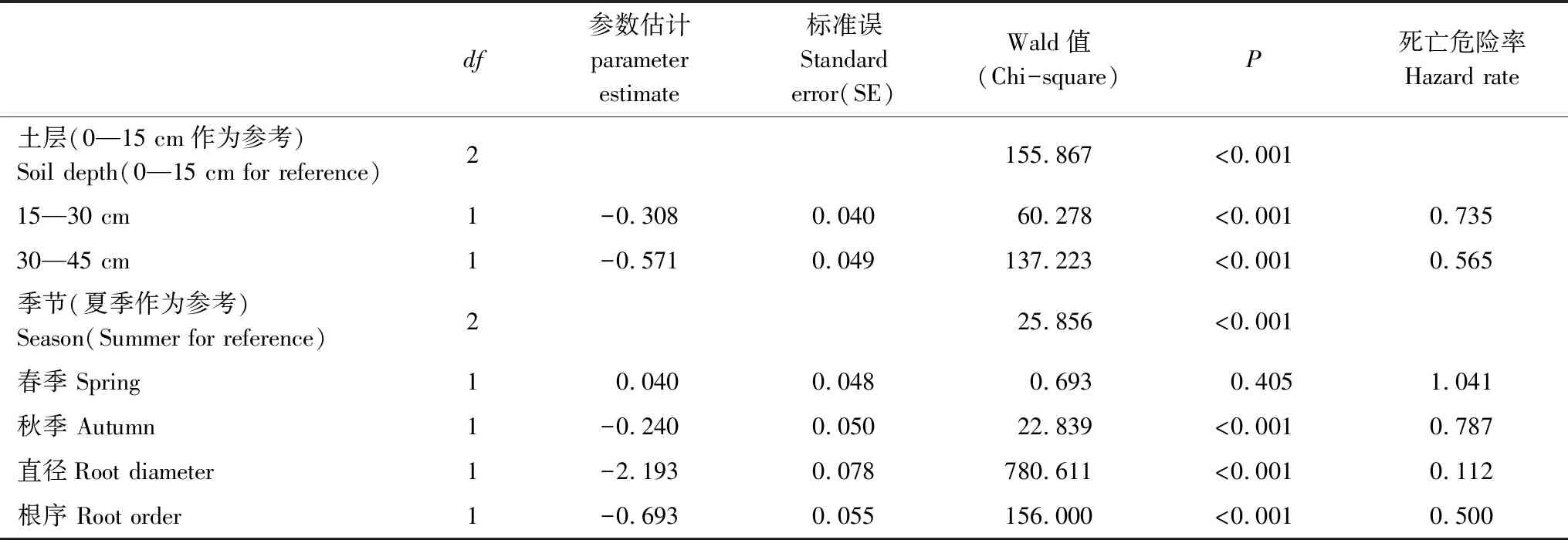

4个树种的细根寿命表现出明显的土层效应(图2,表3),统计检验表明,4个树种各土层细根的存活率之间差异显著(P<0.01)。即随土壤深度增加,细根的累积存活率逐渐增加,寿命延长。4个树种细根中位值寿命与平均寿命具有明显的层次性,如生长土壤上层(0—15 cm)的麻栎细根中位值寿命只占中层(15—30 cm)和下层(30—45 cm)细根寿命的61.4%和51.7%;而石栎、池杉和柳杉在土壤上层(0—15 cm)的细根寿命中只占中层和下层细根寿命的44.2%—66.5%和23.9%—49.8%。通过对不同土层细根死亡危险率的COX模型分析,也发现同样的规律,即随土层深度增加,细根的死亡危险率逐渐减小(表3)。

图2 不同季节和土层细根的累积存活率Fig.2 Survivorship of fine roots in different seasons and soil depths for four tree species

表3 四个树种细根寿命影响因素的Cox比例风险回归分析

Table 3 Results of Cox proportional hazards regression analysis for influencing factors of root lifespan for four tree species

df参数估计parameter estimate标准误Standard error(SE)Wald值(Chi-square)P死亡危险率Hazard rate土层(0—15 cm作为参考)Soil depth(0—15 cm for reference)2155.867<0.00115—30 cm1-0.3080.04060.278<0.0010.73530—45 cm1-0.5710.049137.223<0.0010.565季节(夏季作为参考)Season(Summer for reference)225.856<0.001春季 Spring10.0400.0480.6930.4051.041秋季 Autumn1-0.2400.05022.839<0.0010.787直径Root diameter1-2.1930.078780.611<0.0010.112根序 Root order1-0.6930.055156.000<0.0010.500

2.2 细根寿命的种间差异

如图3表示,本研究中共观测到4100条细根(前三级根序细根),其中麻栎1029条、石栎1445条、池杉728条、柳杉898条,到观测期结束仍存活的细根所占百分比分别为13.60%、14.67%、16.62%、24.72%。说明在4个树种中,石栎和麻栎属于多根系树种,在生长观测期中更容易死亡。通过对细根累积存活率分析发现,不同树种细根累积存活率和细根寿命存在显著差异。在整个细根生长动态的监测期内,柳杉细根累积生存率最高,显著高于池杉、石栎和麻栎(P<0.001);麻栎细根的中位值寿命最短,只有(69±4) d,柳杉、池杉和石栎的中位值寿命分别是麻栎的4.0、2.9倍和1.8倍,平均寿命分别是麻栎的2.3、1.8倍和1.4倍。结果表明,对于同属植物来说,常绿植物(柳杉、石栎)细根寿命要高于落叶树种(池杉、麻栎)。

图3 四个树种整体细根的累积存活率Fig.3 Survivorship of the overall fine roots for four tree species

3 讨论

3.1 树种内不同根群细根寿命的差异

细根寿命是一个复杂的生理生态过程,受环境因子、树木生理状况、树种及遗传因子等多种因素综合影响[13- 15]。对于同一物种,甚至是同一株植物来说,不同根群(Root corhort,即同一分枝等级、出生在同一时期或同一土层的细根)细根寿命差异显著,这种差异在不同树种间表现出一致的规律[8,24- 25]。在本研究中,4个不同生活型树种的细根形态结构、土层深度及出生季节显著影响细根寿命。直径较小的一级根细根存活率及中位值寿命都显著小于较粗的二级根(图1),二级根的死亡危险率只有一级根的50%,细根直径每增加1 mm,细根死亡危险率下降为原来的11.2%(表3),说明细根直径和根序等形态结构是导致种内不同根系寿命差异的原因之一[18,26]。

同时,细根寿命表现出明显的垂直分布规律,即随土壤深度增加,4种树木细根寿命延长,土壤中层和下层细根的死亡危险率只有表层的73.5%和56.5%。细根寿命的垂直分布规律与许多树种的研究结果一致,如Anderson等分析葡萄(Vitislabruscana)细根寿命发现,土层深度每增加1 cm,根系的死亡危险率降低0.3%—0.7%[27];Zhu等对杨树人工林细根研究发现20—40 cm土层细根死亡危险率只有0—20 cm土层的72.7%[28]。这些分布规律很大程度上与环境因子垂直分布相关,如在生长季中,表层土壤温度随气温波动的幅度要明显大于下层土壤。我们对4种林地不同土层土壤温度的季节动态发现,0—15 cm与30—45 cm处温度最高相差3.85℃。另外,表土层的隔热作用和下层土壤相对恒定的水分含量也有利于防止剧烈的温度波动及水分亏缺对细根造成的影响[29]。

一般夏季或春季出生的细根寿命较长,秋冬季出生的细根寿命较短,但这种细根寿命季节模式在树种间有所不同,如常绿的柳杉并没有表现出明显的季节规律。不同季节出生的细根寿命长短很有可能与树木本身的生理活性及碳水化合物的供应有关。Eissenstat等认为,细根寿命长短是各器官对光合产物竞争的结果,地上部分生长竞争光合产物的结果是增加了细根死亡机率[30]。对于许多落叶树种来说,春季和夏季出生的细根正处在植物新陈代谢的萌动期和旺盛期,植物需要根系大量吸收水分和养分,因此会向地下分配更多的碳水化合物用于细根的生长和维持[31],并随叶子的展开与生长,会源源不断的向根系提供碳水化合物,可保证细根存活较长时间;而秋季由于落叶的作用,碳水化合物供给减少进而导致部分细根寿命终止。这种细根寿命的季节模式可能在落叶树种中更为明显,而对常绿树种则表现较弱,如本研究中常绿的柳杉没有明显的季节性规律。

3.2 细根寿命的种间差异

许多研究显示,除树木细根本身的形态特征及环境因子影响之外,细根寿命可能受遗传特征影响,即细根寿命因树种而异[14- 15,19]。即使生长在同一立地条件下,不同树种细根寿命差异也较显著,如McCormack[19]等研究发现,同一人工林中12种温带树种细根寿命变异较大,其中位值寿命从95—336 d。对4种不同生活型树种(常绿与落叶、阔叶与针叶)细根寿命的研究发现,4个树种细根中位值寿命为69—273 d,存在显著差异。总体来看,对于同一科属的树种,常绿树种(柳杉或石栎)的细根寿命要长于落叶树种(池杉或麻栎);在不同科属之间,针叶树种(池杉和柳杉)的细根寿命要长于阔叶树种(麻栎和石栎),这与Coleman等[32]的研究结果一致,即常绿针叶树种的细根寿命要长于落叶阔叶树种,如脂松(Pinusresinosa)细根的中位值寿命为291 d,而杨树(Populustristis)只有149 d。在研究的4个树种中,常绿树种的生长速度要相对慢于落叶树种(胸径比较,如表1),即柳杉生长速度要慢于池杉,石栎生长速度要慢于麻栎。Eissenstat[30]认为生长快速的树种通常细根寿命较短,慢生树种细根寿命较长。这可能是树木本身的生长策略,在有限的生长季内,尽可能产生多的生物量,以适应环境变化。鉴于这种生理特性,在生长季中落叶树种的生长速度要快于常绿树种,那么其各部分代谢功能就可能比较强,例如,根系的快速周转,所以导致落叶树种的细根寿命较短。

从不同树种的细根特征来看(表2),直径偏粗的柳杉和池杉的细根寿命比直径较细的栎树细根寿命长,这与McCormack等[19]通过根系特征来预测细根寿命的研究结果一致,即在不同树种间,细根直径每增加1 mm,细根存活率提高了89%。柳杉在4个树种中全N含量最低,而非结构性碳水化合物(TNC)则是最高,表明柳杉细根的生理代谢活性最弱,而又有最丰富的碳水化合物的能量来源,导致4个树种中柳杉各级细根的存活率最高、寿命最长。而池杉在4个树种全N含量最高,而TNC含量较低,这种生理特性很有可能导致其细根寿命较短,但寿命监测结果,池杉的总体寿命要长于麻栎和石栎,这可能是不同科属植物细根寿命的种间差异。我们以往应用全氮、非结构性碳水化合物等参数来评价种间细根寿命的方法可能只有在同种或同类型的树木间比较才会有效。在相同的立地条件下,树木本身的生理状况对细根寿命的影响可能强于环境因子[19,33]。

4 结论

树木的细根寿命是一个复杂的生理生态过程,究竟哪些因素控制细根寿命过程,是一个非常有意义的研究内容。在自然条件下,细根寿命受多种因素综合作用,尤其是遗传因子、树木本身生理状况、植物体内碳水化合物的数量和分配,以及土壤资源有效性等。目前关于细根寿命的数据还比较少,还无法得出普适性结论,但是内部生理因素和外部环境因素的作用不可忽视。我们认为外部因素很可能影响树木种内的细根寿命,而种间的细根寿命可能更依赖于树木生长速率、碳分配模式等树木整体的功能性状差异,环境因子的影响相对较弱。