基于InVEST模型的皖西大别山区生境质量时空演化及景观格局分析

2020-06-11黄木易岳文泽冯少茹张嘉晖

黄木易,岳文泽,冯少茹,张嘉晖

1 安徽建筑大学环境与能源工程学院,合肥 230601 2 浙江大学土地管理系, 杭州 310058

生境质量即生态环境为生物生存提供适宜条件的能力[1- 2]。不同优劣生境质量与区域生态系统服务能力的大小有直接关系。土地利用的方式、强度和格局将导致生态系统结构和功能的变化,从而对生物多样性、生境质量产生重要影响,加强生境质量评估可在一定程度上反映区域生态系统功能的优劣状况[3- 4]。因此,加强生境质量研究对于生物多样性保护、生态安全格局构建、生态系统服务功能具有重要意义,从而促进区域生态平衡、系统健康和国土生态安全等[5- 7]。

作为自然因素之一的地形地貌对景观格局变化以及城市空间发展约束作用明显,将景观格局指数与相关自然要素综合分析,能更好地解释景观过程与自然和社会经济过程的相互关系[8- 9],同时,地形因子对于生境系统的物质交换和能量循环也会产生重要影响[10]。国内外相关学者在以流域、丘陵区、海岸带、城市等为对象进行土地利用变化对生境质量影响分析[11- 14]、应用InVEST(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs)模型进行生境质量评估及与景观格局分析等研究方面取得了丰富的成果[15- 18]。总体上,相关研究对生境质量与土地利用、景观格局,以及景观格局与地形因子间的探讨较多[19- 22],但基于InVEST模型的评估结果,综合地形位梯度和景观格局进行大别山重要生态功能区的生境质量研究较少。景观格局对区域生态系统功能影响较大,加强景观优化是维持区域生态系统功能稳定性的重要手段[23],但景观格局指数对生态过程的指示具有一定的局限性[24]及表达景观格局变化的复杂性[25],加强生境质量与景观格局耦合关系及地形位梯度效应研究有助于揭示生境质量的景观生态过程效应及挖掘生境质量的地形信息图谱。

皖西大别山区舒城县是大别山区东北部、安徽省西部及巢湖流域西南部的生态敏感和脆弱区,区域内生物资源丰富。精准扶贫背景下,加强大别山区生态安全相关研究对于区域生态系统功能优化、生态产业与社会经济协调发展及生态文明建设具有重要意义[26]。本研究区作为“东接巢湖流域西连大别山区”的典型枢纽区域,1995—2015年间快速发展时期的生境质量状况如何?生境质量是否存在地形梯度变化效应?合理的景观资源配置与调控是生境质量提升的重要途径,但景观格局与生境质量二者间的耦合关系及机制是怎样的?本文针对上述问题开展以下研究:(1)基于InVEST模型和空间分析方法定量评估皖西大别山区舒城县生境质量及其时空演化规律;(2)基于地形位梯度分析法揭示生境质量随地形位梯度的变化特征;(3)基于相关分析方法探讨生境质量与景观格局指数的耦合关系。最终揭示皖西大别山区生境质量时空演化特征、生境质量与景观格局相关性及地形梯度效应。研究结果在一定程度上为皖西大别山区生境质量保护、生态系统管控等提供理论决策依据。

1 数据来源及研究方法

1.1 研究区概况

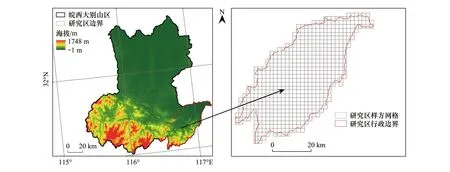

大别山片区位于鄂豫皖三省交叉处,是中国二十五个重点生态功能区之一[27- 28]。皖西大别山(即安徽省境内大别山西部区域)与湖北、河南两省相邻。该区域主要包括金寨县、舒城县、岳西县、霍山县的全部地区和六安市辖区的部分地区,区域内旅游资源丰富,也是中国著名的红色旅游景区之一。该地区以中低山和丘陵地貌为主,属于北亚热带温暖湿润季风性气候,年平均气温14—16 ℃,年平均降雨量1100—1450 mm,年平均日照时数2000—2200 h,海拔最高为1748 m,是安徽省内长江和淮河流域的分水岭。据全国第二次水土流失遥感调查,各县区水土流失等生态问题较为突出,是典型的生态脆弱区[29]。本研究区位于皖西大别山区的东南部、巢湖流域西南部的舒城县(图1)。

图1 研究区地理位置及空间采样网格Fig.1 Scope and location of study area and net sampling

1.2 数据来源

研究区的数据来源包括1995、2005和2015年土地利用数据(30 m分辨率);DEM数据(格式为GRID的SRTM数字高程数据,分辨率30 m)等数据(均来源于中科院资源环境科学数据中心,http://www.resdc.cn/)。其中,土地利用数据是按“中国土地利用/土地覆盖遥感监测数据分类系统”采用三级分类,本研究区土地景观类型的二级类为13种,分别为11水田、12旱地、21有林地、22灌木森、23疏林地、31高覆盖度草地、41河渠、43水库坑塘、46滩地、51城镇用地、52农村居民点、53其他建设用地、66裸岩石质地。

1.3 研究方法

1.3.1基于InVEST模型的生境质量计算

InVEST模型是通过结合景观类型敏感性和外界威胁强度计算生境质量,根据生境质量的优劣来评估生物多样性服务功能[30]。地理学和生态学领域中基于InVEST模型进行土地利用变化与区域生境质量评价研究已有丰富的成果。植物生态学、兽类生态学或鸟类生态学等倾向于针对区域特定物种及种群等为对象,开展生物多样性服务功能的生境质量[31- 32]。本研究对象是评估生境质量的优劣,其主要基于InVEST 3.6.0中的Habitat Quality模块计算生境质量指数,从而反映提供生物多样性服务的功能(InVEST模型假设生境质量好的地区,其生物多样性也高)。生境质量指数是对区域土地利用类型的生境适宜性和生境退化程度状况进行评价的一个无量纲综合性指标,计算公式如下[15,33- 35]:

(1)

式中,Qxj为第j种景观类型x栅格单元的生境质量指数;Hj为第j种景观类型的生境适宜性分值,取值范围为0—1;z为尺度常数,一般取2.5;k为半饱和常数,由用户根据使用数据的分辨率自定义;Dxj为生境退化程度指数,表示生境受胁迫压力后表现出退化的程度,公式[15,33- 35]如下:

(2)

式中,R为胁迫因子数量;Yr为胁迫因子的栅格单元总数;ωr为权重;ry为栅格单元上的胁迫因子个数;βx为栅格x的可达性水平(法律保护度水平,如严格保护区,则取值1;如为收获型保护取值0;中间保护水平的可赋值0—1之间);Sjr表示景观j对胁迫因子的敏感性,取值范围为0—1;irxy为胁迫因子的影响距离,可分为按照线性和指数衰退来计算[15,33- 35]。

irxy=1-(dxy/drmax)irxy=exp(-(2.99/drmax)dxy)

(3)

式中,dxy为栅格x与y间的线性距离;drmax是威胁因子r的最大作用距离。

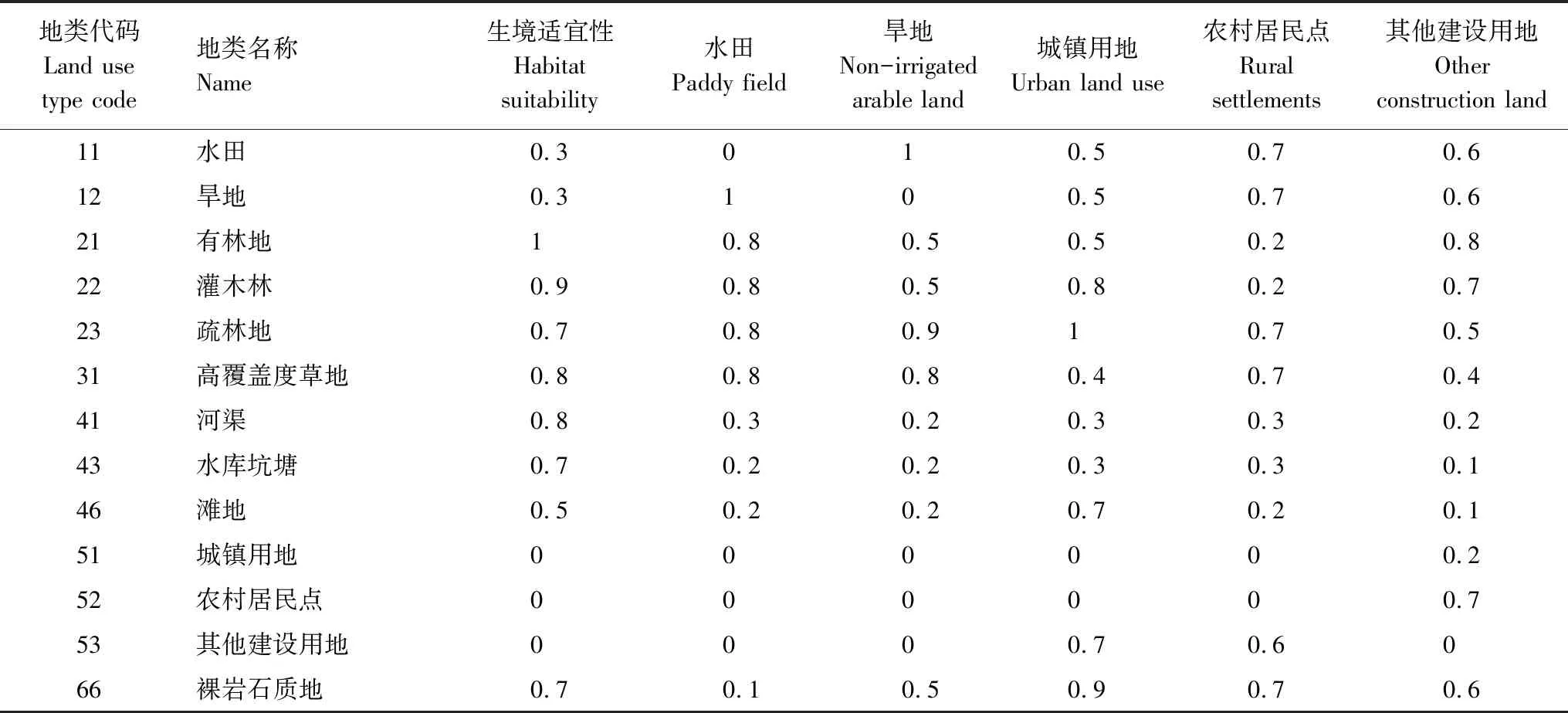

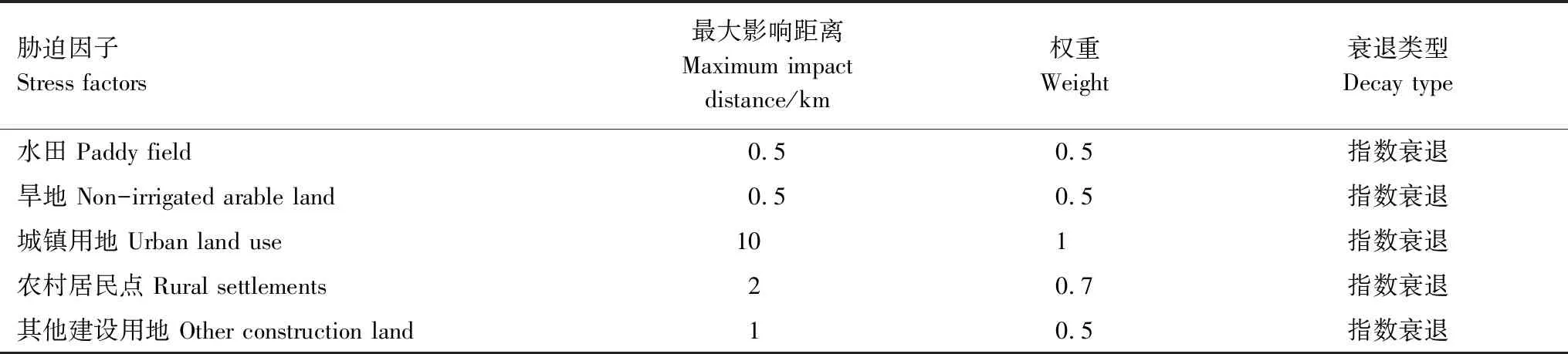

该模块中需输入的参数主要有当前土地景观类型图、区域主要生境胁迫因子、胁迫源因子权重和影响距离、景观类型对威胁源的敏感性程度参数等数据。本研究在InVEST模型手册[33]及相关研究[15,34- 35]基础上,结合研究区的实际来确定相关参数数值,并设计HabitatQuality模块输入参数表(表1和表2)。

表1 各类型景观对威胁因子的敏感度

本文将水田、旱地、城镇用地、农村居民点和其他建设用地五类低生境适宜性的景观类型列为威胁因子

表2 研究区威胁因子权重

1.3.2网格法空间采样

皖西大别山舒城县乡镇单元的平均面积为100.38 km2,为了在更小单元尺度上进行景观格局与生境质量耦合分析,本文基于ArcGIS 10.2利用网格化方法对研究区进行2 km×2 km的幅度采样,共形成606个网格,然后基于2 km幅度进行景观格局与生境质量关系分析。在分区对比分析中,将研究区划分为北、中和南部区域,分别提取相应网格单元的生境质量,并与对应网格单元水平的景观格局指数进行相关性分析,探讨生境质量与景观格局之间的相互关系。

1.3.3景观格局指数计算

本文利用Patch Analysis模块进行景观格局指数计算,主要分析研究区和各个网格单元的景观水平格局指数。通过对比分析,最终选择五类12个指数。主要有:(1)密度大小及差异指标:斑块数目(Number of Patches, NumP)、平均斑块面积(Mean Patch Size, MPS)、斑块大小变异系数(Patch Size Coefficient of Variance, PSCoV);(2)面积-边缘指标:最大斑块指数(Largest Patch Index, LPI)、边缘密度(Edge Density, ED);(3)形状指标:面积加权平均斑块分维指数(Area Weighted Mean Patch Fractal Dimension, AWMPFD)、景观形状指数(Landscape Shape Index, LSI);(4)多样性指标:香农多样性指数(Shannon′s Diversity Index, SDI)、香农均匀度指数(Shannon′s Evenness Index, SEI)、景观丰度(Patch Richness, PR);(5)核心区指标:核心斑块密度(Core Area Density, CAD)、平均核心斑块面积(Mean Core Area, MCA)。

1.3.4地形位指数和分布指数计算

研究区地形地貌较为复杂,考虑到地形对土地利用、景观格局及生态环境的影响较大[23- 24],本文引入地形位指数,对生境质量指数和生境退化程度的空间分布特征进行定量探讨。计算公式[36- 37]为:

(4)

研究地形因素对景观格局的影响可简化为不同地形位梯度上各种景观类型的分布频率[38]。为了消除地形梯度下生境质量、生境退化区域面积之间的量纲差异,利用分布指数来探讨生境质量、生境退化在不同地形位指数梯度上的分布特征。本研究将地形位指数分为15级,分别探讨不同对象随地形位梯度变化特征。分布指数公式[38]为:

P=(Aie/Ai)/(Ae/A)

(5)

式中,P为分布指数;Aie为第i级生境质量、生境退化在第e级地形位梯度内的面积;Ai为第i级生境质量、生境退化类型总面积;Ae表示第e级地形位梯度内的总面积;A表示研究区总面积;当计算5级生境质量和生境退化的地形位梯度分布指数时,i=5;e=15,表示地形位指数的梯度级数。P值越大,表明某级对象在该级地形位梯度内的优势越明显。当P大于1时,表明其处于优势地位;反之则处于劣势[39]。

1.3.5空间数据探索及热点分析

2 结果与分析

2.1 研究区景观格局与生境质量时空演变特征

2.1.1研究区景观结构及景观格局指数变化

1995—2015年皖西大别山区舒城县景观结构和格局变化分析表明,近20年来,舒城县主要景观类型的面积变化表现为“三降两升”,即农地、林地、水域呈下降趋势,草地、建设用地呈上升趋势。景观格局分析表明,研究区景观斑块数目下降5.12%、平均斑块面积上升5.4%、斑块大小变异系数下降3.83%、边缘密度上升2.1%、香农多样性指数上升1.96%、香农均匀度指数上升1.75%、核心斑块密度上升1.64%、平均核心斑块面积下降1.8%、景观形状指数上升2.12%。各主要景观类型结构及格局指数变化来看:(1)农地景观总面积下降2.44%,景观格局变化较大,主要表现在斑块数目增加50%,平均斑块面积下降34.96%,斑块大小变异系数上升22.24%;(2)林地景观的总面积下降率为0.12%,景观格局指数变化不大,表明舒城县近20年来的森林保护较为良好,植被完整性也较高,林地生态系统也相对较为稳定;(3)水域景观总面积下降0.36%,景观斑块数上升,平均斑块面积下降;(4)建设用地景观总面积变化最大,近20年来增加34.64%。其景观格局指数的变化显著,其中斑块数目下降率14.46%,平均斑块面积上升率57.01%,斑块大小变异系数上升率为115.78%,平均核心斑块面积上升率为48.24%,最大斑块指数上升率为209.09%。总体上,作为研究区重要生态型景观的林地、水域面积下降和建设用地大幅上升,以及相应景观格局变化会对研究区生态系统的功能产生一定影响。

2.1.2研究区生境变化时空特征

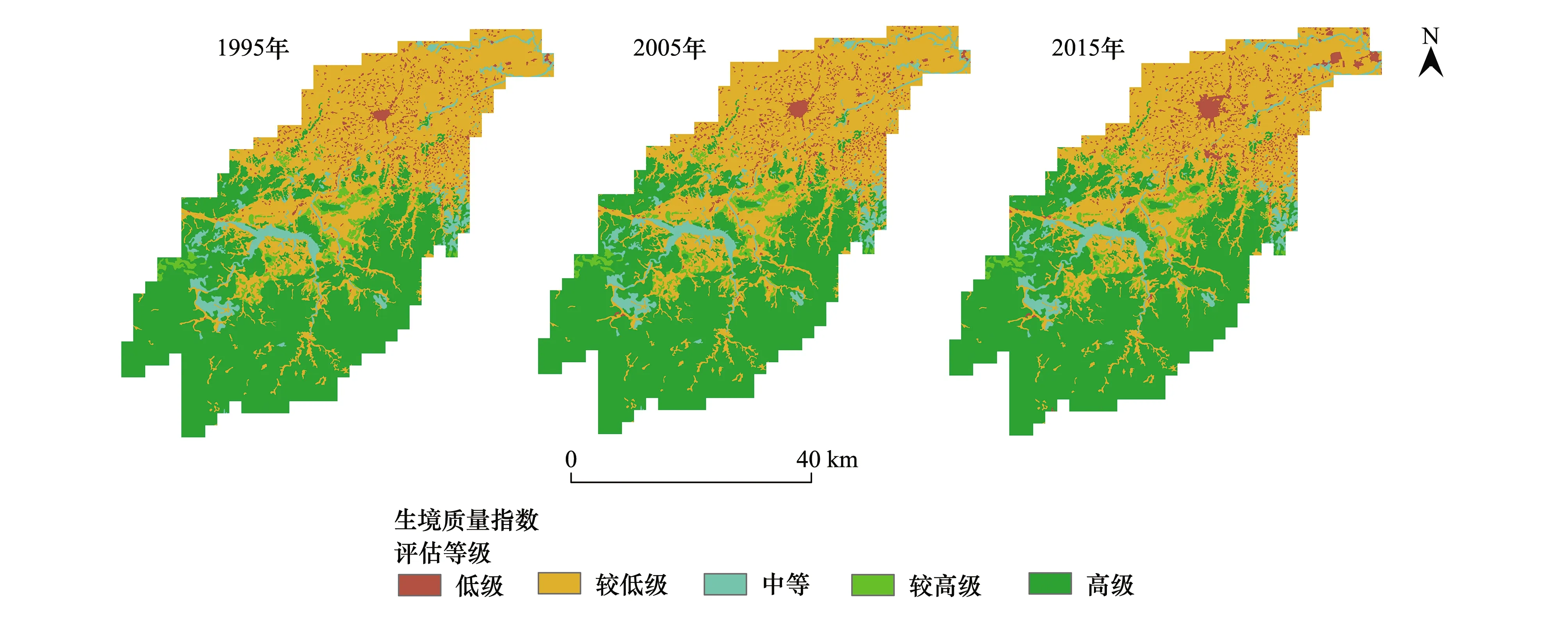

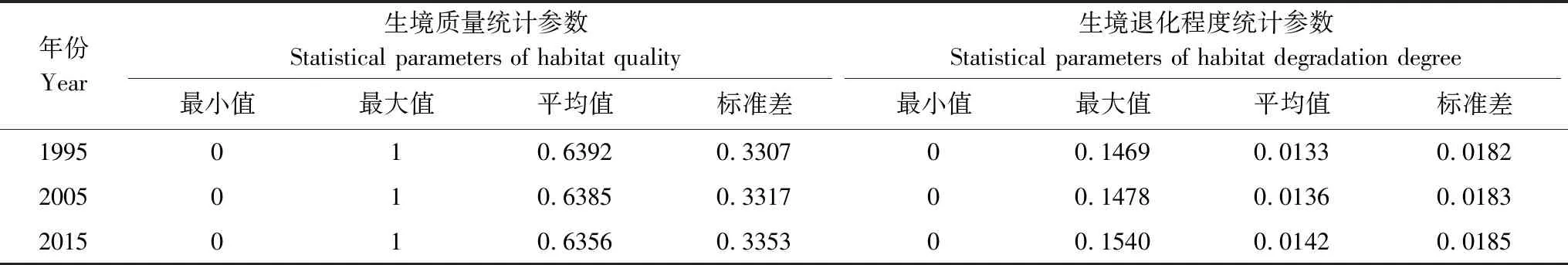

基于InVEST模型对研究区1995—2015年的生境变化进行评估。结果表明:研究区北部主要为生境质量指数低级区,南部主要为高级区,中部主要为混合等级区,空间分布特征明显。近20年来,生境质量低等级区在逐渐扩张(图2);生境退化的重点区域主要位于研究区中部及城镇周边范围,退化中等及以上区域在研究区北部蔓延扩展至东北部(图3)。时序变化统计分析表明:生境质量指数在1995、2005、2015年平均值分别为0.6392、0.6385和0.6356,表明生境质量在逐渐下降;生境质量指数的标准差从0.3307上升至0.3353(表3),表明空间上栅格单元之间的生境质量差异在扩大。生境退化程度的空间统计表明,1995、2005和2015年平均值分别为0.0133、0.0136和0.0142,生境退化程度的最大值也由0.1469上升至0.1540(表3),表明生境退化在蔓延同时,其强度也在逐渐增加。

总体上,由于北部区域内主要以农地和城镇用地为主,生境质量相对较差,随着城镇化发展,生境质量下降和退化程度加强,并以城镇区域为核心呈辐射方式分布和扩散(图2、图3)。特别是随着巢湖流域、皖江城市带及合肥市经济圈的辐射带动,整个研究区的城市扩张向东北方向延伸,与生境质量降低扩散趋势一致;而中部和南部区域主要以林地为主,植被覆盖较高,生境质量良好,且变化相对稳定。

图2 研究区生境质量时空分布特征(1995—2015年)Fig.2 Spatial-temporal distribution characteristics of habitat quality from 1995 to 2015

图3 研究区生境退化时空分布特征(1995—2015年)Fig.3 Spatial-temporal distribution characteristics of habitat degradation from 1995 to 2015

表3 研究区生境质量及生境退化空间统计

Table 3 Spatial statistics of habitat quality and degradation in the study area

年份Year生境质量统计参数Statistical parameters of habitat quality生境退化程度统计参数Statistical parameters of habitat degradation degree最小值最大值平均值标准差最小值最大值平均值标准差1995010.63920.330700.14690.01330.01822005010.63850.331700.14780.01360.01832015010.63560.335300.15400.01420.0185

2.2 生境变化的空间探索及相关性分析

2.2.1生境质量变化空间分布特征探索分析

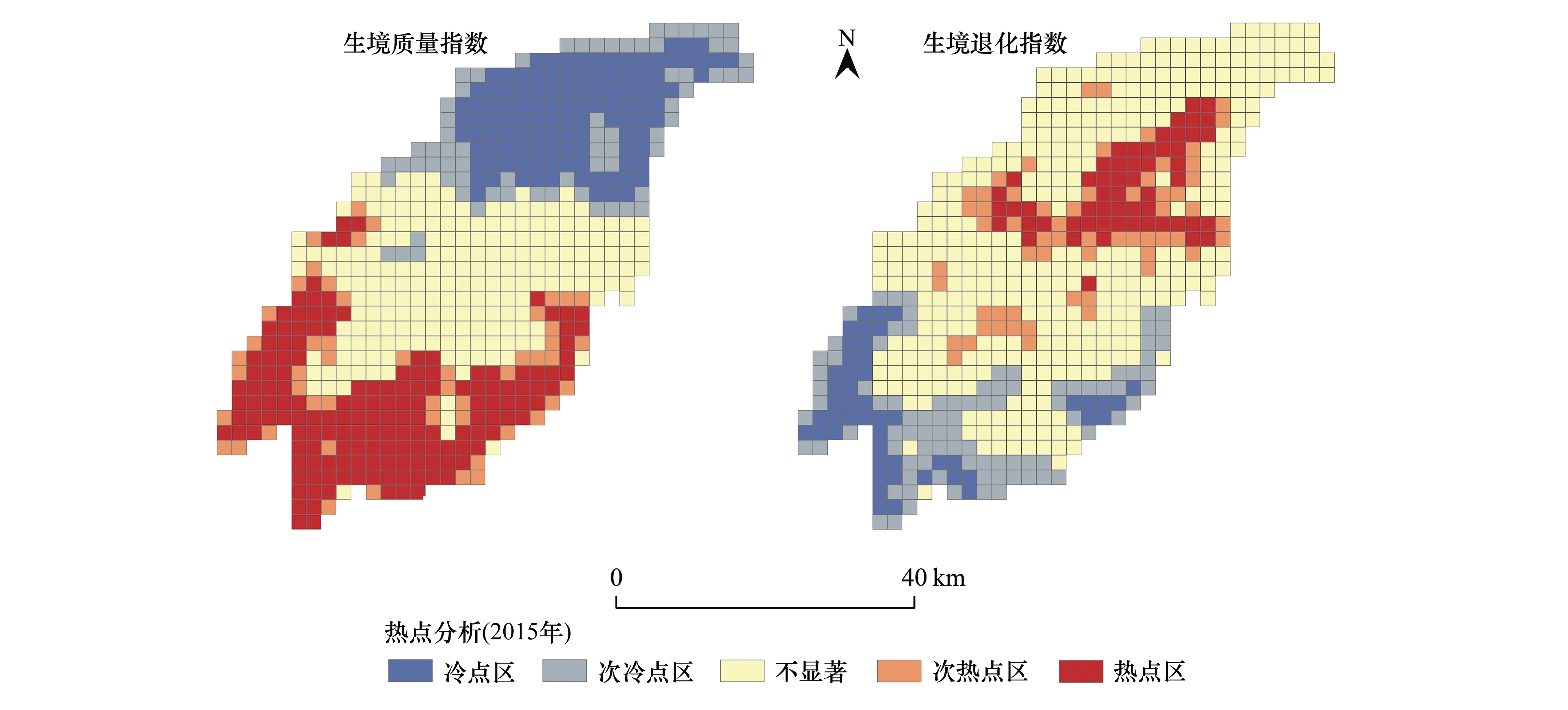

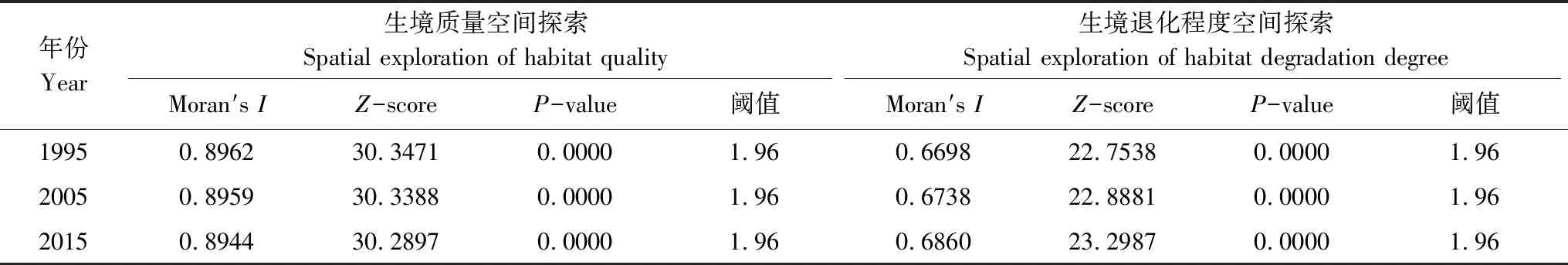

空间热点探索可揭示生境质量在空间上的分布特征,为了进一步探讨生境质量和退化程度在空间上的分布规律,本文对网格化生境质量空间分布特征进行全局Moran′sI和热点分析。研究表明,研究区生境质量和生境退化程度在空间上表现出明显的集聚分布特征(图4)。空间数据探索描述性统计参数显示,1995—2015年,生境质量全局Moran′sI指数均接近0.9,Z值远大于1.96,表现出显著的空间集聚特征,但全局Moran′sI由1995年的0.8962下降为2015年的0.8944,表明生境质量集聚有分散的趋势;1995—2015年,生境退化程度的Moran′sI指数均接近0.7,也呈现显著的空间集聚性,但Moran′sI由1995年的0.6698上升为2015年的0.6860(表4),表明生境退化的空间集聚有进一步集中的趋势。

热点分析能展现变量在空间上的冷热点区域。以2015年为例,研究表明,生境质量和生境退化程度在空间中具有明显的空间冷热点分布特征。如生境质量在研究区北部主要以冷点和较冷点区分布为主,且以冷点区占主导;研究区南部主要以次热点和热点区为主;中部区域不显著。生境退化热点区主要分布在中北部的中心区;退化冷点区分布在南部的边缘区(图4)。

图4 生境质量和生境退化程度热点分析Fig.4 Study on hot spots of habitat quality and habitat degradation

表4 空间数据探索描述性统计变量

Table 4 Spatial data explore descriptive statistical parameters

年份Year生境质量空间探索Spatial exploration of habitat quality生境退化程度空间探索Spatial exploration of habitat degradation degreeMoran′s IZ-scoreP-value阈值Moran′s IZ-scoreP-value阈值19950.896230.34710.00001.960.669822.75380.00001.9620050.895930.33880.00001.960.673822.88810.00001.9620150.894430.28970.00001.960.686023.29870.00001.96

2.2.2生境质量与景观格局指数相关性分析

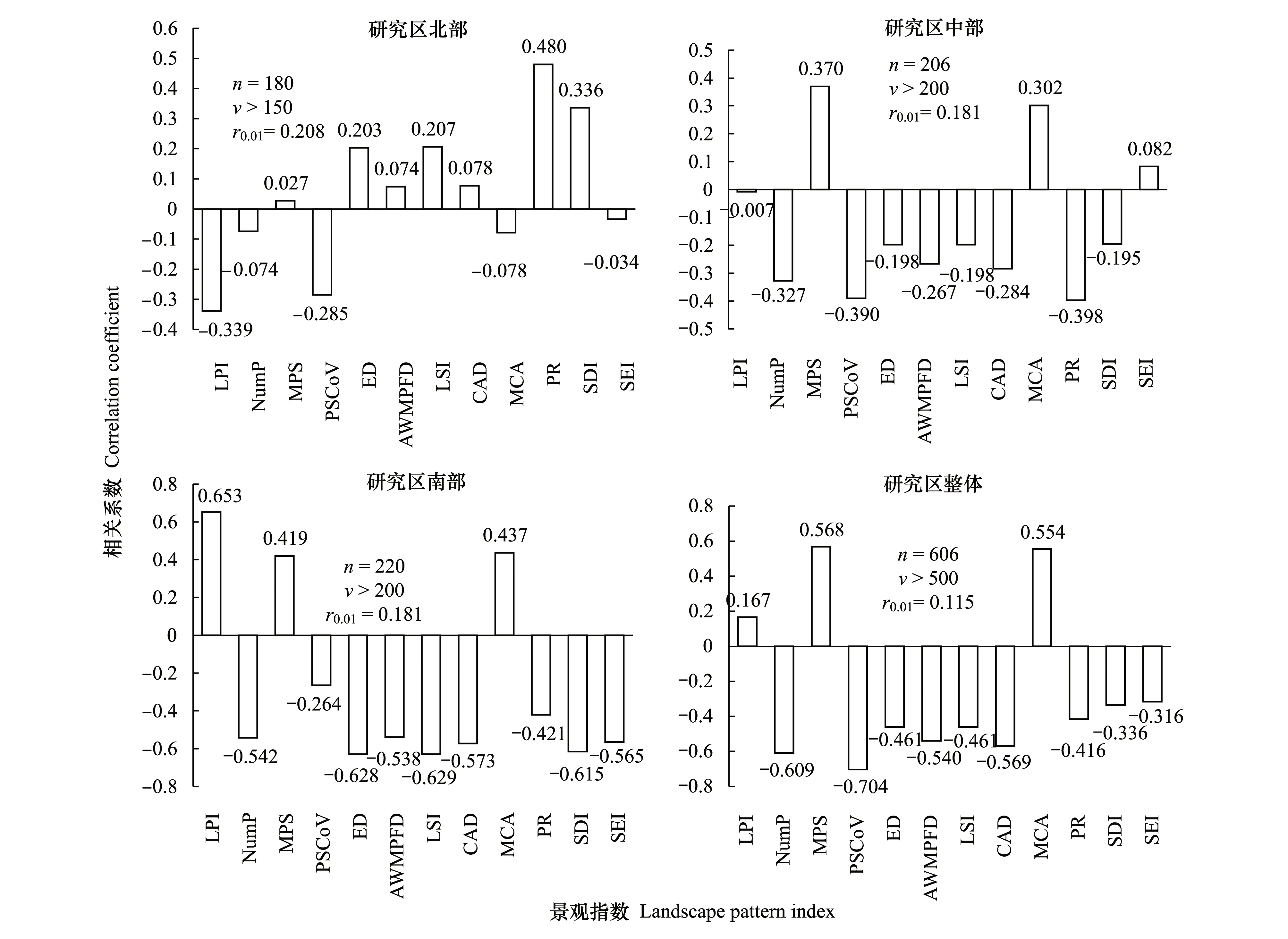

加强景观变化与生境质量耦合分析对于探究生态系统功能变化驱动机制具有重要意义。在以研究区为整体进行网格化的基础上,结合生境质量的热点分布特征,进一步采用分区法提取研究区北部、中部和南部网格,分别探讨景观格局指数与生境质量的相关性。结果表明,不同区域的相关性表现各异,同一种景观指数在不同区域也表现出不同的相关性质和强弱特点,主要和各区域景观类型组分及其所形成的景观格局差异有关,即景观格局指数与生境质量的关系主要受到不同区域的主导优势景观类型及其格局的影响而呈现不同的相关性趋势(图5)。在研究区北部区域,网格单元上的生境质量与景观格局指数达到极显著水平(n=180,ν>150,r0.01=0.208)的仅有LPI、PSCoV、PR和SDI;研究区中部区域达到极显著水平(n=206,ν>200,r0.01=0.181)的有Nump、MPS、PSCoV、ED、AWMPED、LSI、CAD、MCA、PR和SDI;研究区南部区域各项景观格局指数与生境质量相关性均达到极显著水平(n=220,ν>200,r0.01=0.181);研究区整体网格样本的相关性表明,各项指数也均达到极显著水平(n=606,ν>500,r0.01=0.115)。

图5 整体和分区的生境质量与景观格局指数相关性Fig.5 The correlation between the indices of habitat quality and landscape pattern by different regions LPI: 最大斑块指数 Largest patch index; NumP: 斑块数目 Number of patches; MPS: 平均斑块面积 Mean patch size; PSCoV: 斑块大小变异系数 Patch size coefficient of variance; ED: 边缘密度 Edge density; AWMPFD: 面积加权平均斑块分维指数 Area weighted mean patch fractal dimension; LSI: 景观形状指数 Landscape shape index; CAD: 核心斑块密度 Core area density; MCA: 平均核心斑块面积 Mean core area; PR: 景观丰度 Patch richness; SDI: 香农多样性指数 Shannon′s diversity index; SEI: 香农均匀度指数 Shannon′s evenness index

分析显示,研究区北部区域生境质量与LPI、ED、AWMFPD、LSI等指标的相关性与南部区域的情况趋于相反,主要由于北部区域以农地斑块和建设用地斑块为主,其最大斑块越大,受到胁迫的生境质量就会越差,而适度的形状差异会增加生态异质性,如农地和建设用地景观斑块的适度破碎和分离化,会影响植被净初级生产力以及生态景观的连通性,进而影响生态系统气候和气体调节能力、养分保持能力及生态系统孕育能力;而在以林地为主的区域,林地斑块越大,生态服务价值越高,而斑块的减小或绿地斑块的破碎化和形状不规则化会导致生态系统功能的下降,从而影响生境质量[42]。其他指数的相关性变化也有类似的原因从而表现出不同的相关性特征。因此,景观格局对生境质量的影响分析表明,生境质量与景观格局二者间的相关关系存在一定的区域差异性,同一景观格局指数在不同景观类型的区域内,其相关系数的指示性可能相反。因此,基于不同景观类型的景观指数对于生态过程效应预测的局限性[24]以及景观指数表达景观格局变化的复杂性[25],在生境质量优化过程中的景观生态调控要注意景观格局指数与生境质量相关分析中的区域差异性。

2.3 生境质量及生境退化的地形位梯度分布特征

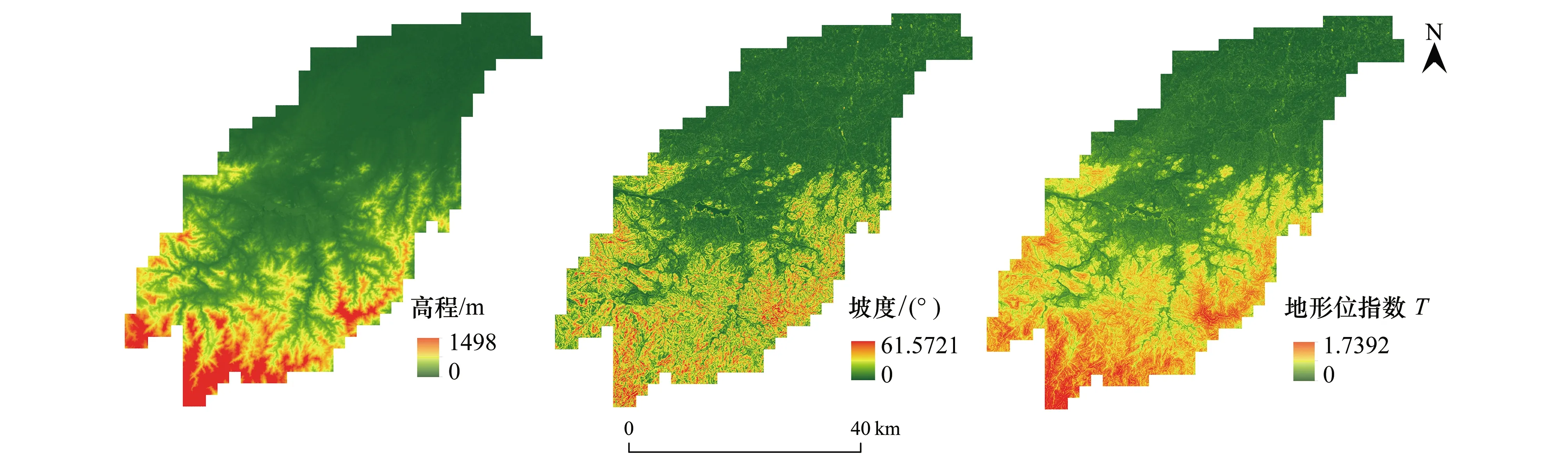

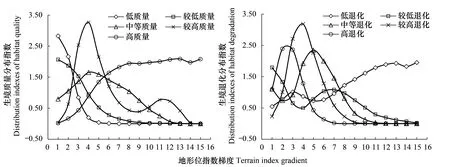

地形是影响种群分布格局、维持群落多样性的重要因子[43],研究区地貌形态较为复杂,景观类型及生境质量的空间分布在很大程度上将受到地形的影响。本文在研究区高程和坡度图基础上,根据式(4)、(5)分别计算出研究区地形位指数(图6)、生境质量分布指数及生境退化分布指数(图7),探讨生境质量、生境退化分布指数随地形位指数梯度变化的分布特征,揭示综合地形变化对生境质量和生境退化空间格局的影响。研究表明,各级生境质量和生境退化在地形位梯度上的空间分布呈现较大差异。在地形位梯度第1—3级上,低、较低和中等生境质量分布指数大于1,占绝对优势,而生境退化分布指数主要以较低退化、较高和高退化为主;在第4级上,中等生境和较高生境质量分布指数大于1,占绝对优势,而生境退化以中等退化和较高退化为主,因此,该地形位梯度上为混合梯度,生境质量和生境退化并存;4—7级上,主要以中等生境和高生境质量占优,中等退化和低、较低退化为主;7级以上,高等级生境质量持续上升,占绝对主导优势,而生境退化也主要以低退化为主。总体上,在7级以上,高质量生境和低退化上升,中等及以下生境质量和生境退化指数随地形位梯度的增加而逐渐降低,最后趋于平稳(图7)。

图6 研究区高程、坡度因子及地形位指数Fig.6 Elevation, slope and terrain index of the study area

图7 地形位梯度上的生境质量、生境退化分布指数Fig.7 Distribution indexes of habitat quality and degradation under terrain index gradient

可见,研究区地形对生境质量和生境退化的空间分布格局具有重要作用,其原因主要由于地貌形态的差异会导致人类活动在空间上对土地利用产生不同的影响[44- 45],从而引起生境质量和生境退化程度在空间上的分布上表现出一定的差异。因此,研究区在生境保护和生态规划调控中,应因地制宜充分考虑地形因子的影响。

3 讨论与结论

3.1 讨论

生境质量是生态系统服务水平的重要表征,是区域生态安全保障和人类福祉提升的关键[12]。国内外大量研究采用生态指标法、AHP法和综合指标法等进行生境质量评价,但结果的准确性、时效性、空间化、精细化等有待提高[46],不同方法的评价结果也存在较大差异。随着定量模型的不断提出,如ARIES、SolVES、HSI、MIMES、EcoAIM、ESValue模型[47],以及针对中国黄土高原生态系统服务评价的SAORES模型[48]等,相关学者越来越关注其在生态估评中的应用,模型定量评估法有利于减小评估差异,从而为生态系统管理和决策提供更加可靠的依据[49]。本研究基于InVEST模型的评估结果,综合地形位指数进行大别山典型区域的生境质量与景观格局耦合及地形梯度效应研究,较好地揭示了近20年来研究区生境质量时空演变规律、与景观格局耦合关系及地形梯度效应。研究的不足及需要加强的方面主要有:(1)InVEST模型相对较为成熟,在空间表达、动态研究等方面优于传统方法[4,50],但计算中的参数设置存在一定的主观性,参数验证及合理性评估值得深入探讨; (2)将进一步加强斑块水平景观指数及尝试构建新型景观指数与生境质量的耦合分析,探索生境质量变化的景观生态过程机制,为生境质量优化制定生态管理手段及景观调控措施提供更有效的理论依据。

作为“东接生态文明示范区巢湖流域西连大别山贫困区”的典型枢纽区域,舒城县是皖西大别山对接巢湖流域和合肥特大城市圈的桥头堡。近年来,皖西大别山区正经历城镇、交通建设快速发展时期,不合理的资源利用与开发方式造成的水土流失现象日益严重[29]。研究表明,1995—2015年间,研究区日益受到皖江城市带、巢湖流域和合肥特大城市经济圈辐射带动,城镇化在空间上主要沿东北方向拓展,成为土地利用开发重点区域,舒城县生境质量随城市扩张呈下降趋势。该区域土地利用模式应结合承载力与适宜性评价,在生境保护与生态系统管控上,要做好生境质量低且退化热点区的生态优化、生境质量高退化程度冷点区的生态保育。特别是在生境质量低、退化程度热点区的区域,应加强土地利用节约集约用地,提高土地产出强度,限制以摊大饼的方式拓展城镇空间。同时,以新型城镇化为导向,加强城镇中心区景观资源的有效配置来优化城镇土地生态系统功能,提高城镇化发展中的生态质量。

3.2 结论

本文基于InVEST模型和地形位指数,分析了1995—2015年皖西大别山区舒城县的生境质量时空演化规律及其地形效应,并对生境变化与景观格局的相关性进行分析。结果表明,近20a来,研究区生境质量整体呈持续下降趋势,但降幅不大。研究区生境质量和生境退化程度具有显著空间聚集性,生境质量的空间集聚呈分散变化趋势,而生境退化程度则进一步集中。热点分析显示,生境质量较差的冷点区主要分布于研究区东北部的城镇及其周边区域,质量较高的热点区主要分布于西南部植被分布区;其次,研究区生境质量及生境退化分布指数具有显著的地形位梯度变化效应,其中,高生境质量分布与林地分布随地形位梯度上升成主导优势,而低生境质量分布与建设用地和农地分布在低地形位梯度上占主导优势;最后,研究区生境质量与景观格局指数具有显著相关性。分区对比分析表明,不同区域由于受景观构成类型等影响,生境质量与景观格局指数之间的耦合机理较为复杂。总体上,南部区域与整个研究区的二者相关性表现趋于一致。