居家还是住机构

——临终老人的照料成本和死亡质量比较

2020-06-11龚秀全周雨婷

龚秀全 周雨婷

(华东理工大学社会与公共管理学院,上海,200237)

一、引言

中国人忌讳关于“死” 的话题,但死是人生的归宿。《雨果致巴尔扎克葬礼》中有一句名言:“死亡是伟大的自由,也是伟大的平等。”但是,死亡未必是平等的,有的人有尊严地安详地死去,有的人却只能在痛苦中死亡。“好死”成为当前国际学术界关注的重要问题。党的十九大明确提出“实施健康中国战略”,将促进健康的理念融入公共政策制定实施的全过程。毫无疑问,死的尊严同样是健康中国建设的要义。但在80个主要国家中,中国人的死亡质量排名第71位[1]。我国正进入人口老龄化和高龄化的加速阶段,面临沉重的老年人照料压力。据预测,我国21世纪上半叶生活自理能力残障老人增速明显高于整体老年人口,高龄残障老人增长大大快于中低龄老人,身边无子女残障老人增长明显快于有子女老人,残障老人照料成本总额占GDP的百分比将快速增长[2]。庞大的高龄和失能老年人口使老年人的生活照料服务需求剧增,给“健康中国2030”带来巨大挑战。因此,如何给老年人提供可负担的有质量的照料服务成了一个重要课题。

在解决如何给临终老人提供可负担的有质量的照料服务时必须面对一个问题,即临终老人的养老方式选择问题。《国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》(以下简称《通知》)明确提出,我国构建更加健全的以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系。但是,该《通知》并没有区分一般老人和临终老人,缺乏对临终老人的针对性政策。我国学者对养老方式选择进行了大量研究,但是,已有研究调查对象几乎都是健康老人或一般失能老人,缺乏对临终老人养老方式选择的研究。老人的临终照料与普通照料存在差异,相比后者,前者需要完全照料的时间和相应的照料费用会急剧上升[3]。

老人临终时应该住机构还是居家呢?为此,本文使用2002—2014年中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS)死亡人口跟踪调查数据,试图回答以下四个问题:老人临终时住机构是否比居家的照料成本更高?老人临终时住机构对死亡质量有什么影响?临终照料成本对死亡质量有什么影响?居住安排在照料成本影响死亡质量中是否发挥了调节作用?

二、文献综述

中国城乡老年人的居住安排呈现多样化特征,与子女同住的老年人的比例逐渐下降,越来越多的老年人选择独居、仅与配偶居住或者居住在养老院[4-5]。老年人身体功能和健康状况影响居住安排的选择,良好的健康状况与身体功能是独立居住、维持日常生活的必要条件[6]。中国老人具有居家的文化传统,习惯于生活在熟悉的家庭环境中,居家养老方式依然是中国绝大多数老年人的共同选择。并且,中国的家庭大多秉承利他主义,旨在实现所有成员的舒适生活,健康状况恶化的老人更可能与子女或他人合住[7]。但是,我国尚缺乏养老方式对照料成本和死亡质量影响的研究。

当老年人丧失自理能力或自理能力比较低时,往往需要照料服务。老年人在临终阶段,身体状况加倍恶化,大多数在基本的行动、呼吸、进食、认知能力等方面都会出现不同程度的困难,同时还会有明显的疼痛症状[8],因而其照料需求必然急剧增加,且由此形成更高的照料成本[9]。老年照料除了向正式照料人支付直接成本外,还具有间接成本[10]。居住安排对老年照料成本产生影响,但现有研究没有得出一致的结论。例如,在美国,住机构的长期护理保险使用者的人均照料成本为居家的5倍,其中政府支出的部分为3倍[11]。在荷兰,住机构的照料成本同样远高于居家[12]。但也有研究发现,在加拿大,如果把非正式照料的时间成本和间接成本转化为可计算的成本,由家庭或非专业护理人员提供的照料成本每天会增加30美元~60美元,居家照料成本比机构照料更为昂贵[13]。在美国,对阿尔茨海默氏病患者进行居家照料的成本也远高于住机构时的照料成本[14]。日本的一项研究发现,气候和地理等因素(例如房子之间的距离较远)导致无论为居家老人提供的是正式照料还是非正式照料,都是困难和昂贵的[15]。

对于接受长期照料的老人,疼痛及病理性的身体不适并不是影响老人死亡质量的主要原因,相比之下,临终照料的质量,以及临终关怀服务的可负担性、质量、社会参与等,对老人死亡质量产生更主要的影响[16],临终照料的可及性、可负担性与专业性越高,老年人临终的痛苦程度越低[17],舒适和有效的症状管理更有利于老人死得安详[18]。居住安排对死亡质量产生影响,但现有研究没有得出一致的结论。一方面,绝大多数老人偏好在家中死亡,即使在病情恶化时,4/5的老人也没有改变他们的偏好[19]。有研究发现,许多在机构中死亡的人在症状改善、医生沟通、情感支持和被尊重的治疗方面没有得到满足,在家接受临终关怀服务的老人死得更安详[20]。但另一方面,提高临终老人生存质量和死亡质量,应包括对疼痛和症状的充分管理、有效的“患者—医生”沟通和强大的治疗联盟、医生对患者治疗偏好的反应及使患者能够得到完成生命感的照料[21]。不管是家庭成员还是专职保姆,往往都缺乏专业的照料知识,难以满足临终老人的专业性照料需求。并且家庭沉重的照料压力可能影响照料者的情绪,继而这种情绪可能传染给老人,加重老人的精神负担。人们越来越意识到,临终时遇到问题和症状最好通过专业护理人员在机构中的治疗来解决[22],机构专业护工的悉心照料有助于舒缓老人的病痛,减轻其临终时的痛苦[23]。英国一项大型研究发现,在护理院和临终关怀院享受照料的非临终的癌症患者比在家享受照料的非临终的癌症患者,死亡时更安详[24]。

从已有研究文献来看,西方学者对不同居住安排下的照料成本和死亡质量进行了比较研究,但没有得出一致的结论。在我国,学者对老年照料成本的定量研究比较少,已有的定量研究主要探讨了老年照料的机会成本及自理能力与照料成本之间的关系,对不同居住安排下临终照料成本和死亡质量的研究比较罕见。本文比较分析了住机构与居家的临终照料成本和死亡质量差异,为完善老年临终照料支持政策提供建议,具有比较重要的理论意义和现实意义。

三、研究设计

(一)研究方法

1.居住安排对照料成本的影响

(1)

(2)

Pr(Si=1)=Pr(yi>0)=Φ(α0+α1Arri+αXi)

(3)

第二部分中,在支出大于0的条件下,本文采用OLS估计支出的条件期望。由于大于0的支出仍不服从正态分布,因而对支出数据进行了对数变换,如式(4):

(4)

上述两部分模型有一个暗含的假定,即个体所做的“是否发生照料成本”和“如果发生,支出成本多少”这两个决策是独立进行的。但如果“是否发生照料成本”与老人照料成本支出量有关,此时两部分模型将会出现选择性偏误。为此,本文进一步使用Heckman样本选择模型对模型设定进行稳健性检验。Heckman样本选择模型的第一阶段与两部分模型的第一部分相同,支出模型为:

(5)

然后再采用工具变量法,即通过控制影响Arri但与照料成本并不直接相关的变量,排除居住安排与残差项的相关性。先估计老人住机构的概率,再估计是否住机构对照料成本的影响。老人住机构的概率采用线性概率模型形式:

Arri=σ0+σ1Zi+σXi+ζi

(6)

本文进一步用倾向得分匹配方法(PSM)进行稳健性检验。该方法通过构建反事实匹配估计框架来识别居住安排对照料成本影响的平均处理效应(average treatment effect on the treated,简称ATT),其中,实验组为住机构,对照组为居家。我们使用卡尺(caliper,设定为0.01)内最近邻匹配方法(1对4匹配)和二元Logit模型估计倾向得分,同时也用该方法分析居住安排对死亡质量的影响。

2.居住安排、照料成本对死亡质量的影响

(7)

因照料成本为内生变量,本文进一步用倾向得分匹配方法(PSM)进行稳健性检验。该方法构建反事实匹配估计框架来识别照料成本对死亡质量影响的平均处理效应。首先把照料成本分为高照料成本组和低照料成本组,其中高照料成本组为实验组,低照料成本组为对照组,再使用卡尺(设定为0.025)内最近邻匹配方法(1对1匹配)和二元Logit模型估计倾向得分。

(二)数据和样本

本文数据来自中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS)。该调查项目由北京大学健康老龄与发展研究中心/国家发展研究院组织,在1998年进行基线调查,此后分别于2000年、2002年、2005年、2008—2009年、2011—2012年、2013—2014进行了跟踪调查,调查范围覆盖全国23个省区市,调查对象为65岁及以上老年人和35~64岁成年子女。调查问卷分为被访者问卷和死亡老人家属问卷两种。本文采用 2005年、2008—2009年、2011—2012年、2013—2014年数据库中的死亡老人追踪样本,可知2002—2014年死亡的老人总计有19623名,在删除了缺乏相关变量的样本后,最终使用12014个样本。

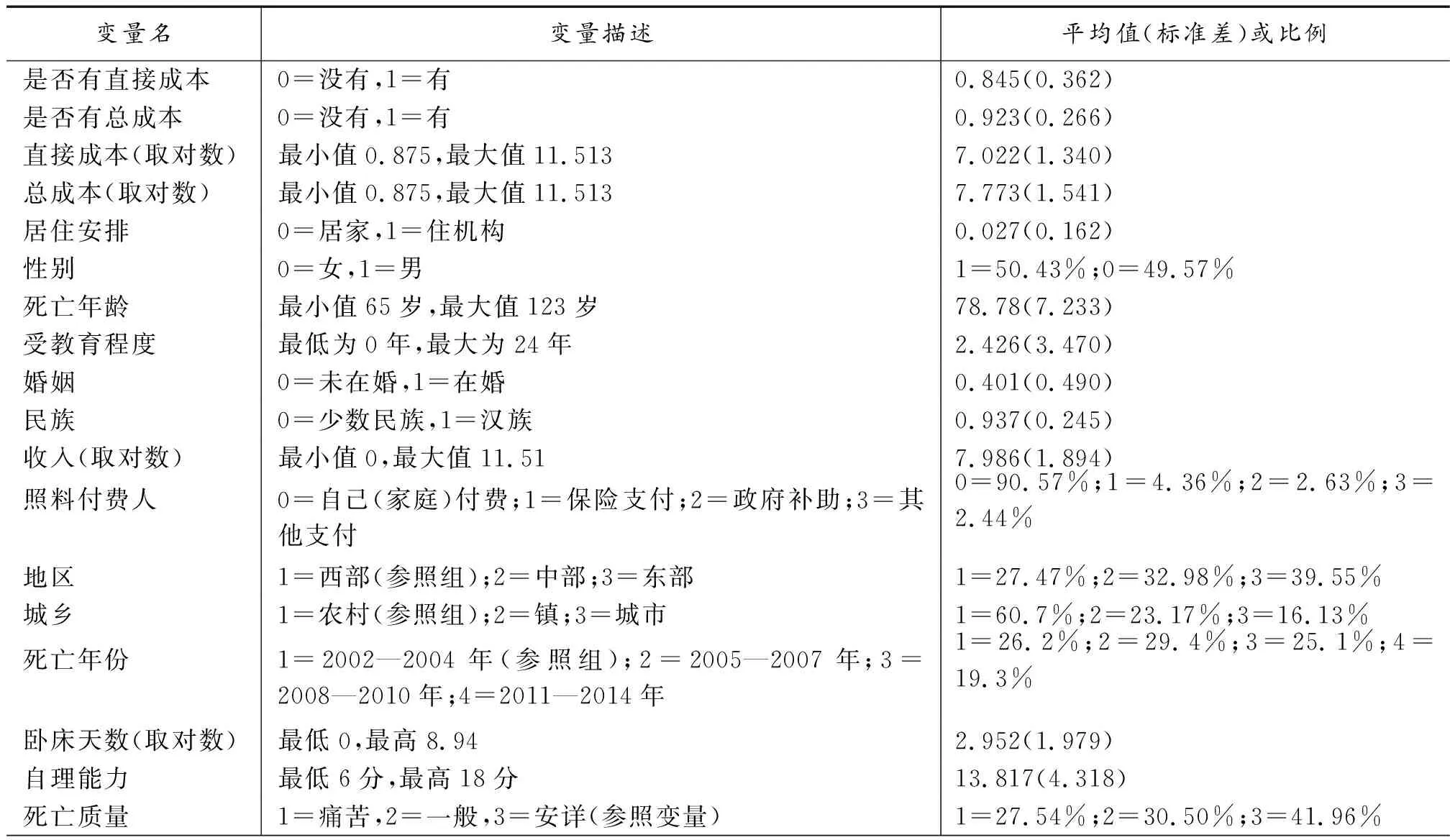

(三)变量界定

1.照料成本

本文的主要因变量为临终照料成本和死亡质量。在问卷中,照料成本包括直接成本和总成本。总成本指老人临终需要完全照料的全部成本,包括看护费、照料人员的误工费、请保姆的费用等各项服务费用,不包括医药费、给老人购买食物或日用品的费用。直接成本是指老人临终前一个月实际支付的各项照料服务费用。为了消除物价因素的影响,本文根据《中国统计年鉴》将历年居民消费价格指数统一调整到2014年的价格来确定总成本和直接成本。

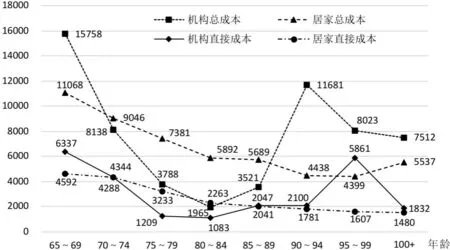

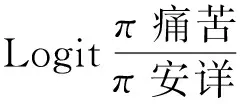

图1分别比较了老人住机构和居家的临终照料直接成本和总成本。总体来讲,居家总成本和直接成本都随年龄的提高而逐步下降,但住机构总成本和直接成本都是先随年龄下降,然后急剧上升。65~69岁死亡老人中,住机构的总成本比居家的高4689元;但70~89岁死亡老人中,住机构的成本比居家的平均低2649元;90岁以后死亡老人中,住机构的成本又高于居家的成本。65~74岁以及85岁以后死亡的老人中,住机构支付的直接成本都高于居家的直接成本,但75~84岁死亡老人中居家的直接成本高于住机构的直接成本。

明确河长的设置及职责。每条河道设置一名“河长”,并配备一名“河长助理”,其中重点河道的河长由区县人民政府负责同志担任,“河长助理”由水务或环保等部门的相关人员担任。“河长”对河道管理范围内的水生态环境治理和管理工作负总责,组织制定和实施水生态环境治理和管护方案,督导有关部门和单位切实履行职责,受理社会举报,听取监督员意见,协调处理有关重大问题。“河长助理”具体负责对河道水生态环境的日常监管和巡查工作,并定期向“河长”报告情况,提出工作建议。

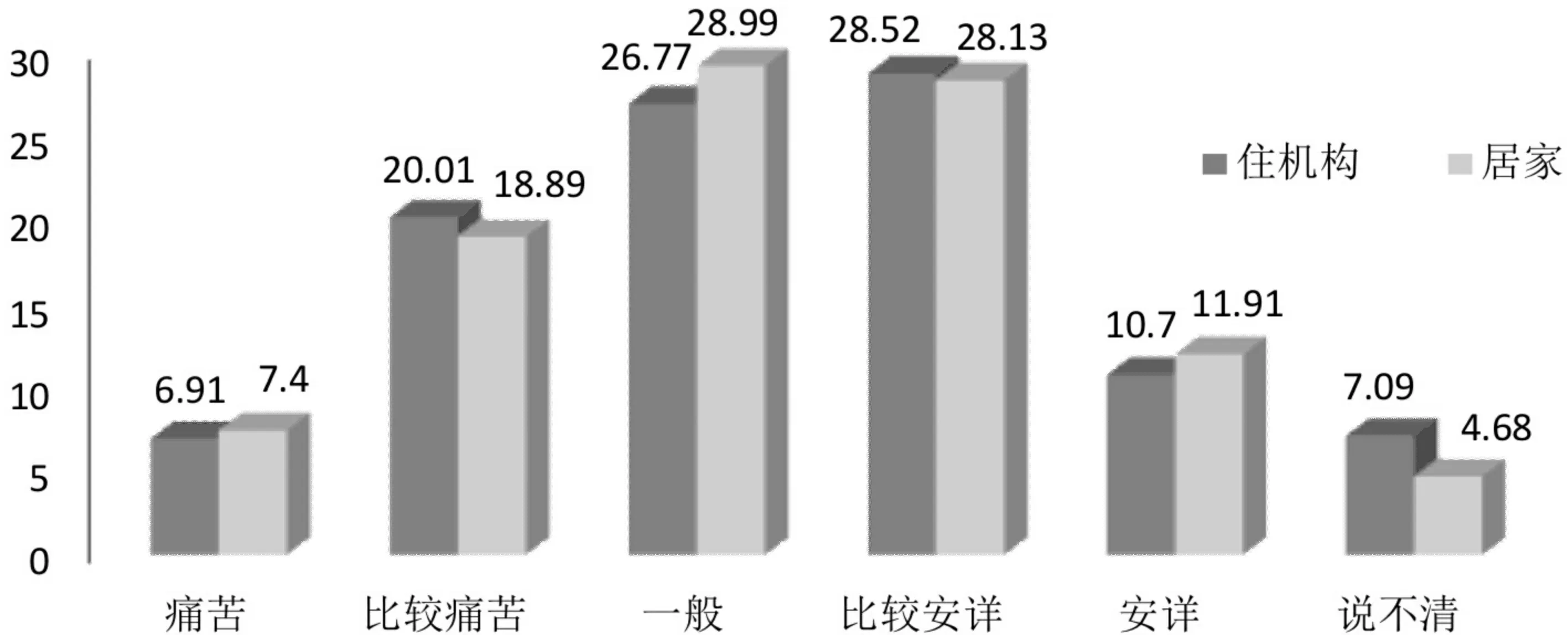

2.死亡质量

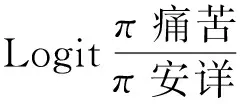

死亡质量是临终照料质量的结果变量,根据老人去世时表情痛苦程度进行度量。在问卷中,痛苦程度分为6类:非常痛苦、比较痛苦、一般、比较安详、很安详、说不清。图2分别比较了住机构和居家老人的死亡质量,与住机构对应痛苦程度的死亡比例相比,居家死亡痛苦的比例高0.49个百分点,居家死亡比较安详的比例低0.39个百分点,居家说不清的比例低2.41个百分点,居家死亡安详的比例高1.21个百分点,居家死亡比较痛苦的比例低1.12个百分点。

由于难以把“说不清”类别纳入模型进行分析,并且样本中对相关题目的回答有1.4%的缺失值,因此,本文对死亡质量重新进行编码,将“非常痛苦、比较痛苦、一般、比较安详、很安详”编码为1,“说不清”编码为2,“缺失值”编码为3,并把死亡质量和居住安排进行交叉分析,卡方检验值为0.360,这说明“说不清”“缺失值”样本在住机构和居家老人中没有显著差异。在回归分析时,本文删除了“说不清”的样本,并把“非常痛苦”和“比较痛苦”作为一类,把“比较安详”和“很安详”作为一类。

单位:元

图1 老人临终照料直接成本与总成本比较

单位:%

图2 住机构和居家老人死亡质量比较

3.居住安排

本文的主要解释变量为居住安排,分为住机构和居家两类,其中居家包括独居、仅与配偶住、与子女住和与他人住。

4.其他控制变量

其他控制变量包括性别、死亡年龄、收入、教育程度、婚姻、民族、照料付费人、地区、城乡、死亡年份和照料需要。由于老人都是以家庭为单位生活,因此老人收入用家庭人均年收入来表示,此外,为消除物价因素的影响,根据《中国统计年鉴》将历年消费价格指数统一调整到2014年的价格得到最终的收入结果。在样本中,有一部分老人的收入为0,在对收入进行对数处理时赋值为1,以避免分析时样本量的减少。老年人的照料需要用自理能力、卧床天数表示。自理能力是指临终前老人洗澡、穿衣、上厕所、吃饭能否自理、室内活动是否需要他人帮助、大小便能否控制。如果完全能自理(完全不需要帮助或能控制)记1分,部分能自理(部分需要帮助或控制)记2分,完全不能自理(完全需要帮助或控制)记3分,因此6项自理能力得分最低为6分,得分最高为18分,得分越高自理能力越差。

变量的描述性统计如表1所示。

表1 变量的描述性统计

四、回归结果

(一)居住安排对临终照料成本影响的回归结果

表2给出了居住安排对临终照料直接成本和总成本的影响的估计结果。在模型1的第一部分中,和居家老人相比,住机构的老人更可能支付直接成本。在模型1第二部分中,住机构比居家的直接成本显著高24.36%(e0.218-1)。在模型2的第一部分中,住机构和居家在是否支付总成本方面没有显著差异。在模型2第二部分中,住机构和居家的照料总成本同样没有显著差异。

其他变量对临终照料直接成本和总成本的影响结果如下:男性支付的直接成本比女性更高,但总成本没有显著差异;受教育程度或收入水平越高、在婚、照料费用采用保险支付、卧床天数越长、自理能力越低、死亡年份越大的老人,支付的直接成本和总成本越高;西部、中部、东部地区老人的直接成本和总成本总体上依次增加,居住在农村、镇、城市的老人支付的直接成本和总成本依次增加;但死亡年龄越大,支付的直接成本和总成本都显著越低。

(二)居住安排对临终照料成本影响的稳健性检验

1.Heckman样本选择模型检验

如表3所示,借助本文Heckman样本选择模型,检验了居住安排对临终照料直接成本和总成本的影响。各模型中,lambda系数都不显著,说明本文用两部分模型对上述模型进行分析是正确的。根据Heckman模型估计结果,住机构对直接成本和总成本影响的系数都分别与模型1和模型2接近。

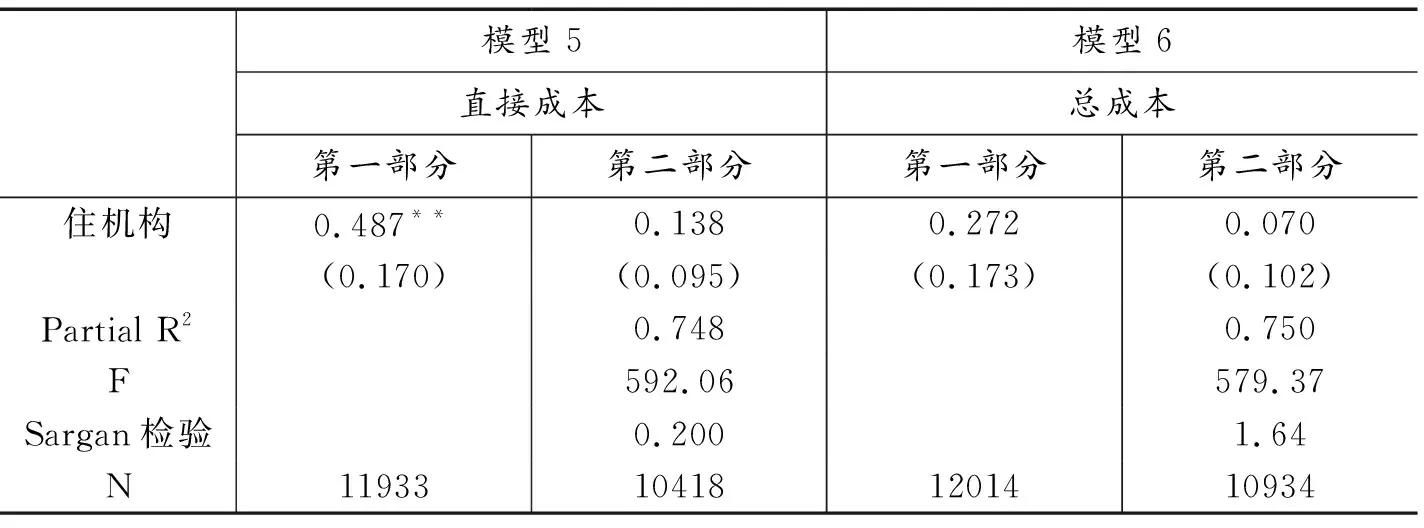

2.工具变量的稳健性检验

在上述模型中,居住安排可能是内生的,因此采用工具变量做稳健性检验。工具变量为个体所在的按地区、城乡分组的除自己之外其他老人的养老机构入住率和按地区、城乡分组的其他组老人的养老机构平均入住率。工具变量的合理性在第三部分中已说明。表4汇报了工具变量的检验结果。各模型工具变量的F检验和Sargan检验表明,工具变量具有非弱工具性和外生性特点。居住安排对直接成本的影响的工具变量检验结果表明,模型第二部分工具变量的回归系数发生了较大改变,住机构与居家支付的直接成本变得不显著。Hausman检验时,p=0.00,说明工具变量回归与原来的回归显著不同,原来的方程的确有内生性问题导致的估计偏误。

表2 居住安排对临终照料直接成本和总成本的影响

注:***表示p<0.01,**表示 p<0.05,*表示 p<0.10;表中#列报告的是边际效应。

表3 Heckman样本选择模型检验结果

表4 工具变量的结果

说明:第一部分用的是IV-probit模型,表中报告的为系数;**表示 p<0.05。

3.PSM的稳健性检验

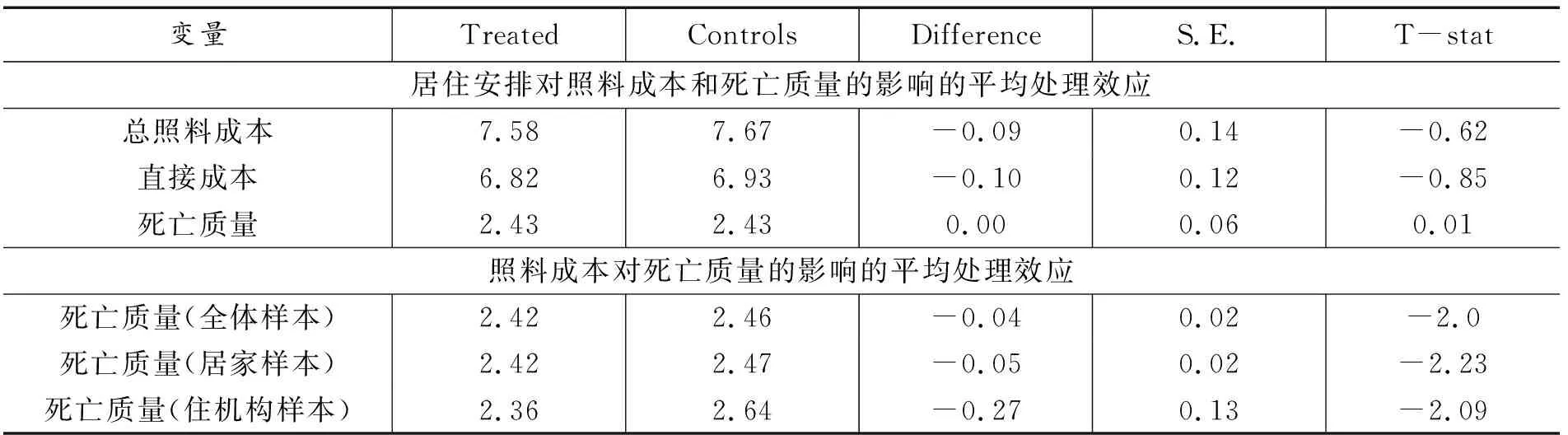

在利用倾向得分匹配方法(PSM)分析时,本文对匹配样本进行了平衡性检验。所有匹配模型中,t检验结果表明匹配的样本变量不存在显著的组间差异,整体匹配质量比较好。PSM分析后的平均处理效应如表5所示,可以看出,居住安排对总照料成本和直接照料成本的影响都不显著,这说明上述工具变量分析的结果是稳健的。

表5 基于PSM分析的平均处理效应(ATT)

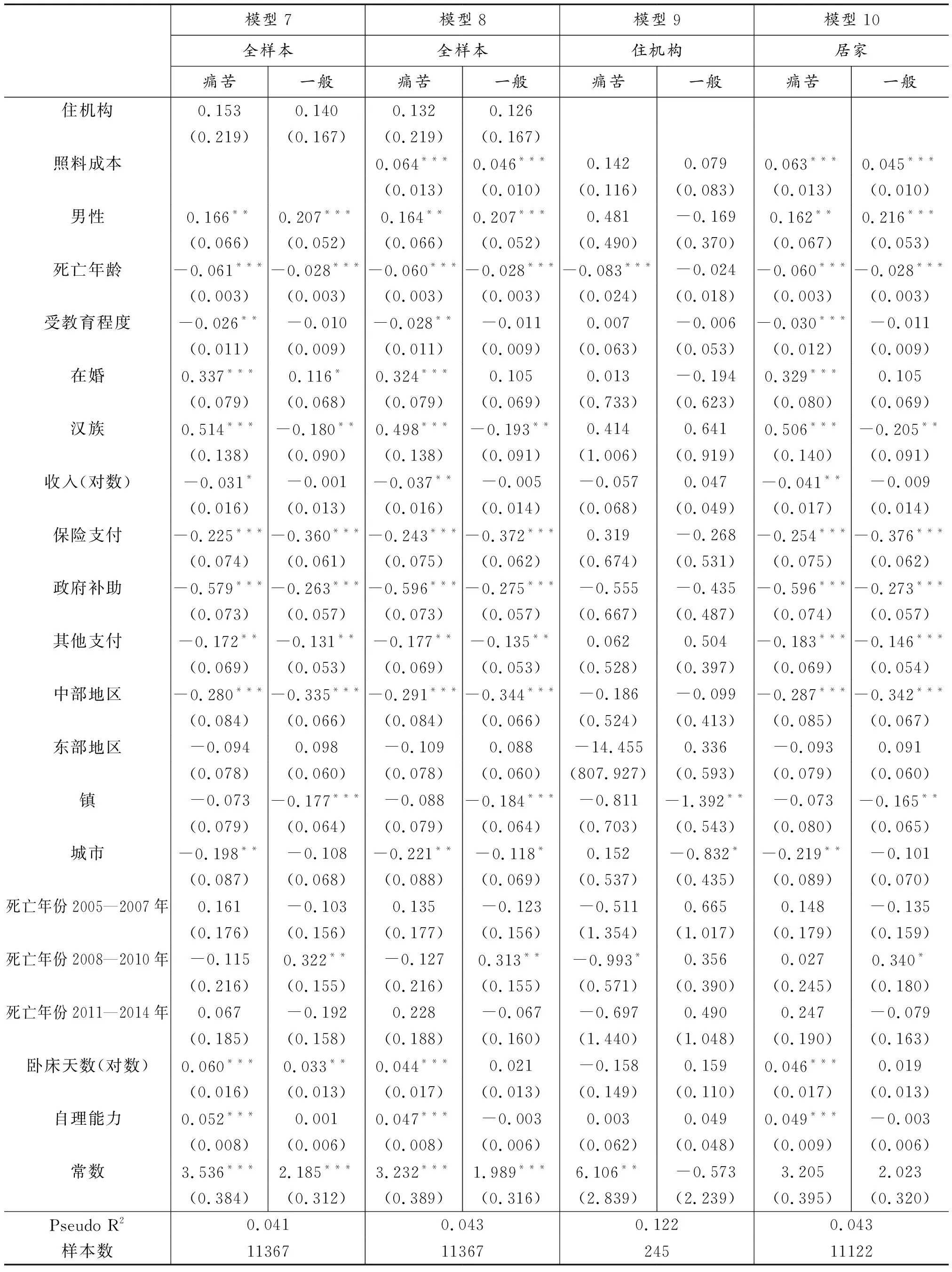

(三)居住安排与照料成本对死亡质量的影响

表6 居住安排、照料成本对死亡质量影响的Mlogit回归分析结果

注:同表2。

进一步用PSM分别分析居住安排、照料成本对死亡质量的影响,以检验上述回归模型的稳健性。PSM分析后的平均处理效应如表5所示,可以看出,居住安排对死亡质量的影响不显著,但照料成本对死亡质量的影响非常显著,这说明上述回归模型分析的结果是稳健的。与回归模型不同的是,住机构样本中,照料成本对死亡质量的影响也非常显著。这可能与样本总量较少从而影响匹配有关(匹配时损失了18个样本,占总样本的7.35%),但并不影响上述回归模型的基本结论。

五、研究结论与讨论

老人在临终时的照料需求较大,那么何种养老模式更适合临终老人呢?本文利用2002—2014年CLHLS的死亡人口跟踪调查数据,借助两部分模型、样本选择模型、工具变量和PSM,首次对住机构和居家老人的临终照料直接成本和总成本进行了深入比较,并借助Mlogit回归模型和PSM,研究了居住安排与照料成本对死亡质量的影响。

研究发现,我国老人临终时面临较高的照料成本,但死亡质量有待提高,高达27.54%的老人死亡时痛苦或比较痛苦。临终住机构老人比居家老人更可能支付直接成本,但是否支付总成本的概率没有显著差异,并且住机构和居家支付的直接成本和总成本没有显著差异。这和国外的相关研究结论并不一致。这可能源于两个方面的原因:一是研究对象的差异,本文的研究对象为临终老人,照料需求强度比一般老人更高;二是其他研究并没有解决内生性问题。根据前文的分析,居住安排存在内生性问题。如果不解决内生性问题,则老人住机构时,支付的直接成本会显著更高,但借助工具变量控制居住安排的内生性后,老人住机构的直接成本与居家的没有显著差异。这说明居家照料成本比较高的老人可能选择住机构,导致老人住机构的直接成本比居家显著更高。

老人住机构与居家的死亡质量没有显著差异。这可能是因为我国机构照料没能体现专业性的优势,照料水平较低。但是,照料成本对死亡质量有显著影响,死亡质量随着照料成本的提高而下降。这主要是由于我国老人在临终阶段十分缺乏专业护理、疼痛控制、心灵关怀,同时高额的医疗费用更加重了临终者及其家庭的经济负担[25]。不过,本文没有检验出居住安排在照料成本影响死亡质量中发挥了调节作用。对于居家老人,随着照料成本的提高,死亡质量显著下降。这说明我国居家老人照料质量存在较大问题,给老人提供的照料服务不一定是老人所需要的,甚至加重了老人的心理和精神负担,因此提供的照料服务越多,老人死亡质量反而越低。此外,这可能也与我国缺乏家庭照料的支持政策导致家庭照料专业性欠缺有关。对于住机构的老人,照料成本对死亡质量影响不显著。这可能是由于不同机构照料质量存在较大差异,因而照料成本系数有更大的标准误。但这也表明,提高临终住机构老人的照料成本可能提升死亡质量,也可能降低死亡质量。不过总体来讲,在我国,临终照料成本对居家老人和住机构老人死亡质量的影响没有显著差异。这进一步表明,我国机构临终照料没有体现出专业性的优势。

我国将逐步进入深度老龄化和高龄化阶段,老年照料的负担也将日益增加,特别是临终照料成本会快速增长。如何在提升临终照料服务质量的同时降低照料成本必将成为重要的政策议题。完善我国养老服务体系,既应考虑照料服务成本,也应考虑照料服务的专业性与家庭照料的压力,根据老人照料需求强度和特征,精准施策。对于具有较强自理能力的老人,其照料服务需求较低,住机构的照料成本可能比居家更高,因此鼓励发展居家养老有一定的合理性。对于具有较多照料服务需求的临终老人,住机构的直接成本和总成本都与居家的没有显著差异,老人临终照料成本的提高反而降低了死亡质量,因此,亟须进行临终照料服务供给侧结构性改革,发展临终照料的专业服务。总体来讲,机构照料更有可能提高临终老人的死亡质量,因此,我国应大力发展临终机构照料服务,并提高机构照料的专业性。但是,由于文化传统和老人偏好的影响,临终居家照料仍将是主体养老方式,对此,我国应出台临终家庭照料的支持政策,提升家庭照料的专业性,更好地满足老人的需求。