基本养老保险对居民幸福感的影响及其机制研究

2020-06-11蒲晓红赵海堂

蒲晓红 赵海堂

(四川大学公共管理学院,四川成都,610065)

一、引言

中国用三十年时间完成了西方世界两三百年才完成的现代化历程,有学者将其描述为“压缩的现代化”[1]。这种“压缩的现代化”正推动当今中国迈入风险社会,由于时空的压缩并未给抵抗风险的制度化预期和管理留下充足时间和文化观念土壤,因而增加了风险爆发概率[2]。通常高速度的经济发展在极大程度地提升国民物质福利的同时,却也以另一种更快的速度激发社会怨愤情绪[3],学者们将此悖论称为“政绩困境”[4]。面对物质成功但收入分配差距较大的现实检视,党的十九大报告将民生建设上升为检验一个政党、一个政权性质的试金石的战略高度,并提出“使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”的改革发展目标。在具体的民生建设策略中,社会保障制度建设成为解决不平衡不充分发展问题,提升国民幸福感的重要抓手。而当风险社会遇到老龄化社会,完善基本养老保险制度俨然成为新时代我国社会保障制度建设的关键要义。由此笔者不禁思索,参加基本养老保险能否提升居民幸福感?其背后存在怎样的影响机制?对这两个问题的回答既是推进全民参保计划的逻辑前提,也是养老政策效应评估的价值归属。

自从伊斯特林提出“幸福—收入悖论”以来[5],学界对于主观幸福感(subjective well-being)的研究成果汗牛充栋,呈现多学科渗透、多场域论证和多方法求解之趋势。在中国场域的主观幸福感研究中,围绕影响因素的探究更是方兴未艾的问题域,主要包括收入差距、收入不平等、政府质量和社会资本[6-9]。而对于基本养老保险与主观幸福感关系的研究,本文认为现有文献存在可进一步挖掘的研究点。第一,关于基本养老保险对居民幸福感的影响效果,学者们的研究结论莫衷一是,存在着激励效应和抑制效应两种相反观点;第二,现有文献主要聚焦基本养老保险对主观幸福感的主效应,缺乏探讨两者之间的内在机制;第三,过往基本养老保险的幸福效应评估往往忽视自我选择偏误问题,即对是否参加基本养老保险的政策干预不满足严格外生,而是缘于参保个人的有意识选择,进而得出的结论会使主效应的估计产生偏误,造成因果推断效力减弱。在上述现实推动和理论指引下,本文研究基本养老保险对居民幸福感的影响及其内在机制。首先,从物质和精神两个层面出发,回顾基本养老保险、社会信任和主观幸福感的相关文献,在此基础上提出研究假设。其次,基于中国综合社会调查2015年的数据,利用有序Logit模型和倾向得分匹配模型,解决自我选择偏误类型的内生性问题,实现了参加基本养老保险影响幸福感的因果推断,并在此基础上重点探究上述影响的内在机制,这也是论文的理论贡献之处。最后,通过分析与讨论研究结论,为我国多层次养老保险体系建设提供重要的政策启示。

二、文献回顾与研究假设

(一)基本养老保险与主观幸福感的主效应及其异质性

主观幸福感被定义为“个体对自身生活状况的积极认知和情感评估”[10],它不仅是民心所向的主观福利,也是政府治国理政的合法性来源。改革开放四十余年以来,尽管中国居民的物质生活水平大幅度提高,但其幸福感并未同步增长,这种背离被学者们描述为“失意的成功者”[11]。近年来,我国政府在治理现代化进程中,逐渐摒弃对“唯GDP论”的工具理性迷恋,愈发重视价值理性,突出表现为采取一系列制度安排和政策行动来加强民生建设,旨在提升老百姓的幸福感。

关于养老保险与主观幸福感的关系,学界存在着两种迥然不同的结论:激励效应和抑制效应。赞成激励效应的学者认为,养老保险具有保障未来和调节收入差距的双重激励功能。一方面,有养老保险使居民降低对未来的不确定性,提高应对风险的能力,保障其在将来失去劳动能力或稳定收入来源之老年阶段的生活质量,增强养老安全感,进而提升幸福感[12]。另一方面,养老保险通过相应的缴费机制和待遇补偿机制,能够发挥缩小贫富差距、调节收入分配的功能,从而提升居民幸福感[13]。同时,作为一种亲贫式的公共支出政策,养老保险降低了由攀比效应引致的幸福感下降[14]。邓大松和杨晶利用CHFS 2015的数据证实了上述两种效应,养老保险提高了农村老年人的心理获得感,发挥了再分配效应,进而提升农村老年人群体的主观幸福感[15]。

与此相反,支持抑制效应的学者认为,养老保险并不能显著提升参保者的幸福感[16],其原因在于参保者可能认为养老保险的缴费压力较大,而将来的养老金待遇水平并不高,进而挤出当前的消费。激励效应和抑制效应的内在逻辑分歧在于参保者对于养老保险政策的认知,到底是更加看重或满意养老金待遇还是缴费压力。换句话说,如果现期确定性缴费压力的福利损失抵消了未来确定性保障生活的福利增进,那么参加养老保险并不能提升幸福感[17]。聂建亮和苗倩的研究表明,养老金待遇评价对于农村老人的主观幸福感具有显著的正向影响,但如果农村老人认为农村和城镇在养老金待遇上存在差异,那么其幸福感就会受到侵蚀[18]。总的来看,赞成激励效应的学者多于支持抑制效应的学者。

本文认为,在“不患寡而患不均”的传统文化观念培育下,中国居民的价值判断实际是嵌入到以血缘和地域为纽带的熟人社会之中,表现为倾向与自己周围人进行福利比较,进而判断自身是否处于劣势状态。那些未参加基本养老保险的老百姓就可能在社会比较过程中产生“我们有权享用但实际被排除之外”的相对剥夺感,进而产生消极负面的情绪。同时,随着养老服务条件优化和养老金待遇提升,基本养老保险愈发能够满足老年生活期望,免除参保者的后顾之忧。尤其是中国家庭结构呈现小型化、核心化和空巢化趋势,加剧了家庭养老的脆弱性,基本养老保险的保障效应和调节效应就显得更为重要。基于此,本文提出假设1。

假设1:参加基本养老保险能够显著提升中国居民的幸福感。

对于不同收入群体而言,参加基本养老保险对主观幸福感的影响可能存在异质性。一方面,已有研究表明,中国社会保险制度具有调节收入分配差距的“劫富济贫”功能[19],这显然对中低收入群体更有利。另一方面,社会经济现代化的轨迹伴随着时空背景的深刻变迁而到达一个边际效用递减的转折点,按照边际效用递减规律,基本养老保险对于中低收入群体的效用明显高于高收入群体。在“正当化调整”的内在指引下,位于需求阶梯较高位置的高收入群体逐渐将已有的生活状态调整为常态化标准,进而激发更高水平的期望[20]。作为养老保障体系的第一层次,基本养老保险并不能完全满足他们多层次和个性化的养老需求,相反则更容易满足中低收入群体的养老需求。基于此,本文提出假设2和假设3。

假设2:参加基本养老保险能够显著提升中低收入居民的幸福感。

假设3:参加基本养老保险不能显著提升高收入居民的幸福感。

(二)社会信任在基本养老保险与主观幸福感之间的中介作用

根据社会排斥理论,那些未被纳入公共政策惠及范围的弱势群体容易产生与社会成员之间的疏离感和焦虑感,进而表现出更为明显的预防性动机以及谨慎与人交往的特征[21]。Olivera提出同质性偏好假设,社会成员总是倾向与自己经济社会地位相似的群体进行交往。普惠性的政策项目能够培育社会成员之间的命运共同体认同[22]。Rothstein和Uslaner研究发现,人们更愿意信任同一群体或阶层的成员,因为那些掌握资源较少的人们会认为自己并未拥有和资源更多的人相同的机会[23]。这种不公平不仅降低了民众对政府的信任,还加剧了群体间的利益冲突和紧张关系,从而侵蚀社会信任[24]。

社会信任是指社会成员基于共同认同的规范,对于他人所产生的秩序、诚信和互惠合作的期望[25]。它既是解决集体行动困境与建立良善公共秩序的道德资源,也是政治系统实现“使民主运转起来”善治图景的公共品[26]。具有高人际信任水平的个体拥有对未来生活的乐观且稳定的预期,并不断激发自我驱动力,这种良好的生活体验有助于培育幸福感[27]。作为降低社会复杂性的简化机制,社会信任让社会成员共享像货币那样的普遍化符号的互惠规范。这种普遍化和互惠性机制增强了个体置于不确定性和流动性的外部关系中的耐受性[28],加强人际的自发交流和合作,维系人与人之间的亲密关系,进而为个体提供实现目标和满足需求的路径和资源。因此,过往的研究始终将社会信任视为解释和预测国民幸福感最稳定和最有效的指标之一。譬如,Rodríguez-Pose和Berlepsch基于欧洲23个国家调查数据,发现社会信任是提升欧洲居民幸福感的主要驱动力[29]。袁正和夏波将世界价值观调查中有关中国的四次抽样调查数据整合成混合截面数据,并利用该数据证明社会信任确实能够显著增强中国居民的幸福感[30]。

通过总结上述文献,本文分析了公共政策与社会信任间、社会信任与主观幸福感间的内在逻辑,并认为,参加基本养老保险不仅能够让更多的居民共享改革发展的红利,预期在老年生活阶段获得确定性的福利,还能调节收入差距和缩小群体差异。这种趋同性和预见性很大程度上破除了身份藩篱所引致的标签效应,重构身份认同,促进人际信任,而信任又能发挥塑造积极价值判断和提升互惠交往的功能,从而提升居民的幸福感。基于此,本文提出假设4。

假设4:社会信任在基本养老保险与主观幸福感之间发挥部分中介作用,即基本养老保险通过社会信任影响居民幸福感。

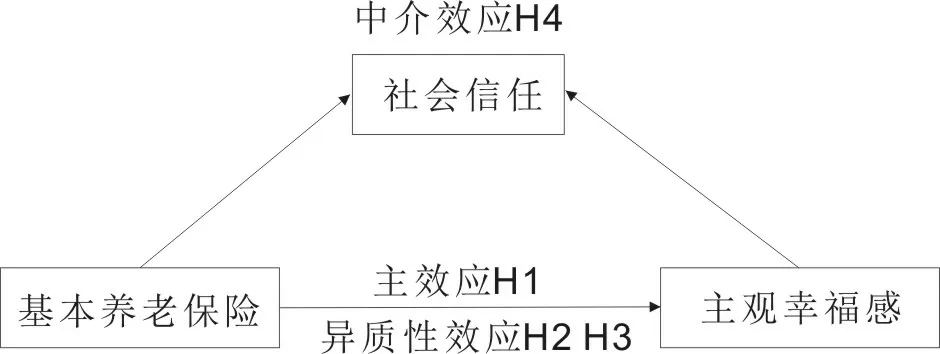

综上所述,本文的假设模型如图1所示。

图1 假设模型

三、数据、变量与计量模型

(一)数据来源

本文数据来源于2015年中国综合社会调查(简称“CGSS 2015”)。中国综合社会调查(CGSS)由中国人民大学中国调查与数据中心执行,采用“区县—乡镇街道—村居—家庭”的多阶分层PPS随机抽样方法,在我国各省份全面收集社会、社区、家庭、个人层次的数据,主要涉及社会态度、阶层认同、社会保障、十年回顾、家庭与性别角色、社会网络与社会资本等核心信息。在现有关于中国主观幸福感的研究成果中,CGSS数据已经成为最重要的数据来源。CGSS 2015在全国28个省份中抽取100个区县和北京、上海、广州、深圳、天津5个大城市的样本,样本数量为10968个。为了确保数据分析的一致性,本文剔除含缺失值的样本,最终获得有效样本量8356个。同时,根据《中国统计年鉴》的收入五等份划分标准,本文将处于收入前20%的样本划为高收入群体,剩余80%的样本划为中低收入群体,最终得到高收入群体和中低收入群体样本量分别为1826个和6530个。

(二)变量操作化

本文被解释变量为主观幸福感。纵览过往研究,学者们倾向通过询问受访者对于生活的幸福感受来测量主观幸福感。因此,本文参照此策略,采用问卷中“总的来说,您觉得您的生活是否幸福”题项测量被解释变量,通过李克特五分法设置回答选项。其中,回答“非常幸福”的比例为17.80%,“比较幸福”的比例为59.97%,“说不上幸福不幸福”的比例为14.66%,“比较不幸福”的比例为6.26%,“非常不幸福”的比例为1.30%。可以看出,中国居民普遍觉得自己的生活是幸福的。

本文的解释变量为基本养老保险,测量采用问卷中“您目前是否参加城市/农村基本养老保险”题项,回答“参加”的比例为69.84%,回答“未参加”的比例为30.16%。可以看出,2015年我国仍有相当部分群众未参加基本养老保险。

本文的中介变量为社会信任,其本质是对社会成员的普遍信任,测量方法通常是询问受访者对于社会成员的整体信任水平。因此,本文采用问卷中“您同不同意在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的”题项,并通过李克特五分法设置回答选项。其中,回答“非常同意”的比例为7.17%,“比较同意”的比例为56.23%,“说不上同意不同意”的比例为16.15%,“比较不同意”的比例为17.50%,“非常不同意”的比例为2.96%。总的来说,绝大多数的中国居民认为其他人是值得信任的。

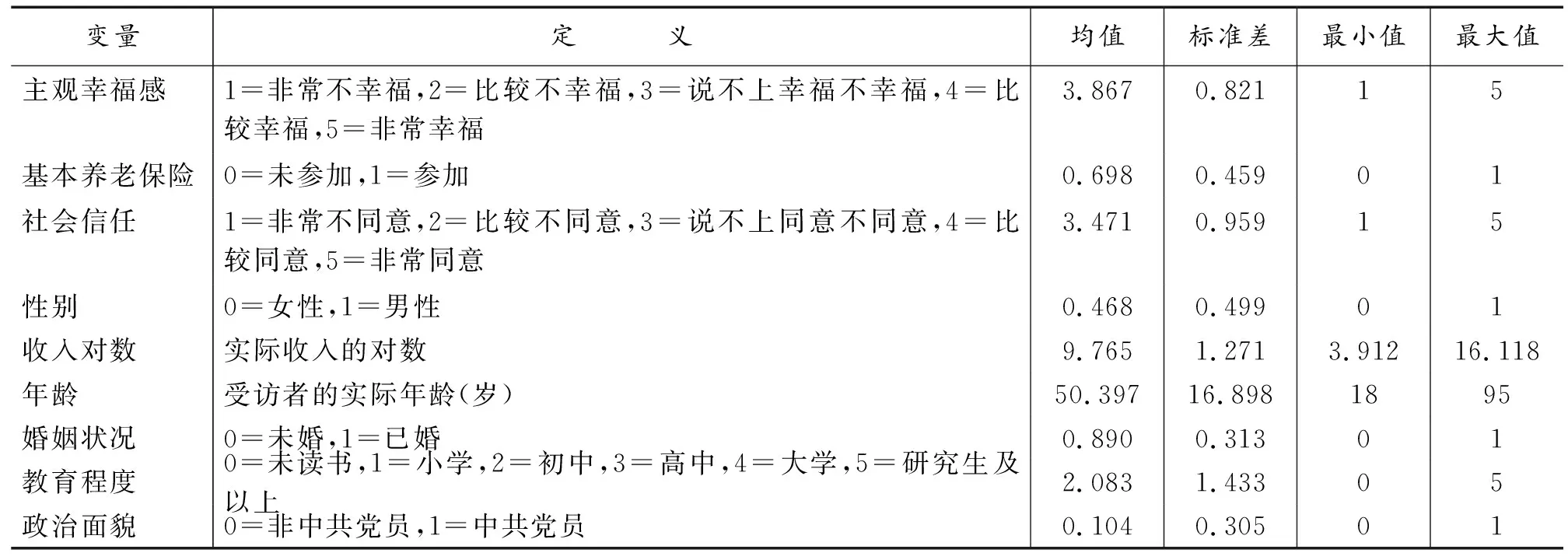

本文的控制变量包括性别、收入对数、年龄、婚姻状况、教育程度、政治面貌、身体健康、宗教信仰、户籍、社会公平和阶层认同。所有变量的定义和描述性统计量见表1。

表1 变量的定义与描述性统计

(续表1)

变量定 义均值标准差最小值最大值身体健康1=很不健康,2=比较不健康,3=一般,4=比较健康,5=很健康3.6081.07515宗教信仰0=无宗教信仰,1=有宗教信仰0.1090.31201户籍0=城市户籍,1=农村户籍0.4100.49201社会公平1=完全不公平,2=比较不公平,3=说不上公平不公平,4=比较公平,5=完全公平3.1971.00515阶层认同1=最底层,10=最顶层4.3161.638110

(三)计量模型

计量模型的选择取决于数据类型和被解释变量类别。CGSS2015是横截面数据,被解释变量“主观幸福感”是有序离散变量,衡量的是相对效用,理应采用有序模型。鉴于有序Logit模型和有序Probit模型的应用结果相似,并且后者的系数较难有直观解释,本文采用有序Logit模型。有序Logit模型假定有可以代表被解释变量Happiness的潜变量Happiness*,而潜变量Happiness*的决定方式如下:

(1)

(2)

(3)

四、实证分析结果

(一)基本养老保险与主观幸福感的主效应与异质性效应

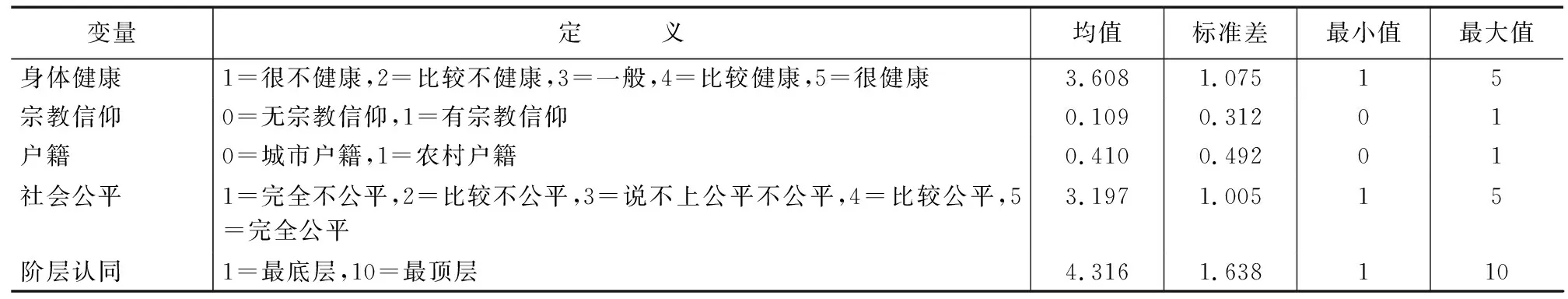

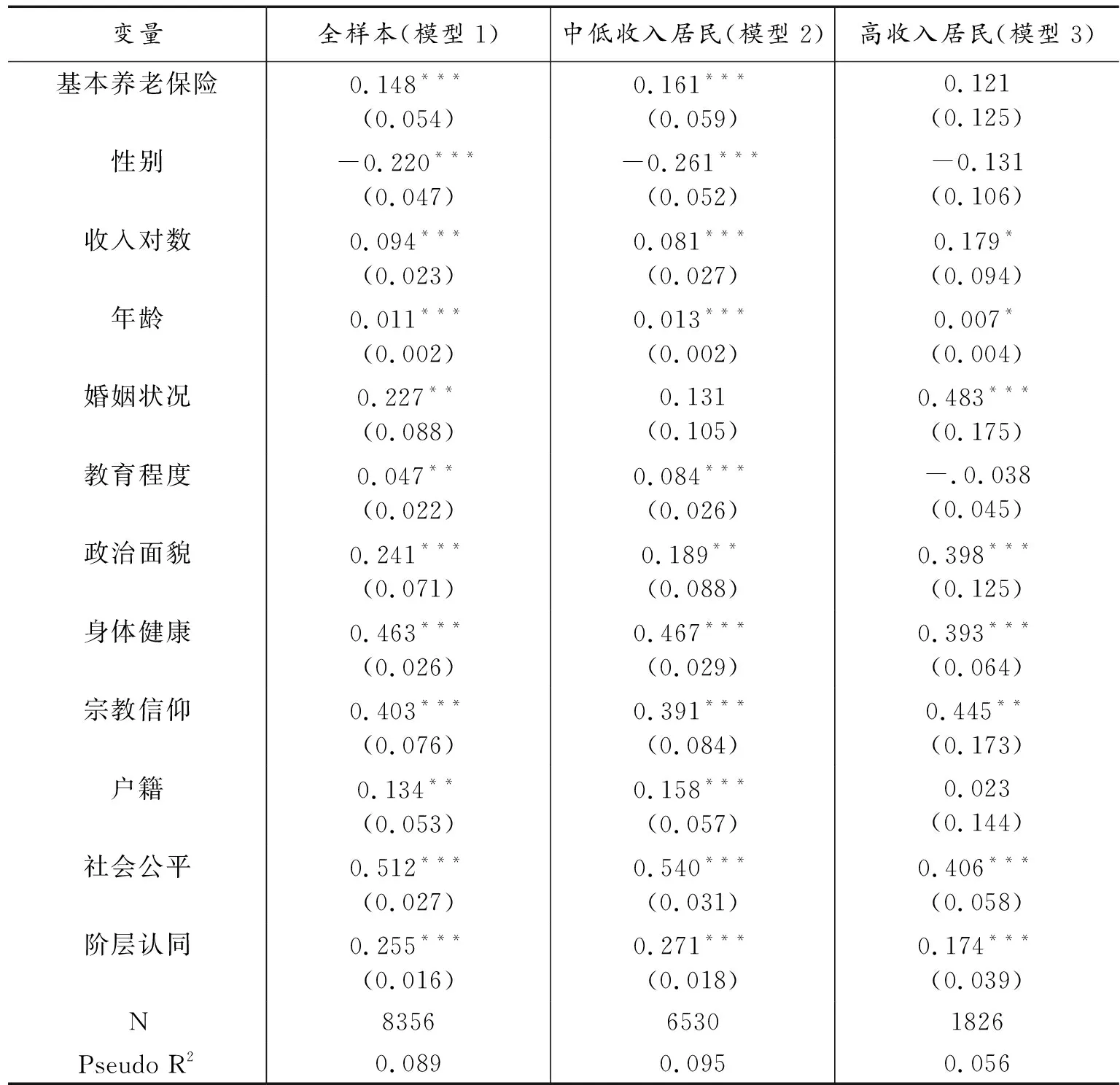

为了探究基本养老保险对主观幸福感的主效应和异质性效应,本文构建了3个分析模型,表2和表3分别反映回归系数和边际效应。

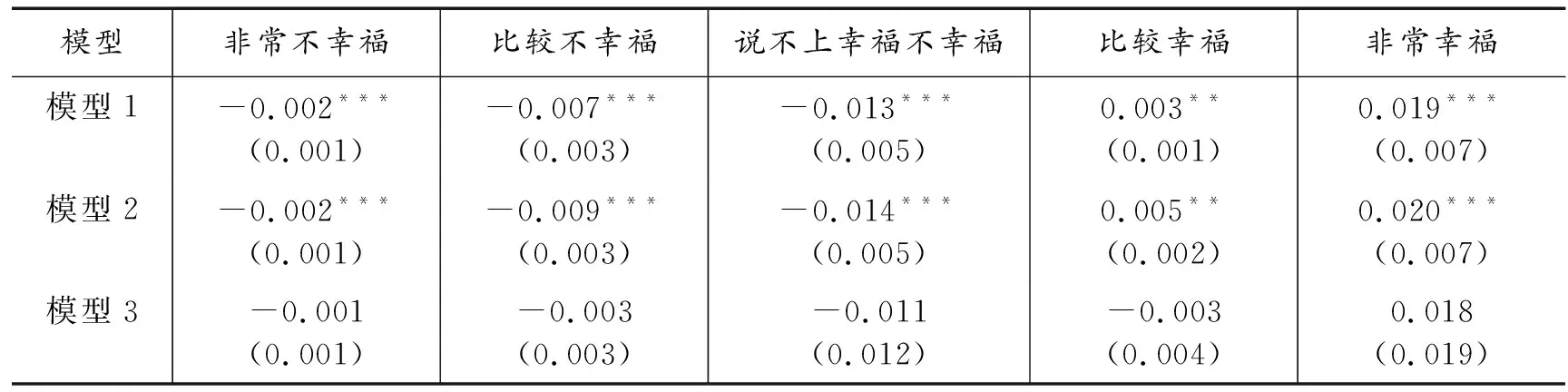

表2中模型1的结果表明,参加基本养老保险对所有居民幸福感的影响在1%的水平上显著为正,估计系数为0.148。表3中模型1的边际效应估计结果表明,如果居民参加基本养老保险,那么他们感觉“非常不幸福” “比较不幸福”“说不上幸福不幸福”的概率分别显著降低0.2%、0.7%和1.3%,而感觉“比较幸福”与“非常幸福”的概率分别显著上升0.3%和1.9%。因此,参加基本养老保险能够显著提升居民的幸福感,假设1证明成立。

表2中模型2的结果表明,参加基本养老保险对中低收入居民幸福感的影响在1%的水平上显著为正,估计系数为0.161。根据表3中模型2的边际效应估计结果,如果中低收入居民参加基本养老保险,那么他们感觉“非常不幸福” “比较不幸福” “说不上幸福不幸福”的概率分别显著降低0.2%、0.9%和1.4%,而感觉“比较幸福”与“非常幸福”的概率分别显著上升0.5%和2%。因此,参加基本养老保险能够显著提升中低收入居民的幸福感,假设2证明成立。

在表2模型3中,解释变量“基本养老保险”的估计系数为0.121,但并未通过显著性检验。并且根据表3中模型3的边际效应估计结果,高收入居民参加基本养老保险并未显著改变他们各幸福感次序的概率。因此,参加基本养老保险不能显著提升高收入居民的幸福感,假设3证明成立。

表2 社会养老影响主观幸福感的有序Logit回归结果

注:(1)***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著;括号内为稳健标准误。

表3 基本养老保险影响主观幸福感的边际效应估计

注:(1)***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著;括号内为稳健标准误。

(二)内生性问题与反事实的因果推断

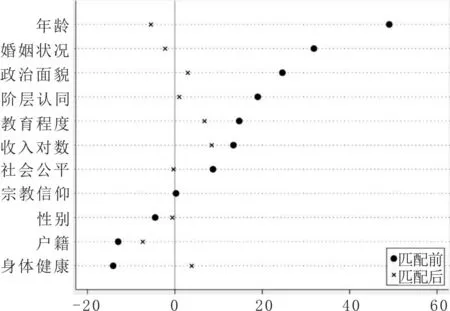

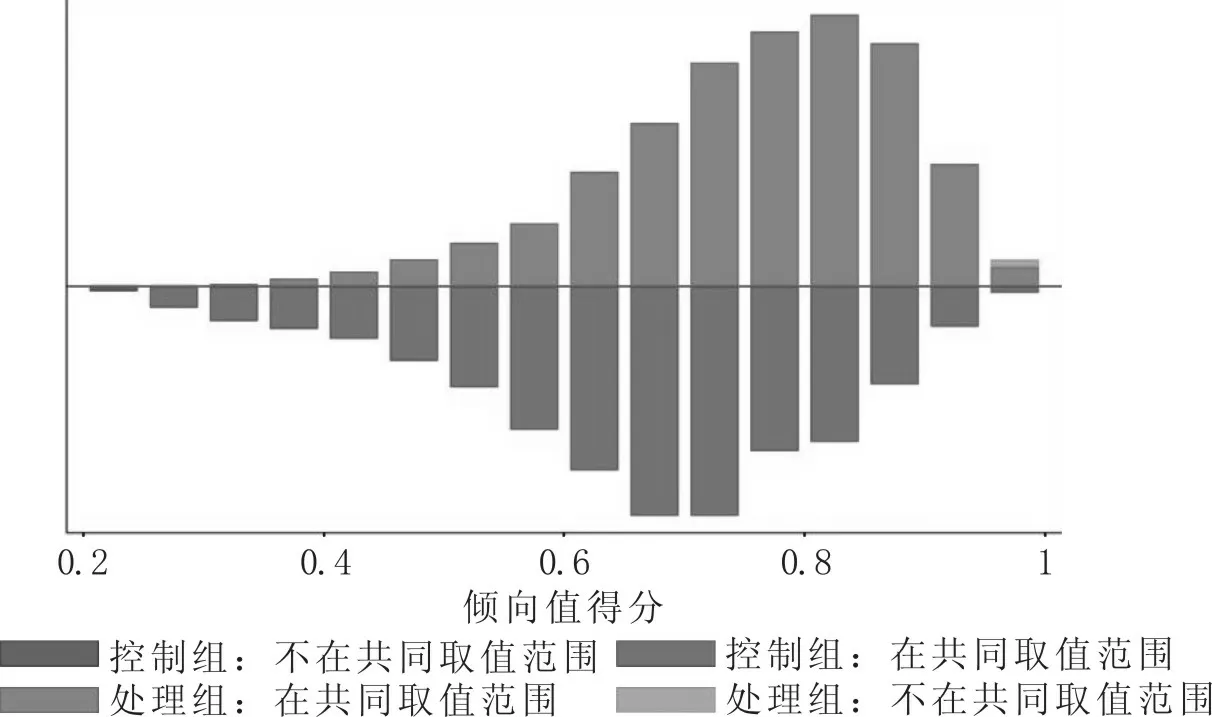

正如前文所言,对是否参加基本养老保险的政策干预不满足严格外生,而是缘于个人有意识的选择,这就可能产生自我选择偏误的内生性问题,造成错误的因果推断。因此,本文利用倾向得分匹配模型,构建一个反事实估计框架,以期修正有序Logit模型结果。为了避免对某种匹配方法的依赖,保证匹配结果的稳健性,本文同时采用近邻匹配(1∶4)、半径匹配(半径0.03)和核匹配(带宽0.06)方法。需要强调的是,倾向得分匹配法需要进行平衡性检验,主要判断控制组和处理组在协变量方面是否有显著差异。已有研究表明,近邻匹配、半径匹配和核匹配的分析结论基本一致[31]。因此,本文接下来主要陈述全样本的近邻匹配法的平衡性检验结果。图2反映了协变量标准化偏差的近邻匹配前后分布特征,可以发现,大多数协变量在匹配后的标准化偏差缩小,并且小于10%。图3反映了倾向得分共同取值范围,可以发现,大多数观测样本均在共同取值范围内,故在进行倾向得分匹配时仅会丢失很少部分样本。综上所述,近邻匹配法基本通过平衡性检验。

图2 近邻匹配后协变量的标准化偏差图示

图3 倾向得分的共同取值范围

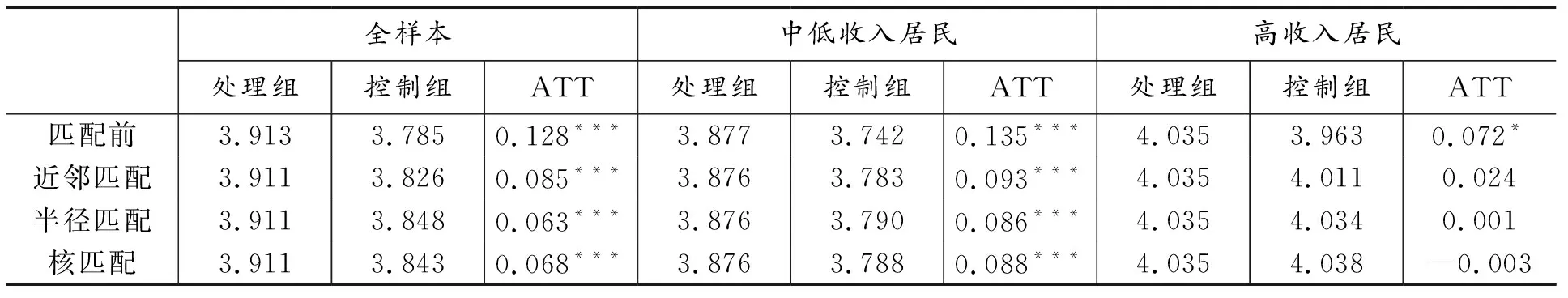

根据表4可以发现,在全样本中,3种匹配方法的处理组平均处理效应估计值(ATT)依次为0.085、0.063和0.068,且均在1%的水平上显著。该结果表明,表1中模型1的估计系数0.148高估了基本养老保险对幸福感的影响,但仍可证明基本养老保险显著提升了居民的幸福感。在中低收入居民样本中,三种匹配方法的平均处理效应估计值依次为0.093、0.086和0.088,且均在1%的水平上显著。该结果表明,表1中模型2的估计系数0.161高估了基本养老保险对幸福感的影响,但仍可证明参加基本养老保险显著提升了中低收入居民的幸福感。在高收入居民样本中,三种匹配方法的平均处理效应估计值依次为0.024、0.001和-0.003,但并不显著,这表明参加基本养老保险不能显著提升高收入居民的幸福感。综上所述,假设1、假设2和假设3均得到修正和通过检验。

表4 基本养老保险对主观幸福感的平均处理效应

注:***、*分别表示在1%、10%的水平上显著;括号内为稳健标准误。

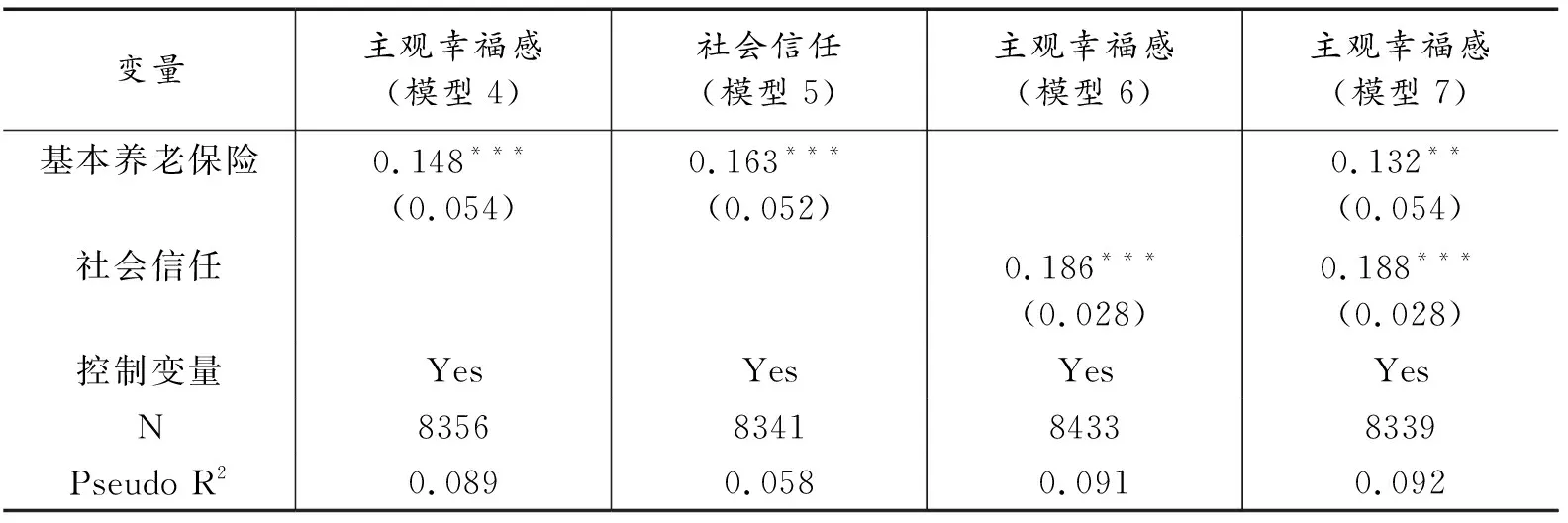

(三)社会信任的中介效应

为了保证中介效应结果的稳健性,本文同时采用逐步法和系数乘积法来验证。根据Baron和Kenny提出的逐步检验法[32],本文的检验步骤如下:第一步,模型4检验参加基本养老保险是否显著影响主观幸福感;第二步,模型5检验参加基本养老保险是否显著影响社会信任;第三步,模型6检验社会信任是否显著影响主观幸福感;第四步,模型7检验基本养老保险和社会信任能否同时显著影响主观幸福感,以及参加基本养老保险的作用是否减弱。如果上述条件均满足,就可证明中介效应的存在。

在表5的模型4中,基本养老保险的估计系数为0.148(P<0.01),表明参加基本养老保险显著提升主观幸福感。在表5的模型5中,基本养老保险的估计系数为0.163(P<0.01),表明参加基本养老保险对于社会信任具有显著的增强作用。在表5的模型6中,社会信任的估计系数为0.186(P<0.01),表明社会信任显著增强居民的幸福感。在表5的模型7中,基本养老保险的估计系数为0.132(P<0.05),社会信任的估计系数为0.188(P<0.01),表明基本养老保险和社会信任能同时显著提升居民幸福感。并且与模型4相比,模型7中基本养老保险的估计系数和显著性下降。

根据Sobel提出的系数乘积检验法[33],Sobel-Goodman中介检验的Z值为2.992(P<0.01),表明社会信任的中介效应存在。综上所述,通过运用逐步法和系数乘积法均发现,社会信任在基本养老保险与主观幸福感之间发挥部分中介作用,假设4证明成立。

表5 社会信任的中介效应

注:***、**分别表示在1%、5%的水平上显著;括号内为稳健标准误。

五、结论与讨论

综上分析,本文得出以下研究结论:第一,总体而言,参加基本养老保险显著提升居民幸福感;第二,参加基本养老保险的幸福效应存在异质性,即基本养老保险显著提升中低收入居民幸福感,但对高收入居民的影响微弱,这样就缩小了中低收入群体和高收入群体的幸福差距;第三,社会信任在基本养老保险与主观幸福感之间发挥部分中介作用。

上述结论对我国多层次养老保险体系建设具有重要的政策启示。第一,我国多层次养老保险体系建设必须以基本养老保险制度为工作重点。作为第一层次的法定保障,基本养老保险既可从物质层面直接增进民生福祉,也可从精神层面培育社会信任,进而提升居民幸福感。对此,应完善养老金的待遇确定与正常调整机制,推进国有资本划转养老保险基金,增强养老保险基金投资运营收益,逐步提高养老保险的统筹层次,保证养老金按时足额发放并随经济发展逐步提高。同时,采取媒体报道、公民教育和典型示范等方式,培育居民对基本养老保险积极乐观的政策认知。待时机成熟之际,可将城乡居民基本养老保险从自愿参保转变为强制参保模式[34]。第二,加快建设第二、第三层次养老保险制度。参加基本养老保险不能显著提升高收入群体的幸福感,这表明仅仅依靠基本养老保险并不能满足该群体更高水平的养老需求,所以我国有必要加快建设第二层次的企业年金制度和第三层次的个人储蓄性养老保险制度。具体而言,职业年金制度已在机关事业单位中建立,但建立企业年金的企业仍是凤毛麟角。政府可利用目前降费率、减费基的良好时机,配套更加优惠的税收优惠支持,激发企业建立企业年金的积极性。建立第三层次养老保险制度,既有利于完善养老保险体系,又有利于提高民众的养老金水平,但其发展潜力并未被深入挖掘。政府应采取制度设计、政策扶持、社会宣传和税收优惠等策略,加快推动第三层次养老保险的建立。此外,应鼓励发展商业养老保险,满足高收入者更高层次的养老需求。第三,努力为培育社会信任提供公平正义的养老保险制度环境。社会信任是基本养老保险提升居民幸福感的中介机制,这就要求基本养老保险建设应为培育社会信任提供公平正义的制度环境。因此,政府应以共享发展为价值引领,解决区域间和城乡间的待遇不平衡问题,优化养老保险跨区域和跨制度的转移接续机制,深化各保障项目间的制度衔接、对象衔接和功能衔接,拓宽公民参与渠道,建立养老保险征信系统,对用人单位和公民加强参保缴费的诚信教育,促进普遍性互惠规范的形成,从而增强居民的社会信任。