经典二联口服降糖药基础上加用西格列汀的临床疗效观察

2020-06-11余筱燕陈建娥韩锡顺何丽毛玉山

余筱燕 陈建娥 韩锡顺 何丽 毛玉山

目前,糖尿病发病率不断增高,而血糖控制达标率却不容乐观。据不完全统计,2 型糖尿病血糖达标率仅约30.2%[1]。根据2017 年中国2 型糖尿病防治指南,通过生活方式干预后血糖控制不佳的患者(HbAlc ≥7.0%)需要进入下一步治疗[2]。治疗2 型糖尿病一线主要药物为二甲双胍,一线备用治疗药物为糖苷酶抑制剂/胰岛素促泌剂。若患者通过3 个月的治疗,HbAlc 仍≥7.0%,则需加用二线药物。我国对糖尿病患者治疗中,一线药物二甲双胍分别联合格列齐特缓释片、格列美脲片、瑞格列奈片和阿卡波糖片占绝大多数。经过上述方案治疗后血糖仍控制不佳者,加用新型口服降糖药DPP-IV 抑制剂,为患者提供新的选择[3]。本文探讨已用二甲双胍联合格列齐特缓释片、格列美脲片、瑞格列奈片或阿卡波糖片治疗后血糖控制不佳患者,加用西格列汀的疗效和安全性。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2015 年1 月至2018 年6 月宁波大学医学院附属医院和宁波江北白沙社区卫生服务中心的经二甲双胍联合格列齐特缓释片、格列美脲片、瑞格列奈片和阿卡波糖治疗>3 个月且血糖控制不佳的2 型糖尿病患者各100 例,共400 例。因治疗过程中部分患者存在不良反应及不能规律服用药物和随访退出治疗、失联等最终纳入341 例。(1)纳入标准:①符合1999 年WHO 颁布的2 型糖尿病诊断标准;②糖尿病病程≥3 年;③入选前测定HbAlc 7.0%~10.0%;④自愿签署知情同意书。(2)排除标准:①严重糖尿病并发症;②机体重要器官器质性病变;③肿瘤或癌症等。根据用药情况将患者分为二甲双胍联合格列齐特缓释片组(A 组)、二甲双胍联合格列美脲组(B 组)、二甲双胍联合瑞格列奈组(C 组)、二甲双胍联合阿卡波糖组(D 组)。四组一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

1.2 方法 所有患者均进行糖尿病健康教育,制定个体化饮食运动方案,掌握血糖自我监测常识和方案,时间包括入组前3 个月及治疗随访24 周。在干预治疗过程中接受患者至固定门诊定期随访或电话随访,每次随访间隔时间不>4 周,指导调整生活方式、改善饮食习惯和运动锻炼,督促患者规律按时用药。二甲双胍片(中美上海施贵宝公司),1500mg/d;格列齐特缓释片(施维雅天津制药有限公司),30~120mg/d;格列美脲片(赛诺菲安万特北京制药有限公司),1~4mg/d;瑞格列奈片(丹麦诺和诺德公司),3~6mg/d;阿卡波糖片(拜耳医药保健有限公司),0.15~0.3g/d。所有患者加用西格列汀(默沙东公司),100mg/d。24 周后统计用药效果。

1.3 观察指标及疗效评价 监测四组治疗前后的BMI、空腹血糖(FPG)、餐后2h 血糖(2hPG)、餐后血糖波动幅度(PPGE)、糖化血红蛋白(HbAlc)、血脂。血糖、血脂用Beckman Coulter 公司的AU5800 生化仪,采用原装试剂盒;HbAlc 检测采用美国Bio-Rad 糖化分析仪,采用原装HPLC 法检测试剂盒。应用美国强生公司血糖仪,监测入组前及随访24 周后每位患者的三餐前后血糖,根据三餐后2h 血糖与其相应餐前血糖差值绝对值的平均值,计算PPGE 值。根据2017 版《中国2 型糖尿病防治指南》将HbAlc<7%设为达标值。观察用药后的低血糖事件,以血糖≤3.9mmol/L 为低血糖事件,如血糖≤2.8mmol/L 并出现意识障碍或需他人协助为严重低血糖事件。记录治疗过程中出现的与用药相关的所有不良反应事件。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0 统计软件。计量资料以(±s)表示,多组间比较采用方差分析,组间两两比较用LSD 法,组内比较用配对t 检验;计数资料比较采用χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

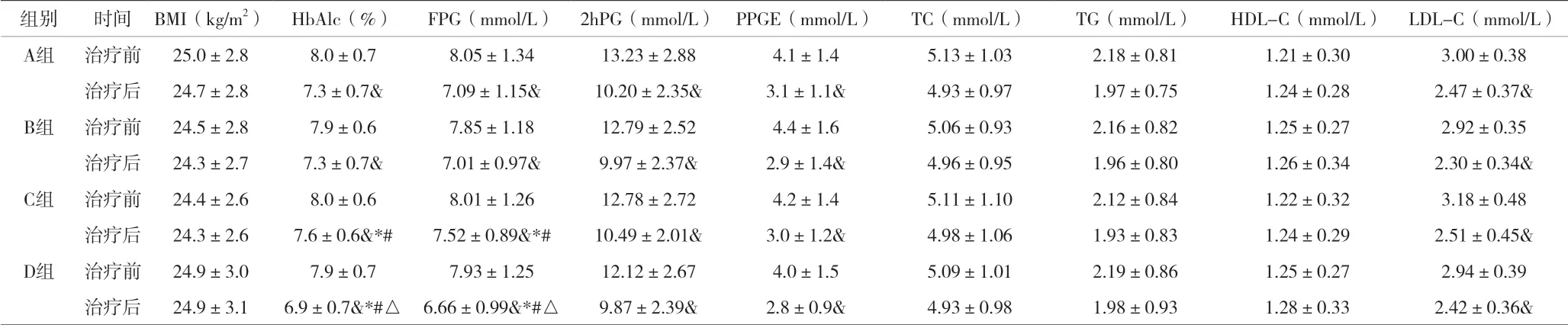

2.1 四组干预前后各组指标变化情况 见表1。

2.2 四组治疗后HbAlc%达标率比较 见表2。

表1 四组治疗前后各项指标比较(±s)

表1 四组治疗前后各项指标比较(±s)

注:与治疗前比较,&P<0.05;与A组比较,*P<0.05;与B组比较,#P<0.05;与C组比较,△P<0.05

组别 时间 BMI(kg/m2) HbAlc(%) FPG(mmol/L) 2hPG(mmol/L) PPGE(mmol/L) TC(mmol/L) TG(mmol/L) HDL-C(mmol/L) LDL-C(mmol/L)A组 治疗前 25.0±2.8 8.0±0.7 8.05±1.34 13.23±2.88 4.1±1.4 5.13±1.03 2.18±0.81 1.21±0.30 3.00±0.38治疗后 24.7±2.8 7.3±0.7& 7.09±1.15& 10.20±2.35& 3.1±1.1& 4.93±0.97 1.97±0.75 1.24±0.28 2.47±0.37&B组 治疗前 24.5±2.8 7.9±0.6 7.85±1.18 12.79±2.52 4.4±1.6 5.06±0.93 2.16±0.82 1.25±0.27 2.92±0.35治疗后 24.3±2.7 7.3±0.7& 7.01±0.97& 9.97±2.37& 2.9±1.4& 4.96±0.95 1.96±0.80 1.26±0.34 2.30±0.34&C组 治疗前 24.4±2.6 8.0±0.6 8.01±1.26 12.78±2.72 4.2±1.4 5.11±1.10 2.12±0.84 1.22±0.32 3.18±0.48治疗后 24.3±2.6 7.6±0.6&*# 7.52±0.89&*# 10.49±2.01& 3.0±1.2& 4.98±1.06 1.93±0.83 1.24±0.29 2.51±0.45&D组 治疗前 24.9±3.0 7.9±0.7 7.93±1.25 12.12±2.67 4.0±1.5 5.09±1.01 2.19±0.86 1.25±0.27 2.94±0.39治疗后 24.9±3.1 6.9±0.7&*#△ 6.66±0.99&*#△ 9.87±2.39& 2.8±0.9& 4.93±0.98 1.98±0.93 1.28±0.33 2.42±0.36&

表2 四组治疗后HbAlc达标率比较

2.3 低血糖反应及药物不良反应发生率 四组在治疗过程中均未发生严重低血糖事件。A 组低血糖发生比例为1.15%,B 组低血糖发生比例为3.53%,两组低血糖事件均发生在餐前。C 组低血糖发生比例为10.84%,其中67%的低血糖事件发生在餐后。进食后症状均可缓解。D 组在随访过程中无低血糖发生。C组低血糖事件发生率高于其他3 组,差异有统计学意义(P<0.05)。四组药物不良反应中,A 组鼻咽炎1 例,头晕1 例;B 组头晕1 例;C 组胃肠道反应1 例;D组皮疹1 例;四组不良反应发生率均较低,总不良反应发生率差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

目前,2 型糖尿病的发病率呈不断上升趋势,对人类的健康已造成严重影响。研究表明,对患者进行良好的血糖控制,可以延缓患者并发症的发生,进而提高患者的生活水平,降低医疗费用。选择合理、有效、方便、安全的口服降糖方案,有利于糖尿病治疗方案的延续,增加患者的依从性,有利于慢性病管理的上下联动,且能使患者的血糖控制更好,从而降低并发症的发生。

HbAlc 指标是控制血糖的金标准,我国为预防糖尿病并发症的发生,将HbAlc 达标指标设为<7.0%。另外,研究也表明[4],HbAlc 指标在7%左右时可有效预防患者心脑血管疾病的发生。近年来,2 型糖尿病的治疗方案不断完善,患者血糖控制总体逐渐趋于良好,但仍然有大部分患者对血糖波动控制较差,且部分传统的降血糖药物对降低患者餐后血糖波动贡献率小,从而降低患者的治疗效果。在2 型糖尿病的治疗中,不仅要对患者的血糖进行严格的控制,且应尽量减少其血糖波动幅度。选择既能进一步控制血糖及HbAlc 又能减少血糖波动的药物,在2 型糖尿病治疗中意义重大。另外血脂的控制也十分重要,高脂血症为冠心病的独立危险因素。安全有效的改善患者的血糖、血脂已成为2 型糖尿病治疗及降低大血管和微血管并发症发生的重要研究课题。大量临床研究表明[5-6],DPP-IV 抑制剂在治疗2 型糖尿病时可有效降低患者的血糖、血脂、保护胰岛β 细胞、预防血管并发症,且服药简单方便,患者依从性好。此外,STRATEGY 研究显示[7],在二甲双胍联合西格列汀的基础上加格列美脲、格列齐特缓释片、瑞格列奈或阿卡波糖后可进一步降低患者HbAlc。DPP-IV 抑制剂作为近几年来进入中国的新药,在传统口服降糖药物治疗下,血糖控制不佳的2 型糖尿病患者中,加用这类药物的有效性和安全性是值得探讨。DPP-IV 抑制剂在东亚人群中降糖效果的优势可能及与不同磺脲类药物联合存在不同的效果等特点[8]。

西格列汀作为第一个用于临床治疗2 型糖尿病的DPP-IV 抑制剂,单药治疗目前已取得较为良好的治疗效果[9-10],西格列汀口服时间较为灵活,餐前、餐后服用均可达到较好的降糖效果,且每天一次的服药频率,使患者依从性好。本资料显示,四组患者治疗前后FPG、2hPG、PPGE 及HbAlc 与治疗前比较均降低,差异有统计学意义(P<0.05)。表明西格列汀能够进一步提高这四种联合口服降糖方案下胰岛β 细胞对葡萄糖的反应,在高糖条件下,促进胰岛素分泌,从而增加组织细胞对葡萄糖的利用率。另外,在2 型糖尿病病程中期患者中,胰岛细胞中α 细胞的比例较疾病早期病人更高,故西格列汀抑制胰岛α 细胞分泌胰高血糖素起到的双重降糖效果会更明显,这是已用二联口服降糖药物血糖控制不佳患者加用西格列汀后能够取得较好降糖效果的另一主要原因。除此以外,DPP-IV抑制剂因增加血浆中活化形式的GLP-1 或GIP 的浓度,通过葡萄糖依赖的形式增加患者胰岛素的释放,故能进一步缓解餐后血糖波动幅度问题。既往研究指出,西格列汀的降糖效果具有葡萄糖依赖性,血糖水平偏高时可发挥快速降糖作用,而血糖水平偏低时也不易诱发严重低血糖,本研究支持这一观点。西格列汀不仅有降糖效果,还能改善血脂代谢。本资料中四组治疗前后TC、TG、HDL-C 和LDL-C 进行比较,证实各组LDL-C 明显下降,这对于治疗患者代谢相关伴发症有积极意义。另外,C 组的FPG 和HbAlc%改善效果较其他各组稍逊,D 组FPG 和HbAlc%改善效果较其他各组稍好,HbAlc%达标率和安全性统计结果也显示C 组相比于其他3 组HbAlc%达标率较低,低血糖不良反应发生人次较多,这表明四组药物联用方案的疗效相同。其疗效和安全性的差异性可能是受到不同药物与西格列汀协同作用的影响。C 组受西格列汀和瑞格列奈重点降餐后血糖重叠效果的影响,故低血糖发生率高,而D 组三种药物联合降糖机制互补合理,故降糖效果更好且低血糖发生率低。本资料中发生低血糖的患者均为轻度低血糖反应,进食后缓解,无明显安全隐患。经西格列汀联合用药后四组均能取得较好的降糖疗效,且无明显安全风险。

综上所述,2 型糖尿病患者在口服四组经典降糖药基础上血糖仍控制不佳时加用西格列汀进行治疗可显著降低患者血糖、血脂,减少患者血糖波动,值得在临床治疗上推广应用。