眼球运动参数在图片填充测验中识别合作程度的准确性分析

2020-06-11刘超王俊杰李豪喆蔡伟雄

刘超,王俊杰,李豪喆,蔡伟雄

(1.司法鉴定科学研究院 上海市法医学重点实验室 司法部司法鉴定重点实验室 上海市司法鉴定专业技术服务平台,上海 200063;2.杭州市第七人民医院,浙江 杭州 310013)

道路交通事故所致器质性精神障碍患者的精神伤残程度评定是法医精神病学鉴定的一项重要内容,出于经济利益的诉求,伤者在进行精神伤残程度评定时常会出现伪装或夸大各种症状的情况,因此,对伤者在精神伤残程度评定过程中的合作程度进行辨别尤为重要[1]。但长久以来,对伤者伪装或夸大症状的辨别一直缺乏客观的评判工具,精神伤残程度评定等级常会因此受到质疑[2]。

眼球运动是心理学研究中的一个重要方面,可直接反映个体的心理活动,避免自身夸大或伪装的影响[3]。相关研究也表明,在颅脑外伤患者的精神伤残程度评定中,器质性精神障碍患者的眨眼、眼跳、注视等眼球行为在不同的合作程度下有所差异[4],但既往研究并未分析不同的眼球运动参数(简称“眼动参数”)在分辨合作与否方面的准确性,故本研究尝试进一步对不同眼动参数分辨合作与否的准确性进行分析。

1 材料与方法

1.1 研究对象

收集在司法鉴定科学研究院进行道路交通事故受伤人员精神伤残程度评定的颅脑外伤所致精神障碍患者140例。

纳入标准:(1)存在明确的脑器质性损害,包括蛛网膜下腔出血、硬脑膜外出血、硬脑膜下出血及脑挫裂伤;(2)脑外伤时间与精神伤残程度评定时间之间的间隔不少于6个月;(3)满足器质性精神障碍的诊断标准;(4)文化程度在小学及以上;(5)精神伤残程度评定意见为九级、八级;(6)被鉴定人二项必选数字记忆测验(binomial forced-choice digit memory test,BFDMT)的合作程度评估与鉴定人对被试的评价结果一致。

纳入的研究对象在实验前均签署了知情同意书,且本研究通过了司法鉴定科学研究院伦理委员会审查。

1.2 研究方法

以BFDMT作为合作程度评估工具,BFDMT得分≥18分视为合作,<18分视为不合作[5]。

以韦氏智力测验(修订版)中“图片填充”的21张图片作为刺激图片,扫描后形成电子图片,利用iView X Hi-Speed型桌面式眼动仪(美国SMI公司)配套的Experiment Center 2.2软件进行编程,将图片以随机形式在SMI眼动追踪系统的被试显示屏上显示。每张图片显示15 s,图片消失后呈现黑屏,持续时间为4 s,随后显示下一张图片,直至所有图片显示完毕。在观察首张图片前通过被试显示屏提示找出图片中的缺失部分。记录被试在观察每张图片过程中的眨眼次数,眨眼时间,眼跳次数、潜伏期、平均加速度、峰值加速度、峰值减速度、平均纵向速度、峰值纵向速度,注视次数,注视时间,瞳孔X轴和Y轴直径,瞳孔X轴和Y轴弥散度等眼动参数。

以眼动参数作为检验变量,以合作程度作为状态变量,通过计算受试者操作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线及曲线下面积(area under curve,AUC)评估不同眼动参数分辨合作与否的准确性:AUC值大于0.5视作为分辨价值,AUC值愈接近1预示分辨效果愈好[6-7]。

由于采用多图片刺激模式,图片间的差异对眼动参数的影响尚不明确,故分别计算基于整个实验过程的AUC值和单个图片刺激下的AUC值,综合评价分辨其合作程度的准确性。

1.3 统计方法

利用单因素方差分析进行组间比较。通过计算ROC曲线和AUC值评价不同眼动参数分辨合作与否的准确性。所有统计使用SPSS 20.0软件完成,均采用双侧检验。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 一般情况

共140例被试纳入实验,其中男性77例,女性63例,平均年龄(43.12±13.49)岁。文化程度方面,小学文化21例,中学文化53例,高中文化38例,大学及以上文化28例。脑损伤方面,硬脑膜外出血24例,硬脑膜下出血24例,蛛网膜下腔出血108例,脑挫裂伤87例。脑外伤时间与精神伤残程度评定之间间隔6~12个月[8]。

依据BFDMT测验结果及鉴定人评估,140例研究对象中53例被划分为合作组,87例被划分为不合作组。合作组与不合作组之间颅脑外伤类型的差异无统计学意义(P>0.05)。同时,合作组与不合作组之间在年龄、性别、文化程度构成上差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.2 眼球运动数据

2.2.1 一般性数据

在眨眼方面,合作组的平均眨眼次数为17次,平均眨眼时间为35 ms;不合作组的平均眨眼次数为13次,平均眨眼时间为31ms。

就眼跳这一眼球运动形式,合作组的平均眼跳次数为18.78次,平均潜伏期为38.87 ms,平均加速度为201.76°/s,峰值加速度为 270.73°/s,峰值减速度为186.66°/s,平均纵向速度为 90.51°/s,峰值纵向速度为189.22°/s;不合作组的平均眼跳次数为28.99次,平均潜伏期为44.34 ms,平均加速度为226.40°/s,峰值加速度为 310.01°/s,峰值减速度为291.95°/s,平均纵向速度为260.93°/s,峰值纵向速度为681.88°/s。

在注视方面,合作组的平均注视次数为22.24次,平均注视时间为280.90 ms,平均瞳孔X轴直径为24.34像素、Y轴直径为23.34像素,平均瞳孔X轴弥散度为23.94°/s、Y轴弥散度为26.13°/s;不合作组的平均注视次数为22.79次,平均注视时间为258.37 ms,平均瞳孔X轴直径为26.76像素、Y轴直径为24.78像素,平均X轴弥散度为52.24°/s、Y轴弥散度为52.02°/s。

单因素方差分析结果显示,眨眼(眨眼次数、眨眼时间)、眼跳(眼跳次数、潜伏期、平均加速度、峰值加速度、峰值减速度、平均纵向速度、峰值纵向速度)及注视(注视次数、注视时间、瞳孔直径、瞳孔弥散度)在合作组与不合作组之间的差异均具有统计学意义(P<0.05)。

2.2.2 准确性评价

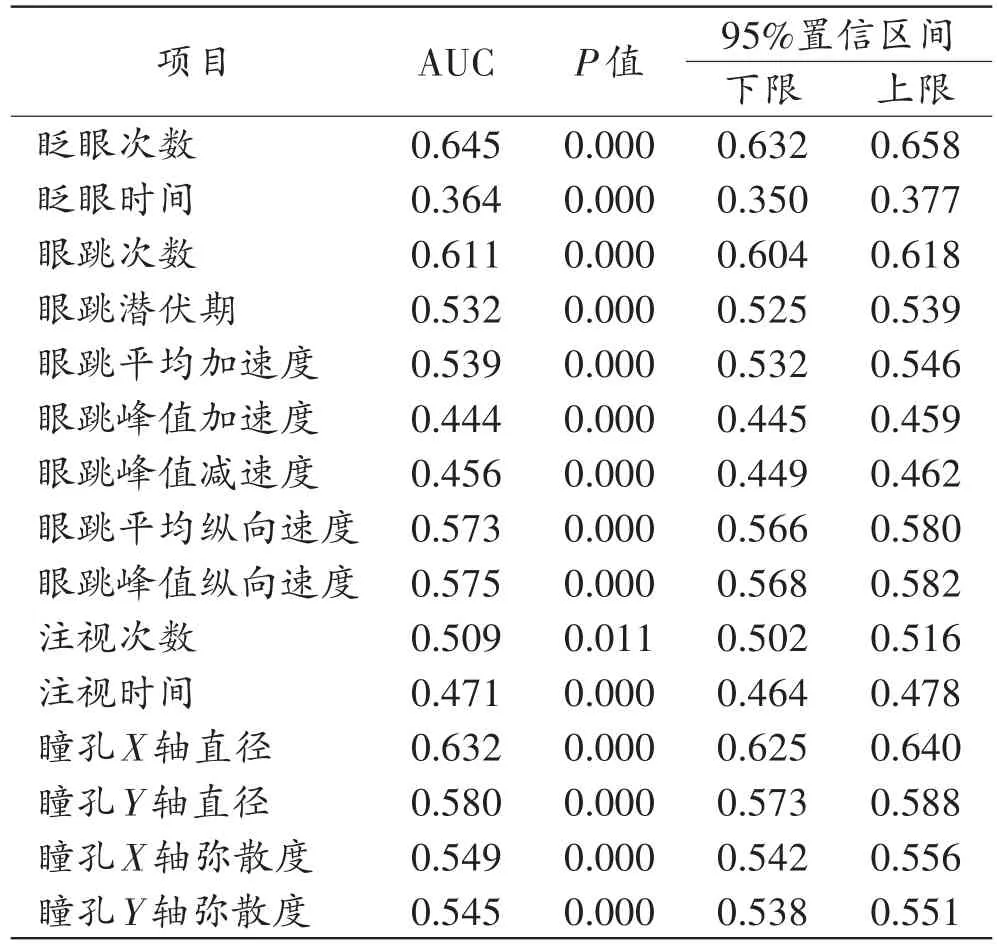

以整个实验过程作为基本单位,利用收集到的眼动参数进行ROC曲线分析,结果见表1。

表1 ROC曲线分析结果Tab.1 ROC curve analysis results

根据表1结果,眨眼次数、瞳孔X轴直径、眼跳次数在判断合作与否方面的准确性要优于其他眼动参数。其中眨眼次数的AUC值最高,为0.645。

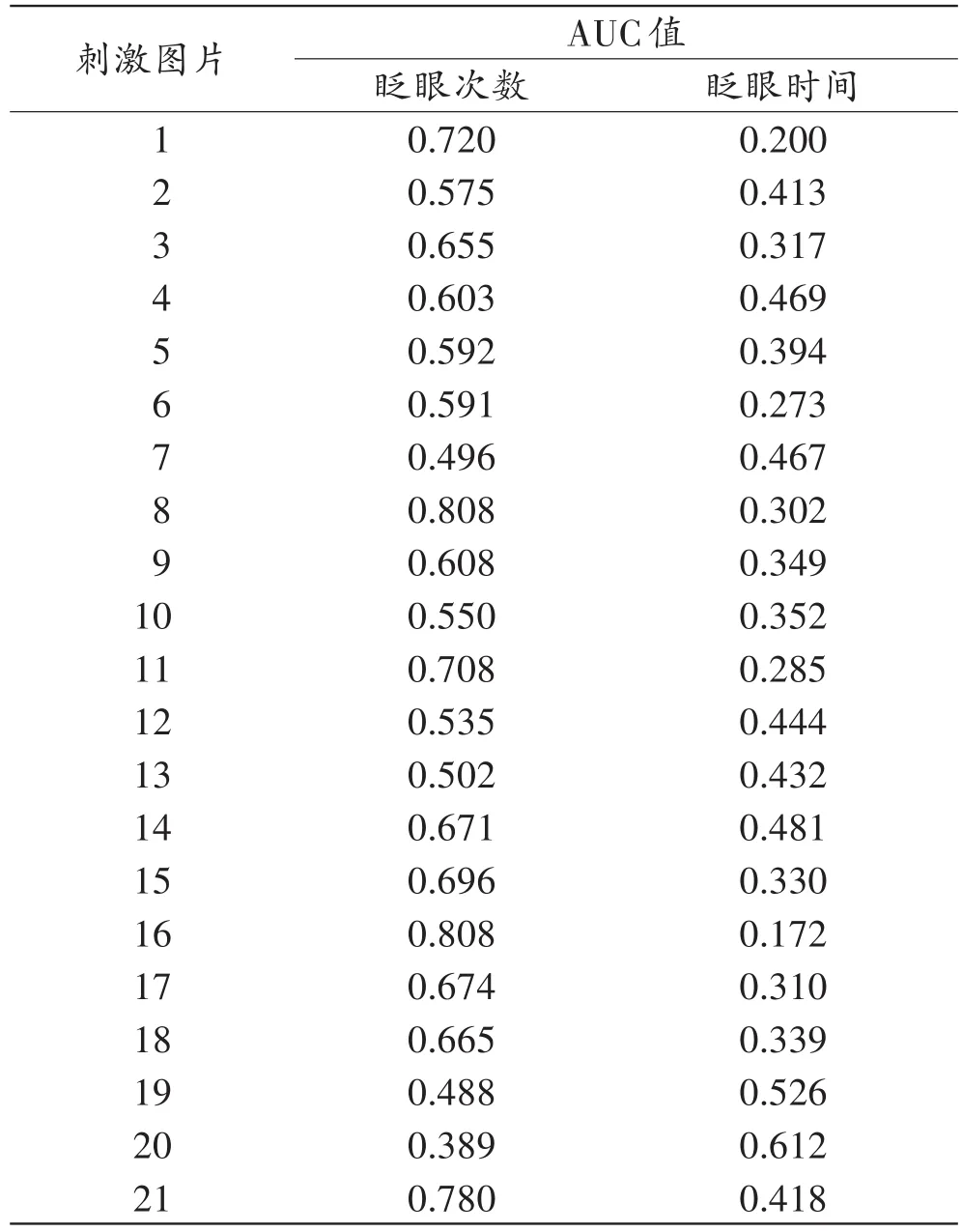

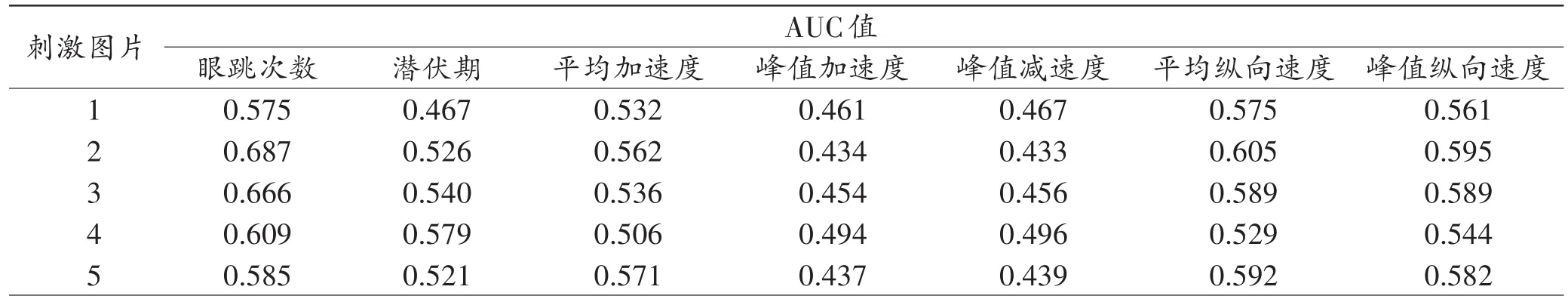

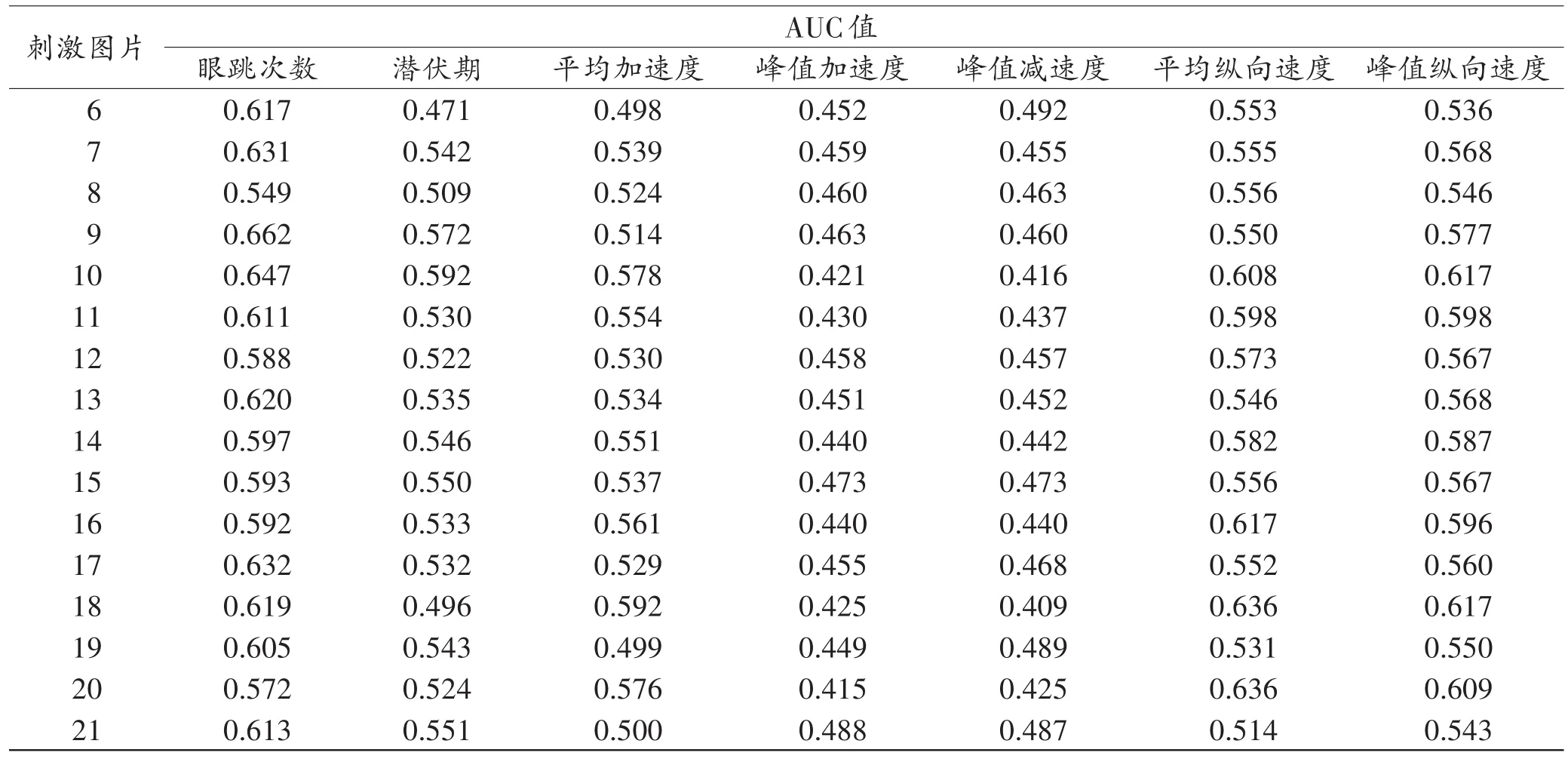

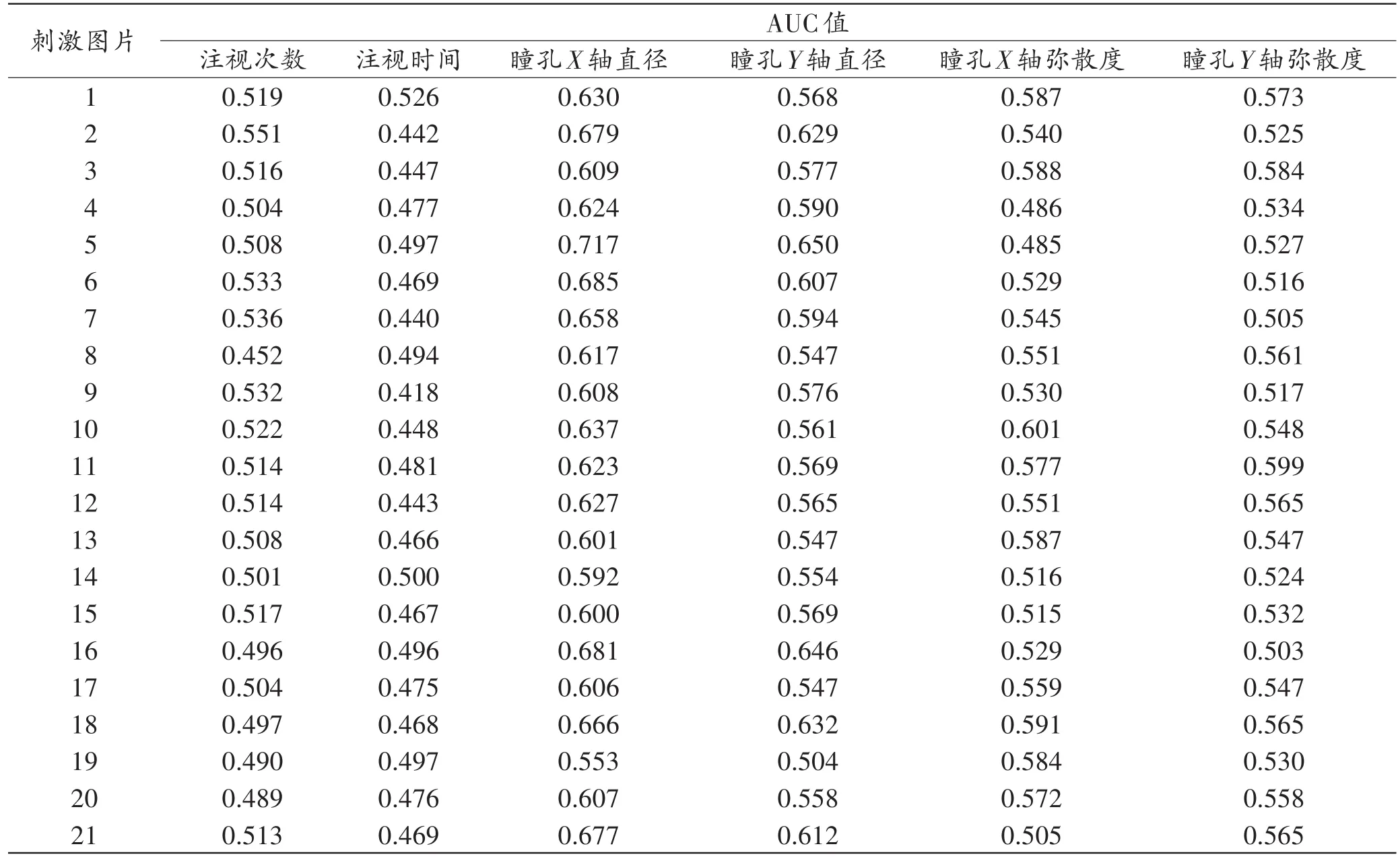

单个刺激图片下眼动参数的AUC值见表2~4。依据单个图片刺激下眼动参数的AUC值,同一眼球运动行为下不同的眼动参数判断合作与否的准确性有所不同:与眨眼有关的眼动参数中,眨眼次数优于眨眼时间;与眼跳有关的眼动参数中,眼跳次数优于其他眼动参数;与注视有关的眼动参数中,瞳孔直径优于其他眼动参数。另外,不同的刺激图片也会对眼球运动的分辨作用产生影响,如眨眼次数这一眼动参数,在图片8及图片16刺激下,其AUC值可达到0.8;在图片5刺激下,瞳孔X轴直径的AUC值可高于0.7。

表2 与眨眼相关的眼动参数在单个图片刺激下的AUC值Tab.2 AUC value of eye movement parameters related to blink under the specific stimulating picture

表3 与眼跳相关的眼动参数在单个图片刺激下的AUC值Tab.3 AUC value of eye movement parameters related to saccade under the specific stimulating picture

续表3Continued Tab.3

表4 与注视相关的眼动参数在单个图片刺激下的AUC值Tab.4 AUC value of eye movement parameters related to fixation under the specific stimulating picture

3 讨 论

在当前的精神伤残程度评定司法鉴定实践中,利用眼球运动来区分合作与伪装无疑是一种较好的方法,眼球运动具有直观、不易受干扰等优点,但另一方面,眼球运动有多种形式,如眨眼、注视、眼跳等,用于评价眼球运动行为的参数则更为繁杂;同时,由于颅脑外伤所致精神障碍患者常存在一定的情感障碍,情绪波动大,易烦躁,若对眼球运动数据的采集过程冗长,难免使被试产生抵触心理,从而影响最终的分析判断[9]。因此,有必要对当前所关注的眼动参数进行取舍,采用判断价值较高的眼动参数来对合作程度进行评估。

本研究的样本来自精神伤残程度评定中的被鉴定人,通过BFDMT及鉴定人的经验判断分为合作组与不合作组,BFDMT分类结果与鉴定人判断结果相一致者方纳入研究数据。所收集的眼动参数在合作组与不合作组之间的单因素方差分析结果存在差异,与既往的研究结果[4]相同,说明本研究采用的分类方法有效。合作组与不合作组在颅脑外伤类型、伤残等级构成方面差异无统计学意义,排除了颅脑外伤类型及严重程度对本研究结果的影响。

在数据分析过程中,以合作程度作为状态变量,以眼动参数作为检验变量,计算眼动参数分辨合作与否的ROC曲线,以此来分析不同眼动参数在分辨合作程度方面的优劣[10]。本研究结果显示,15个眼动参数识别合作与否的AUC值并不一致,AUC值在0.364~0.645,说明不同的眼动参数本身分辨合作与否的准确性存在差异,其中眨眼次数、眼跳次数、眼跳潜伏期、眼跳平均加速度、眼跳平均纵向速度、眼跳峰值纵向速度、注视次数、瞳孔X轴直径、瞳孔Y轴直径、瞳孔X轴弥散度、瞳孔Y轴弥散度这11个眼动参数的AUC值大于0.5,表明这些眼动参数具有判断价值。由于AUC越接近1分类效果越好,眨眼次数、眼跳次数、瞳孔X轴直径这3个眼动参数在判断合作与否方面的准确性要优于其他眼动参数。同时,我们也看到,在所收集的15个眼动参数中,以眨眼次数的AUC值最高,为0.645,但其相应的识别准确度尚未达到令人满意的程度[6-7,11]。由于视觉刺激(图片)性质对眼动参数分辨效果的影响尚不明确,也为了寻找准确性更高的眼动参数,本研究分析了21张刺激图片相对应的眼动参数的AUC值,数据显示,刺激图片也会影响眼动参数识别合作性的准确程度,在特定的图片刺激下,某些眼动参数分辨合作与否的AUC值可高于0.8,即在本实验的环境条件下,在图片8和图片16的观测过程中,眨眼次数分辨合作与否的准确性明显优于其他眼动参数,可达到令人满意的水平。

眼球运动特征与心理认知活动过程中的心理负荷有关,这种由心理负荷所带来的细微差异正是利用眼球运动来分辨诚实与伪装的基础[12-13]。本研究以韦氏智力测验中“图片填充”的21张图片作为刺激图片,此21张图片的识别存在一定的难易梯度,过难或过易的图片刺激可能并不会产生有明显差别的心理负荷,不会导致眼球运动行为方面的差别而影响眼动参数在本研究中的辨别准确度,此尚需进一步的研究来证实。另外,本研究以韦氏智力测验中“图片填充”中的图片作为视觉刺激,在其他视觉刺激下是否仍有同样的结果,以及颅脑外伤的性质、严重程度对眼球运动行为是否存在影响,仍需进一步研究来证实。

综上所述,本研究结果表明,刺激图片可对眼球运动行为产生一定影响,眨眼次数在颅脑外伤所致精神障碍患者进行图片测验中辨别合作与否的准确度要优于其他眼动参数,在实际鉴定实践中具有一定的参考价值。