61例儿童病毒性肺炎死亡案例回顾性分析

2020-06-11

(南方医科大学法医学院,广东 广州 510515)

近些年来,冠状病毒感染引发的流行病疫情频发,已知的病原体包括严重急性呼吸综合征冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus,SARSCoV)[1-2]、中东呼吸综合征冠状病毒(Middle East respiratory syndrome coronavirus,MERS-CoV)[3-4]及自2019年底开始流行的2019新型冠状病毒(以下简称“新冠病毒”)[5],每次疫情的流行均引起全世界的高度关注,对病毒性肺炎的临床、病理诊断及治疗均提出了多方面的挑战。结合当前新冠病毒感染导致病毒性肺炎的流行现状,虽然大部分重症和死亡病例为成年人[6],但同样存在儿童感染的病例[7-9],因此儿童同样面临新型冠状病毒肺炎的威胁。此外,目前已开展的新冠病毒感染死亡患者的尸体检验均为成人[10],其肺组织的病理学改变受到极大关注。然而,儿童感染新冠病毒的病理学特点未知,因此有必要深入总结儿童病毒性肺炎的尸体检验及组织病理学特征,为应对可能发生的儿童新冠病毒感染的病理学诊断提供借鉴。在病毒性肺炎患者中,儿童群体呈现高致病率和高死亡率的特征[11]。全世界每年小于5岁的儿童肺炎病例约为1.2亿,其中约130万病例死亡[12-13]。另据统计[13-14],全球重症肺炎死亡病例中,81%为2岁以内的儿童。病毒感染是儿童肺炎的重要原因[15-17]。本研究通过对病毒性肺炎死亡的儿童尸体检验病例进行回顾,分析其临床特征、病理解剖大体及组织学改变,为儿童病毒性肺炎的病理诊断提供帮助。

1 对象与方法

收集2010年1月—2019年12月南方医科大学司法鉴定中心受理的0~10岁儿童病毒性肺炎死亡案例。纳入标准:经系统规范的法医病理学尸体解剖及组织病理学检验,结合现场调查、病史回顾和毒物分析,明确死亡原因为病毒性肺炎,同时排除外伤、中毒、药物过量或过敏以及其他病原体感染和致死性疾病。本研究收集的大部分案例未明确病原体,部分病例资料不完整,就诊医院医疗水平有限,甚至患者未就诊即死亡。因此在明确肺部感染的情况下,依据儿童病毒性肺炎病理学特征进行诊断。儿童病毒性肺炎的病理学特点为肺间质的炎症,包括肺泡间隔增宽、间质血管扩张充血水肿、淋巴细胞及单核细胞浸润、仅有少量浆液性渗出物等。本研究案例的尸体解剖均已获得家属的知情同意。根据临床及尸体检验资料整理和归纳,对性别、年龄、临床症状以及尸体检验大体和组织病理学改变进行比较分析。

肺外器官受累情况以组织学表现作为判断依据:心肌组织内检见局灶性淋巴细胞及巨噬细胞浸润,视为心脏受累;小肠或结肠黏膜内见局灶性淋巴细胞及巨噬细胞浸润,视为肠道受累;肝小叶内见小灶性淋巴细胞浸润,视为肝受累;脑组织内见灶性淋巴细胞浸润或围管浸润,视为脑组织受累。

2 结果

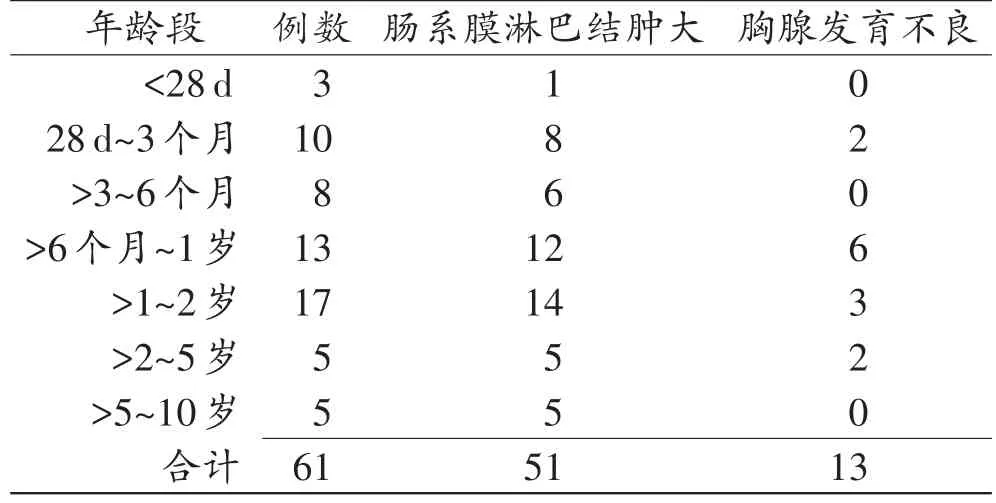

本研究共纳入61例儿童因病毒性肺炎死亡的案例,男性33例,女性28例。其中2岁以内有51例(83.61%),为儿童病毒性肺炎死亡的主要群体。肠系膜淋巴结肿大有51例(83.61%)。胸腺发育不良有13例(21.31%),主要表现为皮质淋巴细胞稀少或缺失。详见表1。患儿生前得到病原体诊断的仅有4例,分别为科萨奇病毒、流感病毒A(H1N1)、疱疹病毒和EB病毒。

表1 0~10岁儿童感染病毒性肺炎的统计Tab.1 Statistics of 0-10 years old children with viral pneumonia (例)

儿童病毒性肺炎的临床症状主要以咳嗽(22例,36.07%)、发热(31例,50.82%)、发绀(29例,47.54%)为主,听诊以湿啰音为主(17例,27.87%),除了呼吸道症状和体征外还伴有腹痛、呕吐或腹泻等消化道症状(22例,36.07%)。

儿童病毒性肺炎病情进展较快,大部分病例从发病到死亡在2周内(56例,91.80%),1周内死亡的有48例(78.69%)。具体结果见表2。

表2 发病到死亡经历时间的例数分布Tab.2 Distribution of the number of cases from onset to death

尸体检验大体以肺组织改变最为明显,主要包括双肺膨隆及肺胸膜浆膜花斑样改变(51例,83.61%)、肺局灶性出血(50例,81.97%)、切面肺水肿(38例,62.30%),同时合并胸腔积液(39例,63.93%)及呼吸道黏膜充血(21例,34.43%)。其他器官大体观察未见明显异常。

肺组织病理学改变主要以肺水肿为著,表现为肺水肿(33例,54.10%)和肺间质水肿(21例,34.43%)、肺泡上皮细胞脱落(34例,55.74%)、肺出血(29例,47.54%),肺泡内渗出物表现为浆液性渗出(30例,49.18%)、纤维素性渗出(29例,47.54%)和浆液性混合纤维素性渗出(10例,16.39%),肺泡及间质炎症细胞浸润包括巨噬细胞(58例,95.08%)、淋巴细胞(53例,86.89%)、中性粒细胞(15例,24.59%),病毒包涵体检出率较低(14例,22.95%),偶见间质血管血栓形成(4例,6.56%)、肺泡内透明膜形成(9例,14.75%)及肺泡塌陷(7例,11.48%)。大部分病例肺的病理学表现处于病毒性肺炎的早中期病变阶段,后期的间质及肺泡机化表现极少见(1例,1.64%)。除肺组织外,合并心脏病变较为高发(19例,31.15%),消化道次之(13例,21.31%),肝及脑较少累及。

3 讨 论

近年来,不断出现病毒感染性疾病的流行,对社会造成极大危害,导致的流行病有禽流感、猪流感、SARS、MERS以及新型冠状病毒肺炎(corona virus disease 2019,COVID-19)。当前儿童同样正面临着新冠病毒感染的威胁[8-9]。儿童与成人在生理结构、免疫功能状态等方面存在较大差异,应引起重视。

3.1 临床资料分析

3.1.1 患儿的年龄结构及生理特征

通过资料回顾发现,感染病毒性肺炎导致死亡的儿童中,≤2岁的患儿占比最高(51例,83.61%),表明该年龄段的儿童一旦发生呼吸系统病毒感染,其预后较差。儿童的免疫系统正处于逐渐发育的过程,外周血中IgG、IgA、IgM各自的总体水平在3岁以内明显处于较低的水平,10岁以后方接近于成人[18]。因此,该年龄段的儿童感染病毒性肺炎更容易发生死亡的不良结局。

本研究发现,患儿中存在胸腺发育不良的比例较高(13例,21.31%)。胸腺发育不良主要表现为质量低于同龄儿,镜下见皮质淋巴细胞稀少或缺失、胸腺小体钙化或纤维化等[19]。胸腺皮质发育不良为原发或继发性免疫功能缺陷病的病理表现形式[20]。胸腺作为免疫系统的重要器官,是T淋巴细胞发育成熟的场所,不同表型的T淋巴细胞对免疫功能的调节至关重要。既往文献[19]报道,胸腺发育不良的诊断多来源于死后尸体检验,生前诊断胸腺发育不良存在难度。因此在儿童尸体的检验中需对胸腺进行检查,切勿漏诊。临床在收治有反复感染、病情迁延的患儿时,应考虑胸腺发育不良的可能,并进一步做T淋巴细胞计数和有关免疫指标的检查,或行纵隔影像学检查以明确诊断。一旦明确诊断,需尽早采取相应的治疗措施,如应用转移因子、胸腺素、免疫核糖核酸等以重建细胞免疫功能。

51例(83.61%)患儿出现肠系膜淋巴结肿大,镜下确认为淋巴组织反应性增生,经检查可排除淋巴系统和血液系统肿瘤的可能。肠系膜淋巴结的淋巴组织反应性增生,表明患儿被感染后启动了系统性免疫应答。急性呼吸系统感染常可引起肠系膜淋巴结反应性增生、肿大,炎症消除后,肿大的淋巴结大多可以恢复至正常状态。本研究不排除部分病例病毒感染累及肠道,因淋巴引流导致肠系膜淋巴结炎的可能,尸体检验时应注意取材镜检并全面客观评价。

3.1.2 病毒性肺炎的病程特点

免疫系统对病毒感染启动先天性免疫防御和适应性免疫应答。在此过程中,首先由被感染部位的抗原提呈细胞完成抗原提呈,T和B淋巴细胞识别抗原,进而活化扩增后再回到被感染的部位发挥抗病毒效应。人体需要1~2周的时间完成上述免疫应答过程。本研究筛选的患儿中有56例(91.80%)于发病后2周内死亡,表明大多数患儿发生病毒感染后,因启动了适应性免疫应答,使肺组织再次遭受炎症性损伤,导致病情恶化死亡。但其中16例于发病后1d内死亡,其发病到死亡的时间与感染性疾病进展的规律明显不符,原因可能是患儿在感染早期症状较轻而未能被家属识别,直到病情加重才被发现或就医。通过对患儿感染后临床症状的回顾,发现肌肉痛、头痛等出现的频次低,这些症状属于主观感受,可能与患儿无法或难以表达有关。此外,呼吸困难是呼吸衰竭的主要临床症状之一,是主观感觉和客观征象的综合表现,由于患儿的主观感受存在不能明确表达的原因导致不易识别,且因客观表现(呼吸频率、节律和深度以及张口呼吸、鼻翼扇动、端坐呼吸等)需要密切观察和记录,不排除因难以被发现而未被识别的可能。

本研究结果表明,儿童发生病毒性肺炎在初期临床表现多较轻微,但病程进展迅速,大部分患儿从被发现症状到死亡仅2周时间。因此不难看出患儿在感染初期病情隐匿,此特征尤其需要在临床诊疗过程中得到重视,充分预判病情的凶险程度,加强相关检查的针对性,增加检查的频次,高度重视患儿的病情变化[18]。

3.2 尸体检验资料分析

3.2.1 病毒性肺炎呼吸道及肺的病理学改变

纳入案例中,高发的大体改变包括呼吸道黏膜充血、肺膨隆、肺胸膜浆膜花斑样改变、肺水肿、局灶性出血及胸腔积液,其中肺切面水肿、局灶性出血在猝死尸体检验中较为常见,其余可作为特征性改变供参考。病毒性肺炎常可导致终末气道炎症而发生通气功能障碍,致肺叶边缘过度通气而使得外观膨隆;肺组织部分区域可发生小血管炎,导致局灶性肺组织缺血或出血性梗死,外观则呈现花斑状及局灶性肺出血;弥漫性肺泡损伤累及间质血管内皮细胞,导致血管通透性增加而出现广泛性肺水肿及胸腔积液,导致换气功能障碍。上述大体异常的出现,提示肺组织发生广泛性损伤,与患儿死亡的结局相符。

儿童病毒性肺炎主要的病理学改变包括肺间质及肺泡水肿、肺出血、肺泡上皮细胞脱落和肺泡及间质内以巨噬细胞和淋巴细胞为主的炎症细胞浸润,肺泡内渗出明显,主要为浆液性渗出及纤维素性渗出,或此两种渗出混合,提示肺间质血管损伤严重。上述病理表现表明,病毒感染启动了机体免疫应答并导致广泛性组织损伤,与感染导致死亡的结局相符。在上述病理损害的基础上,随着病情的进展,常可出现肺泡壁透明膜和间质血管微血栓形成,肺泡及肺间质发生机化,导致肺泡塌陷及肺实变。但本研究病例中,上述继发性病理学改变发生较少,提示儿童病毒性肺炎中,肺组织在病毒感染及其所引发的免疫性损伤发生后,大部分患儿未出现明显的肺间质纤维组织增生性修复反应,不排除儿童对病毒性感染所致肺损伤的耐受能力低于成人,此问题值得进一步探讨。所有病例中,病毒包涵体的检出率不高,其原因可能与尸体条件有关,部分病例的组织自溶较为明显,但同时提示进行组织学检验时应格外加以关注,仔细查找包涵体,注意其形态特征及出现于胞核或胞质,有助于判断病毒类型。

3.2.2 肺外受累器官

虽然不同病毒入侵机体细胞的受体不尽相同,但如发生重症感染,则发生弥漫性肺泡损伤,继而发生脓毒血症导致多器官感染,其中部分病毒还可能通过感染免疫细胞,在降低机体免疫力的同时,随着免疫细胞向其他器官扩散、侵袭。在儿童病毒性肺炎病例中,心脏是最为高发的肺外受累器官。心脏作为维持生命的重要器官,一旦受累发生心功能损害,无疑导致病情加重。因此提示,对于病毒性肺炎患儿,应关注心肌损害的检查及评估,必要时给予及时的治疗措施,挽救患儿的生命。

3.2.3 儿童病毒性肺炎与成人病毒性肺炎及SARS的区别

导致儿童病毒性肺炎常见的病原体有冠状病毒、呼吸道合胞体病毒、流感病毒、副流感病毒、巨细胞病毒、偏肺病毒、麻疹病毒、单纯疱疹病毒等。病毒感染呼吸道黏膜上皮细胞,在其中复制并启动免疫反应。部分病毒,如呼吸道合胞体病毒、副流感病毒、偏肺病毒等均可致细支气管炎症,因此进行组织病理学诊断时应对细支气管炎症加以关注。因为儿童气道的管径较成人小,因此这些部位的炎症更容易导致患儿发生气道堵塞,使得病情转变更快。

回顾SARS-CoV病毒性肺炎的病理特征,发现其致弥漫性肺泡损伤后,间质血管损伤及小血管炎、肺泡内渗出物及间质机化显著,但在本研究中,上述终末期改变病例甚少。因此,儿童病毒性肺炎的病理学特征更集中于早期炎症反应及组织结构相关改变。

3.3 小结

在COVID-19流行的当下,已有数例关于人感染COVID-19的病理学改变的报道[21-22],但所报道病例均为成年人。总结现有COVID-19的病理学特点,主要表现为肺水肿,蛋白渗出,肺泡腔内多核巨细胞和巨噬细胞浸润,透明膜形成,肺泡上皮细胞脱落,淋巴细胞为主的间质炎症细胞浸润及核大,两亲性粒状细胞质和突出的核仁为特征的病毒性细胞变化[21]。相较于儿童病毒性肺炎,COVID-19的肺水肿、巨噬细胞浸润及透明膜形成更普遍,但目前缺乏儿童新冠病毒感染的尸体检验及病理报告。本文通过对儿童病毒性肺炎致死案例进行回顾性分析,发现儿童群体感染初期病情隐匿,识别难度大,病情进展迅速,希望能引起高度关注。