批评话语分析视阈下的针灸媒体形象研究

——以《中国日报》与《纽约时报》为例

2020-06-10祖乐

祖 乐

(皖南医学院,安徽芜湖241002)

一、引言

针灸疗法历史悠久,最早可追溯到战国时期,是中国人民在健康卫生领域的智慧结晶。新时代背景下,中医药在海外加速传播,国外民众对于针灸的认知度正在逐渐提升。目前,随着中医药海外中心、中医海外孔子学院的相继设立,针灸疗法已传播到世界160多个国家和地区。在针灸疗法的国际传播过程中,国内外新闻媒体的引导作用不容忽视。新闻媒体在传播信息、塑造意识形态以及建立公众信任方面均发挥着重要作用[1]。本文旨在对比《中国日报》与《纽约时报》中有关针灸的报道,了解中美两国媒体建构了怎样的针灸媒体形象,从而有针对性的调整中医药的国际传播工作,进一步提升中医药在世界上的关注度和普及度。

二、理论框架和分析工具

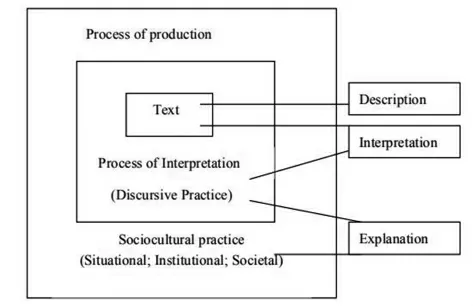

Fairclough[2]认为任何话语都是包含语篇(Text)、话语实践 (Discourse Practice),和社会文化实践(sociocultural practice)三维概念。因此,他认为分析话语时应从三个维度出发:(1)描述语篇(语言学角度);(2)阐释语篇和话语过程之间的关系;(3)解释话语过程与社会过程之间的关系。见下图:

图1 Fairclough三维分析模型

本文采用 Fairclough三维分析模型,在语篇层面,借用Halliday系统功能语法中的分类性和及物性理论对新闻报道的语言特征进行描述;在话语实践层面,从转述引语的转述方式出发对新闻语篇的互文性进行阐释;在社会实践层面,从政治、经济、文化等方面对语篇层面上语言的选择和话语实践层面上转述方式的选择作出深入解释,进而探究两家报纸呈现不同针灸形象背后的原因。

三、语料收集与整理

本文语料取自《中国日报》(China Daily)和《纽约时报》(The New York Times)最近十年发布的有关针灸的报道。《中国日报》于1981年6月创刊,在全球新闻媒体等信息交流中为中国政府和中国人民发声,被中国和世界各国公认为最具权威和影响力的中国出版的英文刊物和英文媒体。《纽约时报》则在全世界发行,创刊已有150余年,其世界影响力仅次于《泰晤士报》,是美国高级报纸的代表,自创刊以来一直都拥有很好的公信力和权威性[3]。研究者以针灸(acupuncture)为检索词,搜索《中国日报》和《纽约时报》从2010年到2019年以针灸为核心内容的新闻报道,共计29篇,其中《中国日报》15篇,《纽约时报》14篇。通过AntConc 3.3.5语料库检索软件对文本进行整理和清洁,中国新闻报道语料共计9873个形符,2042个类符,平均词长 5.06;美国新闻报道语料共计8717个形符,2135个类符,平均词长4.99,两类语料具有一定的可比性。

四、语料分析

(一)语篇层面

1.分类性

分类性(Lexical Classification)属于系统功能语法中词汇语法层的概念。Halliday[4]在《系统功能语法概论》一书中提出,语言由语义层、词汇语法层和语音层构成,各层次之间存在“体现”关系。对语义层的选择,体现于对词汇语法层的选择,对词汇语法层的选择,又体现于对语音层的选择。Van Dijk[5]在“Multidisciplinary CDA:a plea for diversity”一文中也指出,词汇意义、命题结构以及衔接连贯等均是说话者有意选择的结果。由此可见,词汇的分类性在很大程度上能够体现新闻报道的意识形态和立场观点。

(1)新闻标题的态度意义分析

新闻的标题往往是对文章最简洁有力的概括,因此标题的拟定往往含蓄地表明了报道者对所报道事物的态度。作者对《中国日报》和《纽约时报》近十年有关针灸报道标题的态度意义进行了统计分析,结果如下:

表1 标题态度词分布情况

从表1中可以看出,《中国日报》更倾向于使用积极、正面的词汇来报道针灸。其选词不仅仅局限于它的医用价值,如治愈、减轻疼痛、修复等(cure,reduce,healing),还对其文化价值进行了强调,将针灸视作是一种文化遗产以及艺术(UNESCO hertage list,fine art),充分体现了对针灸文化的认同以及进一步传承和弘扬中国传统文化的决心。而《纽约时报》则只关注了针灸在治病救人(ease,safe,true pain relief)方面发挥的作用,忽视了它的文化价值,投射出了外媒对针灸的认识还仅仅停留在表面,没有深入了解它的背景和文化渊源。《纽约时报》在标题里还使用了诸多消极、负面的词汇(cost,fake,but,pay,not),很容易让那些通过文章标题了解时事、未深入阅读文章内容的读者产生一定的误解。由此可见,《纽约时报》更倾向于对针灸持一种怀疑和否定的态度,并间接地将其对针灸的否定态度投射到读者的身上。

(2)新闻高频词分析

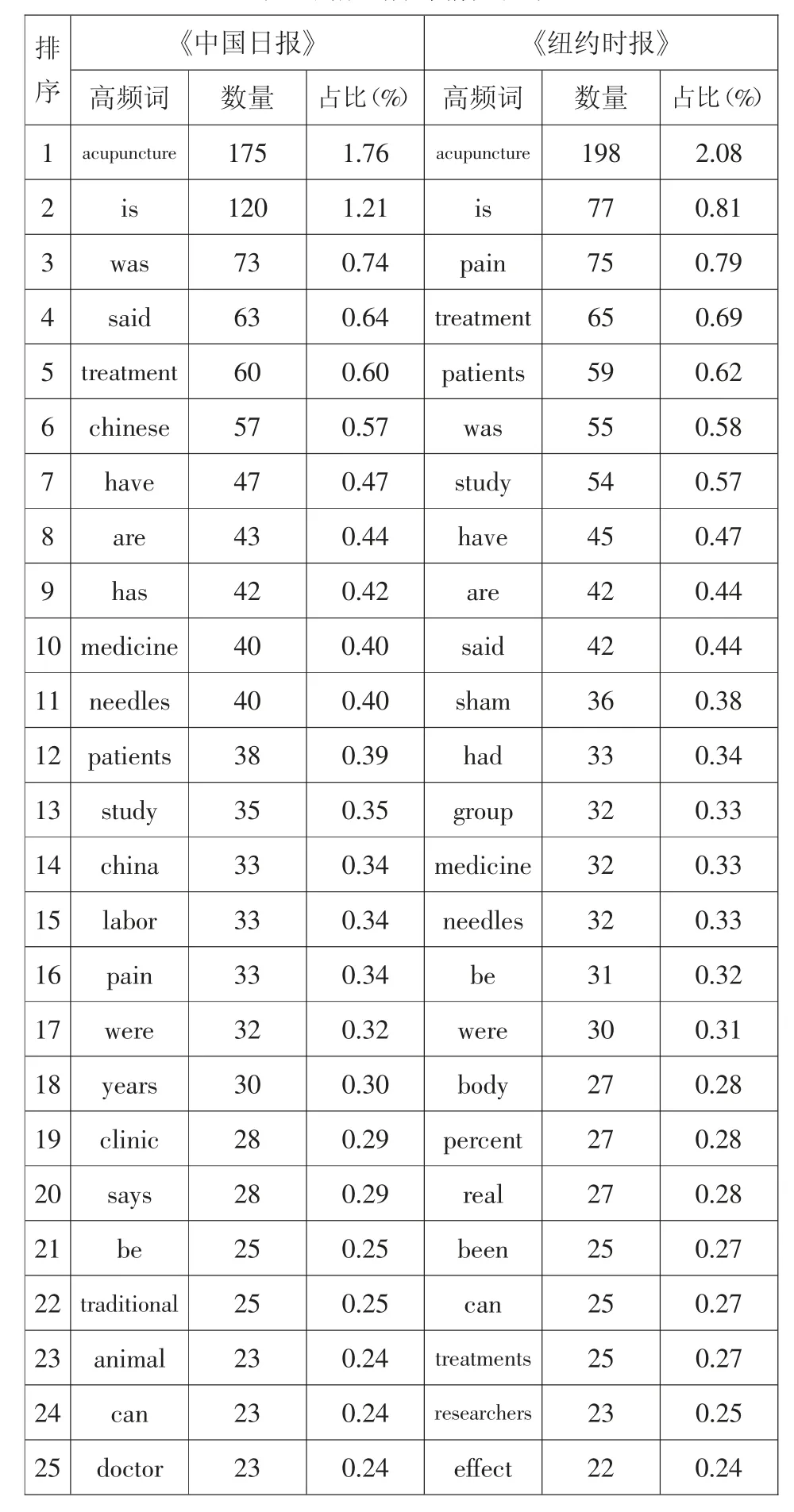

新闻报道中所使用的高频词在很大程度上也能反映文章所关注的焦点及其立场态度。为了进行更为有效的分析,本文将主要对报道中出现的名词、动词和形容词进行词频分析。通过使用Wordsmith7.0软件,《中国日报》及《纽约时报》前25个高频词按顺序显示如下:

从表2中可以看出,在《中国日报》和《纽约时报》前25个高频词中,出现了大量重合词,且集 中 体 现 为 名 词 (acupuncture,treatment,medicine,patients,study,pain) 和动词 (is,was,said,have,are,were,says,be)。一系列重合词表明,针灸的治疗效果已经获得了国内外媒体的关注和认可。为了佐证这一观点,《中国日报》和《纽约时报》中均采用了大量be动词及转述动词(said,says),力图使新闻报道客观公正。

表2 高频词分布情况统计

然而,《中国日报》和《纽约时报》中有关针灸的报道仍存在较大差异。首先,中美主流媒体对于针灸的应用范围有不同的理解。《中国日报》中不仅包括针灸对于人类各种疾病的治疗效果,还频繁提到针灸在治疗动物(animal)疾病上的成功案例。而美国主流媒体传递给民众的信息主要是针灸能够治疗人类的疼痛(pain),是有效和安全的辅助治疗手段,对针灸其他方面的应用鲜少提及。其次,两家报纸对于针灸的文化认同度不同。《中国日报》提及针灸时,大量使用“China”、“Chinese”和“traditional”,体现了中国媒体及民众对于针灸的认同感。而美媒则很少将针灸与中国相关的词汇联系在一起,体现了一定的文化疏离感。最后,两家报纸对于针灸治疗效果的描述也存在较大差异。在《中国日报》的报道中,针灸一直是行之有效的治疗方式。而在《纽约时报》的报道中,出现了“sham”和“real”这样的描述性形容词,表明美国媒体仍然对针灸持有一定的怀疑和否定态度。

2.及物性(Transitivity)

及物性属于系统功能语法中概念功能的一个重要的语义系统,具体分为物质、心理、关系、行为、言语和存在六个过程。及物性为如何表达文本内容提供了诸多选择,而不同及物过程的选择则可能受文化、经济、政治等诸多因素的影响。因此,分析及物性系统,可以帮助读者洞察作者对特定行为及事件的看法,从而揭示作者如何通过文本的语言结构建构特定的意识形态[6]。

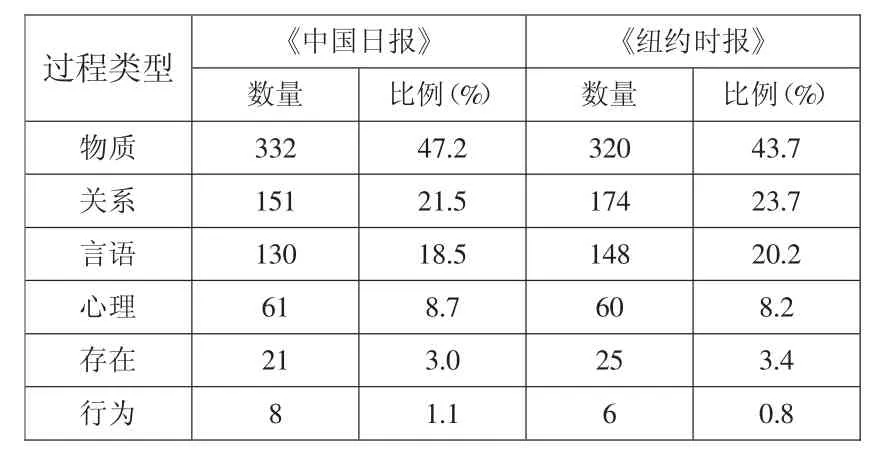

为了揭示《中国日报》及《纽约时报》如何建构针灸的媒体形象,本文对两家报纸近十年有关针灸报道的及物性进行了统计分析,结果如下:

表3 及物性分布情况统计

由上表可以看出,物质过程在两家报纸中所占比例最高,关系过程和言语过程紧随其后。两家报纸在关于针灸的报道中,都倾向于使用大量的物质过程,目的在于体现其不偏不倚的态度。而关系过程和言语过程的使用,则能进一步增强两家报纸报道的客观性。但无论哪种过程类型,都是新闻撰稿人有意选择的结果,目的在于建构特定的意识形态和针灸的媒体形象。下面作者将对以上三种类型的过程类型进行定性的分析比较。

(1)物质过程

物质过程通常由参与者(participant/s)和动态动词构成。通过对研究语料进行分析,本文将《中国日报》和《纽约时报》中与针灸相关的物质过程分为三大类:对针灸治疗过程的描述、针灸治疗效果及与针灸相关的举措做法。

《中国日报》中通常使用物质过程对针灸的治疗过程及疗效进行说明,旨在让国外读者进一步了解针灸,塑造针灸积极、正面的媒体形象。如:

例 1:The doctors used acupuncture,where fine needles are inserted into certain points on the body,to see if they could replace or reduce the need for a drug called oxytocin...(《中 国日报》2010-04-30)

例 2:In terms of treatment,Li took a different view to her colleagues,and a few needles and herbal treatment saved the bird's life.(《中国日报》2012-06-12)

而《纽约时报》中则更侧重于使用物质过程对针灸的治疗效果及与针灸相关的举措做法进行说明。如:

例 3:American states and Canadian provinces now regulate acupuncture to ensure certain standards of safety and certification,though the regulations vary by state.(《纽约时报》2011-11-22)

例 4:Are those who swear by it experiencing true relief or the psychological balm of the placebo effect?(《纽约时报》2012-09-11)

毫无疑问,《纽约时报》对针灸的治疗效果给予了一定程度的肯定,但通过物质过程中各参与者及动词的选择,美媒实际上对针灸的作用机制及安全标准提出了质疑。如在例4中,针灸产生的效果被怀疑是安慰剂作用(placebo effect),容易让针灸在读者心里留下负面印象。

(2)关系过程

关系过程可分为两种类型:识别(identifying)和归属(attributive)。前者由被识别者(identified)、识别者(identifier)以及表关系的动词构成,后者的主要成分则为载体(carrier)、属性(attribute)及相关动词。通过对语料中的关系过程进一步分析发现,两家报纸都大量使用与“针灸”相关的载体或被识别者,但二者所传达的态度和观点仍存在较大区别。

《中国日报》通常使用关系过程更好地塑造针灸的正面的“属性”,并不断强调针灸可以作为西医替代疗法广泛应用于临床治疗。如:

例 5:Acupuncture is one of the most widely practiced strands of alternative medicine and is based on the theory that inserting and manipulating fine needles at specific points in the body helps to promote the flow of"Qi"or energy.(《中 国 日报》2010-04-30)

而《纽约时报》虽然也对针灸的治疗效果给予了肯定的态度,但通常会在句子中增加“环境成分”。如:

例 6:Acupuncture is one of the most common alternative medicines in the United States,practiced by about three million people— mostly adults— every year.(《纽约时报》2011-10-22)

例 7:Acupuncture is the crown jewel of alternative medicine,recommended for issues like chronic pain and osteoarthritis.(《纽约时报》2013-05-11)

以上“环境成分”的选择,间接地表示针灸的有效性是针对特定人群的,且仅适用于慢性病及关节炎等部分疾病的治疗,因此容易让国外读者对针灸的应用范围和适用人群存在疑虑。

(3)言语过程

言语过程指的是通过讲话交流信息的过程,通常包括讲话者(sayer)、接收者(receiver)和讲话内容(verbiage)。通过分析发现,《中国日报》和《纽约时报》的讲话者大致可以分为三类:针灸医生、专家学者及其他讲话者。

进一步分析显示,《中国日报》中的言语过程,讲话者通常为针灸医生或者专家学者,且来源明确,目的在于通过权威人士之口证实针灸的疗效,塑造针灸应用范围广、疗效显著的形象。如:

例 8:Reporting on Thursday on a small study of 200 cases at a Baghdad hospital,the doctors said their results suggested the ancient Chinese technique could also be a useful addition to standard medical practice in fully equipped hospitals.(《中国日报》2010-04-30)

例 9:The International Veterinary Acupuncture Society said on its website that acupuncture has been used in veterinary practice in China"for thousands of years to treat many ailments".(《中国日报》2017-08-24)

而《纽约时报》的言语过程虽然也引用了大量针灸医生和专家学者的话语,但依然存在大量其他人士观点的情况,如:

例 10:But the real lesson,acupuncture supporters say,is how difficult it can be to apply Western research standards to an ancient healing art.(《纽约时报》2010-04-23)

例 11:Studies suggest that acupuncture can help with symptoms of hay fever,but the effects may be short-lived.(《纽约时报》2013-03-11)

以上两个例句的说话者,一个为“acupuncture supporters”,一个为“studies”,引用来源并不明确,加上其言语过程的内容带有对针灸存疑的态度,因此容易让公众对针灸的疗效存在误解。

(二)语篇层面分析——互文性

所有语篇均是由引语组合而成的,都吸收和转化了另一语篇的内容,这一特征称为互文性[7]。互文性最显性的表达形式是转述引语,它普遍存在于各种语篇中。为了使报道内容看上去更为客观,新闻媒体会在报道过程中大量引用第三方的话语来再现事实。然而对他人话语的引用也是新闻撰稿人主观选择的结果,而这些选择背后往往包含着重要的意识形态意义。Fairclough[8]将新闻语篇的转述引语分为四种方式:直引(direct discourse,DD)、蜕变直引(direct discourse slipping,DDS)、间引(indirect discourse,ID)、无标转述(UN-SIG)。根据研究语料的特点,本文重点对DD、DDS和ID进行了统计,具体结果如下:

表4 转述引语分布情况统计

从以上统计结果可以看出,《中国日报》与《纽约时报》在转述方式上有较大差异。《中国日报》较多的选用直接引语(57.9%),而《纽约时报》则更倾向于使用间接引语(59.0%)以达到转述的目的。直接引语的使用,意味着新闻作者所引用的话语与原文一模一样,转述者自身的介入程度较低;而间接引语则可能包含了新闻作者与转述者双方的观点,虽然忠实于原文的内容,但与原文的措辞可能不同,因此转述者自身的介入程度较高。由此可见,从使用直接引语和间接引语的数量上看,《中国日报》中对于针灸的报道较《纽约时报》更为客观。

进一步分析发现,《中国日报》和《纽约时报》中的转述引语主要用于对针灸的效用、应用价值等做出评价、表达态度,而非描述客观事实。因此,通过选择合适的转述引语,转述者很容易把自己对于针灸的态度、评价等植入到他人的话语之中,从而干扰读者的判断。如:

例 12:“These acupuncture techniques,born out of necessity,have proved useful in overcoming the deficiency of modern drugs and equipment in a war-torn city,” Zcherky said.(《中国日报》2010-04-30)

例 13:The findings,published in the September issue of the journal Arthritis Care and Research,are the latest to suggest that a powerful but little understood placebo effect may be at work when patients report benefits from acupuncture treatment.(《纽约时报》2010-08-18)

例 14:After four treatments,Wang said her cat can "walk now,jump and even fight with other cats".(《中国日报》2017-08-24)

例12中,《中国日报》直接引用了伊拉克麻醉师Zcherky的话,意在说明在医疗物资匮乏的伊拉克,针灸是非常重要的治疗手段。直接转述引语的使用让新闻报道看起来更加客观公正,转述者由此也成功将隐藏的意识形态信息(塑造针灸积极、正面的形象)隐藏在新闻话语当中。在例13中,《纽约时报》间接引用了权威杂志Arthritis Care and Research对于针灸疗效的描述,认为针灸产生了“安慰剂效应”。句中美国媒体通过“suggest”(提出、暗示)一词,实际上传达了自身对于针灸的怀疑态度,而其后转述引语内容的真实性其实是有待商榷的。转述者可能一定程度曲解了原讲话者的意思,但间接引语的使用增加了其话语的客观性和真实性。例14中,《中国日报》使用了滑向引语,滑向的直接引语部分是“walk now,jump and even fight with other cats”,描述了说话者宠物猫针灸治疗后的状态,肯定了针灸的治疗效果。通过滑向引语,转述人实际上可以截取对自己有利的话语,从而有效的支持自己的意见和观点。

(三)社会实践层面解释

除文本与话语实践外,对社会实践的解释也是必不可少的。Fairclough(2005)指出,只有在特定社会历史背景下分析文本,才能真正体现文本的社会性,了解文本和社会之间的相互作用、文本背后的交际过程以及社会语境之间的关系。本部分作者将探索语言所处的更广泛的社会文化背景,从而深刻揭露话语背后所隐藏的意识形态。

自创刊以来,《中国日报》一直致力于在全球新闻媒体中为中国政府和中国人民发声。而针灸作为中医药文化的一个重要组成部分,不仅是我国潜力巨大的经济资源和独特的卫生资源,更是优秀的文化资源,在社会发展中发挥着重要作用。无论是《中医药创新发展规划纲要》(2006-2020)、《中医药发展战略规划纲要》(2017-2030)还是《中华人民共和国中医药法》(2017),无不体现着中国政府对中医药的高度重视以及推动中医药传承与创新发展的决心。因此,《中国日报》在撰文时,极力地通过话语的选择来塑造中医药积极、正面的形象,反映了国家对中医药的支持立场和肯定态度,也强调和肯定了中医药的疗效和中医药在中国文化及医疗体系的地位。

而《纽约时报》作为美国主流报纸之一,发挥着向美国政府和社会传播国际信息的作用。过去十年里,中国经济迅猛发展,美国对中国贸易的持续逆差等因素让美国国内产生了所谓的“中国威胁论”,直接导致了中美紧张的关系局势。此外,在西医药占主导地位的美国,针灸及传统中医药的兴起,势必会对西医的地位和影响力产生一定的动摇作用。加上中医药在美国尚未被列入正规的医学教育和医疗体系,导致美国民众对中医药的安全性和有效性仍然缺乏充足信心和正确理解。因此,《纽约时报》会根据美国国内对华的政策和舆论观点报道与中国相关的新闻事件。这也解释了为何在《纽约时报》的报道中除了对针灸给予了一定程度的肯定外,还对针灸的适用范围、接受程度、作用机制及安全标准提出了质疑。而这些质疑无疑会在读者心中播下种子,从而对针灸产生负面的印象。

五、结语

本文在批评话语分析的视阈下,以Fairclough三维分析模型为框架,以Halliday系统功能语法等理论为分析工具,对《中国日报》和《纽约时报》近十年新闻报道中所建构的针灸媒体形象进行了深入探究。研究结果表明,《中国日报》对针灸持的是积极、肯定的态度,因此不断通过新闻话语塑造出针灸治疗效果显著、应用范围广及操作安全的正面形象。而《纽约时报》虽肯定了针灸的部分效果,但仍然试图通过文本建构出针灸适用范围有限、作用机制及安全标准不明确的负面形象。由此可见,针灸虽然近十年来受到西方国家一定程度的认可,但其在海外推行仍面临着一些困难。因此,国内媒体应加大弘扬中医药文化的力度,积极推进针灸治疗范围、作用机制、安全标准等方面的对外宣传。一方面,应适当举办针灸治疗应用等方面的学术交流,尤其是加强对临床实验结果的宣传,打破美国媒体及美国民众对针灸的误解;另一方面,应密切关注针灸的发展动态,建立中外媒体交流平台,让更多国外媒体及民众有机会了解针灸。相信随着各方的努力,针灸在美国乃至世界会得到更加广泛的运用和发展,更好地为全球健康事业做出贡献。