基于海绵城市理念的园博园景观规划设计研究

——以苏州太湖园博园为例

2020-06-10黄玲玲刘滨谊

黄玲玲 刘滨谊

城市规划设计及建设的每个环节都应该考虑对自然生态的影响,对自然系统的保护,特别是对自然水循环的很好处理。本文以苏州太湖园博园为研究对象,在营造园林景观的同时,将海绵技术运用到绿地景观的建设中,打造了江苏省首个“海绵型郊野公园”试点工程,不仅满足造园功能需求,也展示了海绵城市理念与建设成效。通过对海绵城市相关概念及现状研究,针对园博园的景观规划设计实践,阐述海绵城市具体的技术设计及应用,希望能将海绵城市理念及技术,运用到绿地建设中,更好地与城市景观融合在一起,也为城市建设与管理、游览型公园持续发展提供价值性借鉴。

海绵城市;园博园;景观规划设计;雨水管理

在新型城镇化背景下,城市发展不停地向周边地区扩张侵蚀绿带,进而导致了“城市观海”[1]、内河道污染等诸多社会舆论话题。目前,对城市绿色空间系统进行升级、维护、管理最佳的方式为建立“公园”。构建城市生态文明需要从和谐的人水关系、预防城市内涝、提供放松身心的休憩地等市民切实关心的痛点着手。每年的6至9月,多数地区都会出现黄梅雨季,期间的降水量超过了全年降水量的60%。同时,随着房地产经济的崛起,填湖造楼的现象也越来越频繁,这大大地破坏了城市周边的环境,也导致我国正面临着严重的水环境危机。和谐的人水关系是构建城市生态文明的重要内容。“海绵城市”的概念就是为了让城市能够适应实际的生态环境,在自然灾害面前能采取具有针对性的预防措施而提出的[2]。

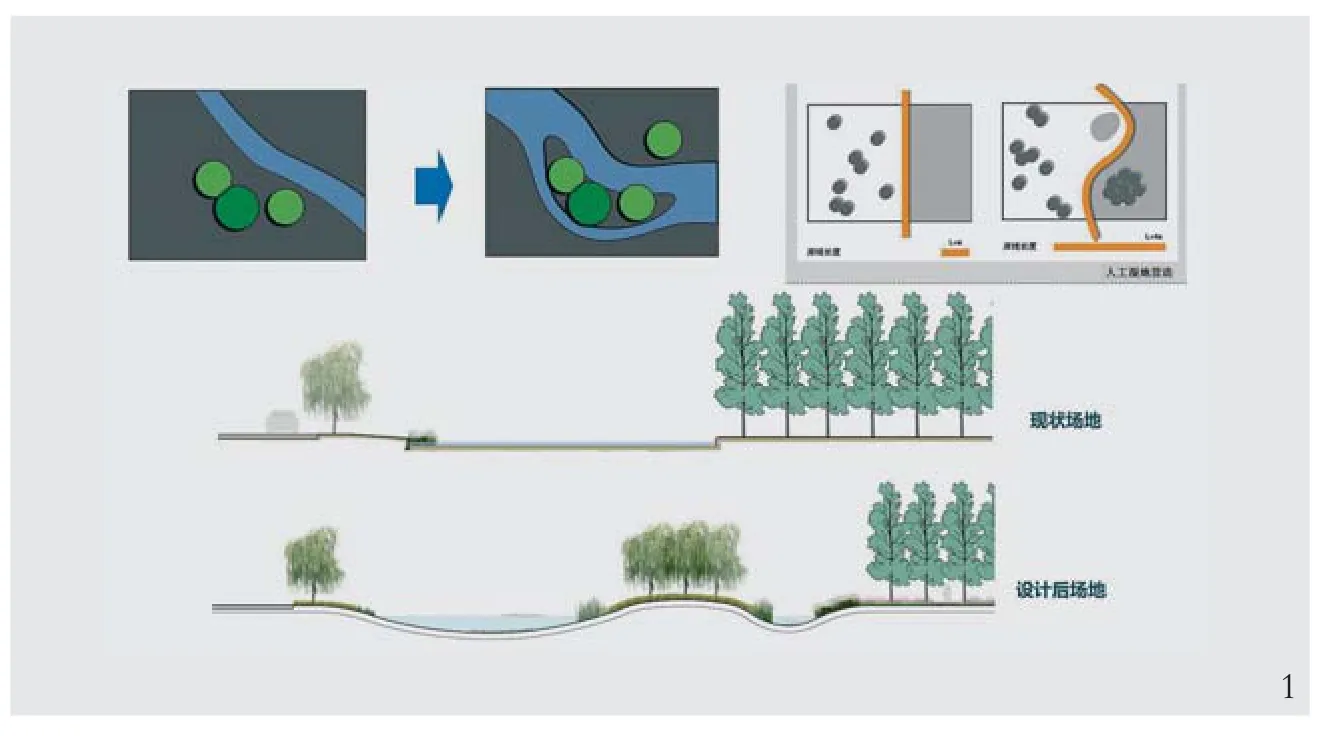

1.岸线优化设计图

1 研究背景

“海绵城市”强调原有生态系统最大程度的保护,维持城市良好的自然水文特征,促进内外水的积存、净化、消纳等,从而提高城市对于内涝灾害的抵抗能力[3,4]。本文所述的苏州太湖园博园(以下简称园博园),坐落于苏州吴中区临湖镇太湖东岸,离苏州中心城区20 km左右。建成后的园博园为市民们提供了一个欣赏美景、相约聚会的场所,同时也是体现江苏造园技艺、彰显城市开放程度的名片。为有效改善外来客水与园内水系的关系,充分利用雨水资源,恢复自然水文循环,建园之初就将海绵城市理念和海绵技术广泛运用在各节点,达到提升景观效果,削减水体面源污染的目的。

园博园整体规划设计之初就是一个海绵体,本文通过研究园博园的规划设计策略,详细介绍园博园的海绵技术设计及运用,为后续园博会的规划设计提供借鉴,同时将海绵城市理念融入到绿地、广场等设计中,达到生态与景观的共融,以提升景观品质,促进城市的美好发展。

2 基于海绵城市理念的园博园景观规划设计策略

2.1 保护利用现状水系

园博园建设地块为临湖镇柳舍村的基本农田、鱼塘、螃蟹池等,设计保留了场地内的鱼塘、河道等水系,土方地形施工时,对岸线进行了优化设计。将原有通直的驳岸线性调整为蜿蜒曲折的驳岸线性,不仅增加了岸线长度,也为水生植物提供更多的生境空间,从而增加了对场地雨水的调蓄能力(图1)。平面设计上增加了浮岛,采用生态驳岸,增加驳岸岸线长度,不仅减少了雨水的排放时间,同时对雨水的排放也起到了一定的净化作用。在立面上,浮岛采用双面坡度的形式,缓坡入水,避免浮岛上的雨水积压。这种人工湿地的营造方式大大优化了雨水的排放,也为海绵技术的“排”提供了一定的技术支撑。

2.2 优化场地竖向及雨水排放

充分利用现状自然地形,进行局部改造。在小区范围内通过地形的起伏实现洼地和高地的结合,利用自身的景观特性及场地现状布置生态排水沟、下沉式绿地,小微湿地等海绵技术;道路及广场铺装采用渗透铺装;减少传统雨水排水管道的使用,充分发挥场地对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用;进一步削减径流污染,有效利用场地雨水资源,恢复自然水文循环,改善生态环境。将排水坡改造为溢流坎,通过地形及景石链接隆起的缓坡,不仅有利于减少径流,增加坡面雨水的停留,让其渗入土壤,同时对雨水的进一步排放也起到净化拦截作用,减少对地形的冲刷。景石的运用一方面丰富了驳岸景观,另一方面对减少土壤流失也起到了促进作用,减少雨水冲刷泥土流入河道。

2. 水体剖面设计优化图

3. 场地规划位置范围图

2.3 丰富岸线层次及景观效果

水系岸线设计为生态堤岸,水体剖面不同设计形成水深多变化的形态,为不同生物及微生物的生长创造适宜的生存环境,丰富生境空间(图2)。道路空间通过对雨水的收集,通过透水材质的绿道,排入绿化之中。驳岸绿地作为雨水中颗粒物过滤的第一个环节,对雨水进行物理过滤之后沿着坡度排入河道之中。驳岸绿地的设计以生态驳岸为主,也可以景石点缀其中,植物以多年生的草本植物为主,丰富驳岸岸线景观。

2.4 提升植物配置多样性

园博园作为展会性质,首要目的是展现造园技艺及园林绿化景观营造技艺,同时,作为海绵城市,在展示海绵植物的配置专项技术上也起到了展示的作用。海绵型公园植物选择与设计的总体目标是构建可持续的植物群落,同时,还需考虑后期管理养护的便利性。苏州太湖园博园在植物配置上除考虑植物本身的景观观赏功能外,更加注重植物对不同生长环境的适应能力,以及对雨水的滞留能力、净化能力等特殊要求的考虑,如选用美人蕉、旱伞草、鸢尾、芒草类等植物种类,不仅具有较高观赏价值,在用于植草沟、下沉式绿地等海绵措施中既满足生境要求[5],又便于后期维护。

3 基于海绵城市理念的园博园景观规划设计实践

3.1 项目概况

园博园西临太湖,与东山、西山隔水相望、沿路相联,东临苏州东太湖滨湖新城、苏州太湖现代农业示范园(图3),总占地面积236 hm2,地块开发前现状主要为鱼塘、农田、防护林、河道和村庄,地形平坦、水面分散。园博园为冲湖积平原,场地标高在1.97 m~3.26 m之间。太湖百年一遇水位警戒线为2.9 m,太湖大堤高程为5.1 m。吴中区总体水系布局为6大片32小片,园博园位于胥江南片(大片区)中的渡村西1片(小片区)。地面平均高程2.6 m,常水位1.2 m,控制水位线1.6 m(图4)。

3.2 总体技术选择

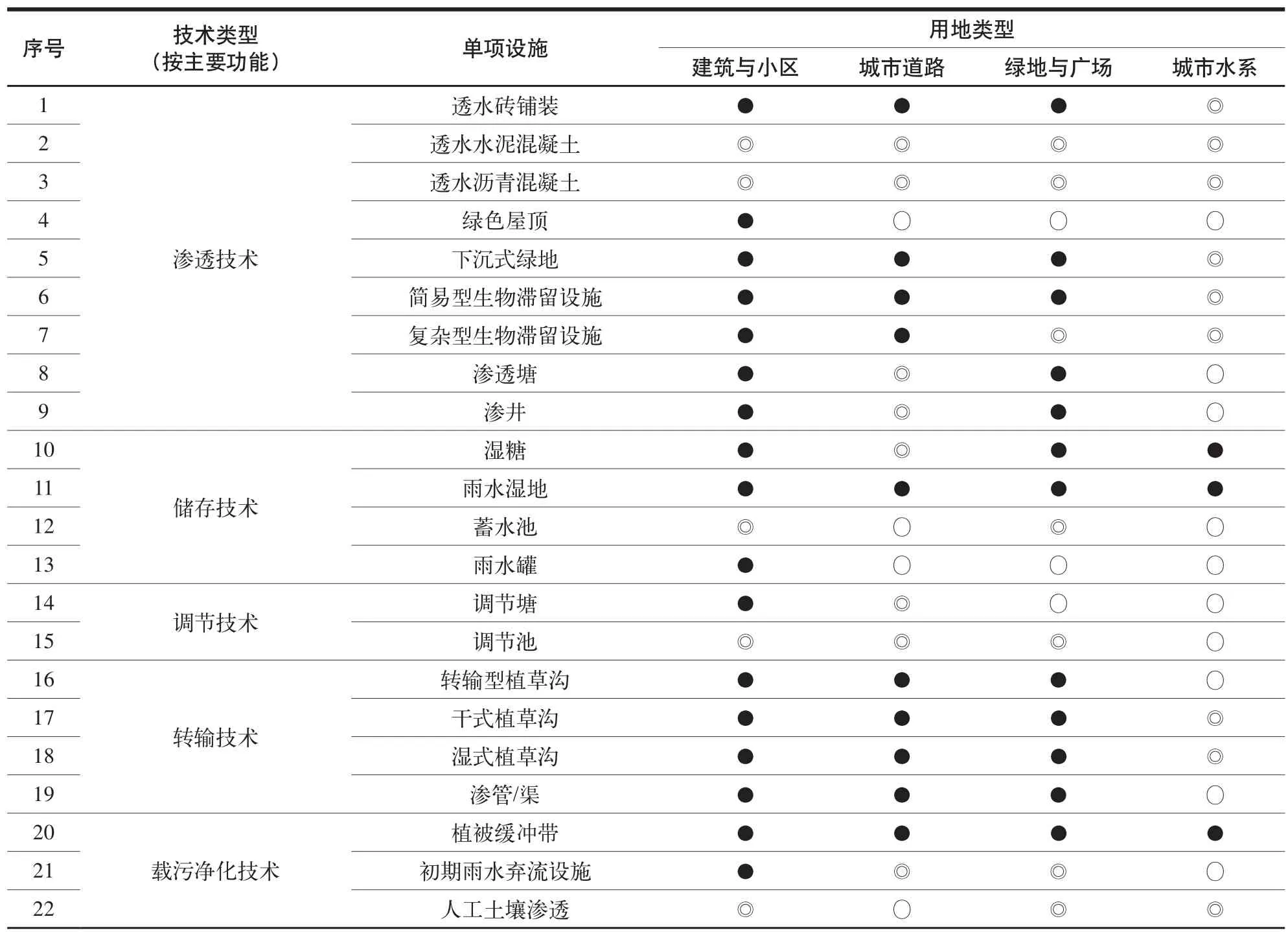

园博园运用的海绵技术类型主要有渗透技术、转输技术、储存技术、调节技术、载污净化技术。另外对透水水泥混凝土、透水沥青混凝土、绿色屋顶、复杂型生物滞留设施、雨水罐、植被缓冲带等近两年新研发的技术也有所涵盖。从表1中可以看出,园博园属于绿地与广场用地类型,在建设过程中主要运用到的海绵技术有12项,其中渗透技术中主要应用了透水砖铺装、下沉式绿地、简易型生物滞留设施、渗透塘、渗井;储存技术主要应用了湿塘、雨水湿地;转输技术主要应用了转输型植草沟、干式植草沟、湿式植草沟、渗管/渠;载污净化技术主要应用了植被缓冲带。同时,还采用了多种新技术,如透水水泥混凝土、透水沥青混凝土、绿色屋顶、复杂型生物滞留设施、雨水罐、植被缓冲带等技术。

表1 园博园使用的海绵城市技术统计

3.3 园博园海绵技术设计及应用

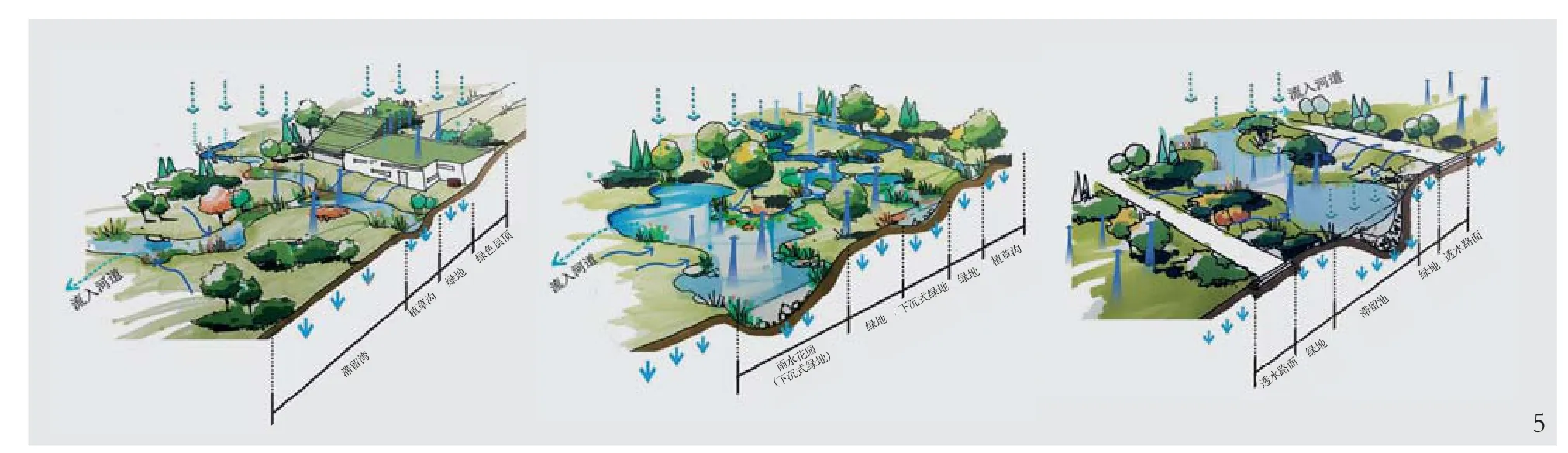

建筑、绿地、道路及广场、停车场应用不同的海绵技术,对雨水进行处理,使雨水渗入地下水及排入周边的水体之中,再汇入大水面中或蒸发到空气中[6]。园博园雨水汇到绿地及道路铺装等地后通过植草沟进行净化作用,再通过雨水花园、下沉式绿地等海绵技术,雨水部分渗入地下水中,部分溢流到周边的河道中,实现对雨水的利用及排放。园博园内有三种海绵技术组合形式,建筑—绿色屋顶—植草沟—滞留湾—自然地表水系、绿地—下沉式绿地(雨水花园)—自然地表水系、道路—透水路面—滞留池—自然地表水系(图5)。

4. 园博园水系布局图

园博园应用的海绵技术示范点位共59处,包含集雨型生态边沟、渗透铺装、集雨型绿地、小微湿地等十余种低影响开发技术。中心湖作为集中的雨水收集点,与园内四通八达的河道形成了一个完整的海绵技术系统。园内的雨水通过多项海绵技术的处理后流入中心湖,减少园内道路及绿地内雨水积压。

(1)透水铺装

透水铺装的类型种类繁多,包括透水沥青、透水混凝土、透水砖、透水拼装、碎石铺装等,主要是用在道路路面、广场平台和停车场等区域。透水铺装的海绵作用主要对于无下渗面的主园路和广场,起排水作用;对于有下渗基底的支路广场、停车场等,不但可以起到排水作用,还可以通过下渗补充地下水,在避免场地积水的同时,不需要设置检查井和雨水井,有助于提升景观的整体效果和使用舒适度。一般渗透地面成本比不渗透地面造价要高出10%~20%,但本项目综合考虑径流量,减少雨水管道长度和缩小管径,雨水系统总造价降低12%~38%,有效节约了成本。

(2)集雨型生态边沟

集雨型生态边沟主要适用于城市道路的两侧,不透水地面的周边大面积绿地内。主要的海绵作用表现在利用重力收集输送雨水,并通过植被节流和土壤过滤处理雨水径流,可用于衔接其他雨水排放系统。在有行道树阻隔处,植草沟距离道路2~3 m,在无行道树阻隔处植草沟紧贴路面(图6)。

(3)集雨型绿地(生物滞留池)

集雨型绿地(生物滞留池)主要是用于宽度在12 m以上、纵缓坡和分隔式道路,且道路中间有绿化带,横坡向内侧排水。为确保道路路基的稳定性,距离道路3 m以内采用不透水形式,超过3 m采用透水形式。结合景观效果在需要短期保持一定水面的地方,采用短暂储水式填料结构,其余的均采用常规填料结构(图7)。

5. 三种典型的海绵技术组合示意图

6. 集雨型生态边沟示意图

7. 集雨型绿地示意图

8. 绿色屋顶示意图

(4)滞留湾

滞留湾主要用在上游有断续来水的冰水区。需注重滞留湾内河流的曲折性,在靠近下游水面的河口处,应将河流平面放大,增加调蓄效果。主要的海绵作用包括调蓄雨水生态修复降解污染物质。在景观的协调上,上中游可采用挺水植物+亲水植物,下游河口处采用挺水植物+亲水植物+沉水植物的配置方式。采用多样化的配置,保证景观效果与生态修复作用的完美结合。

(5)屋顶花园

屋顶花园适用范围在具有可承重屋顶的建筑顶部。海绵作用主要体现在具有减缓雨水径流、净化空气、夏季降低室温、冬季减少室内热量散失,缓解热岛效应,提高生物多样性、丰富城市景观的作用(图8)。

(6)雨水利用设施

雨水利用设施包括雨水罐和生态喷灌设施两种类型,雨水罐约0.3 m3/个,生态喷灌设施可保证40万 m3/年的绿化浇洒量。雨水罐储存雨水作为绿地浇洒用水,生态喷灌设施采用雨水收集利用系统,利用园内水体作为雨水调蓄池,过滤增压后供应绿地喷灌用水。雨水利用设施主要分布在建筑的周边,对园内部分建筑物雨水收集至地下蓄水池,并进行处理,回用于建筑周边绿化喷灌地源热泵的冷却等用水。

(7)下沉式绿地(雨水花园)

下沉式绿地主要适用于建筑、停车场、广场、道路的周边、处理污染较严重的初期雨水,也可用于处理建筑与小区污染较轻的道路雨水。应注意绿地的竖向应低于道路路面或铺切地面100~200 mm。下沉式绿地内一般应设置溢流口,保证暴雨时径流的溢流排放。通过将雨水暂时存储后慢慢渗入周围土壤来消减地表洪峰流量(图9)。

(8)植被缓冲带

植被缓冲带主要是用于道路、停车场等大面积硬化地面周边坡度较陡的地形坡,植被缓冲带的坡度一般为2%~6%,宽度不宜小于2 m,一般设有碎石消能渠,可根据下部土壤渗透性能选择是否设置渗排水管。海绵作用体现在通过植被拦截及土壤下渗作用,减缓地表径流流速,并去除径流中的部分污染物。植被缓冲带应采用乔灌草相结合的方式,选用多种植物搭配,增强景观效果(图10)。

(9)小微湿地

小微湿地适用于具有一定汇水面积的开敞空间。进水口和溢流出水口应设置碎石、消能坎等消能设施。湿地因设置前置塘对径流雨水进行预处理,沼泽区包括浅沼泽区和深沼泽区。海绵作用体现在可有效消减污染物。在湿地的浅沼泽区和深沼泽区,可根据水深搭配不同类型的水生植物,保证景观效果,在设计进水区和溢流出水口的消能设施时,可充分利用景观手段优化效果(图11)。

(10)湿塘

湿塘主要是用在大面积硬质地面周边有一定空间的洼地。设计时应注意进水口和溢流出水口应设置碎石等消能设施,防止水流冲刷。前置塘应设置生态驳岸,边坡坡度一般为1∶2~1∶8;主塘宜采用生态驳岸,边坡坡度一般不宜大于1∶6。主塘一般包括常水位以下的永久容积和储存容积。永久容积一般水深为0.8~2.5 m。海绵作用主要体现在调蓄雨水、削减径流峰值、控制径流污染等方面。景观协调上,结合前置塘、主塘的生态驳岸以及主塘与前置塘之间的水生植物种植区,通过景观手段进行水生植物搭配,以保证景观效果。

9. 下沉式绿地示意图

10. 植被缓冲带示意图

11. 小微湿地示意图

4 结论

近些年,随着经济社会的快速发展,城市居民生活质量却有下降趋势,主要归根于城市热岛效应、大气污染及水环境污染等方面[6]。走环境友好型的生态可持续发展之路,其前提之一是打造“人水和谐”的城市居住环境。本文的研究对象苏州太湖园博园,属广场与绿地的海绵城市类型,而园博园本身坐落于太湖之滨,自身的水文特性为其海绵城市技术的设计及运用上提供了一定的优势,通过对园博园海绵城市技术的分析,总结出了海绵技术与景观要素之间的关系。

园博园作为公园型城市海绵体,将园林景观设计和海绵城市理念进行融合,在园中众多节点运用大量海绵技术,如集雨型生态边沟、绿色屋顶、下沉式绿地等,都是针对本地水系发达但土壤渗透性差和面源污染突出等问题,打造具备苏州特色的海绵技术试点区,因地制宜选择适合本地自然雨水条件及土质特点的海绵技术。

海绵城市试点建设、示范项目开展等均在有序进行,继续开展“海绵+”项目,坚持“低影响”开发,全方位地将海绵城市理念融入城市设计的每个方案中,结合美学、生态、可持续等创新思维,实现由“传统排水模式”到“蓝绿策略模式”的转变。