唐圭璋的词学方法论

2020-06-09董征

董征

《词学胜境》是一本选集。中华书局在唐圭璋先生诞辰一百一十五周年之际,从先生生前论著《词学论丛》及发表文章中撷英取华三十一篇,精心集结成书。全书体例分明。按照文章类别,归为“学词概说”“名家论评”“名篇赏鉴”与“词坛忆往”四辑,传授学词经验,综评经典词家,赏鉴传世名篇以及回忆学术交往。

与注重发展脉络的词史不同,《词学胜境》更胜于在课题上沦肌浃髓,掘地三尺。各篇之间虽不紧密勾连,亦在主题上互有呼应。“学词概说”从词学研究、作词之法、读词之道而论,三者汇合,正是建构词学体系的法门;“名家论评”与“名篇赏鉴”各篇俱精,文章按词人年代的先后顺序编排,暗含词之嬗变的时间线。全书选编逻辑完密,择取篇目精当,实应归功于本书编辑的慧心剪裁,因此本文开头说这是“精心”集结成书。

以下着重记述本书四个方面。唐先生正是从这四个方面神功造境,令读者流连难返,手不释卷;每再翻阅,温故知新,总能更添收获。

一

第一辑“学词概说”,收录先生谈及读词、学词、作词的方法论文章五篇。

《怎样读宋词》讲读词的方法论。读词要微观与宏观并重,微观指须精读作家作品,既可从某一特定词人入手,也可从优秀选本入手;宏观则要浏览通史和断代史,借以了解两宋时代政治、经济、文化等方面的总貌,并须“瞻前顾后”——既要阅读前代文学作品,尤其是唐五代词乃至唐诗,也要阅读后世作品如清词以及历代词话,如此阅读更能助益对宋词的理解。最后,还要动手作词,有了阅读基础,懂得词的一般做法,能够分辨四声,便可尝试创作。至于学习宋词该选读何种词集、何种版本,先生在《学习宋词必读书目》一文中特开列详细书单,纵然全无诗词学之功底者,亦可“按图索骥”,有恃无恐。

《历代词学研究述略》讲学词的方法论。全文虽只廿四页,可谓蔚为大观,从词之起源到词律、词韵,再到传记考订与词集版本、校勘、笺注以及词学辑佚,面面俱到而要言不烦,并非长篇大论,但读者足可凭此管窥学科全豹。

《论词之作法》讲作词的方法论,从作词要则、词之组织与词之作风三层论述。作词要则指出,欲作词,需先读词,熟读成诵再进而下笔作词,创作以后还需匠心至改词。词之组织,由字法、句法和章法构成,先生又分别对动字、虚字、叠字等七种字法,单句、领句、层深句、翻转句等十种句法以及起、结、换头(换头又分十二种)三层章法详加论述。至于词之作风,先生将其分为雅、婉、厚、亮四点论之。

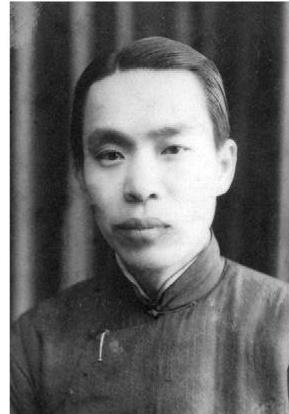

唐圭璋先生小影

这五篇文字,有四篇作于二十世纪八十年代,《论词之作法》则作于四十年代。读着这几篇三十多年乃至七十余年前写就的文章,着实让人感慨遥深。这些传授方法论的学理篇章,虽皆文字端肃,但字里行间满是知无不言、言无不尽的俯就态度。先生结撰这些文章时,心底必是假设了读者的,而这读者就是今日你我这样依然对宋词有着巨大兴趣,并不想浅尝辄止而欲跻身词境一探究竟的人。先生以这样的读者为学生,潜心传授学术经验:该如何入门,入门读什么书,进阶读什么书,作词的纲领性法则以及具体创作方法,文风亲切,如老祖父传授家学,有什么教什么,一招一式比划得清楚明白。下至治学基本功,上至学术价值观,耳提面命,谆谆叮嘱,将一世绝学倾囊相授,行文止于所不可不止,生怕有所遗漏。思及先生良苦用心,真觉若不勤奋用功做学问,实在愧领先生真谛。

作词非用心不可,用心则精,不用心则粗,精则虽少无妨,粗则虽多无益。欲作一词,首须用心选调、选韵,其次布局铸词,无一不须用心。若须依四声之调,必字字尽依四声,决不可畏守律之严,辄自放于律外,或托前人未尽善之作以自解。若有字复、意复之处,更须用心琢磨,决不可苟简从事,为识者所讥。(《论词之作法》,页29)

研究宋词,如同研究其他文学作品一样,都离不开对具体作家和具体作品的了解和熟悉。侈谈宏观研究,不管你是怎样运用、堆垛国外最时髦的文艺理论及其辞句,到头来必然只是空中楼阁,徒然炫人耳目……阅读作品是基础,有了这方面的坚实基础,才能使不断深入的研究工作立于不败之地。那种轻视微观学习,专在宏观研究上冥索的做法,是不足取的。(《怎样读宋词》,页69-72)

二

曾在网上看到有人谈论波兰作家布鲁诺·舒尔茨的作品,评价道:“他小说辞藻太浓艳,行文太密实,情节太淡,简直没有小说的规矩。这样的作品实在算不上好小說,甚至连小说都算不上。我不喜欢。”若只出于个人好恶,而说“我不喜欢某部作品、某个作家”,就如我们吃菜,有人生性不嗜辣,于是说“我不喜欢川菜”,有人生来偏爱面食,于是说“我不爱吃米饭”,出于个人口味而做出选择,旁人原无可指摘。但若因不喜辣、不喜米饭,就说“川菜不好吃”“米饭不好吃”,则属于门户之见,以一己好恶而妄下断语了。同理,出于个人爱憎而评断一位作家的创作风格为优为劣,亦是偏执片面。先生在书中亦对此有所论述,而其下语精炼无匹、一语破的,与我上面一段粗俗的比喻相较,便高下立判了。

学者须知,各人之禀赋不同,环境不同,兴趣不同,故其所表现之作品,亦各有异。有阳刚者,有阴柔者;有尚密者,有尚疏者;有用赋体者,有用比兴体者;有发越者,有含蓄者;有天然去雕饰者,有千锤百炼者,既恃天籁,亦借人力,各运其妙,各具真价,不可执此以议彼,入主而出奴也。(《姜白石评传》,页180)

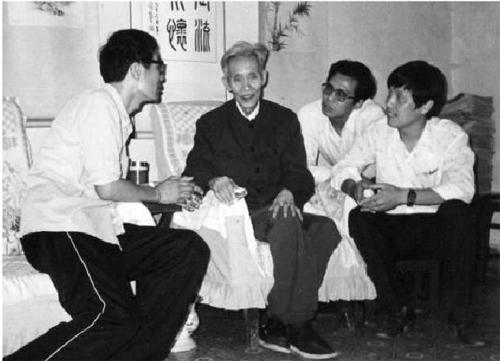

唐圭璋先生授课

西方学者哈罗德·布鲁姆曾提出著名的“影响的焦虑”理论,指后辈作家往往被笼罩禁锢在前辈作家的阴影和藩篱之下,焦虑于如何能逃出前人的影响而在创作上另有创新。这个“影响的焦虑”其实在中国古代文人那里也存在。宋词发展至南宋辛弃疾手中,已至鼎盛,后人若想再超越,实在太有难度,到姜夔、吴文英等人那里,为了抵抗“影响的焦虑”而自成作手,不得不逃出生天求新求变,但也因此被时人误解,对二人多有讥评。且看先生如何置论以还其公正:

白石原亦脱胎稼轩,周止庵所谓变雄健为清刚,变驰骤为疏宕者是也。惟大家能入能出,即脱胎一家,必不肯随人俯仰,自弃地位。稼轩既以雄健驰骤之歌词,豪视一世,白石无以胜之,于是不得不变为幽邃绵丽,以自成面目。寄人篱下,豪杰耻之,唐之诗人,宋之词人,无不皆然。故文学随时代环境而变,乃自然之趋势,并非愈变愈下也。近人不知白石、梦窗,辄妄加诋毁,不曰白石无情,即曰梦窗无生气。实则二人之词,无不生动飞舞,无不一往情深,一快一沉、俨同李、杜;一疏一密,亦类温、韦。在大晟旧谱散亡、音律疏懈之际,二人慨然奋起,思所以挽救之。于是精研音律,自度新腔;细琢歌词,力求醇雅,虽异曲而同工,诚不容与稼轩强分轩轾也。(《姜白石评传》,页180-181)

唐诗之最,以李、杜并之。李白才高,吐属自然;杜甫苦吟,锤字炼句。于常人而言,李白不可学而杜甫可学。古人无论作诗填词,追随杜甫创作方法者多。文学创作,最是耗人心神,而中国古诗词尤甚,格律、用字、章法、意境,兼及多者,不可偏废。我们对好诗好词虽自幼便习以见之,却难以体会创作的辛酸,吟安一个字,拈断数茎须。先生深谙就中甘苦,描摹其呕心沥血之情状,入木三分:

古人言治玉,须切磋琢磨,始成精品。为诗文词者,何独不然。即画家之配度结构,音乐家之创制腔格,雕塑家之规(木无)神采,何一不须积日累月,惨淡经营,而后始臻上乘也。正因未美、未真而雕琢,愈雕琢乃愈真、愈美,非愈雕琢愈无生气也。字有未安,句有未妥,法有未密,色有未调,声有未响,心之欲所言者,尚不能尽情表达。于是呕心苦思,反复雕琢;改之又改,炼之又炼,务使字字精当,务使真情毕宣。(《论梦窗词》,页205-206)

先生尝自创诗词,兼学者与词人两重身份,必对创作的艰辛有深刻体会。上述三段引文,可见先生对文学批评与创作之规律洞若观火,又持悲悯情怀,为之辩诬剖白,告诫世人不可论而无据,妄下断语,委屈词人,蒙蔽词心。

有人崇尚西方文论,谓其包罗万象,而中国文论则情胜于思,不成体系。我国古代文论固有所缺失,而西方各批评流派亦各有其得失,若“执此以议彼,入主而出奴”,则实为管窥蠡测之举,未见如先生此等高人也。

先生在书中备述文学批评与文学创作的经验,实在深得我心。日常读理论著作时,纵然一书只就某一领域甚或某一微小课题论析,我也会最为注意作者关于学术研究的“普世”性方法和价值观的论断。触及这一类终极义理并参研领悟,才能交相贯会,一通百通。

且容我在此跑一个野马。前文说到“影响的焦虑”理论,而我在读唐诗宋词时,发现有大部分诗人、词人并不受此困扰,反而特别推崇、善于在自己作品中化用前人诗句,甚至干脆偷句。随举一例:小晏《臨江仙》中,有名句“落花人独立,微雨燕双飞”。二句其实是一字不差地挪用自唐五代诗人翁宏的《春残》诗。对于此等颇涉抄袭剽窃之嫌的化用,中国古典文论早有定论,谓之“点铁成金”“夺胎换骨”,可见在批评家心中自有其合法地位。在此我倒不想褒贬古人,而比较感兴趣的是,为何中国文人与西方文人之间,(普遍地)在“影响的焦虑”这个问题上会有如此差异?造成这种差异的文化心理该如何诠释?这是我读此书时蓦然受到的启发和将来打算研究的题目。一本优秀的学术著作,往往能启人深思,开拓新境。

三

先生体察入微,以独立精神治词,无论整体学科、词人风貌还是词作解析,均不落窠臼,从宏观至中观再到微观,三者俱得,博通与精专并兼,已至纯青之境。

首先,关于整体学科综述之功力,本文第一部分已有论述,兹不再赘。

其次,先生评析词人,目光如炬,大作翻案文章,示以词人匠心创作之真面目,推翻前人不确之定见。《姜白石评传》从姜夔词六种题材叙论,剖析白石高尚品格和精妙词风,指出“白石词之高朗疏隽,为词家一大宗”。《论梦窗词》慧眼独具,从凝练、细微、曲折、深刻和灵动等五个特点,呈现梦窗独行其是的创作风格。《评〈人间词话〉》最能体现先生做学问的独立精神。与一些奉《人间词话》为圭臬的学者不同,先生在这篇短文中提出数种不同意见:不可舍“情韵”而独尊“境界”;“隔”与“不隔”的不能自圆其说之处;至于《人间词话》对姜夔的评判,先生更直言“王氏之列论白石,实无一语道着”;此外还指出“王氏论柳(永)、周(邦彦)之处,亦不符合实际”,“尤为不知方回(贺铸)者”,王氏对吴文英、张炎“攻其一端,不及其余,尤非实事求是之道”。先生驳反《人间词话》,鞭辟入里,不惧“不刊之论”之权威,将其拉下神坛。先生并非故作惊人语,而是有理有据地提出异议,拨乱反正,正体现学术实事求是之道。

第三,在“名篇赏鉴”一辑中,先生赏读七家词人凡廿六首词。解词尤重章法,条分缕析,并以词作映鉴词人总体风格,见微知著。若再配读先生其他著作如《唐宋词简释》《唐宋词选注》,当可得见先生在微观层面做到何等精细地步。

先生精通的宏观、中观与微观这三个层面,也正是我们学词必须兼顾的三个层面:整体词学学科牵涉的各个分支,词人创作的整体风貌及其承前启后,具体诗词的赏读分析。其实这也是文学这门大学科的学习方法:需要学习文学史、文学理论以及目录学、版本学等,以掌握学科的骨架全貌;对经典作家要做专题阅读,将其放在流派或文学史的脉络中探寻其来路与去处;对具体作品进行文本细读,注重研究其个体价值及对诗人创作理念的反映。三者实是缺一不可。

四

先生在“学词概说”中语言力近平实,以求理论文字务必准确;至“名家论评”“名篇赏鉴”和“词坛忆往”三辑,则清辞丽句,满纸烟云,听其金声玉振,便如含英咀华。

(蒋春霖的)词确是沉郁悲深、雄浑精警,而清空之气,流走其间,格外觉得摇曳顿挫;有时揭响入云,有时咽不成声,有时像满天风雨,飘然而至,有时像一院游丝,荡漾碧空,读了使人百感交集,哀乐不能自主。他作词目无南唐、两宋,更不屑局促于浙派和常州派的藩篱。他只知独抒性灵,上探风骚的遗意,写真情,写真境,和血和泪,喷薄而出。论其词格,精致像清真,峭拔像白石。(《蒋鹿潭评传》,页232)

少游远祖温、韦、冯、李,近承晏、欧,其词温柔缠绵,一往情深,既非急管繁弦之音,又非哀丝豪竹之音,一种和平悠扬之音,读之令人荡气回肠,哀乐不能自主,宜人称之为婉约之宗也。或谓词之质宜轻者,若少游之词,温婉深厚已极,其质岂果轻哉。若谓少游词小,愈小视少游矣。少游风神俊朗,寄慨遥深,谓其词精深华妙则可,谓之曰小,亦乌乎可?(《论词之作法》,页57)

白石词重音律,崇典雅,语语精炼,敲打俱响,虽蛾眉淡扫,然丰神独绝。情深韵胜处,似少游,亦似方回,特少游以柔笔写柔情,方回、白石,俱以健笔写柔情耳。而白石之褪尽铅华,又与方回之浓妆有异。(《姜白石评传》,页190)

先生的“诗性言说”与其同侪缪钺、周汝昌等先生同出一辙,体现了老派学者写文论既重言之有物,又重文字华美。如此深厚的文章功底,实来源于对古典文化数十年如一日的研读和思索。和唐圭璋先生全部著作相比,《词学胜境》在篇幅上怕是不及百一。但正是这样一本能体现先生治学方方面面的小书,让人得以管窥先生学问的博大精深,进而阅读先生其他著作。如此,前辈心血所铸,当后继有人矣。

本文部分图片由作者提供