苏轼:“以诗为词”与抒情的节制

2020-06-09陈建华

陈建华

“以诗为词”的文学史公案

“以诗为词”是文学史专用词,指苏轼对词史发展的重要贡献。那是苏轼的专利,当然是别人为他注册的,到近世愈成为一个文学天才的标签。一般认为自唐宋以来词作为一种音乐与文字结合的新诗体,由温庭筠、柳永等人开拓了“艳词”的表现空间,丝竹管弦,柔情醉心,不仅在民间广为流行,如晏殊、欧阳修等达官名宦纷纷染指,文士才媛也趋之若鹜,如晏几道、秦观、黄庭坚、李清照等名家辈出,作品繁盛,好不兴旺。不料从横路杀出个苏轼,偏不买账。在他看来柳永格调不高,却被奉为“正宗”,风靡一时的作品无不儿女情长、软玉温香。为了打破这种单一软性的风气,苏轼另辟新境,给词坛带来震撼。无论长篇短制皆与“艳科”迥异,却独抒胸臆,意趣橫生。有人指出苏轼这么做是“以诗为词”,即用作诗的方法来作词,对此有赞扬,有非议,至近代不曾消歇,可说是词学史上一重公案。

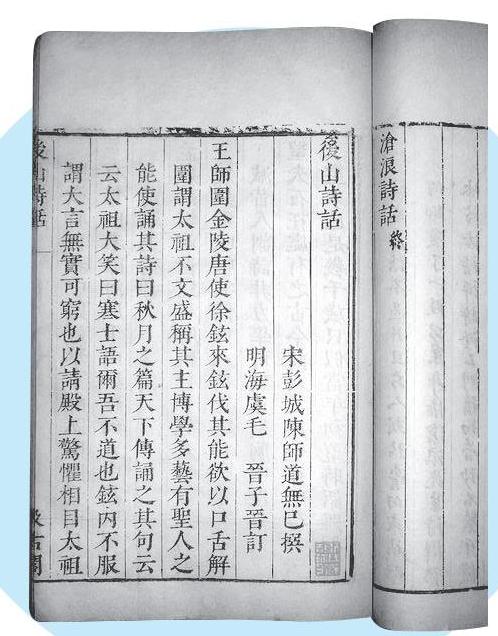

陈师道《后山诗话》,明毛氏汲古阁精刊本

发现“以诗为词”的当推陈师道:“退之以文为诗,子瞻以诗为词,如教坊雷大使之舞,虽极天下之工,要非本色。今代词手,惟秦七、黄九尔,唐诸人不迨也。”(《后山诗话》)雷大使是宋初国立艺术学院的舞蹈教师,陈师道说苏词像雷大使的舞蹈艺术,精美绝伦,然而毕竟不是温、柳以来的“本色”。近人沈曾植提出质疑:既然雷大使的舞艺精妙无比,却说他不本色,那么“将方外乐为本色乎?”(《菌阁琐谈》)似说陈师道屈里扒外,缺乏国粹意识。不过本源上词的音乐性确实从域外传入,陈师道说的“本色”是指词的音乐与抒情,可能雷大使的舞蹈风格比较粗犷,在他看来不合词的特性。他的本意是为秦观与黄庭坚打广告,说只有这两人是胜过唐人的“词手”,与同列苏门弟子不无关系,其实他的词本位立场是随大流,反而没能体会夫子“以诗为词”的深刻意义。

“以诗为词”引起词的音律问题。李清照的《词论》批评晏殊、欧阳修与苏轼:“学际天人,作为小歌词,直如酌蠡水于大海,然皆句读不茸之诗尔。”苏轼固然才大气盛,但不戴脚镣跳舞显不出真本事,所以他还是在写诗。李清照把晏殊、欧阳修也算进去,强调她的词“别是一家”的观点,比陈师道还专业。也有人说苏轼并非不懂音律,有一回酒酣之际,他自制曲调《阳关曲》高歌起来,所以“公非不能歌,但豪放,不喜裁剪以就声律耳”(《历代诗余》引晁以道语)。

陈师道的“以诗为词”论引起苏粉的愤慨。王从之《滹南诗话》说:“陈后山谓坡公以诗为词,大是妄论。盖词与诗只一理。”近代陈廷焯《白雨斋词话》说:“昔人谓东坡词非正声,此特拘于音调言之,而不究本原之所在,眼光如豆,不足与之辩也。”愤慨形见于辞。相似的说法有不少,大致上认为古乐府就有长短句,词曲是从诗派生出来的,没必要诗词分家。王灼《碧鸡漫志》说:“东坡先生以文章余事作诗,溢而作词曲,高处出神入天,平处尚临镜笑春,不顾侪辈。”意谓苏轼对诗词一视同仁,都是业余爱好,不那么认真,但他是个天才,凡有所作都出手不凡,不在乎别人怎么看。又说:“东坡先生非心醉于音律者,偶尔作歌,指出向上一路,新天下耳目,弄笔者始知自振。”苏轼不在乎音律,在他身上一切都自然天籁,说他“以诗为词”,就好像说他太在乎,等于给天才打了折扣。

晚唐以来作家竞相追求个人风格,产生一种新的文学自觉。一方面开拓新的类型,如词的兴起;另一方面通过不同文类互相借鉴寻求创新之途。这也是文学传统发展到一定阶段的产物。陈师道说“退之以文为诗,子瞻以诗为词”,是挺有文学史眼光的。词已经成为专科,才会有“以诗为词”的提法,就其一般意义而言,所谓“无意不可入,无事不可言”(刘熙载《艺概》)。这为抒情领域打开了新的表现空间,无疑有利于词的发展,如果一味朝软性抒情的路子走下去,就会越来越狭窄。有趣的是主张诗词不分的,同样在词的发展语境中强调苏轼的“横放杰出”(晁无咎《复斋漫录引》)的意义。胡寅《题酒边词》说:“柳耆卿后出,掩众制而尽其妙,好之者以为不可复加。及眉山苏氏,一洗绮罗香泽之态,摆脱绸缪宛转之度,使人登高望远,举首高歌,而逸怀浩气超然乎尘垢之外,于是花间为皂隶,而柳氏为舆台矣。”这种苏词高于温庭筠、柳永词作的看法本身就带有偏见。

其实说苏轼“向上一路”或者“横放杰出”,倒不如说他是逆风而行。这也是艺术创作的一条重要定律。清末梁启超抱怨“诗之境界,被千余年来鹦鹉名士占尽”,自觉“过于尖刻”(《夏威夷游记》),不过历史上像苏轼那样的确没几个,不光他才华洋溢,王鹏运说:“宁止才华而已,其性情、其学问、其襟抱,举非恒流所能梦见。词家苏、辛并称,其实辛犹人境也,苏其殆仙乎!”认为辛弃疾是“人”,苏东坡是“仙”(《半塘老人遗稿》)。不只是王鹏运,刘熙载也有“东坡词具神仙之姿”的说法(《艺概》),与此相应批评者以“清雄”“清丽”或“清空”等概括苏词的风格,所谓“清”指苏词与抒情传统的疏离而言,的确他的词作体现各种与感情疏离的特征,对今天仍具启示意义。

对于苏轼天才的赞评,许昂霄说:“子瞻自评其文如万斛泉源,不择地皆可出,唯词亦然。”(《词综偶评》)夏敬观说:“东坡词如春花散空,不著迹象。”(《手批东坡词》)不过“万斛泉源”“春花散空”可作另一种解读,即随意赋形,变化无端,含多种可能性,如《哨遍》一词把陶渊明的《归去来兮词》“稍加檃栝,使就声律”,这等于以赋为词(龙榆生《东坡乐府笺》,上海古籍出版社2018年,页165)。或如《戚氏》“详叙穆天子、西王母事”(同上,页298-299),等于以词为小说。事实上词为苏轼提供了多方实验的空间。对于苏词说得极到位的是金代元好问:“东坡圣处,非有意于文字之为工,不得不然之为工也。坡以来,山谷、晁无咎、陈去非、辛幼安诸公,俱以歌词取称,吟咏情性,留连光景,清壮顿挫,能起人妙思,亦有语意拙直,不自缘饰,因病成妍者,皆自坡发之。”(《遗山文集》卷三十六)因为不讲究,无意中“不得不然”即合乎艺术规律的杰作,不然也会产生草率之作,为黄山谷等后学者树立了坏榜样。

众所周知,到了南宋硬派词风一路飙发,辛弃疾、叶梦得、陈与义、陆游、陈亮、杨万里、张元幹、张孝祥等形成“豪放派”阵容,苏轼被尊为开山祖。与其说是苏门弟子未能领会“以诗为词”,毋宁说是时势造英雄。在“靖康之耻”的刺激下,词人们慷慨激昂为国呐喊。同时温、柳以来“婉约”一派也代有新声,由姜夔、周邦彦、李清照、吴文英等前后传承,在个人小世界低回吟唱,在抒情领域中各显身手。至清代,代表官方文艺观的《四库全书总目提要》不那么看得起词人,比起写诗作文的不止矮一截,而对词史的评价却能就事论事,说《东坡词》:“词自晚唐、五代以来,以清切婉丽为宗。至柳永而一变,如诗家之有白居易;至轼又一变,如诗家之有韩愈,遂开南宋辛弃疾等一派。寻源溯流,不能不谓之别格,然谓之不工则不可。故至今日,尚与《花间》一派并行,而不能偏废。”持论中庸,摆平软硬两派,接过陈师道的话头,措辞斟酌,把柳永比作白居易,又把苏轼比作韩愈,隐含以诗为词之意,最后表示不能说苏、辛一派“不工”,毕竟属于“别格”,还是肯定“清切婉丽为宗”。现在文学史上的宋词论述基本上维持两派平行的格局,虽然评判上仍有分别。

自我镜像的虚构

关于苏轼作词,最有趣的是俞文豹《吹剑录》这一段了:

东坡在玉堂日,有幕士善歌,因问:“我词何如耆卿?”对曰:“郎中词,只好十七八女子,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月;学士词,须关西大汉,绰铁板,唱‘大江东去。”为之绝倒。

“大江东去”即苏轼的《念奴娇》一词,看来苏轼确实有意和柳永比拼,幕士不说孰高孰低,各举一首对比。“杨柳岸晓风残月”指柳永的名片之作《雨霖铃》。与十七八女子相较,关西大汉的吃相不那么好看,似对苏词不合音律带点戏谑。试想现场这一幕,可能“绝倒”的不仅是苏轼。幕客挑中这一首搔到了痒处,它已脍炙人口,足与柳词媲美。他有先见之明,仿佛看到今天的文学史,说苏轼开启了“豪放派”,以《念奴娇》为冠。

这无疑是“以诗为词”的绝佳例子。然而为什么?我们说一件事要知其然,更要知其所以然。胡云翼说:“苏轼‘以诗为词,不仅用某些诗的表现手法作词,而且把词看作和诗具有同样的言志咏怀的作用。”(《宋词选·前言》,上海古籍出版社1978年,页10-11)“某些诗的表现手法”是什么呢?论者说苏词都有标题,有的像一篇小序,即作诗的方法。这么说简单而笼统。我们不妨作逆向式提问:苏轼为何作了那么多词?形式上词给他带来怎样的创造灵感?有哪些表现手法是他的诗所不具备的?

严羽在《沧浪诗话》中说“以文字为诗,以才学为诗,以议论为诗”,那是对以黄庭坚为首的江西诗派的批评,说是宋诗的特点也九不离十。郭绍虞说:“即东坡论诗亦未免此习。”(《沧浪诗话》,人民文学出版社1983年,页26、页34)正是在这样的语言背景中,苏轼挑战温、柳以来的词风。《念奴娇》是苏轼在元丰年间贬谪到黄州之后的作品,题作“赤壁怀古”,词中有学问有议论尚属表面,这是从诗里借来的历史“怀古”题材,以前的词人未曾写过。苏轼的创作新空间充满机遇与挑战,事实上既超越了诗歌的同类题材,在曲调上也自我作古。唐玄宗时一个叫“念奴”的歌手,“每执板当局,声出朝霞之上”(王仁裕《开元天宝遗事》),曲名“念奴娇”由此而来。龙榆生说:“此调音节高抗,英雄豪杰之士多喜用之”,并以苏词《念奴娇》为标本(《唐宋词格律》,上海古籍出版社2010年,页148)。苏轼之前仅发现沈唐作过《念奴娇》(唐圭璋《全宋词》,中华书局1980年,页171),属时尚软词一路。的确是苏轼使之成为一支高亢的曲调。

“大江东去,浪淘尽、千古风流人物。”(《东坡乐府笺》,页172-173)从前中学时代就读到这首《念奴娇》,荡气回肠至今难忘。这起首两句便是俯瞰历史、英雄豪杰的气派。“故垒西边,人道是、三国周郎赤壁”,指明地点。接着写赤壁景色,“乱石崩云,惊涛裂岸”,动词“崩”和“裂”凝练刻画地理形势,隐喻惊心动魄的历史时刻。“卷起千堆雪”的景色意象明丽,犹如作者心潮澎湃,由是感叹:“江山如画,一时多少豪杰!”

下阕转入心理想象,“遥想公瑾当年”与上面“三国周郎赤壁”相呼应,其实是此词核心,是萦绕于苏轼心头的主角。所谓“小乔初嫁了,雄姿英发”,据史传周瑜长相俊秀,议论“英发”,二十四歲得到吴主孙权重用,临敌拜将。大乔与小乔姊妹俩是吴国绝色美女,分别嫁给孙策与周瑜。这幅周瑜速写,年轻才俊,江山美人,方是英雄本色,苏轼的笔触倾情而浪漫,也是他的理想人生的隐喻。接着“羽扇纶巾”指诸葛亮神机妙算,在赤壁以火攻战胜曹军,遂形成三国鼎立的局面。而“谈笑间,强虏灰飞烟灭”,描绘这历史对决的关键时刻,何等轻松潇洒!其实在给周瑜补笔,诸葛亮更像个配角。最后“故国神游,多情应笑我,早生华发。人间如梦,一尊还酹江月”。在历史想象中醒来,觉得自己“多情”得可笑,周瑜在青春年少就建立了赫赫功业,自己已未老先衰,头上银鬓星闪,还落到不堪落魄的境地。因此人生如梦,不如看开点。如此孤独自怜,不妨斟一杯邀江月同醉吧。

关于三国的怀古名篇,杜甫的《蜀相》以“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”结尾,对于忠心报主、鞠躬尽瘁的诸葛亮深表悲叹,令人唏嘘。另一首杜牧的《赤壁》:“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”说周瑜运气好,火烧连营全靠东风,不然二乔为曹操所占有。虽是“谋事在人成事在天”的老生常谈,只是扯上二乔,似怜香惜玉甚于江山,隐显杜牧的风流才情。苏轼这首《念奴娇》抒发时不我与、壮心消磨的喟叹,以赤壁之镜建构自我形象层次曲折,难以豪放风格来涵盖。下阕从人物到场景,从沉醉于荣名与辉煌到失落的自省,如梦的颓唐反讽豪放的激情,而“小乔初嫁了”如灵光一现,风光无限,苏轼难掩其儿女柔情。

当他“遥想公瑾当年”,该回想自己正是二十岁出头金榜摘桂,得到文坛大佬欧阳修的赏识,在京中任职,抱负满满,“奋厉有当世志”(苏辙《东坡先生墓志铭》);然而短暂京官之后周转各地,历经仁宗、英宗、神宗三朝,在新旧党争的政治旋涡中因生性耿直坚持己见而备受打击,元丰二年(1079)以毁谤朝廷罪被捕入狱,即震惊朝野的“乌台诗案”,次年被遣往江西担任黄州团练副使,《念奴娇》作于第三年,时年四十七岁。通过赤壁怀古回顾一生仕途,他觉得疲累、幻灭,其实被贬黄州是留官察看,还得处处小心。“多情”的自嘲中五味杂陈,无奈与憋屈的挣扎中浮现出一种新的人生观,即不再执着儒家的功业信条,不怨天尤人,也不悲观自弃,而是做回自己,追求精神的自由,身处逆境也要活得乐观潇洒。如方家指出,在黄州的四五年间,苏轼思想上发生转折,愈受佛道的影响,这对他的内心减压与精神解脱起了很大作用。

今存苏诗二千七百多首,词三百多首。两相比较的话,词中的苏轼是更为放松的。他以《念奴娇》形塑了新的自我,体现了形式的创造性运用。他的诗歌以写实为基本特点,紧扣时间、地点和人物,不是没有想象,却碎片似的夹杂在细节铺陈与典故联想中。对苏轼而言,“以诗为词”是辩证否定的艺术实践,须遵守词的形式,寻找有别于写实的表现手法,当然也须摆脱诗的种种成规。《念奴娇》与流行音律不合,它仍是可歌的,为词的目标读者而作。词中完全没有掉书袋或说理的习气,周瑜、诸葛亮的形象及其三国历史片段是通俗皆知的。关于赤壁之战的发生地点至今未有定论,但苏词中的黄冈“赤鼻矶”与史实不合(参王水照《苏轼选集》,上海古籍出版社1984年,页292),所以“人道是”虚晃一枪,含随俗色彩,却由此发挥艺术想象。上阕写景,下阕从“遥想”到“神游”,由实至虚,是虚写手法。其实与《赤壁赋》中苏子与客人游于赤壁的实写相异,一开始“大江东去”就好似记忆屏幕上的景象。与诗歌的恣肆放纵的平铺直叙或炫耀才学不同,在百字令的制约中严格遵循句式、段落与分阕的填词要求,有条不紊地配置场景描绘与感情抒发,如“一时多少豪杰”“人间如梦”的议论也恰到好处,使整个心理过程伴随节奏的张力而展开,一气呵成,遂使这首《念奴娇》成为千古绝唱。

这首《念奴娇》比一般“怀古”作品更为复杂,以周瑜为中心通过历史事件与自然景色的结构性描绘完成自我镜像的建构,显示一种想象虚构的逻辑,这也是苏轼对于词的形式创造性运用所致。以典型环境来烘托诗人心境,柳永是个高手,如《八声甘州》中“渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼”为苏轼所欣赏,他说:“此语于诗句,不减唐人高处”,当然他也会用唐人的尺度来看自己的词作。这么说他对赤壁的景色描写得益于柳永也不为过。有趣的是苏门弟子的一次争论:“晁无咎云:‘眉山公之词短于情,盖不更此境耳。陈后山曰:‘宋玉不识巫山神女,而能赋之,岂待更而后知,是直以公为不及于情也。呜呼,风韵如东坡而谓不及于情,可乎?”(王若虚《滹南遗老集》)晁无咎说苏词“短于情”,似道及其缺乏抒情的特质,而“不更此境”等于说苏轼缺乏情商,大约苏轼平时过于严肃。陈后山反驳说,宋玉描写襄王“巫山云雨”,难道需要亲身经歷吗?这种文学想象功能的认识在今天是老生常谈,不过也有人指出周瑜在二十四五岁时与小乔结褵,赤壁之战是在十年之后,因此《念奴娇》的描写有违史实。这对苏轼不是问题,就像对待赤壁是否真实一样,词的表现是更为自由的。

若把《念奴娇》与苏轼的前后《赤壁赋》一起读,是很有意思的。前赤壁赋中对于“横槊赋诗,固一世之雄”的曹操,苏轼发了一通超然物外的议论,认为天地自有其盈虚消长之理,所谓“物各有主”,人生在世不必强求,而须珍惜眼前美好。后赤壁赋则与历史无关,写苏轼与客人携酒与鱼来到赤壁之下,享受江月光景之乐。最后苏轼在孤舟中见到一只鹤横江而来,“翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣”,飞快掠过,又梦见骑鹤的道士,与之打躬作揖,奇趣横生,完全凭意象传达乐观豁达的美善境界。把文章与词作合起来看,可从各个侧面看到苏轼的超脱心态,不禁想起他的著名的《题西林壁》一诗:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”苏轼就是这样一位多方位创意的奇才,这里也有人生的启示,凡事能跳开一步看便能聪明许多。

苏轼在黄州作的另一首词《卜算子·黄州定慧院寓居作》,是他初抵黄州寄寓在定慧(一作惠)院所作,也是自我形象的建构,其手法比《念奴娇》更为复杂精巧,词曰:

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

(《东坡乐府笺》,页191)

可资参照的有《定慧院寓居月夜偶出》诗两首(《苏轼诗集》,中华书局1982年,页1032-1034),以“幽人无事不出门,偶逐东风转良夜”开头,描写谪居的孤独心境,如“饮中真味老更浓,醉里狂言醒可怕”之句,自我解嘲又战战兢兢;或“少年辛苦真食蓼,老境安闲如啖蔗”,机智运用杜甫和白居易诗中典故,也是宋诗特色。此两诗写月夜所见所思,夹叙夹议,实景实写。而这首《卜算子》同是定慧院的月夜,与诗的实写相对,“谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影”,如惊鸿隐现,身段境界全然不同,却是一篇虚构自我镜像的杰作。“幽人”向来指隐士,而苏轼是戴罪之身,生活在幽暗若灭之中,或取《易经》中“履道坦坦,幽人贞吉”之意,表达心地坦荡、孤傲不屈的心态。黄庭坚评曰:“语意高妙,似非喫烟火食人语。”(《山谷题跋》)词中重复凄冷与孤寂的环境和意象,凸显词人远离尘世孤高清绝的人格,然说不食烟火则不尽然,“有恨”透露出“幽人”坠入人生低谷的深刻痛苦,而“拣尽”“不肯”也是不甘屈服的强烈姿态。但黄庭坚的观点不乏同调,如刘熙载也说:“东坡词具神仙出世之姿。”(《艺概》)王鹏运说:“苏其殆仙乎!”(《半塘未刊稿》)似乎都在强调苏轼超脱的人格,与他受佛道思想的影响不无关系,却在美学上涉及苏词与抒情传统的关系。既然以反拨温、柳以来的“艳词”路子为出发点,那么创作实践中如何做到与情的疏隔?

不恨此花飞尽,恨西园,落红难缀。晓来雨过,遗踪何在?一池萍碎。春色三分,二分尘土,一分流水。细看来,不是杨花,点点是离人泪。

(《东坡乐府笺》,页246-247)

元祐初数年间苏轼在京师任翰林学士,乃其黄州之后最为惬意之时。有同僚章质夫作《水龙吟·杨花词》,传闻一时,苏轼作词和之。杨花即柳絮,一般比作妓女。章词以“燕忙莺懒芳残,正堤上柳花飘坠”开始,写杨花飘散在深锁庭院与珠帘绣阁,沾缀在佳人的春衣与床上,写得精工巧织,最后“望章台路杳,金鞍游荡,有盈盈泪”,方指涉妓女,似被王孙公子抛弃而泪目盈眶,与前面客观描绘杨花并无内在联系。苏词一开始“似花还似非花,也无人惜从教坠”,就把杨花比作妓女,看似像花,以花喻美人,但杨花又不是花,即指妓女的低微身份,她们坠落也无人可惜。唐圭璋说,“全篇皆从一‘惜字生发”(《唐宋词简释》,页91),说得甚是,作者一开始即表明其同情的姿态。接着“抛家傍路”,仍以第三者角度描写杨花无家可归,飘零路陌,而“思量却是,无情有思”巧妙地把对象轉为“有思”之物。章词这一句“轻飞乱舞,点画青林,全无才思”,视杨花为死物,而苏轼则赋予其生命,与原词天壤之别。我们看到作者的声口、视点与描写对象的微妙互动。“萦损柔肠,困酣娇眼,欲开还闭”,描画得如此活灵,已是运用拟人化手法,几乎与杨花融为一体,而“梦随风万里,寻郎去处”点出“闺怨”主题,对于原词也是重要改造,此时读者也深受感染,如随女子“寻郎”而去,却“又还被,莺呼起”,如梦惊醒而无限惆怅幽怨。

下阕,作者利用词的分段形式另辟时空,读者的视线突然落到“西园”而见一片“落红”,“不恨”与“恨”发自作者的深情感叹,其感情的切入与转移,不止对杨花,更对暮春“落红”的普遍命运表示怜惜之情。“晓来雨过”之后“一池萍碎”是又一幅时空写景的拼贴镜头,“遗踪何在”如作者的画外音,进一步追踪花的飘落,触及死亡的母题。“春色三分,二分尘土,一分流水”,让人直接听到作者的议论,等于是理性概括,意谓人间的美好春天,如依照三分法,两分是尘土,一分是流水。这么看令人沮丧,春天尚且如此,人生苦短情何以堪!最后“细看来,不是杨花,点点是离人泪”,还是归结为杨花的离情之苦。

“和韵”之作具应酬性质,通常不会成为佳作,但这首《永遇乐》却让人惊艳不已。如张炎不主张作词和韵,尤其原词是仄声险韵,若勉强凑韵是“徒费苦思”,而东坡此词“机锋相摩,起句便让东坡出一头地,后片愈出愈奇,真是压倒千古”(《词源》)。王国维也指出这比原作更像原创,又说:“咏物词,自以东坡《水龙吟》为最工。”(《人间词话》)在艺术上批评最富灼见的是刘熙载:“起调‘似花还似非花,此句可作全词评语,盖不即不离也。”(《艺概》)的确,“不即不离”也是我想说的,可代表苏词的一个重要特征,即有节制地抒情。从今天眼光看,读到那些滥情、肉麻或俗套的抒情表现就会起鸡皮疙瘩头皮发麻,这几乎是区别古典与现代的分界。苏轼这首《水龙吟》表达了对于女子不幸命运的深刻同情,在抒情、写景与议论之间穿梭、把握节奏,潜入对象内心又保持距离,展示其对人情世界的俯瞰与洞察及作品的多重内涵,体现了一种人性的高度。某种意义上作者自己也经历了像杨花一样脆弱的生命,如对三分春色的概括,那份悲观让我们联系到苏轼在政治上的挫败与幻灭。事实上在元祐初数年他在政治上达至巅峰之后,又遭贬谪到边远的惠州,其后又至更远的南海儋州,他的人生也差不多到了尽头。