人生岂可无诗

2020-06-09肖瑞峰

肖瑞峰

自从高晓松发出“生活不只是眼前的苟且,还有诗和远方”的感叹后,“诗和远方”便成为时尚人士经常挂在嘴边的一种生活指向。尽管将“诗”与“远方”相并列,未免不恰当地拉大了诗与生活的距离,但把诗定义为生活中不可缺少的内容,却不失为一种深刻感悟,对崇尚名人金句的万千粉丝发挥了启沃作用。而当余秀华以农妇的身份,依循“饥者歌其实,劳者歌其事”的古老定律发为歌吟,在媒体的合力报道下,一夜间成为红遍大江南北的诗坛新秀后,人们益加觉得诗歌离我们并不遥远,通过诗歌来暴得大名似乎也具备了现实的可能性。

其实,要像余秀华一样“以诗名世”,毕竟概率极小,那需要多种机缘促成,是一种不可复制的成功。但把诗歌仅仅视为成名的工具,这本身就是对诗歌的曲解,甚至是亵渎。诗歌对于人生的意义实不在此,而另有可以缕述者。要言之,诗歌是人生的反光镜,可以折射人生;诗歌也是人生的教科书,可以指导人生。借助诗歌,我们可以认识人生,体会人生,甚至改变人生。

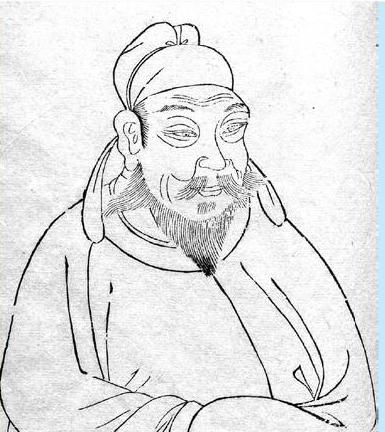

李白像〔明〕王圻《三才图会》

《李白诗选注》上海古籍出版社 1978 年版

对于诗歌的功能与作用,孔子曾经做过一个非常精辟的概括:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。”尽管语焉未详,却为我们提供了思考的路径和发挥的空间。由此生发开去,我认为诗歌与人生的关系,可以从以下几个视角加以考察。

一、言志与理想

古人说“诗以言志”,首先是说它表达了抱负与志向,就是现在所说的理想。唐代诗人李白便屡屡用诗歌来激励自己踏平人生坎坷;他以“安社稷、济苍生,使寰区大定,海县清一”为己任,却因权奸当道而仕途不通、壮志难酬。在《行路难》一诗中他虽然对“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”的现实处境深致不满,并感叹再三:“行路难,行路难,多歧路,今安在!”但篇末却以掷地有声的诗句表达了对理想前途的高度自信:“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”!仿佛奋力一振,便将满腹牢骚像灰尘般尽数掸落。当他痛感怀才不遇的厄运已成为不可摆脱的魔咒时,仍然在《将进酒》中不甘沉沦地高呼:“天生我材必有用!”

赴京“待诏翰林”期间,他尽管有过“御手调羹、贵妃捧砚”的恩宠,并因此而名满天下,却不满仅仅被当作一介御用文人,公然挑战“君君臣臣”的封建统治秩序,始终高昂着骄傲的头颅,乃至被统治者以“赐金放还”的名义驱逐出京。痛定思痛之际,他依旧在《梦游天姥吟留别》一诗的篇末慷慨激昂地表态说:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”执着地保持自己蔑视权贵、追求自由的本色。

以“致君尧舜上,再使风俗淳”为人生奋斗目标的杜甫,同样在追求理想的道路上不懈跋涉,不因险阻而却步,不因挫折而动摇,而诗歌则负荷起为其理想助推的使命。有别于李白对科举制度的不屑,他期望按部就班地通过科举考试来步入仕途,一点点向终极的理想目标逼近。但出师不利,首次进军考场便铩羽而归。此时,他没有沮丧,没有气馁,不仅登临泰山以拓展自己的胸襟,而且吟出了鼓舞后代无数有志青年的励志诗篇《望岳》:“岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。荡胸生层云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。”

其后因权奸李林甫等从中作梗,他又有过两次科场惨败的经历,困居长安十年之久,过着“朝扣富儿门,暮随肥马尘。残杯与冷炙,到处潜悲辛”的屈辱生活。尽管如此,他仍然热切守望理想,坚信自己的才志终将冲破重重阻力得以伸展。《奉赠韦左丞丈二十二韵》一诗历述人生际遇的种种不堪,分明心有慊慊,但结穴处却示以扫荡六合的昂扬姿态:“白鸥没浩荡,万里谁能驯?”

《杜诗详注》(全八册)〔清〕仇兆鳌注中华书局 2015 年版

同理,當我们在事业上小有所成而不想故步自封时,读一读王之涣的《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”或可平添继续奋进的精神动力。反之,假如我们不幸蒙冤受屈、无可告白时,反复吟诵刘禹锡的《浪淘沙九首》 (其一):“莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”也许就能积聚起勇气与力量。诗人对“谗言”报以蔑视,暗示最终被历史长河中的大浪淘去的将是那些“狂沙”般的进谗者。

二、现实的晴雨表

优秀的诗歌必然感应时代潮汐、折射时代精神,必然融入诗人对社会现实的真切体验。因此,阅读诗歌,就是阅读现实,从中可以感受到现实生活的阴晴风雨,有利于我们把握人生方向,主导生命流程。

将王昌龄的《从军行》和李益的《受降城外闻笛》这两首唐人边塞诗加以比较并读,我们就可以体会到这一点:

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

(王昌龄《从军行》)

回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

(李益《夜上受降城闻笛》)

《李清照集校注》王仲闻校注人民文学出版社 1979 年版

同样驻守在远离故乡、黄沙漫漫的边关,环境之恶劣、征战之残酷毫无二致,但前诗中的抒情主人公内心充满为国戍边的豪情壮志,全然不以“黄沙百战穿金甲”的艰苦遭际为意,慨然发出“不破楼兰终不还”的铿锵誓言。乡关万里,他们当然也渴望还乡与亲人团聚,但那必须是在剪灭强虏、平定边患之后。这也就意味着他们抱定必胜的信念,毫不怀疑有可能出现不利的战争结局。而这又缘于对强盛国力的高度信赖。这便是后人所津津乐道的“盛唐气象”。

后诗中的抒情主人公则为思乡情绪所裹挟而无法自拔、斗志顿失—突兀而起的幽怨的笛声把他们本就难以抑制的怀乡思归之情勾逗得更加浓烈,在这个辗转难眠的月明之夜,他们无休止地重复着“望乡”这个机械而又深情的动作。字面上不见“忧伤”,但其低回掩抑、吞声饮泣之态却宛然在目。抒情基调由前诗的高昂一变而为后诗的低沉,原因何在?这绝不能归因于诗人气质与性格的差异,而是因为经历了“安史之乱”这一沧桑巨变后,唐王朝的国势迅速由盛而衰,外夷侵扰与藩镇割据、宦官专权、朋党倾轧交相为患,戍边的将士们既痛感前途暗淡、胜负难料,又不愿为腐败朝廷战死沙场、埋骨塞外,厌战与思归之心便与日俱增,借笛声而轩露无遗了。

这也就是说,是时势的变化导致了诗人抒情基调及叙事风格的变化。那么,以此反推,由不同诗人创作于不同时期的同一题材的作品,不是也可以捕捉到判然有别的现实投影与时代折光吗?人生风雨无定,时代阴晴难料,而这都会在诗歌中留下或深或浅的痕迹,让我们得以体认特定时代的复杂性和特定人生的丰富性。

由同一诗人创作于不同时期的作品,也能发现社会现实的激变如何左右着诗人的情感指向并影响着他们的抒情方式。宋代女诗人李清照的创作可以划分为前后两期:前期的她过着养尊处优的贵妇生活,唯一的憾恨是身为朝廷命官的丈夫赵明诚或不免异地任职,乃至两人无法长相耳鬓厮磨。因此她此时的词作以抒写相思之情为主,如《醉花阴》:“薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱橱,半夜凉初透。 东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。”所谓“愁永昼”,其实是有些夸张的,作者心里纵有一些不爽,也是因短暂的别离所造成,既不深刻,也不沉重,而浅若流云,淡如轻烟,一旦丈夫归来,便烟消云散,重现光風霁月。

后期的她则在颠沛流离中咀嚼着国破、家亡、夫丧这三重深哀剧痛,发为歌词,也就哀婉欲绝、近乎呜咽了。如《声声慢》:“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他,晚来风急!雁过也,正伤心,却是旧时相识。 满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑!梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!” 此词亦于篇末托出一个“愁”字,这种愁远非诗人前期词中那种稍纵即逝的春愁、离愁可比,它融合了亡国之痛、孀居之悲、沦落之苦,底蕴显得格外深广与厚重。

将这两首词作相参读,社会的动荡变迁,现实的风雨晦明不言自明。

三、安置心灵的意境

诗歌可以为人们提供心灵的慰藉。当寂寞的灵魂在现实中感到孤独无依时,无妨把诗歌当作休憩的驿站。一旦契合于诗歌那高邈的意境,你的心灵就会得到安抚与安顿,宠辱不惊,陶然忘机,不再纠结于仕途的失意或其他种种人生的不快,至少在阅读的瞬间如此。

古代的高人雅士都把诗歌当作生活中如同布帛菽粟一样不可缺少的东西,是和物质消费同样重要,有时甚至更加重要的精神需求。

贾岛像 ,〔明〕王圻《三才图会》

中唐诗人贾岛在《戏赠友人》一诗中感叹说:“一日不作诗,心源如废井。”似乎失去了诗歌这股甘泉的滋润,他的心田立刻就会干涸。唯其如此,他才会片刻不敢停歇地以“笔砚为辘轳,吟咏作縻绠”来保持心灵的水分,也才会纠结于“僧敲月下门”(《题李凝幽居》)一句的措辞,反复比较“推”“敲”二字的优劣,长久地为之举棋不定,乃至给后人留下“推敲”这一具有多重启示意义的典故。“二句三年得,一吟双泪流。”(《题诗后》)这是他的自道甘苦之辞,与卢延让的“吟安一个字,捻断数茎须”(《苦吟》)意思相近。这既映射出其创作态度的认真,也可借以发现诗歌是怎样牵系着他们的悲欢,制约着他们的情感世界。

对这类以“苦吟”而著称的诗人,后世颇有不以为然者,譬如苏轼就形容与贾岛齐名的诗人孟郊说:“诗从肺腑出,出辄愁肺腑。有如黄河鱼,出膏以自煮。”(《读孟郊诗二首》其一)金人元好问似也语含不屑:“东野穷愁死不休,高天厚地一诗囚。”(《论诗三十首》其十八)但他们其实都已注意到一个不争的事实,那就是至少在吟咏之际,诗歌是占据着贾岛、孟郊的全部心灵,并使其生命得以燃烧的。

与贾岛、孟郊约略同时却崇尚平易通俗的白居易在《北窗三友》一诗中说:“今日北窗下,自问何所为?欣然得三友,三友者为谁?琴罢辄举酒,酒罢辄吟诗。三友递相引,循环无已时。”将诗、琴、酒相并列,认定为自己递相循环、永不离弃的挚友。

而在奉白居易为偶像、奉白居易诗为经典的东瀛,当它处在汉文化的笼盖之下时,与中国古典诗歌同根同源且同貌的汉诗应运而生。以风雅自命的日本汉诗作者,和他们瓣香的偶像白居易一样,对诗歌极度痴迷。藤原为时《春日同赋闲居唯友诗》有句:“闲居希有故人寻,益友以诗兴味深。”由诗题可知,作者把诗歌视为闲居生活中唯一的友人,更加突出了它对心灵的慰藉作用,较之白居易的“北窗三友”说,又提升了一大步。不仅如此,“春日同赋”云云还昭示我们:这并非独是作者一个人的看法,而是一同吟咏这一诗题的所有文友的共识。“若不形言兼杖醉,何因安慰陆沉心。”这同样不只是藤原为时作为个体的感慨,而代表了整个创作群体对诗歌之静心、清心、暖心功能的认知。

《白居易诗集校注》(全六册)谢思炜校注中华书局 2017 年版

唐代长才短命的诗人李贺则将诗歌与自己的生命扭结在一起:所有的生命热能都在诗歌中消耗,因为只有诗歌能给予他希望与光明,而创作诗歌也就成为他生存的全部意义。这个本来想经由进士考试而步入通衢的有志青年,却因为才高见妒,被无耻小人用“避讳说”硬生生剥夺了考试资格:他的父亲名叫李晋肃,而“晋”字恰好与“进士”的“进”同音。如此荒唐的理由居然大行其道,最终迫于舆论的压力,他只好放弃登龙之想,转而倾全力于诗歌创作,立下“唯留一简书,泥金泰山顶”(《咏怀二首》其一)的宏愿,不惜为之废寝忘食、呕心沥血,乃至老母亲心疼不已地惊叹:“是儿要当呕出心乃已尔。”(李商隐《李长吉小传》)但他自己却甘之如饴,因为诗歌不仅激活了他当下的生命、消释了他胸中的块垒,还将他的心灵世界与艺术世界合而为一。

四、情感与人生况味

诗歌是抒情艺术,以真实而又艺术地传导人们的喜怒哀乐为第一要义。在诗歌中,人们可以自由地欢唱,也可以毫无顾忌地呻吟;可以直率或含蓄地说出自己的爱,也可以不加掩饰或曲折有致地表达自己的恨。从某种意义上说,诗歌是最适合、最方便抒情写意的艺术载体。

它可以用深婉之笔表现爱情的忠贞、热烈及难言之隐。如李商隐《无题》:

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

相见不易,离别时才格外难分难舍。这就暗示男女主人公之间横亘着一座有形或无形的壁垒,以致无法自由交往。但这却无妨他们两情深笃、至死不渝。“春蚕”二句作为最经典的爱情盟誓,远胜《长恨歌》中的“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”。“晓镜”二句悬想对方别后应容颜不整、寂寞难耐,亦见深情缱绻。最后寄望于“青鳥”频繁往来,为他们传递爱的信息,聊慰如饥似渴的相思之情。曲折婉转的情感音波,借由精严的韵律和优美的语言的传导,感动了后世多少痴情男女!而“春蚕”二句还被转用来形容对事业及信仰的忠诚。

苏轼像,〔明〕王圻《三才图会》

它也可以千回百转地抒写“悼亡”的无尽忧伤。如苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》:

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处:明月夜,短松冈。

这是苏轼为悼念亡妻王弗而作。幽明永隔的痛苦与仕途蹭蹬的怅恨融合在一起,使这篇作品具有了一种沁人心脾的感染力。“不思量”,貌似无情;接着说“自难忘”,则见出死生契阔而未尝一日忘怀。“尘满面,鬓如霜”,暗示暌离十年来宦海浮沉,南北流徙,从容颜到心境都显得特别苍老,早已无复当年模样。悼亡之情与身世之感在这里已水乳交融。“相顾无言,惟有泪千行。”梦境中的意外重逢,使两人不仅失态,而且失语,悲喜交集之际,对视良久,泪下如雨,彼此的心声就流溢在这积聚了太久的泪水中。

当然,最值得赞赏的那一类抒情诗歌,是将一己的情感与祖国的盛衰和人民的悲欢紧紧联系在一起。杜甫的诗歌就是这样。他的心律始终呼应时代脉搏的跳动,当血雨腥风弥漫时,他的诗歌旋律就无比滞重,情感基调也哀婉欲绝。如《春望》:

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

当时作者被安史叛军羁押在沦陷后的京城长安。春天花开鸟鸣,本是赏心乐事,作者却看花溅泪、闻鸟惊心,那是因为触景伤情:鲜花着锦般的盛唐气象已消散殆尽,花好月圆的幸福时光也已一去不返;连天战火使得家人如鸟兽四散,而身为战俘的自己则似鸟入樊笼。正所谓“以我观物,则物皆著我之色彩”。全诗吞声呜咽,极沉郁顿挫之致。

当国家即将走出泥泞、走向新生时,他的诗歌旋律就变得无比轻快,情感基调也就变得喜气洋洋了。如《闻官军收河南河北》:

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

杜甫像,〔明〕王圻《三才图会》

听到官军收复失地的喜讯,“漂泊西南天地间”的作者欣喜欲狂,不仅放声高歌,而且陡然产生了“纵酒”的愿望。他的家人也洗去忧愁,尽现欢颜。他甚至已经开始设计返乡路线,想象一路春色相伴、笑语盈耳的情景。突然而来的胜利消息,触发了他内心久已尘封的喜感,使他唱出这样奔放欢畅的心曲。《春望》中写到了“泪”,此诗中也写到了“泪”,同样是“泪”,前诗是悲极而流,此诗则是喜极而飞。

此外,诗歌可以广泛地介入我们的生活,成为现实生活中的敲门砖与试金石。