风格与作品的互证研究

2020-06-09周松芳

周松芳

一

探讨文艺创作规律的传统途径,是在创作的基础上,不断加以系统化、理论化的总结提升,并以期指导提高创作实践水平。总结提升的方式,在西方,主要体现为文艺理论与批评及其理论化和系统化;在中國古代,则常常体现为印象式的评点。评点之学,也正是近些年来中国古代文艺理论研究的重点之一。中国古代之所以盛行印象式批评,窃以为未必是因为理论思维与术语不发达,而是在几乎人人能诗的士人世界,以诗一般的语言做出评点,更符合特定的氛围乃至对优美的追求,而且在当时的语境中,无论批评者还是创作者,皆可会心。再则,当时的批评或研究者往往同时身兼创作者,批评、研究与创作有着良好的互动关系。

与此相较,我们当下的批评和研究,与创作分离的趋向比较明显,更出现了批评的批评与研究的研究,甚至后退几层至于批评的批评的批评、研究的研究的研究,等等。如此,则不仅于创作难以有补,于接受也颇感困难。于署名司空图的《二十四诗品》的研究,可谓典型。虽然陈尚君和汪涌豪于一九九六年提出《二十四诗品》作者并非司空图,而是明人伪作,但无害于其经典性。从某种意义上说,还更能增强其经典力,因为它实可视为中国诗学发展到明代所形成的一个伟大的结晶;明代以来的种种研究成果及其意义,并不会因为作者的关系而受到否定或质疑,反而应该有助于研究的进一步深化与拓展,因为其总结的对象和基础得到了进一步的扩大和拓展,也理应有更多更好的成果加以体现。罗韬新著《移花就镜:廿四诗品诗书画印通释》,就是这样一部建基于《二十四诗品》,涵盖诗书画印各门类各时期的不可多得的文艺评论和理论著作。

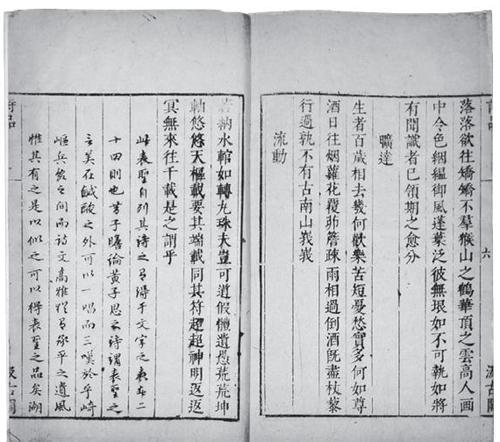

《二十四诗品》,明代汲古阁毛晋刻本

受罗韬影响,我颇找了些时人关于《二十四诗品》研究的著述来研读,但多数著述都很难避免前述与文艺创作相疏隔之弊,长篇累牍,回不到文学,回不到艺术,仍如镜中花、水中月,犹在“镜”中,犹在“水”中,于事无补,且不说于文艺创作和研究都无甚裨益,即便于文艺批评与研究的促进作用,也非常有限。其实钱锺书先生早已指出《二十四诗品》存在从抽象到抽象的问题,如在《谈艺录》中大赞清人李元复《常谈丛录》中批评《二十四诗品》是“以镜照镜”(中华书局1998年,第371页);又在《管锥编》中批评其“纵极描摹刻画之功,仅收影响模糊之效,终不获使他人闻见亲切”(第二册,中华书局1979年,第410页);也曾在一九八五年六月十九日给汪荣祖的信中说,谈艺而无实例,“大类盲人之有以言黑白,无以辨黑白也”。所以有关《二十四诗品》的研究方向,不是一个向上做抽象寻绎的问题,而是一个需要向下与经验做互证的问题。

《管锥编》(全五册)钱锺书著中华书局 1991 年版

罗韬说他是服膺钱锺书所说的“现象学”研究(见钱氏1983年7月23日《致朱晓农》)的,这个“现象学”当然不是胡塞尔那个现象学,而是警惕驰骛于稀薄的抽象理论,而重视文艺具体现象,以作品为基本出发点的研究。有鉴于此,罗韬便发愤要变“以镜照镜”为“移花就镜”,不仅以恰切的诗例释证各品,更兼推之于书画印等其他艺术门类,于是乃有此作,因之也可名之为《二十四诗品》的“现象学”研究。

的确,《二十四诗品》虽然主要从诗歌风格上来总结、区别与评价及指导诗歌创作,这种风格论的特征,在中国古代诗中有画、画中有诗的传统之中,如果学力修养足够,当然是可以移诸书画及印刻的。而现实中的风格学研究,却往往并不是指向对文学作品与文学风格之间关系的讨论和研究,即便如此,因其研究殊为不易,故历来佳作甚少,且重点仍多属批评的批评,令人不餍于心。在这个背景下我们来讨论罗韬新著《移花就镜:廿四诗品诗书画印通释》,就觉得真是创见迭出,弥足珍贵了。

《诗品集解·续诗品注》郭绍虞集解人民文学出版社 1963 年版

罗韬少年时书法篆刻即得到过钱君匋先生的指教,诗文作品也得到钱锺书先生、刘逸生先生、余英时先生的赞赏。我把他的作品呈吾师黄天骥教授阅读,也深得黄师激赏。他是一个有创作实践的研究者,研读《二十四诗品》,常常自觉不自觉地联想到相应的具体的文艺作品,久之,至于表达纯熟,常常语惊四座,令人叹为观止;“移花就镜”——以具象可感的诗歌及书画篆刻相印证——实证目的也日益自觉,历来一直困扰读者和研究者的抽象困惑,也将在罗韬的笔下涣然冰释。

二

《二十四诗品》之模糊感,缘于它除了一些核心性描述,更有许多边缘化描述。而罗韬对每一诗品的诠解,每每先抓住一些关键描述加以评说,然后又在例举具体作品时加以深化。从第一品“雄浑”的诠解,即可窥其功力。作者对开篇第一句“大用外腓”的“腓”的新解,确实令我们对雄浑风格有进一步的感悟。他说,他所见各家注本都解错了这个“腓”字,包括郭绍虞《诗品集解》,而此字的正确诠解又十分关键,几乎可以视为理解传统美学的一个密码。“腓”,诸家多解作“改变”,甚至有解为“腓肌”的,实不能通;“腓”应该解释为“病弱”的样子。再联系次句“真体内充”,体与用乃是一对概念:“体”为内质,属阴,“用”表现于外,属阳;既有充实的内质,而其外表,又何妨示弱?《周易》说“潜龙勿用”,苏轼说“守骏莫如跛”,都是这个意思。夫如此,下面各句才能通释。“积健为雄”,雄无疑是积极刚健的。但《二十四诗品》对刚健之道的理解深了一层。老子说“大直若屈”“大辩若讷”,这是老子的“守柔示弱”之道;当其充分表现,发扬蹈厉,具备万物,无所不在,到最后,又复归于“非强”,力量不尽用、不尽显,回到“守柔”之义,也即“腓”弱同义。所以,雄浑不是雄悍、不是雄放,而是知雄而守雌,能强而知敛,“大用”而“外腓”。

了解“腓”字的底蕴,不仅有利于我们了解《二十四诗品》的底蕴,乃至有利于了解中国美学的底蕴。中国传统美学讲“无往不复”,注重美是复合体,不能单向思考。钱锺书曾说,中国的诗与外国的诗相比,声音不高,色彩不浓,气势不够,即便是最豪放的部分,在外国人看来还是含蓄的,其原因就在中国美学都存在“大用外腓”式的矛盾思维,兼涵作用力与反作用力,而不会一往而不复。如“绮丽”品说“浓尽必枯,淡者屡深”,也是这个道理。

再则,罗韬的例证,也不仅止于诗歌的风格,像曹操的《观沧海》,固能较好地例证雄浑,但在魏晋南北朝这一“文学的自觉时代”,更有文学史转捩的考量。罗韬认为,正是这个时代奠定了中国南北文化的二元结构——如汉魏文学与齐梁文学、建安体与永明体、魏碑与晋帖、幽燕气象与江南风韵,于是,近两千年以还,北雄南秀,北气南韵,二者从互异、互补到互转,衍化出无穷精彩。方此之际,曹操无论是政治还是文学都是“收束汉音,振发魏响”的关键人物,是汉魏文学中幽燕之气的最好体现者。这首《观沧海》,在他先于“官渡之战”战胜河北强手袁绍,然后北伐乌桓,扫平袁氏余孽,肃清北方,班凯旋之师,途经碣石,一览沧海,横槊赋诗,歌以咏志,“开三百篇未有之奇”。

更进一步,罗韬于每一品均选取了从古到今各个时期的代表性诗篇以为例证,纵向的史的观念是非常自觉的,所引近百首诗,其中多有不常見诗,也可见作者对传统诗歌浸淫之深广。又每一诗,必知人论世,及于其特定的时代背景以及写作的特定事件与特别心绪,更显作者识见之高明。为了能更清晰透彻地说明,作者还时时举出反例或旁例。比如讲到唐诗之雄浑,或会令人想起李白的“秦皇扫六合,虎视何雄哉。挥剑决浮云,诸侯尽西来”,喜其气势慑人,雄风拂面。但一仔细辨读,就觉得未免虚张落俗,雄而不浑,终是骑驴的想象骑马的,毕竟隔了一层;由此而引出的杜甫雄浑气象的七律《登高》,则参差对照之妙,自不待言。再如他论纤秾,认为桃源主题适合纤秾表现,便举王维、刘禹锡、王安石、汪藻的《桃源行》以及韩愈《桃源图》,异代同题比较,也是另一种诗史意识的体现。

三

论诗如此,移书法、绘画、篆刻之“花”以就各品风格之“镜”时,作者也无不站在各体艺术史的高度,以胸次通观而得精见卓识。只此,前贤也早有论断。如刘熙载《艺概》说:“司空表圣之《廿四诗品》,其有益于书也,过于庾子慎之《书品》。盖庾《品》只为古人标次第,司空《品》足为一己陶胸次也。此惟深于书而不狃于书者知之。”故诗品之所以同时为画品、书品、印品,其根本不止是诗之风格,乃人之胸次投射。罗韬迥出时流,目顾恺之《洛神赋图》为高古之代表,就是这个道理。

他在解释顾恺之的这幅名作的过程中,对于“水不容泛,人大于山”这一著名画评做了全新的诠释,尤为令人耳目一新。所谓“水不容泛,人大于山”,这一评价来自唐代张彦远的《历代名画记》。后世多以为是对画作不成比例的批评。但罗韬认为这是一个肯定性评价。从《洛神赋图》是一幅“戏剧连环图”来看,它是以曹植《洛神赋》故事来展开的,人物和情节是其中最重要的元素,山水动植,都是背景,是次要元素,不必强调,理应弱化。所以作者大胆取舍,人物显得最突出,山与水都弱化处理,这类手法,后来只在京剧中保留和发展。京剧凭一桌一椅,代替繁缛的厅堂;一鞭代鞍马,一桨代船艇,四丁演千军,这种“达意高于状物”的价值观,是“人大于山,水不容泛”的内在依据。

《历代名画记》〔唐〕张彦远著人民美术出版社 2004 年版

后世的美术史家常把“人大于山”作为贬词来看,这是不对的;张彦远随即解释:“详古人之意,专在显其所长,而不守于俗变。”——对“人大于山”的评价是很高的。这正是一切艺术所要谨记的要诀,知所隐才能知所显。唐宋两代的山水的最大“俗变”,就是向写实靠拢了,合比例了,“状物高于达意”了,这确是一个重大的转变。而能得古人之意,不徇俗眼,显其所当显,隐其所当隐,就是顾恺之此画的“高古”之妙;后来的京剧,再后来关良戏剧人物画同此妙谛。这样就为“高古”开出别径,从某种意义上堪称对中国古代美学的一种新贡献。

罗韬论书法与篆刻的雄浑,也是别具只眼。比如说论隶书的雄浑,《鲁峻碑》与《张迁碑》《衡方碑》等都称得上,而尤以《鲁峻碑》为最——此碑用笔丰腴,而刀法峻整,横笔与捺笔则舒展而有逸气,形成了雄浑而宽绰的风格。这种雄浑风格的呈现,是书者、刻者和千年风雨共同作用而成的,人力与自然力结合,自觉与不自觉交替,与晋唐以后书法之成,皆凭一笔完成,趣味颇异。这就是所谓金石味的魅力所在。那后人何以重开雄浑之境?以何绍基临《鲁峻碑》为例,他除了通过想象力追摹原书者的笔道外,还领略苍莽的刀味、石味和沧桑感,以思补笔,以笔追刀,以纸师石,以墨见千年风雨,这就为书法史开出了前所未有的雄浑新境界。

书法如此,刻印亦然。像汉“朔方长印”,是处于今天山西地区的朔方郡的官长之印,气势雄浑,与其地气悉相呼应,几乎可以作为印学“南北印风不同论”的最佳例证。唐人所谓“江左宫商发越,贵乎清绮;河朔词义贞刚,重乎气质”,这方印真有河朔气象。它的线条以方为主,方中寓圆;方则易见雄朴,而圆则使之免于板滞,故称之为雄浑。雄浑作品的一大特点是,即使把它放大了,气势也不会弱,反而越大越好,越大越壮,这方印可以说足以当之。邓石如篆刻,其实多从这一路中来。

由此我们可以发现,诗书画印,的确可以合论,也实在应该合论,特别是对于《二十四诗品》这种表面形象而实质抽象的议论,本是建立在综合艺术之上的,如果确为明人伪作,更是如此。而且,罗韬不仅汇通诗书画印来例证每一品,也不仅仅是每一例均具体而微到技法特征,更从其历史发展的规律上来引申拓展,因而也就不仅增强了论证说服的力度,还能给我们以艺术史和艺术理论等多方面的真知灼见与创新启迪。比如他释“沉着”,绘画则以钱松喦《泰山六朝松》为例。钱松喦的作品有两大得力点,一是线条厚拙沉实,有如铁铸;二是设色奇艳脱俗,真幻相生。这令他的作品,既有北派山水之浑厚壮美,又有南派山水的秀逸自然,二者圆融一体,成就独特风貌。这幅《泰山六朝松》,一松占满全部画面,如苍龙盘屈,气势非凡。松树的线全是以点和短线积成,这既反映了千年老松的鳞甲质感,更表现了笔墨的沉郁奇崛之致,这是“屋漏痕”的极致性表现。而钱松喦山水技法,得力于石溪处最多,而其对古法的真正悟入,是在登上牛首山之后,借江山自然之助始得,并能自出风格——就像董其昌过洞庭看到秋湖暮云,大悟米家点法,王原祁目睹伊洛山色,才真正领略黄公望勾勒之妙一样。古人之法,必源于造化,不从造化之中去理解古人,是未真知古人。

钱松喦《泰山六朝松》

罗韬由此更进一步的理论上的思考是,中国古代文艺发展的一个规律,正在于以复古为革新。这种对高古的崇尚,前人论之甚详。罗韬则更广泛细致地探讨下去,便先发现“古”或曰“高古”本身,又可一分为二,有“自觉”与“不自觉”之别:“不自觉的高古”,如上古壁画,上古诗“断竹,续竹,飞石,逐肉”等,它们多产生于文艺的起源点,充满了人类心灵的稚拙之趣;“自觉的高古”,则产生于文艺自觉之后,属于作者对抗时俗、返璞归真的主动选择。古质而今妍,高古往往与朴拙、稚拙相表里。文化进程总是文质交胜的,朴久思华,华极反朴;高古,就是朴对华、质对文的反拨,也即“自觉”地向“不自觉”回归。

高古必新,复古以开新,乃扭转时风的开新之法。它有不俗之韵,有独往之怀,在文学上,更有愤时之气。高古之高,在于它俯视时俗,或自我作古,有意无意都采取远交近攻之策:近攻,反抗时下风气;远交,从古老的源头上寻找可以生新的基因。像韩愈《琴操·将归操》、孟郊《吊国殇》、章太炎《题亡国惨记》,让我们看到,从孔孟,到韩孟诗的风骨,经过黄宗羲的《明夷待访录》,到章太炎的千年之问,复古主义是包含着一种革命基因的。这种高古之风不仅仅是艺术形式问题,所谓“古”,更多是寄予一种理想。它并非复陈腐之古,而是借复古以开新,这其中有不满于当下、桀骜不俗的胸怀在。高古的“高”,都有一种孤独感,有一副硬骨头。高古必新,这是一种孤独的新。“以复古为革新”,在罗韬的这种论述中,便有了新的面目。

而罗韬把“旷达”一品由第二十三品移作结穴一品来论述,则别具深意。这是由于经过雄浑冲淡,经过绮丽豪放以后,最终面对人生的终极问题,面对困苦死亡,也面对终极思考的超越,中国人不寄托于彼岸的拯救,而仍归于在世的旷达境界,无论儒、释、道三家,都同以此为结穴。他经过对陶潜、苏轼等人的诗的品赏,对巨然、齐白石山水画的赞叹,对陈白沙、王阳明书法的揣摩,最后归结到对马一浮“廓然无圣”印的解释,他说:“马一浮先生印风宽博静穆,刻‘廓然无圣四字,境界全出。此语为菩提达摩名言,意即一旦觉悟,一扫执着,无一切生死、高下、圣凡的分別。无差别心,是为廓然、豁然。”并再对马一浮学行做了简括通明的总结,最后,以“廓然无圣,大道甚夷”八字结束全书。其实,这是提醒读者,既从文艺作品的差异去理解美的多样性,最后也要以无差别心去理解美的境界之汇通。读罢,掩卷而有廓然澄明之感。

于己亥酷暑中

《移花就镜:廿四诗品诗书画印通释》,罗韬著,即将由广东人民出版社出版