隋唐时期古琴艺术的历史研究

2020-06-09史安雯

文/史安雯

琴,又名瑶琴、丝桐、玉琴、七弦琴等,现称古琴,它是中华民族乐器史上最早的弹拨乐器。在中国传统文化“琴、棋、书、画”四者之中,以琴为首。古琴以其特有的音质和品格集中体现了中国传统文化所追求的清、徵、淡、远的审美意境和艺术精神。用古琴弹奏的乐曲,同样也十分符合我国传统儒家“温柔敦厚”“以和为美”的审美特征。也是文人借以修身养性,体悟大道的载道之器。

我国古琴音乐文化具有悠久的历史,虽然无法确定古琴诞生的确切时间,但是从众多典籍中可以看到古琴文化的曲目早在神农、伏羲时期就已经存在。汉代蔡邕在其所著《琴操》中说:“昔伏羲氏作琴,所以御邪僻,防心淫,以修身理性,反其天真也。”是故我国自古就把琴视为表徵道德的乐器,用以陶冶性情,移风易俗,进而“通神明之德,合天地之和。”在没有文字之前的历史时代,古琴艺术已经深入人心,与政治生活、人们的精神生活产生了极为密切的关系,作为礼乐文化、乐教的重要组成部分存在于日常生活之中。

隋唐是古琴承先启后的时期,唐以前没有确切的实物佐证,唐则有盛、中、晚期制作传世。古琴由琴面、琴底、琴弦、琴徽、承露、岳山、琴肩、凤翅、凤腰、蕉尾、龙艮、龙池、凤沼、雁足、琴轸、轸池、扩轸等部分组成。多数琴体阔大厚重,琴面浑厚呈半椭圆形,少数琴体扁中带圆;多数琴体在项与腰作圆棱处理、额下由轸池向上减薄斜出;多数肩部最宽、最厚,头部较肩部窄、薄,尾部较头部窄、薄。象征尊卑之位差,古现存唐琴标准器中,制作上均有共同的时代特点。

一、隋唐时期古琴艺术发展概况

唐代制琴的用材,主要涉及到琴身、琴徽和琴轸三个部分的用材。关于琴材的选择,总结古人的记载一般有两种。

(一)琴身

用古材。雷氏语:“选良材,用意深,五百年,有正音。”沈括《梦溪笔谈》记载:“琴虽用桐,然需多年木性都尽,声始发越。予曾见唐初路氏琴,木皆枯朽,殆不胜指,而其声愈清。有尝见越人陶道真蓄一张越琴,传云古冢中败棺杉木也。”可知唐代斫琴家为求古材,会盗用古墓的棺材板,用“阴阳材”。阴阳材”的选择,出于两重原因:首先是象征意义,《永乐琴书集成》卷四《琴材》刚柔相配,天地之道,阴阳之义也。其次是对于发声效果的考虑;《永乐乐书集成》卷四《择琴底》:“面以取声,底以医声。”而对于“阴阳材”的定义,也有两种:一是指两种木材,古人制琴,有面桐底梓的传统。《太古遗音》之《琴材论》:天下之材,柔良莫如桐,刚坚莫如梓;二是指同一种木材有阴阳之分,背阳面为阴,反之为阳。

《诗经·鄘风·定之方中》云“树之棒栗,椅桐梓漆,爰伐琴瑟。” 可见春秋时已用桐、梓木制作琴瑟。唐李肇《唐国史补》“李汧公,雅好琴,常断桐,又取漆桶为之,多至数百张,求者与之。有绝代者。一名响泉,一名韵磐,自宝于家。京师人以樊氏、路氏琴为第一,路氏琴有房太尉石枕,损处惜之不理。”这条史料提到了唐时著名的樊氏、路氏琴,还说明了制作良琴所用木材—梧桐。张说(667-731)《答李伯鱼桐竹》:“桐留凤凰舞”,传说凤凰非梧桐不栖,梧桐为造琴之良材。从中可知,“桐”乃唐人制琴的首选良材。

(二)琴徽用材

唐诗中所提及的琴徽多为玉质,如王绩的《古意六首》:“材抽峰山干,徽点昆丘玉。” “玉徽”甚至能成为琴的代名词,“玉徽闭匣留为念,六翩开笼任尔飞。” “衫袖拂玉徽,为弹三峡泉。” 其次,唐诗中还有不少金徽的描写,如“始知梧桐枝,可以徽黄金。” “丝脆弦将断,金徽色尚荣。” 而在文学作品中,很少看见用“金徽”指代琴的现象。

值得注意的是,对于宋代至今琴徽最普遍的用材—螺钿,唐代文献中几乎没有记载。但就传世唐琴而言,使用螺钿徽的现象并不少见。但相较于后世几乎全用螺钿为徽,唐琴琴徽的用材相对多样一些。李肇《唐国史补》记载“蜀中雷氏斫琴,常自品第,第一者以玉徽,又次者以瑟瑟徽,又次者以金徽,又次者螺蚌之徽。” 在唐代,琴徽的用材是琴质好坏的关键。螺钿徽不是高档琴的配置,被使用而不被吟咏。

另有文献提及“瑟瑟微”,“玉轮朱弦瑟瑟徽,吴娃征调奏湘妃。”有考“瑟瑟”为珍珠, 但珍珠的体型不适合作琴徽。另据考“瑟瑟”产自波斯一带,应为一种作为装饰材料的石材。“波斯国……多大真珠、玻璃、馏璃、水精、瑟瑟《魏书·西域传》”、“仪贞元二年四月辛巳,陕州观察使李泌奏卢氏山冶出瑟瑟,请禁以充贡奉,上曰:‘瑟瑟不产中土,有则与民共之,任人采取。’(《旧唐书·德宗纪》)”。 唐时中土与西域贸易、文化往来较为密集,“瑟瑟”由西域传入,并为唐人制为琴徽。

(三)琴轸用材

琴轸是安置于琴体可活动的配件,古琴的七条琴弦分别系于七个琴轸之上,通过上紧和放松琴轸来调节每根弦的音高。在琴的流传过程中,琴轸很容易被更换,从传世琴器来看,琴轸一般选用质地较硬的木料,如红木、紫檀木之类,也有用白玉、牛角等制成。而唐代文献中描写琴轸多为“瑶轸”、“玉轸”,可见唐代盛行玉石做琴轸。如“玉轸临风久,金波出雾迟。”“角尊白螺馢,玉轸黄金徽。”此二首都是白居易所做,白居易好琴,以诗、琴、酒为三友,在其26 首古琴诗中所描写的琴轸均为“玉轸”,由此可知玉琴轸在唐代的流行程度。

二、款刻

款刻主要分为琴背提刻和腹款两种。就传世唐琴而言,琴背的镌刻都将琴名置于龙池之上琴项之中,诸如“九霄环佩”“玉玲珑”“飞泉”等琴都如此。在龙池之下、琴足之上刻一方大印,如“玉振”“包含”“清和”“中和之气”等琴。有铭文的,无论是四句十六字还是八句三十二字,都是刻在龙池的两旁,这几乎是定式,这在传世唐琴中是没有例外的。

腹款比较容易湮没,郑珉中将其分为三种。第一,至今还可以清楚辨认的主要是唐代宫琴的款字,如“至德丙申”四字;第二,至今已模糊不清无法辨认的墨书款字;第三,后人的伪刻款字,如“开元癸丑三年研”“贞观五年伯施氏仿古制”。

在文献中提及唐琴款字的有以下四条:

《苏轼杂书琴事》“……其上池铭云:开元十年造,雅州灵开村。其下池铭云:雷家记,八日合”;《西溪丛语》:“尝见一琴中题云:唐大历三年仲夏十二日,西蜀雷威于杂花亭合”“伊南田户店贯笃谷隐士赵彦安获一琴,断文奇古,真蛇腹也。声韵雄远,中题云‘雾中山’三字,人莫晓也;后得蜀郡《草堂闲话》中载云:‘雷氏断琴多在峨嵋、无为、雾中三山’,方知为雷琴矣”;“洛中董氏蓄琴一张,中题云:‘山虚水深,万籁肖肖。世无人声,惟石嶕峣,状其声也”。文献中的这几种铭款,都是传世唐琴中未曾见到的。可见唐琴制作者落款并无统一标准。

(一)琴式

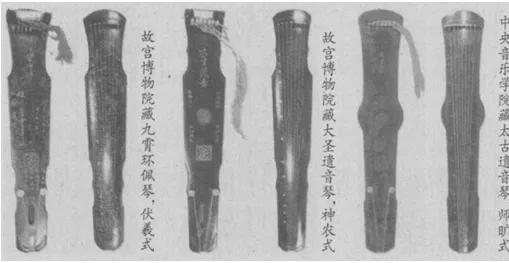

定制后琴在基本形制一致的前提下,仍发展出多种多样的琴式。人们根据它们外形起伏收缩的不同特点,命名为伏羲式、神农、凤势、连珠、师旷、子期及唐末始出现之仲尼式等。

1、伏羲式琴

传世唐代伏羲式琴为圆首,共项作上阔斜下至肩之式,腰为内收之双连弧形,宋以后之人皆遵此制。南宋以来“历代琴式”中之伏羲式琴,其腰皆为内收单孤形,与琴式中之“师襄式”相类似。上述唐代伏羲式琴,为历代琴式中所无,可见增加一个内收弧形,实为唐贤之创作,巨已被历代前贤所认可。至于与“历代琴式”中相类似之琴,应各归其类,则不宜与伏羲式相混淆。

历代琴式图像,皆以伏羲式于篇首,《中国古琴珍萃》也以伏羲式琴冠为篇首,且以盛唐之器为先,这与古琴发展的历史及传世古琴的现状是两相吻合的。

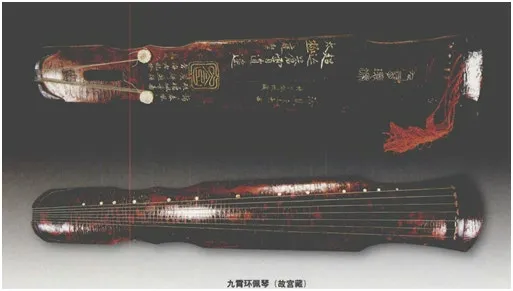

现存于北京故宫博物院的九霄环佩琴相传为伏羲式,以桐木为面,杉木为底,形制极浑厚占朴,通体髤紫漆,多处硃漆修补,遍布小蛇腹断纹,纯鹿角灰胎显露于磨平之断纹处,底面及其两侧鹿角灰下以葛布为底。琴通长124.5厘米、额宽22.7 厘米、肩宽21.0 厘米、尾宽15.5 厘米、龙池凤沼均作扁圆形,贴格为一条桐木薄片接口于池沼右侧当中。腹内纳音微隆起,当池沼处复凹下呈圆底长沟状。“九霄环佩”的琴面,自肩直尾均较圆厚,看上去有古朴厚重之感。

九霄环佩琴是传世唐代遗存中首选之器,并为名古琴家所藏用,自清末以来在琴坛就享有盛名。

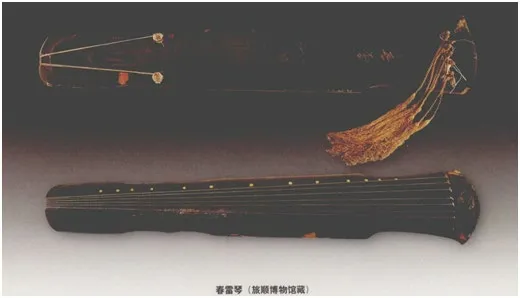

春雷琴是传世唐琴中最著名的重器,明代张应文撰《清秘藏》记载:“春雷,宋时藏宣和殿百琴堂,称为第一。后归金章宗,为明昌御府第一。章宗殁,挟之以殉。凡十八年,复出人间,略无毫发动,复为诸琴之冠。天地间尤物也!”“唐琴第一推雷公,蜀中九雷独称雄。”传世古琴,以唐琴为最珍贵之神器。唐琴之中,以雷公琴为最。蜀中九雷中,以雷威成就最大。而雷威一生所斫之琴中,又以“春雷”为最。《中国古琴珍萃》伏羲式第二张之春雷琴为旅顺博物馆所收藏,据记载:60 年代初,旅顺博物馆曾遣人携此琴来京,送请“北京业余古琴研究会”会长查阜西先生鉴定。查氏确认该琴为唐代的制品。琴为桐木斫,髤鹿角灰胎,脱漆处露葛布底,通身发小蛇腹断纹。金徽琴面小弦一侧、约白七徽半至尾际有下陷裂痕一道,面之弧度较圆,左右项腰边沿之楞角毕具,而底面之项腰两处楞角浑圆,具晚唐琴的减薄特点十分明显。图形龙池,扁圆凤沼,池沼内未见腹款字迹。池上刻草书“春雷”2 字,池下刻大印一方篆“沧海龙吟”4 字。琴通长123.2 厘米、肩宽20.3 厘米、尾宽13.9 厘米、底厚1.1 厘米。

春雷琴的历史文物价值是远远超过了演奏使用价值的,也为后世保存了一件完美的盛唐时期的珍贵文物,而且为音乐史家研究、了解雷公琴的声音特色提供了一件实物资料。

2、神农式琴

对于“神农式”在传世历代琴式图形一共有三种:明刻南宋本《太古遗音》中为无图,注明为“袭伏之制”;永乐、万历间各谱图式皆为无头、直项圆顶,稍长的内收弧形腰;惟嘉清本《风宣玄品》与崇祯本《古音正宗》、康熙本《德音堂琴谱》皆作圆首,弧形项及内收狭尾,与“号钟式”相似而修长过之。两种“神农式”以袭伏之制来看,嘉靖《风宣玄品》的图形应该是正确的。依据《德音堂琴谱》所列图形,还参考了传世的“伏羲式”琴来确定的。

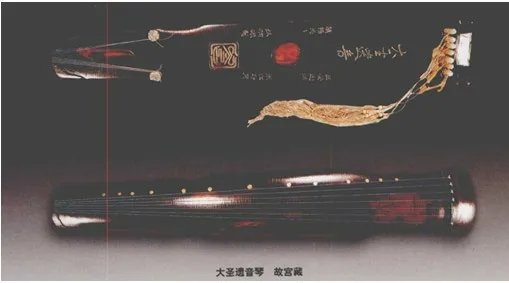

存于故宫博物院所藏的“大圣遗音”琴定为“神农式”,桐木斫,髤栗壳色漆罩以黑漆,硃漆修补,纯鹿角灰胎,发蛇腹间牛毛断纹。通长120 厘米,肩宽20.5 厘米、尾宽13.4 厘米、厚5 厘米、底厚1 厘米。琴背作圆形龙池、径7.6 厘米,扁圆凤沼为12 厘米长、1.2 厘米宽,龙池上刻寸许行草“大圣遗音”四字,池下方刻二寸许大方印一篆“包含”二字,池之两旁刻隶书铭文四句“巨壑迎秋,寒江印月。万籁悠悠,孤桐飒裂。”十六字,俱系旧刻填以金漆。腹内纳音微隆起,其两侧有硃漆隶书款“至德丙申”四字。琴的造型浑厚优美,非凡琴所能企及。

3、师旷式琴

师旷式亦称月琴,于五六徽之际出月形圆腹而得名。在传世明代琴谱的图式中,师旷式有三种式样,区别都在头上。在永乐年间刊印的《太音大全集》琴式中,师旷式作弧形圆头,微殓而下,出圆腹,腹下自十徽略宽直达尾际。明嘉靖刊本的《风宣玄品》中为尖头,万历年间的《文会堂琴谱》中于顶端作微弧状。其余的明代琴谱,或尖或弧,至崇祯年刊行的《古音正宗》中又作尖头,于是清代各谱皆宗之。

太古遗音琴是中央音乐学院的一件藏品,唐初贞观年间斫制,长122 厘米、额宽22 厘米、尾宽14 厘米,原黑漆,大流水断纹,背面龙池上方刻行书“太古遗音”,池下刻篆书“清和”印,左侧刻“吴景略重修甲子中秋”。虽存世千年,仍品相完好。通体断纹,因历史的蕴积而斑烂陆离,龙鳞,龟坼、流水、蛇蚹、错杂相间,美不胜收,世间罕有与其相匹者。琴名双钩篆书《太古遗音》四字由于年代久远,偶为湿琴荐所浸而有所脱落,粘补后略有漫漶,然尚遗“音”字下半部之 “日”字清晰可见。龙池两侧镌有行草:“佩剑冲金聊暂据,匣琴流水自须弹。”字体似王羲之圣教序,颇具唐人笔意,且词义豪拓,亦有唐人气概。龙池下镌有宋代理学大儒朱熹手书:“养君中和之正性,禁尔忿欲之邪心。乾坤无言物有则,我独与子钩其深” 紫阳琴铭一则,落款为:“淳熙丁未新安朱熹书”,为传世古琴所仅见者。雁足上方有阴文“玉振”印一方,当为元代大收藏家鲜于枢之印,以象其金声玉振之意。著名古琴鉴赏家管平湖先生据此推断:“此琴唐制,年代当不晚于北宋。”琴首为乐器,而乐器以音质为最重要。箫声琴韵室主人吴景略先生藏琴首重音色。五十年代初期,吴景略在沪得此琴消息,当晚即动身赶往苏州以重金购得携归。此琴最难能可贵之处在于其音质高古松透、清越而多灵韵,轻轻触按即得正声,被誉为琴音中之佳“老生”,亟受珍重并为宝藏。我们今天听到的《吴景略古琴艺术》全套传世唱片亦多繇此琴录制。

明代以后的琴书中对于琴式通常有专章介绍,如《太古遗音》明中的历代琴式一卷、《永乐图书集成》卷五历代琴式等。《太古遗音》是最早绘制记录琴式的式,后世文献多转引其内容。文献中关于琴式记录的方式均颇为相似,大多按年代先后顺序排列,以琴式名称为标题,有简易的白描图片及相关说明。说明一般包括创制者或所有者部分述及生平、样式的形制特色、尺寸、音色、轶事等,详略不一。这部分史料的整理,详见吴苗的《古琴工艺初探》。

对文献记载的琴式进行比较可以发现,名同式异或式同名异的情形十分普遍。此外,同款式的琴还存在大、小、长、短、方、圆、扁、隆等无数细部的差别。目前存世最为可靠的唐琴包括了“伏羲式”六张、“神农式”一张、“凤势式”三张、“连珠式”二张、“师旷式”二张、“列子式”一张、“子期式”一张、“仲尼式”一张。

笔者认为,唐琴形制发展已达到稳定,琴式的发展登峰造极,可以说唐代是琴史上琴式最为丰富的时期。

琴定制于东汉末年,到了隋唐时期,无论是琴的形制还是样式都已发展完备,有别于宋及后世仲尼式独大的局面,唐代可以说是琴史上琴式最为丰富的时期。古琴艺术在历史的变迁中自始至终保持着自身的独立性和主体性,携带着各个时期的文化信息,完整地保存了历史中华夏民族传统文化的形态特征。人文理念和精神面貌,成为了中国传统文化的象征和缩影。