明清时期贵州的善会善堂

2020-06-08姜明

姜明

摘 要:社会救济是传统中国“王政”的重要表现,亦是政府负有的社会责任。明代以来,国家对贵州的经营和开发,亦体现在社会救济事业的逐渐展开上,其中国家经营及官督民办的善堂虽屡有沉浮兴替,但总体上是在不断发展和增长的。一方面体现为善堂的综合性和专门化的并行发展,既有养济院和普济堂这样的综合性善堂,也逐渐发展出了尚节堂、育婴堂、宾兴会等专门化救助的善会善堂;另一方面通过对救济对象的甄别和管理,善堂也具有了一定的社会控制的职能。

关键词:明清时期 贵州 善堂

国家对无依无靠、无法独立生活的人负有救济的责任,是中国政府一贯的政治理想之一。《礼记·礼运》说道:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养……是谓大同。”1《周礼·大司徒》亦提到:“以保息六养万民,一曰慈幼,二曰养老,三曰振穷,四曰恤贫,五曰宽疾,六曰安富。”2所谓的“保息六政”,除了第六条安富之外,基本上都是属于社会救济的内容。社会慈善事业历来受到国家的重视,不仅因为社会救济是“王道教化”的重要体现,而且也是稳定社会秩序的要求。

尽管根据《礼记》和《周礼》的记载,可以知道在先秦时期就已经出现了社会救济的思想,但是作为国家设置的专门性救济机构的出现,还是比较晚的事情。南朝时期齐的文惠太子建立的“六疾馆”和其后梁武帝萧衍建立的“孤独园”,都应该是受到佛教思想的影响而建立起来的收养鳏寡孤独者和病人的专门设施。与梁武帝差不多同一时期,北魏先后也出現了“别坊”“病坊”等专门收治“京畿内外疾病之徒”的医馆。这被认为是明清时期国家设置的专门性救济机构养济院的前身,因为它们都是由国家负责经营的3。养济院应该是在每年冬十月后,即十一月初一日至来年二月末向鳏寡孤独者及无家可归的“乞丐”流民发放米谷和提供收容之所的机构4。宋代的社会救济开创了建立收容贫病机构的局面,从唐代沿袭下来的悲田、福田院已经属于政府组织。一个重要的变化发生在宋哲宗元符二年(1099)发布的元符令,规定由州县官调查鳏寡孤独者的情况,向无家可归的人提供住所并发放米豆。表明政府分别继承了汉代国家义务救助鳏寡孤独者的思想和六朝至唐代开元令救济无家可归的“乞丐”流民的观念。5崇宁初期(1102—1106),蔡京推动了一连串救济制度的改革,将福田院重组为居养院和安济坊两个不同的机构,并推广至京师之外1。到了南宋时期,养济院已经成为推广至全国,最为普遍设置的救济机构,而最具特色的慈善机构要数集中收容弃婴的慈幼局及其前身婴儿局,可以算作是世界上最早的专业并官营孤儿院之一。2

一、明代贵州官办善堂的创建

明清时期的国家救济机构,是在宋元以来社会救济发展基础上的更进一步。洪武五年,天下初定,朱元璋即下诏说:“天下大定,礼仪风俗不可不正。诸遭乱为人奴隶者,复为民。冻馁者,里中富室假贷之。孤寡残疾者,官养之。乡党论齿,相见揖拜无违礼。婚姻毋论财。丧事称家有无,毋惑阴阳拘忌,停柩暴露。流民复业者,各就丁力耕种,毋以旧田为限……”3为了恢复和重建社会秩序,明初国家创建了一系列的政治制度和治理政策,国家救济系统的建立和官方善堂的创建,即是其中重要的一环。

明代以来国家创建的官营慈善机构,首先是普遍设立的养济院,《明会要》载:“(洪武)五年五月,诏天下郡县置养济院。”4《大明会典》载:“国初立养济院以处无告,立义冢以瘞枯骨,累朝推广恩泽。又有惠民药局、漏泽园,旛竿、蜡烛二寺。其余随时给米、给棺之惠,不一而足,兹备列之。”5则明初国家创办的善堂,除了养济院之外,还有惠民药局、漏泽园以及旛竿、蜡烛二寺等。

除此之外,还有预备仓。预备仓是明初设立的救荒机构。《明会要》载:“洪武三年,令州县东西南北设预备仓四,以振凶荒,即前代常平之制。选耆民运钞籴米,即令掌之。”6将预备仓与前代的常平仓等同,可以知道预备仓创设之始,并不作为救济孤贫之用,而是以常平之法作赈灾救荒的预备,故称为预备仓。7但是随着养济院逐渐败坏,预备仓也兼有了一些救济作用。《明会要》引《御选明臣奏议》卷四中成化三年大学士商辂的《政务疏》说道:

各处预备仓所储米谷,本以赈济饥民。每岁,官司取勘里老,将中等人户开报,其鳏寡孤疾无所依倚饥民,一概不报。盖虑其无力还官,负累赔纳。臣思宋朱子社仓之法,丰年取息二分,中年取息一分,凶年无息,止收其本。数年之后,息米不可胜计,此诚良法也。今后各处预备仓,饥民关过米谷,不拘丰年、中年,岁通取息一分。有系鳏寡废疾,户内别无人丁、无所依倚之人,俱照数关给,不必追征。将所取之息,抵补其数。抵补之后,或有馀剩,自作正数入仓。非惟饥民得济,而数年之后,仓廪亦渐充实矣。8

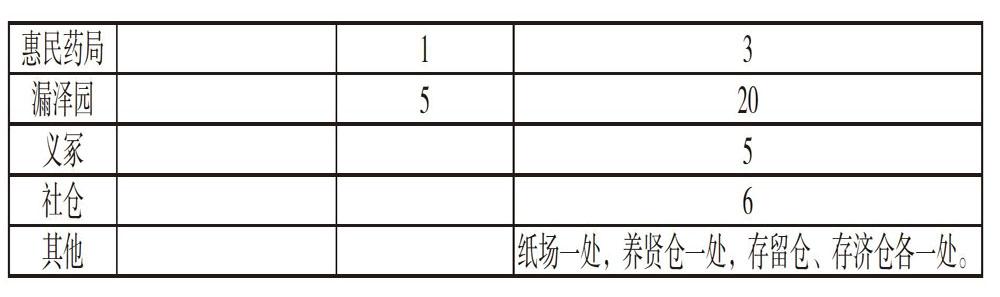

明代贵州官办善堂的情况,可以从下列统计表中得到反映:

表1:明代贵州善堂统计表

资料来源:沈庠修,赵瓒纂:弘治《贵州图经新志》,黄加服主编:《中国地方志集成·贵州府县志辑》第一册,巴蜀书社2016年版;谢东山修,张道纂:嘉靖《贵州通志》卷八《惠政》, 第36~39页,黄加服主编:《中国地方志集成·贵州府县志辑》第一册,巴蜀书社2016年版,第407b~409a页;王耒贤等纂修:万历《贵州通志》,《日本藏中国罕见地方志丛刊》,书目文献出版社1991年版。

上述统计表中,弘治《贵州图经新志》所载官办救济机构,计有预备仓四所、养济院十三所。1据嘉靖《贵州通志》卷八《惠政》记载,当时贵州省内多数府卫州县都已建有预备仓和养济院,计有预备仓二十五所、养济院二十三所。2万历《贵州通志》载预备仓四十三所、养济院二十六所、惠民药局三所、漏泽园二十处、义冢五处、社仓六处。3尽管从记载中可以知道,其中一部分应该是重复记录前代留下来的善堂,仍然可以看出,至万历年间,贵州地区在善堂的数量和类型上都有了一定的增长。

二、清代贵州善会善堂的兴替

梁其姿认为,明代中后期之后,养济院多有废弃,导致晚明儒士主导的江南地区善会的兴起,至清代雍正二年(1724)后又以全国普遍设立的普济堂和育婴堂为主,善会开始“官僚化”。4贵州地区与江南地区别有差异,因为经营和开发较晚,且国家力量难以深入社会基层,直至清代雍乾时期“开辟新疆”之前,贵州大部分地区并没有培养起一个力量较为强大的士绅阶层,从善堂创建的角度来说,始终较少出现晚明时期江南地区“同善会”这类由士绅阶层创办经营的善会善堂组织,5因而养济院虽然确实在明代中后期以来多有毁弃,入清之后,政府仍将养济院作为主要的官方救济机构予以重视。雍正元年(1723)八月十三日颁布诏书云:“各处养济院所有鳏寡孤独及残疾无告之人,有司留心以时养赡,无致失所。”雍正十三年(1735)十一月十二日又在诏书中再次重复了该要求。1由是在官方创办和重修社会救济机构的活动中,养济院仍然成为官员们重要的选择之一。如思南府知府冯咏在雍正五年(1727)以公帑创建养济院,并作《思南府建养济院记》,其文如下:

思民贫不为丐,疲癃残疾、颠连无告者,栖止于邃岩奥洞中,饿则锄蕨根、采苦菜作糜以活,岁饥不呼号乞食,故郡中无孤贫名,赈济之令不行于有司,其俗然矣。朝廷深仁厚泽,周及区寓茕独无告之民,命有司岁行赈恤,思南一郡,穷民之籍,卒无闻上官者。雍正五年春,中丞何公会咨总制鄂公檄郡县议立养济院,会咏摄郡篆,检存库赎,锾得白金十二两有奇,建草舍于北郭,以旧赈田岁所出粟五十九石,招近城之穷民,计月给之,白制抚两台著于例。大道之行也,人不独亲其亲,不独子其子,矜寡孤独咸相生相养,以乐太平。《洪范·皇极》用建曰:“无虐茕独而畏高明,故荡平正直之道成。”大道既隐,天下始有无告之民。正月之大夫至忧伤,作歌曰“哿矣富人,哀此茕独。”诚悲民之无辜,此为甚也。思南在黔东北,俗朴而淳,穷民缩颈藏迹,跛聋戚施之状、呻吟嗥叫之声,不听睹于长吏。有仁人君子起白骨而肉之,亦边徼不易得之遭矣。今上休养元元,荒江隘巷无一夫不得其所,而封疆大吏莫不广宣皇仁,俾万里穷荒湛恩汪濊,沐浴无既,于以庆王道之成,岂不休哉。院成,咏谢事去,书以告后之君子。2

养济院之外,普济堂和育婴堂等也成为重要的官办救济机构。普济堂和育婴堂原来都是民间的慈善组织,雍正二年(1724)五月发布上谕说:“各省督抚转饬有司、劝募好善之人于通都大邑、人烟稠集之处,照京师例设立普济堂、育婴堂,养老存孤。”3这是清政府开始积极介入到社会救济活动中,将普济堂和育婴堂推广到全国,并将其创立和运行作为地方官政绩的重要变化,这一谕令推动了清代中后期都市善堂的普遍建立。4乾隆《清江厅志》中记载了在清江厅建立普济堂的一段史料,兹照录如下:

清江以前无普济堂。道光元年正月署厅事张如相捐廉创设普济堂于城东门外,计十一间。詳请额设孤贫大口十三名、小口七名。咨部在案。

监生宋政松、政柏道光二年二月捐田八契四十七丘,约二十八亩三分,共计谷一百三十九石五斗,添养孤贫十名。署厅事李鸿卓详报立案。其在南高寨者百寿坡田二丘,谷二十二石;返浩田二丘,谷二十二石;乌结田一丘,谷九石;盏梅月田三丘,谷七石;东架田一丘,谷六石;董蓝田三丘,谷二石五斗;白九铁田九丘,谷二十石;交引虫郎田一丘,谷十石;敖上田二丘,谷三石;虫皆洞田二丘,谷九石;久牛田一丘,谷三石;又在乌沟寨者瓮党田五丘,谷二十石;南等引田一丘,谷三石;乌梨比田一丘,谷四石;翁□田三丘,谷四石。每至秋收,仰役临田平□□谷,舡运至常平仓内,官给舡钱、火食,报孤贫者由保长查明,送验官给印牌,方准领月米月钱。

捐孤贫盐菜、棉衣钱一百千文,内署厅事李鸿卓捐钱七十千文,监生周步联捐钱三十千文,择举殷实之家具领、分借、取息、发给,按月支领盐菜钱。至冬十月内各缝给长棉袄一件,俱经详报,咨部在案。5

清江厅隶属于镇远府,在雍正年间“改土归流”后方才设立,乃是“新疆六厅”之一,向来被认为是“生苗”居住之地,其接受中央王朝的“教化”在时间和程度上来说与贵州明代即已设置州县的地区无法相比,但是仍在道光年间修建了普济堂,正足以说明普济堂这种国家的救济机构在全国范围内的普及程度。

育婴堂是收养弃婴的机构。黎平府的育婴堂“在城南门隅三义宫后,原止三间”,道光二十年(1840)由知府黄士骐重建,扩为“正屋五间,后房五间,大门一,围墙一周。旧田仅数亩,增买北门外、锦屏乡等处田”。光绪《黎平府志》收有《知府陈熙捐育婴女田碑记》,其文如下:

人之有男女,犹天之有阴阳也。有阴阳而寒暑之变化成,有男女而室家之内外正。使人人重男轻女,于其女之初生时,必投诸水而毙之,则天下将无女矣。盍亦思己之母、己之妻、己之子孙妇,非尽人之女欤?无母而何以有此身?无妻而何以得后嗣?无子孙妇而何以延宗祧?是女之关系乎人伦也甚重,理本易明,人特未之思耳。黎平风俗尚称淳朴,惟溺女之习未除。在富与贤者,自不至昧理效尤,其贫而愚者,以幼则乳哺妨工,长则嫁衣难制,遂忍溺之而不悔。因之女少男多,往往联姻异地,所费不赀,甚有终身无力娶妇,以至绝嗣者,虽屡经严禁而莫挽颓风。前太守冯湘严先生,余之座师也,悯其贫而哀其愚,捐俸购谷给养婴女,赖以生活者甚众。余继守是郡,仰承师志,踵而行之。第所费临时捐给,恐难行之久远,爰为集金置田收谷给养之计。首先捐银以为之倡,閤郡同僚暨士民之合志者共相捐助,得银一千馀两。适湘严先生之子冯可斋世弟在黎,闻之概捐银五百五十两,以竟先人之志,其知义好善,有足尚者。随将捐银置买田亩,每年收谷一百三十四石有奇。凡民间贫难育女者,郡守责令约甲查明,随时举报姓名登籍,月朔齐赴郡署经历司按籍点名,每口给谷六斗以资养赡,满三岁及殇者除之。夫三年之中,月有所得而女不累其母,以其母而育其女,较之乳媪代养,自更体恤,而女得遂其生。迨其长也,荆钗布裙而嫁之,求妇者又无俟远婚邻邑,而女得有所归,不诚一举而三善备乎?或谓田谷有定而女口无定,三载为期较久,如女口渐多而田谷不敷支给,可奈何?余曰:“人之欲善,谁不如我?后之贤太守,度必矜恤愚民,捐廉给领。若续为劝助而扩其规模,抑怵以严刑而大加惩创,尚威尚德,总期积弊永除,此又皆余之所以深愿而未逮者也。”孟子有言:“恻隐之心,人皆有之。”又谓:“赤子匍匐入并(井)死,非其罪。”况余忝摄郡篆,乌可于民间溺女而漠然置之?惟深愧政教未信于民,弗克令行禁止,而仅体湘严先生之仁意,创立章程,尤赖后之涖官者力为维持,以归尽善,敢自诩克尽夫保赤之道也耶?即为之详道立案,又叙其颠末而泐之于石者,亦欲郡之人睹之而警悟于心,湔除此恶习也。是为记。(碑存旧文昌宫)

按溺女之事,黎俗相沿不改,故虽有此善举,仍属难行。知府朱德燧以此项租谷置于无用之地,不若暂行拨入书院助膏火费,立碑以纪之。(碑存书院)1

文后说明黎平有溺女婴的习俗,虽然政府建有育婴堂,仍难以改变这一风俗,其费用后被知府朱德燧挪用于书院的膏火费。收养女婴虽属善行,且有地方官员在其后作强力推行,仍然难以改变社会的陋习。

除了養济院、普济堂和育婴堂之外,清代贵州还出现了其他一些专门化的善堂组织,为便于对清代贵州各州县创建的善堂组织进行认识,特辑录民国《贵州通志》所载清代善堂资料如下表:

表2:清代贵州各州县善堂一览表

资料来源:刘显世、谷正伦修,任可澄、杨恩元纂:民国《贵州通志·建置志·公署公所》,第1~70页,黄加服主编:《中国地方志集成·贵州府县志辑》第六册,巴蜀书社2016年版,第233~267页。

从上表可以看出,清代的善堂,在数量和类型上相比明代已经有了较大增长,出现了育婴堂、尚节堂、栖流所、恤隐局、及幼堂等多种不同的善堂种类,而善堂的救助对象也已经从鳏寡孤独和无所依靠之人扩大到了弃婴、孤贫幼儿乃至节妇烈女等人群。儒释道三教合一救济思想的逐渐普及,地方士绅对地方公共事业的领导和组织作用逐步增强,以及因果报应观念的流行,加上政府不断进行的社会救济和慈善事业的倡导和“道德教化”的引导,都是清代社会救济事业相比明代而言有了更大发展的原因。2

三、明清贵州善会善堂的运行和管理

善会善堂的良好运行依赖于运行经费的持续获得,官办善堂的经费主要由政府划拨。其主要的支出是每日支取的孤贫口粮、补助经费等其他的一些采买物品的开支,官办善堂的经费,其中的一个主要来源是公帑。以黎平府的养济院为例:

表3:黎平府养济院孤贫名额经费统计表

资料来源:俞渭修,陈瑜纂:光绪《黎平府志》,卷三上《食货志》,第52~98页,黄加服主编:《中国地方志集成·贵州府县志辑》,第十七册,巴蜀书社2016年,第214a~237a页。

黎平府养济院的孤贫口粮,主要来源于地方政府的田赋,从公帑中定额支取一定数量的钱粮进行资助,维持养济院的基本运行。

公帑资助毕竟有限,大部分善堂的经费则主要依赖于地方上官员、士绅和民众的捐助,即为政府救助和民间慈善力量的整合。如光绪《黎平府志》所载宾兴费用如下:

宾兴棚费

锦屏山硐屯田一分:约谷一千三十馀石,光绪十一年中林司人吴师贤捐,共二十九处,大小三百馀丘,载锦屏县粮二十四石五斗七升六合。

蒙村田一分:光绪十四年置。大小十五丘,约谷一百二十七石,载县粮一石三斗四升九合三勺,司粮六升四勺二抄,府粮一斗零二合。逢大比年,分由司属宾兴首事变卖银钱,分司属赴闱士子。

各田谷每年收存首事处。逢大比年变卖十股,分给文七武三。

锦屏乡棚费田一分:光绪十一年吴师贤捐,共十六处大小一百一十丘,约谷三百八十石,载锦屏分县粮六石八斗三升九合四勺。1

部分经费由士民捐钱之后,交给当铺生息:

同济兴典铺一所:道光二十年郡人左茂山捐银置。每年典租钱五十千文,交首事分给关厢文闱士子,武生无。

同济兴典存银四百两:光绪七年郡人张光先倡捐银二十两,龙尚灵等劝四乡助捐,共存银四百两,交同济典生息。自光绪十一年始,每届三年院试,由经理首事以黎市秤九八色银一百两交礼房,为新进文武童覆试卷费,不得再向本童索取。经关厢绅士禀请,知府邓在镛立案,永远遵行。至同济典息银除一百两作红卷费外,馀剩息银遇府院岁科试文武童头场试卷,即将此银买卷,每本定价钱一百一十文。2

宾兴会是资助科举士子赴考的慈善组织。不少地方的宾兴会由地方官员创设,而主要由地方士绅进行具体管理。同时宾兴会的经费,也多由地方士绅捐献田土而来,或者以捐助田土的产出以及所捐银钱交给典铺、盐商甚至是专门的善会进行经营,以所获息钱来维持善堂运行的开支。如下黎平府长生会施棺的经费,就是交给盐商生息:

乾隆五十一年,开泰县典史王承弼倡捐并劝士民共捐长生会施棺成本银三百两,发古州盐埠生息,每岁交息银六十两,或交制钱六十千文制棺施贫。此项银须承办人赴府具领,按年制办若干、施去若干、存留若干,年终据实报销,由府查核。1

善堂的运行还依赖于良好的管理制度和运行方式。民国《续修安顺府志》中记载了道光二十一年(1841)安顺县冬济堂创办的规条,可以让我们了解清代善堂的运行和管理的情况,为便于分析,兹抄录全文如下:

安顺县冬济堂规条

——收养乞丐,势难终年,自应于冬月初一至次年二月初一日止。

——乞丐愿收养者须于首士处报名,查验确实,具册报官,当堂验明年、貌、箕斗,给与腰牌,方准放米。

——房屋十间,除二间安顿老妇、少女,不准混杂外,其八间量人数之多寡分住;即将其人姓名开粘门首,以便稽查。每间以一人为丐头约束群丐,不遵者准其禀究;但丐头亦不得欺凌群丐。但有违犯,一经查出或被告发,定即责惩,驱逐另换。至饭食除丐头及力不胜任者外,每间分为甲、乙二班换做,以均劳逸。丐头如果约束严明,诸事公平,每人每月赏给钱一百文。

——每年公举首士四人,由县派家丁一人协同照应,督率乡约、衙役共同清查一切。本届办理事竣,由本届首士公举下届首士,请官给札。

——每房给水桶、锅、勺各一,碗、箸、草荐、稿铺若干,交丐头分给,止日仍照交首士,勿得损坏。

——酌定每日每人给京斗米四合,五日一发,各丐头在首士家领取。如有病故者,丐头即时报告首士,在施棺会领木安埋,即行除名,以免冒领。

——无论为本城之丐,为外来之丐,均以年在六十以下、十五以上有残疾者为限。若强壮者难免非宵小之徒,不惟不宜收养,并须禀官驱逐出境。

——每间火炉每日给煤二十斤,与发米同日发。

——劝捐银两只能用息,不能动本。每年在冬月前即催收息金以便预备。除本年放米消耗外,倘有盈余,应于二月中旬开具清单,呈缴长官交商生息。如遇岁歉收人太多,息金不敷放米时,首士应即早禀长官另筹经费。

——设局差二名,由官发给口粮,每月照应大门,不得擅离片刻。辰刻开门放出,酉刻点名封锁。如有不法滋事者准其禀究。但该役亦不得欺凌众丐。

以上诸条斟酌的当,日久弊生随时修改,是所望于后之君子。

(此规条系初办时普定县知事朱右贤所订)2

从规条的内容看,冬济堂主要是收养年在六十以下、十五以上有残疾者为限的乞丐度过寒冬的善堂组织。符合条件、愿意被收养的乞丐需要先到首士处报名,经过首士和官府两次查验甄别年龄、相貌和手指指纹,发给腰牌,才获得进入冬济堂的资格;其安置的办法,采用男女有别的方式,将姓名粘贴在门首,以便稽查。并在每间房中选出一名丐头对乞丐进行约束,规定了其权力和责任,冬济堂的管理,由每年选出的首士四人率乡约、衙役进行清查,知县派家丁一人协同照应,一方面应是协助管理的需要,另一方面亦不乏进行监督的用意。按此史料所示,冬济堂一方面仍然发挥着社会救济的功能,被政府用于收容流民和乞丐,使其能够有地方过冬,免遭严寒之苦,另一方面从规条对乞丐群体管理的详细规定来看,冬济堂又具有了一定的社会控制的职能,使这一群体的行为能够受到政府严密的控制,从而减轻了流民对社会秩序的冲击。

“授人以鱼,不如授人以渔”,社会救济不能满足于单纯意义上的“扶危济困”,从长远来讲,教人自救才是救济的目的。道光《思南府续志》载有道光十八年(1838)冬月婺川知县陈文衡创建婺川及幼堂的经过:

婺处万山之中,民困苦,艰于生计。不幸幼孤,虽亲戚不能相顾,沿街乞食,夜卧市衢,冬则与岁俱尽者,不知凡几。余涖任来,尝初冬夜巡街市,闻小儿悲啼声甚哀厉,回视,见铺外有煤炉一架,小儿环据而烘,啼声出炉底,曳而出之,一赤体幼孩也,问奚啼,曰:“冻甚。”“年几何矣?”曰:“六岁。”“有父母乎?”曰:“无矣。”“有伯兄乎?”曰:“有。”“奚为不从兄也?”曰:“弃予不顾矣。”“住处离城几何?”曰:“约半程许也。”时朔风凛冽,应答间体战口噤。余悯之,命从人掖入署内,俾就火焉。因思沿街幼稚甚夥,稍长者或拾木屑炭渣炙其馀炎,或视铺户有火炉则争而据之,小者不能也。夫一夫不护,惟予之辜,睹此藐孤,并难望其生也,敢云获乎?身为民牧,忍坐视其呱呱者率就消灭乎?乃命丁役侦有就近房屋求售者,率以告。无何,署之右有民房,应命往视之,屋虽旧,颇宽敞,可容百十人,急购之,屋左有草房一间,并契买焉。遂命匠作修整,榜示十三岁以下无可依恃者,悉招来屋内。每间置一煤炉,稿荐十馀张,日给饘粥以食。出示三日,来者数十人。每人给小木牌,书其姓名,散食时持牌领饭,日两周。命亲丁司其事,派老成衙役值宿照应,且防祝融。并募雇编竹器、草具等工匠,给其工食,教诸孩十岁以上者,俾各习手艺为生计。至春间艺成,量予工本,俾自为生。定章程、立档案,每岁自冬月朔日起至次年三月止,其煤米则官捐给外,衿耆中有乐善者,升斗亦为佽助。倘后之君子更扩而充之,或拨款、或捐输,得置产为每岁常供,未始非仁政之一端也。名及幼堂者,取孟子推恩保民之意云。

此堂设于戊戌年冬月,次年余教民纺织,事成,得馀资七百二十千文,交棉商生息,即此项息钱每岁按期概拨及幼堂为煤米等费。详立档案,事可垂久,无庸捐输矣。己亥冬月记。1

及幼堂的创建,固然是由于上位者的“恻隐之心”所致,但是陈文衡作为善堂的创办者,并不仅仅只是满足幼孤儿童有吃有住的短时要求,他更注意到这些幼孤儿童以后的生活,故“募雇编竹器、草具等工匠,给其工食,教诸孩十岁以上者,俾各习手艺为生计”。注重劳动技能的培养,使幼孤儿童能够学得一技之长,等日后长大可以赖以谋生,这种救济的方式方才具有长久的意义。

四、结语

朱元璋建立明朝之后,致力于重建以农为本的社会经济模式,另外也非常重视建立以养济院为主的官办机构来实现对鳏寡孤独、无所依靠之人的社会救济,稳定社会秩序。贵州建省以来,随着国家机构的逐步建立和完善,社会救济事业也开始受到政府的重视。政府设置专门的赈济机构,并支持和督促地方官员们推行慈善活动。受到儒家思想、佛教教义和因果报应思想影响下的官绅士民,也纷纷组织各種民间慈善组织和赈济活动,或者“慨然乐捐”,推动了贵州地区社会救济事业的发展。

从以上对明清时期贵州地区善堂的考察,我们可以知道,国家组织了性质和功能多样的社会救济机构,一方面倡导善行,引领社会道德风气,另一方面则发挥着社会救济的作用,稳定了社会秩序。同时国家通过善堂对救济对象进行资格审查和登记,通过对善堂的经费和运行进行管理,使得善堂又具有了一定的社会控制的职能。明清时期国家通过对善堂的建立和管理规范了道德伦理观念,推行了国家的“王道教化”,巩固了国家对西南民族地区的统治。

责任编辑:黄万机