西双版纳猴科动物资源现状调查

2020-06-08宋志勇余东莉杨鸿培杨正斌

宋志勇,余东莉,杨鸿培,杨正斌

(云南西双版纳国家级自然保护区科学研究所,云南 景洪 666100)

西双版纳傣族自治州猴科动物资源调查经历了以下几个阶段:1983年,由云南省林业厅主持的西双版纳自然保护区综合考察做了较系统、全面的考察,对猴科动物的分布进行阐述[1];1983年西双版纳州动物园由国家科委在1982年筹建的基础上改建为“云南西双版纳灵长类实验动物中心”,1985年改名为“中国实验动物云南灵长类中心”,随后更名为“中国实验动物云南灵长类实验动物有限公司”;1984—1985年云南省科委、云南省林业厅组织考察云南省猕猴资源,西双版纳州为考察区之一。但是,针对西双版纳州猴科动物的专项调查近30年都未曾开展过,因此非常有必要对全州猴科动物资源现状进行调查,为保护猴科动物资源提供科学依据。

一般而言,灵长类包括猿猴和人类。为区别起见,称猿猴为非人灵长类(nonhu-man primates)或次人灵长类(subhuman primates)[2]。在中国,现生非人灵长类有3科,分别为懒猴科、猴科、长臂猿科,共26种,其中:猴科(Cercopithecidae)18种[3]。云南现生的非人灵长类分属于懒猴科、猴科和长臂猿科,总共15 个种,而猴科则占了8个种[4]。西双版纳猴科动物共有2属5种[5],猕猴属(Macaca):猕猴(Macacamulatta)、熊猴(Macacaassamensis)、北豚尾猴(Macacaleonina)、短尾猴(Macacaarctoides);叶猴属(Semnopithecus):菲氏叶猴(Presbytisphayrei)。其中:熊猴、北豚尾猴、菲氏叶猴在《中国国家重点保护野生动物名录》被列为一级保护动物,在《中国濒危动物红皮书》中被列为濒危(E)物种,全州分布的5个猴种都属世界自然保护联盟(IUCN)以及濒危野生动植物物种国际贸易公约(CITES)附录Ⅱ物种[6],云南省将北豚尾猴、菲氏叶猴列为极小种群拯救保护物种[7]。西双版纳州分布的5种猴科动物有3种属国家Ⅰ级保护野生动物,有2种属国家Ⅱ级保护野生动物,且种群数量稀少,分布范围较为狭窄,这些猴科动物都具有重要的经济价值、生态价值和社会价值。为积极响应党中央将云南建设为生态文明排头兵的号召,调查西双版纳猴科动物资源本底,分析致危因子,提出科学的监测方案,制定合理的生物多样性保护策略具有重要意义。

1 研究区概况

西双版纳傣族自治州地理坐标为北纬21°08′~22°36′、东经99°56′~101°50′,国土面积1.91万 km2,东南与老挝相连,西南与缅甸接壤,国境线长966.3 km。系澜沧江下游,北回归线以南,亚洲大陆向东南亚半岛过渡地带。地势北高南低,州内最高点为勐海县勐宋乡的桦竹梁子,海拔2 429.5 m;最低点为勐腊县南腊河与澜沧江交汇入口处,海拔477 m[8]。全州森林面积151.66万 hm2,占国土总面积的79.29%;自然保护区总面积为40.39万 hm2,占国土总面积的21.15%。其中,国家级自然保护区26.8万 hm2,森林覆盖率80.79%,天然林覆盖率54.9%。

2 调查方法

2.1 半结构访谈法

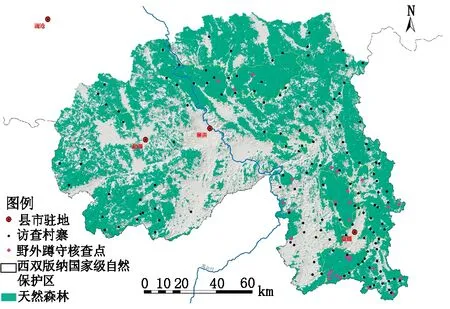

根据文献记载,参阅2017年遥感卫星影像图,结合全州天然林分布情况,在全州1市2县32个乡/镇(街道办)选取256个点(村民小组/站所)作为访谈点(图1),采用半结构(非诱导式)访谈法,了解当地猴科动物分布情况、种群数量等信息,同时运用Arc Map 10.2.2软件记录和处理矢量数据[9]。

2.2 样线调查法

根据半结构访谈结果,在西双版纳国家级自然保护区、纳板河流域国家级自然保护区、西双版纳布龙州级自然保护区、西双版纳易武州级自然保护区、景洪市(县)级自然保护区、勐海县级自然保护区、勐腊县级自然保护区、国有天然林、集体天然林中设定40条调查样线。样线长度约为5 000 m,目视宽度为20~50 m,鸣声记录宽度为100~300 m,步行速度为1.0~2.0 km/h(表1)。发现猴科动物活体或鸣声时记录其种名、种群数量等信息,用单反相机拍摄猴科动物影像,用录音笔录制猴科动物鸣声,同时用GPS记录样线航迹[10]。

图1 猴科动物调查点布设情况

2.3 运用红外相机技术

运用红外相机技术来获得野生动物图像数据,并通过这些图像来分析野生动物的物种分布、种群数量、行为和生境利用等重要信息,在野生动物监测和自然保护区资源编目中具有广泛的应用前景[11]。在猴科动物样线上,使用红外相机进行监测,拍摄模式设置为:高清照片连拍3张,录像模式拍摄30秒高清视频。运用GPS记录每台红外相机安装的地理坐标及海拔,并记录该区植被类型(表1)。

3 结果与分析

3.1 水平分布

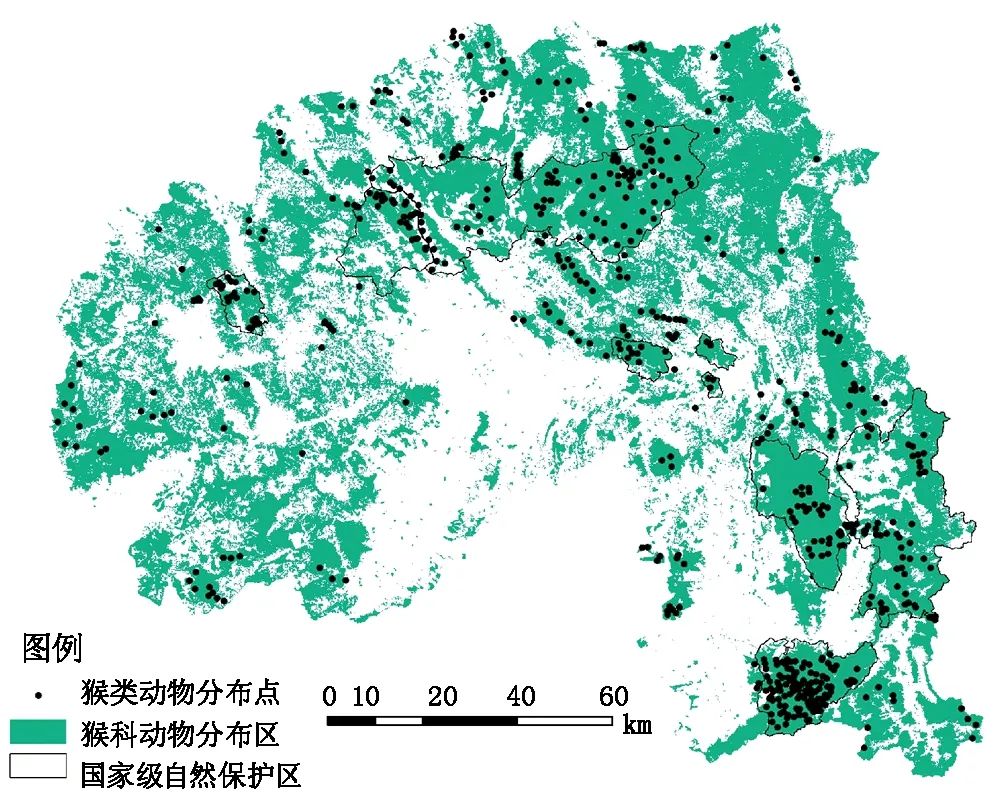

根据西双版纳自然保护区、国有林、天然林村寨分布情况,选取256个村小组开展半结构访谈调查,收集到190份有效信息,访谈涉及傣族、哈尼族、瑶族等8个民族,访谈对象有村民、老猎人、林业工作者等3个类群,被访者年龄在25~90岁之间,其中40~60岁的男性占75%。在调查中以2017年卫片为底图,运用Arc Map 10.2.2软件进行筛选过滤,计算出猴科动物潜在分布面积约32.02万 hm2,其中:自然保护区27.52万 hm2,国有、集体天然林3.56万 hm2,其他林分0.94万 hm2(图2)。

调查显示猕猴在全州3县(市)所有乡/镇(街道办)均有分布;熊猴分布于勐养、勐遮、勐混、勐仑等乡镇;北豚尾猴分布于勐遮、勐混、易武、勐仑、勐腊、嘎洒、勐满、布朗山等乡镇;短尾猴分布于勐海、勐仑等乡镇;菲氏叶猴分布于允景洪、勐养、勐旺、勐遮、勐腊、勐仑等乡镇(表2),其中在自然保护区分布较多(表3)。

表1 样线布设Tab.1 Sample line layout

注:a代表植被类型中的热带雨林;b代表热带季雨林;c代表亚热带常绿阔叶林;d代表落叶阔叶林;e代表暖性针叶林;f代表竹林;g代表灌木林;h代表草丛。

图2 西双版纳州猴科动物分布

3.2 垂直分布

运用ArcMap 10.2.2软件提取出猴科动物分布的高程信息,结合红外相机捕获的猴科动物影像所处的海拔高度以及样线调查结果,得出猴科动物分布的海拔在480~2 200 m,其中:猕猴分布海拔在500~2 100 m,熊猴分布海拔在750~1 300 m,北豚尾猴分布海拔在700~2 000 m,短尾猴分布海拔在900~1 700 m,菲氏叶猴分布海拔在700~1 500 m。

3.3 种群规模

根据半结构访问及样线调查结果,结合红外相机捕获影像数量,参考猴科动物种群社会结构估算,西双版纳州猕猴有85~115个种群,数量约3 000~4 000只;熊猴有5~7个种群,数量约30~40只;北豚尾猴15~20个种群,数量约300~500只;短尾猴有6~9个种群,数量约40~50只;菲氏叶猴有25~30个种群,数量约100~150只。

3.4 生境选择

猕猴分布于热带雨林、热带季雨林、亚热带常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林、竹林、灌木林等7种植被类型(图3)。小生境多为澜沧江水系周边、石山峭壁、硝塘等。水源是猕猴分布和生存的主要限制因素,在稳定的猴群分布区域,其活动范围以水源为中心[12],食物的季节性变化也会影响猕猴的食物组成[13]。熊猴分布于热带雨林、热带季雨林、亚热带常绿阔叶林等3种植被类型(图4)。北豚尾猴分布于热带雨林、热带季雨林、亚热带常绿阔叶林、落叶阔叶林等4种植被类型(图5)。短尾猴分布于亚热带常绿阔叶林、落叶阔叶林等2种植被类型(图6),主要生活在树上,也到地面活动。菲氏叶猴分布于热带雨林、热带季雨林、亚热带常绿阔叶林等3种植被类型(图7)。

表2 西双版纳州猴科动物分布调查统计

注:“Ο”为有物种记录。

表3 西双版纳自然保护区猴科动物分布调查统计表

注:“Ο”为有物种记录。

图3 猕猴分布范围

图4 熊猴分布范围

图5 北豚尾猴分布范围

图6 短尾猴分布范围

4 结论与讨论

4.1 猴科动物生存面临的威胁

4.1.1生境破碎化

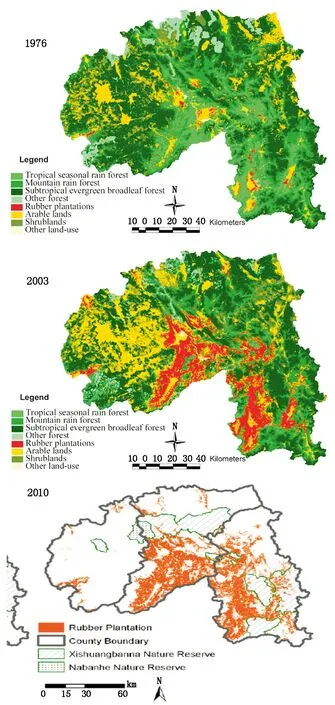

生境破碎化是由于人为因素或环境变化而导致面积较大的动物自然栖息地不断被分割成较小的斑块或者是由于生态功能降低而形成的生境破碎现象,包括2种情况:1)总生境面积的减少;2)剩余地区分裂成非连续的碎片[14]。例如西双版纳国家级自然保护区内有122个村寨,保护区周边有138个村寨[15],尽管全州有40.39万 hm2自然保护区,但国家级自然保护区由6片组成,州级自然保护区由2片组成,县级自然保护区由17片组成。猴科动物分布区被经济林(图8)、生产生活区以及基础设施隔离。

图7 菲氏叶猴分布范围

4.1.2林下经济发展

目前,西双版纳州林下经济经营面积10.35万 hm2,从业人数12万人,产值26.06亿元[16],自然保护区、天然林林下种植的沙仁(Amomumvillosum)等经济作物对植被演替有一定的影响,会导致猴科动物生境质量不同程度地下降。

4.1.3猎杀

西双版纳是一个多民族聚居的地区,很多世居民族都有打猎的习俗,以本次调查的被访人员为例,60岁以上的瑶族、哈尼族男性80%均有打猎经历。非法猎捕猴科动物的主要目的是养殖、买卖和食用。

4.2 人与猴科动物关系

4.2.1观赏动物

在西双版纳野象谷、原始森林公园、热带风情园等景区都有观赏类猴科动物,具有观赏价值。

4.2.2实验动物

猴科动物是国际国内重要的实验动物,中国实验动物云南灵长类实验动物有限公司养殖的猕猴、食蟹猴等猴科动物规模在全省名列前茅,在省内主要的猴科实验动物养殖单位有西双版纳繁殖中心、昆明技术中心,以及昆明、保山、河口3个养殖场。中国医学科学院也是云南省内重要的灵长类实验动物养殖单位[17]。

4.2.3猴科动物肇事

在西双版纳肇事野生动物主要有亚洲象、野猪、黑熊、偶蹄类动物、灵长类和爬行动物等[18],猴科动物破坏庄稼及经济作物现象时常出现在自然保护区周边的玉米、甘蔗、柑橘等作物种植区。

图8 西双版纳经济林分布(1976,2003,2010)

4.2.4猴科动物救助及放生

西双版纳野生动物救助站主要负责州内野生动物(包括猴科动物)收容救助工作,林草及森林公安部门依法办理猴科动物放生事宜,放生区域主要集中在自然保护区。

4.3 保护措施

4.3.1加强猴科动物栖息地保护

自然保护区是西双版纳州天然林的精华所在,也是猴科动物最重要的栖息地,国有、集体天然林也是猴科动物的重要分布区。建议出台相关政策,禁止在保护区内发展林下经济,为猴科动物保留优质的栖息地。在制定破碎景观的物种保护措施时不仅要考虑斑块面积对物种的影响,同时还考虑斑块异质性、空间格局、边缘效应的影响以及廊道的作用,使保护区的设计更趋合理。

4.3.2关注笼养猴科动物福利

除了保护好野生猴科动物外,对于笼养猴科动物(如动物园、实验动物养殖场)也要秉承生态伦理思想,善待笼养猴科动物,关注动物福利。

4.3.3严厉查处非法猎杀猴科动物行为

猴科动物均为国家保护野生动物,非法猎杀猴科动物将受到国家法律的制裁。在保护工作中要整合自然保护区、林草、公安等部门的力量,严厉打击非法猎杀猴科动物行为。

4.3.4开展猴科动物科学研究工作

多渠道争取项目和资金,与国内外灵长类动物研究机构合作,建立标准化的研究监测体系[19],对猴科动物种群动态进行长期监测,将保护区的巡护监测工作制度化、规范化,实时了解和掌握保护区猴科动物资源动态[20]。开展猴科动物生物学和生态学方面的研究,为保护该物种提供数据支持和技术服务。建立猕猴等灵长类动物繁殖种群,对灵长类动物种质资源的保护和动物实验水平的提高,均具有重要的意义[21]。

4.3.5加大猴科保护动物宣传力度

加大野生动物资源保护相关法律法规的宣传力度,通过广播、电视、报刊和网络等媒体宣传相关政策和法规。在该项目实施过程中,项目组开展了“猴科动物保护 西双版纳在行动”系列宣传活动,面向全州猴科动物主要分布区发放保护宣传材料,引导广大群众保护猴科动物,关注猴科动物生存现状,取得了一定的成效。

致谢:西双版纳州猴科动物种群调查过程中,西南林业大学崔亮伟教授、中国科学院西双版纳热带植物园张明霞博士、纳板河流域国家级自然保护区曹光宏高级工程,以及参与该项目调查的同志提供帮助与支持,在此一并致以诚挚的感谢!