类比在化工原理传热和传质教学中的应用

2020-06-07王雅琼

常 海 王雅琼

(扬州大学 化学化工学院,江苏 扬州 225002)

化工原理课程内容按过程共性归类分为以动量传递、热量传递及质量传递为基础的单元操作,其中以热量传递为基础的主要是传热单元操作,以质量传递为基础的典型单元操作是吸收,两者都不可忽略的典型单元操作是凉水塔和干燥[1]。我们在教学中发现,学生对传热的掌握相而言要好一点,对吸收的掌握就困难一点,而对凉水塔和干燥这种典型的热质同时传递的单元操作的理解和掌握就更加困难。由于传热和传质有很多的共性,所以可以将类比法引入教学过程中[2],利用相对容易理解的传热的规律来促进学生对较难理解的传质规律的掌握[3],进而促进热质同时传递过程的理解和掌握,提高教学效果。

本文从以下几个方面来讨论这类类比关系。

1 传热和传质基本原理的类比

描述热量传递的基本规律是傅立叶定律(q=-λdt/dz),描述质量传递的基本规律是费克定律(NA=-DABdcA/dz),这两个定律的表达形式完全类似,只是定律中的参数含义不同。同时,传热速率和传质速率都可以表示为速率=推动力/阻力=系数×推动力的形式,只是推动力和阻力的表达形式不同。

2 Nusselt数和Sherwood数计算的类比

传热中对流给热系数(α)和吸收中的对流传质系数(k)的求取都是使用因次分析法。根据因次分析结果,以Nusselt数(Nu数即αl/λ)表示对流给热系数的大小,以Sherwood数(Sh数即kd/D)表示对流传质系数的大小。在一定的条件下,通过实验得到的Nusselt数和Sherwood数的计算式分别是[1]:Sh=0.023Re0.83Sc0.33和Nu=0.023Re0.8Pr0.3-0.4。

所以,虽然影响Nu数和Sh数的实际因素不一样,但其关联式完全类似。因而传热和传质的基本原理及影响规律都是类似的,只是由于多方面因素的影响使k值计算的关联式远不如α值计算的关联式那么完善,计算传质过程k值时很少使用关联式计算而已[4]。

3 总传热系数和总传质系数计算及传热和传质过程强化的类比

求解出对流给热系数(α)后,可以使用式q=α1(T-TW)=α2(tW-t)来计算传热速率,同时在求解出对流传质分系数(k)后,可以使用式NA=kx(xi-x)=ky(y-yi)来计算传质速率。但这儿有个共同的问题是,壁面温度(包括TW和tW)以及气液界面浓度(包括yi和xi)都较难直接测量得到。为了避开这个问题,求解传热速率和传质速率时一般使用的是总传热系数(K)和总传质系数(以Ky为例)。在忽略内外管径的差异及管壁热阻与污垢热阻的情况下K的计算式是1/K=1/α1+1/α2,Ky的计算式是1/Ky=1/ky+m/kx。除了由于传热的平衡关系很简单,就是冷热流体温度相等,而吸收的平衡关系要复杂一点(在低浓度下是y=mx),从而使平衡关系对总系数的影响不同外,这两个计算式完全类似。

同时,在这种情况下,因为传热和传质的阻力都集中在紧贴换热器固体壁面和吸收塔中气液界面的两层滞流膜中,所以传热和传质过程强化的主要措施是一样的,包括减薄两层滞流膜的厚度、增加推动力及增加传热传质面积等[5]。只是由于气液平衡关系的影响使传质推动力的讨论更复杂以及由于设备的影响使传质面积的讨论更复杂而已。其中减薄两层滞流膜厚度以减小传热阻力和传质阻力的方法同样是完全相似的。

4 传热、凉水塔及干燥的传热量和吸收传质量的类比

在不考虑损失的情况下,传热、凉水塔及干燥的传热量计算式和吸收的传质量计算式如表1所示[1]:

表1 传热量和传质量计算式

5 传热、吸收、凉水塔及干燥的传递推动力的类比

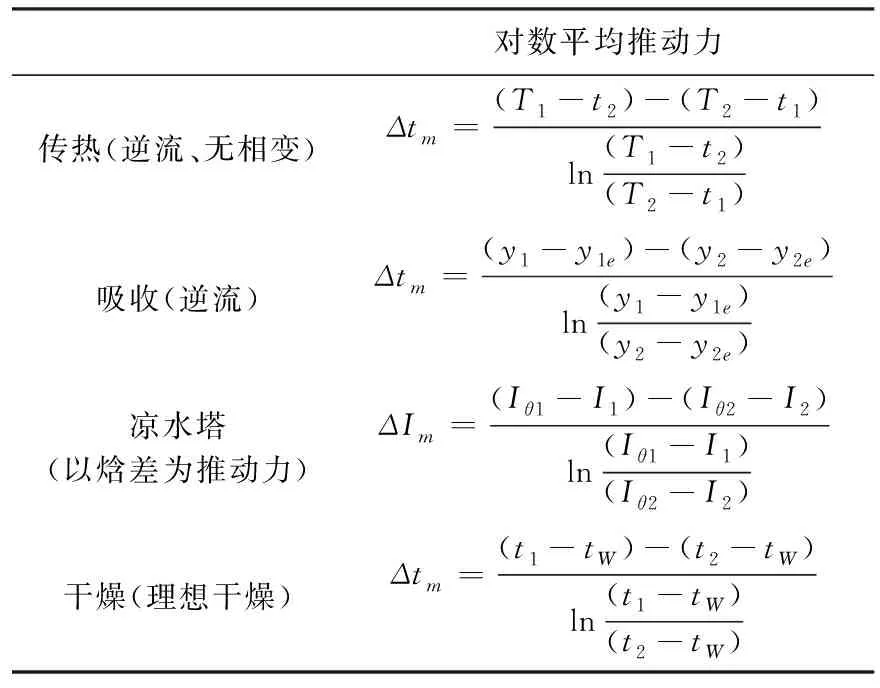

传热、吸收、凉水塔及干燥的速率和设备的计算都可以使用对数平均推动力法,这四种对数平均推动力的表达式如表2所示[1]:

这四种对数平均推动力的表达式是完全类似的,它们分别是换热器、吸收塔、凉水塔及干燥器的两个端面推动力的对数平均值。

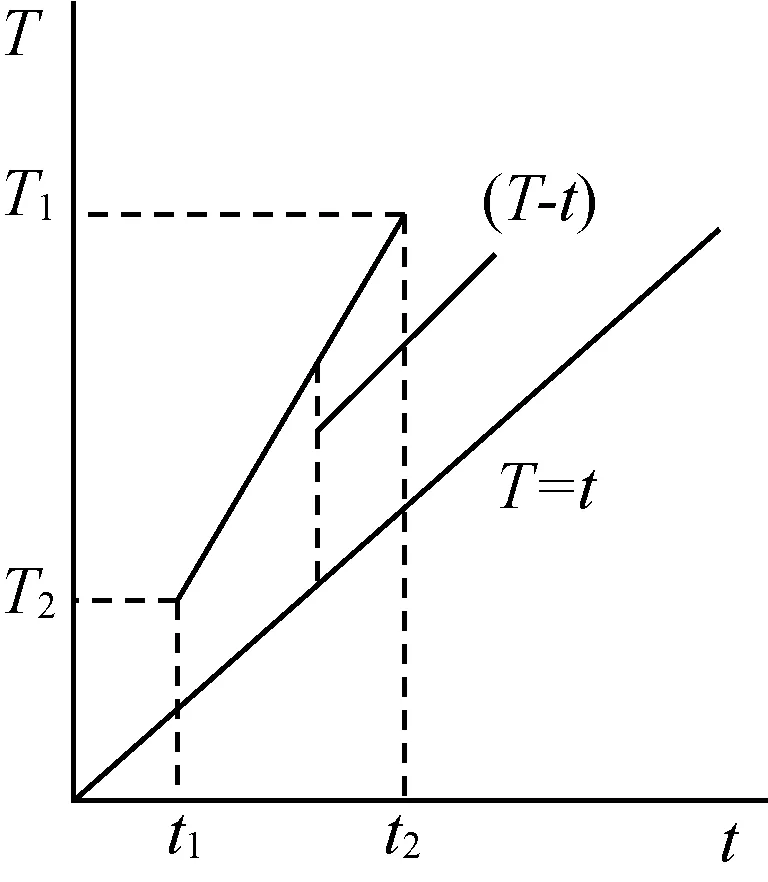

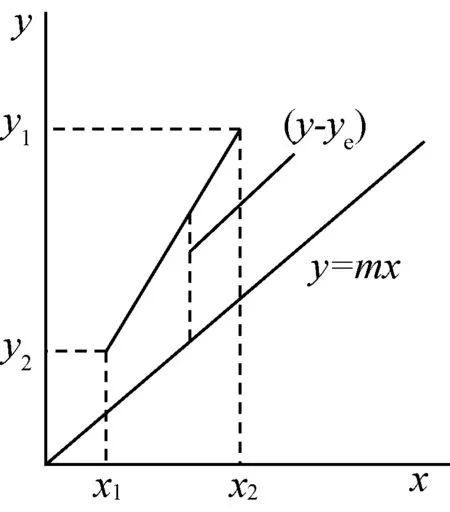

同时,由于化工原理教学中图像思维和分析是一种很重要的方法[61]。所以为进一步促进学生对推动力及对数平均推动力的理解和掌握,可以使用图像思维。由于干燥操作十分复杂,所以热质同时传递过程的推动力示意图只以凉水塔为例。在逆流操作的条件下,传热、吸收和凉水塔中推动力示意图见图1、图2和图3。

表2 对数平均推动力计算式

图1 传热推动力

图2 吸收推动力

图3 凉水塔推动力

比较这三个图,它们都是由平衡线与操作线组成。同时传热和吸收推动力示意图中,平衡线与操作线的相对位置也相同,平衡线都是位于操作线的下方,而凉水塔推动力示意图中平衡线与操作线的相对位置与另外两个是相反的,它是与解吸一样,平衡线都是位于操作线的上方。同时,传热、吸收和凉水塔中推动力的大小都是由操作线与平衡线之间的垂直距离决定,所以改变操作线与平衡线中的任意一条都可以改变推动力的大小,进而改变传递速率。在并流操作的条件下同样可以得到一样的结论。

6 结论

传热、传质及热质同时传递的过程都是化工原理教学的核心,这三者相对而言传质比传热难以掌握,而热质同时传递的过程就更难掌握。从以上讨论可知,传热、传质及热质同时传递过程在很多方面具有很强的类似性,所以我们在教学过程中应该利用这种类似性来降低学生学习难度,提高化工原理这门核心课程的教学效果。