浅析约翰·威廉·沃特豪斯的《夏洛特姑娘》

2020-06-06程梦瑶

程梦瑶

一、约翰·威廉·沃特豪斯与拉斐尔前派

约翰·威廉·沃特豪斯(John William Waterhouse,1849—1917),英国新古典主义与拉斐尔前派画家。1870年进入英国伦敦皇家艺术学院深造,曾担任皇家艺术学院委员会委员。虽然并非核心成员,但沃特豪斯的画作被认为一定程度上受到19世纪中期兴起的英国前拉斐尔画派(Pre-Raphaelite Brotherhood)的影响。他个人尤其偏爱从古希腊神话和亚瑟王传说中寻找素材,并以擅长刻画女性人物著称。

拉斐尔前派是1848年在英国兴起的美术改革运动。这个画派的活动时间虽然不是很长,但是对于19世纪的英国绘画史及方向来说,其带来了很大的影响。拉斐尔前派最初是由3名年轻的英国画家所发起组织的一个艺术团体,他们的目的是为了改变当时的艺术潮流,他们认为拉斐尔时代以前古典的姿势和优美的绘画成分已经被学院派的教学方法所腐化了,因此取名为“拉斐尔前派”。他们主张回归到15世纪意大利文艺复兴初期,画出大量细节,并运用强烈色彩的画风。

二、阿尔弗雷德·丁尼生与诗歌《夏洛特姑娘》

阿尔弗雷德·丁尼生(Alfred Tennyson, 1809—1892)是英国维多利亚时期最受欢迎的诗人,1850年11月19日当选英国桂冠诗人。他出生于林肯郡萨默斯比,就学于剑桥大学三一学院。

《夏洛特姑娘》原是丁尼生创作的一首民谣,这首诗歌引用了亚瑟王及其圆桌骑士传奇故事相关的题材。这首诗共有两个版本,分别发表于1833年和1842年。前者共20节,后者则是19节,在亚瑟王宫廷所在地卡姆洛的上游,河中小岛夏洛特的古堡里住着一位女子,没人知道她的来历,只能从窗口瞥见她的身影,听到她的歌声。夏洛特姑娘受到仙人的诅咒,不能直接观看窗外的现实世界,只能透过镜中反映,把看到的情景织成图案。有一天,亚瑟王手下最英俊的骑士兰斯洛特骑马走过,夏洛特姑娘在镜中看见,立刻爱上了他。她停止纺织,走到窗前下望。镜子顿时破裂,咒语立即应验,夏洛特姑娘面临死亡的命运。痛哭之后,她离开古堡,在河边找到一只小船,把多年编织的挂毯挂在船边,在船头刻下自己的名字,解开船缆,放舟直下,漂向亚瑟王的宫廷,希望在死前能见到所爱的骑士一面。但她未能如愿,死在途中。小船到达卡姆洛,骑士和贵妇人纷纷围观,兰斯洛特也在人群中。他看到夏洛特姑娘的面容,惊叹其优雅美丽,但没有人,包括兰斯洛特,知道这姑娘的悲惨故事。

表面上,《夏洛特姑娘》講述的是一位女士在城堡中的孤独隔离,以及她甘愿冒咒罚走进有烟火气的真实世界,但是实际上,该诗歌关注的是对女性的禁锢问题以及由此导致的无望的爱情。

三、《夏洛特姑娘》画面赏析

第一次看到《夏洛特姑娘》时候,我就牢牢地记住这幅画所描绘的少女。女孩眉间的忧愁,直勾勾地让人挪不动脚步。在重新阅读与了解故事背景后我对这幅画又有了崭新的认识。

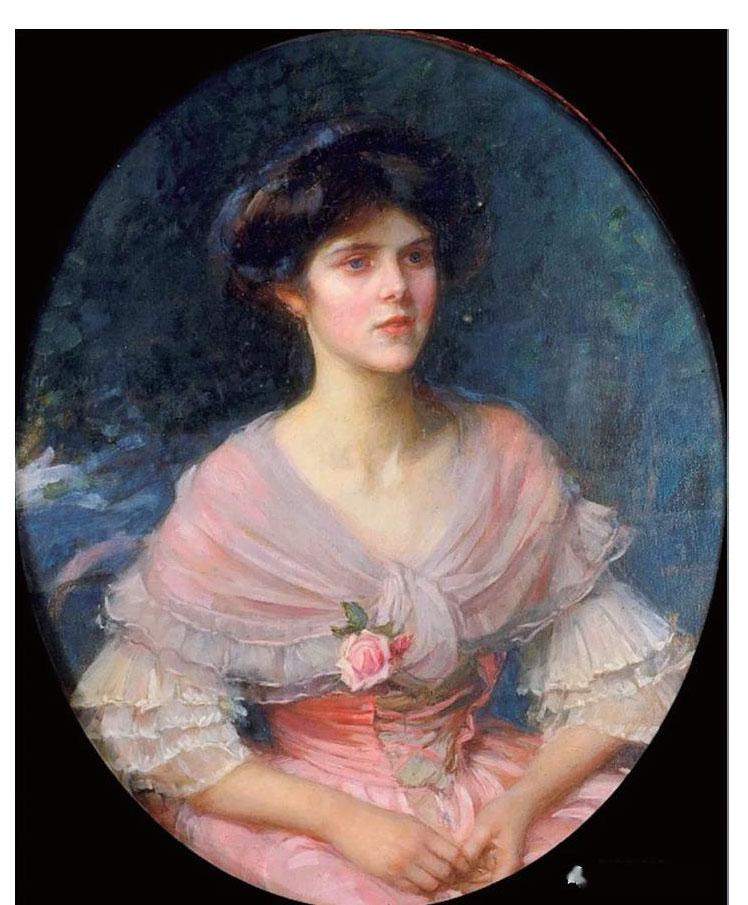

沃特豪斯画中描绘的,正是诗歌中夏洛特姑娘刚刚离开城堡,并已经预知到自己的命运的时刻。夏洛特姑娘头发蓬松,姿态优雅,面容苍白但精致,有一种神秘莫测的美感。作品颜色和谐,虽没有夸张的描绘手法,可内容上却暗藏丰富的细节,表现出情感深度。

从左至右看,画面的最左边有两只小燕子。在丁尼生的诗里,燕子在一年一度的春天重临,象征着复活,象征着希望。可在故事中,迎接夏洛特姑娘的是死亡。他们看起来相悖,却又相辅相成。夏洛特姑娘知道自己在劫难逃,很快就要死去,因此希望变得更加迫切。她孤注一掷,向死而生。拼了命地去见心上人。

她手里拿着的铁链象征着她多年以来被禁锢在城堡中,无法逃脱。这次终于挣脱了束缚,勇敢地迈出自己的步伐。再往右边看,船上夏洛特姑娘身旁是她日复一日纺织的毯子,描绘的是她通过镜子看到的世界,颜色鲜艳,和阴沉暗淡的大自然形成了对比。仔细看,可以看到上面有两个能辨认的圆形场景,左边是她自己的故事,城堡、塔楼和长发女子,而右边则是她遇到并爱慕的白马骑士——兰斯洛特。我们可以看到,夏洛特姑娘的膝旁有一片落叶。落叶的英文叫Fallen leaf, 而Fallen这个词,也有“堕落”的意思。沃特豪斯用这一片落叶做了双关的隐喻。在英国维多利亚时期,人们有着对私人空间和公共空间的概念,家庭的领域属于女人,而外面的世界只属于男人。女性受限于婚姻和家庭,要压制自己的爱情和欲望,一切超越私人空间的行为即被视为失德、堕落,有时甚至会被关进精神病院。最后看船头部分的内容,船头上面有一个耶稣与十字架,象征着葬礼和死亡,旁边的三根蜡烛,只有一根仍在燃烧,也表明夏洛特姑娘的生命即将走到尽头。

在这幅油画中,最打动我的地方是夏洛克小姐拥有挣脱束缚的力量,追求自由的勇气和抗争命运的决心。