关系邻近性视角下的海外华商与侨乡经济*

——以改革开放后广东潮汕地区为例

2020-06-06陈蕊

陈 蕊

(韩山师范学院 潮学研究院,广东 潮州 521041)

改革开放至今,海外以及港澳台华商(以下简称“海外华商”①理论上说,港澳台华商并不能算是“海外华商”,为了行文简便,这里统称为“海外华商”。)在中国大陆融入全球经济的过程中扮演了至关重要的角色。[1]尤其在侨乡地区,海外华商引领了侨乡的外向型经济发展。[2]1997年的亚洲金融风暴后,海外华商与侨乡的经济联系明显削弱,[3]侨资离开传统侨乡选择北上。[4]2016年,海外华商投资约占中国实际利用外资的70%,但 不再集中在侨乡地区。[5]有学者认为,缺乏新移民和原有海外联系日益淡薄导致了传统侨乡的“衰落”。[6]但是,侨资的减少并没有改变侨乡产业经济在全球生产网络中持续发展的趋势。因此,探讨海外华商与侨乡产业经济关系的变化及其原因,对我们理解侨乡经济和海外华商在华的经济活动,均有重要意义。本文以传统侨乡潮汕地区改革开放40年产业经济发展进程为例,借助经济地理学中关于“邻近性”与全球化区域发展理论的前沿研究,通过比较海外华商在侨乡经济发展不同阶段扮演的角色,探究海外华商影响侨乡经济的机制。

一、文献回顾:华商网络与侨乡发展

东南亚华侨华人人数众多,约占全球华侨华人的73.5%。[7]东南亚与香港的华商之间基于族群认同建立的跨越国界的商业网络,成为东南亚华人经济成功的重要因素。[8]中国改革开放以后,以东南亚华商为代表的海外华商迅速以香港为据点,利用华人商贸网络进入中国,对侨乡发展及中国进入全球市场起了重要作用。②大部分侨乡经济研究均提到这一点,如彭黎明:《海外华资对侨乡的投资探讨——以广东侨乡为例》,《华侨华人历史研究》2002年第4期;王本尊:《海外华侨华人投资潮汕地区侨乡建设的过程与特点》,《华侨华人历史研究》1998年第4期;王望波:《改革开放以来东南亚华商对中国大陆的投资研究》,厦门大学出版社,2004年;赵和曼:《海外华人与广西侨乡经济建设》,《八桂侨刊》2002年第3期;等等。

从家庭、朋友、同乡等衍化出来的“泛家庭”私人关系转化为商业联系,是华人(跨国)商业网络的基石,也是华人社会“关系”文化的体现,包含了网络成员对共同行为准则的理解和遵循,如重人情而轻合同、强调圈子内的互助等。③这一观点多见于英文华商研究,如H.W.C. Yeung and K. Olds eds., Globalizing Chinese business Firms:Where Are They Coming from, Where Are They Heading, London: MacMillan Press, 2000; K.B. Chan and S.N.C. Chiang,Stepping Out: the Making of Chinese Entrepreneurs, Singapore: Simo and Schuster, 1994; S.G. Redding, The Spirit of Chinese Capitalism, Berlin and New York: de Gruyter, 1990。中文方面的相关研究可参考龙登高:《海外华商经营管理的探索——近十余年来的学术书评与研究展望》,《华侨华人历史研究》2002年第3期。跨国网络是华商的“社会资本”:华商借助关系网络获取政治资本和象征性资本,从而转化为经济资本。[9]这些特点同样体现在海外华商在侨乡的经济活动上。改革开放后,海外华商到侨乡投资,是社会资本转化为经济资本的有效尝试。[10]在市场经济体制不健全的当时,华商熟悉侨乡环境,语言相通,有社会关系,其跨国投资更便利。此外,地方官员对政策的把握有一定的弹性空间,华商凭借对当地文化的了解,通过发展与官员的私人关系、解读对话中的言外之意等,得以获取投资上的支持和优惠。[11]除直接的经济利益外,华商在侨乡的投资也带有回馈家乡的道义性质,是社会交换互惠规范中获取“社会地位补偿”的体现。[12]

海外华商为侨乡提供了当地所缺乏的资金、设备、信息、知识和技术,带动了侨乡外向型经济的起飞。[13]1997年亚洲金融风暴后,海外华商在侨乡投资骤减,“侨乡的衰落”由此开始。[14]有些学者发现,随着中国正式制度的健全完善,海外华商网络对外资流入中国的作用强度有所弱化;[15]外向型侨资企业的竞争力也从改革开放初期利用中国劳动力低廉的比较优势,转向中国部分区域已在全球生产网络中形成的产业集群优势。[16]然而,这些研究虽然注意到了经济全球化和中国产业集群发展对海外华商在华经济活动的影响,但只在“华人—中国”层次进行探讨,没有对侨乡与非侨乡区域加以区分。

关注侨乡的学者认为,海外华商选择到中国非祖籍地投资,是因为与家乡关系密切的老一代华商退出舞台、新一代华商与祖籍地联系出现断层,[17]海外华商与侨乡基于传统道义的社会关系开始没落。[18]但这些讨论在看待海外华商与侨乡联系方面,多沿袭社会网络观点,关注“侨”的社会关系,少有从侨乡产业集群发展的视角来探讨海外华商对区域经济的影响。正如有的学者所言,“侨乡的衰退”只是“侨”在侨乡经济中角色的弱化,不等于侨乡经济的 衰退。我们不能就“侨”论“侨”地看待侨乡发展,而应拓宽视野、更深入全面地探讨侨乡的发展问题。[19]

二、理论框架和研究方法:关系邻近性与侨乡的跨国华商网络

经济地理学者认为,产业集群是区域经济发展的重要驱动力。成功的产业集群拥有上下游产业链、相关的专业劳动力供给以及植根于当地的关系性要素——信任和合作、信息交换、集体学习和创新的产业氛围等。[20]产业集群的关键在于创造出地理邻近性:相关企业和机构聚集在一起,将产业分工专业性和合作灵活性结合起来;由于地处同一区域,这些行为体往往具有相同社会文化背景,可以在社会网络的基础上建立起信任、合作和知识共享;[21]地理邻近性带来面对面交流的机会,行为体在非正式谈话中分享信息、进行头脑风暴,从而塑造了“地方传言”①经济地理学家普遍认为,经济活动在产业集群内部的空间集聚,不仅带来了规模经济和贸易相互依赖,更重要的是,由地理邻近性带来的相同或相关产业公司和人们的互动以及面对面交流创造了地方信息交流的生态,这被称为“地方传言”(local buzz,也有人将其翻译为“本地蜂鸣”)。“地方传言”促成地方化学习的出现,产生了知识创新,也反作用于集群内部的专业化和企业地方化能力的提升。,加强了产业氛围并促进了创新活动。[22]

随着研究的深入,网络被视为全球化经济下分析区域发展的基本单位,[23]对邻近性的理解也超越了地理的限制。除了地理邻近性,学者们还从不同角度探讨了其他类型的邻近性对区域发展,尤其是区域创新的影响,如以共同认知框架为基础的认知邻近性、以相似制度体系为基础的组织邻近性等。②西方经济地理学者首先将邻近性从地理纬度拓展到多维度加以探讨,如R. Boschma, “Proximity and Innovation: A Critical Assessment”, Regional Studies, 2005, Vol. 39, No. 1;P.A. Balland, “Proximity and the Evolution of Collaboration Networks: Evidence from Research and Development Projects within the Global Navigation Satellite System(GNSS) Industry”, Regional Studies, 2012, Vol. 46, No. 6。近年来,我国学者也结合中国的案例对各种类型的邻近性加以深入研究,如叶琴、曾刚、陈弘挺:《组织与认知邻近对东营市石油装备制造业创新网络演化影响》,《人文地理》2017年第1期;陈跃刚、张弛、吴艳:《长江三角洲城市群多维邻近性与知识溢出效应》,《城市经济》2018年第12期;等等。在经济全球化中,地区发展取决于其参与全球生产网络的情况,跨国社区(transnational community)是重要促进因素之一。[24]包括祖籍地在内的华商网络正是基于文化认同的一种跨国社区:社区内部的历史联结、共通语言以及对社会规则的共识,在成员中构建了关系邻近性,帮助成员顺畅地进行跨国经济合作、信息交流以及技术知识的传递,从而促进祖籍地更好地嵌入全球生产网络。

海外华商对侨乡经济发展的影响,正是关系邻近性在以下三方面起作用:一是海外华商与侨乡的社会联系,使华商与侨乡有额外的交流渠道。海外华商通常在侨乡有旧时亲友,能通过已有社会关系建立新联系。比起正式的官方渠道和商业联系,这种社会联系能为海外华商与侨乡企业带来更多非正式交流,并产生类似“地方传言”的信息共享和集体学习机会。二是海外华商与侨乡共同的语言文化背景,有助于高效、深入的跨国交流。共同的语言和文化背景,能使双方更好地理解彼此的意思,也利于知识,尤其是隐性知识的传递。与以书面记录方式传递的显性知识不同,隐性知识无法被明确表述,只能通过观察、模仿、实践、多次倾听和会谈进行传递。无论是华商在侨乡因了解“言下之意”而获得更好的制度环境,[26]还是侨乡企业因为华商的示范而建立起更有效的管理体制,[27]很大程度都要归功于这种基于关系邻近性的隐性知识传递。三是关系邻近性会因历史、社会和文化原因在成员中创造出共同的规范。已有研究提到华商在侨乡企业的家庭主义、道义经济等,便是典型的例子。这些规范使华商与侨乡企业采取了不同于外部企业的互动方式,如灵活的付款和密切的合作;侨乡政府也可能因此给予华商企业更多的弹性优惠政策。

邻近性是理解产业集群的关键概念。作为邻近性的一种,关系邻近性在特定的环境下可以弥补其他邻近性的缺失,也可能被其他邻近性取代。当侨乡缺乏其他邻近性来支持其参与全球经济时,与海外华商的关系邻近性便显得尤其重要。随着侨乡产业的发展,侨乡产生了集群效应的地理邻近性,行业交易会、网上交易等的出现也带来了其他类型的邻近性,可能使原有的关系邻近性不再关键。因此,关系邻近性的理论框架,既考虑了侨乡经济中“侨”的特殊作用,也避免了就“侨”论“侨”,有助于我们从经济全球化区域发展的视角理解“侨”与侨乡发展的关系演变。

龙登高等从国家地理尺度梳理了改革开放以来海外华商投资中国40年的发展脉络:1978—1997年间的一枝独秀到高速增长;1998—2007年间的相对低迷;2008年至今的持续高增长并出现新变化。[28]从区域尺度看,海外华商对侨乡经济的影响是否也如此?本文以传统侨乡潮汕地区为例,借助关系邻近性分析框架来探究这一问题。笔者于2010年在潮汕以及与潮汕产业的关联地区完成为期11个月的田野调查,并在2018年底进行了跟进采访,共完成84个半结构式深入访谈、两套共80份问卷调查和若干参与式观察。调查行业主要集中在潮汕支柱产业代表——婚纱晚礼服、陶瓷以及玩具,包含业内生产型的龙头企业和中小企业(46家)及贸易商(20家)。陶瓷是潮汕的传统产业,婚纱晚礼服和玩具是新兴产业,较全面地覆盖了潮汕产业经济的主要特征。这三个行业均是潮汕的支柱产业,在20世纪90年代形成产业集群,其发展均受到“侨”的显著影响。访谈对象包括企业负责人、本地产业组织和潮汕同乡组织的主要负责人、潮汕政府侨务和商贸方面的官员和本地学者。每次访谈在45分钟到90分钟之间。访谈内容主要关注潮汕同乡网络对企业经营发展的影响。这些访谈构成了该研究的主要数据。作为补充,笔者就企业交易与同乡网络的关系对潮汕玩具企业和潮汕玩具销售商进行了问卷调查,有效问卷率分别为85%和87.5%。参与式观察则在潮商社团年会、餐会以及潮商的私人聚会中展开。统计数据、报刊以及政府文件也为本文提供了二手数据。由于研究对象是社会关系对经济活动的影响,本文以长于产生丰富经验性解释的定性研究为主,辅以定量分析。

三、1978—1997年:关键的关系邻近性

图1 潮汕地区1985—2018年的国民生产总值、进口值、出口值和实际利用外资

潮汕地区包括汕头、潮州和揭阳三个地级市,是广东省著名侨乡,海外移民的数量相当于地区总人口的一半,其中,80%分布在东南亚。[29]海外潮人家乡认同强烈,发达的同乡网络造就了东南亚和香港地区潮商的成功。[30]历史上,海外潮人是家乡经济的重要支柱。20世纪30年代,潮汕40%~50%的人口依赖于侨汇生活。[31]改革开放后,考虑到海外潮人众多,为便于引进侨资,中央政府在汕头设立了中国最早的四个经济特区之一。海外潮商很快和家乡重建联系,投资建立出口导向型企业,充当联结潮汕与全球市场的桥梁,带动潮汕外向型经济的发展。20世纪80年代后期到90年代早期,汕头特区的外商企业占中国外资企业总数的六分之一。[32]图1揭示了1998年之前,潮汕地区国民生产总值的持续上升伴随着进口值、出口值和实际利用外资的同步增长。

在经济全球化时代,发展中地区的成功,往往在于能以优势价格生产面向全球市场的产品,并在出口导向型产业中实现赶超。[33]虽然海外华商回乡投资带有一定的文化情感因素,但中国低廉的劳动力及制造业的全球地理转移才是其跨国经济活动的根本动因。关系邻近性所带来的信息渠道、便利交流以及对非制度性规范的共识,为海外潮商在家乡开展经济活动提供了便利。除了备受关注的华商投资之外,跨国华商网络在侨乡与全球市场之间搭建了桥梁,促使侨乡本土企业加入全球生产网络。

(一)引进外国投资

海外潮商自特区设立便在家乡投资,设立出口型外资企业。随着自身的产业升级,海外潮商将原有生产线转移到家乡,促成如玩具制造等新产业的出现。[34]同时,他们也投资像陶瓷这样的潮汕传统产业。基于跨国社区的关系邻近性催生了20世纪80年代到90年代初期海外潮商在侨乡的投资,使海外潮商在这些跨国经济活动中起到了润滑作用。除了海外潮商与侨乡的私人关系外,潮人社区和潮汕政府也积极建立制度性信息渠道,让更多潮商了解侨乡的现状和以往投资情况。20世纪80年代中后期,海外潮商及广州、北京等地的知名潮汕人纷纷成立了顾问团,协助家乡引进投资项目。香港潮商成立汕华有限公司,为海外潮商提供家乡的投资信息。在东南亚和香港潮商社团的帮助下,潮汕政府常前往新加坡、泰国、香港等地介绍潮汕的投资环境和投资政策。如,汕头市澄海区之所以能实现塑料玩具到电动玩具的生产升级,就是因为澄海政府官员拜访香港潮汕企业家后,从香港引进了新的生产线。这些信息渠道打破了地理上的障碍,帮助有投资意向的海外华商了解封闭多年的中国。在这一阶段,潮汕地区三资企业从1991年的1566家,[35]增长到1998年最高峰的7443家。[36]

克服地理距离、建立社会文化的相近性是跨国经济活动成功的关键。[37]借助海外华商与侨乡的关系邻近性,潮汕地区与外界交流的信息渠道更为畅通,在家乡投资的海外潮商亦可更顺畅地与当地合作者以及政府官员交流。潮汕文化中“帮助自己人”“回报家乡”等社会规范也推动了这些跨国投资的发生,使双方之间产生较高的信任度,合作更为便捷。外资企业给侨乡带来的资金、设备、技术和知识,成为潮汕本地企业了解外部的窗口。

(二)搭建对外桥梁

除了直接投资外,海外潮商对潮汕经济的塑造,更在于促进出口、构建潮汕企业与全球市场之间的联系。发展中地区企业进入全球生产网络最主要的困难之一,便是难以承担获取外部市场信息的搜索成本。[38]海外潮商或将其投资企业的订单外包给本地企业,或担任侨乡企业和全球贸易商之间的中介,协助潮汕企业了解并进入全球市场。潮汕与海外潮商的关系邻近性,大大降低了侨乡企业的搜索成本。这一阶段,潮汕出口目标地区以潮商聚居的香港和东南亚为主。

从20世纪70年代开始,香港、新加坡等新兴经济体从生产向贸易转型,以中间商身份参与“(发展中地区)制造商——(新兴经济体)中间商——(发达国家)全球贸易商”三角模式的全球生产链。[39]东南亚和香港许多潮商成为各类制造业的中间商,在潮汕生产企业和全球贸易商之间架起桥梁,帮助潮汕地区了解市场,帮助全球贸易商了解潮汕,最终促成潮汕嵌入全球生产网络。潮州婚纱晚礼服产业便是一例。1984年,潮汕籍的香港中间商将美国的晚礼服贸易商带到潮州,成功制作出样品的潮绣厂由此开始了婚纱晚礼服生产。随后,香港、台湾等地的中间商相继发来订单,潮绣厂不断发展壮大,当地亦涌现出大批婚纱晚礼服生产企业,最终形成婚纱晚礼服产业集群。

笔者访谈的成立于1997年以前的生产型企业,有接近一半是通过海外潮商得到第一个国际订单的。与海外潮商的社会联系让潮汕地区新成立的企业获得进入全球市场的入门券。正如受访的陶瓷企业家所言:

香港有很多潮汕人,可能是亲戚,或朋友的亲戚,就在那里做贸易,或跟贸易商有关系。我们很难自己找买家,没有钱,没办法自己去找,当然,那时候也没有渠道。我可以跟你讲,像我这样在90年代早期成立的公司,之所以能够生存下来,就是因为我们有海外关系……他们的订单虽然不是很大,但对我们这样刚刚成立的小公司已经足够了,可以让我们维持下来。[40]

与引进外资类似,海外华商与侨乡的关系邻近性为潮汕企业提供了额外的信息渠道、便利顺畅的交流合作以及共同的行为规范。不过,比起有政府和华商组织协助的侨资企业,非正式的私人关系对本土企业的成长更重要。侨乡企业与海外中间商的联系和信息交流,大多是通过亲友间的互访闲聊实现的。他们的合作也常采取灵活的方式,比如,海外中间商提供部分启动资金的借贷,侨乡企业借用中间商的名义获取政策优惠。这种分散的个体式“海外关系”对促进潮汕区域发展意义重大。在其帮助下,潮汕地区产生了大量以出口为导向的私营制造企业,在20世纪90年代中期以后逐渐形成具备上下游专业分工和熟练技术工人群体的产业集群。

四、1998—2007年:被取代的关系邻近性

在潮汕地区,1997年前海外华商带来了投资、促进了出口;但如图1所示,1997年以后,出口值、进口值和实际利用外资三项指标同时从持续增长转变为连年下降。这成为潮汕经济中“侨”因素衰落的分界线,潮汕地区因此被视为典型的“衰落型侨乡”。然而,2001年以后,虽然外商投资不曾复苏,但潮汕出口重新迅速增长,并超过20世纪90年代的水平。这意味着,虽然没有“侨”的帮助,潮汕与全球生产网络的关系仍然十分紧密。潮汕企业也不再需要利用与海外潮商的关系邻近性与全球市场建立联系。

(一)海外潮商投资的退潮

随着中国改革开放的深入,海外潮商越来越容易接触中国其他可能的投资地,潮汕失去了原海内外信息不对称情况下的独特优势。“华人/中国”的共同语言文化背景足以令海外潮商在中国其他地区获取当地的支持、使投资活动顺利进行。作为中华文化下的次文化,潮汕在提供共同语言文化方面并不占据优势。受访的海外潮商这样解释其投资地点的转移:

在中国做生意,“华人”就够了。“潮州人”,没有什么特别的优势……(不继续投资潮汕)不是因为我们这些生意人想投或不想投,而是政府官员、政策老是变,我不敢在那里做生意。[41]

可见,海外潮商有了其他投资地选择,而家乡却没能提供比这些选择更具竞争力的政策环境。笔者在田野调查时发现,潮汕缺乏珠三角、长三角等地对投资友好的政策环境,是海外潮商退出或不愿意回乡投资的主要原因。此外,共同的社会规范固然在早期起到了吸引海外潮商回乡投资的作用,却对后期投资项目进行现代化管理产生了障碍。“帮助自己人”是海外潮商回乡投资的部分动力,社会关系也确实在投资初期为企业的运作管理提供了便利。但随着投资项目的深入,讲人情、重关系的社会规范使企业难以进行职业化管理。受访的侨务官员和潮商都提到,如今,潮商宁可采取捐助而非投资的方式来“回报家乡”“帮助自己人”。由关系邻近性带来的信息渠道,使得海外潮商在家乡投资失败的故事广泛流传,进一步阻止了可能的投资者。

事实上,早在金融风暴之前,潮汕的外商投资增速便已放缓。阻碍关系邻近性发挥作用的,不仅是学者所指出的侨乡与华侨华人联系的减弱,[42]更是投资地制度性的原因——投资地选择多元化,侨乡投资环境缺乏竞争力,侨乡文化妨碍企业现代化经营。不过,就吸引侨资而言,关系邻近性在“华人——中国”的层次仍发挥着作用。虽然这些投资发生在侨乡以外的地方,但中华文化的共通性,尤其是对“关系”的共识,对海外华商在中国进行跨国经济活动具有重要意义。[43]

(二)多样化邻近性的建立

1997年以后,海外潮商在联结潮汕企业和全球市场方面亦不再扮演重要角色。笔者在2010年的调查中发现,受访的成立于1997年以后的出口型企业,全都不是通过海外潮汕人的关系获得第一张国际订单的。这些企业中,仅有一家有海外潮商参与其少量的东南亚出口活动。其他企业都表示,自身出口业务与海外潮商无关。关系邻近性不再促进海外潮商投资,主要是制度的缘故;但作为中间商,海外潮商的经济活动与产地制度的关系并不深入。他们在侨乡企业嵌入全球生产网络方面促进作用的减弱,更多是由于其他邻近性取代了关系邻近性的作用。这也解释了潮汕地区出口并未随海外潮商参与减少而减弱的原因。

1.产业集群

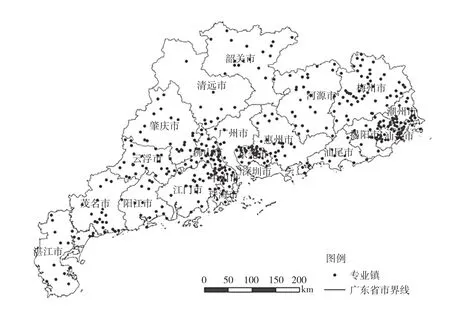

20世纪90年代中期,潮汕地区逐渐形成产业集群。图2上图表明,2007年,潮汕成为广东省仅次于珠三角的产业集群密集地区。地理的邻近性帮助本地企业降低交易成本,促进信任、合作、集体学习和创新,也降低了寻找全球客户的成本。[44]44%的受访企业表示,获得国际订单最主要的渠道是“介绍”——老客户或者供应商将新客户介绍给潮商生产企业。共同熟人的介绍能够降低双方的信息不对称并建立信任。这种方式具有滚雪球效应,客户数目会随着企业在行业内时间的增长而上升。

图2 广东省产业集群地理分布

生产企业在潮汕地区的地理集聚,使行业内的全球贸易商直接前往潮汕寻找合作者。2000年以后,在涉外酒店发放本地企业名册以方便前来的全球贸易商,成为大部分潮汕产业协会的日常工作之一。从本地其他企业,如贸易公司或大型企业处获得国际订单,取代“海外关系”,成为小企业进入全球市场的主要渠道。这种深化分工和溢出现象,正是产业集群效应的体现。陶瓷企业生产商通过自身的经验描述了产业集群的好处:

我自己差不多只生产一半(订单),其他都给小厂去做……很多都是我爸的朋友……不用正式合同。你知道,我们都互相认识啦,潮州又这么小,很容易就能打听到谁跟谁合作过,那个人做得怎么样……我们会花更多时间关照客户,那些小厂就集中做生产……这样合作很好。[45]

产业集群的地理邻近性,带来了基于本地社会网络的灵活合作和深度分工,使潮汕企业在全球生产网络中更具备竞争力。而产业集群的形成,也使潮汕企业大大降低了与全球贸易商之间的信息不对称,国际客户的来源不再依赖跨国潮人网络,而是建立在区域产业集群发展的基础上。

2.国际展销会

国际展销会创造的“临时集群”[46],让潮汕企业跳过海外潮商,直接与国际贸易商共享关系邻近性之外的另一种邻近性。在受访的41家出口企业中,15家认为,他们的国际买家主要来自展销会,而广东交易会是其中最重要的一个。一位大型陶瓷生产企业家表示,他们超过九成的客户都是在广交会上认识的,其中七成已经成为固定客户,同时,他们每年向本地小型生产企业外包了近八成的国际订单。国际展销会为生产商和贸易商提供了全球集市,在他们之间创造了一个临时性的地理邻近性。参展的生产企业还充当了桥梁的作用,使未具备参展能力的本地企业也加入到全球生产网络中。

除了参加在中国举办的展会,潮汕企业也到外国参展,潮汕政府在这方面给予了引导和支持。从1998年开始,潮州政府组织本地重点企业到海外参展,海外的潮汕同乡社团往往会在参展过程给予协助。参加过海外展销会的企业都高度评价海外展会的订单质量以及其提高企业声誉的效果,而相关政府官员亦提到官方组织参加海外展会对本地其他企业的示范效应。

3.网上交易

网上交易的发展降低了潮汕企业寻找国际客户的成本,扩大了市场的地理规模。超过一半的受访企业表示,他们在2008年次贷危机之前便拥有自己的网站,或已加入阿里巴巴等网上交易平台。与展销会提供的临时集群不同,这种基于网络的生产者和贸易商之间的邻近性不受时间限制,准入门槛低,覆盖地理范围广,是新企业和小企业进入全球市场的主要渠道。一个玩具生产商认为,他在网上交易的投入提高了企业的竞争力:

跟大多小企业一样,我们没法负担自己找客户。我们一般都和澄海本地的贸易公司合作。但是,其他企业完全依赖这些贸易公司,我没有。早在五年多前,我就注册了阿里巴巴……我的客户分布很广,尤其是外国客户,很多国家都有……现在我有澳洲的、欧洲的、美国的(客户),他们都是在网上直接找到我的。[47]

相比小企业重视阿里巴巴等网上交易平台,大企业更注重自己商业网站的建设。2010年,受访的所有大型企业都指出,虽然网上交易只占据其出口的小部分,但成熟的商业网站和网上交易功能可以展示企业的素质和能力,正如一名企业家所言,“(网上交易)是大趋势”[48],而2018年的跟进采访也证明了网上交易在潮汕企业中的进一步普及。

五、2008年至今:关系邻近性的新潜力

1998—200 7年期间,潮汕经济摆脱了对海外潮商关系邻近性的依赖,本土企业借助多种邻近性嵌入全球生产网络。从全国范围看,2008年次贷危机之后,海外华商在华投资重趋活跃起来,并出现了侨商回国创业、从劳动力密集型转向资本密集和技术密集型产业、创建侨商产业集聚区等新特点。[49]潮汕地区在中国经济转型与内需市场成长的背景下,其经济也发生着变化。增速变缓乃至负增长的出口,稳步增长的国民生产总值,持续下降的出口占国民生产总值比值,都暗示着潮汕经济的发展和转型。一方面,前一阶段的多样化邻近性仍发挥作用,潮汕产业集群增多(见图2下图),企业出国参加国际展销会更加活跃,网上交易愈加普遍;另一方面,潮汕产业经济在加强国内市场的同时,也出现再次借助潮汕人跨区域社区的关系邻近性来促进潮汕经济的新可能。

(一)潮汕外部:国内潮商网络

从图2可以看出,2007年,潮汕地区已经成为广东省珠三角以外最主要的产业集群区域,大部分产业集群以制造业为主。在2000年中期以后,我国各地专业市场迅速发展,聚集了国内外的客户和贸易商,成为商品进入全国乃至全球市场的重要窗口。在这样的背景下,大量潮汕人聚居在潮汕相应产品的专业市场所在地,担任潮汕制造企业的销售渠道。2010年对玩具出口企业的问卷调查显示,虽然有一半的企业认为潮汕人参与了出口活动,但86%的企业是通过国内贸易商出口,即参与出口活动的潮汕人大多身处国内而非海外。类似于20世纪90年代的海外潮人中间商协助潮汕企业进入全球市场,这些聚集在专业市场的潮汕人也利用他们跟潮汕的社会网络,与潮汕厂家采用灵活的交易模式和快捷的反馈渠道,增强了潮汕产品的市场竞争力。关系邻近性在国内的地理范围上发挥了重要作用,使潮汕产业集群与外地专业市场紧密结合。

与此同时,随着潮汕人在这些地方数目的增长,相应的协会也纷纷成立。如在全球最大的小商品集散中心义乌,便有潮汕人约6万多人,经营商铺1万多家,年销售额在500亿以上。2008年,义乌市潮汕商会登记成立,现有会员1143名。[50]陶瓷专业市场发达的佛山聚集了潮汕陶瓷的销售点,2007年底,“佛山市潮人文化商贸促进会”成立,并于2017年更名为“佛山市潮汕商会”。[51]除了与潮汕产业直接相关的区域,其他潮汕移民较多的城市在2000年中期以后也涌现了以同乡为纽带的商会组织,如2006年成立、2010年正式登记的深圳潮汕商会,2009年成立的上海潮汕商会,2011年成立的西安潮汕商会,等等。但就目前来看,这些制度化的潮商网络组织尚未与潮汕产业产生紧密关联。与1978—1997年期间促进出口一样,2008年以后,关系邻近性的作用仍主要体现在分散的个体企业的跨区域合作往来,只是发生作用的地理范围从国际转为国内。在投资方面,1998—2007年的历程表明,由于制度性因素的阻碍,关系邻近性无法帮助潮汕吸引海外投资;在国内的情况也类似,目前,国内潮商网络并未在投资家乡上表现出明显的倾向。

(二)潮汕内部:“侨”资源的新尝试

2000年前后,潮汕被视为“衰落型侨乡”的原因之一是缺乏持续移民以及新一代华商与侨乡关系断层。近十年来,潮汕出现一批海外留学的青年回乡的新现象。2012年,潮州市侨界海外留学归国人员协会正式成立,其宗旨是搭建平台以团结归国回潮的留学生力量,结合本地的实际情况,带头引领新的合作、思维和商业模式,携手为促进潮州经济、文化的发展发挥积极的作用。截至2019年,该协会已有200多名会员,举办了上百场以旅游、慈善、讲座、酒会、沙龙、庆典等诸多形式为主题的会员活动。[52]汕头市侨界海外留学归国人员协会也于2016年成立。在新一代华人方面,除了海内外各地潮人社团大多都设立青年团、并与家乡多有互访之外,从2008年开始筹备的国际潮籍博士联合会于2013年正式注册并在香港设立了秘书处。2014年开始,国际潮籍博士联合会每年轮流在潮汕各市举办新春座谈会,来自各地的潮籍博士、专家学者及海内外多家潮团共聚一堂,共谋家乡发展。每年的座谈会均有超过一百名潮籍博士和专家学者参加。此外,随着“一带一路”倡议的提出,潮汕作为东南亚地区大量华侨华人的原乡,再次受到重视。2014年,汕头华侨经济文化合作试验区成立,以构建面向海外华侨华人的聚集发展创新平台,建设跨境金融、国际商贸、文化创意等产业基地。

从潮汕的发展经验可见,在玩具、陶瓷等低端制造业中,快捷的市场信息传递非常关键,1978—1997年,关系邻近性正是在这方面发挥了作用,但这样的作用也可以由其他邻近性所提供。在潮汕地区,归国留学生带来外部的新知识,为潮汕与海外建立新产业联系及相应关系邻近性带来了新的可能。全球潮籍博士团的定期集体返乡,创造了一个临时性的地理集群,有利于各种知识的交流。虽然目前尚未就潮汕当地产业形成针对性的集体学习空间,但不排除未来有这样的可能。华侨试验区规划的产业,也大多要求跨区域甚至跨国界的专业知识的深度交流和集体创新。如今,知识和创新成为新经济的核心驱动力,具有共同知识框架的认知邻近性对区域创新尤为关键。而关系邻近性提供的信息渠道、有效交流以及规范和信任,都有助于在认知邻近性基础上促进集体学习和创新活动。潮汕地区近期出现的这些新现象,为侨乡利用“侨”的因素再次发挥关系邻近性作用提供了可能性。

六、结语

对经济全球化中的区域发展来说,构建有效邻近性的能力是地方企业竞争力的关键。借助共同的历史文化和社会关系,侨乡可以与海外华商建立起跨越地理距离的关系邻近性,获得更多的信息渠道、顺畅的跨国交流以及共同的行为规范,从而借助海外华商的力量融入全球生产网络中。可以说,海外移民是侨乡在构建邻近性方面的独有优势。

但这种跨国社区关系邻近性的作用既非静止不变,也不是区域发展的唯一动力。改革开放40年来潮汕地区的发展历程,揭示了关系邻近性对侨乡经济影响的变化。它在改革开放初期促进了侨乡的外资引进,帮助侨乡企业进入全球生产网络。然而,随着中国经济制度的发展完善,海外华商选择到商业环境更好的非祖籍地投资,[53]基于中华文化认同而非侨乡文化认同的关系邻近性,在更广的地理范围得以建立;而地区产业集群的形成、国际展销会和网上交易的发展,亦使侨乡企业可以在与海外华商建立关系邻近性之外,利用其他邻近性进入全球市场。如今,随着国内潮商网络的形成、留学生回乡创业、潮籍博士团定期返乡座谈以及华侨试验区的建立等新现象的出现,关系邻近性在国内地理范围内和高新产业中有了发挥作用的新空间。由于条件的限制,本文仅在关系邻近性的分析框架下对改革开放40年来潮汕侨乡区域发展做了粗略的分析。在当今的形势下,如何重新发挥海外华商与侨乡的关系邻近性优势来促进知识交流和学习创新,还需我们进一步深入研究探讨。

[注释]

[1] J. Smart, A. Smart, “Personal Relations and Divergent Economies: A Case Study of Hong Kong Investment in South China”,International Journal of Urban and Regional Research, 1991.Vol. 15.

[2][27]龙登高:《粤闽侨乡先行改革的社会成本分析》,《华侨华人历史研究》2001年第3期。

[4][5][28][49]龙登高、李一苇:《海外华商投资中国40年:发展脉络、作用与趋势》,《华侨华人历史研究》2018年第4期。

[3][14][42]黄晓坚:《广东澄海侨情变化与思考》,《华侨华人历史研究》2001年第4期。

[6][17]黄静:《潮汕与中国传统侨乡:一个关于移民经验的类型学分析》,《华侨华人历史研究》2003年第1期。

[7] 庄国土:《东南亚华侨华人数量的新估计》,《厦门大学学报》2009年第3期。

[8] H.W.C. Yeung, K. Olds,“ Globalization of Chinese Business Firms”, H. W. C. Yeung, K. Olds (eds.),Globalizing Chinese Business Firms: Where are They Coming from, Where are They Heading, London: MacMillan Press, 2000,pp.1-30.

[9] H. Liu,“Social Capital and Business Networking: A Case Study of Modern Chinese Transnationalism”,Southeast Asian Studies, 2001, Vol.39.

[10] 王望波:《网络·社会·资本投资:对东南亚华商投资中国大陆特点的分析》,《南洋问题研究》2005年第4期。

[11] [26]Y. Hsing,“Blood, Thicker Than Water: Interpersonal Relations and Taiwanese Investment in Southern China”,Environment and Planning A,1996,Vol.28.

[12] [18]黎相宜:《道义、交换与移民跨国实践——基于衰退型侨乡海南文昌的个案研究》,《华侨华人历史研究》2015年第3期。

[13] 龙登高:《粤闽侨乡的经济变迁——来自海外社会资源的影响》,《华侨华人历史研究》1999年第3期。

[15] 林勇:《海外华人网络与FDI流入中国大陆的实证分析》,《华侨华人历史研究》2007年第3期。

[16] 龙登高、赵亮、丁骞:《海外华商投资中国大陆:阶段性特征与发展趋势》,《华侨华人历史研究》2008年第2期。

[19] 程希:《侨乡研究:对华侨、华人与中国关系的不同解读》,《世界民族》2006年第5期。

[20] P. Cooke,K. Morgan,The Associational Economy: Firms, Regions, and Innovation, Oxford: Oxford University Press, 1998, pp.209-212.

[21] M. Storper,The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, NY: The Guilford Press, 1997,pp.265-277.

[22] M. Storper,A.J. Venables, “Buzz: Face-to-Face Contact and the Urban Economy”,Journal of Economic Geography, 2004, Vol.4.

[23] P. Dicken,Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy (5th Edition), London: SAGE,2007, p.91.

[24] H.W.C. Yeung, “Regional Development and the Competitive Dynamics of Global Production Networks An East Asian Perspective”,Regional Studies, 2009, Vol.43.

[25] Saxenian,J.Y. Hsu,“The Silicon Valley-Hsinchu Connection: Technical Communities and Industrial Upgrading”,Industrial and Corporate Change, 2001,Vol.10.

[29] 王望波:《改革开放以来东南亚华商对中国大陆的投资研究》,厦门:厦门大学出版社,2004年,第176页。

[30] H.W.C. Yeung, “Embedding Foreign Affiliates in Transnational Business Networks: The Case of Hong Kong Firms in Southeast Asia”,Environment and Planning A,2000,Vol.32.

[31] 饶宗颐:《潮州志汇编》,香港:香港龙门书店,1965年,第871页。

[32] 杜经国、黄兰淮:《艰辛的崛起:汕头特区创业十年》,汕头:汕头大学出版社,1996年,第96页。

[33] A.J. Scott, G. Garofoli, “The Regional Question in Economic Development”, A.J. Scott, G.Garofoli (eds.),Development on the Ground, Oxon: Routledge, 2007, pp. 3-23.

[34] 陈戈、储小平:《制度变迁与产业升级:澄海玩具产业集群研究》,广州:广东人民出版社,2008年,第74~77页。

[35] 广东省统计局:《广东统计年鉴1992年》,北京:中国统计出版社,1992年,第370页。

[36] 广东省统计局:《广东统计年鉴1999年》,北京:中国统计出版社,1999年,第528页。

[37] M.S. Gertler, “Being There: Proximity, Organization, and Culture in the Development and Adoption of Advanced Manufacturing Technologies”,Economic Geography, 1995,Vol.71.

[38] A.J. Scott, M. Storper, “Regions, Globalization, Development”,Regional Studies, 2003,Vol. 37.

[39] [44]G. Gereffi,“Commodity Chains and Regional Divisions of Labor in East Asia”,Journal of East Asian Business, 1996,Vol.12.

[40] 笔者于2010年8月3日于潮州对陶瓷生产商蔡先生的访谈。

[41] 笔者于2010年1月27日于新加坡对新加坡华裔商人翁先生的访谈。

[43] Y. Qiu,“Personal Networks, Institutional Involvement, and Foreign Direct Investment Flows into China’s Interior”,Economic Geography, 2005,Vol.81.

[45] [48]笔者于2010年7月31日于潮州对陶瓷生产商曾先生的访谈。

[46] H. Bathelt, N. Schuldt,“Between Luminaires and Meat Grinders: International Trade Fairs as Temporary Clusters”,Regional Studies, 2008,Vol.42.

[47] 笔者于2010年10月26日于汕头对玩具生产商潘先生的访谈。

[50] “商会简介”,义乌潮汕商会官方网站,http://www.ywcssh.com/About/?116-1.html。

[51] “佛山市潮汕商会黄胪生会长一行莅临商会交流访问”,深圳市潮汕商会官方网站,2018年3月24日,http://www.chaoshang.org/news/info-2141.html。

[52] “那些留学后回到潮州的年轻人,后来怎么样了”,搜狐网,2019年7月7日,http://www.sohu.com/a/325397394_99978054。

[53] 赵和曼:《海外华人与广西侨乡经济建设》,《八桂侨刊》2002年第3期。