中西医结合治疗顽固性心力衰竭的疗效Meta分析

2020-06-05蓉1郑玉华李馨钰陈永慧

付 蓉1 雷 雨 郑玉华 李馨钰 陈永慧

1.贵州中医药大学第二附属医院,贵州 贵阳 550003; 2.贵州中医药大学,贵州 贵阳 550002

顽固性心力衰竭又称难治性心力衰竭(Refractory Heart Failure, RHF),是各种原因导致的心力衰竭发展至终末期的临床综合征,是心力衰竭患者经常规西药治疗后,症状未见有效改善,病症反复,无法控制,甚至加重的情况[1-3]。顽固性心力衰竭患者呼吸困难、体液潴留症状明显,病程长,治疗难度大,严重威胁患者生命安全[4]。虽然有报道开展循环辅助装置、心脏移植等机械和外科方法救治,但药物治疗仍是目前主要的治疗手段。中西医结合治疗顽固性心力衰竭已逐渐在提高患者的心输出量、改善心功能等方面显出优势,但缺乏多中心、大样本数据支持。笔者检索中西医结合治疗顽固性心力衰竭的临床随机对照试验(Randomized controlled trials,RCTs),并汇总进行Meta分析,评价其疗效的循证医学证据,以期为临床诊治提供循证医学证据。

1 资料与方法

1.1 纳入标准与排除标准

1.1.1 纳入标准 研究纳入对象均为随机对照试验(RCT)。研究对象:①纳入对象均需符合顽固性心衰诊断标准;②选取对象心功能分级为III-IV级;③原发病可为冠状动脉粥样硬化性心脏病、高血压性心脏病、肺源性心脏病、风湿性心脏病等。干预措施:对照组给予常规西药治疗;治疗组在对照组的基础上加用中药(汤剂、针剂)治疗。结局指标:至少观察 1 项指标:临床疗效有效率、LVEF、LVEDD、SV、CO、BNP。

1.1.2 排除标准 非随机对照试验;原始数据不详;结局指标不符合要求;个案类、名师经验类、综述、动物实验的文献;发表重复者。

1.2 方法

1.2.1 检索策略 使用计算机检索CNKI、CBM、VIP、WANFANG建库至2019年10月以前发表的相关参考文献。检索词包括:“难治性心力衰竭”、“难治性心衰”、“顽固性心力衰竭”、“顽固性心衰”、“中西医结合”“随机”等。

1.2.2 文献筛选 将检索结果导入文献管理软件,分别由2名研究员独立阅读选入文献的标题、摘要,剔除重复及不相关文献,对余下文献进行全文通读并确定是否纳入。2名研究员需核对文献纳入情况,对存在分歧的文章需协商解决或与第三者讨论决定纳入与否。遵循拟定的设计方案提取文献资料,包括:①一般信息;②样本量、治疗组与对照组干预措施;③结局指标。

1.2.3 文献质量评估 由2名研究员独立使用Cochrance系统评价手册对纳入文献进行风险评估,内容包括:随机分配方法;分配方案隐蔽;对受试者和研究者是否实施盲法;对结局指标评价员是否实施盲法;结果数据报告是否完整;是否选择性报道结局指标;其他偏倚来源。

1.3 统计学分析 运用RevMan5.3软件对提取数据进行统计学分析,通过Q检验确定是否存在异质性,若P≥0.1,I2<50%,则采用固定效应模型分析;若P<0.1,I2≥50%,则采用随机效应模型分析。二分类变量资料采用比值比(OR),连续型变量资料采用均数差(MD),所有效应量均用95%置信区间(CI)表示。同时用漏斗图检验发表偏倚情况。

2 结果

2.1 文献检索结果 通过检索获得319篇文献,阅读题目后剔除192篇重复文献,经进一步阅读摘要按拟定排除标剔除不相关文献88篇,通过全文阅读,根据纳入标准剔除不符合要求文献23篇,结局指标不符合4篇,基线不一致4篇,最终纳入文献8篇[5-12]。

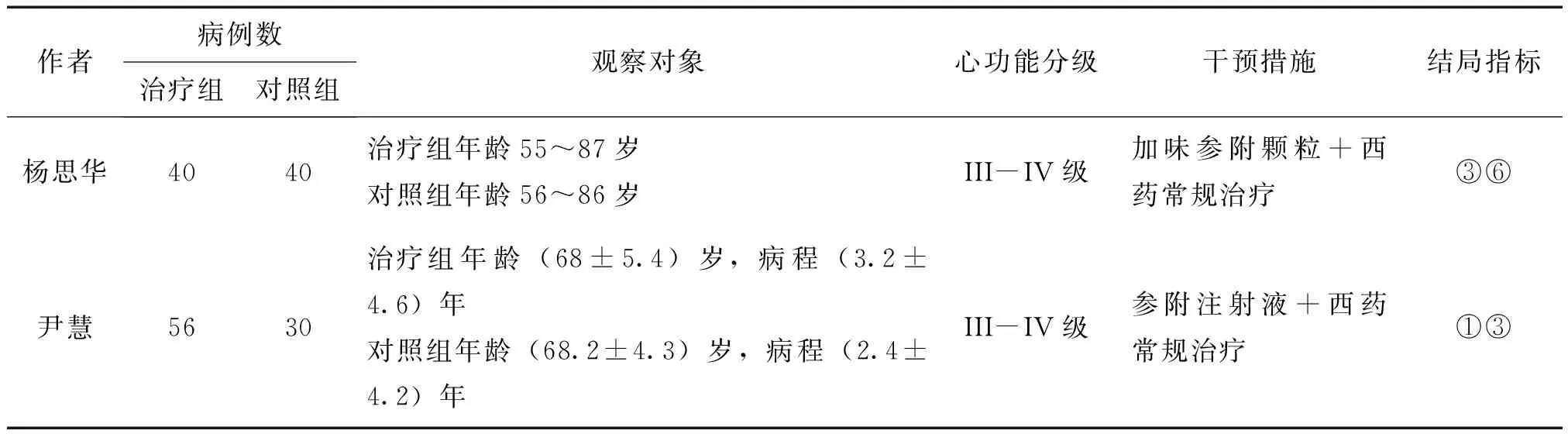

2.2 纳入文献基本特征与质量评价 基本特征见表1,质量评价见表2。

表1 纳入文献基本特征

续表1表1 纳入文献基本特征

注:①有效率;②BNP;③EF;④SV;⑤CO;⑥LVEDD。

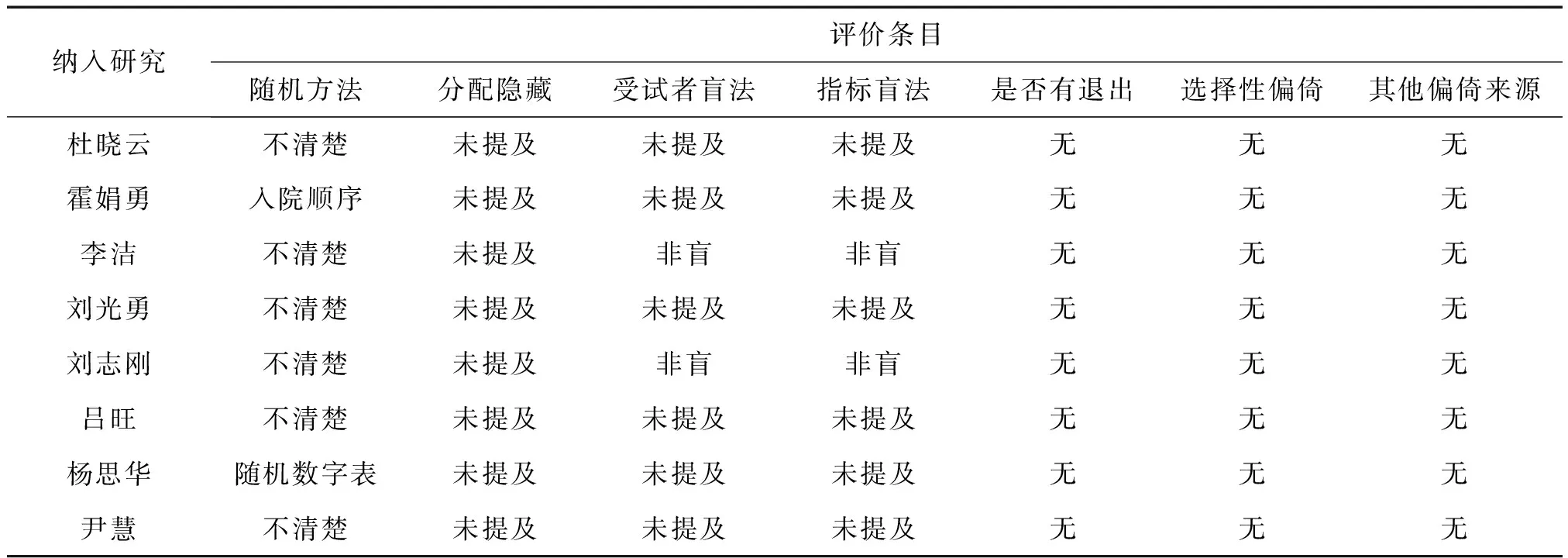

表2 纳入文献质量评价

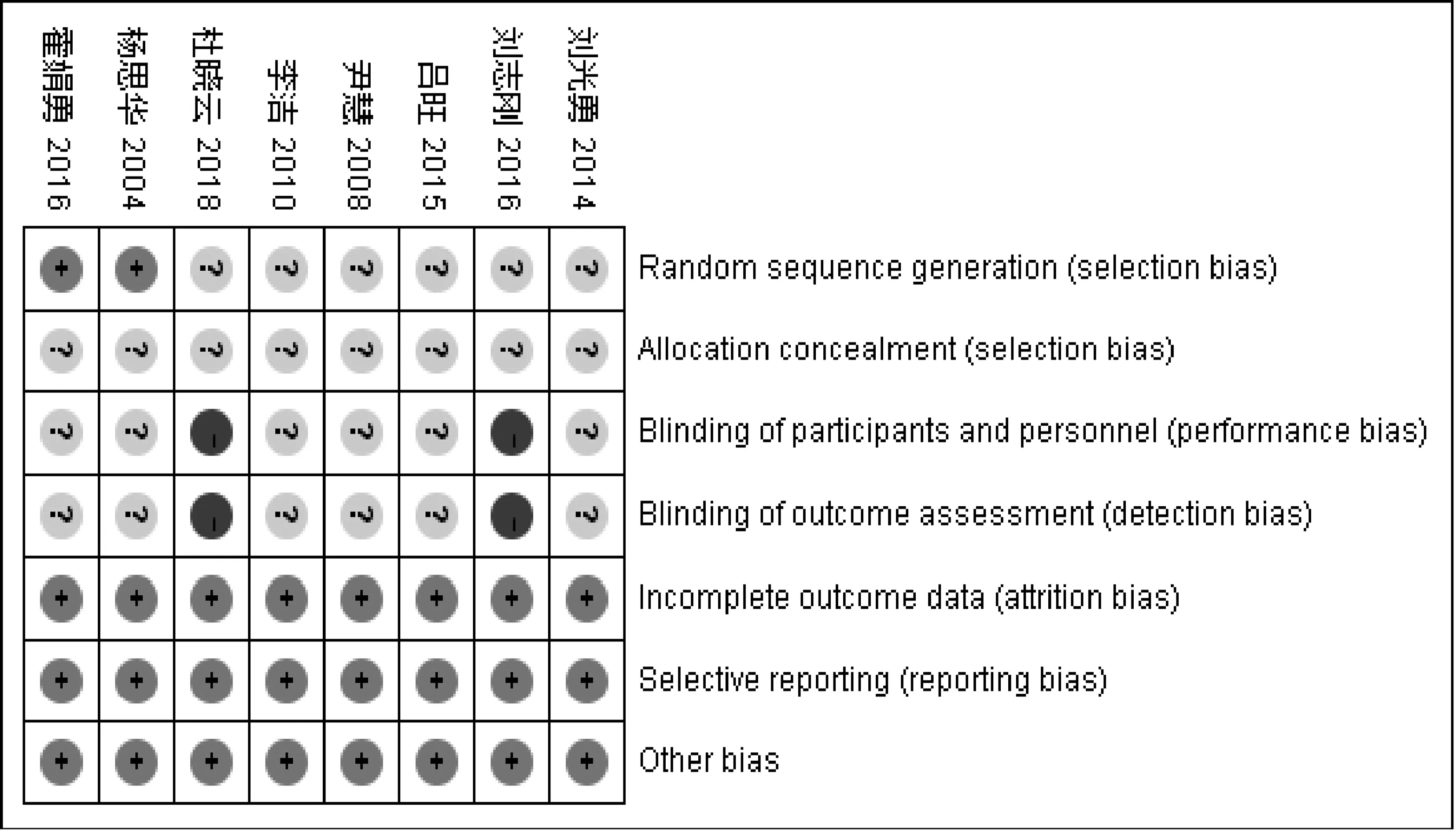

2.3 纳入文献的偏倚风险评价 使用Cochance系统评价手册对纳入文献进行分析,其中两篇文献描述了随机法,一篇为查随机数字表,一篇为按入院顺序的半随机法,其余6篇[5,7-10,12]未描述具体随机方法,偏倚风险较高。纳入的8篇文章[5-12]均未提及分配隐藏方案。纳入的8篇文章有2篇[7,9]明确说明非盲法,其余均未提及盲法。具体见图1、图2。

图1 风险偏倚图

图2 风险偏倚图

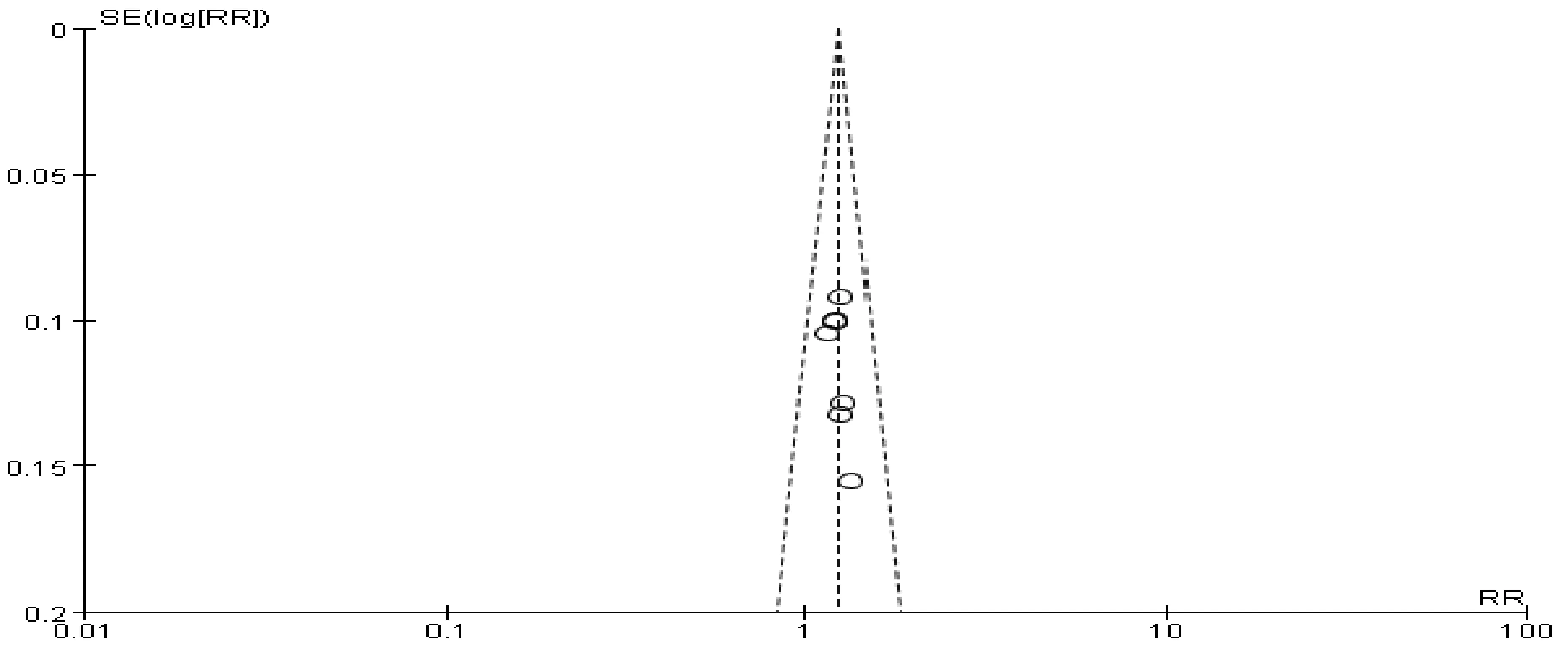

2.4 治疗后临床疗效有效率Meta分析 纳入7项研究[5-10,12]共770例患者,其中治疗组340例,对照组310例,各研究间经过异质性检验,P=0.88>0.1,I2=0%<50%,选择固定效应模型进行Meta分析,结果显示:R=1.24,95%CI:1.14~1.35,Z=5.09,差异有统计学意义(P<0.01),提示治疗组在治疗顽固性心力衰竭总体疗效方面优于对照组。通过绘制漏斗图考察本次研究是否存在偏倚。本次研究漏斗图左右基本对称,提示发表偏倚较小,见图3、图4。

2.5 治疗后左室射血分数(LVEF)Meta分析 纳入6项研究[6,-9,11,12]共574例患者,治疗组300例,对照组274例,经异质性检验,P=0.000<0.1,I2=85%>50%,选择随机效应模型进行Meta分析,结果显示:MD=8.83,95%CI:5.91~11.75,Z=5.92,差异有统计学意义(P<0.01),提示治疗组治疗后的左室射血分数较对照组提高。见图5。

图4 发表偏倚漏斗图

图5 左室射血分数森林图

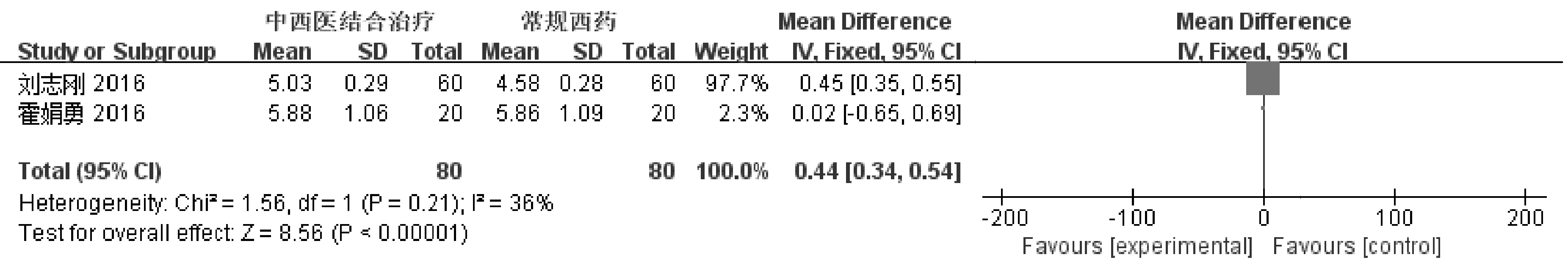

2.6 治疗后心输出量(CO)Meta分析 纳入2项研究[6,9]共160例患者,治疗组80例,对照组80例,经异质性检验,P=0.21,I2=36%<50%,选择固定效应模型进行Meta分析,结果显示:MD=0.44,95%CI:0.34~0.54,Z=8.56,差异有统计学意义(P<0.01),提示治疗组治疗后的心输出量较对照组提高。见图6。

图6 心输出量森林图

2.7 治疗后每搏输出量(SV)改变的Meta分析 纳入2项研究[6,9]共160例患者,治疗组80例,对照组80例,经异质性检验,P=0.92,I2=0%<50%,选择固定效应模型进行Meta分析,结果显示:MD=6.10,95%CI:4.52~7.69,Z=7.53,差异有统计学意义(P<0.01),提示治疗组治疗后的每搏输出量较对照组提高。见图7。

图7 每搏输出量森林图

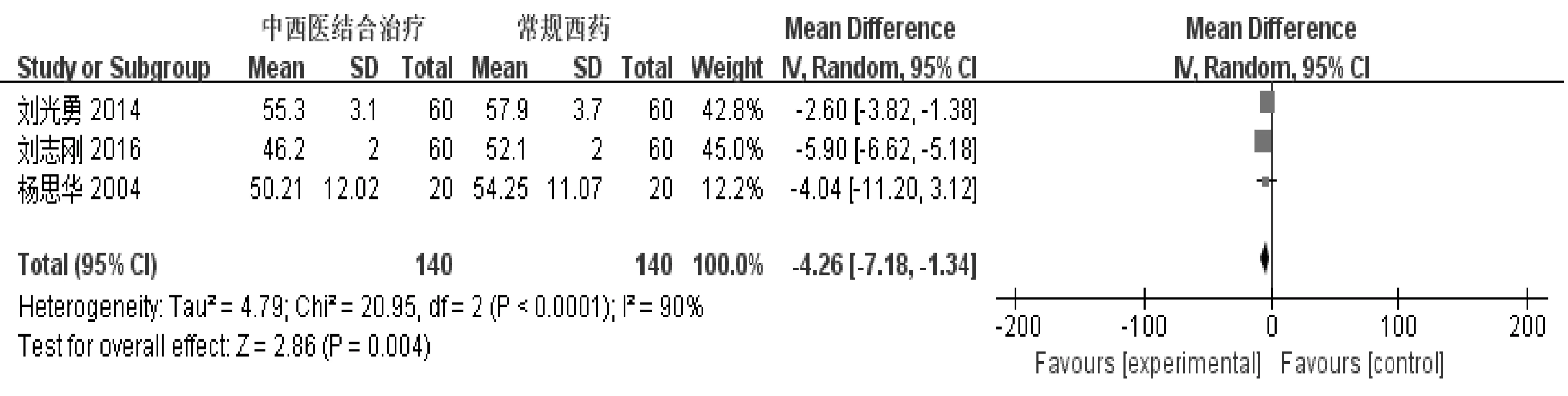

2.8 治疗后左室舒张末期内径(LVEDD)改变的Meta分析 纳入3项研究[8,9,11]共280例患者,治疗组140例,对照组140例,经异质性检验,P=0.000<0.1,I2=90%>50%,选择随机效应模型进行Meta分析,结果显示:MD=-4.26,95%CI:-7.18~-1.34,Z=2.86,差异有统计学意义(P<0.01),提示治疗组在治疗后的在LVDd方面较对照组降低。见图8。

图8 左室舒张末期内径森林图

2.9 治疗后血浆脑钠肽 (BNP) 改变的Meta分析 纳入3项研究[8-10]共300例患者,治疗组152例,对照组148例,经异质性检验,P=0.004,I2=82%>50%,选择随机效应模型进行Meta分析,结果显示:MD=-112.22,95%CI:-153.21~-71.24,Z=5.37,差异有统计学意义(P<0.01),提示治疗组治疗后的BNP较对照组降低。见图9。

图9 血浆脑钠肽森林图

4 讨论

目前顽固性心力衰竭在药物治疗方面遵循“利尿、强心、扩冠”原则,利尿减轻心脏负荷、增强心肌收缩能力,改善血循环及心室重构等治疗,但效果仍不满意,不能扭转心衰快速进展演变的过程,因此中西医结合治疗的诊疗方案具有一定参考意义。顽固性心衰[13]据其临床症状特点,归属于中医学“水肿”“喘证”“痰饮”等范畴。中医治疗疾病以整体观念和辨证论治为基础,采取“个体化原则”,因人、因时、因地制宜。《素问》曰:“人以天地之气生,四时之法成”,针对顽固性心衰患者,中医治疗从调节人体整体之气、血、阴、阳着手,以提高患者的生存质量为目标,采用益气温阳活血利水、益气养阴活血利水法为基本治法[14-15]。根据个体化差异,结合气候、地域差异,辨证论治,选择恰当的中药、方剂配合西药治疗,多靶点、多途径作用于人体,使正气得充,阳气得温,阴液得养,血循得畅,人体一身之气血阴阳得衡,则症状得解,病情得缓,患者生活质量得以提高。研究表明,临床疗效、心功能、心衰指标方面统计结果均提示治疗组均优于对照组,说明中西医结合治疗顽固性心力衰竭能提高患者的心输出量、改善心功能,值得临床上推广。

本研究有以下原因可能导致数据的可靠性偏低:①纳入文章数量偏少,全部为国内研究文献,文章质量均偏低。②纳入文章仅有一篇采用了全随机法进行分组,但未清楚说明分配隐蔽方案,无法得知其具体执行情况。③纳入文章仅两篇明确说明采用非盲法,其余文章均未描述,但考虑以上研究可能因两种治疗方案所产生的不同费用问题无法做到盲法,故可能存在一定偏倚。④纳入文章均未对不良反应及随访预后情况进行说明。基于本次研究的局限性,该领域的结论仍需进行多中心、大样本的高质量的RCT验证,以期为临床工作开展提供充足有效的循证医学证据。