精准定量SPECT/CT在乳腺癌骨转移诊断和疗效评价中的应用

2020-06-05

安徽医科大学第一附属医院核医学科,安徽 合肥 230022

乳腺癌好发于40~60岁的围绝经期女性,是女性最常见的恶性肿瘤,而骨转移是乳腺癌常见的并发症,其发生率占乳腺癌的33.33%[1],临床上常以进行性骨痛加剧、病理性骨折甚至于引起功能活动障碍等为主要表现。单光子发射计算机断层扫描(single-photon-emission computed tomography,SPECT)全身骨显像对早期骨转移的诊断具有较高的灵敏度,相比较于X线和CT检查能更早地发现异常病灶。研究表明,只有当局部钙的丢失量>30%及病灶>2 cm时,CT显像才能较清楚地显示出异常[2],CT诊断灵敏度较低,因此SPECT已成为临床明确乳腺癌等恶性肿瘤有无骨转移的首选方法。然而,目前临床广泛使用的传统SPECT及常规SPECT/CT对于病灶的诊断,尤其是小关节及复杂解剖结构处的病灶,均难以实现病灶的精确显示、诊断及定量评估,对于病情的治疗随访及疗效评估难以提供个体化诊疗依据,而定量SPECT/CT特有的刻骨技术和标准化摄取值(standardized uptake value,SUV)定量功能可更加有效地解决该难题。Bailey等[3]认为,量化SPECT/CT与常用的PET/CT显像一样都具有定量功能,因此定量SPECT/CT的应用能够弥补临床无法对病情量化评估的缺陷。Armstrong等[4]的研究显示,定量SPECT/CT相比于传统的SPECT/CT图像分辨率更高,代谢活性区显示更加稳定,并且实现了可重复的SUV定量测定,为临床疗效评估带来巨大便利。定量骨显像的可行性已经在以前的骨SUV相关报告中得到证实[5-6],目前国内相关研究表明,定量SPECT/CT能够获得99mTc-亚甲基二膦酸盐(methylene diphosphonate,MDP)全身骨显像的SUV,并能够反映真实的骨盐代谢状态[7]。

本研究旨在回顾并分析63例乳腺癌可疑骨转移患者行常规SPECT/CT或定量SPECT/CT检查的临床资料,对比分析两种SPECT/CT检查,以明确定量SPECT/CT对骨转移精确诊断的优势,并通过对骨转移灶治疗前后的SUV变化来探讨定量SPECT/CT对乳腺癌骨转移患者定期疗效评估的价值。

1 资料和方法

1.1 一般资料

收集2017年12月—2019年5月于安徽医科大学第一附属医院核医学科接受常规SPECT/CT检查或定量SPECT/CT检查的可疑乳腺癌骨转移63例患者的资料。患者均为女性,无其他恶性肿瘤病史。年龄30~68岁,平均年龄为(53.7±10.3)岁。患者扫描前准备工作:注射放射性核素99mTc-MDP 3 h后进行前、后位的全身骨显像以及融合显像;获取有关已测量的放射性药物的注射前剂量、注射后剩余剂量、实际注射剂量、注射时间、患者的身高和体质量信息。

1.2 仪器及药物

常规SPECT/CT采用德国Siemens公司Symbia T16双探头SPECT/CT仪,定量SPECT/CT采用德国Siemens公司Symbia Intevo xSPECT 16双探头SPECT/CT仪,均配有16排双螺旋诊断级CT,配备平行孔低能高分辨准直器,显像剂为99mTc-MDP。

1.3 图像采集与处理

99mTc-MDP定量SPECT/CT显像与常规SPECT/CT显像操作程序相同,具体操作过程:予以静脉注射99mTc-MDP 740~1 025 MBq(20~25 mCi),注射后嘱患者饮水500~1 000 mL,检查前排空尿液,以避免膀胱内放射性过多,使骨盆骨显示不清。患者取平卧位,于静脉注射99mTc-MDP 3 h后进行静态骨显像,图像采集采用双探头、低能高分辨率准直器,采集全身前、后位图像,获取平面图像;对全身骨显像发现单发浓聚灶的患者以病灶为中心进行融合显像,采用双探头,每个探头旋转180°,3°一帧,每帧25 s。由专业医师分别对常规SPECT/CT融合图像和定量SPECT/CT融合图像进行分析并诊断,诊断为骨转移灶和无骨转移灶,其后通过骨活检获得病理学诊断。

1.4 数据采集、处理与分析

计算常规SPECT/CT显像与定量SPECT/CT显像对患者骨转移灶诊断的灵敏度、特异度及准确率。采集确诊的骨转移灶治疗前的SUV,骨转移灶连续化疗、放疗和(或)综合治疗2个月,其中采用化疗加双膦酸盐类治疗方案者3例,化疗加双膦酸盐类基础上同步局部放射治疗2例,化疗加内分泌治疗者13例,化疗加靶向治疗者15例。治疗结束3个月后,对同一病灶行定量SPECT/CT显像并采集治疗后骨转移灶的SUVmax。采用SPSS 16.0软件,对常规SPECT/CT显像与定量SPECT/CT显像两组数据行χ2检验,对骨转移灶治疗前后SUVmax的差异行配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

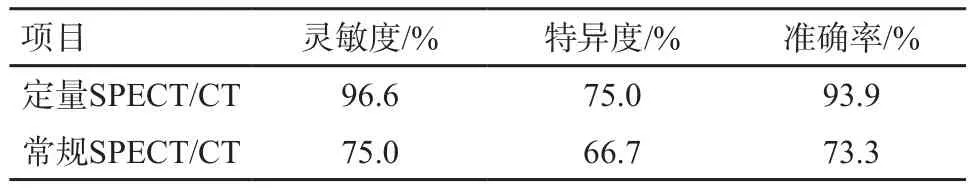

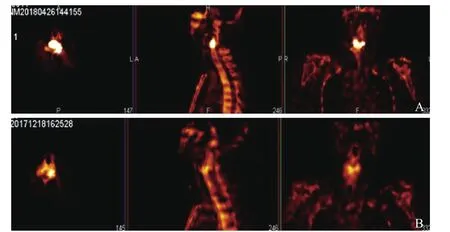

在接受常规SPECT/CT检查的30例患者中,最终经病理学检查明确诊断为骨转移者24例,无骨转移者6例,而常规SPECT/CT显像诊断为骨转移者20例,灵敏度为75.0%,无骨转移者10例,特异度为66.7%,常规SPECT/CT诊断与病理学诊断结果符合22例,准确率为73.3%;在接受定量SPECT/CT检查的33例患者中,最终经病理学检查明确诊断为骨转移者29例,无骨转移者4例,而定量SPECT/CT显像诊断为骨转移者29例,灵敏度为96.6%,无骨转移者4例,特异度75.0%,定量SPECT/CT显像诊断与病理学诊断结果符合31例,准确率为93.9%,定量SPECT/CT显像诊断的灵敏度、特异度及准确率均明显高于常规SPECT/CT,差异有统计学意义(χ2=4.09,P=0.043,表1),常规SPECT/CT与定量SPECT/CT图像见图1。

表1 两种检查方法对骨转移诊断结果对比分析表

图1 定量SPECT/CT和常规SPECT/CT检查图像

在治疗前后行定量SPECT/CT检查且病理学确诊为骨转移的28例患者中,治疗前骨转移病灶的SUVmax的平均值为23.38,治疗后SUVmax的平均值为17.34,差异有统计学意义(t=2.99,P<0.05,图2)。对比观察骨转移灶治疗前后SUVmax的变化,治疗后SUVmax较治疗前明显减小者25例,治疗前后SUVmax未见明显变化者2例,治疗后SUVmax明显增高者2例,由于“闪烁现象”的影响,部分患者在治疗后复查扫描时表现出病灶的浓聚范围及程度较治疗前增大,测得的SUVmax同时增大,因此对治疗后SUVmax增大的患者进行多次复查随访,结果发现2例SUVmax增大的患者中,有1例患者临床症状逐渐缓解,SUVmax较前逐渐减小,且临床证实治疗有效,判断为“闪烁现象”,为避免对实验数据影响,该组数据未纳入数据分析。

图2 乳腺癌骨转移患者治疗前后图像

3 讨 论

常规SPECT/CT对全身骨显像中的可疑病灶行断层融合显像后,不仅可以同时获得可疑CT解剖结构信息,还能够获得病灶处骨骼代谢信息,从而使骨骼病灶诊断的准确率有明显的提高,定量SPECT/CT除了具有上述特点外,在常规SPECT/CT融合图像的基础上通过独特的刻骨技术处理后能够提高图像质量,得到更加清晰的图像,同时也能提供更多的影像学信息,便于对病灶性质的分析判断,提高对可疑病变诊断的准确率,从而进一步提高诊断效能[8],主要表现在刻骨技术能够更详细地体现解剖部位的代谢,可以增加图像的分辨率,能够精确显示常规SPECT/CT无法确诊的“可疑”病灶,并通过对“可疑”病灶解剖边界及内部细微结构的清晰显示,从而为临床精准诊断提供可视化依据,尤其在小关节病变和小病灶的显像中更有优势,刻骨技术在显示解剖结构较为复杂的部位,如椎体附件边缘、颅骨等出现局灶性放射性浓聚而不能准确判断其性质时,可清晰地显示病灶解剖部位及骨质结构,有效减少误诊、漏诊,从而实现病灶的精确定位、显示与诊断,同时对唇样增生及多发骨赘等与骨转移病灶容易相混淆的退行性病变也有较好的识别能力,对创伤性病变也有很好的鉴别作用,有助于提高医师阅片信心,降低病灶诊断的假阳性率。

本研究的结果中,定量SPECT/CT融合显像诊断的灵敏度、特异度及准确率均明显高于常规SPECT/CT融合显像,诊断准确率的明显提高,对于乳腺癌骨转移灶的检出体现出更大的优势,有利于早期全面评估肿瘤骨转移情况,对于肿瘤正确分期及后期诊疗方案的确定是很必要的。

乳腺癌骨转移患者行化疗、放疗和(或)联合治疗一定疗程或周期后需进行一次疗效评估,临床用于判断骨转移病情变化的常用方法是全身骨显像或常规SPECT/CT检查,然而全身骨显像和常规SPECT/CT检验只能通过病灶数量的变化,病灶放射性浓聚程度或放射性计数,病灶形态和大小等方面来评估,这种定性分析受主观因素影响比较大,准确率较低,在评价肿瘤骨转移的疗效方面缺乏标准,无法有效辅助临床治疗[9]。Beck等[10]对19例患者共52个病灶的研究,在10.3个月内对患者进行了2次全身骨显像和SPECT/CT显像,测得SUVmax分别为20.4±20.8和16.4±11.5,SUVmean分别为5.9±1.9和4.9±2.2。SUVmax及SUVmean在转移病灶与本底间均有高度的相关性,r分别是0.99和0.92(P<0.01),定量分析组k值为0.94,而视觉SPECT/CT评价组k值仅为0.36,证明了定量评估明显优于视觉SPECT/CT的定性评估。定量分析能够提供更加客观的评价标准,有利于准确地对治疗效果进行动态评价,同时定量分析准确率明显高于定性分析,研究表明,99mTc标记的显像剂的定量测量可精确到已知体内放射性浓度的±10%以内[11]。目前最新的定量SPECT/CT能实现稳定可重复的SPECT SUV定量功能,不同系统、不同时间采集的图像可进行定量化结果的对比,以更加客观的方式进行疗效评估及患者组间比较。

本研究从分子影像学角度分析SUVmax的变化与临床治疗效果的关系,结果表明,骨转移灶较前好转的患者的SUVmax明显下降,相对稳定的患者的SUVmax未见明显下降或有所上升,病情进一步恶化的患者的SUVmax明显增大。然而SUVmax较前明显增大未必一定表示病情发生进展,“闪烁现象”的存在会直接影响临床医师对患者病情的判断,针对这一困难,有专家提出经过一定时间复查骨显像,如出现新的病灶才能视为疾病进展。定量SPECT/CT配备的诊断级CT具有良好的骨皮质和骨小梁分辨力,可通过骨窗及三维平面观察骨骼,更加清晰地显示出骨转移灶特征,可作为评价骨转移较好的手段。因此综合分析治疗前后同一骨转移灶的功能代谢变化(SUV)、骨质结构变化及临床症状,可有效地提高对“闪烁现象”判断的准确率,减少因“闪烁现象”的影响作出错误判断的机会。治疗前骨转移灶SUVmax平均值为23.38,治疗后SUVmax平均值为17.34,通过治疗前后结果对比,差异有统计学意义(t=2.99,P<0.05),表明通过比较治疗前后SUV值的变化对临床疗效的评估有一定价值,即SUV的变化有助于评估现阶段治疗是否有效,预测病灶发展趋势,并有利于及时指导或调整适宜的临床治疗方案[12],也可以帮助制订对病灶的放疗计划,便于个体化治疗方案的及时制定。这种连续监测病变骨组织阶段性SUV代谢水平变化的方法,有利于较早地预测病变骨组织的修复和愈合能力,对于乳腺癌骨转移患者定期疗效评估具有重要的临床价值。

综上所述,相比于常规SPECT/CT,定量SPECT/CT及其刻骨技术的应用,使得图像分辨率明显提升,图像质量明显提高,既可以对病灶精准定位,实现对病灶的早期发现和明确具体部位,也能够更加清晰地显示病灶的形态特征,病灶与周边组织结构的关系以及病灶的骨盐代谢变化,显著提高对乳腺癌骨转移的诊断效能。同时,定量SPECT/CT的SUV定量功能可弥补常规SPECT/CT无法对数据进行定量分析的缺陷,通过对病灶SUV的量化分析,可以更加客观、科学的方法对患者进行评价疗效和预后判断,对乳腺癌术后治疗方案的选择及更改、治疗效果的判断及评估均有重要的临床应用价值。因此定量SPECT/CT在乳腺癌骨转移的诊断和疗效评估中较常规SPECT/CT具有更大的临床应用价值。